Факторный анализ инновационного потенциала обрабатывающих производств Москвы

Автор: Скурыдин А.В., Мызникова М.Н.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 1 т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности ряда методик оценки инновационного потенциала региона. Опираясь на накопленный опыт исследователей и стремясь устранить основные недостатки, предложена авторская методика оценки. В рамках предложенного подхода проведен анализ показателей, характеризующих инновационный потенциал обрабатывающих производств г. Москвы за период 2017–2022 гг. с использованием метода многофакторного статического анализа – метода главных компонент. Предлагаемый инструмент анализа и система индикаторов, характеризующих инновации, основана на принципе многомерности, что позволило избежать границ при оценке показателей и учесть многообразие аспектов, влияющих на инновационный потенциал. Также данный метод позволил выявить ключевые взаимосвязи определяющих факторов, проявляющиеся по принципу «оценка – результат – развитие». Отметим, данные взаимосвязи изменяются под воздействием различных факторов, что приводит к формированию сложных многомерных и многофакторных скрытых (латентных) зависимостей, что является характерной чертой системы инновационного развития, где эти зависимости проявляются в виде нелинейного воздействия факторов, динамически изменяющихся во времени. В результате исследования определили ключевые индикаторы (главные компоненты) количественно-качественного характера. В последующих циклах исследования результаты анализа будут направлены на разработку индикаторов опережающего развития, ориентированных на создание положительной динамики экономического роста, способствующей опережению трендов рынка, эффективному использованию инноваций и адаптации к изменениям в инновационной экосистеме.

Инновационное развитие, многофакторный анализ, метод главных компонент, инновационная экосистема, региональная экономика, корреляция, динамика инновационного потенциала

Короткий адрес: https://sciup.org/149148525

IDR: 149148525 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2025.1.9

Текст научной статьи Факторный анализ инновационного потенциала обрабатывающих производств Москвы

DOI:

Экономический рост регионов тесно связан с уровнем их инновационного развития, который подразумевает улучшение инфраструктуры, усиление научно-технического потенциала и создание благоприятных условий для инновационных изменений в различных секторах экономики. В связи с этим среди ученых и исследователей проявляется большой интерес к вопросам оценки инновационного потенциала регионов, выявлению слабых сторон в его развитии и определению приоритетных направлений для его дальнейшего роста.

Важно отметить, что категория инновационного потенциала является условной конструкцией, поскольку в реальной практике не существует единого показателя, который мог бы полностью и объективно охарактеризовать данный аспект. Оценка инновационного потенциала основывается на ряде различных критериев, каждый из которых отражает лишь отдельные его стороны. Комплексный характер инновационного потенциала затрудняет его измерение единым показателем, что требует использования многокомпонентных методов оценки. Кроме того, динамика инновационного потенциала зависит от множества внешних и внутренних факторов, которые изменяются во времени, что делает его оценку еще более сложной задачей.

Обзор литературы

За последние годы в России появился целый ряд различных методов и подходов к оценке уровня инновационного развития регионов и отраслей России, применяемых и разрабатываемых как некоторыми научными исследователями России, так и известными аналитическими агентствами, среди которых можно назвать: Высшая школа экономики (ВШЭ), Министерство экономического развития России, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Независимый институт социальной политики.

В ходе теоретического анализа были рассмотрены особенности ряда методик оценки инновационного потенциала регионов и отраслей, определены используемые наборы показателей, а также выявлены их недостатки с позиций предложенного авторского подхода [Myznikova et al., 2023, p. 100].

Так, например, В.Н. Якимец и И.Л. Ба-лезина в своем подходе к оценке инновационного потенциала региона предлагают использовать индекс ПРИМ, который состоит из следующих блоков: индекс полноты и качества нормативно-правовой базы для инноваций в регионе, индекс развитости инновационной инфраструктуры, индекс эффективности механизмов поддержки инновационной деятельности

[Якимец и др., 2011, с. 54]. Оценка формируется на основе сбора мнений ключевых участников инновационной экосистемы региона (методами социологического опроса и анализа данных). Таким образом, по мнению авторов, инновационный потенциал региона выше там, где для инициаторов инноваций созданы комфортные условия: прозрачная правовая база, развитая инфраструктура и четко выстроенные механизмы поддержки. Однако, по нашему мнению, такой подход затрагивает лишь инфраструктурный аспект инновационного развития, и его стоило бы дополнить анализом дополнительных статистических показателей, чтобы получить более полное представление об уровне инновационного развития в регионе.

М.А. Тобиен, А.О. Тобиен в своем подходе оценивают инновационный потенциал по пяти проекциям: результативность инновационной деятельности; финансовый потенциал; трудовой потенциал; производственный потенциал; предпринимательский потенциал. Кроме того, «в расчет инновационного потенциала региона (помимо количественных показателей) включен показатель качества инновационной политики региона...» [Тобиен и др., 2014, с. 16], который оценивается по балльнорейтинговой системе. Значения показателей нормализуются и усредняются. Далее путем многофакторного регрессионного анализа определяются весовые коэффициенты для каждого блока. Итоговый инновационный потенциал оценивается по шкале от очень низкого (0,0–0,2) до очень высокого (0,8–1,0). Недостатком данного подхода является отсутствие учета динамических изменений показателей, что может привести к тому, что выявленный уровень инновационного развития окажется следствием краткосрочных факторов, а не устойчивых процессов. И хотя авторы рассчитывают весовые коэффициенты каждого блока, не уточняется, какие конкретные показатели оказывают наибольшее влияние на его вес в общей оценке.

С.Н. Митяков, О.И. Митякова, Н.А. Мурашова предлагают «методику рейтингования» [Митяков и др., 2017, с. 97], которая предполагает разделение системы на несколько блоков, каждая из которых отражает определенные стороны инновационного процесса в регионе («социально-экономические условия», «научно-технический потенциал», «инновационная деятельность», «инфраструктура и трансфер инноваций», «эффективность инновационной деятельности»). Совокупный индекс (рейтинг) инновационного развития региона вычисляется как сумма индексов всех блоков с учетом их значимости. Данная методика предусматривает учет динамических изменений, но она не конкретизирует факторы, способствующие достижению определенного уровня инновационного развития региона на рассматриваемом отрезке времени.

С.В. Солонина, Д.И. Ефанова подходят к оценке инвестиционно-инновационной деятельности региона с позиции оценки динамики индикаторов инвестиционной безопасности и количества инвестиционных проектов, объема инвестиций в них [Солонина и др., 2017, с. 72]. Авторы выделяют инвестиции как центральное звено инновационного развития региона. По нашему мнению, инвестиционные показатели не в полной мере отражают потенциал региона. Данная методика позволяет оценить текущее состояние инвестиционной деятельности, но не учитывает динамику этих показателей, а также не охватывает широкий спектр других факторов, которые непосредственно влияют на инновационное развитие региона.

Так, например, авторы Т.А. Дозорова, А.А. Расторгуева в предлагаемом подходе к оценке инновационного потенциала отрасли на региональном уровне применяют «методику расчета совокупного интегрального показателя, который позволит оценить инновационный потенциал на стадии его формирования и использования» [Дозорова и др., 2022]. Интегральный показатель рассчитывается на основе трех групп показателей: производственносбытовые, социально-экономические и финансово-инвестиционные. С помощью данного подхода определяется динамика инновационного потенциала в разрезе представленных групп показателей, но не определяются скрытые (латентные) факторы, влияющие на инновационный потенциал отрасли.

Ю.В. Саночкина в своей работе оценивает инновационный потенциал станкостроительной промышленности на основе текущей динамики и прогнозных значений экономичес- кого потенциала (емкости рынка, объема производства станкоинструментальной продукции, объема производства продукции станкостроения, объема производства приоритетных комплектующих) в соответствии со стратегией развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 г. [Саночки-на, 2021]. По итогам исследования автор утверждает, что на ближайшие 15 лет (2021– 2035 гг.) среднегодовой темп роста среднегодовой производственной мощности предприятия отрасли будет на уровне не ниже 109,8 %. При таком подходе инновационный потенциал определяется через достигнутые экономические показатели, а следовательно, не указывается, за счет каких инновационных факторов будет этот рост.

В таблице 1 представим более детальную характеристику методик вышеперечисленных авторов, рассмотрим сущность и предлагаемые ими инструменты анализа.

Обобщая рассматриваемые методы и инструменты определения инновационного потенциала, следует отметить, что в большинстве случаев для расчета индексов используются усредненные статистические данные, не учитывающие дифференциацию групповых показателей; рассматриваемые статистические показатели обычно ограничиваются корот- ким временным горизонтом (до 3 лет), а полученные групповые индексы сопоставляются с целевыми значениями на конкретный момент времени. На наш взгляд, такой подход исключает возможность выявления «чувствительных» к изменениям параметров, определяющих групповые индексы, следовательно, возникает вопрос относительно информативности предлагаемых усредненных индексов. Кроме того, применение экспертноаналитического подхода для исследования инновационного потенциала в экономических системах различного масштаба вызывает вопросы относительно объективности предлагаемых инструментов.

Далее обратимся к хорошо известной методике оценки инновационного потенциала регионов, разработанной под руководством исследователей Высшей школы экономики (ВШЭ) [Рейтинг инновационного развития ... , 2021]. В ее основе – расчет комплексного индекса инновационности. Структура оценки многоуровневая, она содержит 53 показателя, разделенных на 16 категорий, которые, в свою очередь, разделены на следующие направления: социально-экономические условия для инновационной деятельности; научно-технический потенциал; инновационная деятельность; экспортная активность; качество инно-

Таблица 1 . Генезис подходов к оценке инновационного потенциала

Table 1. Genesis of approaches to assessing innovation potential

|

Авторы |

Сущность методики |

Предлагаемые инструменты |

|

Якимец В.Н. и Ба-лезина И.Л. (2011) |

Применение групповых структурных индексов инновационной инфраструктуры региона |

Методы социологического опроса и анализа данных (экспертные оценки) с последующей нормализацией |

|

Тобиен М.А., То-биен А.О. (2014) |

Применение экспертно-аналитического подхода на основе накопленных статистических данных региона |

Индексный анализ, включающий обработку статистических данных и нормализацию, с последующей экспертной оценкой весовых коэффициентов показателей |

|

Митяков С.Н., Митякова О.И., Мурашова Н.А. (2017) |

Методика определения пороговых значений-индикаторов инновационного развитияна основе анализа экспертных данных |

Метод ранжирования обобщенных статистических показателей |

|

Солонина С.В., Ефанова Д.И. (2017) |

Анализ динамики статистических данных на основе принципа определения инвестиционной безопасности |

Статистический метод анализа динамических рядов на основе применения базового индекса |

|

Саночкина Ю.В.(2021) |

Методика дифференциации продуктовой деятельности предприятий по ОКВЭД 2 |

Статистические методы анализа динамических рядов |

|

Дозорова Т.А., Расторгуева А.А. (2022) |

Методика определения групповых индексов на основе определения средних показателей регионального интегрального индекса |

Метод ранжирования на основе полученных динамических индексов |

Примечание. Составлено авторами.

вационной политики. Данный рейтинг содержит подробное описание каждого региона Российской Федерации, что позволяет выявить уникальные черты инновационной системы каждого региона.

Министерство экономического развития и Ассоциация инновационных регионов России предлагают методику оценки с помощью разработанного индекса инновационного развития регионов России (ИИРР) [Система оценки ... , 2012]. Данный индекс определяется на основе анализа 16 показателей, разделенных на три группы, каждая из которых имеет определенный вес: 20 % – потенциал создания инноваций; 30 % – потенциал коммерциализации; 50 % – эффективность политики на региональном уровне. Показатели внутри каждой группы нормируются, после чего сводятся в итоговый индекс.

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» предлагает индекс «карта российского инновационного пространства», который определяется путем анализа четырех блоков показателей: подготовка человеческого капитала, создание новых знаний, передача и использование знаний, а также вывод инновационных продуктов на рынок [Сорокина, 2013, с. 36]. Затем по каждому анализируемому блоку рассчитываются подиндексы, которые агрегируются в итоговый индекс.

Методика Независимого института социальной политики включает анализ пяти показателей: доля работников, занятых в сфере НИОКР, доля студентов в вузах среди всего населения, количество выданных патентов на 1 000 жителей региона, среднедушевые затраты на технологические инновации и уровень интернетизации региона [Сорокина, 2013, с. 35].

Отдельного внимания заслуживает методика Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) [Рейтинг инновационных регионов], которая включает четыре блока показателей: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социальноэкономические условия для инноваций и инновационная активность региона. В каждом блоке от 5 до 13 показателей, на основе которых рассчитывается общий рейтинг. Расчет рейтинга производится с 2014 года. Примечательно, что с 2016 г. набор показателей расширили четвертым блоком «Инновационная активность региона».

Исходя из теоретического анализа, можно сделать вывод о том, что, во-первых, большинство существующих методик ориентированы на рейтингование регионов по уровню инновационного развития, однако они не раскрывают, за счет каких конкретных факторов и показателей обеспечивается развитие того или иного региона. Такой подход позволяет лишь сопоставлять регионы между собой, но не дает понимания механизмов, которые способствуют росту инновационного потенциала. По нашему мнению, для разработки эффективных мер управления и поддержки инновационной деятельности важно знать, какие факторы вносят наибольший вклад в инновационное развитие региона.

Во-вторых, существующие подходы оценивают уровень инновационного развития преимущественно на основе показателей текущего или отчетного периода, однако они не учитывают динамику изменений во времени. Такой подход ограничивает понимание того, как инновационный потенциал региона развивался на протяжении нескольких лет. Для более детальной оценки следует учитывать изменения инновационного потенциала на этапах жизненного цикла (в длительной перспективе), что позволит видеть, как различные факторы влияют на инновационное развитие региона, отрасли на протяжении времени [Скурыдин и др., 2024, с. 71].

В-третьих, следует отметить, что в научном пространстве недостаточно исследований, посвященных оценке инновационного развития промышленности на региональном уровне, ведь в текущих условиях промышленным производствам отведена ключевая роль в достижении национальных задач, ориентированных на протекционизм и технологический суверенитет. Следовательно, отсутствуют сведения о методах количественной оценки уровня вклада различных факторов инновационного потенциала в общее инновационное развитие отрасли региона, что ограничивает возможности научного анализа и принятия управленческих решений.

Необходим подход, который позволит оценить вклад факторов в общий уровень инновационного развития в динамике, что будет важным шагом в углубленном изучении и понимании процессов, происходящих в рамках инновационных систем. Опираясь на накопленный положительный опыт российских исследователей и стремясь устранить недостатки существующих методов оценки инновационного потенциала, построили собственный подход к оценке.

Результаты и обсуждение

В ходе анализа был отобран 21 показатель за период с 2017 по 2022 г., которые наиболее полно характеризуют различные аспекты инновационного потенциала обрабатывающих производств Москвы. Особое внимание уделено тому, чтобы охватить как можно большее количество показателей, доступных в открытых источниках [ЕМИСС. Государственная статистика; Москва в 2015–2019 гг.; Москва в цифрах ...; Московская промышленность ...; Москва: наука ... , 2020; 2023 Москва: наука ...]. Это позволило обеспечить максимальную объективность и полноту данных для дальнейшего исследования.

Таким образом, сформирована исходная матрица данных из 126 показателей, характеризующая инновационное развитие обрабатывающих производств.

Первый блок «инновационные показатели» содержит 5 индикаторов, отражающих непосредственно процесс создания и распространения инноваций. Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организаций (х); инновационная активность (х1); коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в расчете на 10 тыс. человек населения) (х2); число разработанных передовых производственных технологий (х3); организации, выполнявшие исследования и разработки (х4).

Второй блок «финансово-инвестиционный» содержит 3 фактора, используемых для оценки финансирования инновационной деятельности: внутренние затраты на исследования и разработки (х5); затраты на технологические инновации (х6); инвестиции в основной капитал (х7).

Третий блок «социально-экономический» включает 5 показателей, которые свидетельствуют о наличии социальных условий, способствующих инновационному развитию, включая кадровый потенциал: среднесписочная численность работников в обрабатывающих производствах (х8); среднемесячная заработная плата (х9); темпы роста заработной платы (х10); темп роста производительности труда (х11); среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (х12).

Четвертый блок «технико-технологический» характеризует инфраструктурную составляющую и существующие возможности для использования имеющихся инновационных заделов: наличие основных фондов (х13); использование цифровых технологий в организациях (х14); используемые передовые производственные технологии (х15); коэффициенты обновления основных фондов (х16).

Пятый блок «экосистемный» является вспомогательным и практически не содержится в альтернативных методиках. Однако, по нашему мнению, в условиях задачи импорто-замещения необходимо акцентировать внимание на сотрудничестве, в этом процессе важными становятся поддержка со стороны государства, кооперация с другими фирмами [Мызникова и др., 2023, с. 15]. В связи с этим мы считаем важным включить экосистемный блок в предлагаемый набор показателей. Он характеризует консолидацию усилий разных участников для реализации инновационных проектов, качество инновационной политики и интеграцию в пространство инновационных разработок иностранных партнеров: число предприятий обрабатывающей промышленности (х17); количество технопарков (х18); индекс качества инновационной политики (х19); прямые иностранные инвестиции по обрабатывающим производствам (х20).

Выбор таких показателей продиктован стремлением создать комплексную картину текущего состояния инновационной среды обрабатывающей промышленности Москвы и выявить ключевые факторы из всего набора показателей, влияющих на ее развитие.

В качестве базиса выбран подход, основанный на методе главных компонент, поскольку он в отличие от методик предыдущих авторов предоставляет возможность выделить ключевые факторы количественно-качественного характера. Данный метод позволяет сформировать факторные группы без жесткой при- вязки к определенному тематическому признаку, выявляя скрытые (латентные) взаимосвязи, проявляющиеся по принципу «оценка – результат – развитие». Предлагаемый инструмент анализа и система показателей инновационного развития основаны на принципе многомерности, что исключает учет строгих границ в определении индексов. В большинстве методик предлагаемые индексы в основном отражают состояние инновационного потенциала на конкретный момент времени, не принимая во внимание динамику.

После отбора исходных показателей была построена матрица взаимных корреляций, которая помогает выявить внутренние связи между ними. Согласно результатам степень связи, исключающая влияние других факторов, в исследуемом срезе показателей наблюдается у x9 (Среднемесячная заработная плата), x7 (Инвестиции в основной капитал), x18 (Количество технопарков), x19 (Индекс качества инновационной политики). Эти показатели формируют группу, связанную с экономической активностью и инфраструктурой, которые способствуют развитию инновационной деятельности. Эффективная инновационная политика г. Москвы стимулирует инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств и создает условия для развития высокотехнологичных предприятий и технопарков, которые в свою очередь способствуют увеличению производительности и созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Таким образом, успешное развитие инновационного потенциала обрабатывающих производств в Москве требует комплексного подхода, который включает улучшение условий для инвестиций, повышение уровня заработных плат и активное развитие инфраструктуры. На наш взгляд, выявляется латентное (скрытое) влияние обобщенного кластера «инновационная инфраструктура – заработная плата» на инновационное развитие. Безусловно, он является одним из значимых в обрабатывающей промышленности Москвы, следовательно требует обязательного внимания при разработке стратегических программ развития.

Наиболее сильная связь прослеживается между параметром х (объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг) и пока- зателем х3 (число разработанных передовых производственных технологий), что вполне закономерно, так как инновационные разработки напрямую связаны с совокупным объемом отгруженных инновационных товаров. Параметр х играет важную роль и обладает высокой чувствительностью в системе инновационного развития, поэтому его изменение может повлиять на другие показатели. Иными словами, динамика этого параметра будет существенно влиять на всю систему инновационного развития обрабатывающей промышленности Москвы.

Отмечается также сильная обратная связь с параметрами х2 (коэффициент изобретательской активности), х16 (коэффициент обновления основных фондов) и х17 (число предприятий обрабатывающей промышленности), свидетельствующая о том, что несмотря на высокий изобретательский потенциал и обновление основных фондов совокупный объем отгруженных инновационных товаров может быть ограничен другими факторами, а также на то, что существует высокое количество предприятий в отрасли, которые не осуществляют инновационную деятельность.

На следующем этапе данные были агрегированы с помощью факторного анализа методом главных компонент.

В ходе анализа удалось выделить пять основных компонент (Value), которые в совокупности объясняют вариативность локальных факторов на 100 % (см. табл. 2).

В исходной матрице факторные нагрузки распределены между факторами сложным образом – один и тот же фактор может иметь значительные нагрузки по многим переменным. Поворот варимакс (varimax) помогает «сгруппировать» переменные так, чтобы каждая переменная имела высокую нагрузку на один фактор и низкие нагрузки на остальные. Это делает факторы более интерпретируемыми, так как каждый фактор «отвечает» за какую-то конкретную группу переменных. Полученная повернутая матрица представлена в таблице 3.

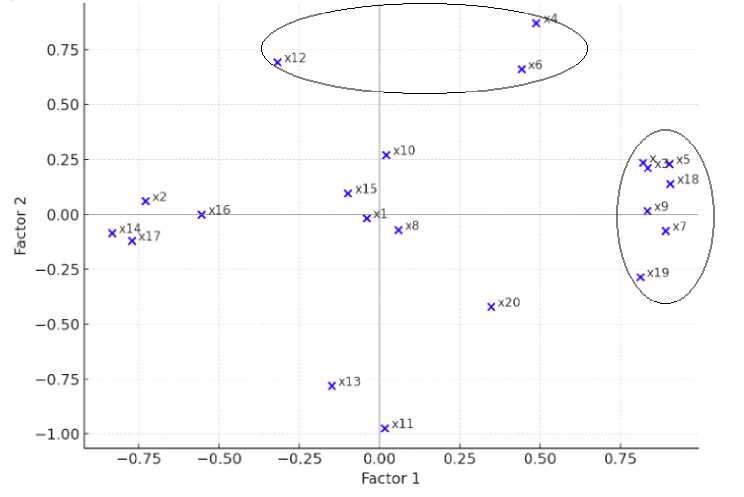

Первая главная компонента (F1) в значительной степени отражает финансовые и инфраструктурные аспекты, поддерживающие инновационный потенциал обрабатывающей промышленности Москвы (см. рис. 1, 2). Кро- ме того, она характеризуется фокусом на инвестиции и технологии. Таким образом, увеличение объемов финансирования НИОКР (х5), обновление оборудования, модернизация производственных мощностей (х7) ведет к разработке передовых производственных технологий (х3), что напрямую влияет на объем совокупного инновационного продукта (х). Так же выделяется ключевая роль инновационной экосистемы, технопарки (х18) являются ключевым драйвером инновационного развития, они становятся важными центрами, где концентрируются высокотехнологичные предприятия, способные генерировать и внедрять ин- новационные разработки. Индекс качества инновационной политики (х19) также значительно влияет на выделенный фактор, что подтверждает важность государственных инициатив и программ, направленных на поддержку инноваций. Таким образом выделяется скрытый (латентный) обобщенный фактор «инвестиционно-технологический потенциал и инфраструктура инноваций».

Анализируя отрицательные тенденции показателей первой главной компоненты, приходим к выводу, что высокая патентная активность обрабатывающих производств не всегда ведет к реальному росту инновацион-

Таблица 2 . Собственные значения и процент общей дисперсии главных компонент

Table 2. Eigenvalues and the percentage of total variance of the principal components

|

Value (главная компонента) |

Eigenvalue (собственные значения) |

% Total varience (общая дисперсия) |

Cumulative Eigenvalue (накопленные собственные значения) |

Cumulative % (накопленная общая дисперсия) |

|

1 |

10,62479 |

50,59422 |

10,62479 |

50,5942 |

|

2 |

4,47951 |

21,33101 |

15,1043 |

71,9252 |

|

3 |

2,57545 |

12,26404 |

17,67975 |

84,1893 |

|

4 |

2,49367 |

11,87461 |

20,17341 |

96,0639 |

|

5 |

0,82659 |

3,93612 |

21 |

100 |

Примечание. Рассчитано авторами на основе исходной матрицы показателей и последующего многомерного статического анализа – методом главных компонент.

Таблица 3 . Матрица факторных нагрузок (повернутая)

Table 3. Matrix of factor loads (rotated)

|

Variable |

Factor 1 |

Factor 2 |

Factor 3 |

Factor 4 |

Factor 5 |

|

х |

0,819675 |

0,236812 |

0,002875 |

-0,466653 |

0,232981 |

|

x1 |

-0,041092 |

-0,017404 |

-0,962332 |

0,116500 |

-0,241574 |

|

x2 |

-0,728937 |

0,060672 |

-0,409167 |

0,539239 |

0,082297 |

|

x3 |

0,834709 |

0,212000 |

-0,001077 |

-0,507700 |

0,023568 |

|

x4 |

0,488078 |

0,870189 |

-0,058732 |

0,005858 |

0,032669 |

|

x5 |

0,901272 |

0,229649 |

0,247031 |

-0,034050 |

0,269970 |

|

x6 |

0,441081 |

0,660272 |

-0,189791 |

0,577100 |

0,020587 |

|

x7 |

0,890610 |

-0,074899 |

0,380367 |

-0,186083 |

-0,147980 |

|

x8 |

0,291349 |

0,016671 |

0,889886 |

0,286673 |

-0,201891 |

|

x9 |

0,833624 |

0,015158 |

0,469154 |

-0,286672 |

-0,050535 |

|

x10 |

0,020657 |

0,270959 |

0,181607 |

-0,909172 |

0,258032 |

|

x11 |

0,162013 |

-0,972118 |

0,124541 |

0,113722 |

-0,017203 |

|

x12 |

-0,319182 |

0,692412 |

-0,045952 |

0,217886 |

0,607538 |

|

x13 |

-0,149579 |

-0,780692 |

-0,277189 |

0,535076 |

0,020731 |

|

x14 |

-0,833656 |

-0,086756 |

-0,030000 |

-0,167242 |

0,520371 |

|

x15 |

-0,098890 |

0,009562 |

0,083129 |

0,929888 |

0,344303 |

|

x16 |

-0,555127 |

0,000230 |

0,015749 |

0,831401 |

-0,018923 |

|

x17 |

-0,772424 |

-0,119771 |

0,343069 |

0,364344 |

0,372254 |

|

x18 |

0,995077 |

0,087396 |

-0,041696 |

0,044162 |

-0,070795 |

|

x19 |

0,811701 |

-0,284853 |

0,247000 |

-0,051494 |

-0,443102 |

|

x20 |

0,346686 |

-0,420069 |

0,724593 |

-0,349417 |

-0,237116 |

Примечание. Составлено авторами по результатам поворота исходной матрицы факторных нагрузок.

ного потенциала. Существование барьеров в виде долгосрочного эффекта между подачей патентных заявок и их практическим использованием в промышленности, а также невысокая скорость внедрения изобретений в промышленное производство обусловливает негативную связь. Долгосрочный эффект от данного показателя, вероятно, проявится в будущем, когда новые технологии начнут интегрироваться и оказывать положительное влияние на инновационную деятельность. Также увеличение числа предприятий само по себе не означает рост инновационного потенциала. Вероятно, в Москве такая ситуация, когда меньшая группа обрабатывающих предприятий делает значительный вклад в инновационное развитие отрасли. Что касается цифровых технологий, их влияние на инновационную активность также незначительно. Эти техно- логии, скорее всего, играют вспомогательную роль, улучшая коммуникационные и инфраструктурные процессы в отрасли, но в рассматриваемом периоде их влияние на инновационный потенциал уступает другим факторам.

Вторая компонента (F2) отражает важные аспекты, связанные с НИОКР и затратами на технологические инновации. Показатели х4 и х12 представляют собой важные индикаторы научной активности в Москве. Научноисследовательские организации создают базу для разработки и внедрения новых технологий, а также генерируют спрос на квалифицированные кадры, что способствует созданию новых рабочих мест. В свою очередь, затраты на технологические инновации (х6) направлены на использование и коммерциализацию результатов НИОКР, что позволяет интегрировать научные достижения в производственные процессы.

Обобщенный индекс развития инновационного потенциала

Fl

Инвестиционнотехнологический потенциал и инфраструктура инноваций

X - объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организаций Х2 - коэффициент изобретательской активности ХЗ - организации, выполнявшие исследования и разработки

Х5 внутренние затраты на исследования и разработки

Х7 -инвестиции в основной капитал Х9 - среднемесячная заработная плата Х14 - использование цифровых технологий в организациях Х17 - число предприятий обрабатывающей промышленности Х18 - количество технопарков

Х19 - индекс качества инновационной политики

|

1 |

1 |

|

|

F2 Научно исследовательская активность |

F3 Кадровый потенциал и иностранные инвестиции |

|

|

Х4 - организации, выполнявшие исследования и разработки XII -темп роста производительности труда Х13 - наличие основных фондов |

XI - инновационная активность Х8 - среднесписочная численность работников в обрабатывающих производствах Х20 - прямые иностранные инвестиции по обрабатывающим производствам |

F4

Модернизация основных фондов п эффективность производственных технологий

ХЮ - темпы роста заработной платы Х15 - используемые передовые производственные технологии

Х16 - коэффициенты обновления основных фондов

Рис. 1. Структура факторов развития инновационного потенциала обрабатывающих производств Москвы

Fig. 1. Structure of factors for developing the innovation potential of manufacturing industries in Moscow Примечание. Составлено авторами по полученным результатам исследования.

НИОКР вносит значительный вклад в развитие инновационного потенциала, однако темпы роста производительности труда и эффективность использования основных фондов, напротив, снижаются. Это указывает на то, что в условиях увеличения числа организаций и численности работников, занятых исследованиями и разработками, темпы роста производительности труда могут снижаться, возможно, из-за необходимости значительных временных и ресурсных затрат на исследования, которые в краткосрочной перспективе не приводят к повышению эффективности, а наличие значительных основных фондов связано с более традиционными видами деятельности, которые требуют модернизации и обновления для поддержания инновационного потенциала, и в текущем состоянии они не способствуют росту производительности.

Таким образом, выделяется следующий латентный фактор инновационного потенциала «научно-исследовательская активность и инновационные затраты», который подчеркивает необходимость создания благоприятных условий для развития НИОКР и увеличения вложений в технологические инновации, следовательно, властям и промышленникам не- обходимо это учитывать при разработке стратегических программ развития.

Третья главная компонента (F3) может быть охарактеризована как фактор, отражающий влияние «кадрового потенциала и иностранных инвестиций» на инновационное развитие обрабатывающих производств. Обратная связь с инновационной активностью указывает на то, что значительное увеличение персонала, занятых в отрасли, не всегда ведет к качественному росту инновационного потенциала. Возможен эффект «размытия», когда увеличение кадрового потенциала не приводит к значительным прорывам в развитии технологий. Вероятно, для эффективного инновационного роста требуются не просто количественные, а качественные изменения – улучшение квалификации работников.

Четвертая главная компонента (F4) подчеркивает значимость модернизации производственных мощностей (х16) и внедрения передовых технологий (х15) в поддержании и развитии инновационного потенциала. Обратная связь с темпами роста заработной платы (х10) указывает на то, что в рассматриваемом периоде (2017–2022 гг.) увеличение зарплат не способствует росту производительности и инновационной активности. Важно по-

Рис. 2. Значения факторных нагрузок по F1 и F2

Fig. 2. Factor loads values for F1 and F2

Примечание. Составлено авторами по результатам повернутой матрицы факторных нагрузок.

нимать, что рост заработной платы сам по себе не является индикатором инноваций, а скорее отражает изменение социально-экономических условий, которые могут сдерживать или замедлять внедрение новых технологий. Четвертая компонента отражает роль обновления производственных фондов и внедрения современных технологий в инновационном развитии.

Таким образом, первые две главные компоненты отражают «инвестиционно-технологическую и инфраструктурную» составляющую, а также «научно-исследовательскую активность и инновационные затраты» в структуре инновационного потенциала обрабатывающих производств Москвы. Две следующие компоненты акцентируют внимание на особенностях «кадрового потенциала и иностранных инвестициях» и «модернизации и эффективности производственных технологий» (см. рис. 1).

Поскольку главные компоненты не связаны друг с другом и упорядочены по величине дисперсии, выявляются «скрытые» закономерности, которые не поддаются прямому измерению, но объективно существуют и обусловлены воздействием как внутренних, так и внешних факторов.

Предложенный подход учитывает изменения факторов в различных временных интервалах рассматриваемой выборки. Формально итоговый индекс можно представить следующим образом:

I = {X} (1)

Ключевые показатели Х изменяются во времени, что отражает изменения инновационного потенциала в процессе его развития. Поскольку структура главных компонент также изменяется во времени, итоговый индекс учитывает временные изменения факторов, влияющих на инновационный потенциал.

Fn = { x 1, x 2, x 3,... xn }. (2)

Это позволяет сделать предложенный подход более гибким и чувствительным к текущим условиям, что особенно важно в условиях быстро меняющейся внешней среды.

Благодаря этой динамической структуре индекс не только фиксирует текущее состояние инновационного потенциала, но и по- зволяет отслеживать его эволюцию, выявляя тенденции и изменения в ключевых факторах. Такой подход делает систему более релевантной для долгосрочного планирования и прогнозирования, так как она учитывает не только статические, но и временные аспекты, способствующие более точной оценке и управлению инновационным развитием.

Выводы

Полученные главные компоненты (см. рис. 1) представляют собой комплексные показатели, отражающие обобщенную оценку уровня инновационного развития обрабатывающей промышленности Москвы в динамике (2017–2022 гг.).

С помощью предложенного подхода, основанного на факторном анализе и методе главных компонент, выявили скрытые взаимосвязи показателей, определили ключевые факторы, сократив число показателей до 4 факторов (главных компонент), которые оказывают существенное влияние на инновационное развитие на определенном промежутке времени. Полученные результаты могут быть использованы в целях совершенствования инновационной политики города.

На следующих этапах исследования результаты анализа будут направлены на разработку индикаторов опережающего развития, что позволит не только оперативно реагировать на изменения в экономике, но и прогнозировать возможные направления развития, способствуя устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности как региона, так и страны в целом.