Факторный подход к характеристике финансового состояния макрорегиона: методика определения

Автор: Аникеева А.А., Щекочихин В.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Финансы и бухгалтерский учет

Статья в выпуске: 9, 2005 года.

Бесплатный доступ

Даются рекомендации по совершенствованию методики расчета финансовых показателей, отражающих воспроизводство природной формы регионального богатства на уровне региона и макрорегиона. Предметом исследования являются регионы Южного федерального округа (ЮФО).

Регионы, южный федеральный округ, макрорегионы, финансовое состояние, финансовые показатели, анализ финансов, региональные капиталы, природный капитал, бюджеты, природные формы, доходы, расходы, методики, статистические данные, индексный анализ, субиндекс, субиндексный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970471

IDR: 14970471

Текст научной статьи Факторный подход к характеристике финансового состояния макрорегиона: методика определения

В связи с процессом интенсивного развития регионального устройства в России, недостаточной степенью исследования этих процессов и отражения их в системе показателей финансового состояния регионов данная работа приобретает актуальность и практическую значимость.

Целью данной работы является совершенствование методики расчета финансовых показателей, отражающих воспроизводство природной формы регионального богатства на уровне региона и макрорегиона.

Предметом исследования являются регионы, входящие в Южный федеральный округ (ЮФО), к которым относятся республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия — Алания, Чеченская; Ставропольский край и Краснодарский край; Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Информационной базой для апробации разрабатываемой методики и проведения анализа служат статистические данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ за период 2000—2003 годах *.

Результатам проведенного исследования будет присуща некоторая условность, обусловленная следующими объективными причинами: 1) несовершенство самой статистики; 2) не все формы капиталов в явной форме можно выделить из всей совокупности статистических данных; 3) показатель каждой формы капитала должен отражать интегральные свойства проявления капитала, что требует проведения сложных расчетов. Но наиболее важной причиной является то, что существующие методики, которые должны формировать реальное отражение элементов регионального богатства и его использования, далеки от совершенства. Многое требует доработки и усовершенствования 2.

Разработка методики может быть разбита на три этапа, отражающие статическое где / / тКт тКп

и динамическое состояние региона. На первом этапе определяются размеры финансов регионов ЮФО, формирование и использование которых предопределено природной формой регионального капитала, на втором — доходность и расходность бюджетов, на третьем — динамика финансового состояния каждого региона и влияние этой динамики на динамику макрорегиона.

Размеры бюджетов регионов ЮФО, формирование и использование которых обусловлено природной формой регионального капитала, определяются как совокупные доходы и расходы. Совокупные доходы составляют сумму статей доходов консолидированного бюджета отдельного региона от использования природных ресурсов и рассчитываются по следующей формуле:

е=хе\ (1)

-

— период времени;

-

— виды доходов природного капитала, i= 1...9 (см. табл. 1);

-

— сумма поступлений /-го вида доходов региона п в период t;

-

— совокупные налоговые и неналоговые доходы от использования природного капитала.

Совокупные расходы, связанные с природным капиталом, составляют сумму статей расходов бюджета, направляемых на воспроизводство и охрану природных ресурсов, которая рассчитывается по следующей формуле:

где к — виды расходов на природный капитал, к = 1...6 (см. табл. 1);

R^nk — сумма по А:-му виду расходов региона п в период /;

R^1 ~ совокупность расходов по разным вадам природного капитала.

Выделить в статьях бюджета доходы и расходы, которые однозначно были бы обусловлены той или иной, в том числе природной, формой регионального капитала, достаточно сложно: отдельные виды статей доходов и расходов не всегда в полном объеме выражают непосредственное участие природной, как и другой, формы капитала, в формировании и использовании регионального капитала. В этом случае можно воспользоваться присвоением этим статьям весовых значений. Подход, в котором используются веса факторов производства, находит отражение в работах отечественных исследователей. Например, А. Фоломьев и В. Ревазов3 роль каждого фактора обозначают в значениях соответствующих весов. Такой подход позволяет в данной работе представить роль природного капитала на основе экспертной (авторской) оценки с помощью удельного веса участия этого капитала в совокупных объемах доходов и расходов консолидированного бюджета. Условные обозначения статей консолидированных бюджетов регионов и экспертные веса природного капитала показаны в таблице 1.

Корректирование каждой статьи доходов и расходов на присвоенный вес осуществляется по следующим формулам:

о dRnk ,

К1п — сумма расходов к-го вида региона п в период t с учетом веса природного фактора;

d‘ — весовое значение z-го вида доходов;

dk — весовое значение к-го вида расходов.

Итоговые значения доходов и расходов по регионам ЮФО представляют собой суммы статей доходов и расходов рассматриваемых регионов и рассчитываются по формулам:

^ = LC, (5)

^„^м, (6)

jRn где lt — сумма доходов по регионам; г^ — сумма расходов по регионам.

Таблица 1

Наименование статей бюджета, условное обозначение и весовое значение в них природного капитала

|

Наименование статей консолидированного бюджета региона |

Обозначение |

Bec |

|

Платежи за пользование природными ресурсами |

jRn\ |

95 % |

|

Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения |

j Rn2 |

75 % |

|

Арендная плата за земли городов и поселков |

50% |

|

|

Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения |

jknt |

50% |

|

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственного угодий |

j RnS |

20% |

|

Платежи за пользование недрами |

j Rn6 |

100% |

|

Доходы от продажи земли, участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности |

^Rh! |

70% |

|

Доходы от продажи земли, участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены приватизированные предприятия |

у RnS |

70% |

|

Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы |

j Rn9 |

90% |

|

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |

rR„\ |

65% |

|

Воспроизводство минерально-сырьевой базы |

R№ |

90% |

|

Земельные ресурсы |

RRn3 |

80% |

|

Рыболовное хозяйство |

rrm |

75% |

|

Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы |

RRn5 |

90% |

|

Территориальный экологический фонд |

^ Rn6 |

80 % |

Таблица 2

|

Регион ЮФО |

11лощадь, тыс. км2 |

Численность населения, тыс. чел. |

|

Республика Адыгея |

7,6 |

447,0 |

|

Республика Дагестан |

50,3 |

2584,2 |

|

Республика Ингушетия |

3,6 |

468,9 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

12,5 |

900,5 |

|

Республика Калмыкия |

76,1 |

292,4 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

14,1 |

439,7 |

|

Республика Северная Осетия -Алания |

8,0 |

709,9 |

|

Чеченская Республика |

15,7 |

1100,3 |

|

Краснодарский край |

76,0 |

5124,4 |

|

Ставропольский край |

66,5 |

2730,5 |

|

Астраханская область |

44,1 |

1007,2 |

|

Волгоградская область |

113,9 |

2702,5 |

|

Ростовская область |

100,8 |

4406,7 |

В результате расчетов были определены показатели, которые характеризуют размеры финансов регионов ЮФО, формирование и использование которых обусловлено природной формой регионального капитала. Отклоняясь от строгого научного толкования, для того чтобы образно представить и понять полученные результаты расчетов, проведем параллели между финансовым состоянием и финансовым климатом, размерами финансов и финансовой массой. Используя термин «климат», следует помнить, что «климат» (греч. кХща, к?ацатос) означает «наклон» (имеется в виду наклон солнца, солнечных лучей).

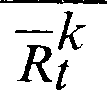

На втором этапе создания методики измерения финансового состояния региона определяется территориальная и социальная доходность (расходность) бюджетов регионов ЮФО, которая предопределена природной формой регионального капитала. Этот этап необходим потому, что в сопоставительном анализе финансовых показателей по различным регионам обнаруживается высокая корреляция этих показателей с численностью населения, например, высокая взаимозависимость между инвестиционным потенциалом региона и численностью занятых в экономике 4.

Исходя из этого, можно предположить, что данные доходов и расходов будут в высокой степени связаны с численностью населения региона, а также с размером его территории. Это подтверждается при сравнении доходов и расходов бюджетов со статистическими данными о площади и численности

населения субъектов ЮФО (см. табл. 2). Устранение такого эффекта и выявление непосредственной роли доходов и расходов бюджета, в том числе и той его части, которая связана с природным капиталом региона, обусловливает использование при анализе относительных величин. Поэтому на следующем этапе скорректированные данные об исполнении бюджета соотносятся с площадью соответствующего региона и численностью его населения.

Расчет доходов региона от природного капитала, получаемых с единицы территории, и расходов региона на природный капитал, направляемых на единицу территории, осуществляется по следующим формулам:

•dRni

Stn

•dRni tn ____ Sn

■ndRnk RStn

ydRnk

Sn

где Sn — площадь и-го региона, тыс. км2.

Доходы региона от природного капитала, получаемые с одного человека, и расходы региона на природный капитал, приходящиеся на одного человека, рассчитываются по формулам:

-dRni _ Pin

t____ Рп

Статистические данные о площади и численности населения регионов ЮФО

р dRnk

RdP^k = — , (10)

где Р — численность населения л-го региона, тыс. чел.

Итоги по регионам ЮФО представляют собой суммы соответствующих статей доходов и расходов, которые соотнесены с площадью и численностью населения рассматриваемых регионов. Эти итоги рассчитываются по таким же формулам, как и (5) и (6).

Скорректированные с учетом присвоенного веса значения показателей исполнения бюджетов, соотнесенные с площадью и численностью населения соответствующего региона ЮФО, служат в дальнейшем для расчета аналитических показателей, который ведется раздельно по показателям, соотнесенным с площадью регионов и численностью их населения.

Все эти показатели, как и ранее полученные, являются характеристиками финансов региона. Они демонстрируют доходность и расходность бюджетов регионов ЮФО, которые обусловлены природной формой регионального капитала. Какие впоследствии этим показателям будут присвоены названия (природная доходность/расходность территории/ населения и др.), — это решится в ходе дальнейших исследований, здесь же предварительно назовем их территориальная и социальная доходность и расходность. При оценке финансового климата они демонстрируют территориальное и социальное давление финансов.

Размеры бюджетов регионов ЮФО, а также их доходность и расходность — это статические финансовые характеристики региона. Динамичность можно исследовать при помощи сравнения, то есть измерить показателями роста и прироста. В данном случае предпочтительнее применить субиндексный анализ. Он является более сложным в расчетах, чем сравнение показателей, но позволяет определить не только финансовую динамику региона, но и влияние этой динамики на динамику всего макрорегиона. С позиций системного подхода можно сказать, что субиндексный анализ — это анализ и динамики элемента системы, и динамики самой системы.

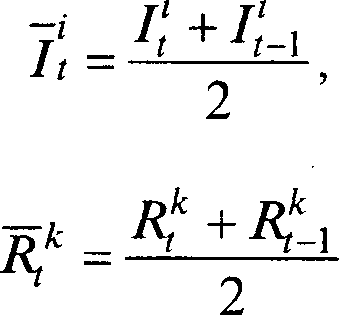

Субиндексный анализ проводится в следующем порядке. В начале рассчитываются годовые приросты, средние значения и скорости прироста доходов (расходов) каждого региона на основе следующих показателей:

- годовой прирост доходности (расходно-сти) и-го региона, определяемый как разница между соответствующими его значениями в рассматриваемом и предыдущем периодах:

Mi=r£-iU, (id

- средние значения доходности (расходно-сти), исчисляемые по формуле средней арифметической (простой):

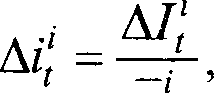

- скорость прироста доходности (расход-ности), представляющая отношение годового прироста к среднему значению данного показателя:

Аг,

Рассчитанные показатели по территориальной и социальной доходности (расходное™) служат определению финансовой динамики региона посредством следующих показателей: - индекс годовых приростов доходности (расходное™) и-го решона, рассчитываемый как отаошение значения годового прироста в рассматриваемый период к его значению в предшествующий период:

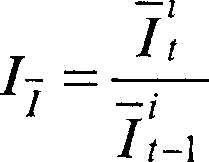

- индекс средних значений доходное™ (расходное™) «-региона, представляющий собой отношение среднего значения соответствующего вида доходов (расходов) в рассматриваемый период к среднему значению в предшествующий период:

доли показателя в его общем объеме по рассматриваемым регионам, и значения индекса, характеризующего динамику объема доходов и расходов бюджета.

Расчет субиндексов ведется по следующим формулам:

- субиндекс годовых приростов доходности (расходности) л-го региона, рассчитываемый как произведение доли годового прироста соответствующих показателей доходности (расходности) л-го региона в общей сумме приростов по рассматриваемым регионам, на индекс годовых приростов в целом:

-

- индекс скорости приростов, определяемый как отношение скорости прироста соответствующего вида доходности (расходное™) в рассматриваемый период к значению в предшествующий период:

(21>

т

<22>

Значения индексов по доходности (расходное™), соотнесенных с площадью и численностью населения регионов, совпадают. В данном случае это объясняется тем, что при соотнесении показателя с какой-либо величиной (в данной случае — площадью региона и численностью его населения) темпы (индексы) изменения получаемого соотношения определяются темпами (индексами) изменения самого показателя. Экономическое толкование этих индексов состоит в том, что они являются характеристикой финансового состояния регионов, раскрывающей динамичность территориальной и социальной доходности (расходное™) отдельного региона как элемента макрорегиона.

Поскольку значения доходов и расходов бюджетов, соотнесенных с площадью и численностью населения рассматриваемых регионов, различны и, следовательно, различно их влияние на сумму доходов и расходов в целом по рассматриваемым регионам, то оценка влияния каждого региона на общую сумму определяется через субиндексы годовых приростов, средних значений и скорости приростов. Под субиндексами в данном случае понимаются частные индексы рассматриваемых регионов, определяемые с учетом при этом сумма субиндексов соответствующего показателя годовых приростов доходности (расходности) равна индексу годовых приростов данного показателя по регионам в целом:

1м -иг, (25)

^ьк - ^ ^дд - (26)

-

- субиндекс средних значений доходности (расходное™) л-го решона, определяемый как произведение доли средних значений соответствующих показателей доходное™ (расходности) л-го решона в их общей сумме по рассматриваемым решонам на индекс средних значений в целом:

Р (27)

-

1 EZo 1

—к

Z^=—^xZL, <28)

R М R

при этом сумма субиндексов средних значений соответствующего показателя доходности (расходности) также равна индексу средних значений данного показателя по регионам в целом:

<30>

-

- субиндекс скорости прироста, рассчитываемый как отношение субиндекса годового прироста соответствующего вида доходности (расходности) к индексу среднего значения данного показателя в целом по рассматриваемым регионам:

/£= —, (31)

тСк тСк Дг/ при этом сумма всех субиндексов скорости прироста соответствующего показателя доходности (расходности) равна индексу скорости прироста данного показателя по регионам в целом:

^=Z^- (34)

Поскольку исходные данные представлены за 4 периода (2000—2003 гг.), то это позволяет рассчитать значения субиндексов показателей за 2002 и 2003 годы, а именно субиндексов показателей формирования и использования бюджета, обусловленных природной формой капитала и соотнесенных с площадью и с численностью населения регионов ЮФО. Эти субиндексы раскрывают динамичность территориальной и социальной доходности (расходности) макрорегиона (ЮФО) за 2002—2003 годы.

Образно эти показатели можно назвать показателями «температуры» финансов региона. Индексы можно толковать как внутреннюю (эндогенную) «температуру» финансов региона, а субиндексы — как внешнюю (экзогенную) «температуру» региональных финансов.

Все характеристики финансового климата региона: финансовая масса, давление и температура и др. — представлены на лепестковых диаграммах (см. приложение).

В результате проведенного исследования была разработана и апробирована система показателей, с помощью которых рассчитаны размеры, доходность и расходность бюджетов, охарактеризованы динамика финансового состояния каждого региона и влияние этой динамики на динамику макрорегиона, то есть предложена методика анализа финансов макрорегиона, состояние которых обусловлено природной формой регионального капитала.

Список литературы Факторный подход к характеристике финансового состояния макрорегиона: методика определения

- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Отчет субъектов РФ за 2001 год.

- http://www.minfin.ru/ispsub/2001/reg2001.zip;

- Отчет субъектов РФ за 2002 год -http://www.minfin.ru/ispsub/2002/reg2002.zip;

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ за 2003 год (без ЗАТО) -http://www.minfin.ru/ispsub/2003/2003.zip.

- Иншаков О.В., Аникеева А.А. Инвестиционный климат Южного макрорегиона России. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004.

- Фоломьев А., Ревазов В. Инвестиционный климат регионов России и пути его улучшения//Вопросы экономики. 1999. № 9. С. 59.

- Иншаков О.В., Аникеева А.А. Указ. соч. С. 20-21.