Факторы демографического развития России: опыт исследования панельных данных

Автор: Короленко Александра Владимировна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 5 (103), 2019 года.

Бесплатный доступ

С 2016 года в России начался второй этап депопуляции: уровень смертности вновь превысил уровень рождаемости, естественный прирост сменился убылью населения. Прогнозные оценки свидетельствуют о нарастании данного негативного тренда в ближайшие десятилетия. Отчасти потери населения вследствие естественной убыли компенсируются миграционным приростом, однако иммиграционный ресурс постепенно иссякает, что актуализирует вопрос изучения факторов, обусловливающих современные демографические тенденции, для понимания причин и определения возможностей управления ими. Целью статьи стал анализ комплекса факторов разной природы и направленности их влияния на демографическое развитие России и ее регионов. Автором рассмотрены и обобщены теоретические подходы к выделению факторов рождаемости, смертности и продолжительности жизни, миграции населения. Для реализации цели исследования использован метод регрессионного анализа панельных данных. Информационной базой послужили данные Федеральной службы государственной статистики за период с 2010 по 2017 год по 80 субъектам РФ. Зависимыми переменными выступили суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, коэффициенты интенсивности по прибытию и выбытию. Для каждой был сформирован набор показателей-факторов, из которых посредством корреляционного анализа отбирались наиболее значимые. Затем строились три модели: объединенная регрессия, регрессии с фиксированными эффектами и со случайными эффектами. В ходе их попарного сравнения выбрана наиболее адекватная для анализа модель - во всех случаях регрессия с фиксированными эффектами. Установлено, что на рождаемость на протяжении анализируемого периода существенно влияли уровень жизни населения, объемы финансирования здравоохранения, физкультуры и спорта, а также состояние здоровья младенцев. Наибольший вклад в продолжительность жизни населения вносили факторы заболеваемости по ряду классов и причин, уровня благосостояния, роста цен на товары и услуги, психического здоровья общества и безопасности условий труда. Значимую роль в детерминации миграционных процессов играли факторы уровня жизни населения, развития экономики и инноваций.

Факторы демографического развития, рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность жизни, миграция, панельные данные, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147224571

IDR: 147224571 | УДК: 314.172:330.43 | DOI: 10.15838/ptd.2019.5.103.11

Текст научной статьи Факторы демографического развития России: опыт исследования панельных данных

Второе десятилетие 2000-х гг. в России характеризовалось переломом негативных демографических тенденций. В результате к 2013 году впервые за 20-летний период был зафиксирован естественный прирост населения (24013 человек, или 0,2‰). В последующие два года положительный тренд продолжился: в 2014 году естественный прирост составил 30336 человек, или 0,2‰, в 2015 году - 32038 человек, или 0,3‰. Однако уже в 2016 году была вновь отмечена естественная убыль населения (-2286 человек, или -0,01‰). По данным за 2017 год, величина убыли достигла уже -135,8 тыс. человек, или -0,9‰. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, в ближайшие 10–15 лет естественная убыль населения страны будет нарастать и к 2035 году достигнет значения -541194 человек, или -3,8‰2. Ряд отечественных исследователей-демографов период с 2016 года относят к началу второго этапа депопуляции [1]. При этом основной вклад в масштабы естественной убыли предрекается как снижению рождаемости, так и росту смертности. По прогнозным данным в период с 2017 по 2035 год общий коэффициент рождаемости сократится с 11,5 до 9,6‰, а коэффициент смертности увеличится с 12,4 до 13,4‰. Снижение показателей рождаемости в этот период будет обусловлено в том числе сокращением численности женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) на 3,4 млн человек - с 34905,3 тыс. в 2018 году до 31501,4 тыс. человек в 2035 году. При этом основная убыль численности придется на женское население наиболее активного репродуктивного возраста (20–34 лет) – она снизится на 2,8 млн человек (или на 18%).

Кроме того, в ближайшие десятилетия продолжится тенденция демографического старения населения: согласно среднему варианту прогноза Росстата доля населения старше трудоспособного возраста к 2035 году вырастет с нынешних 24,0 до 29,8%, что окажет ощутимое воздействие на увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население с 412 до 547 пожилых на 1 тыс. трудоспособных граждан, это, в свою очередь, приведет к росту экономического пресса на государственные социальные системы (пенсионное и социальное обеспечение, здравоохранение и др.). На фоне увеличения доли пожилых граждан в России наблюдается снижение численности и удельного веса трудоспособного населения: с 90099 тыс. человек, или 63,3%, в 2005 году до 83224 тыс. человек, или 56,7% в 2017 году. К 2035 году численность населения трудоспособного возраста сократится на 4,5 млн и достигнет 78667 тыс. человек, а его доля в общей численности населения составит 54,5%. Сокращение численности женщин в фертильном возрасте, обусловленное им снижение рож- даемости и изменение возрастного состава населения в сторону постарения академик РАН А.Г. Аганбегян причисляет к основным проявлениям «демографической драмы» в России [2, c. 5].

В последние десятилетия произошли существенные трансформации репродуктивного поведения населения страны: широкое распространение получили практики планирования беременности [3], среднедетные репродуктивные установки (ориентация на рождение 3–4 детей) сменились малодетными (1–2 ребенка) [4], вырос средний возраст деторождения [5]. Одновременно с ними наблюдалось изменение норм матримониального поведения, выражающееся в широком распространении сожительств как формы, альтернативной официальному браку, или как отношений, предваряющих регистрацию партнерского союза, в увеличении возраста вступления в брак. Ориентация населения страны на малодетность, «старение» брачности и материнства будут оказывать заметное влияние на сокращение уровня рождаемости [6].

В условиях суженного режима воспроизводства и депопуляции населения многие исследователи особые надежды возлагают на использование миграции, а именно иммиграции как демографического ресурса для компенсации естественной убыли и обеспечения демографического роста России3.

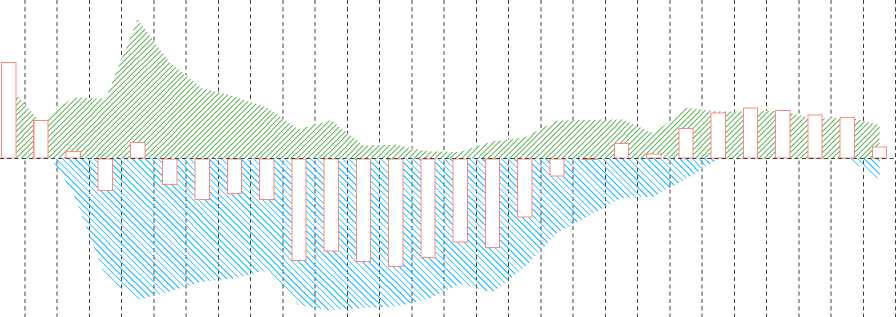

В последние десятилетия иммиграция стала серьезным демографическим ресурсом для страны. В настоящее время рост численности населения России происходит исключительно за счет иммиграции (рис.) . За период с 1993 по 2008 год, когда население неуклонно убывало, иммиграция на 35% компенсировала его естественную убыль. Численность постоянного населения России за эти годы снизилась на 5,8 млн человек, но без учета иммиграции сокращение составило бы 12,5 млн. Всего за период 1990–2017 гг. миграционный прирост населения России составил 7,8 млн человек. Роль иммиграции как основного источника прироста населения России сохранится и в будущем, причем масштабы миграционного притока должны быть достаточно большими. Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более. Поэтому если рассматривать сокращение населения России как вы-

-250000

-500000

-750000

-1000000

□ Естественный прирост/убыль

□ Миграционный прирост/убыль

Общий прирост/убыль

Рис. Компоненты изменения численности населения России в 1990–2017 гг., чел.

Источник: Демография / Федеральная служба государственной статистики.

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography зов, то ответом на него может стать только привлечение мигрантов4.

Для понимания причин и определения возможностей управления демографическими процессами в стране и ее регионах необходимо изучение факторов, обусловливающих вышеобозначенные трансформации. Особое значение должно отводиться определению направленности (прямые или обратные), природы (природные, климатические, экологические, биологические, исторические, политические, экономические, социальные, культурные и т. д.) рассматриваемых детерминант и степени управляемости (управляемые, неуправляемые). Изучение воздействия отдельных факторов или их комплекса на демографическое развитие территорий позволяет находить возможные варианты улучшения параметров демографической ситуации посредством реализации специальных мер государственной политики, что определяет актуальность данного исследования.

Целью статьи стал анализ комплекса факторов разной природы и направленности их влияния на демографическое развитие России и ее регионов. В качестве анализируемого периода были выбраны 2010–2017 годы, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, этот временной интервал следует за мировым экономическим кризисом 2008 года, ставшим серьезным рубежом на пути развития всего мирового сообщества. Во-вторых, к этому моменту в России произошли серьезные демографические изменения, в частности закрылось «окно» демографического дивиденда, наметились такие неблагоприятные тенденции, как сокращение численности трудоспособного населения и репродуктивных контингентов [7].

Теоретические основы исследования

Демографическое развитие территорий определяется динамикой трех основных процессов – рождаемости, смертности и миграции. В зависимости от их масштабов и соотношения совершаются те или иные демографические изменения (численности, состава, размещения населения)5. В свою очередь эти процессы определяются множеством факторов разной природы и направленности.

Как отмечают О.А. Козлова и Е.И. Левина, в научной среде сложилось несколько подходов к исследованию факторов, оказывающих влияние на демографические процессы: экономический, социально-психологический, историко-описательный, эколого-биологический [8, c. 144–148]. Однако вне зависимости от подхода детерминанты демографического развития могут рассматриваться на трех уровнях: макроуровне (глобальном, общемировом), мезоуровне (страновом) и микроуровне (отдельных индивидов, домохозяйств). В качестве ключевого фактора демографического развития территорий на макроуровне выступает процесс исторической смены типов воспроизводства, именуемый демографическим переходом, который, в свою очередь, определяется глубокими социально-экономическими, культурными преобразованиями общества (модернизацией) [9, c. 9]. Кроме того, на демографическое развитие в глобальном выражении существенное воздействие оказывают такие социально-экономические и политические потрясения, как войны, революции и разного рода кризисы. Детерминанты демографического развития на мезоуровне представляют собой комплекс факторов, отражающих политическую, социально-экономическую, экологическую, социокультурную, собственно демографическую и прочую ситуацию на той или иной территории (страны, регионов). Рассмотрение же причин, обусловливающих демографические трансформации на микроуровне, подразумевает анализ характеристик отдельных индивидов (или домохозяйств): их экономического положения, социального статуса (брачно-семейного, образовательного, профессионального и пр.), особенностей поведения (репродуктивного, матримониального, самосохранительного, миграционного), ценностных ориентаций и культурного развития, социальных отношений и т. д.

Среди детерминант, определяющих уровень смертности и продолжительности жизни населения той или иной территории (мезоу- ровень), большинство исследователей выделяют биологические (в т. ч. наследственные), экологические, природно-климатические, социально-психологические, социально-экономические условия, развитие системы здравоохранения и социальную политику (табл. 1).

Таблица 1. Исследуемые факторы смертности и продолжительности жизни населения на мезо- и микроуровне

|

Факторы смертности и продолжительности жизни |

cz 2 т |

^ < CQ с; ш и ra m “ о ° т т d ra лз Q_ T | S о S S |

LQ DQ LQ ± co оз 2 0 DO О s S К 3 ra g CL 5 c 2 3 |

- ± < ^ d < о га га ° “ “ s g о т ¥ >, 3 т kO оз оз ra 3 5 5 |

=± s ^- 5 CQ o i T i -S (U u << I co _Q CO CD S X I g 2 з о О s CD d LD CO c; |

|

Мезоуровень (страна, регион) |

|||||

|

Биологические (наследственность, состояние здоровья) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Экологические (состояние воздуха, воды, почвы) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Природно-климатические (температурный режим) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Социально-экономические условия |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Уровень благосостояния населения |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Жилищные и бытовые условия населения |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Занятость и рынок труда |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Экономическое развитие территорий |

— |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Развитие системы здравоохранения и социальная политика государства |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Социально-психологические (социальное здоровье общества, социальный стресс, преступность) |

- |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Безопасность окружающей среды (безопасность жизнедеятельности, условия жизни и труда) |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

|

Микроуровень (индивид, домохозяйство) |

|||||

|

Поведенческие (образ жизни, самосохранительное поведение) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Социально-экономическое положение |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Уровень доходов |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Жилищные и бытовые условия |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Занятость и профессиональный статус, условия труда |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Уровень образования |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

|

Культурные |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Национальная принадлежность |

— |

— |

— |

— |

+ |

|

– Уровень культурного развития |

+ |

— |

— |

— |

— |

|

Социально-психологические (подверженность стрессу, социальное здоровье) |

+ |

— |

— |

+ |

- |

|

Другие факторы |

— |

— |

— |

+ |

+ |

|

Место проживания / тип местности (сельская, городская) |

— |

— |

— |

+ |

+ |

|

Гендерная принадлежность |

— |

— |

— |

+ |

+ |

|

Брачный статус |

— |

— |

— |

- |

+ |

|

Цветом обозначены доминирующие факторы. Составлено по: Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. С. 41–45; [10–15]. |

|||||

В числе факторов, влияющих на параметры смертности и продолжительности жизни на уровне индивида, чаще всего обозначаются поведенческие факторы образа жизни (само-сохранительное поведение), социально-экономическое положение (доходы, жилищные и бытовые условия, занятость и профессиональный статус, условия труда, уровень образования), культурные (национальная принадлежность, уровень культурного развития) и социально-психологические факторы. Однако ведущая роль в детерминации смертности и продолжительности жизни отводится факторам поведенческой и социально-экономической природы.

В числе факторов рождаемости на мезоуровне в трудах ученых-демографов и социологов чаще всего значатся биологический (наследственный, состояние репродуктивного здоровья), собственно демографический фактор (структурный – состояние половозрастной и брачной структур), социально-экономические условия, развитие социальных институтов (здравоохранения, образования, социальной защиты) и политика государства (табл. 2) . К факторам рождаемости на микроуровне в основном относят демографический (возраст женщины, брачный статус, число рожденных детей), поведенческий (репродуктивное и матримониальное поведение) и культурный факторы, а также факторы социально-экономического положения и места проживания. Ведущую роль в детерминации рождаемости большинство исследователей отводят демографическому поведению и социально-экономическим условиям.

В качестве факторов, влияющих на миграционные процессы на мезоуровне, ученые чаще всего называют экологические, природно-климатические, социально-экономические, военные, политические, демографические, культурные, психологические, а также факторы развития социальной инфраструктуры (табл. 3). К факторам миграции на микроуровне в основном причисляют миграционное поведение, социально-экономическое положение и такие культурные факторы, как религиозная и этническая принадлежность. Решающее значение в опреде- лении миграционного движения населения большинством ученых отводится социально-экономической детерминанте.

Факторы микроуровня чаще всего изучаются посредством выборочных обследований, социологических опросов индивидов и домохозяйств. Поскольку в качестве объекта нашего исследования выступает демографическое развитие Российской Федерации и ее регионов, то в данной работе мы в большей степени сконцентрируемся на факторах мезоуровня.

Методология исследования

Главной сложностью на пути исследователей, изучающих детерминанты демографического развития территорий, выступает проблема оценки их комплексного (интегрального) воздействия, так как процессы рождаемости, смертности и миграции населения имеют сложную, многофакторную обусловленность. Решить этот вопрос помогают статистические и эконометрические методы, в частности метод регрессионного анализа панельных данных. Панельная совокупность данных представляет собой пространственную выборку объектов, прослеживаемую во времени и предоставляющую возможность наблюдения за множеством отдельных объектов. К преимуществам использования панельных данных относят следующие их особенности: снижают зависимость между объясняющими переменными и стандартной ошибки оценок благодаря большому количеству наблюдений; предотвращают проблему смещения агрегированности; учитывают индивидуальную эволюцию характеристик всех объектов выборки во времени; позволяют анализировать вопросы, которые не могут быть адресованы к временным рядам и пространственным данным по отдельности; решают проблему поиска инструментов при оценивании моделей с эндогенными регрессорами; помогают избежать ошибок спецификации в результате невключения в модель существенных переменных [27, c. 271].

Данный метод лег в основу ряда исследований, посвященных детерминации отдельных демографических процессов. Так, например,

Таблица 2. Исследуемые факторы рождаемости населения на мезо- и микроуровне

|

Факторы рождаемости |

X CQ )S ^ CD T 03 X Q_ |

X < d 03 ™ g 1 03 3 S |

’i ^ ^ ^ U ш cd Ш 01 ™ J OJ ° g s X CL S 00 d ra OI s a m < и |

cd to s 5 ^ |

= o О о О- ш |

|

Мезоуровень (страна, регион) |

|||||

|

Биологические (наследственность, состояние здоровья населения) |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

Собственно демографические (структурные) |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

– Половозрастная структура населения |

+ |

+ |

+ |

— |

- |

|

– Брачная структура населения |

+ |

+ |

+ |

— |

- |

|

– Возрастная модель рождаемости |

+ |

+ |

+ |

— |

- |

|

Социально-экономические условия |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

– Уровень доходов и благосостояния |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

– Жилищные условия |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

– Занятость, положение на рынке труда |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

Развитие социальных институтов (здравоохранения, образования, социальной защиты) и политика государства |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

|

Микроуровень (индивид, домохозяйство) |

|||||

|

Демографические |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Возраст женщины |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

– Гендерная принадлежность |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

|

– Брачный статус, состав семьи |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Число рожденных детей |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Поведенческие (репродуктивное и матримониальное поведение, установки) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Социально-экономическое положение |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Уровень доходов |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Жилищные условия |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

– Занятость, профессиональный статус, условия труда |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

– Уровень образования |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Культурные |

+ |

— |

— |

— |

+ |

|

– Национальная принадлежность |

+ |

— |

— |

— |

|

|

– Вероисповедание |

+ |

— |

— |

— |

|

|

Другие факторы |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

|

Место проживания / тип местности (сельская, городская) |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

|

Цветом обозначены доминирующие факторы. Составлено по: [9; 16–22]. |

|||||

Таблица 3. Исследуемые факторы миграции населения на мезо- и микроуровне

ОЭСР) [30], R. Sharma (по 17 развитым странам мира) [31], факторов миграционного движения – A.M. Mayda (по 14 странам ОЭСР) [32]. В работах отечественных исследователей М.М. Кручек, Е.В. Молчановой на панельных данных по регионам России производилась оценка отдельных факторов здоровья и про-

должительности жизни населения [33; 34], а также миграции и стабильности семейнобрачных отношений [35]. Вместе с тем исследования, содержащие анализ детерминант всех трех ключевых демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции), практически не встречаются.

Информационной базой нашего исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики за пе- риод с 2010 по 2017 год по 80 субъектам РФ. Из анализа были исключены Республика Крым, г. Севастополь, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа из-за отсутствия или неполноты статистической информации по ряду показателей. В роли индикаторов (зависимых переменных), отражающих ключевые демографические процессы, выступили следующие: для рождаемости – суммарный коэффициент рож- даемости, для смертности – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, для миграции – коэффициенты интенсивности по прибытию и выбытию.

На первом этапе на основании ранее проведенного теоретического анализа для каждого индикатора формировался набор статистических показателей-факторов разной природы: экологические, природно-климатические, биологические, демографические, социально-экономические, психологические, культурные, политические и т. д. На втором этапе посредством корреляционного анализа и проверки на мультиколлинеарность отбирались наиболее значимые детерми-нанты6 (табл. 4) . На третьем шаге для каждой зависимой переменной производился регрессионный анализ панельных данных, строилось три модели регрессии: объединенная (или сквозная) регрессия, регрессия с фиксированными эффектами, регрессия со случайными эффектами. На четвертом этапе осуществлялось попарное сравнение моделей и выбор наиболее адекватной и качественной из них. По выбранной модели давалась оценка характера влияния факторов на зависимую переменную, полученные результаты подвергались интерпретации. Расчеты и статистическая обработка данных производились в программном пакете STATA.

Остановимся подробнее на последних двух этапах исследования.

Модель сквозной (объединенной) регрессии (pooled model) предписывает одинаковое поведение всем объектам выборки во все моменты времени, она не учитывает индивидуальных различий, из-за чего является самой ограничительной из всех видов. В модели с фиксированными эффектами (fixed effect model) считается, что каждая экономическая единица уникальна и не может рассматриваться как результат случайного выбора из некоторой генеральной совокупности, т. е. учитывается индивидуальная гетерогенность объектов [35, c. 41].

Такая модель наиболее применима при анализе данных по странам, крупным регионам, отраслям промышленности, большим предприятиям. В модели со случайными эффектами (random effect model) предполагается, что индивидуальные отличия носят случайный характер. Ее можно рассматривать как компромисс между объединенной регрессией, налагающей сильное ограничение гомогенности на все коэффициенты уравнения регрессии, и регрессией с фиксированными эффектами, которая позволяет для каждого объекта выборки ввести свою константу и, таким образом, учесть существующую в реальности, но ненаблюдаемую гетерогенность [34, c. 46].

Кроме того, для оценки качества подгонки модели применялись операторы «between» и «within». Первый отражает вектор средних индивидуальных значений у , повторенных Т раз для каждого индивидуума (т. е. независящие от времени различия между объектами), тогда как второй – вектор отклонения индивидуальных наблюдений от своих средних по времени значений (т. е. временные флуктуации индивидуальных наблюдений вокруг среднего по времени значения) [27, c. 283].

С целью выбора наиболее адекватной анализируемым данным модели проводится их попарное сравнение по трем статистическим критериям (табл. 5) :

-

1) модель объединенной регрессии против модели с фиксированными эффектами (тест Вальда на наличие индивидуальных эффектов);

-

2) модель объединенной регрессии против модели со случайными эффектами (тест Бройша-Пагана на наличие случайного индивидуального эффекта);

-

3) модель со случайными эффектами против модели с фиксированными эффектами (тест Хаусмана на выбор наиболее адекватной модели).

По итогам статистических тестов отбиралась и подвергалась анализу наиболее адекватная и качественная модель.

Таблица 4. Показатели, характеризующие факторы демографической ситуации

|

Факторы рождаемости |

Факторы смертности и продолжительности жизни |

Факторы миграции |

|

Демографические факторы |

||

|

– Доля населения в трудоспособном возрасте (%) – Соотношение браков и разводов (число разводов на 1000 браков) – Коэффициент младенческой смертности (умерших до 1 года на 1000 живорожденных) – Коэффициент смертности населения от внешних причин (на 100 тыс. чел. нас.) – Первичная заболеваемость болезнями мочеполовой системы (на 1000 чел. нас.) – Первичная заболеваемость осложнениями беременности, родов и послеродового периода (на 1000 чел. нас.) |

– Заболеваемость болезнями органов дыхания (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость: травмы, отравления и др. последствия внешних причин (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями нервной системы и органов чувств (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость осложнениями беременности, родов и послеродового периода (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями системы кровообращения (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями органов пищеварения (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 1000 чел. нас.) – Заболеваемость болезнями: врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями (на 1000 чел. нас.) |

– Доля населения в трудоспособном возрасте (%) |

|

Экономическое развитие территорий |

||

|

– Индекс промышленного производства (%) |

– Индекс промышленного производства (%) |

– Индекс промышленного производства (%) – Инновационная активность организаций (% организаций, осуществлявших технологические, маркетинговые и организационные инновации) – Объем инновационных товаров, работ, услуг (% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) |

|

Уровень жизни населения |

||

|

– Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (%) – Коэффициент Джини – Индекс потребительских цен на товары и услуги (%) – Введено в действие общей площади жилых домов (кв. м на 1000 чел. нас.) |

– Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (%) – Коэффициент Джини – Индекс потребительских цен на товары и услуги (%) – Введено в действие общей площади жилых домов (кв. м на 1000 чел. нас.) |

– Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (%) – Коэффициент Джини – Индекс потребительских цен на товары и услуги (%) – Введено в действие общей площади жилых домов (кв. м на 1000 чел. нас.) |

|

Социальная инфраструктура (здравоохранение, спорт, образование) и политика государства |

||

|

– Численность врачей всех специальностей (на 10 тыс. чел. нас.) – Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение, физическую культуру и спорт (руб. на душу нас.) |

– Численность врачей всех специальностей (на 10 тыс. чел. нас.) – Число спортивных площадок и полей (на 100 тыс. чел. нас.) |

– Численность врачей всех специальностей (на 10 тыс. чел. нас.) – Число спортивных площадок и полей (на 100 тыс. чел. нас.) – Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (на 10 тыс. чел. нас.) |

|

Факторы рождаемости |

Факторы смертности и продолжительности жизни |

Факторы миграции |

|

Социальное (психологическое) здоровье общества |

||

|

– |

– Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения (на 100 тыс. чел. нас.) – Заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. чел. нас.) |

– Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения (на 100 тыс. чел. нас.) – Заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. чел. нас.) |

|

Безопасность окружающей среды |

||

|

– |

– Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (регионального или межмуниципального значения) (%) – Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (на 1000 работающих) |

– Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (регионального или межмуниципального значения) (%) |

|

Итого: 13 факторов |

Итого: 21 фактор |

Итого: 14 факторов |

|

Источник: составлено автором. |

||

Основные результаты

Проведенные статистические оценки адекватности построенных моделей позволили заключить, что регрессионные модели с фиксированными эффектами в случае всех зависимых переменных отражают наиболее значимые и обоснованные варианты моделирования, объясняющие детерминацию рождаемости, продолжительности жизни и миграционного движения населения (см. табл. 5).

Перейдем к результатам моделирования.

В модели с фиксированными эффектами для суммарного коэффициента рождаемости временные различия проявляются сильнее, чем межрегиональные (коэффициент детерминации R-squared: within = 0,6677, что существенно превышает показатель R-squared: between = 0,0073 и R-squared: overall = 0,0543). Как отмечают исследователи, данный факт свидетельствует в пользу необходимости учета индивидуальных эффектов и против модели сквозного оценивания [33; 36, c. 6]. Значение коэффициента детерминации регрессионной модели для суммарного коэффициента рождаемости говорит о том, что построенная модель на 67% объясняет зависимость СКР от представленного набора факторов. Анализ уравнения регрессии и p-критерия7 позволяет сделать вывод о статистически значимом положительном влиянии на рождаемость коэффициента младенческой смертности, смертности населения от внешних причин, индекса потребительских цен на товары и услуги, подушевых бюджетных расходов на здравоохранение, спорт и физкультуру на протяжении рассматриваемого периода (табл. 6). В то же время отмечается значимая обратная связь ОПЖ с долей трудоспособных граждан и удельным весом населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

Прямую связь младенческой смертности с рождаемостью можно объяснить действием компенсационного механизма. Отечественный статистик и демограф С.А. Новосельский отмечал, что факт смерти ребенка и прекращения лактации заметно повышает возможность нового зачатия, а потеря ребенка психологически стимулирует женщину к ее возмещению новым рождением [37]. Значимое влияние на СКР фактора бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) и государственных расходов на здравоохранение подтверждает большую роль экономического фактора в детерминации рождаемости. Сложнее поддается интерпретации существование прямой взаимосвязи рождаемости с коэффициентом смертности от внешних причин и индексом потребительских цен, а также

Таблица 5. Результаты проверки адекватности моделей

|

Критерии адекватности |

Модели по факторам рождаемости |

Модели по факторам смертности и ОПЖ |

Модели по факторам миграции |

|

|

интенсивности прибытия |

интенсивности выбытия |

|||

|

Тест Вальда: проверка гипотезы о равенстве нулю всех индивидуальных эффектов |

F test that all u_i=0: F(79, 533) = 77.19; Prob > F = 0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мскв |

F test that all u_i=0: F(79, 513) = 47.93 Prob > F = 0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мскв |

F test that all u_i=0: F(79,509)=17.51 Prob > F=0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мскв |

F test that all u_i=0: F(79,509)=19.32 Prob > F=0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мскв |

|

Тест Бройша-Пагана: проверка наличия случайного индивидуального эффекта |

chibar2=1089.17 Prob > chibar2 = 0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мсэ лучше описывает данные, чем Мскв |

chibar2=987.97 Prob > chibar2 = 0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мсэ лучше описывает данные, чем Мскв |

chibar2=592.77 Prob > chibar2 = 0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мсэ лучше описывает данные, чем Мскв |

chibar2=415.57 Prob > chibar2 = 0.0000 p-уровень<0,01 ↓ Мсэ лучше описывает данные, чем Мскв |

|

Тест Хаусмана: позволяет сделать выбор между М ФЭ и М СЭ моделями |

chi2=108.67 Prob > chi2 = 0.0000 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мсэ |

chi2=83.61 Prob > chi2 = 0.0000 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мсэ |

chi2=88.56 Prob > chi2 = 0.0000 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мсэ |

chi2=158.64 Prob > chi2 = 0.0000 ↓ Мфэ лучше описывает данные, чем Мсэ |

Модели: М СКВ – сквозная (объединенная) регрессия, М ФЭ – регрессионная модель с фиксированными эффектами, М СЭ -регрессионная модель со случайными эффектами.

Источник: расчеты автора.

Таблица 6. Регрессия с фиксированными эффектами для логарифма СКР и ее факторов*

|

Фактор |

Coef. |

Std. Err. |

t |

P>|t| |

95% Conf. Interval |

|

|

Доля населения в трудоспособном возрасте |

-2,069 |

0,115 |

-17,930 |

0,000 |

-2,296 |

-1,843 |

|

Соотношение браков и разводов |

0,023 |

0,012 |

1,950 |

0,052 |

0,000 |

0,047 |

|

Коэффициент младенческой смертности |

0,034 |

0,010 |

3,410 |

0,001 |

0,014 |

0,053 |

|

Коэффициент смертности населения от внешних причин |

0,132 |

0,021 |

6,270 |

0,000 |

0,091 |

0,174 |

|

Первичная заболеваемость болезнями мочеполовой системы |

-0,018 |

0,015 |

-1,250 |

0,213 |

-0,047 |

0,010 |

|

Первичная заболеваемость осложнениями беременности, родов и послеродового периода |

0,017 |

0,008 |

2,220 |

0,027 |

0,002 |

0,033 |

|

Индекс промышленного производства |

-0,003 |

0,024 |

-0,130 |

0,899 |

-0,050 |

0,044 |

|

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |

-0,121 |

0,018 |

-6,790 |

0,000 |

-0,156 |

-0,086 |

|

Коэффициент Джини |

0,129 |

0,084 |

1,540 |

0,125 |

-0,036 |

0,294 |

|

Индекс потребительских цен на товары и услуги |

0,290 |

0,061 |

4,760 |

0,000 |

0,170 |

0,410 |

|

Введено в действие общей площади жилых домов |

-0,007 |

0,008 |

-0,890 |

0,374 |

-0,022 |

0,008 |

|

Численность врачей всех специальностей |

-0,061 |

0,035 |

-1,740 |

0,083 |

-0,130 |

0,008 |

|

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение, физическую культуру и спорт |

0,057 |

0,006 |

10,140 |

0,000 |

0,046 |

0,068 |

|

Константа (_cons) |

6,954 |

0,535 |

13,010 |

0,000 |

5,904 |

8,005 |

|

sigma_u |

0,172 |

|||||

|

sigma_e |

0,037 |

|||||

|

rho |

0,956 (fraction of variance due to u_i) |

|||||

|

* Переход к логарифму позволяет уменьшить асимметрию распределения эконометрической величины. F(13,533) = 82,40; Prob > F = 0,0000; R-sq: within = 0,6677, between = 0,0073, overall = 0,0543; corr(u_i, Xb) = -0,3572 F test that all u_i=0: F(79, 533) = 77,19 Prob > F = 0,0000 |

||||||

Таблица 7. Регрессия с фиксированными эффектами для логарифма ОПЖ и ее факторов*

|

Фактор |

Coef. |

Std. Err. |

t |

P>|t| |

95% Conf. Interval |

|

|

Заболеваемость болезнями органов дыхания |

-0,030 |

0,008 |

-3,940 |

0,000 |

-0,015 |

-0,044 |

|

Заболеваемость: травмы, отравления и др. последствия внешних причин |

-0,003 |

0,005 |

-0,610 |

0,539 |

-0,013 |

0,007 |

|

Заболеваемость болезнями нервной системы и органов чувств |

-0,013 |

0,006 |

-2,220 |

0,027 |

-0,024 |

-0,001 |

|

Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки |

-0,009 |

0,003 |

-2,930 |

0,004 |

-0,014 |

-0,003 |

|

Заболеваемость осложнениями беременности, родов и послеродового периода |

-0,006 |

0,002 |

-3,880 |

0,000 |

-0,010 |

-0,003 |

|

Заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ |

0,001 |

0,002 |

0,530 |

0,598 |

-0,003 |

0,006 |

|

Заболеваемость болезнями системы кровообращения |

0,005 |

0,003 |

2,000 |

0,046 |

0,000 |

0,011 |

|

Заболеваемость болезнями органов пищеварения |

0,003 |

0,003 |

1,150 |

0,252 |

-0,002 |

0,008 |

|

Заболеваемость болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани |

-0,018 |

0,004 |

-4,370 |

0,000 |

-0,026 |

-0,010 |

|

Заболеваемость болезнями: врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями |

0,003 |

0,002 |

1,570 |

0,117 |

-0,001 |

0,006 |

|

Индекс промышленного производства |

-0,010 |

0,006 |

-1,780 |

0,076 |

-0,022 |

0,001 |

|

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |

-0,017 |

0,004 |

-3,890 |

0,000 |

-0,025 |

-0,008 |

|

Коэффициент Джини |

-0,108 |

0,020 |

-5,390 |

0,000 |

-0,147 |

-0,069 |

|

Индекс потребительских цен на товары и услуги |

-0,118 |

0,014 |

-8,530 |

0,000 |

-0,145 |

-0,091 |

|

Введено в действие общей площади жилых домов |

0,012 |

0,002 |

6,260 |

0,000 |

0,008 |

0,016 |

|

Численность врачей всех специальностей |

0,008 |

0,009 |

0,970 |

0,334 |

-0,009 |

0,025 |

|

Число спортивных площадок и полей |

0,012 |

0,005 |

2,390 |

0,017 |

0,002 |

0,021 |

|

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения |

-0,011 |

0,003 |

-3,990 |

0,000 |

-0,016 |

-0,005 |

|

Заболеваемость наркоманией |

-0,001 |

0,001 |

-0,570 |

0,571 |

-0,003 |

0,001 |

|

Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (регионального или межмуниципального значения) |

0,000 |

0,002 |

-0,120 |

0,908 |

-0,003 |

0,003 |

|

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом |

-0,020 |

0,002 |

-9,800 |

0,000 |

-0,024 |

-0,016 |

|

Константа (_cons) |

4,694 |

0,099 |

47,240 |

0,000 |

4,499 |

4,890 |

|

sigma_u |

0,032 |

|||||

|

sigma_e |

0,009 |

|||||

|

rho |

0,929 (fraction of variance due to u_i) |

|||||

|

* Переход к логарифму позволяет уменьшить асимметрию распределения эконометрической величины. F(21, 513) = 91.98; Prob > F = 0,0000; R-sq: within = 0,7902, between = 0,2327, overall = 0,3189; corr(u_i, Xb) = -0,0246 F test that all u_i=0: F(79, 513) = 47,93 Prob > F = 0,0000 |

||||||

Таблица 8. Регрессия с фиксированными эффектами для логарифма коэффициента интенсивности по прибытию и его факторов

|

Фактор |

Coef. |

Std. Err. |

t |

P>|t| |

95% Conf. Interval |

|

|

Доля населения в трудоспособном возрасте |

-6,517 |

0,647 |

-10,070 |

0,000 |

-7,788 |

-5,245 |

|

Индекс промышленного производства |

-0,339 |

0,123 |

-2,770 |

0,006 |

-0,580 |

-0,098 |

|

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |

-0,487 |

0,090 |

-5,380 |

0,000 |

-0,665 |

-0,309 |

|

Коэффициент Джини |

1,865 |

0,433 |

4,310 |

0,000 |

1,016 |

2,715 |

|

Индекс потребительских цен на товары и услуги |

-0,793 |

0,274 |

-2,890 |

0,004 |

-1,331 |

-0,254 |

|

Введено в действие общей площади жилых домов |

0,117 |

0,041 |

2,830 |

0,005 |

0,036 |

0,198 |

|

Численность врачей всех специальностей |

0,111 |

0,180 |

0,620 |

0,536 |

-0,242 |

0,464 |

|

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения |

-0,065 |

0,056 |

-1,170 |

0,242 |

-0,175 |

0,044 |

|

Заболеваемость наркоманией |

-0,035 |

0,023 |

-1,550 |

0,122 |

-0,080 |

0,009 |

|

Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (регионального или межмуниципального значения) |

0,031 |

0,033 |

0,950 |

0,342 |

-0,033 |

0,095 |

|

Число спортивных площадок и полей |

0,249 |

0,103 |

2,420 |

0,016 |

0,047 |

0,451 |

|

Инновационная активность организаций |

0,093 |

0,030 |

3,140 |

0,002 |

0,035 |

0,151 |

|

Объем инновационных товаров, работ, услуг |

-0,005 |

0,010 |

-0,490 |

0,624 |

-0,024 |

0,014 |

|

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры |

0,029 |

0,088 |

0,330 |

0,739 |

-0,144 |

0,202 |

|

Константа (_cons) |

38,230 |

2,747 |

13,920 |

0,000 |

32,833 |

43,626 |

|

sigma_u |

0,504 |

|||||

|

sigma_e |

0,176 |

|||||

|

rho |

0,891 (fraction of variance due to u_i) |

|||||

|

* Переход к логарифму позволяет уменьшить асимметрию распределения эконометрической величины. F(14, 509) = 69.84; Prob > F = 0,0000; R-sq: within = 0.6576, between = 0.0549, overall = 0.0627; corr(u_i, Xb) = -0.6572 F test that all u_i=0: F(79, 509) = 17.51 Prob > F = 0.0000 |

||||||

Таблица 9. Регрессия с фиксированными эффектами для логарифма коэффициента интенсивности выбытия и его факторов

|

Фактор |

Coef. |

Std. Err. |

t |

P>|t| |

95% Conf. Interval |

|

|

Доля населения в трудоспособном возрасте |

-5,777 |

0,593 |

-9,740 |

0,000 |

-6,942 |

-4,611 |

|

Индекс промышленного производства |

-0,329 |

0,112 |

-2,930 |

0,004 |

-0,550 |

-0,109 |

|

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |

-0,662 |

0,083 |

-7,980 |

0,000 |

-0,825 |

-0,499 |

|

Коэффициент Джини |

1,064 |

0,397 |

2,680 |

0,008 |

0,284 |

1,843 |

|

Индекс потребительских цен на товары и услуги |

-0,836 |

0,251 |

-3,330 |

0,001 |

-1,330 |

-0,343 |

|

Введено в действие общей площади жилых домов |

0,126 |

0,038 |

3,310 |

0,001 |

0,051 |

0,200 |

|

Численность врачей всех специальностей |

-0,087 |

0,165 |

-0,530 |

0,597 |

-0,411 |

0,236 |

|

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения |

-0,034 |

0,051 |

-0,660 |

0,508 |

-0,135 |

0,067 |

|

Заболеваемость наркоманией |

-0,031 |

0,021 |

-1,510 |

0,132 |

-0,072 |

0,009 |

|

Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (регионального или межмуниципального значения) |

0,067 |

0,030 |

2,250 |

0,025 |

0,009 |

0,126 |

|

Число спортивных площадок и полей |

0,215 |

0,094 |

2,280 |

0,023 |

0,029 |

0,400 |

|

Инновационная активность организаций |

0,110 |

0,027 |

4,040 |

0,000 |

0,056 |

0,163 |

|

Объем инновационных товаров, работ, услуг |

0,000 |

0,009 |

0,050 |

0,961 |

-0,017 |

0,018 |

|

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры |

-0,008 |

0,081 |

-0,100 |

0,916 |

-0,167 |

0,150 |

|

Константа (_cons) |

35,787 |

2,519 |

14,210 |

0,000 |

30,839 |

40,736 |

|

sigma_u |

0,562 |

|||||

|

sigma_e |

0,161 |

|||||

|

rho |

0,924 (fraction of variance due to u_i) |

|||||

|

* Переход к логарифму позволяет уменьшить асимметрию распределения эконометрической величины. F(14, 509) = 80.54; Prob > F = 0,0000; R-sq: within = 0.6890, between = 0.1940, overall = 0.0055; corr(u_i, Xb) = -0.7340 F test that all u_i=0: F(79, 509) = 19.32 Prob > F = 0.0000 |

||||||

Список литературы Факторы демографического развития России: опыт исследования панельных данных

- Демографическое развитие России в XXI веке: достигнутые результаты и предстоящие трудности: науч. докл. / под ред. В.В. Локосова, Л.Л. Рыбаковского. М.: Экон-Информ, 2017. 76 с.

- Аганбегян А.Г. Демографическая драма на пути перспективного развития России // Народонаселение. 2017. № 3. С. 4-23.

- Денисов Б.П., Сакевич В.И. Применение контрацепции в России (по материалам выборочного обследования) // Доказательная медицина и клиническая эпидемиология. 2009. № 2. С. 32-37.

- Тындик А.О. Репродуктивные установки населения в современной России // SPERO. 2012. № 16. C. 95-112.

- Ипатова А.А., Тындик А.О. Репродуктивный возраст: 30-летний рубеж в предпочтениях и биографиях // Мир России. 2015. № 4. С. 123-148.

- Захаров С.В. Какой будет рождаемость в России? // Демоскоп Weekly. 2012. 23 января - 5 февраля. № 495-496. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0495/tema01.php (дата обращения 25.03.2019).

- Васин С.А. Прощание с демографическим дивидендом // Демоскоп Weekly. 2008. 21 января - 3 февраля. № 317-318. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php (дата обращения 25.03.2019).

- Козлова О.А., Левина Е.И. Роль социально-экономических факторов в формировании демографических процессов: эволюция теоретических концепций // Журн. экон. теории. 2019. Т. 16. № 1. С. 144-153.

- Демографическая модернизация России, 1900-2000 / под ред. А.Г. Вишневского. М.: Новое изд-во, 2006. 608 с.

- Римашевская Н.М., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В. Факторы, влияющие на здоровье населения России // Народонаселение. 2011. № 1. С. 38-49.

- Общественное здоровье и здравоохранение / Б.Б. Прохоров [и др.]; отв. ред. Б.Б. Прохоров. М.: МАКС Пресс, 2007. 292 с.

- Шабунова А.А., Калашников К.Н., Калачикова О.Н. Общественное здоровье и здравоохранение территорий. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 284 с.

- Шабунова А.А. Общественное и индивидуальное здоровье в современной России: состояние и динамика: автореф. дис.. д-ра экон. наук. М., 2011. 43 с.

- Неравенство и смертность в России / под ред. В. Школьникова, Е. Андреева, Т. Малевой. М.: Сигналь, 2000. 107 с.

- Рост продолжительности жизни в России 2000-х годов / В. Школьников [и др.] // Демографическое обозрение. 2014. Т. 1. № 2. URL: https://ojs-test.hse.ru/index.php/demreview/article/view/1815 (дата обращения 25.03.2019).

- Архангельский В.Н. Факторы рождаемости. М.: ТЕИС, 2006. 399 с.

- Калачикова О.Н., Шабунова А.А. Репродуктивное поведение как фактор воспроизводства населения: тенденции и перспективы: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 172 с.

- Синявская О.В., Тындик А.О., Головляницина Е.Б. В каких семьях рождаются дети? Факторы репродуктивного поведения в России // Семья в центре социально-демографической политики? Сб. аналит. ст.; отв. ред. О.В. Синявская. М.: НИСП, 2009. С. 19-46.

- Синявская О.В., Тындик А.О. Рождаемость в современной России: от планов к действиям? // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе / под науч. ред. С.В. Захарова, Т.М. Малевой, О.В. Синявской. М.: НИСП, 2009. С. 9-44.

- Демографические вызовы России. Часть вторая - рождаемость и смертность / А. Вишневский [и др.] // Демоскоп Weekly. 2017. 4-17 декабря. № 751-752. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0751/tema02.php (дата обращения 25.03.2019).

- Захаров С.В., Сакевич В.И. Особенности планирования семьи и рождаемость в России: контрацептивная революция - свершившийся факт? // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. По материалам одного исследования: сб. аналит. ст. Вып. 1. / науч. ред. Т.М. Малева, О.В. Синявская. М.: НИСП, 2007. С. 127-170.

- Рощина Я.М., Бойков А.В. Факторы фертильности в современной России. М.: EERC, 2005. 64 с.

- Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М.: Наука, 1975. 231 с.

- Миграция сельского населения: цели, задачи и методы регулирования / под ред. Т.И. Заславской. Новосибирск: Изд-во ИЭиОПП СО СССР, 1969. 127 с.

- Рыбаковский Л.Л. Факторы и причины миграции населения, механизм их взаимосвязи // Народонаселение. 2017. № 2. С. 51-61.

- Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тенденции. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2001. 542 с.

- Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных // Экон. журн. ВШЭ. 2006. № 2. С. 267-316.

- D’Addio A.C., D’Ercole M.M. Policies, Institutions and Fertility Rates: A Panel Data Analysis for OECD Countries. OECD Economic Studies, 2005, vol. 2, no. 41, pp. 7-45.

- Hondroyiannis, G. Fertility Determinants and Economic Uncertainty: An Assessment Using European Panel Data. Journal of Family and Economic Issues, 2010, vol. 31, iss. 1, pp. 33-50. org/10.1007/ s10834-009-9178-3

- DOI: 10.1007/s10834-009-9178-3

- Torre R., Myrskylä M. Income inequality and population health: a panel data analysis on 21 developed countries. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research, 2011. 34 p.

- Sharma R. Health and economic growth: Evidence from dynamic panel data of 143 years. PLoS ONE, 2018, vol. 13, no. 10. Available at: (accessed 08.04.2019).

- DOI: 10.1371/journal.pone.0204940

- Mayda A.M. International migration: a panel data analysis of the determinants of bilateral flows. Journal of Population Economics, 2010, vol. 23, iss. 4, pp. 1249-1274. org/

- DOI: 10.1007/s00148-009-0251-x

- Молчанова Е.В., Кручек М.М. Математические методы оценки факторов, влияющих на состояние здоровья населения в регионах России (панельный анализ) // Социальные аспекты здоровья населения. 2013. № 5 (33). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/513/30 (дата обращения 08.04.2019).

- Кручек М.М., Молчанова Е.В. Исследование медико-демографических процессов в регионах России методом регрессионного анализа по панельным данным // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 18 (297). С. 41-50.

- Буркин М.М., Молчанова Е.В., Кручек М.М. Интегральная оценка влияния социально-экономических и экологических факторов на региональные демографические процессы // Экология человека. 2016. № 6. С. 39-46.

- Россошанский А.И. Моделирование влияния социально-экономических факторов на качество жизни населения регионов России // Вопросы территориального развития. 2018. № 4 (44). URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/2766. 10.15838/ tdi.2018.4.44.6

- DOI: 10.15838/tdi.2018.4.44.6

- Новосельский С.А. О тесноте связи между рождаемостью и детской смертностью // Вестн. статистики. 1925. Книга XXI. Апрель - июнь. С. 1-21. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0737/nauka04.php (дата обращения 15.04.2019).

- Зубаревич Н.Г., Сафронов С.В. Территориальное неравенство доходов населения России и других крупных постсоветских стран // Региональные исследования. 2014. № 4 (46). С. 100-110.