Факторы формирования ориентировочно-исследовательского поведения человека

Автор: Мулик Александр Борисович, Кочубеева Екатерина Николаевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Медико-биологические аспекты адаптации и социализации человека

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14974128

IDR: 14974128

Текст статьи Факторы формирования ориентировочно-исследовательского поведения человека

Как известно, любое поведение, направленное на удовлетворение потребностей, обладает ярко выраженной индивидуальностью 1, базирующейся на генетически детерминированных свойствах организма, что позволяет предположить наличие взаимосвязей между уровнем общей неспецифической реактивностью организма (УОНРО) и индивидуально формируемыми поведенческими реакциями. При этом УОНРО – генетически обусловленный критерий, отражающий степень общей чувствительности организма к различным экзогенным воздействиям, показателем которого является порог болевой чувствительности 2.

Важная роль в системной организации поведения принадлежит ориентировочноисследовательской реакции. Именно данная реакция способствует настройке анализаторов на наиболее точное восприятие действующего раздражителя, анализ и оценку его значимости для организации адекватного, целенаправленного приспособления 3.

Исследования Е.Н. Соколова (1958) позволили выделить в ориентировочно-исследовательской реакции ее начальную часть – ориентировочный рефлекс как неспецифическую настройку анализаторов под воздействием вновь появившегося раздражителя и более сложное исследовательское поведение, направленное на детальное ознакомление с объектом, объединяющее систему условных ориентировочных реакций 4. Основное функциональное назначение ориентировочного рефлекса состоит в повышении чувствительности анализаторов для наилучшего восприятия воздействующих раздражителей и определения их значения для организма.

С целью изучения проявления ориентировочного рефлекса в зависимости от индивидуального УОНРО были предприняты соответствующие исследования с использованием биомоделей.

Методики изучения поведения человека достаточно сложны и неоднозначны. В связи с этим на первом этапе работы в качестве объектов исследования использовались лабораторные животные – 33 белые крысы, подобранные с учетом УОНРО и поровну распределенные в три группы. Первая группа состояла из особей с высоким УОНРО, вторая – из крыс со средним УОНРО и третья – из животных с низким УОНРО. Поведение крыс каждой из опытных групп оценивалось по стандартному тесту «открытое поле», при учете горизонтальной и вертикальной активности, а также заглядываний в отверстия.

В результате экспериментов была установлена определенная зависимость проявления поведенческих реакций от УОНРО. Животные первой группы отличались самыми высокими значениями исследуемых показателей, а особи третьей группы – самыми низкими (см. табл. 1).

Таблица 1 Особенности проявления некоторых поведенческих реакций у белых крыс в тесте «открытое поле» в зависимости от УОНРО

|

УОНРО |

Показатели (М ± m) |

||

|

Горизонтальная активность |

Вертикальная активность |

Заглядывания в отверстия |

|

|

Высокий |

62,5 ± 3,69 |

16,1 ± 1,26 |

11,2 ± 1,80 |

|

Средний |

61,7 ± 3,86 |

12,8 ± 1,43 |

9,8 ± 1,53 |

|

Низкий |

55,0 ± 4,43 |

9,2 ± 1,44 |

5,8 ± 0,68 |

Статистический анализ полученных данных выявил достоверность отличий величин показателей вертикальной активности (р < 0,002) и заглядываний в отверстия (р < 0,02) между крайними группами подопытных животных. Вероятность отличий величин показателя горизонтальной активности между животными первой и третьей групп была недостоверной (Р = 79 %).

С точки зрения практической оценки ориентировочно-исследовательской реакции необходимо отметить, что ее нельзя изучать «вообще», оторванной от предыдущего опыта животного, от ранее сформировавшихся и зафиксированных в памяти доминант. Наиболее информативным показателем силы возбуждения ориентировочно-исследовательской реакции является ЭЭГ-реакция активации, генерализованная по всей коре большого мозга в виде десинхронизации электрической активности, возникающей под влиянием возбуждения ретикулярной формации ствола мозга. Кроме этого, к числу характерных свойств ориентировочно-исследовательской реакции относится ее угасание при многократном повторении стимула 5.

В качестве показателя десинхронизации ЭЭГ исследовали динамику амплитуды альфа-активности при фото- и фоностимуляциях.

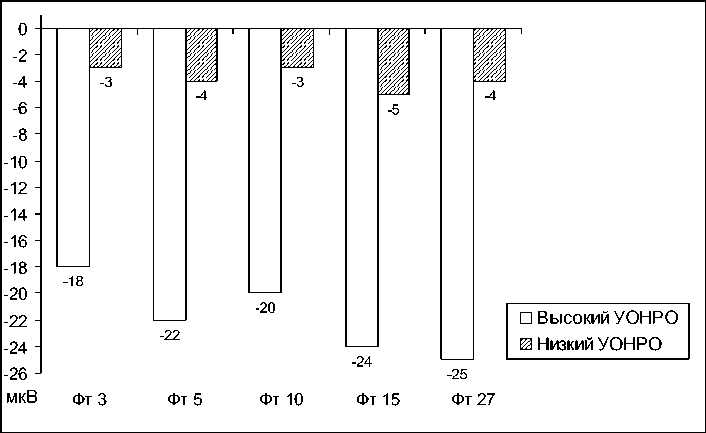

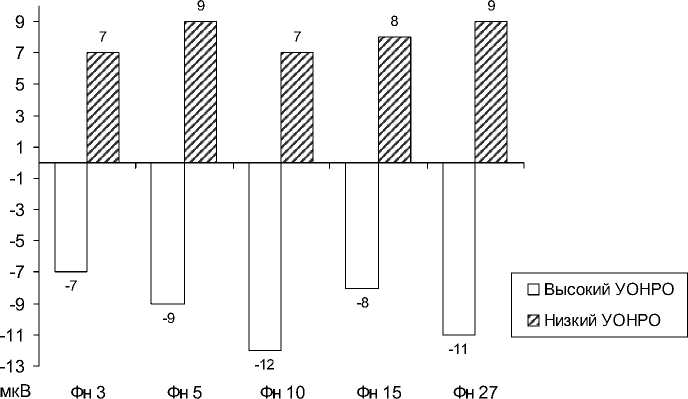

Для наблюдения были отобраны 28 человек 18–30-летнего возраста, поровну рас- пределенные в две группы с учетом УОН-РО. В первую группу вошли индивиды с высоким –средним УОНРО, а во вторую – со средним –низким УОНРО, при соотношении полов 1 : 1 в каждой группе. Запись ЭЭГ осуществляли в стандартном режиме. В качестве показателя биоэлектрической активности мозга использовали ЭЭГ-про-явления амплитуды альфа-ритма в состоянии спокойного бодрствования, а также при фото- и фоностимуляции. Выраженность изменений амплитуд альфа-активности в зависимости от УОНРО при фото-и фоностимуляции представлена на рисунках 1 и 2. При этом среднеарифметические фоновые значения амплитуды альфа-ритма у индивидов с высоким УОНРО составляли 69 мкВ, а у лиц с низким УОНРО – 49 мкВ, что характеризуется тенденцией к достоверному различию их величин между группами наблюдения (Р = 90 %).

Достоверное изменение (снижение) анализируемого показателя выявлено только в группе с высоким УОНРО по всем режимам фотостимуляции относительно фона (69,8 ± 3,54 мкВ). Средняя арифметическая и соответствующий разброс по сумме всех вариантов фотостимуляции составили 49,2 ± 4,37 мкВ, что выводит достоверность различий с фоновой величины на р < 0,01.

Рис. 1. Выраженность изменений амплитуд альфа-активности у индивидов с различным УОНРО при фотостимуляции

Рис. 2. Выраженность изменений амплитуд альфа-активности у индивидов с различным УОНРО при фоностимуляции

При фоностимуляции суммарное снижение амплитуды альфа-активности относительно фона у индивидов с высоким УОНРО достигло 61,1 ± 2,32 мкВ, что соответствует достоверности различий с фоновой величиной (р < 0,05).

Анализируя полученные результаты, необходимо констатировать, что ориентировочно-исследовательский компонент более выражен уин-дивидов с высоким УОНРО и менее выражен – у индивидов с низким УОНРО, что предполагает целесообразность дальнейшего поиска взаимосвязей исследуемого показателя (УОНРО) с компонентами сложных форм поведения человека.

Список литературы Факторы формирования ориентировочно-исследовательского поведения человека

- Локтионов С.В. Психофизиологические основы индивидуально-типологических особенностей человека: автореф. дис.... канд. мед. наук/ВолГУ. Волгоград, 2002. 43 с.

- Мулик А.Б. Уровень общей неспецифической реактивности организма (разработка, оценка, практическое применение). Волгоград, 2001. 144 с.

- Психофизиология: учебник для студ. вузов/под ред. Ю.И. Александрова. СПб.: Питер, 2001. 496 с. (Учебник нового века).

- Соколов Е.Н. Восприятие и условный рефлекс. М., 1958. 332 с.

- Мулик А.Б., Гуров Д.Ю.,Постнова М.В. Индивидуальные особенности проявления двигательной активности у лабораторных животных//Двигательная активность -путь к формированию здорового образа жизни: Материалы межвузовской науч.-практ. конф. Волгоград, 1997.

- Жирмунская Е.А. В поисках объяснения феноменов ЭЭГ. М.: НПФ Биола, 1995. 117 с.