Факторы формирования отношения принимающего сообщества к иноэтничным мигрантам в Еврейской автономной области

Автор: Кутовая С.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Экономика. Социология. Демография

Статья в выпуске: 4 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе прикладного социологического исследования выявлены отношения местного населения к этномигрантам и факторы, имеющие значение при формировании этнических стереотипов. Показано, что основными факторами, влияющими на формирование негативных стереотипов среди населения, являются средства массовой информации, а также различие культур, традиций, жизненных укладов. Выявленные негативные межэтнические отношения являются преимущественно эмоциональным фоном и не переходят в ксенофобию.

Социальное взаимодействие, мигрант, этнокультурное взаимодействие, социальная адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14328989

IDR: 14328989 | УДК: 314.04(571.621)

Текст научной статьи Факторы формирования отношения принимающего сообщества к иноэтничным мигрантам в Еврейской автономной области

Вторая половина XX в. характеризуется глубокими изменениями, произошедшими в российском обществе, в том числе и в этносоциальной структуре, что определяет исследовательский интерес к изучению межэтнической интеграции и консолидации, качественных изменений в этнических сообществах, факторов, влияющих на взаимодействие этносов друг с другом. Современная этносоциальная структура населения российского Дальнего Востока представлена взаимодействием различных народностей и культур. В Дальневосточном регионе проживают русские, украинцы, белорусы, якуты, корейцы, китайцы, татары, немцы, евреи, азербайджанцы, коренные народы Приамурья, Крайнего Севера и представители других национальностей. Поэтому для Дальнего Востока, как и в целом для Российской Федерации, крупнейшей многонациональной страны мира, важнейшей целью является формирование у своих граждан уважительного отношения к людям различной национальной принадлежности и культуре разных этносов.

В связи с этим целью данной статьи является выявление отношения местного населения к этномигрантам и факторов, имеющих значение при формировании этнических стереотипов, которые в дальнейшем определяют степень адаптационных ресурсов мигрантов в принимающем сообществе.

Основными источниками в исследовании проблем взаимодействия принимающего сообщества и этномигрантов, в области социокультурной адаптации и интеграции, аккультурации являются работы Б. Андерсона, П. Бурдье, М. Вебера,

Э. Дюркгейма, Т. Лукмана и др. [2, 7, 8, 13, 19]. В отечественной науке исследования в данном контексте были отражены в работах В.В. Амелина, С.А. Арутюнова, М. Аствацатуровой, И.А. Бадаляна, В. Воронкова, М.Н. Губогло, Л.М. Дробиже-вой, Н.М. Лебедевой, В.С. Малахова, А.Г. Осипова, В.Д. Попкова, С.Н. Мищук и др. [1, 3–5, 9, 11, 12, 18, 20–23].

Методологическую основу социологического исследования социальных практик взаимодействия местного населения и этномигрантов, толерантности – интолерантности, мигрантофобии представляют труды этносоциологов С.А. Арутюнова, И.М. Бадыштовой, Г. Гарфинкеля, Л.М. Дробижевой, Ж.А. Зайончковской, В.А. Тишкова, В.А. Ядова, В.Н. Ярской и др. [2, 6, 10, 12, 14, 24–27].

Для выявления отношения местного сообщества к этническим мигрантам лабораторией региональных социально-гуманитарных исследований в рамках Программы фундаментальных исследований ДВО РАН проводится прикладное социологическое исследование «Проблемы этнокультурного взаимодействия принимающего общества и иноэтничных мигрантов в Дальневосточном регионе России», 2015–2017 гг. На данном этапе представлены промежуточные данные, полученные при опросе населения Еврейской автономной области в 2015 году (n=456). Тип выборки – квотная, случайная при отборе респондентов, репрезентирующая население по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта, в котором проживает респондент.

Для того чтобы соблюсти реально существующие пропорции в структуре населения (соотношение мужчин и женщин, молодых и пожилых, городских жителей и жителей сел), на первом этапе в каждом районе были выделены типичные по людности городские и сельские населенные пункты, в которых выбирались квоты по полу и возрасту. На втором этапе происходил отбор собственно респондентов методом случайной маршрутной выборки: интервьюер опрашивал респондентов в квартирах и домах, отбираемых в соответствии с определенной инструкцией – маршрутом. В качестве метода сбора информации выступал анкетный опрос. Анкета состояла из 4 блоков, направленных на изучение социально-демографической, социально-экономической, социально-культурной и социально-психологической составляющих. На этапе обработки данных было отбраковано 18 анкет.

По демографическим показателям респонденты распределились следующим образом:

-

- городское население – всего опрошено 57% от общей выборки. Выделены возрастные когорты: 1) 18–24 лет – 16% от выборки горожан, среди них мужчин 48,9% и женщин 51,1%; 2) 25– 34 лет – 22% (м – 46,8%, ж – 53,2%); 3) 35–44 лет – 18% (м – 45,3%, ж – 54,7%); 4) 45–54 лет – 17% (м – 44%, ж – 56%); 5) 55–64 лет – 16% (м – 39,5%, ж – 60,5%); 6) от 65 и старше – 11% (м – 35,3%, ж – 64,7%);

-

- доля сельского населения – 43% от общего числа опрошенных. Процент распределения по половозрастным когортам среди жителей сельских населенных пунктов: 1) 18–24 лет – 16% от выборки, среди них мужчин 68,6% и женщин 31,4%; 2) 25–34 лет – 21% (м – 54,2%, ж – 45,8%); 3) 35–44 лет – 17% (м – 48,6%, ж – 51,4%); 4) 45– 54 лет – 17% (м – 48,6%, ж – 51,4%); 5) 55–64 лет – 14% (м – 46,8%, ж – 52,2%); 6) от 65 и старше – 10% (м – 34,7%, ж – 65,3%).

Сопоставление частотных распределений выборочной совокупности с материалами официальной статистики существенных отклонений не выявило.

Анализ эмпирических данных показал, что на общероссийском социальном фоне в Еврейской автономной области крупных конфликтных ситуаций на национальной почве практически не случается, за исключением мелких разногласий бытового характера. Более половины (57%) жителей области знают или слышали о случаях межэтнических конфликтов на Дальнем Востоке России, 83% испытывают чувство гордости за свою национальную принадлежность, 78% уважительно от- носятся к обычаям и традициям других народов. Население достаточно спокойно относится к тому, чтобы жить в многонациональном окружении, общаться с представителями разных национальностей и даже заключать межнациональные браки. Так, среди опрошенных относятся к межнациональным бракам как к обычному явлению 82%, считают это нежелательным только 5%. Однако отношение к межэтническому браку в целом лучше, чем при проектировании межэтнического брака собственных детей (более чем у 60% негативное отношение). Современные процессы брачности между различными этническими представителями характеризуются их сокращением (по отношению к 80-м гг. XX в.) и в настоящее время составляют 7%. Преобладают среди вступающих в межэтнический брак специалисты со средним специальным (37%) и высшим (28%) образованием. Выявлена однородность социально-профессионального статуса супругов. Основными критериями выступили профессия и характер деятельности.

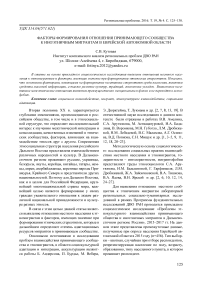

Наиболее положительное отношение у местных жителей к представителям славянских национальностей: русским (91%), белорусам (44%), украинцам (41%) (рис. 1).

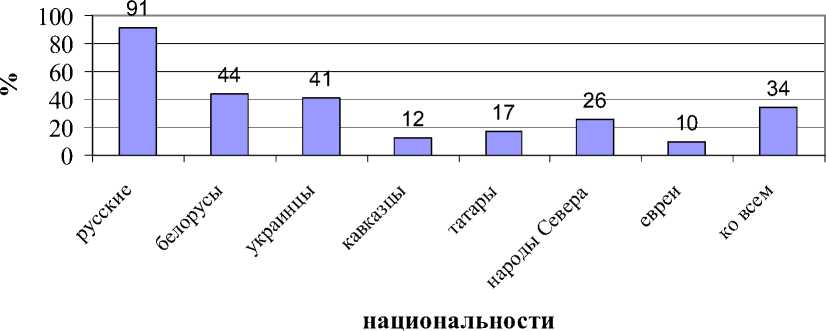

Наблюдается дифференцированное отношение к различным национальностям. Довольно часто негативное восприятие к человеку обусловлено его национальностью (рис. 2).

Отрицательное отношение чаще проявляется к китайцам (80%), азербайджанцам (44%), почти равное к таджикам (26%) и выходцам с Кавказа (25%). В большей степени это навязанное стереотипное отношение к данным национально-этническим группам, сформированное в отсутствии непосредственного взаимодействия с их представителями.

Респондентам были предложены несколько утверждений, касающихся отношения местного населения к этномиграционным процессам в целом (табл. 1).

Большинство говорят о необходимости государственного контроля над миграционными процессами и их ограничении на Дальнем Востоке России. В пределах 1/3 части опрошенных отметили, что этномигранты необходимы как дешевая рабочая сила и при этом способствуют усилению конкуренции на рынке труда.

Анализ индикаторов субъективного мнения местных жителей в отношении к этномигрантам выявил, что в целом общество терпимо к ним относится и принимает как обычных граждан, которых необходимо адаптировать к новым социаль-

Рис. 1. Дифференциация местного населения по его позитивному отношению к этническим мигрантам (множественные ответы)

Fig. 1. Differentiation of the local population for its positive attitude towards ethnic migrants (multiple answers)

но-культурным условиям (табл. 2). Первый фактор формируется среди населе-

Выявлены факторы, имеющие значение при формировании отрицательных паттернов поведения среди принимающего населения:

-

- поведение этнических мигрантов в принимающем сообществе (61%);

-

- принадлежность мигранта к этнонацио-нальной группе (54%);

-

- социально-политическая ситуация в стране (29%);

-

- социально-демографическая ситуация в регионе (17%).

ния чаще всего через средства массовой информации, освещающие криминальные сводки и различные конфликтные ситуации с участием этнических мигрантов (продажа и провоз наркотиков, ограбления, изнасилования, бытовые и политические убийства и др.). Второй связан с различием культур, традиций, жизненных укладов. Незнание языка и обычаев принимающей стороны вызывает трудности во взаимодействии с обществом приезжающих этнических меньшинств.

национальность

Рис. 2. Дифференциация местного населения по негативному отношению к этническим мигрантам (множественные ответы)

Fig. 2. Differentiation of the local population for its negative attitude to migrants (multiple answers)

Таблица 1

Отношение местного населения российского Дальнего Востока к этномиграционным процессам в целом (множественные ответы)

Attitude of the local population in the Russian Far East to ethno-migration processes in the whole (multiple answers)

Table 1

|

Утверждение |

% |

|

Миграция положительно влияет на развитие дальневосточных территорий |

23 |

|

Миграционные процессы на Дальнем Востоке России требуют государственного контроля |

74 |

|

Миграция способствует конкуренции на рынке труда |

34 |

|

Миграция негативно воздействует на формирование общества |

12 |

|

Миграция не столь важное социальное явление и не стоит ее ограничивать |

1 |

|

Миграция способствует ущемлению прав и возможностей коренных жителей |

17 |

|

Необходимо ограничение миграционных потоков на Дальний Восток России |

56 |

|

Миграция необходима, так как способствует обновлению нации |

10 |

|

Миграция способствует возникновению межнациональных конфликтов |

44 |

|

Миграционные процессы способствуют укреплению общества |

17 |

|

Миграция необходима, так как это «дешевая рабочая сила» |

29 |

Чаще всего этнические мигранты интегрируются с диаспорами, которые помогают адаптироваться в новых социально-культурных условиях. Дополнительным фактором влияния на настороженное отношение жителей региона к некоторым национальным диаспорам является закрытость отдельных этнических групп и взаимодействие преимущественно внутри них. Социально-политическая ситуация в стране отражает отношение к этническим группам в условиях национальных конфликтов в республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия и пр. Социально-демографический аспект связан с участившимися браками между местными девушками и этническими мигрантами.

Большинство населения области всё же понимает, что в современных социально-экономических условиях без участия на рынке труда этнических меньшинств многие хозяйственные сферы просто перестанут эффективно функционировать по причине дефицита трудоспособного населе-

Таблица 2

Отношение местного сообщества к этническим мигрантам (множественные ответы, %)

Attitude of the local community towards ethnic migrants (multiple answers, %)

Table 2

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы.

Большинством населения среди факторов, влияющих на формирование положительных стереотипов, выделены:

-

- возможность социально-культурного взаимодействия (заключение межнациональных браков, изучение национальных традиций, праздников и кухни, и пр.);

-

- заполнение этническими мигрантами трудовых ниш, в которых местные жители не хотят участвовать ввиду низкого уровня оплаты за достаточно трудоемкий труд.

Среди основных факторов, влияющих на формирование негативных стереотипов, можно отметить:

-

- существенное влияние на уровень напряженности в этнокультурном взаимодействии оказывает наполнение информационного потока федеральных и региональных средств массовой информации;

-

- поведение этномигрантов в принимающей среде;

-

- социально-политическая ситуация в стране;

-

- закрытость многих диаспор от местного населения.

Выявленные негативные межэтнические отношения являются преимущественно эмоциональным фоном и не переходят в ксенофобию.

Социальное пространство Еврейской автономной области является полиэтничным и этнокультурные взаимодействия вносят признаки по-ликультурного релятивизма и толерантности.

Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний Восток» на 2015–2017 гг. № 15-I-9-003 «Проблемы этнокультурного взаимодействия принимающего общества и иноэтничных мигрантов в Дальневосточном регионе России».

Список литературы Факторы формирования отношения принимающего сообщества к иноэтничным мигрантам в Еврейской автономной области

- Амелин В.В. Конфликты через призму местных сообществ: научно-публицистические очерки. Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2010. 170 с

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма = Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2001. 288 с

- Арутюнов С.А. Этничность -объективная реальность//Этнографическое обозрение. 1995. № 5. С. 2-16

- Аствацатурова М.А. Местное самоуправление и интересы этнокультурных групп//Этнос и власть: местное самоуправление и этнические конфликты. Ч. II/под науч. ред. С.И. Замогильного. Саратов: Изд-во Поволжской акад. гос. службы, 1999. 158 с

- Бадалян И.А. Этнос как культурное сообщество и его динамика: Проблема концептуальной альтернативы//Известия Уральского государственного университета. 2000. № 16, вып. 9. С. 89-97

- Бадыштова И.М. Отношение местного населения к мигрантам (на примере Приволжского федерального округа)//Социологические исследования. 2003. № 3. С. 38-46

- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. 576 с

- Вебер М. Отношения этнической общности//Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7, № 2. С. 8-21

- Воронков В. Как устранить национальную нетерпимость?: /беседовала Е. Пудовкина//PR-диалог. 2002. № 2. С. 16-18

- Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 335 с

- Губогло М.Н. Идентификация идентичности: этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003. 764 с

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: пер. с фр. М.: Наука, 1991. 575 с

- Зайончовская Ж. Миграционная ситуация в современной России//Человек и труд. 2005. № 6. С. 31-37

- Кутовая С.В. Миграционные настроения населения в Еврейской автономной области//Социологические исследования. 2014. № 6 (362). С. 134-136

- Кутовая С.В. Общественные группы и их взаимосвязи в социальном пространстве современной Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2012. Т. 15, № 2. С. 60-61

- Набиулина А.В. Основные подходы и методология изучения межэтнических отношений//Ученые записки Казанского университета. 2009. Т. 151, № 5-1. С. 15-21

- Лебедева Н.М. Социальная психология аккультурации этнических групп: дис.... д-ра псих. наук. М.: РАГС при Президенте РФ, 1997. 310 с

- Луман Н. Дифференциация. М.: Логос, 2006. 320 с

- Малахов В.С. Проблемы изучения национализма и этничности в конструктивистской парадигме: (на примере российского обществоведения последних десяти лет)//Политическая наука. 2002. № 4. 121-137

- Мищук С.Н. Факторы межэтнического взаимодействия на Дальнем Востоке России//Региональные проблемы. Т. 19, № 1. С. 36-46

- Осипов А.Г. Национально-культурная автономия. Идеи, решения, институты. СПб.: Центр независимых социолог. исслед., 2004. 504 с

- Попков В.Д. Феномен этнических диаспор. М.: Ин-т социологии РАН, 2003. 340 с

- Социология: энцикл./сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Кн. Дом, 2003. 1312 с

- Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии М.: Наука, 2003. 544 с

- Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности//Психология самосознания: хрестоматия. Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2000. С. 589-601

- Ярская В.Н. Этнологический дискурс конфликта//Этнос и власть: местное самоуправление и этнические конфликты. Ч. I. Саратов: Изд-во Поволжской акад. гос. службы, 1999. 158 с