Факторы формирования природно-хозяйственного пространства микролокальной группы (тихвинские карелы)

Автор: Фишман Ольга Михайловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.

Бесплатный доступ

Карелы, мигранты, природно-хозяйственная среда, факторы формирования, граница, концепты, xvii-xx века

Короткий адрес: https://sciup.org/14749834

IDR: 14749834

Текст статьи Факторы формирования природно-хозяйственного пространства микролокальной группы (тихвинские карелы)

Тихвинскими карелами в научной литературе принято называть тех карел, которые переселились в Тихвинский край Новгородчины после подписания Столбовского мира 1617 года со Швецией. Первая миграционная волна относится к 1630-м годам, когда карелы фиксируются на землях Тихвинского монастыря, вторая, согласно документам, отмечает их поселение на погосте Озерево в верхнем течении реки Чагоды 1656 годом. Современная историческая память отличает их как старо- и новопоселенцев.

На основании корпуса документальных, историко-археологических и собранных нами полевых данных (включая топографическо-натурные исследования) на территории расселения тихвинских карел-мигрантов было предпринято выявление объективных и субъективных факторов, способствовавших организации ими на новом месте поселения (Тихвинский край – Тихвинский уезд Новгородской губернии – современный Бокситогорский район Ленинградской области) структуры собственного жизненного пространства и установлению целостной системы его границ.

Базовыми для постановки многоаспектной проблемы культурного освоения переселенцами новой природной среды, анализа характера связей, которые существовали и существует между потребностями этнолокального коллектива в создании и функционировании среды обитания, являются три положения: 1) каждой этнической культуре присущ индивидуальный способ видеть и познавать природу (О. Шпенглер) [22]; 2) ведущим признаком карельской культуры являются ее «природоподражательность» (термин В. П. Орфинского) и природоукорененность, основанные на лесной зонально-климатической ориентированности; 3) «корельские выходцы» обладали гибкой системой жизнеобеспечения лесо-таежного типа с высоким уровнем адаптации к окружающей среде. В настоящей статье акцент будет сделан на факторах и способах создания природно-хозяйственных границ микро-этнолокальной группы на основании современного дискурса границы как феномена общественной жизни.

Согласно отрывочным сведениям, опубликованным в отдельных листах Новгородских писцовых книг (НПК) за 1564 год, о «волости в Езе-рево (Озерево. – О. Ф. ) на реке Чядогоще», здесь находились восемь одно- и трехдворных деревень: «В поместье за Олексаем за Григорьевым сыном Ефимчева», а позже за его сыном Ширяем и «ширяевыми детьми». Названия некоторых из них существуют в современной топонимике юго-восточной части бывшего Георгиевского прихода в Озерево (Онисимово, Корзово, Горка, Городец, Мельница Еванцево). В неопубликованной части писцовых книг Бежецкой пятины К. А. Неволин приводит сведения о том, что в 1581–1583 годах в Егорьевском (Георгиевском) погосте «за старыми и новыми помещики в поместьях и порожжих землях и монастырской земли» значились 10 селений живущих и 126 пустошей [13; 1–4]. Погост Озерево был основан на месте средневекового селища, вокруг которого сосредоточен массив археологических памятников бассейна р. Чагоды (пять сопок, курган, курганно-жальничные захоронения), которые называются «порицкими / порецкими курганами» и связываются в легендах со временем польско-литовской войны. Водным путем через р. Соминку и сухопутным – через Суглицкий погост Озерево связывалось с Тихвинской и Ус-тюженской дорогами, соединявшими Приладо-жье и Верхневолжье. Ряд косвенных свидетельств говорит о том, что карельское заселение шло через Озеревский погост, хотя не менее древняя водная дорога пролегала через систему волоков между слабозаселенным верховьем Ча-годы и р. Воложбой (бассейн р. Сясь)1.

Оперируя собственным набором компонентов, организующих структуру жизненного пространства, на новом месте поселения карелы создали и свою систему границ. Современные исследования границы как феномена общественной жизни основаны на двух интерпретациях границы: территориальной и социально-культурной.

Территориальная интерпретация подразумевает принципиальную возможность выразить границу символически на местности. Это политические, административные, владельческие, региональные, этнические и этнографические границы. Но последние три имеют и явное социально-культурное выражение, что подразумевает «принципиальную возможность для человека выделить, ограничить себя в социуме с помощью определенных культурных символов того или иного типа общности». Однако и здесь все не так однозначно, так как не каждая групповая граница, которую может поддерживать человек, имеет социально-культурный характер [8]. Так, границами этнолокальной группы тихвинских карел являются и природные факторы: реки, болота, озера, возвышенности, леса, приобретшие символический характер в ходе процесса заселения и в силу устойчивости этнической самоидентификации.

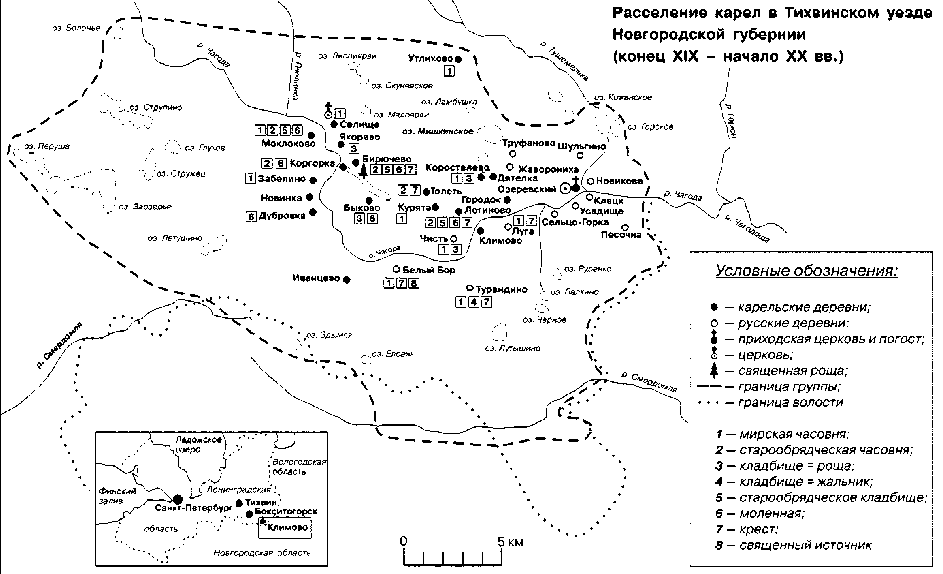

Конфигурация зоны карельских поселений представляет собой вытянутый на 20 км в широтном направлении восток – северо-запад узкий клин освоенной поймы вдоль обоих берегов Чагоды. 17 деревень компактно расположены тремя группами на расстоянии от 1 до 5 км друг от друга. С севера, запада и юга их ограничивают обширные лесные и болотные пространства протяженностью до 15 км и более; к юго-востоку и востоку от карельских деревень находятся русские поселения. В силу такой особенности географии расселения этнические границы группы приближены к каждой из деревень. С течением времени они менялись: расположение на востоке волости административного и приходского центров, компактного массива русских деревень предопределяло сокращение прежней карельской территории именно в этой ее части [2; 1–5 об], [3; 32 об], [5; 43–47].

На востоке естественной и хозяйственной границей были озера Руденко, Палкино, Черное, Лутышино и Горское; последнее принадлежало жителям русской деревни Горское (Мартынова Гора). Здесь же, вокруг погоста Озеревский (Егорьевский погост в Озерево), располагался основной массив русских деревень. Карельскими в XIX веке были Городок, Дятелка и Коростыле-во. Дятелское озеро находилось в совместном владении карел и русских деревни Труфаново.

На юге граница карельских владений проходила отчасти по левому берегу реки Чагода, так как на противоположном берегу были расположены русские деревни – Турандино, Белый Бор и др. К юго-западу в болотной малонаселенной зоне хозяйственные угодья простирались и на правый берег Чагоды до деревень Маренно / Марённо и Жилой Бор, включая озера Еловик (Jelovikka), Здымля (Diml’ä), Лутошино, Заозерье (Zaozer’ejärvi), Клоны, Перуша (см. рис.).

Расселение карел в Тихвинском уезде Новгородской губернии (конец XIX – начало XX века)

В первой трети ХХ века здесь, как нам представляется, на местах позднесредневековых русских деревень XVI века2 [10], [12; 102], были обустроены карельские хутора: Jovanča – Иван-цево (ср.: Мельница Еванцева по документам XVI века), Косогоры, Цапля.

К северу от карельских деревень простиралась полоса болот и лесов, маркированных карельскими географическими терминами и, соответственно, лесными и промысловыми угодьями – Madojärvi; Ahvenlammi; Lippujärvi; Мишкин-ское (Большое) и Коженское озера. Самая северная карельская деревня, удаленная от основного массива по Чагоде, – Утликово.

Северо-западная граница группы, складывавшаяся в первые десятилетия после переселения в XVII веке как зона исключительно природно-хозяйственного внедрения и освоения, со временем, во всяком случае в XIX веке, приобрела черты этноконфессиональной границы со своими центрами «стягивания» разноконфессиональных святынь. Эта граница группы не совпадала с административной – волостной – и доходила до урочищ Буян и Опоки, озер Быково, Болонье и Струпино – Струмино , где каждая семья, промышлявшая рыбой, имела свой участок, называвшийся по имени / прозвищу хозяина - Крымской лахта (от фамилии Крымский), Смоло лахта (от прозвища Смоло), Попиленкова пристань (от фамилии Попиленков) и т. д. В 1920-е годы – время хуторского землеустроения – были основаны хутора Шагай , Топтыгин , Спирка (по фамилии / прозвищу владельца), Струпино, Опоки. Именно здесь преобладает карельская микротопонимия.

В настоящее время существуют три микро-локальных круга карельских деревень. Первый – на востоке карельского локуса, сами жители называют его Русь / Рузь: «нас и за карел не считали» (деревни Коростелево, Дятелка, Утликово, Городок, Бережок, Курята, отчасти Логиново).

Второй, прямо противоположный круг деревень называется Глухая Корела , что синонимично понятию «настоящая Корела». Число деревень, относимых к ней, меняется в зависимости от того, жители какой деревни называют их Глухой Корелой и какой смысл они вкладывают при этом в само понятие. Самый простой определитель – географический: удаленная группа карельских деревень вверх по Чагоде, включающая в себя как старо-, так и новопоселенческие – Моклаково, Забелино, Новинка, Дубровка, Селище. Другие информаторы, памятуя об истории заселения, включают в этот ряд старокарельские деревни Бирючово и Коргорку.

Третий - промежуточный между Глухой Ко-релой и Русью - круг образуют старопоселенческие деревни Толсть, Курята, Логиново; две последние некоторыми современными людьми считаются Русью, так как число местных старожилов в них весьма ощутимо сократилось в последние десятилетия. Жители Глухой Корелы называют их те края, и многие пожилые женщины крайне редко здесь бывали.

Современная оценка степени сохранения «карельского», на которой основывается отличие деревень, свидетельствует о важности этнической идентификации для тихвинских карел. Каждый из этих микролокусов имел свои брачные круги, собственные культовые и сакральные центры.

Сложению каждого из трех выделяемых карелами микролокальных кругов во многом способствовала географическая удаленность отдельных групп деревень друг от друга, история заселения (старо- и новопоселенцы), различная степень экономической зависимости (помещичьи, государственные крестьяне), существовавшая в XIX веке система поземельных общин, зачастую объединявшая карельские и русские деревни.

Двумя основными факторами для создания поселения были наличие пригодных пашенных, сенокосных и пастбищных земель, которые, как правило, соответствовали угодьям позднесредневековых поселений, и освященность этих мест реальными и легендарными свидетельствами. Принцип хозяйственно-сакральной преемственности универсального свойства отчетливо просматривался в карельской поселенческой системе: деревни первой волны переселения были построены на месте или рядом со средневековыми жальничными захоронениями (Моклаково, Коргорка, Логиново) [10; 23–24]. Тот же принцип использовался и в XIX–ХХ веках при создании деревень (Коростелево, Дятелка) и при переселении на хутора (Йованча, Солмов, Косогоры и др.). В народной памяти отчетливо сохранились названия деревень, которые были здесь до «Литвы» или во «времена Литвы» (предков), а ныне сохранились как сельскохозяйственная топонимика: «ранние люди» жили в Лубенихе, Мартыново, Горке, Присое, Жарово, Поделье, «на этих полянах находили, когда пахали, жернова для размола, куски жженого железа» [4; 37]. С Литвой связаны и названия пашен, пожен, курганов, сопок, кладбищ = жальников. Собранные данные говорят, что информация о местной топонимической системе включает мотивационную рефлексию относительно причин происхождения названий.

Русские названия деревень бытуют в фонетически адаптированном виде. Ранее было установлено, что часть из них – старые топонимы, унаследованные переселенцами от русского населения, остальные, хотя и обозначают поздние, образованные на новых местах карельские поселения, также русского происхождения [23; 76].

Исходя из установленной зависимости между микротопонимией и потребностями небольшого численно и территориально ограниченного коллектива [11; 110], были проанализированы природно-хозяйственные топонимы и особенности их локализации в околодеревенском и хозяй- ственном локусах, что позволило установить устойчивость весьма архаичной системы освоения природного пространства, свидетельствующей о специфической лесной составляющей ментальности и образа жизни тихвинских карел. Это карельские топонимы, отражающие особенности местного лесного и водного ландшафта, сохранение части топонимической модели, связанной с подсечной системой земледелия при явно преобладающей русской географической терминологии.

Согласно местным преданиям, вторая волна переселенцев конца XVII века вынуждена была двинуться в северо-западном направлении по верхнему течению Чагоды, и здесь естественной преградой для дальнейшего освоения стали непригодные для земледелия болота и глухая тайга . Именно в этой зоне фиксируется основной, а в ряде позиций и преобладающий над славянской пласт карельской микротопонимики.

Оценка переселенцами физико-географических условий новой родины как близких Карелии способствовала использованию карельской лексики для обозначения нового пространства. О сохранности понятия ‘бор’ (kangaš) – хвойный (преимущественно сосновый) лес, расположенный на высоком сухом месте, – свидетельствует то, что эта лексема употребляется для наименования окрестных лесных массивов3 [17]. Таким образом, выделяются хвойные леса около деревень – dubro’van kangaš (дубровский бор), moklokovan kangaš (моклаковский) и т. п., в то время как лиственные леса названы по преобладающей породе деревьев: koivikko – ‘березняк’, gano vičča от gano – имя собственное / прозвище + vičča – ‘лозняк’, haavikko – ‘осинник’, l’epikkö – ‘ольшаник’, raajikko – ‘ивняк’ и т. п.

Основа местной гидрографической номенклатуры в зоне карельского расселения – безусловно русская [16; 226–227]. Бассейн р. Чагоды (Čuagoda) с левыми притоками – р. Тушемель-кой (Tušemel’ka), р. Пчелинкой (Čel’inka, Čel’inän’e), р. Веткой (Vietka); правыми притоками – р. Корзовкой (Korzovka) с впадающими в нее Белым ручьем (Valgioja – пер. с русского), а также Забелинским ручьем (Zabil’nänoja); лесная речка Линёнка (на картах конца XIX века – Ленинка) и протока Узменка, соединяющая так называемые Горские озера. Наряду с этим в западной части карельского ареала имеются карельские топонимы с основой на -oja: Lapšioja – ‘детский ручей’, Muštaoja – ‘черный ручей’ (может быть, это калькированный перевод с русского), Viluoja – ‘холодный ручей’, Ihonoja от iho – ‘лицо’, huoba oja / ručča. Изредка используется слово jovut – ‘речка’.

«Анализ гидронимов показывает, что названия ручьев, ламб, озер и болот у тихвинских карел имеют, как правило, прибалтийско-финский облик» [9; 78]. Этот вывод эстонского ученого Я. Ыйспуу можно принять с серьезной территориально-ограничительной поправкой: в окрест- ностях Селищ (где эстонскими лингвистами был собран материал и большая часть топонимов В. Д. Рягоева) и в соседних деревнях западного ареала расселения карел, так как в целом «лингвистический ландшафт» носит явно славянский характер.

В номинации озер также преобладают русские географические термины, калькированные в карельском языке по типу Bircovanjärvi – Би-рючовское озеро; известны 16 подобных топонимов, и только несколько названий глухих лесных и болотных озер к северу от Глухой Корелы имеют карельское происхождение с детерминантами -järvi и -lambi. Это Šuojärvi – ‘болотное озеро’, Madojärvi – ‘змеиное озеро’, Raidajärvi – ‘ивовое озеро’, Ahvenlambi – ‘окуневое озеро’, Löttölambi – ‘лягушачье озеро’, Püörükkälammut – ‘кругленькое озеро’. Карельский гидроним Lammijärvi (в русском варианте «Ламбушка») зафиксирован на волостной карте XIX века. Отметим, что термин не встречается в русских говорах Новгородчины, в отличие от Русского Севера, где он был заимствован из прибалтийско-финских языков, как установлено исследователями, в конце XIV века.

В карельских диалектах лексема lampi, lambi означает «небольшое лесное, обычно непроточное озеро. <…> …В вепсcком языке указанный термин отсутствует» [11; 52].

Типично карельской гидронимной топоосно-вой является и -lahti – ‘залив’, ей обозначены два промысловых участка на оз. Струпино: smolo lahta (от smolo – прозвище) и krimskoi lahta (от krimskoi – прозвище, перешедшее в фамилию). Другой устойчивый карельский детерминант šuo – ‘болото’: Alašuo – ‘нижнее болото’, Korbišuo – ‘дремучее, глухое болото’, Ruozmišuo – ‘ржавое / рудное болото’, Kuortanšuo – ‘сметанное болото’.

Итак, тихвинские карелы сохранили основной пласт собственных гидрографических топо-основ, таких как -jogi, -oja, -järvi, -lambi, -lahta и -šuo, позволивших создать локальную микрото-понимическую систему, не просто отражающую особенности местного «водного» ландшафта, но придающую ему карельские, стало быть, узнаваемые черты. Вбирание в собственную культуру и переосмысление новых географических реалий прослеживается на превращении лексемы -jogi в географический термин. Так называют только Чагоду, которая приобрела тем самым символическое значение «Реки», давшей начало новой жизни и ставшей основой мироустройства переселенцев.

Для называния возвышенных мест, расположенных рядом с деревнями, карелы Тихвинщи-ны используют ныне русский термин «гора»; как правило, так именуют места молодежных игр и гуляний. Жители деревни Логиново ставили качели на Пасху на ‘змеиной горе’ (Madogora), а забелинская молодежь – на ‘боровой горе’ (Kangahangora), так как она находилась в лесу, здесь же жгли масленичные костры. Известны и такие орографические топонимы, как Janis’gora – ‘заячья гора’, Limmukongora – ‘костениковая гора’ [6; 43–44]. Сухие возвышенные участки в лесах и на болотах назывались šuari – острова: Šuošuariи / Zimn’ikanšuo – ‘болотный остров’, Madošuari – ‘змеиный остров’, Hirvišuari – ‘лосиный остров’, расположенные в одноименных урочищах4.

Сохранение, по мнению карел, прежнего типа хозяйствования актуализировало архаичную часть топонимической модели, связанной с подсечной системой земледелия. Известны следующие топоосновы и лексемы: huhta, huuhtu, razi, niemi; -aho, -nurmi, -peldo. Сопоставим значения приведенных лексем в диалектах Карелии, Тихвинского и Тверского краев5 [16; 209, 228–230].

Лексема ‘aho’ в собственно карельском и ливвиковском диалектах – ‘бывшая подсека, пожога, то есть заброшенный, оставшийся незасеянным на протяжении нескольких лет, заросший травой и смешанным лесом участок земли; поле, поляна; сосняк; низина, поросшая хвойным лесом и мхом; безлесное или поросшее редким лесом неплодородное место» [11; 20]. У тихвинских карел употребительнее понимание этой лексемы как «поляна, открытое место в лесу, пустошь»: Vuočinaho – пустошь в лесу около деревни Селище, Korgieaho – ‘высокая’ пустошь в окрестностях оз. Липнево, Šuuriaho – ‘большая’ пустошь в 3–4 км от деревни Селище и др. Вместе с тем использование в составе конкретных топонимов свидетельствует об их первоначальном осмыслении как «подсека», «пожог», что совпадает с известным в Карелии: Koivikkoaho – ‘березовое поле’, Haavikkoaho – ‘осиновое поле’, Kivikkoaho – ‘каменистое поле’. Подтверждает это и место расположения топонимов с основой -aho вдали от деревень, в отличие от полей (peldo), находящихся рядом с деревнями.

О частичной утрате значений говорит переход двух лексем в топонимы. Одна из них Huhta: «скот гоняли в Хухта – поляночка такая» [1; 18 об]. Huuhta, huuhtu, huuht в диалектах Карелии и финском языке обозначает подсеку в хвойном лесу, в отличие от лексемы kaški, kaski – подсека в лиственном лесу6 [11; 31, 37].

Второй термин, ставший топонимом, – razi («часть пашни у деревни Бирючово, вырубка»). Лексема razi известна в карельских диалектах и вепсском языке, где понимается как «подсека, оставшаяся неспаленной, лес с большим количеством вырубленных или упавших деревьев». Для сравнения укажем, что в говорах тверских карел razi – это «густое мелколесье, мелкий густой лес с обилием валежника».

Топооснова -nurmi – «луг, покос, залежь», как и -aho, очень продуктивна в образовании микротопонимов в карельском языке, в том числе и у тихвинских карел. В названии лугов отражены местные природные реалии: mättähikku nurmi (от mättähikku – ‘кочкарник’) – ‘место, покрытое коч- ками’; čilahikko nurmi (čilahikko – ‘крапивник’); valgiešavinurmi (valgiešavi – луг ‘белая глина’), märgä nurmi – ‘сырой луг’. ‘Nurmi’ в значении ‘залежная земля’ является эквивалентным русскому лядина; в их числе – Z’imn’ikka nurmi и D’emšinää nurmi около Бирючово и Коргорки, Bajärin nurmi – ‘боярская залежь’, Oncifor’ovaa karpan nurmi. Те из них, которые находились далеко в лесу, назывались «лесными» (mečča nurmet), в отличие от ближних = домашних покосов (kodi nurmet) на заливных лугах около озер, р. Чагоды и ее притоков. В подобном разделении очевидно влияние конкретной локальной системы землепользования, когда собственные крестьянские наделы, в отличие от помещичьих, зачастую находились в отдалении от деревень на 1–10 и даже 15 км. Кроме того, таким «словесным» образом маркировалось домашнее = свое и лесное. В соответствии с этим только поля рядом с деревнями назывались peldo: Časoonapeldo – ‘часовенное поле’ у Бирючово, Vietkapeldo – поле на р. Ветке, Uz’minapeldo – между Коргоркой и Би-рючово в урочище Узмень, Ogorodopeldo – ‘огородное поле’, Kivikkopeldo – ‘каменистое поле’. Многие поля назывались по именам владельцев: Mikkipeldo – ‘Никитино поле’, Stöpo – ‘Степаново поле’, Arhipanpeldo – ‘Архипово поле’ [6; 44].

Сенокосные и пастбищные угодья зачастую совпадали и, если они находились в пойменных зонах рек, озер или в лесных логах, для их обозначения использовали топооснову -niemi – «мыс, участок земли, глубоко вдающийся в лес или окруженный водой» [11; 63], или русский термин лог (loga): Zabiln’anniemi - ‘забелинский лог’, Šuväloga – ‘глубокий лог’. В ряде случаев отмечен переход лексемы -niemi в самостоятельный топоним (niemi у деревень Толсть и Коргорки).

Наряду с уже упомянутыми русскими географическими терминами, обозначающими сельскохозяйственную деятельность ( лог , лядина ), тихвинские карелы использовали такие, как полянка , пустошь (puista), поле ; они преобладали в восточной части расселения.

В целом же объем, характер и тип топонимов западной части – Корелы , хотя и представляют собой позднее и очаговое явление, говорят о принципе достаточности освоенной территории, соотнесенности этих топонимов с основными историко-культурными характеристиками карельской традиции и достаточной природоуко-рененности, а также о сохранении специфической картины природного мира.

Сопоставление карельских топонимов показало смысловые сдвиги, произошедшие в языке тихвинских карел; примером тому могут служить переходы топооснов в топонимы, синонимия карельских и русских лексем по отношению к одним и тем же объектам (märgä nurmi = märgä lädina; logi = nurmet и др.). И вместе с тем пример географической лексики тихвинских карел подтверждает вывод А. А. Потебни, сделанный им в статье «Язык и народность», опубликован- ной впервые в 1895 году, о том, что «лексическая сторона языка наиболее способна без перерождения выдерживать напор внешних влияний» [14]. В нашем случае она не просто сохранилась, но была активно использована для обживания нового природного пространства, к тому же обозначив в нем сходство и аналогии с покинутыми местами обитания – «леса, озера, как в Карелии». Таким образом, проанализированный мик-ротопонимический материал подтвердил, что из всех локальных природно-климатических и природно-культурных факторов карелы особо выделили и сохранили следующие концепты: Лес, Озеро, Болото, Река и Подсека. Последнее косвенно подтверждает время переселения, когда основным типом земледелия в данной лесной зоне было подсечное. Будет уместным напомнить слова Л. С. Берга о том, что «распространение народных терминов и те видоизменения смысла, которые они претерпевают в различных местностях, дают немало указаний на ход колонизации, перемещение народных масс и взаимные влияния соседних народностей» [7; 100].

Об «островном» типе самоизоляции тихвинских карел свидетельствуют замкнутые круги деревенских, проселочных и лесных дорог. Они носят местные названия в зависимости от направления и конечного пункта назначения – это общепринятый принцип именования: šuošuaren doroga – ‘болотная дорога’, opokan doroga – дорога на Опоки, mäcinan doroga – дорога на деревню Мячино и т. п. Все они образуют круги, связанные друг с другом и формирующие внутриволо-стную сеть с тупиками на северо-западе в деревне Селище и юго-западе в деревне Дубровка7 [21].

Анализ дорожной волостной сети свидетельствует о концентрации ее ядра на востоке, около старого погоста в Озереве и волостного правления в Клецке (имение Тарантаево), откуда самая дальняя дорога к верховьям Чагоды шла, видимо, через Турандино, Белый Бор на Опоки. С XVII века, после литовского разорения, по мере заселения и освоения этих земель карелами началось обновление и формирование новой дорожной сети, не всегда, естественно, соответствующей прежней, более разветвленной, органично дополнившей старую систему и соединенной с восточной частью. Принципу замкнутости и дополнительности карельских дорог вполне отвечает тот факт, что за пределами карельского локуса находились и крупные местные ярмарки.

Сравнение сформировавшейся карельской поселенческой структуры (в первую очередь созданных переселенцами новых деревень – Дубровка, Новинка) с деревнями, основанными в XIX веке (Дятелка, Коростелево), с хуторскими поселениями ХХ века и старыми русскими деревнями позволяет выдвинуть предположение о предпочтительности и преобладании при- брежного типа расселения и поселений. Неслучайно в рассказах о выборе места для устроения деревни, установки часовни всегда говорится о воде; удобным местом считается место около реки или озера, а неудачное расположение вдали от того или иного водоема объясняется фактом позднего переселения, когда пригодные для земледелия и рыболовства места были уже заняты первопоселенцами.

Идея границы на уровне отдельного поселения выражена структурой, стремящейся к замкнутости, – в идеале это круг; отсюда устойчивость прослеженной в ряде деревень беспорядочно-круговой застройки (Толсть, Забелино, Моклаково, Селище), наличие в деревне центра, как правило, сакрального (часовня, моленная ) и социального (земская станция, школа, лавки), обязательность деревенских ворот, закрытых в любое время суток.

Современная организация внутридеревен-ского пространства отражает эволюцию круговой застройки; бани (külüt), амбары (peldoaitat) и риги с гумном (riihizet) выносились на разные концы деревни. Бани – вдоль берега реки или озера, а амбары, которые неслучайно в дословном переводе с карельского означают «полевые клети», образовывали отдельные улицы (piha) в поле за деревней или в прогонах для скота (kujo) (Логиново, Толсть, Забелино, Новинка, Дубровка, Селище, Моклаково). Последние риги и амбары бытовали еще в конце 1960-х годов.

Система заселения иллюстрирует совокупность отражаемых ею культурных противостояний на уровне внутригрупповых (старо- и новопоселенцы) и внешних отношений (старообрядцы – православные), а так как в числе последних наряду с русскими были карелы, то и здесь проявлялся этноконфессиональный уровень различения, пронизывающий и системообразующий собственно карельско-старообрядческую традицию.

Карельская локальная группа формировалась в рамках одной административной и церковной единицы – Озеревского Георгиевского прихода и Тарантаевской волости Тихвинского уезда, составляя его преимущественное большинство. Со временем карелы заполнили автономную и слабообжитую западную часть волости, где продолжалось хозяйственное освоение территории. В восточной же части волости преобладали русские деревни и проходила этническая граница между карелами и русскими. С течением времени она менялась, но всегда была реально ощутима, напряжена и подвижна. Русифицировались в первую очередь карельские деревни этой восточной части волости. С XVIII века в пределах прихода складывались два полярных этнокон-фессиональных локуса: восточный и юговосточный – православный, русский, и западный – старообрядческий, карельский.

Список литературы Факторы формирования природно-хозяйственного пространства микролокальной группы (тихвинские карелы)

- Берг Л. С. О русской географической терминологии//Землеведение. М., 1915. Кн. IV. С. 99-101.

- Игнатьев Р. Н. Антропологическое исследование феномена границы//Российская наука о человеке: Вчера, сегодня, завтра: Материалы междунар. науч. конф./Под ред. Ю. К. Чистова, В. А. Тишкова. Вып. 1. СПб., 2003. С. 65-70.

- Королькова Л. В. Северо-восточные районы Новгородской земли X-XVII вв. Формирование сети расселения и этнокультурные взаимодействия: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 24 с.

- Лапшин В. А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 2. Восточные и северные районы. СПб.: Издательский отдел Языкового центра филологического факультета СПбГУ, 1995. № 919, 92. 232 с.

- Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991. 158 с.

- Муллонен И. И. Отражение типов сельских поселений в вепсской ойконимии//Номинация в ономастике: Сб. науч. тр. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 94-102.

- Новгородские писцовые книги. Т. 6. Книги Бежецкой пятины. СПб., 1910. Ст. 1071. Л. 1-4.

- Потебня А. А. Язык и народность//Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1993.

- Равдоникас В. И. Доисторическое прошлое Тихвинского края//Тихвинский край: Краевед. сб. Тихвин, 1924. С. 1-36.

- Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л.: Наука, 1977. 287 с.

- Соловьев А. Н. Русско-финские этнолингвистические контакты на территории современной Новгородской области: к вопросу об этнолингвистическом концептуализме//Реальность этноса. Национальные школы в этнологии, этнографии и культурной антропологии: наука и образование: Материалы докладов междунар. науч.-практ. конф./Отв. ред. И. Л. Набок. СПб., 2001. С. 321-325.

- Словарь карельского языка (тверские говоры)/Сост А. В. Пунжина. Петрозаводск: Карелия, 1994. 396 с.

- Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей/Гл. ред. А. С. Герд. Вып. 2. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 448 с.

- Строгова В. П. Как говорят в Новгородском крае. Новгород: РИО Упрполиграфиздат, 1991. 134 с.

- Трехверстная карта Генерального Штаба. Спец. карта Европейской России/Составлена и гравирована в Военнотопографическом отделе Гл. штаба под ред. И. А. Стрельбицкого. М., 1880.

- Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность Т. 1. Новосибирск: Наука, 1993. 591 с.

- Ыйспуу Я. Топонимика тихвинских карел: Названия деревень и гидронимия//Из истории Санкт-Петербургской губернии: Новое в гуманитарных исследованиях: Сб. науч. тр. СПб., 1997. С. 72-79.