Факторы и условия, влияющие на процесс подготовки конкурентоспособных специалистов

Автор: Шабурова Аэлита Владимировна, Рязанцева Инна Вячеславовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 24, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются факторы и условия, влияющие на процесс воспроизводства конкурентоспособных специалистов. Отмечается, что существенную роль в формировании занятости населения играет образование. Представлены некоторые статистические данные по России, Сибирскому федеральному округу и Новосибирской области. Предлагается решить проблему подготовки кадров путем создания интегрированных программ обучения в учреждениях среднего и высшего образования

Образование, качество, рынок труда, занятость населения, конкурентоспособный специалист, интегрированные программы обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/14938024

IDR: 14938024 | УДК: 331

Текст научной статьи Факторы и условия, влияющие на процесс подготовки конкурентоспособных специалистов

Основным направлением анализа состояния занятости и безработицы населения и воспроизводства трудового потенциала является исследование демографических процессов, показателей развития образования и производства. При изучении влияния факторов, формирующих конкурентоспособность специалиста при воспроизводстве трудового потенциала, были выявлены факторы микро- и макроуровня.

Структурно-экономические, нормативно-законодательные, демографические, интеграционные и организационные факторы отражают изменение экономической ситуации на рынках труда и образования, проявляются в различных сферах, а также в интеграционных и демографических процессах. Именно эти факторы оказывают влияние на все стадии воспроизводства (формирования, распределения и использования).

Влияние этих факторов проявляется и в потребности в высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах, которая обусловлена развитием научно-промышленного комплекса и всей российской экономики. Рынок труда – одна из сфер экономики, обеспечение которой работниками осуществляется посредством образования. Факт наличия связи между уровнем образования и занятостью доказан многими экономистами. Рассмотрим некоторые тенденции в развитии рынка труда и образования в России, Сибирском федеральном округе и Новосибирской области.

Доля промышленного производства в экономике современной России довольно мала, но уже вступают в силу реформы по улучшению и развитию промышленности. И в этих условиях промышленным предприятиям необходимо наращивать производительность труда, а это невозможно без наличия квалифицированных кадров. Существенное влияние на воспроизводство трудового потенциала конкурентоспособных специалистов оказывают структурно-экономические факторы. Рассмотрим это на примере Новосибирской области – динамично развивающегося региона России.

Сегодня новосибирская промышленность – это более 200 крупных и средних предприятий. Базовыми отраслями являются машиностроение, электроэнергетика, черная и цветная металлургия, пищевая промышленность. Особое место занимают приборостроение и оптотехника. Для социально-экономического развития Новосибирской области необходима консолидация усилий всех органов государственной власти, промышленных объединений (в том числе оборонных, авиационных и машиностроительных) с органами и учреждениями образования.

Комплексные программы, принятые в Новосибирске и ставшие частью стратегии устойчивого развития, направлены на создание условий для использования научных разработок в экономике всего Сибирского региона. Для развития данного направления приняты Концепция научно-промышленной и инновационной политики города Новосибирска до 2020 года и Программа развития наукоемкого производства и инноваций в промышленности. Приоритетным направлением развития индустриального комплекса Новосибирской области и Сибирского региона являются формирование отраслевых кластеров высоких технологий и техническое перевооружение эффективных отраслей. Значительные финансовые средства вкладываются в обновление оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Оно должно стать локомотивом, который потянет за собой развитие самых разных отраслей: металлургии, машиностроения, химической, радиоэлектронной промышленности, всего спектра информационных технологий и телекоммуникаций; даст предприятиям этих отраслей ОПК ресурсы для обновления технологической базы, и новые технологические решения; обеспечит устойчивость множества научных и конструкторских коллективов – а, значит, их присутствие на рынке разработок для гражданского сектора [1].

Это еще раз подтверждает необходимость активной работы по совершенствованию системы подготовки специалистов, которые способны находить новые решения, создавать и совершенствовать научные школы, внедрять высокие технологии во всех сферах деятельности. В 2010–2012 гг. политика в сфере промышленности в Новосибирской области и в России в целом оказывала существенное содействие предприятиям оборонно-промышленного комплекса в решении вопросов обеспечения гособоронзаказом и экспортными контрактами [2], что в полной мере отражает влияние организационных факторов.

Также в последние годы возникли определенные проблемы, связанные с техническим оснащением оборонных предприятий, и вместе с тем резко обострились проблемы кадрового обеспечения. Сокращение численности занятых, а также рост их среднего возраста, тормозит развитие оборонно-промышленного комплекса и ведет к серьезным потерям квалифицированного кадрового потенциала. По данным Комитета по образованию Госдумы РФ средний возраст работников всех стратегических отраслей промышленности составляет 55–57 лет. Из них доля работников старше 60 лет превышает 30 %. Дефицит инженеров-технологов в отрасли порядка составляет 17 %, инженеров-конструкторов – 22 %, рабочих различных специальностей – 40 %.

В связи с тем, что Правительством России запланирован значительный бюджет на технологическое перевооружение оборонно-промышленного комплекса, повышение качества продукции, выпускаемой в рамках государственного оборонного заказа, первостепенное значение приобретает подготовка квалифицированных кадров для этой отрасли. Качественное выполнение государственного оборонного заказа очень важно как для Новосибирской области, так и для российской экономики в целом. В свете этого «выращивание» думающих поколений молодежи, мотивированных на творчество в научно-технической сфере, становится определяющим фактором для обеспечения работоспособности инновационной инфраструктуры.

Несмотря на общее снижение показателя безработицы в России, Сибирском федеральном округе и Новосибирской области, в целом ее уровень остается достаточно высоким и проблема обеспеченности рынка труда высококвалифицированными специалистами – одна из самых актуальных. Показатели занятости и безработицы относятся к структурно-экономическим факторам, которые оказывают влияние на все воспроизводственные процессы.

По данным Федеральной службы государственной статистики [3] уровень безработицы в России в январе 2014 г. составил 5,6 %, изменившись на 0,02 % по сравнению с декабрем 2013 г. (5,58 %), и на –0,35 % по сравнению с январем 2013 г. (5,95 %).

Численность экономически активного населения в январе 2014 г. составила 74 627 000. Изменение составило –471 000 (–0,63 %) по сравнению с декабрем 2013 г. (75 098 000) и –581 000 (–0,77 %) по сравнению с январем 2013 г. (75 208 000). Из общего числа экономически активного населения 70 447 000 были трудоустроены, и численность трудоустроенных изменилась на –461 000 (–0,65 %) по сравнению с декабрем 2013 г., когда было 70 908 000 занятых, и на –284 000 (–0,40 %) по сравнению с январем 2013 г., когда 70 731 000 человек имели работу.

В это же самое время количество безработных в январе 2014 г. составило 4 180 000. При этом изменение составило –10 000 человек (–0,24 %) по сравнению с декабрем 2013 г. (4 190 000) и –297 000 (–6,63 %) в сравнении с январем 2013 г. (4 477 000).

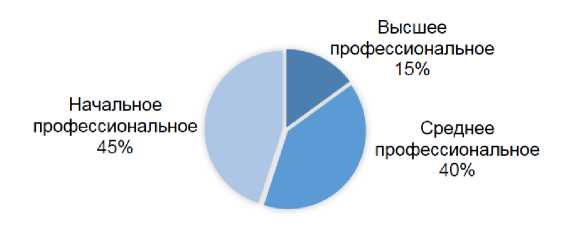

Существенную роль в формировании занятости населения играет образование. Современные ученые отмечают, чем выше уровень образования человека, тем выше его экономическая активность и он более востребован на рынке труда. Такая закономерность характерна для России в целом и для СФО и Новосибирской области в частности. По данным Федеральной службы государственной статистики [4] на сегодняшний день наименьшая доля безработных наблюдается среди лиц, имеющих высшее профессиональное образование. Распределение численности безработных в России по уровню образования в 2014 г. представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение численности безработных по уровню образования (2014 г.)

Именно в повышении качества образования и уровня конкурентоспособности специалиста мы видим улучшение ситуации занятости на рынке труда. Повышение уровня конкурентоспособности дает возможность молодым специалистам быть более успешными при трудоустройстве. В свете этого реализация концепции непрерывного образования будет способствовать развитию рынка труда и стратегических целей, направленных на развитие экономики страны.

Негативное влияние на подготовку квалифицированных специалистов оказывает демографическая ситуация в России. Демографический фактор существенно влияет на ситуацию на рынке профессионального образования, что вызывает озабоченность со стороны государства. В последние годы для молодых кадров ситуация на рынке труда складывается очень напряженно. Именно молодежная безработица начинает превалировать, растут ее продолжительность и масштабы. Причем эта ситуация характерна и для России в целом и для Новосибирской области в частности. Важная роль в процессе формирования конкурентоспособных специалистов отводится образованию.

Так, общее количество студентов, обучающихся в вузах России, в 2012 г. – 7049,8 тыс. (493 студента на 10 000 жителей). Среди них: на очной форме обучения – 3073,7 тыс.; очнозаочной – 304,7 тыс.; заочной – 3557,2 тыс.; экстернат – 114,1 тыс. В гендерном эквиваленте это соотношение 57 % на 43 % в пользу женского пола. Рекордный рост численности студентов был отмечен в 2008–2009 учебном году – 7513 тыс. человек. На 10 тыс. жителей страны в этот рекордный период пришлось 529 студентов. По данным Министерства образования и науки РФ в настоящее время Россия занимает первое место в мире по числу образованных людей [5].

В 2010–2011 гг. в России насчитывалось 1115 вузов, в том числе 653 государственных. Среди них 349 университетов, 176 академий, 128 институтов, более 1500 высших учебных заведений, причем в государственных обучается подавляющее большинство студентов – 5848,7 тыс., в негосударственных значительно меньше – 1201,1 тыс. студентов.

Демографические проблемы в России оказывают негативное влияние на численность обучающейся молодежи в дневных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего образования, сокращая количество специалистов, необходимых для современного рынка труда. Многие современные экономисты отмечают негативное влияние демографической ситуации в стране на процессы формирования и развития интеллектуального потенциала населения [6].

Согласно статистическим данным, в 2013–2014 учебном году количество обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего образования по РФ составляло 5052,5 тыс. человек, что на 858,7 тыс. человек меньше в сравнении с 2009–2010 учебным годом. По НСО этот показатель уменьшился в 2013–2014 учебном году на 21,8 тыс. человек относительно 2009–2010 учебного года и составил 111,9 тыс. человек [7, с. 34].

Отмечается неуклонное сокращение численности поступающих в учреждения профессионального образования разных уровней. Так, прием в учреждения начального профессионального образования сократился с 2006 до 2013 г. по РФ на 104,1 тыс. человек (на 18 %), по НСО – на 2,9 тыс. человек (на 23 %). В учреждения среднего профессионального образования прием сократился с 2006 до 2013 гг. по РФ на 137,4 тыс. человек (на 26 %), по НСО – на 3,7 тыс. человек (на 29 %). В учреждения высшего образования прием сократился с 2006 до 2013 г. по РФ на 162,8 тыс. человек (на 22 %), по НСО – на 5,7 тыс. человек (на 27 %).

Выпуск всеми учреждениями среднего профессионального образования России составил в 2006 г. 492,6 тыс. человек; по НСО - 9,9 тыс. человек. В 2013 г. выпуск этими учреждениями сократился по России на 97,6 тыс. человек (на 20 %) и составил 395 тыс. человек, по НСО выпуск сократился на 2 тыс. человек (на 21 %) и составил 7,9 тыс. человек.

Что касается учреждений высшего образования, то с 2006 до 2011 гг. количество выпускников увеличивалось. Так, в 2006 г. выпуск учреждениями ВО по России составил 566,4 тыс. человек, к 2011 г. увеличился на 63,4 тыс. человек (на 11 %) и составил 629,8 тыс. человек. По НСО выпуск в 2006 г. был 16 тыс. человек, к 2011 г. увеличился на 2 тыс. человек (на 12 %) и составил 18 тыс. человек. По прогнозам, выпуск учреждениями высшего образования будет сокращаться, так как прием в учреждения ВО с 2008 г. тоже сокращается. Выпуск по России в 2013 г. составил 556,7 тыс. человек, по НСО - 15 тыс. человек [8, с. 34].

Одновременно со снижением количества выпускников школ и возросшей привлекательностью высшего образования существенно сократилось количество обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Совершенствование системы высшего образования невозможно без постоянного мониторинга тенденций развития. Особенно актуальным это становится в настоящее время в связи с интенсивным развитием науки и техники и необходимостью укрепления связи между знаниями, получаемыми в вузе, и знаниями, востребованными обществом. Такая связь осуществима при формировании результата обучения на уровне компетенций. При формировании набора профессиональных компетенций целесообразно использовать перечень основных научно-технических направлений и тенденций их развития. Такой подход обусловлен тем, что должно выдерживаться соответствие между содержанием и технологиями образования и современными тенденциями развития научных исследований и разработок по направлению (специальности) подготовки.

Необходимо подчеркнуть, что качество образования, профориентационная деятельность и весь образовательный процесс, построенный на интеграции образования и рынка труда, способствуют формированию конкурентных преимуществ молодых специалистов.

Для повышения уровня инженерной подготовки в высших учебных заведениях принципиальное значение приобретает триединство: теоретические знания, профессиональная компетентность и получение опыта на стадии обучения. В технических вузах необходимо внедрение интегрированных систем образования, которые базируются на сочетании обучения студента в вузе с работой на профильном предприятии. Эти системы должны обеспечить непрерывное обучение и поддержание инженерного образования на уровне современных требований [9].

К достоинствам интегрированных систем как особой формы обучения следует отнести участие студентов в производственных процессах на ведущих предприятиях, в конструкторских бюро и научно-исследовательских организациях. Этим достигается высокий уровень профессиональной подготовки и компетентности для осуществления определенных видов практической деятельности [10].

Несмотря на то что в России имеет распространение глубокое фундаментальное образование, выпускники - специалисты с широкой, но не конкретной профессиональной подготовкой не слишком востребованы отечественной промышленностью. Многие работодатели утверждают, что нынешнее инженерное образование не вполне отвечает потребностям экономики. Современной экономике нужны инженеры под конкретное производство - технологи, конструкторы, профессиональные организаторы производства.

Принимая во внимание современные тенденции развития профессионального образования, можно выявить ключевые проблемы рынков труда и образования.

С 2006 г. снижается общая численность обучающихся на всех ступенях профессионального образования по России и по Новосибирской области. Так, численность выпускников 9-х и 11-х классов в учреждениях общего образования сохраняет тенденции к уменьшению. Прием в профессиональные учреждения разного уровня за последние несколько лет также сокращается.

Анализируя статистические данные, необходимо отметить, что в последние годы продолжается снижение выпуска и приема начальных и средних профессиональных учебных заведений. Выпуск высших учебных заведений не сокращается только за счет набора в предшествующие годы. Это говорит о том, что через несколько лет выпуск специалистов всех уровней профессиональной подготовки существенно сократится как в Новосибирской области, так и в СФО и по России в целом.

Анализ проходных и средних баллов ЕГЭ абитуриентов позволяет сделать вывод, что в вузы приходят школьники с очень низким уровнем подготовки по естественно-научным дисциплинам. Тенденция к снижению качества подготовки абитуриентов вызывает тревогу у многих отечественных экономистов [11], несмотря на то что на многих направлениях конкурс значительный, зачастую зачисляются «случайные» люди, стремящиеся занять вакантное бюджетное место.

По данным статистики начальное профессиональное образование менее востребовано по сравнению со средним специальным и высшим. В течение всего периода социально-экономических преобразований неуклонно сокращается как количество учебных заведений, готовящих специалистов высокой квалификации, так и численность учащихся в них.

Решить проблему подготовки кадров, имеющих профессиональное образование, возможно путем создания интегрированных программ обучения в учреждениях среднего и высшего образования. Создание кластеров непрерывного образования позволит готовить специалистов высокого уровня для высокотехнологичных отраслей производства и тем самым решить проблему снижения количества абитуриентов в учреждениях СПО и ВО, связанную с общим демографическим спадом.

Ссылки:

-

1. Бернадский Ю. И., Степанова А.И. Развитие Новосибирской области: взгляд общественности (2010–2013 гг.) : сб. ст. Новосибирск, 2013. 100 с.

-

2. Бажанов В. А., Соколов А.В. Проблемы и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2007. С. 4–13.

-

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ (дата обращения 22.12.2015).

-

4. Там же.

-

5. Там же.

-

6. Пожарницкая О. В. Влияние демографической ситуации на процессы формирования интеллектуального потенциала // Вестник ТГПУ. 2011. № 12. С. 46–51.

-

7. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Численность учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации (среднесрочный прогноз до 2014 года и оценка тенденций до 2025 года) / Центр социологических исследований, Центр социального прогнозирования и маркетинга Минобрнауки РФ. М., 2010.

-

8. Там же.

-

9. Рязанцева И.В. Оценка конкурентоспособности квалифицированных специалистов [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: www.science-education.ru/113-11315 (дата обращения: 22.12.2015).

-

10. Шабурова А. В. Воспроизводство трудового потенциала работников в системе повышения квалификации : монография. Новосибирск, 2007.

-

11. Канов В. И. Преподавание экономических дисциплин в университете [Электронный ресурс] // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Экономика. 2010. № 1.

Список литературы Факторы и условия, влияющие на процесс подготовки конкурентоспособных специалистов

- Бернадский Ю. И., Степанова А.И. Развитие Новосибирской области: взгляд общественности (2010-2013 гг.): сб. ст. Новосибирск, 2013. 100 с.

- Бажанов В. А., Соколов А.В. Проблемы и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области//Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2007. С. 4-13.

- Федеральная служба государственной статистики . URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con-nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/(дата обращения 22.12.2015).

- Пожарницкая О. В. Влияние демографической ситуации на процессы формирования интеллектуального потенциала//Вестник ТГПУ. 2011. № 12. С. 46-51.

- Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Численность учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации (среднесрочный прогноз до 2014 года и оценка тенденций до 2025 года)/Центр социологических исследований, Центр социального прогнозирования и маркетинга Минобрнауки РФ. М., 2010.

- Рязанцева И.В. Оценка конкурентоспособности квалифицированных специалистов //Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: www.science-education.ru/113-11315 (дата обращения: 22.12.2015).

- Шабурова А. В. Воспроизводство трудового потенциала работников в системе повышения квалификации: монография. Новосибирск, 2007.

- Канов В. И. Преподавание экономических дисциплин в университете //Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Экономика. 2010. № 1.