Факторы экологической компоненты качества жизни населения

Автор: Шамаева Екатерина Федоровна

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 4 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Сложившаяся в мире сложная кризисная ситуация ставит перед научным сообществом задачу разработки теоретических и методологических положений и моделей, которые были бы адекватны для описания природных систем, и при этом были бы в достаточной степени применимы для оценки социально-экономических процессов. В статье предпринята попытка проанализировать факторы экологической компоненты качества жизни населения. На протяжении более ста лет для анализа социальных и экономических систем применяют физические законы и аналогии. Попытку использовать законы природы в подготовке решений для управления социальными и экономическими системами предпринимает экологическая экономика. Проведен анализ истории становления и развития экологической экономики, в результате которого выявлено её новое направление, основанное на естественнонаучном подходе и системно энергетическом анализе социально-экономических систем. Рассмотрение факторов качества жизни осуществляется с позиции принципа устойчивой неравновесности Э.С. Бауэра и естественнонаучных основ труда, изложенных в работах С.А. Подолинского. Сформулирована основная гипотеза исследования, теоретические и методологические основы естественнонаучного подхода и системно энергетического анализа социально-экономических систем, связанные с изучением взаимосвязи общества и природной среды, с законами функционирования живых систем (труды Э.С. Бауэра, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и др.). Предложена система параметров, которая позволяет решать важные прикладные задачи моделирования экологической компоненты качества жизни в терминах естественнонаучных измерителей, не используя денежные меры. Осуществлено моделирование по выделенным параметрам на примере федеральных округов Российской Федерации с анализом выявленных особенностей и результатов. Результаты подтвердили возможность применения предложенных в работе принципов-критериев для анализа развития социально-экономических систем во взаимодействии с окружающей средой

Качество жизни населения, факторы, влияющие на качество жизни населения, экологические компоненты качества жизни, экологическая экономика, системно энергетический анализ социально-экономических систем, естественнонаучный подход, моделирование факторов качества жизни, проектирование и управление развитием

Короткий адрес: https://sciup.org/143173790

IDR: 143173790 | DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.9

Текст научной статьи Факторы экологической компоненты качества жизни населения

E-mail elibrary Author_id 554485 ORCID ID ResearcherID O-1031-2016

Категория «качество жизни» характеризует развитость личности, социальных групп и всего общества страны в увязке со степенью удовлетворения ими своих потребностей, обусловленной условиями жизнедеятельности [Бобков В.Н., 2019].

Структура качества жизни, являющаяся предметом исследования, определяется следующими категориями: 1) качество общества (личности, населения, отдельных социальных групп и организаций общества); 2) качество трудовой и предпринимательской жизни; 3) качество социальной инфраструктуры; 4) качество окружающей природной среды; 5) личная безопасность; 6) удовлетворенность людей качеством своей жизни [Бобков В.Н., 2019].

Качество окружающей среды, являющееся предметом исследования, оценивается разными методами и моделями, включает природно-климатические условия и экологическую устойчивость, которая характеризуется реализацией программ развития без нанесения ущерба природным ресурсам и сохранением их для будущих поколений.

Проблемы сохранения окружающей среды являются глобальными, далеко выходящими за пределы компетенции национальных государств. По оценкам авторитетных учёных, на Земле уже произошла первая фаза глобальной экологической катастрофы, которая, если не прервать продолжающиеся тренды разрушения, приведёт к гибели человечества [Субетто А.И., 2011].

Физическая конечность планеты и, соответственно, теоретически и практически достижимые пределы функционирования человечества были изложены во множестве текстов, из которых самым известным стал доклад «Пределы роста» 1972-го года [Meadows, D.H., et al., 1972]. В этой работе предложены модели роста и проведён анализ факторов численности населения, расходования природных ресурсов, изменения уровня жизни, последствий антропогенной нагрузки на окружающую среду и др. Ряд исследователей отверг чрезмерное, по их мнению, внимание к пределам роста, и указал на ряд серьёзных допущений в построении моделей в «Пределах роста» [Cole, H.S.D., Freeman, C., Jahoda, M., and Pavitt, K.L.R. (eds.)., 1973]. Тем не менее, упомянутый доклад вместе с другими аналогичными исследованиями оказал серьёзное влияние на развитие науки, а также на практику управления странами и миром в целом.

В 2012 году на глобальной конференции «Рио+20» достигнуто понимание, что необходимы новые наукоёмкие междисциплинарные модели, основанные на комплексном анализе взаимос- вязи основных экологических, экономических, социальных компонент.

Сложившаяся в мире сложная кризисная ситуация ставит перед научным сообществом задачу разработки теоретических и методологических положений и моделей, которые были бы адекватны для описания природных систем, и при этом были бы в достаточной степени применимы для оценки социально-экономических процессов.

Целью исследования является анализ и выбор теоретических и методологических основ для рассмотрения экологической компоненты качества жизни. В статье поставлены задачи выявления и анализа факторов экологической компоненты качества жизни населения. Поиск моделей и параметров оценки экологической компоненты качества жизни является актуальной и востребованной задачей.

-

I. Теоретические основы рассмотрения экологической компоненты качества жизни1

Почти полвека назад, в 1972-м году, в специальном выпуске под названием «Основы для выживания» журнала «Эколог» солидный коллектив авторов поставил задачу постепенного слияния экономики и экологии в единую дисциплину. Ожидалось, что экономические знания станут частью экологии как более общей науки, т.к. законы природы имеют более высокий приоритет, чем законы экономические, к тому же экология, в отличие от экономики, изучает разбалансированность связей между обществом и природой и решает задачи не только текущего, но и будущих поколений [Человек и общество…, 2011, 13].

Для эффективного развития новой дисциплины существовал солидный задел в виде различных физических законов и аналогий, применяемых при изучении социальных и экономических систем. Этот задел создали и продолжали развивать ряд предшественников: С.А. Подолинский [Подолинский С.А., 2005], Ф. Содди [Soddy, F., 1933], Ю. Одум [Одум Ю., 1986], Н. Джорджеску-Реген [Georgescu-Roegen, N., 1971], Д.Х. Медоуз [Meadows, D.H., et al., 1972], Л. Ларуш [LaRouche, L.H., Jr., 1984], Р. Костанца [Costanza, R., 1980] и др. Их идеи ложились в основу новой научной дисциплины, а последний из перечисленных стал в 1989-м году основателем журнала с одноимённым названием.

В 1989-м году появляется определение новой дисциплины как «взаимоотношений между эколо- гическими системами и экономической системой» и ставится задача взаимного проникновения двух наук: «необходимость сделать экономику более осведомлённой об экологических воздействиях и зависимостях; необходимость сделать экологию более чувствительной к экономическим силам, стимулам и ограничениям; и необходимость рассматривать интегрированные экономико-экологические системы с общим (но разнообразным) набором концептуальных и аналитических инструментов» [Costanza, R., 1989, 1–2].

В то время как доминирующая экономическая мысль изучает циклические обмены между организациями и индивидами, новая дисциплина была призвана рассматривать социальные и экономические системы принципиально шире – как часть природных процессов [Odum, H.T., 1973; Røpke, I., 2004, 296]. Тезис о физических ограничениях социальных и экономических систем стал одним из ключевых [Rezai, А., Stagl, S., 2016, 181], включая аргументы о конечности ряда важнейших природных ресурсов [Ayres, R.U., 1998]. Сильное беспокойство у экологических экономистов вызывает нарушение социо-природного баланса и выход за те пределы, в которых природа способна устойчиво выдерживать антропогенную нагрузку [Costanza, R. et al., 1997, 15–26].

В таблице 1 представлена матрица, в которой получены четыре возможных исхода при сопоставлении двух параметров: реализация той или иной стратегии в тех или иных условиях реального мира [Costanza, R., 1989, 4].

Представленная в таблице 1 матрица демонстрирует сложность выработки и принятия решений в управлении социальными и экономическими системами в условиях физических ограничений функционирования человечества. Как видно из таблицы 1 при чрезмерном оптимизме актуален риск сваливания в неуправляемое падение вплоть до катастрофы человеческой цивилизации, однако если не правы пессимисты, то упускаются возможности дальнейшего роста благосостояния.

В то время как экономисты традиционного толка продолжают исповедовать технологический оптимизм, экологические экономисты склоняются к технологическому пессимизму и соответствующим решениям. В пользу технологического пессимизма говорит парадокс Джевонса. Ещё в XIX веке этот исследователь, изучая совершенствование технологий добычи, транспортировки и переработки угля, установил, что повышение эффективности не сокращало, как ожидалось, потребление угля, а, наоборот, увеличивало [Jevons, W.S., 1866]. То же самое происходит с технологическим прогрессом в целом – оно делает потребление благ дешевле, что ускоряет исчерпание ресурсов и нарушение социо-природного баланса.

Совокупность знаний о том, что человечество живёт в физически ограниченном мире, закономерно предопределила поиск экологическими экономистами альтернатив, которые позволили бы обеспечить долгосрочное социо-природное равновесие и стабильность социальных и экономических систем для ныне живущих и будущих поколений.

Мысль о долгосрочном равновесии разрабатывается экологическими экономистами в рамках двух концепций:

-

1) Экономика устойчивого состояния (на англ. языке «steady-stateeconomy» );

-

2) Отрицательный рост (на англ. языке «degrowth» ).

Идею об экономике устойчивого состояния в её современном понимании активно развивают с конца 1960-х гг. Под экономикой устойчивого состояния, или стационарной экономикой, подразумевают такое состояние страны или мира, при котором население и накопленный материальный капитал (на англ. языке «stocks of artifacts» ) незначительно колеблются вокруг некоторого фиксированного уровня, не нарушающего долгосрочную стабильность природной системы [Daly, H.E., 1991, 14–49].

Разумеется, высказываются и сомнения относительно возможности достижения стационарно-

Таблица 1

Матрица исходов: технологический оптимизм против технологического пессимизма

Outcome Matrix: Technological Optimism vs. Technological Pessimism

Table 1

|

1. |

2. |

3. Результат |

|

|

Правы оптимисты |

Правы пессимисты |

||

|

Реализуемая стратегия |

Стратегия технологического оптимизма |

Высокий |

Катастрофа |

|

Стратегия технологического пессимизма |

Умеренный |

Сносный, терпимый (на англ. языке «tolerable» ) |

|

го состояния, особенно ввиду высокой неопределённости контрольных параметров, усугубляемой сильным стремлением правительств и народов к экономическому росту [Georgescu-Roegen, N., 1975, 367–369].

Однако из-за высокого риска реализации катастрофического сценария (см. Таблицу 1) экологические экономисты всё же настаивают на необходимости реализации концепции устойчивого состояния, которая позволит избежать экологических и ресурсных катастроф и обеспечить прогресс человечества в долгосрочной перспективе [Daly, H.E., 1972; Daly, H.E., 1971].

Дальнейшим развитием идеи стационарной экономики стала концепция отрицательного роста.

Основное отличие отрицательного роста от экономики устойчивого состояния заключается в признании, что экономический рост уже находится в стадии постоянной неустойчивости, отчего стала реальной опасность срыва в неконтролируемое падение. Из этого посыла следует вывод о необходимости не просто остановить, а сократить производство и потребление человечества до «правильного размера» (на англ. языке «right-sizing» ), возвращающего социо-природную систему в стабильное состояние1.

В 2008-м году в Париже состоялась знаковая конференция, которая вывела на новый уровень обсуждение этой идеи [Flipo F, Schneider F, 2008]. Так, если количество статей, в которых авторы использовали данное понятие, по данным научного портала , ранее составляло 2–3 в год, то после упомянутой конференции такие материалы стали выходить десятками, преодолев в 2018-м г. рубеж в 100 с лишним работ. Так проявилась тенденция на усиление уже упомянутого разумного пессимизма.

По итогам конференции была принята Декларация отрицательного роста, в которой отрицательный рост рассматривается как переход к справедливому, коллективному и экологически устойчивому обществу [Degrowth Declaration…, 2010]. Согласно Декларации сократить производство и потребление должны самые богатые страны, что и будет являться, собственно, отрицательным ростом. В то же самое время недостаточно развитые страны или наиболее бедные слои населения, наоборот, должны увеличить благосостояние до уровня, удовлетворяющего базовые потребности на приемлемом уровне [Schneider, F., Kallis, G., Martinez-Alier, J., 2010, 512]. А после «приведения к правильному размеру» наступит время для экономики устойчивого состояния.

Отрицательный рост – это своего рода ма нёвр, помогающий избежать катастрофического сценария (см. таблицу 1) и перестроить стратегию управления социальными и экономическими системами с чисто экономических на эколого-экономические основы с учётом всех предупреждений «разумных пессимистов».

Общество высокого качества жизни как альтернатива «потребительскому обществу»

Меры, предлагаемые для перехода от концепции (в смысле замысла) к стратегии (в смысле реализуемых решений) устойчивого состояния или стратегии отрицательного роста, примерно одинаковые и отличаются только масштабом и срочностью их реализации, поэтому обратимся к уже упомянутой «Декларации отрицательного роста». В этом документе предложены принципы, следование которым необходимо для достижения необходимого социо-природного баланса в управлении социальными и экономическими системами:

-

1. Акцент на качество жизни, а не на количество потребления;

-

2. Удовлетворение основных человеческих потребностей для всех;

-

3. Социальные изменения, основанные на ряде разнообразных индивидуальных и коллективных действий и политик;

-

4. Существенное снижение зависимости от экономической деятельности и увеличение свободного времени, неоплачиваемой активности, общительности, чувства общности, индивидуального и коллективного здоровья;

-

5. Поощрение саморефлексии, уравновешенности, творчества, гибкости, разнообразия, активной гражданской позиции, щедрости и нема-териализма;

-

6. Соблюдение принципов справедливости, демократии участия, уважения прав человека и уважения культурных различий [Degrowth Declaration…, 2010].

Для реализации обозначенных принципов требуется выполнения ряда условий:

-

1. Заместить развитие материального капитала развитием человеческого потенциала.

-

2. Продолжить технологический прогресс на новых принципах.

Ещё в 1848-м году Дж. Милль провёл различие между простым материальным ростом и развитием общества. Под развитием он понимал духовное и интеллектуальное совершенствование. По его мнению, для этого необходимо обеспечить всем гражданам достаточный уровень дохода за счёт устранения резкого расслоения между чрезмерным богатством и слишком глубокой бедностью [Mill, J.S., 1848]. Фактически, Дж. Милль предложил критерий общественного развития, который сегодня назвали бы развитием социального потенциала.

Сегодня его идеи приняты на вооружение экологическими экономистами. Они предполагают, что значимость материальных ценностей будет сокращаться, а роль саморазвития, общения, искусств, науки и общественной активности вырастет [O'Neill, D.W., 2015].

В технологическом развитии упор должен быть сделан на повышении эффективности технологий. [Rezai, А., Stagl, S., 2016; Daly, H.E., 1991 и др.] При этом регулятивные меры должны сдерживать расширение использования невозобновимых ресурсов.

Развиты полезные идеи, внедряемые в практику, например:

-

■ конструирование товаров таким образом, чтобы обеспечить их ремонтопригодность, долговечность, лёгкую утилизацию и вторичное использование материалов;

-

■ взимание экологического сбора или сбора на утилизацию, который позволяет компенсировать ущерб окружающей среде от производства и утилизации тех или иных товаров;

-

■ обязательство производителей обеспечивать поставки запасных частей для моделей товаров, производство которых прекращено, на протяжении долгого времени (от 10 лет и более);

-

■ внедрение энерго- и материалосберегающих стандартов, обязательных при производстве товаров и услуг.

-

3. Обеспечить более равномерное распределение общественного продукта.

Разумеется, сложно в чистом виде определить, насколько на эти и другие меры повлияла собственно экологическая экономика, поскольку ресурсные ограничения, стремление повысить эффективность и т.д. в любом случае играют огромную роль в социально-экономической жизни, но свой вклад эта дисциплина, безусловно, внесла.

Более равномерное распределение общественного продукта между странами и социальными группами поможет снизить социальную напряжённость и давление широких масс на правительства с требованием вернуться к экономическому росту [Daly, H.E., 1991].

Таким образом, достижение стационарного состояния предполагает смену парадигмы благосостояния (на англ. языке «wellbeing»).

-

II. Формулировка гипотезы

Ещё в XIX-м веке отечественный исследователь С.А. Подолинский показал, что человек, преобразуя трудом доступные ему ограниченные ресурсы, обеспечивает своё благосостояние; соответственно, общество предстаёт открытой систе- мой, которая потребляет на входе поток полной энергии, преобразует его с определённым КПД и получает на выходе поток свободной энергии, воплощённый в товары и услуги. [Подолинский С.А., 2005, 116–117].

Оперирование понятиями «поток энергии» или «мощность» не случаен1.

Нобелевский лауреат Ф. Содди продемонстрировал, что жизнь в своей основе является борьбой за энергию, [Soddy, F., 1933, 49], а благосостояние общества определяется его физическими возможностями, а не виртуальными богатствами в виде долга или массы денег, создание которых принципиально ничем не ограничено [Soddy, F., 1933, 70].

Среди законов природы Н. Джорджеску-Реген выделил второй закон термодинамики как самый экономический изо всех законов природы, поскольку он хорошо характеризует создание всех экономических благ: с помощью технологий и механизмов человечество извлекает из природы свободную энергию, превращаемую в товары и услуги, тем самым осуществляя рассеяние высококонцентрированной (низкоэнтропийной) свободной энергии в низкоконцентрированную (высокоэнтропийную) [Georgescu-Roegen, N., 1971, 4–6]. Кроме того, по его мнению, человеческая история подтверждает, что прорывы в технологическом прогрессе, как правило, заключались в нахождении способов извлечения из природы и применения новых видов доступной энергии [Georgescu-Roegen, N., 1975, 362].

Ю. Одум с позиций экологической науки установил, что человеческая цивилизация критически зависит от доступа к источникам энергии. При этом развитие происходит благодаря переходу ко всё более выгодным источникам энергии: от дров к углю, от угля к нефти, от нефти к газу и атомной энергии… [Одум Ю., 1986, 194]

Л. Ларуш (вслед за отечественным исследователем П.Г. Кузнецовым [Кузнецов П.Г., 2015]) обосновал, что экономика в физическом смысле действует как обобщённая машина: с течением времени энергия на входе преобразуется с некоторыми потерями в полезный продукт на выходе. [LaRouche, L.H., Jr., 1984, 41–64]. По его мнению, «…экономическая наука представляет собой совокупность принципов и методов физической экономики, используемых при проведении политико-экономических исследований» [LaRouche, L.H., Jr., 1984, 1].

Американский учёный Р. Костанца [Costanza, R., 1980, 199] показал, что «во многих секторах экономики существует тесная связь между за- траченной энергией и стоимостью в долларах»1.

На этой основе рассмотрение социально-экономических процессов осуществляется с позиции принципа устойчивой неравновесности Э.С. Бауэра и естественнонаучных основ труда, изложенных в работах С.А. Подолинского. Основную гипотезу можно сформулировать так: нельзя произвести ни одного продукта, товара, услуги, не затратив при этом времени и энергии, то есть потока энергии или мощности.

-

III. Методология исследования

Представленные идеи были интегрированы в новое научное направление, связанное с естественнонаучным подходом к изучению взаимосвязи общества и природной среды. Это работы, связанные с законами функционирования живых систем, труды Э.С. Бауэра, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и др.

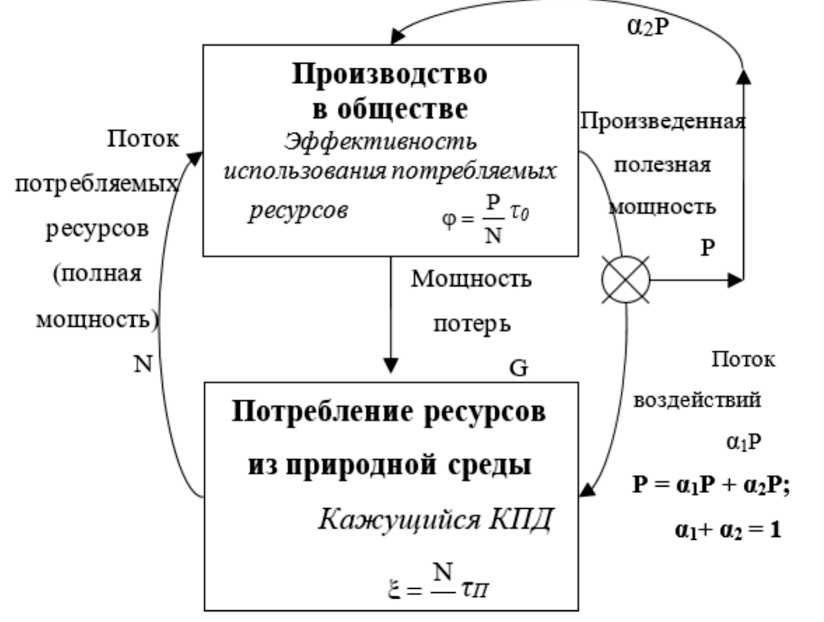

Проблему энергооборота в процессе труда на макроуровне исследовал С.А. Подолинский. Его результаты представлены в формализованном описании в терминах естественнонаучных измерителей: в процессе взаимодействия с окружающей природной средой общество под воздействием доли произведенного потока превратимой энергии (α1P) через некоторое время (τп) получает в свое распоряжение потребляемый поток ресурсов (N), который через время τ0 с определенной эффективностью (φ) используется обществом для удовлетворения потребностей [Большаков Б.Е., 2011; Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017; Podolinskij S.A., 2005] (рисунок 1).

Модель описывает взаимосвязь на макроуровне производства (совокупное производство товаров и услуг, обозначается P), потребления (суммарное потребление природных энергоресурсов, обозначается N), потери (обозначается G) во времени (t (начальное время), τ0(время, расходуемое на производство), τп (время расходуемое на потребление)):

мощность

Q2P

Мощность потерь

G полезная

Поток воздействий

Потребление ресурсов из природной среды

Р = «1Р + «:Р;

Кажущийся КПД

«1+ 02 = 1

N = —тп

Поток потребляемы:

ресурсов ресурсов

(полная мощность)

Производство в обществе

Эффективность использования потребляемых

р ф = —^0

N

Рисунок 1. Минимальная модель производства – потребления социально-экономической системы на макроуровне [Podolinskij S.A., 2005]

Figure 1. Minimum Production Model – Consumption of the Social and Economic System at the Macro Level [Podolinskij S.A., 2005]

Р<1^т^ = Х^ф<П,' N(f + r0 +rn) = P(t + r0)-^(t),

G^t + г0 + т n) = N(t + г0 + т n) — P(t + r0) (1)

Связь потенциальной и реальной возможностей может быть записана в виде:

n N(t) = P(t+r0)

N(f + rn) = £n p^ (2)

Уравнение движения общества во взаимодействии с природной средой записывается:

^(r+ro + rn) = /7o^n-7V(O

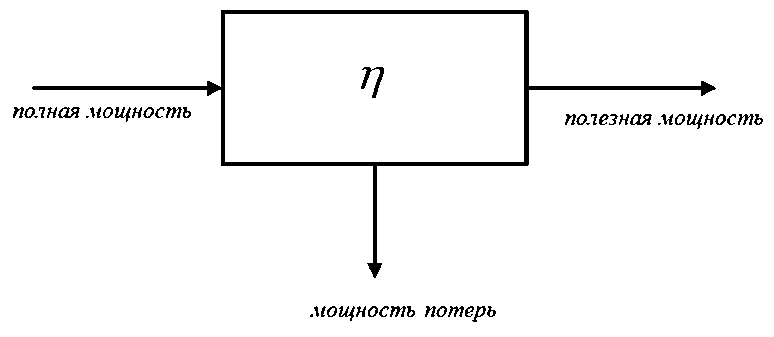

Любой производственный процесс можно представить как систему преобразования материальных потоков, имеющих размерность меры мощности [Большаков Б.Е., 2011; Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017]. Элементарный цикл такого процесса представлен на рисунке 2 [Большаков Б.Е., 2011; Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017].

Уточнение основных определений и формул

Величина находящейся в распоряжении общества мощности является мерой возможностей системы оказывать воздействие на окружающую среду. Потребность – это требуемые возможности (мощности) системы, которые в данное время отсутствуют, но которые необходимо иметь для сохранения развития в будущем. Проблема – это разность между необходимыми и имеющимися мощностями системы [Большаков Б.Е., 2011; Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017].

Выделяют три группы возможностей системы [Большаков Б.Е., 2011; Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017, Шамаева Е.Ф., 2015]:

-

1. Потенциальная возможность – определяется мерой полной мощности на входе в систему N. Полная мощность – суммарное потребление ресурсов за определённое время (год, месяц, сутки), выраженное в единицах мощности (единица измерения мощности в системе СИ – ватт (Вт) = Дж/сек).

-

2. Реальная возможность – имеет меру полезной (активной) мощности на выходе из системы P. Полезная мощность – это совокупный произведенный продукт за определённое время (год, месяц, сутки), выраженный в единицах мощности (Вт – ватт).

-

3. Упущенная возможность – имеет меру потерь (пассивной) мощности на выходе из системы G. Мощность потерь – разность между полной мощностью и полезной мощностью системы, выраженная в единицах мощности (Вт – ватт).

На языке системного анализа указанные три группы возможностей системы с мерой мощность определяют базовые параметры состояния социально-экономических систем [Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017] (таблица 2).

Можно сделать вывод, что для оценки экологической компоненты качества жизни ключевым параметром является суммарное потребление природных ресурсов.

В целях системного анализа факторов экологической компоненты качества жизни и их формализации рассмотрены возможные отношения выделенных базовых параметров состояния социально-экономической системы и их динамика (таблица 3).

Рисунок 2. Элементарный цикл производственного процесса [Большаков Б.Е., 2011]

Figure 2. Elementary Process Cycle [Bol'shakov B.E., 2011]

Таблица 2

Базовые параметры состояния социально-экономической системы [Большаков Б.Е., 2011;Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф., 2017]

Basic Parameters of the State of the Socioeconomic System [Bol'shakov B.E., 2011, Bol'shakov B.E.,

Shamaeva E.F., 2017]

Table 2

|

Базовые понятия |

Показатель |

Обозначение |

Формула |

|

|

н о к % о о m |

Потенциальная |

Суммарное потребление природных ресурсов |

N(t) |

N«=t f N6(t)’ NJ1(t),N]2(t)...Nj3(t) -суммарное потребление j-го объекта i-го ресурса |

|

Реальная (технологическая) |

Совокупный произведенный продукт |

P(t) |

P(t) = 2N,(t).n,(t), i=l ηi – обобщенный коэффициент совершенства технологий (КСТ) в i-м выделенном процессе. |

|

|

Упущенная |

Мощность потерь |

G(t) |

G(t) = N(t) – P(t) |

|

|

н о к \о <и о с |

Потенциальная |

Суммарное потребление природных ресурсов |

N(t+τ0+ τП) |

N(t+τ0+ τП)=P(t+ τ0)·(ε(t)·η(t))-1 |

|

Реальная |

Совокупный произведенный продукт |

P(t+τ0) |

Р(t+τ0)= N(t)·ε(t)·η(t) |

|

Таблица 3

Формализованные факторы экологической компоненты качества жизни

Formalized Environmental Factors of Quality of Life

Table 3

|

№ п/п |

Параметр |

Обо-значение |

Базовая формула |

Факторы-критерии, отражающие эффективность развития социально-экономической системы |

Единицы измерения |

|

1 |

Коэффициент вредного воздействия |

S(t) |

S(t) = G (t) / N (t) |

ΔS(t)*<0 Характер зависимости: ΔG(t)<0 ΔN(t) = const |

безразмерные единицы |

|

2 |

Экологическая эффективность |

R(t) |

R(t) = G (t) / P (t) |

ΔA(t)>0 Характер зависимости: ΔP(t)>0 ΔG(t)<0 |

безразмерные единицы |

|

3 |

Мощность воздействия производства на окружающую среду |

С1 |

С1 =S(t) *P(t) |

Высокие значения выявляют системы, отличающиеся повышенным воздействием на среду. Вектор модернизации – повышение экологичности технологий. |

Вт, кВт, МВт, ГВт |

|

4 |

Мощность энергопотребления |

С2 |

С2 = R(t) *N(t) |

Системы, отличающиеся высоким энергопотреблением характеризуются высоким значением этого параметра. Основной вектор модернизации – энергосбережение |

Вт, кВт, МВт, ГВт |

В работах Линдона Ларуша отмечается, что рост потока энергии на душу населения проявляется в двух аспектах: рост полной мощности (N), рост полезной мощности (Р). Сбалансированный рост потоков энергии обеспечивает устойчивость качества жизни и может быть описан формулой:

г = ^2

где τА – коэффициент устойчивости качества жизни;

QL(t) 1 — совокупное значение качества жизни в среднегодовом исчислении (рассчитывается с учётом потребления энергоресурсов и эффективности их использования, представляется в мощностных единицах: кВт/чел.) [Большаков Б.Е., 2011, A Blueprint…, 1972];

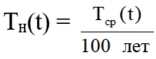

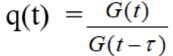

QL(t)= Тн(t)·U(t)·q(t), (5)

средняя нормированная про- должительность жизни в регионе;

U(t) = P(t) / M(t) - совокупный уровень жизни (кВт/чел.);

Р(t) – совокупный произведенный продукт, выраженный в единицах мощности;

М – численность населения;

– качество окружающей при- родной среды (как отношение мощности потерь (G) текущего к предыдущему периоду с заданным временным шагом (τ).

D(t) – среднегодовое душевое энергопотребление (суммарное потребление природных энергоресурсов на человека в год

Устойчивость качества жизни растет при условии опережения роста совокупного значения качества жизни по сравнению с ростом среднегодового энергопотребления или при условии снижения энергопотребления, необходимого для достижения заданного качества жизни. Формализация этой взаимосвязи описывается уравнением (4).

Уравнение (5) описывает взаимосвязь социальной (продолжительность жизни), экономической (уровень жизни), экологической (качество окружающей природной среды) компоненты ка- чества жизни, которое, в конечном счёте, измеряется в кВт/чел.

Уравнение (5) отражает изменение энерговооруженности, которая характеризует качество жизни человека с учётом социальной (продолжительность жизни) и экологической (качество окружающей природной среды) компонент жизни человека.

На рост энерговооруженности в обществе влияет положительная динамика продолжительности жизни человека и улучшение экологической обстановки (рост качества окружающей природной среды), которые в свою очередь взаимосвязаны.

-

IV. Полученные результаты

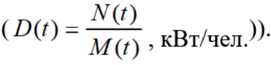

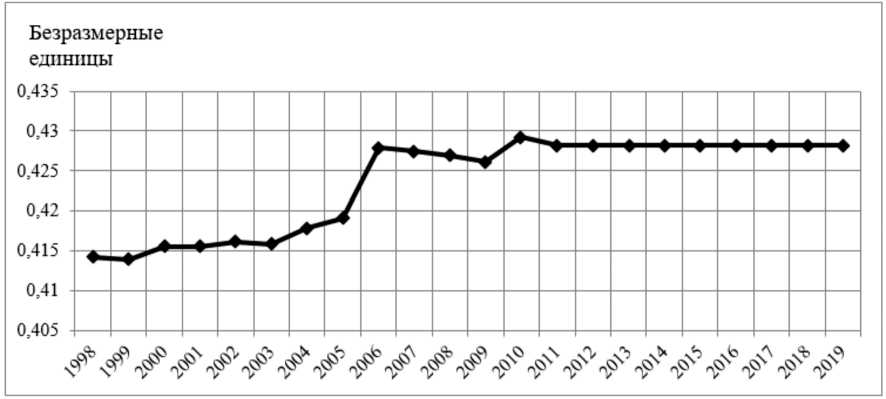

Представим некоторые расчёты по введенным параметрам (рисунок 3–4).

Расчёты выполнены на основе статистических данных Мирового банка2 (базовая статистика также представлена в работе [Большаков Б.Е., 2011]):

-

■ Потребление топлива (килограмм нефтяного эквивалента на душу населения в год);

-

■ Потребление электроэнергии (киловатт на час на человека в год);

-

■ Среднесуточное потребление продуктов питания (килокалорий на человека в сутки);

-

■ Численность населения и средняя продолжительность жизни.

Для расчета и анализа также использовались данные Международной научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова.

Результаты моделирования выявили некоторые тенденции изменения экологической компоненты качества жизни:

-

■ несущественное изменение экологической эффективности (с 0,414 в 1998 году до 0,428 в 2019 году), свидетельствующее о стагнации природной среды;

-

■ существенный рост мощности воздействия на окружающую природную среду (с 196,99 ГВт в 1998 году до 231,62 ГВт в 2019 году; в среднем рост на 1,57 ГВт в год3 или в среднем 0,011 кВт/чел.).

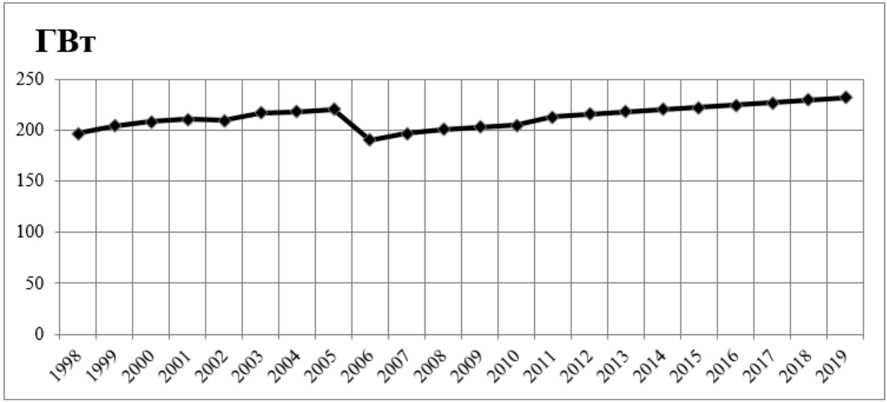

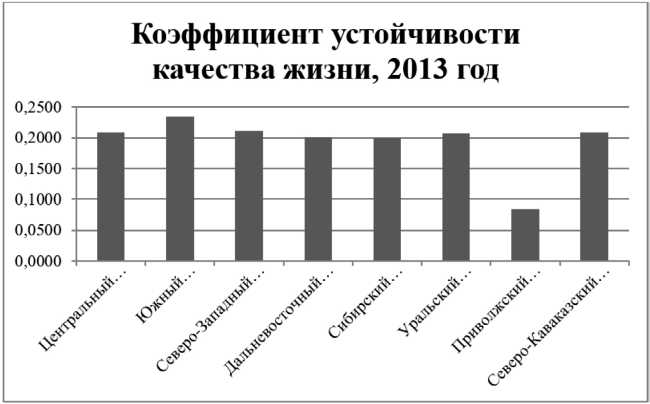

Для сравнения рассмотрим ключевой экологический фактор качества жизни – среднедушевое энергопотребление – и введенный автором коэффициент устойчивости качества жизни на примере федеральных округов России (рисунок 5–6, таблица 5).

Результаты моделирования показали разбалансированность развития регионов России, в том числе в части факторов экологической компоненты качества жизни и совокупного значения качества жизни: регионы с высоким среднедушевым энергопотреблением занимают последние места по совокупному значению качества жизни (Приволжский федеральный округ: первое место по среднедушевому энергопотреблению (13,471 кВт/чел. на 2013 год) и последнее место по коэф- фициенту устойчивости качества жизни (0,0843 на 2013 год).

Выводы и предложения

В исследовании предпринята попытка обоснования теоретических и методологических положений системы естественнонаучных критериев, показателей и формализованных моделей

Рисунок 3. Динамика экологической эффективности (на примере России 1998-2019 гг.)

Рассчитано на основе данных мирового банка и Научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова [Большаков Б.Е., 2011]

Figure 3. Dynamics of Environmental Efficiency (Russian Example 1998-2019)

Calculated on the Basis of Data from the World Bank and Scientific School of Sustainable Development Named After P.G. Kuznetsova [Bol'shakov B.E., 2011]

Рисунок 4. Мощность воздействия на окружающую природную среду (на примере России 1998–2019 гг.)

Рассчитано на основе данных мирового банка и Научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова [Большаков Б.Е., 2011]

Figure 4. Power of Impact On the Natural Environment (Using the Example of Russia 1998–2019)

Calculated on the basis of data from the World Bank and Scientific School of Sustainable Development named after P.G. Kuznetsova [Bol'shakov B.E., 2011]

измерения экологической компоненты качества жизни. Результаты исследования позволяют решать важные прикладные задачи моделирования экологической компоненты качества жизни в терминах естественнонаучных измерителей без использования денежных измерителей.

Модельные эксперименты подтвердили возможность применения предложенных в работе принципов-критериев для анализа развития со- циально-экономических систем во взаимодействии с окружающей средой.

Проблемная область исследования включает необходимость разработки системы естественнонаучных критериев и параметров в системах мониторинга и управления.

Необходимо формализованное описание многоярусной динамической системы проектирования и управления страновым и региональным

Рисунок 5. Среднедушевое энергопотребление, 2013 год, федеральные округа России

Рассчитано на основе данных федеральной службы государственной статистики и Научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова [Большаков Б.Е., 2011]

Figure 5. Average Per Capita Energy Consumption, 2013, Federal Districts of Russia

Calculated on the basis of the data of the Federal State Statistics Service and the Scientific School of Sustainable Development named after P.G. Kuznetsova [Bol'shakov B.E., 2011]

Рисунок 6. Коэффициент устойчивости качества жизни, 2013 год, федеральные округа РФ Рассчитано на основе данных федеральной службы государственной статистики и Научной школы устойчивого развития им. П.Г.Кузнецова [Большаков Б.Е., 2011]

Figure 6. Quality of Life Stability Coefficient, 2013, Federal Districts of the Russian Federation

Calculated on the basis of the data of the Federal State Statistics Service and the Scientific School of Sustainable Development named after P.G. Kuznetsova [Bol'shakov B.E. 2011]

Таблица 5

Сравнительный анализ рэнкингов*, федеральные округа России, 2013 год

Comparative Ranking Analysis, Federal Districts of Russia, 2013

Table 5

|

Федеральные округа |

Место в рэнкинге по среднедушевому энергопотреблению на 2013 год |

Место в рэнкинге по коэффициенту устойчивости качества жизни на 2013 год |

|

Южный федеральный округ |

6 |

1 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

5 |

2 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

8 |

3 |

|

Центральный федеральный округ |

3 |

4 |

|

Уральский федеральный округ |

2 |

5 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

4 |

6 |

|

Сибирский федеральный округ |

7 |

7 |

|

Приволжский федеральный округ |

1 |

8 |

* Рэнкинг – ранжирование по одному исследуемому параметру.

развитием в терминах естественнонаучных измерителей как строгой системы правил, свойств и закономерностей развития социально-экономической системы в развитой естественнонаучной форме, а также её реализация в информационно-аналитической системе, что позволит объяснять и прогнозировать поведение в заданных условиях.

Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме: «Компоненты, социальные стандарты и индикаторы уровня и ка- чества жизни населения в современной России: качественная идентификация и количественное оценивание в условиях социально-экономического неравенства» (№0137-2019-0032).

Acknowledgments

The study was carried out within the framework of a state assignment on the topic: «Components, social standards and indicators of the level and quality of life of the population in modern Russia: qualitative identification and quantitative assessment in conditions of socio-economic inequality» (No. 0137-2019-0032).

Список литературы Факторы экологической компоненты качества жизни населения

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Устойчивое развитие: вчера – сегодня – завтра. Проблема измерения // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2017. Том 9, №4. С. 58.

- Бобков В.Н., Савченко П.В., Федорова М.Н. Глава 56. Повышение уровня и качества жизни населения // в кн. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: Монография / Отв. ред. Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2019. ISBN 978-5-16-016215-7, 596 с. DOI: 10.12737/1087982

- Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу. Пер. А.П. Заварницына и В.Д. Новикова под ред. академика Г.А. Месяца. М.: Academia, 2000. 400 с. ISBN: 5-874444-098-4

- Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе природа-общество-человек: Учебник. Санкт-Петербург – Москва – Дубна: Гуманистика. 2001. 616 с.

- Кузнецов П.Г. Возможности энергетического анализа основ организации общественного производства // Статья в сб-ке: Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни: сборник трудов. Том III. Правильное применение закона / П.Г. Кузнецов. М.: РАЕН, 2015. 560 с.

- Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни: сборник трудов. М.: РАЕН, 2015. 560 с.

- Одум Ю. Экология: В 2-х т. Том 1. Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 328 с.

- Наука устойчивого развития. Книга I. Введение / Б.Е. Большаков. М. : РАЕН. 2011. 272 с. : ил. ISBN 978-5-94515-112-3

- Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Издание 2-е / Серия «Мыслители Отечества». Предисловие И.Я. Выродова, А.А. Новоточинова, Г.А. Шилина. Предисловие к 1-му изданию П. Г. Кузнецова. М.: Белые Альвы, 2005. 160 с.

- Человек и общество: ноосферное развитие: монография / под ред. А.И. Субетто; авт. колл.: О.С. Анрисимов, Г.В. Атаманчук и др. Белгород: Белгородская областная типография, 2011. 479 с. ISBN 978-5-86295-224-7.

- Шамаева Е.Ф. Комплексная модель расчета качества жизни в регионе // Уровень жизни населения регионов России. 2015. Том 11. №3. С. 109–120.

- A Blueprint for Survival // The Ecologist. 1972. Vol. 2 No. 1. P. 1-43.

- Ament, J. Toward an Ecological Monetary Theory. Sustainability 2019. 11. 923. DOI: 10.3390/su11030923

- Ayres, R.U. Eco-thermodynamics: Economics and the second law // Ecological Economics. 1998. Vol. 26. Issue 2. P. 189-209.

- Cole, H.S.D., Freeman, C., Jahoda, M., and Pavitt, K.L.R. (eds.). Models of Doom: A Critique of the Limits to Growth. Universe Books, New York, 1973. 244 p. ISBN-13: 978-0876639054

- Costanza, R. Embodied Energy and Economic Valuation // Science. 1980. 210(4475). 1219-1224. DOI: 10.1126/science.210.4475.1219

- Costanza, R. et al. An Introduction to Ecological Economics. CRC Press – St. Lucie Press. 1997. 288 p. ISBN: 1884015727

- Costanza, R. et al. The value of ecosystem services: putting the issues in perspective // Ecological Economics. 1998. Vol. 25. Issue 1. P. 67-72

- Costanza, R. What is Ecological Economics? // Ecological Economics. 1989. Vol. 1. Issue 1. P. 1-7

- Costanza, R., D’Arge, R., de Groot, R., et al. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital // Nature. 1997. Issue 387. 253-260. DOI: 10.1038/387253a0

- Daly, H.E. Introduction to Essays toward a steady-state economy. In Herman Daly (Ed.), Economics, ecology, et hics: Essays toward a steady-state economy. San Francisco: W.H. Freeman. 1980. 372 p. ISBN-13 : 978-0716711797

- Daly, H.E. Steady-state economics / Herman E. Daly. - 2nd ed., with new essays. 1991. 318 p. ISBN-13: 978-1559630719

- Daly, H.E. (1972) Toward a Steady-State Economy. San Francisco: Freeman. 332 p. ISBN 13: 9780716707998.

- Daly, H.E. The Stationary-State Economy. Distinguished Lecture Series № 2, Department of Economics, University of Alabama. 1971.

- Degrowth Declaration of the Paris 2008 conference // Journal of Cleaner Production. Vol. 18. Issue 6. April 2010. P. 523-524

- Dittmer, K. Communal Currencies: : The Chavista Experiment with Noncapitalist Money // Latin American Perspectives. 2017. Vol. 44. Issue 1. P. 94–110. DOI: 10.1177/0094582X16658256

- Dittmer, K. Local currencies for purposive degrowth? A quality check of some proposals for changing money-asusual // Journal of Cleaner Production. 2013. Vol. 54. P. 3-13. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.03.044

- Flipo F, Schneider F, editors. Proceedings of the First Conference for Ecological Sustainability and Social Equity. Paris: Research&Degrowth, TelecomSudParis; 2008. [сайт]. URL: https://degrowth.org/wp-content/uploads/2011/07/Degrowth-Conference-Proceedings.pdf (дата обращения: 08.10.2020)

- Georgescu-Roegen, N. Energy and economic myths // Southern Economic Journal. 1975. Vol. 41. No. 3. P. 347-381. DOI: 10.2307/1056148

- Georgescu-Roegen, N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1971. 457 p. ISBN 978-0674257801.

- International Financial Statistics. IMF. 2019. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx (дата обращения: 10.10.2019 г.)

- Jevons, W.S. The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines (2 ed.). 1866. London: Macmillan & Co. Retrieved 12 November 2014. via Google Books. [сайт]. URL: https://books.google.ru/books?id=oQdZAAAAYAAJ&dq=editions:AAotKDT6KKcC&pg=PR3&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 08.10.2020)

- LaRouche, L.H., Jr. So, you wish to learn all about economics? A Text on Elementary Mathematical Economics. New Benjamin Franklin House. New York. 1984. 204 p. ISBN 0-943235-13-8

- McCauley, D.J. Selling out on nature // Nature. 2006. Vol. 443. № 7. P. 27-28. DOI: 10.1038/443027a

- Meadows, D.H., et al. The Limits to Growth. New York: Universe Books. 1972. 205 p. ISBN 0876631650. DOI: 10.1349/ddlp.1

- Mill, J.S. Of the stationary state. Principles of political economy. Book IV. 1848. URL: https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20Principles%20of%20Political%20Economy.pdf (дата обращения: 08.10.2020)

- Odum, H.T. Energy, ecology, and economics // Ambio. 1973. Vol. 2. № 6. P. 220–227. JSTOR. URL: www.jstor.org/stable/4312030 (дата обращения: 10.09.2020)

- O'Neill, D.W. The proximity of nations to a socially sustainable steady-state economy // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 108. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.07.116

- Rezai, А., Stagl, S. Ecological macroeconomics: introduction and review // Ecological Economics. 2016. Vol. 121. P. 181-185. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2015.12.003

- Røpke, I. The early history of modern ecological economics // Ecolological Economics. 2004. Vol. 50. Issue 3-4. P. 293-314. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2004.02.012

- Samuelson, Paul A. Dynamics, statics, and the stationary state. The Review of Economics and Statistics. 1943. Vol. 1. Issue 25. P. 56-68.

- Schneider, F., Kallis, G., Martinez-Alier, J. Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue // Journal of Cleaner Production. 2010. Vol. 18. Issue 6. P. 511-518. DOI: 10.1016/j.jclepro.2010.01.014

- Soddy, F. Wealth, Virtual Wealth and Debt the Solution of the Economic Paradox. Omni: Seattle, WA. USA. 1933. 276 p.

- Spash, C. New foundations for ecological economics // Ecological Economics. 2012. Vol. 77. Issue C. P. 36-47