Факторы эмиграции молодежи Республики Бурятия

Автор: Болотова Светлана Валерьевна

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ факторов эмиграции молодежи Республики Бурятия. Рассматриваются основные каналы и последствия миграционных потоков.

Миграция молодежи, факторы миграции, каналы миграции, рынок труда, безработица, уровень жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/147202938

IDR: 147202938 | УДК: 331.556.4

Текст научной статьи Факторы эмиграции молодежи Республики Бурятия

Байкальский регион не относится к экономически развитым регионам России. Суровые природноклиматические условия, отдаленность от центра страны, отсутствие развитой инфраструктуры являются сдерживающими факторами развития региона. Как следствие, у молодежи возникают эмиграционные предпочтения.

На сегодняшний день трудовой потенциал недостаточен для освоения расположенных здесь природных ресурсов, территорий, для создания развитой экономики.

Эмиграции подвержено в основном трудоспособное население, чаще это молодые люди, обладающие высокими конкурентными преимуществами, соответствующим социальным капиталом: престижным образованием, знанием языка принимающей страны, хорошим здоровьем, высокой самооценкой и др. Выбытие из республики большого числа молодых людей влияет прежде всего на качественный состав населения, что в свою очередь сказывается на трудовом потенциале населения [1].

Миграция молодежи оказывает значительное влияние на экономику, социальную сферу и внутриполитическое положение страны. В связи с этим становится актуальным выявление причин и факторов, а также социально-экономических последствий миграции молодежи.

Объектом данной статьи является молодежь Республики Бурятия.

Цель статьи — выявить сложившуюся миграционную ситуацию в регионе: общие тенденции, факторы, каналы, социально-экономические последствия эмиграции молодежи Республике Бурятия.

При написании статьи использовались материалы территориальных органов государственной статистики по Республике Бурятия о динамике численности и структуре населения (в частности, миграции населения, уровня жизни).

Миграция (перемещение людей из одного места проживания в другое) существовала всегда. Она имеет целью улучшение жизненных перспектив и благосостояния тех, кто переезжает. Миграция развивается параллельно с процессами глобализации. В современном мире процесс миграции трудовых ресурсов особенно интенсивен. Трудовая миграция стала неотъемлемой частью международных экономических отношений. Будучи не только экономическим, но и политическим, социальным явлением, миграция имеет значительные последствия как для стран, регионов — доноров, так и для принимающих стран, регионов. Иммиграция, в частности, может вызвать ряд проблем, связанных с этническими, расовыми, религиозными и культурными отличиями иммигрантов от коренного населения. Примеры проявления таких проблем имеются практически во всех принимающих странах, регионах.

Миграция специалистов обусловлена теми же факторами, что и неквалифицированной рабочей силы. В первую очередь надо отметить различный уровень экономического и социального развития стран. Молодые специалисты и ученые покидают свою страну, регион в пользу другой, если находят там более высокое материальное вознаграждение, неограниченные возможности для творчества и саморазвития, лучшее лабораторное оборудование, более комфортные бытовые условия, больше гражданских прав и демократических свобод.

Развитие территории зависит от качества человеческих ресурсов. Инвесторы оценивают их наряду с инфраструктурой бизнеса и прочими ус-

ловиями, влияющими на выбор регионов для размещения проектов. Поэтому усилия Комитета по молодежной политике по привлечению молодежи в республику в конечном итоге направлены на улучшение инвестиционного климата Республики Бурятии.

Особенности эмиграции молодежи в Республике Бурятия определяются социальноэкономическими факторами (низкий уровень жизни, безработица, жилищная неустроенность, ограниченные возможности для карьерного роста, отсутствие социальных перспектив), природногеографические факторы (суровые природноклиматические условия, отдаленность от центра страны, большая территория при низкой плотности населения). Снижение экономической привлекательности региона, опустынивание территорий являются наиболее заметными социально- экономические последствиями миграции. Одной из особенностей миграционных процессов Республики Бурятия является активная миграционная подвижность молодежи. Так, за период с 2005 по 2009 г. отмечается миграционная убыль молодых людей в республике в пределах двух тысяч человек в год. В структуре мигрантов в основном преобладают учебные и трудовые мигранты.

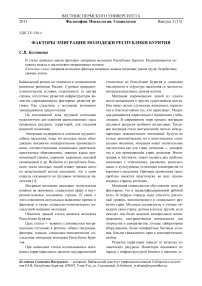

Республика продолжает терять наиболее мобильное население трудоспособного возраста, которое составляет в потоке выбывших из Республики Бурятия 77 %, наблюдается миграционная убыль населения в трудоспособном возрасте — 3397 человек, тогда как в общей численности населения по состоянию на 2011 г. на этот возраст приходится 62 %. Менее подвижно население в возрасте старше трудоспособного (9 %) [5, 6].

Удельный вес эмигрантов по возрастным группам в общем миграционном потоке за 2011 год.

-

■ в трудоспособном

-

■ моложе трудоспособного старше трудоспособного

Рис. 1

Таблица 1. Миграция молодежи в Республике Бурятия с 2000 по 2009 г. [7]

|

Год |

Прибывшие |

Выбывшие |

Миграционная убыль (прирост) |

||

|

Чел. |

% ко всем прибывшим |

Чел. |

% ко всем выбывшим |

||

|

2000 |

10417 |

52,0 |

12373 |

51,4 |

-1956 |

|

2001 |

8999 |

50,4 |

11580 |

51,3 |

-2581 |

|

2002 |

9239 |

53,3 |

11213 |

51,8 |

-1974 |

|

2003 |

9261 |

51,2 |

10718 |

49,5 |

-1457 |

|

2004 |

9769 |

50,3 |

11620 |

50,4 |

-1851 |

|

2005 |

10007 |

53,0 |

12420 |

53,6 |

-2413 |

|

2006 |

11904 |

50,8 |

13704 |

50,7 |

-1800 |

|

2007 |

12641 |

49,6 |

14043 |

49,7 |

-1402 |

|

2008 |

11361 |

48,2 |

13240 |

50,7 |

-1879 |

|

2009 |

10862 |

50,8 |

11979 |

52,4 |

-1117 |

Такое положение ухудшает возрастную структуру и приводит к дальнейшему сокращению доли населения трудоспособного возраста.

Возрастные пики миграции приходятся на молодежь в возрасте 16–29 лет. Наибольшая миграционная активность совпадает с возрастом, ко- гда принимаются наиболее важные жизненные решения. Этот период начинается с окончанием школы и продолжается несколько лет, в течение которых молодые люди выбирают между учебой и работой, приобретают профессию, решают, где им жить, обзаводятся семьей.

В настоящее время существенно расширились миграционные потоки молодежи с учебными и трудовыми целями за пределы Республики Бурятия и в различные страны мира.

Внутрироссийское направление представляют сезонные работы студенческих и молодежных стройотрядов на Камчатке, Сахалине по очистке рыбы, полевые работы в Анапе, работы бортпроводников, волонтерские работы в лагерях и на объектах будущей Олимпиады в Сочи.

Основными каналами миграции молодежи за границу становятся участие программах студенческого обмена, проектах обучения, стажировки и т.п.

Нередко студенты прибегают к помощи образовательных центров, подготавливающих абитуриентов к поступлению в вузы за рубежом. Так, через образовательный центр «Полиглот» в г. Улан-Удэ можно поступить в вузы Тайваня, Китая, Канады, Германии, Чехии и ряда других стран.

Другой канал – гранты, стипендии и стажировки международных фондов и организаций длительностью от полугода до нескольких лет, а также стипендий посольств, университетов. На сегодняшний день на российском рынке образовательных программ наибольшую популярность имеют исследовательские гранты организаций Fulbright, IREX, DAAD, фонды Генри Форда, Эдмонда Маски и т.д., страны ЕС, США, Канада, Австралия, Китай и т.д.

Выбор той или иной страны или региона обусловлен географическим местоположением региона или страны, возможностью заработка, безопасностью, условиями въезда и выезда в страну, проводимой миграционной политикой. Большое количество мигрантов принимают страны — экспортеры нефти на Ближнем Востоке (Африка – ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия), в которых 70 % рабочей силы составляют иностранцы. Многочисленный миграционный поток из России направлен также в страны Северной и Латинской Америки (США, Канада, Аргентина, Бразилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, Япония).

Среди студенческой молодежи наиболее популярны программы международного обмена: «WorkandTravel», «AuPair», «WorkandStudy», «CampAmerica», социальные и волонтерские проекты в США, Канаду и страны ЕС.

В Республике Бурятия основными центрами, занимающимися образовательными программами обмена и стажировок, являются «Центр международного обмена», «Ангир-Трэвэл», «Мир без границ», «AESEK», «StudentInternational», «Полиглот».

Анализ интервью с представителями региональных центров в Республике Бурятия, а также официальных групп в социальных сетях показал, что наибольший интерес к таким программам проявляют студенты местных вузов 3–5-х курсов, молодые специалисты.

Так, директор «Центра международных обменов» Мария Преловская, отмечает, что наибольшую популярность среди студентов имеет программа «WorkandTravelUSA», потому что она доступна по цене (50.000 руб., включая авиабилет, поиск работодателя, консульский сбор и т.д.) и полностью окупается. Кроме этого, несомненным плюсом являются акции «Приведи 5 друзей и езжай бесплатно», «Возвратим налоги», «Скидка вторичным участникам» и т.д. По данным ЦМО г. Улан-Удэ ежегодно 100–130 студентов из вузов города выезжают в США по программе «WorkandTravel», при том, что наибольшее число выехало в 2010 г. (170 чел.), 2009 г. (180– 190 чел.). Помимо США популярными направлениями считаются Канада, Испания, Греция (программа WorkandStudy), Франция, Германия (программа Aupair) и т.д. [1].

Преимущество этих программ состоит в том, что у студентов появляется возможность познакомиться с культурой другой страны, путешествовать, подтянуть уровень владения иностранным языком в живой языковой среде, а также возможность подзаработать во время летних каникул. Как правило, сезонная работы, в том числе и по таким программам включают низкоквалифицированную работу в сфере обслуживания: официанты, горничные, продавцы, няни (бэйби-ситеры), вожатые лагерей и т.д. Однако посредством этих программ многие экономически развитые страны решают не только проблему дешевой рабочей силы, но и проблему депопуляции. Студенты в процессе обучения проходят необходимую адаптацию к стране, к ее культуре, укладу жизни. Таким образом, для принимающей страны эти мигранты представляют собой ресурс, который не нужно переучивать, адаптировать, «встраивать» в систему. Именно поэтому многие программы студенческого обмена имеют поддержку государственных структур большинства развитых стран.

Вектор эмиграции молодежи Бурятии направлен преимущественно в европейскую часть страны (регионы Центрального федерального округа, в основном Московская область и г. Москва, г. Санкт-Петербург), по регионам Сибирского федерального округа — Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск, Иркутск.

В этих городах уже сформированы организованные диаспоры земляков.

В России функционируют:

-

• Региональная общественная организация

«Уряал», в г. Москва.

-

• Общество бурятской культуры «Ая-ганга» и национально-культурная автономия «Баатар», г. Санкт-Петербург.

-

• Общество бурятской культуры «Блага», г. Благовещенск.

-

• Сахалинская РОО «Бурятское землячество «Байкал», г. Южно-Сахалинск.

-

• «Байкал», г. Мирный,

-

• «Бурятская община», г. Якутск.

-

• Областное государственное учреждение «Центр сохранения и развития бурятского этноса», Иркутская область.

-

• Местная общественная организация «Бурятская национально-культурная автономия «АлтанГэрэл», г. Красноярск.

-

• Забайкальская региональная общественная организация бурят, г. Чита.

-

• Национально-культурная бурятская автономия «Байкал», г. Новосибирск.

-

• Местная национально-культурная автономия г. Томска.

-

• Община «Байкал», г. Нерюнгри.

Отток самых квалифицированных и мобильных специалистов происходит в страны ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Казахстан, Израиль, Германия и др. (отчасти — США, Южная Корея), а также в пограничные страны — Монголия и Китай. Стоимость обучения в Москве и других центральных городах России выше, чем в странах Восточной Европы (Чехия, Польша) и в азиатских странах (Китай, Монголия, Тайвань), где стоимость проживания ниже, условия ком- фортнее, нет проявлений расизма. Так, в некоторых зарубежных странах сформированы диаспоры выходцев из Республики Бурятия: «Общество бурятской культуры» — Украина; «Фонд развития бурятской культуры и традиций» — Монголия; Европейская ассоциация бурятской культуры и искусства «Гралтан» — Франция; бурятское землячество в Канаде; бурятское культурное общество «Байкал» — Эстония; бурятский культурный центр «Саяны» — Республика Казахстан; «Ассоциация бурятов Испании» — Испания; «Землячество шэнэхэнских бурят из Китайской Народной Республики [1].

В условиях структурной перестройки экономики большую роль играет изучение проблем, связанных с повышением занятости трудоспособного населения, прежде всего — молодежи, как наименее защищенной категории рабочей силы. Ее низкая конкурентоспособность на рынке труда объясняется отсутствием достаточного производственного опыта и необходимого стажа работы по специальности. При этом молодые люди нередко первыми попадают под сокращение при реорганизации предприятий или становятся безработными сразу же после окончания учебного заведения.

На сегодняшний день молодежь характеризуется неустойчивостью жизненных установок, отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь является достаточно выраженной группой риска. В то же время в отличие от других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин) молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее продолжительный период предстоящей трудовой деятельности.

В условиях рыночных отношений проблема занятости молодежи приобретает новые свойства. С одной стороны, вопросы трудоустройства чрезвычайно значимы для молодых людей, с другой — реализовать свои потребности в профессиональной сфере удается далеко не каждому.

Проблема трудоустройства заключается в дефиците квалифицированных кадров, деформации профессионально-квалифицированной структуры, низкой мобильности рабочей силы. Сохраняется проблема несбалансированности спроса и предложений на рынке труда и рынке образовательных услуг. Получив специальность, значительная часть молодежи остается невостребованной на рынке труда, другая часть молодых специалистов вынуждена работать не по профессии, постепенно утрачивая полученные знания и навыки.

В Республике Бурятия отмечается дисбаланс в профессиональной пригодности трудового потенциала. С одной стороны, происходит переподготовка специалистов, особенно гуманитарного профиля, с другой — ощущается дефицит высококвалифицированных специалистов в области современных технологий, а также малоквалифицированной рабочей силы [1].

Таблица 2. Количество безработных в Республике Бурятия в 2000–2009 гг. [5, 6]

|

Год |

Безработные |

||

|

Всего, чел. |

В том числе в возрасте 16– 29 лет, чел. |

% |

|

|

2000 |

7760 |

2120 |

27,3 |

|

2001 |

10882 |

3148 |

29,0 |

|

2002 |

8312 |

1875 |

22,6 |

|

2003 |

9806 |

2661 |

27,1 |

|

2004 |

11803 |

3175 |

26,9 |

|

2005 |

14376 |

4052 |

28,2 |

|

2006 |

15730 |

4312 |

27,4 |

|

2007 |

9290 |

1432 |

15,4 |

|

2008 |

9653 |

2789 |

28,9 |

|

2009 |

11304 |

3138 |

27,8 |

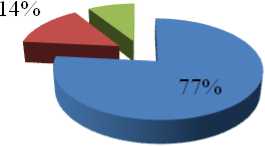

Рис. 2. Динамика уровня безработицы молодежи в возрасте 16–29 лет (2000–2009 гг.)

В Республике Бурятия высок уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 16–26 лет. Среди официально зарегистрированных безработных доля молодежи на протяжении последних 5 лет составляет 35 % и выше.

Высокий уровень безработицы относится к отличительным чертам занятости молодежи: 9,6 % — среди 15–19-летних; 12,4 % — среди 20– 24-летних; 23,3 % — среди 25–29-летних при 17,1 % в целом по населению от 15 до 72 лет. В результате, доля молодежи 15–29 лет в составе безработных немного превышает их долю в экономически активном населении.

Безработица — один из наиболее значимых факторов миграции молодежи в силу особой остроты ее негативных последствий.

В первую очередь она мешает обществу развиваться и двигаться вперед с учетом своих потенциальных возможностей, снижаются темпы экономического роста, отстают темпы увеличения валового национального продукта. Недоиспользование производственных возможностей общества поддается прогнозированию. Так, некоторые экономисты считают, что превышение на 1 % реального уровня безработицы над уровнем безработицы при полной занятости ведет к отставанию реального объема валового национального продукта на 2,5 % от потенциального ВНП.

Массовая безработица связана с большими непроизводительными издержками общества. Они проявляются в расходах по социальному страхованию и вспомоществованию, в потерях государством доходов в виде невыплаченных налогов и взносов на социальное обеспечение.

Непроизводительная растрата человеческих ресурсов ведет к непроизводительной растрате ресурсов финансовых. В случае сокращения уровня безработицы значительную часть этих средств можно было бы направить на производительные цели. Несмотря на условность приведенных расчетов, они дают примерное представление об огромных общественных издержках, которые связаны с массовой безработицей.

Основная тяжесть этих издержек падает на трудящихся, что вызвано прежде всего особенностями финансирования главной статьи расходов, возрастающих во время массовой безработицы — пособий по социальному страхованию [4].

Тем самым система социального страхования, в частности страхования по безработице, является средством перераспределения доходов преимущественно среди самих трудящихся. Иными словами, содержание безработных в конечном итоге оплачивается за счет работающих. Поэтому увеличение числа безработных, а следовательно, и суммы пособий по социальному страхованию ложится дополнительным бременем на семьи занятых.

Помимо чисто экономических издержек нельзя сбрасывать со счетов и значительные социальные и моральные последствия безработицы, ее негативное влияние на общественные ценности и жизненные интересы граждан. Вынужденная бездеятельность значительной массы трудоспособного населения и каждого человека в отдельности ведет к жизненной депрессии, потере квалификации и практических навыков; снижаются моральные устои, растет преступность, теряется самоуважение, распадаются семьи, растет социальная напряженность в обществе, которая характеризуется повышением числа самоубийств, психических и сердечно-сосудистых заболеваний. В конечном итоге подрывается моральное и физическое здоровье общества.

Безработица является одним из факторов, которые затрудняют создание семей. Многие безработные мужчины, лишенные перспективы получения постоянной работы, избегают ответственности, связанной с женитьбой, а женщины отказываются от замужества [3].

Наряду с падением дохода и инфляцией безработица еще и общепризнанный источник стресса. Она ведет к ухудшению здоровья, психиче- ским сдвигам и алкоголизму. Может возникнуть клиническая депрессия под влиянием чувства уныния, безнадежности и стыда.

При этом выделялись такие симптомы нарушения душевного равновесия, как бессонница, ускоренные потеря веса или его увеличение, суицидальный синдром (мания самоубийства), эмоциональные взрывы или вспышки насилия, усиление (по сравнению с обычным) потребления табака и алкоголя. Таким образом, сдвиги в социально-психологическом состоянии безработных нередко приводят к болезням, связанным с психическим расстройством. Среди заболеваний, особенно распространенных среди безработных, отмечались астма, кожные заболевания (псориаз и др.), боли в пояснице и головные боли.

Увеличение уровня безработицы вызывает рост смертности населения на 2 %, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и цирроза печени — на 2 %, самоубийств — на 4 % и др.; кроме того, количество обращений в психиатрические лечебницы возрастает на 3,4 %.

Потеря работы и продолжительные безрезультатные попытки трудоустройства служат причиной глубокой психологической травмы, вызывают у безработных устойчивую напряженность.

Значительная часть молодежи обнаруживает, что для нее «дверь к хорошей жизни накрепко закрыта», все более отчетливо сознает свою ненужность обществу, которое не может обеспечить ее достойного места. Отсюда — глубокое разочарование в таком обществе, ведущее к отрицанию его основополагающих ценностей. «Социальная отчужденность» безработной молодежи по-разному сказывается на ее поведении. Прежде всего, безработную молодежь пытаются использовать в своих интересах различные террористические группировки, религиозные секты, и не всегда безуспешно. Огромная безработица, особенно среди молодежи — питательная среда для политических агитаций и реакции.

Массовая хроническая безработица, настроения отчаяния и безысходности создают благоприятные условия для распространения расизма и шовинизма среди безработных, в том числе молодых, для натравливания безработных против этнических и расовых меньшинств [2].

Конечно, связь между безработицей и преступностью не однозначна, подавляющее большинство безработных не становятся на путь на- рушения закона, не рассматривают преступление как средство решения своих жизненных проблем. Но бесспорно, что увеличение безработицы является нередко питательной средой и для распространения преступности.

Отрицательное воздействие массовой безработицы на жизненный уровень трудящихся проявляется особенно отчетливо через динамику их заработной платы. Массовая безработица существенно затрудняет деятельность профсоюзов по защите интересов трудящихся. Прежде всего она зачастую пагубно влияет на настроения и позиции занятых на производстве. Постоянный страх потерять работу, распространенный в той или иной степени среди всех трудящихся, нередко вызывает стресс, что негативно сказывается на их моральном состоянии и здоровье. Правда, усиление стресса у занятых далеко не всегда отражается соответствующим образом на статистике заболеваний.

Как правило, основная часть безработных лишена возможности профессиональной переподготовки и переквалификации. Поэтому многие безработные вынуждены соглашаться на любую, в том числе нижеоплачиваемую работу, связанную с худшими условиями труда и более низким профессиональным положением. При этом выявляется определенная закономерность: чем более продолжительна безработица, тем выше готовность согласиться на любую работу.

Снижение уровня требований безработных к условиям труда, его оплате, увеличение числа людей, согласных практически на любую работу, ухудшают условия продажи рабочей силы, отрицательно сказываются на материальном положении трудящихся, занятых в общественном производстве.

Для вчерашних выпускников проблема трудоустройства является значимой: практически для каждого работодателя желательно, чтобы кандидат на рабочее место имел уже опыт и стаж работы по специальности.

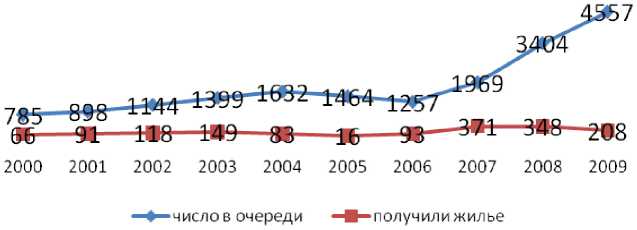

Не менее важным фактором миграции молодежи является желание решить жилищные проблемы.

Жилищное обеспечение является одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью и обществом. Несмотря на модернизацию и реформирование жилищнокоммунального хозяйства, проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жилье. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недоступными для молодых людей. В связи с этим заслуживает внимания реализация приоритетного национального проекта «жилье», в рамках которого были бы предусмотрены жилищные субсидии для молодых семей. Однако, чтобы встать в очередь на получение жилья, молодой семье или специалисту по Федеральной целевой программе «Жилище» нужно оформить множество справок (около 10) от разных ведомств, к тому же сама очередь движется медленно, много бюрократических проволочек. Количество семей, ежегодно получающих субсидию, зависит от финансирования подпрограммы из федерального, республиканского и местного бюджетов [6].

Обеспечение жильем молодых семей — одна из центральных проблем молодежной политики. От ее решения во многом зависят и должное выполнение воспитательных функций в семье, и рост общественной активности молодежи, и улучшение демографической ситуации в стране.

В странах Запада в связи со стабильной экономикой приобрести жилье намного доступнее, чем в России. Например, частный двухэтажный дом с гаражом и задним двориком на Западе примерно сравним по стоимости с двухкомнатной квартирой на окраине Москвы.

В России хорошо зарабатывающий специалист не всегда может приобрести жилье, это при том, что за рубежом недвижимость нередко в разы дешевле, чем в России, и нет проблем с арендой квартир. Там принято снимать квартиру, и это не менее удобно, чем ее купить.

Миграционные процессы оказывают различное влияние на экономику, социальную сферу и внутриполитическое положение как принимающих стран, так и стран-доноров. Баланс позитивных и негативных последствий обуславливается конкретными внутренними условиями каждой страны, ее положением в мировой экономике и международными отношениями.

На современном рынке труда наблюдается перенасыщенность представителей юриспруденции, экономики, социального развития. В то же время имеет место нехватка профессиональных рабочих кадров. Это связано с профессиональной ориентацией молодежи. Проблема трудоустройства заключается в дефиците квалифицированных кадров, деформации профессионально- квалифицированной структуры, низкой мобильности рабочей силы. Сохраняется проблема несбалансированности спроса и предложений на рынке труда и рынке образовательных услуг, вы- ходящая за рамки компетенции муниципального образования. Таким образом, создаются предпосылки к возникновению миграционных предпочтений у молодежи.

Таблица 3. Количество молодых семей в Республике Бурятия, состоящих на учете для получения жилой площади в органах местного самоуправления и получивших ее [5]

|

Год |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

В очереди на жилье |

785 |

898 |

1144 |

1399 |

1632 |

1464 |

1257 |

1969 |

3404 |

4557 |

|

Получившие жилплощадь |

66 |

91 |

118 |

149 |

83 |

16 |

93 |

371 |

348 |

208 |

Динамика численности молодых семей в очереди и получивших жилье

Рис. 3

Миграция специалистов имеет отличные от миграции неквалифицированных рабочих последствия для стран. Миграция неквалифицированных рабочих достаточно благоприятна для страны, региона-донора, т.к. в первую очередь позволяет снизить уровень безработицы, освобождая рабочие места, исчезает напряженность на местном рынке труда. К тому же эмигранты улучшают не только жизненные условия для себя и своей семьи, но и облегчают нагрузку на бюджет и связанные с ней социальные издержки и расходы.

При эмиграции квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала, ученых и специалистов страна, регион-донор оказываются в большом проигрыше. Теряются все капитальные затраты на подготовку этих кадров, рынок теряет самые «соки» рабочей силы, интеллектуальную элиту, творческий потенциал которой служил первоосновой и залогом развития экономики в условиях НТР. Таким образом, страна, регион-донор ухудшают свое сегодняшнее положение, теряют перспективы развития. Соответственно все потери страны, региона-донора оборачиваются выигрышем для другой страны: экономия на переподго- товку и обучение иностранных специалистов. Таким образом, вследствие эмиграции квалифицированных специалистов снижается экономическая привлекательность регионов-доноров, теряющих работоспособную и грамотную рабочую силу, трудовые ресурсы в наиболее трудоспособном возрасте, происходит старение рабочей силы, опустынивание территории, не оправдывают себя затраты на образование и подготовку специалистов; происходит так называемая «утечка мозгов». В геополитическом плане — ослабление восточных территорий России и перенаселение западных. Это только наиболее заметные социально-экономические последствия эмиграции.

Однако миграция квалифицированных специалистов имеет и ряд положительных последствий: например, если ученые или специалисты из развивающихся стран, регионов, повысив свою квалификацию и поработав в других развитых странах, регионах, вернулись на родину, положив начало научным школам и направлениям, получили образование и поправили материальное положение, т.е. принесли в свои страны, регионы новые знания, квалификацию, достаток своим семьям. Несомненным является и такое позитивное последствие, как доходы от эмиграции, т.е. денежные переводы эмигрантов в свои страны, регионы оказывают позитивное воздействие на сокращение бедности.

Миграцию, в том числе и возвратную, трудно регулировать. Но можно и нужно прогнозировать последствия миграции для страны, региона и для самих участников миграционного процесса. Это возможно на основе изучения ее причин, направлений миграционных потоков, экономических, социальных и других последствий. Миграционные потоки невозможно перекрыть, запретить. Их можно только с тем или иным успехом регулировать.

Проблемы миграции можно и нужно прогнозировать для страны, региона и для самих участников миграционного процесса.

Таким образом, в Республике Бурятия сложилась устойчивая миграционная убыль, которая является основной причиной сокращения численности постоянного населения. Происходит отток населения из районов столицы республики в другие регионы и страны, что усиливает неравномерность размещения населения на территории республики. В результате миграционной активности населения меняются не в лучшую сторону состав и структура населения, выезжают лица в трудоспособном возрасте, которые наиболее мобильны и здоровы, обладают профессиональноквалификационными качествами. Меняется национальный состав Бурятии, увеличиваются на- грузка на лиц моложе и старше трудоспособного возраста, углубляется процесс старения населения. Активная миграция среди молодежи влияет и на уровень рождаемости в республике. В связи с этим возрастает значимость сохраняющегося естественного прироста населения республики, который, однако, не замешает миграционную убыль населения.

Список литературы Факторы эмиграции молодежи Республики Бурятия

- Болотова С.В. Миграция молодежи в РБ//Материалы Междунар. конф. «Проблемы народонаселения России». 2009. Улан-Удэ. С. 115-118

- Дмитриев А.В. Миграция. Конфликт, безопасность, сотрудничество: монография. М.: РГСУ, 2009. 354 с

- Мигранты и принимающее сообщество: ценности толерантности через университет: сб. программ учебных курсов/Исслед. центр «Внутрен. Азия», Межрегион. ин-т обществ. наук при Иркут. гос. ун-те; гл. ред. В.И. Дятлов. Иркутск: Оттиск, 2009. 193 с

- Трудовая миграция населения и ее влияние на формирование современного рынка труда. Брянск: Дельта, 2007. 177 с

- Статистические данные ФСГС ГС по РБ (Бурстат)

- Молодежь Бурятии: стат. сб. Улан-Удэ, 2008. 38 с

- Молодежь Бурятии: стат. сб. Улан-Удэ, 2011. 45 с