Факторы миграции населения в сельских районах европейской части российской Арктики

Автор: Якушева У.Е., Максимов А.М., Малыгина М.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование миграции остается актуальным, несмотря на достаточную изученность процессов со стороны отечественных и зарубежных авторов. Наибольший интерес вызывают особенности миграционных процессов, в частности факторы миграции, в сельских территориях Арктической зоны Российской Федерации в связи с аккумулированием к текущему времени достаточного количества данных для анализа. В рамках статьи сделан акцент на рассмотрении семи муниципальных образований европейской части Российской Арктики и эмпирическом определении статистически значимых факторов миграции посредством корреляционного анализа. Данные по 15 показателям собраны с 2008 по 2021 год. Выявлено, что наиболее значимыми факторами миграции выступают развитие образования, состояние транспортного сообщения, продовольственная и финансовая обеспеченность населения, обеспеченность жильем. При этом комбинация статистически значимых факторов уникальна для каждого отдельного муниципального образования. Распространенный в теории миграции тезис о большем влиянии экономических факторов на динамику миграций в случае обследованных сельских районов подтвердился лишь частично. Обнаружено, что отдельные показатели, такие как сельскохозяйственное производство и занятость, в целом не оказывают влияния на миграционную убыль (прирост), а установленная связь с таким индикатором, как уровень заработной платы, не может быть однозначно интерпретирована. С ростом трудовых доходов отток сельских жителей за пределы их родных районов ослабевает, но не исчезает полностью. В свою очередь увеличение номинальных зарплат в немалой степени является отражением инфляционного эффекта, поэтому само по себе не может быть действенным механизмом удержания сельского населения.

Миграционное движение населения, факторы миграции, арктическая зона российской федерации, муниципальное образование, сельский район

Короткий адрес: https://sciup.org/147242514

IDR: 147242514 | УДК: 314.728 | DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.11

Текст научной статьи Факторы миграции населения в сельских районах европейской части российской Арктики

Вопросы миграции всегда занимали центральное место в системе управления человеческим потенциалом региона. Так, в 2018 году для определения основ и ориентиров в этой сфере была одобрена «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы»1, где миграционный прирост рассматривается как один из инструментов компенсации естественной убыли и «источник трудовых ресурсов». В качестве главных факторов миграции выделяются экономические и социальные, что определяет политику в отношении мигрантов. Более того, в документе «Основы государственной политики регионального развития Российской Федера- ции на период до 2025 года»2 в качестве одной из задач провозглашаемого курса выделяется совершенствование механизмов регулирования через стимулирование межрегиональной миграции в соответствии с потребностями каждого региона и сохранения трудовых ресурсов в стране. Таким образом, изучение миграционных процессов в целом и миграции трудовых ресурсов в частности остается актуальным в контексте сохранения рабочей силы на отдельно взятой территории. Наиболее остро данный вопрос стоит перед муниципальными образованиями, входящими в Арктическую зону Российской Федерации (далее – АЗРФ), где в последние 20 лет наблюдается отток населения (Фаузер, Смирнов, 2020). Помимо этого, известно, что тенденции выбытия более характерны для муниципальных образований, преимущественно представленных сельскими поселениями (Нефедова, Мкртчян, 2017). Все это позволяет утверждать, что отток населения из сельских территорий АЗРФ имеет наиболее выраженное и критическое значение в процессе их развития.

В рамках статьи мы обратимся к анализу связей между чистым миграционным приростом / убылью и различными параметрами, отражающими динамику социально-экономического состояния ряда сельских муниципальных районов 3 , относящихся к территориям европейской части АЗРФ. Эти районы входят в состав трех соседствующих субъектов Федерации:

1) Архангельская область – Лешуконский, Мезенский, Онежский, Пинежский и Приморский районы; 2) Ненецкий автономный округ – Заполярный район; 3) Республика Коми – Усть-Цилемский район 4 .

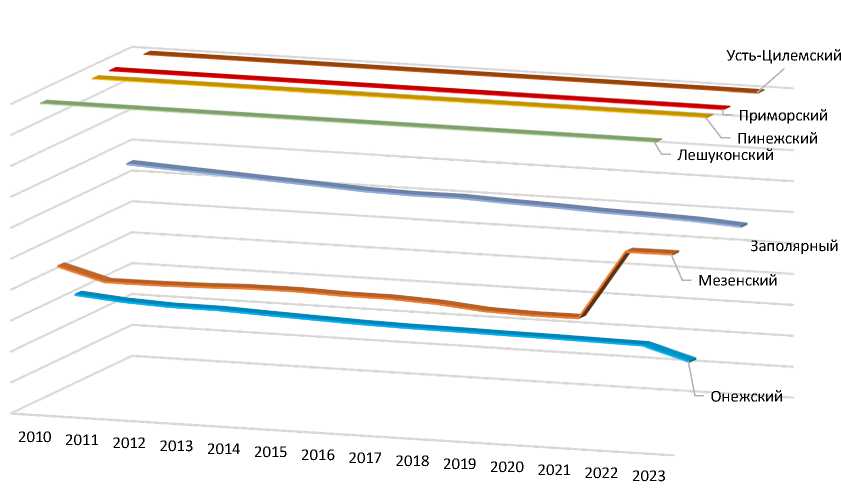

Доля сельского населения (рис. 1) в выделенных муниципальных образованиях колеблется от 30 до 100%, а в среднем в совокупности составляет 77%, при этом наблюдается незначительное уменьшение доли сельского населения в Онежском муниципальном районе 5 и увеличение – в Мезенском 6 .

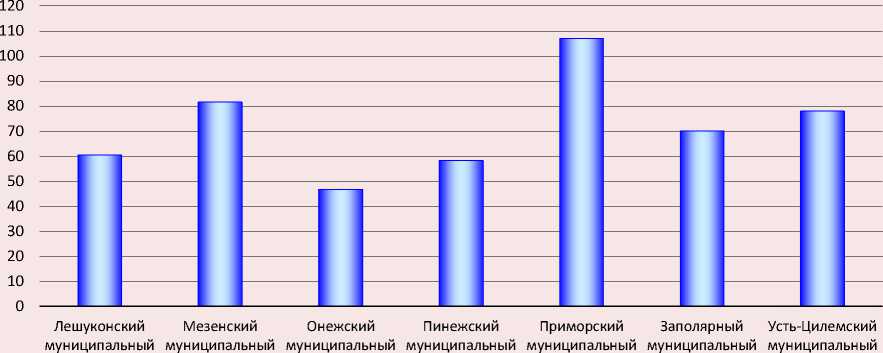

В большинстве исследуемых муниципальных образований (за исключением Приморского района) численность населения снижается в силу естественных причин и миграционной убыли (рис. 2).

Рис. 1. Доля сельского населения в общей численности жителей муниципальных образований европейской части АЗРФ с 2010 по 2023 год (на 1 января), %

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

|

Лешуконский |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Мезенский |

45 |

40 |

40 |

41 |

41 |

41 |

41 |

41 |

40 |

39 |

38 |

38 |

61 |

61 |

|

Онежский |

33 |

31 |

31 |

31 |

30 |

30 |

29 |

29 |

29 |

28 |

28 |

28 |

28 |

24 |

|

Пинежский |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Приморский |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Заполярный |

67 |

66 |

65 |

65 |

64 |

63 |

63 |

63 |

62 |

62 |

61 |

61 |

60 |

59 |

|

Усть-Цилемский |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований Архангельской области / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 13.07.2023); Паспорт муниципального образования «Муниципальный район Усть-Цилемский» // База данных показателей муниципальных образований Республики Коми / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 13.07.2023).

Рис. 2. Темпы снижения (роста) численности населения муниципальных образований европейской части АЗРФ с 2010 по 2023 год, %

район район район район район район район

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований Архангельской области / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 13.07.2023); Паспорт муниципального образования «Муниципальный район Усть-Цилемский» // База данных показателей муниципальных образований Республики Коми / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 13.07.2023).

При этом на миграционное движение населения сельских территорий АЗРФ могут влиять как экономические факторы, например заработная плата и наличие рабочих мест, так и факторы иного порядка: состояние социальной инфраструктуры, культурно-досуговой сферы, транспортная доступность и т. п. Цель нашего исследования заключается в определении соотношения факторов миграционного движения населения в перечисленных выше сельских районах и выявлении специфики этого соотношения для конкретных муниципальных образований.

Теоретический обзор

В трудах исследователей тема миграции представлена достаточно широко. В работах последнего десятилетия освещены фундаментальные аспекты теории миграции (Вишневский, 2017; Рыбаковский, 2017а; Рыбаковский, 2017b; Logan, Shin Hyoung, 2012; Borjas, 2021), миграционное поведение (Амбражевич, 2014), миграция трудоспособного населения (Безбо- родова, 2010; Комаровский, 2022), особенности внутренней и внешней миграции7 (Нефедова, Мкртчян, 2017; Мкртчян, 2019; Махрова, 2020; Champion, 2018), специфика женской миграции (Флоринская, 2022; Тюрюканова, 2005), отношение к мигрантам в принимающих сообществах (Бурундукова и др., 2017) и многие иные аспекты.

Другой блок теоретических наработок в рамках исследуемого объекта охватывает вопросы развития сельских поселений, в частности проблем и специфики их развития именно в европейской части АЗРФ (Дмитриева, Бурьян, 2011; Иванов, Лаженцев, 2014; Попова, 2014; Коновалова и др., 2022). Авторы исследований приходят к общему выводу об ухудшении демографической ситуации в муниципалитетах, недостаточности трудовых ресурсов в соци- альной сфере и широком разбросе социальноэкономических профилей муниципалитетов, что требует индивидуального подхода при анализе. Отмечается ограниченность данных, затрудняющая выявление долгосрочных трендов для сельских поселений. В работах детально рассмотрены социально-экономические характеристики именно регионов АЗРФ, но вопрос миграций и их факторов раскрыт поверхностно.

В связи с этим основной фокус нашего исследования направлен на изучение факторов миграционных процессов. Ещё во второй половине XX века было показано, что миграционные установки в любом обществе дифференцированы, поскольку индивидами миграция рассматривается инструментально – как потенциальный способ удовлетворения своих специфических потребностей, определяемых их социальным положением (Хомра, 1979). В настоящее время к базовым факторам миграции исследователи относят уровень средней / медианной заработной платы, дифференциацию доходов населения, уровень инфляции и другие параметры конкретной территориальной системы, которые могут выступать для индивидов в качестве действенных экономических стимулов (Амбражевич, 2014). Неэкономические драйверы миграции лиц старше 14 лет, уезжающих из Арктики или, наоборот, приезжающих на её территории, были выявлены В.В. Фаузером. К ним относятся причины личного и семейного характера, а также поступление в университет. Примечательно, что экологическое благополучие и природно-климатические условия практически не влияют на миграционный процесс (Фаузер, 2013).

Изучению специфики миграционных процессов, протекающих на северных и арктических территориях в разных странах мира, посвящены работы многих зарубежных исследователей. Так, общие тенденции миграции в Арктике исследованы в работе Т. Хеленэк (Heleniak, 2014); П. Бивилэндер и Р. Пен-дакур занимались вопросами трансграничной трудовой миграции в арктических странах (Bevelander, Pendakur, 2014); Л. Джангсберг, А. Копуса и их коллеги изучали миграционные тренды в связи с особенностями рынков труда в сырьевых регионах Арктики (Jungsberg еt al., 2018). В России также имеется богатый опыт изучения этой проблематики (работы В.В. Фа-узера, А.Г. Шеломенцева, Е.В. Смиреннико-вой и др.).

А.Г. Шеломенцев с соавторами на основе корреляционного анализа выявили наличие взаимосвязи между миграцией и такими факторами, как уровень заработной платы, занятость, стоимость и качество жилья, возраст, экономическая активность в регионах АЗРФ. В итоге наименьший уровень влияния рассматриваемых факторов зафиксирован в Мурманской области, а наибольший – в Республике Карелия и Архангельской области. Примечательно, что уровень занятости влияет на миграционные процессы в зависимости от преобладающего вида экономической деятельности. В частности, влияние его выявлено в тех муниципальных образованиях, где население было занято в обрабатывающей отрасли и строительстве. Более того, авторами найдена прямая связь между миграцией и числом лиц в трудоспособном возрасте (Шеломенцев и др., 2018).

Л.В. Воронина и У.Е. Якушева продолжили исследования в этом направлении и определили связь между оттоком населения и количеством зарегистрированных с болезнями органов дыхания, эндокринной системы и болезнями крови. Сложившаяся ситуация свидетельствует, что АЗРФ покидает преимущественно население с более крепким здоровьем. Взаимосвязь отсутствовала только для Чукотского автономного округа, что объясняется его отдаленностью от крупных городов России (Воронина, Якушева, 2019).

В.В. Фаузер и А.В. Смирнов на основе статистического и картографического анализа выделили основные направления миграции проживающих в регионах АЗРФ граждан, составив схему движения населения. Отличительной, но очевидной особенностью является миграция в крупные города, прежде всего города федерального значения. При этом процесс миграции идёт поэтапно: из сельского поселения в городской округ, далее в более крупный по численности населения город и, в конечном счете, в Москву (Фаузер, Смирнов, 2020).

В меньшей степени исследователи анализируют миграционное движение населения в АЗРФ на уровне муниципальных образований. Е.А. Корчак, рассматривая Мурманскую область, показывает, что практически половина внутрирегиональной миграции затрагивает административный центр – г. Мурманск, и связывает это с наличием большого числа трудовых вакансий в нём. Также он отмечает, что в г. Апатиты, население которого в значительной мере формируется за счет внутренней миграции, лишь четверть старшеклассников, согласно результатам опроса, планируют остаться в родном городе, несмотря на наличие существенного количества рабочих мест в сфере добывающей промышленности. В сельских поселениях миграционные тенденции характеризуются тем, что каждый второй житель переезжает в более крупное муниципальное образование (Кор-чак, 2019). Одной из причин может выступать отсутствие идентичности с местом проживания: по результатам опросов, каждый четвертый связывает себя с Мурманской областью, при этом 70% опрошенных отмечают идентичность с Россией. В таком случае фактор региональной / локальной идентичности в миграционных установках практически отсутствует, что говорит о равных возможностях как внутри- так и межрегиональной миграции (Недосека, Жигунова, 2019).

Более детально миграционные установки, но уже для абитуриентов муниципальных образований Республики Карелия, раскрыты в работе А.В. Симаковой и И.С. Степусь. Показано, что в арктических районах республики молодые люди с высоким уровнем образования или опытом проживания в другом регионе более склоны к эмиграции для получения образования. Причем 72% опрошенных планируют продолжить учебу после окончания школы, а основной ориентир – это образовательные организации Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы объясняют такие установки через «ожидание лучшей жизни» (Симакова, Степусь, 2023, с. 258). Следует отметить, что склонность молодого населения к миграции в другие районы является одной из характерных черт данного возрастного периода и наблюдается по всему миру (Smith, Sage, 2014; Jiboku, Jiboku, 2022).

Исследование особенностей миграционных процессов в муниципальных образованиях АЗРФ было продолжено Д.Н. Мокренским. Автор провел сравнительный анализ Архангельской области с Костромской и Вологодской, разделив муниципалитеты на четыре типа в зависимости от динамики миграции и изменения естественного движения. Большая их часть была отнесена в группу имеющих отрицательную динамику естественного движения населения. Примечательно, что муниципальные образования Архангельской области представлены во всех четырех типах, тогда как Вологодской области – в трех, а Костромской – в двух. Сложившаяся ситуация свидетельствует об оптимальном соотношении миграционных процессов внутри Архангельской области как целостной системы (Мокренский, Николаева, 2022).

Выводы отечественных демографов и экономистов отчасти подкрепляются результатами социологических исследований, опирающихся на опросные методы. Если обратиться к наиболее часто упоминаемым в последние годы причинам, побуждающим людей к переезду 8 , то у респондентов, проживающих на территориях АЗРФ 9 (и имеющих выраженные миграционные установки), таковыми выступают высокая стоимость жизни, низкие доходы, не-благоустроенность территорий проживания, неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, неблагоприятные климатические условия и экологическая обстановка (Блынская и др., 2020; Гущина и др., 2019; Фа-узер, Лыткина, 2017).

При этом следует иметь в виду, что не только масштабы реального миграционного движения населения могут сильно отличаться от уровня миграционных установок, но и оценки респондентами тех или иных социально-экономических параметров места их проживания, их относительной значимости для мотивации к переезду несут на себе отпечаток субъектив- ных представлений, стереотипов восприятия и когнитивных искажений. Именно поэтому данные, получаемые в ходе социологических опросов, имеют ограниченный потенциал определения ключевых факторов миграции и требуют проверки другим методом, например корреляционным анализом данных миграционной и социально-экономической статистики (Шело-менцев и др., 2018).

Несмотря на внимание к вопросам миграции в Арктике со стороны зарубежных авторов, которые в большей степени нацелены на межстрановое сравнение и рассматривают процессы в глобальном аспекте, и российских исследователей, остается неизученным вопрос специфики миграционных процессов на сельских территориях АЗРФ и присущих им факторах влияния на миграционный отток / прирост именно в разрезе муниципальных образований. Мы присоединяемся к существующей дискуссии о факторах миграционного движения населения, но делаем акцент именно на сельских территориях АЗРФ. При этом в статье будет дополнительно верифицировано распространенное среди специалистов по миграции мнение, что именно экономические факторы в узком значении термина (экономические стимулы) в наибольшей степени определяют миграционное движение населения, и выявлено, подтверждается ли этот тезис на уровне локальных территориальных систем.

Методы исследования

Проведенное исследование включает два этапа: 1) анализ социально-экономических показателей сельских районов АЗРФ и 2) определение статистически значимых факторов миграции сельского населения. Статистический анализ основан на рассмотрении временных рядов средней начисленной заработной платы, занятости населения в целом и по видам деятельности на 2022 год, миграционного прироста (убыли) по семи ранее обозначенным муниципальным районам с целью выявления основных тенденций за 2010–2021 гг. Период анализа обоснован доступностью данных в рамках выбранных территориальных единиц. На втором этапе исследования оценено влияние различных факторов на миграционное движение населения в отобранных муниципальных образованиях.

В качестве показателя, отражающего миграционное движение населения, было выбрано миграционное сальдо, в связи с тем что оно ре-зультирует разнонаправленные миграционные потоки (прирост и убыль) и с этой точки зрения выступает наиболее комплексным индикатором (Рыбаковский, 2017а). Также мы исходим из того, что тот или иной показатель социально-экономического развития, если он является в конкретном районе фактором миграционного движения населения, при прочих равных условиях воздействует на миграционное поведение индивидов одинаковым образом – выступает либо стимулом уехать, либо стимулом остаться (приехать). Таким образом, миграционное сальдо учитывает действие изучаемого фактора одновременно и на приток, и на отток населения с территории, что делает его удобным индикатором для поиска корреляций между миграцией населения и динамикой социально-экономических параметров конкретной территориальной системы.

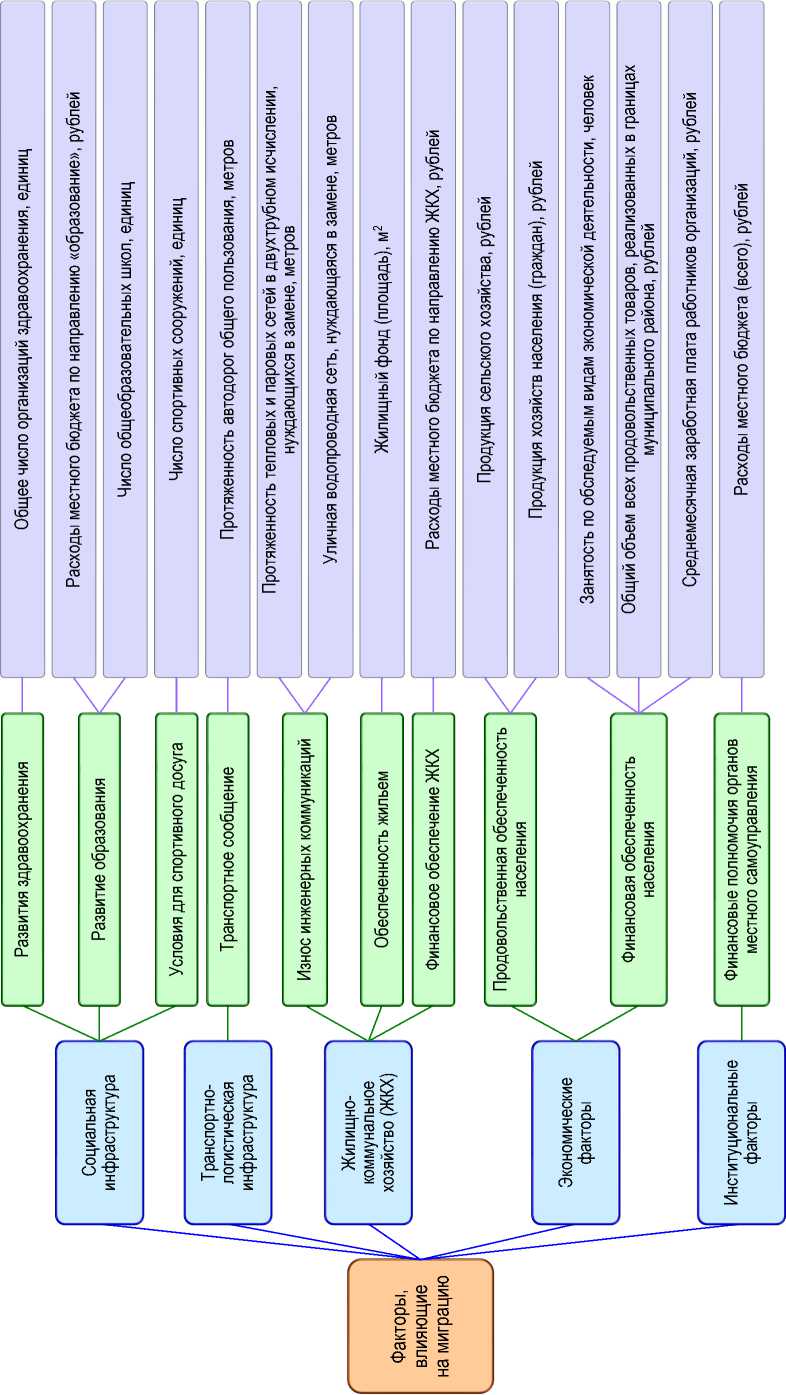

Система факторов миграции (их группировки) и отражающих их показателей представлена на рисунке 3 . Факторы и отражающие их показатели были отобраны на основе доступности данных за период от 10 лет для получения достоверных результатов, а также с учетом их релевантности конвенциональным представлениям в теории факторов миграции. В итоге нами было отобрано 15 показателей для 10 факторов, распределенных по 5 группам:

-

1) расходы местного бюджета (всего) выступают отражением фактора финансовых полномочий органов местного самоуправления, что наряду с локальным законодательством (которое как фактор миграции не может быть квантифицировано, а потому неприменимо в статистическом анализе) является институциональным каркасом «жизнедеятельности» сельских территорий;

-

2) общее число организаций здравоохранения представляет собой индикатор фактора «развитие здравоохранения»;

-

3) число общеобразовательных школ является показателем фактора «развитие образования»; расходы местного бюджета по направлению «образование» также отражают развитие образования, но с акцентом на управленческое

Рис. 3. Система групп факторов миграционного движения населения в муниципальных образованиях АЗРФ

Источник: составлено авторами на основе (Амбражевич, 2014; Рыбаковский, 2017а; Рыбаковский, 2017b; Фаузер, 2013; Шеломенцев и др., 2018).

воздействие; нередко при участии главы между муниципальным образованием и частной компанией заключается соглашение о взаимодействии, в рамках которого в бюджет поступают финансовые средства для решения социальных проблем;

-

4) число спортивных сооружений отражает фактор условий для спортивного досуга (одновременно выполняет несколько социально значимых функций – поддержание здорового образа жизни, приобщение к нормам физической культуры, активного отдыха);

-

5) протяженность автодорог общего пользования характеризует фактор «транспортное сообщение» (отказ от учета железнодорожного, водного и авиасообщения связан с тем, что в открытом доступе по ним отсутствуют систематически собираемые и унифицированные для разных муниципалитетов количественные данные);

-

6) протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, и уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, раскрывают фактор износа инженерных коммуникаций;

-

7) жилищный фонд (площадь) характеризует фактор обеспеченности жильем;

-

8) расходы местного бюджета по направлению «жилищно-коммунальное хозяйство» – фактор финансового обеспечения ЖКХ: участие муниципального образования в различного рода проектах, государственных программах, получение целевых поступлений в бюджет является результатом деятельности органов власти в отношении решения той или иной проблемы, отражает их заинтересованность в развитии ЖКХ;

-

9) продукция сельского хозяйства и продукция хозяйств населения (граждан) представляют фактор продовольственной обеспеченности населения;

-

10) занятость по обследуемым видам экономической деятельности, среднемесячная заработная плата работников организаций и общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального района, – три связанных показателя, отражающих фактор финансовой обеспеченности населения. Факторы 9 и 10 отнесены нами к группе «Экономические факторы».

Поиск силы и направления связи между миграционной убылью и представленными выше показателями осуществлялся при помощи корреляционного анализа. Период анализа для показателей Лешуконского, Мезенского, Пинеж-ского, Приморского районов – с 2008 по 2021 год, кроме показателей «Занятость по обследуемым видам экономической деятельности», «Среднемесячная заработная плата работников организаций» и «Общий объем всех продовольственных товаров» – с 2009 по 2021 год. Для Усть-Цилемского района все данные взяты с 2008 по 2021 год, кроме показателя «Общий объем всех продовольственных товаров» (2009– 2021 гг.). Для Онежского района оценка производилась с 2010 по 2021 год. Для Заполярного района также использовался временной период с 2010 по 2021 год, кроме показателей «Продукция сельского хозяйства» и «Продукция хозяйства населения (граждан)», для которых данные взяты с 2012 по 2021 год. Источниками информации послужили базы данных показателей муниципальных образований Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и Управления по Республике Коми 10 , отчеты глав администраций муниципальных образований о результатах деятельности и деятельности администрации муниципального образования, доклады глав муниципальных образований о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, постановления администраций муниципальных образований «Об исполнении районных бюджетов за 2021 год».

Для оценки наличия связи, её силы и направления использовался коэффициент корреляции Спирмена, что обусловлено малым ко-

Таблица 1. Шкала Чеддока

|

Значение показателя корреляции |

Характеристика силы связи |

|

0,1–0,3 |

Слабая |

|

0,3–0,5 |

Умеренная |

|

0,5–0,7 |

Заметная |

|

0,7–0,9 |

Высокая (сильная) |

|

0,9–0,99 |

Весьма высокая (очень сильная) |

|

Источник: составлено авторами на основе (Chaddock, 1925). |

|

личеством значений в нашей выборке (менее 30). Нулевая гипотеза, Н0: между переменной «Миграционное сальдо» и переменными, представленными на рисунке 3, связи нет. Уровень значимости p ≤ 0,05. Для оценки силы связи используем шкалу Чеддока (табл. 1).

Полученные коэффициенты корреляции в рамках АВС-анализа были распределены на три группы в зависимости от частоты проявления и силы: характерные для всей территории (имеется 80% совпадений между муниципальными образованиями в рамках выбранного показателя), распространенные (от 79 до 30% совпадений), специфичные (имеется менее 29% совпадений).

Результаты и дискуссия

В ходе анализа ряда показателей, характеризующих социально-экономическое положение в обследованных муниципальных районах (Приложение) , авторами были выявлены следующие основные тренды: отсутствие заметной динамики занятости практически во всех районах (за исключением Мезенского); восходящая динамика номинальных зарплат вследствие влияния инфляции; структура занятости в разных районах заметно отличается, но общим является преобладание занятости в разного рода бюджетных учреждениях (от почти половины всех занятых и выше); во внебюджетной сфере основными работодателями выступают организации, предоставляющие услуги транспортировки, хранения и связи, ресурсогенерирующие и ресурсоснабжающие организации (в системе коммунального хозяйства), а также предприятия сельского и лесного хозяйства (особенно много занятых в этих отраслях в Пинежском районе); Онежский район – единственный, где фиксируется значительная занятость в обрабатывающих производствах (в большинстве из обследованных районов таковые попросту отсутствуют).

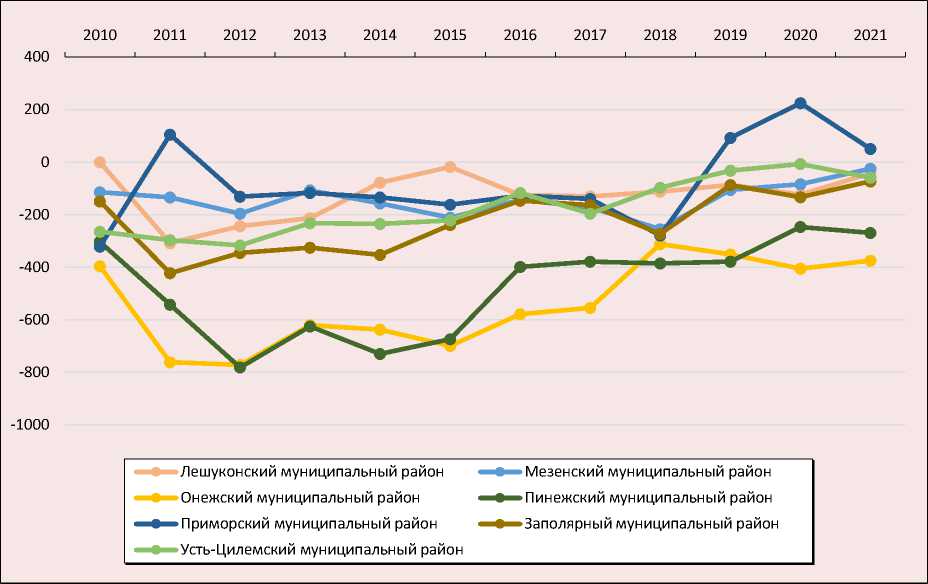

Отдельно следует отметить результаты анализа миграционного движения как наиболее полно отражающего происходящие изменения в объекте исследования. В ходе анализа динамических рядов (рис. 4) выявлено, что практически во всех муниципальных районах наблюдается миграционная убыль. Исключением является Приморский район, где в 2019–2021 гг. зафиксирован прирост населения. Среди остальных муниципалитетов выделяются явные антилидеры по оттоку населения: в Онежском и Пинежском районах ежегодные показатели миграционной убыли наибольшие за весь рассматриваемый период. Высокие значения показателя убыли населения наблюдались в первой половине 2010-х годов и в Заполярном районе Ненецкого АО. Данные красноречиво свидетельствуют о тенденции к «сжатию» поселений и низкой степени жизнеспособности сельских территорий на европейской части АЗРФ.

Проведенный корреляционный анализ показал, что факторы влияния на миграцию в зависимости от муниципалитета достаточно сильно разнятся (табл. 2) , что подтверждает выводы Л.В. Коноваловой и её коллег в отношении общего анализа социально-экономических индикаторов (Коновалова и др., 2022). Так, в Лешуконском районе на миграционное движение населения в большей степени влияют обеспеченность жильем и услугами здравоохранения.

В Мезенском районе наблюдается отрицательная корреляция между сальдо миграции и объемом произведенной домохозяйствами сельхозпродукции – уменьшение оттока населения к концу 2010-х гг. после сравнительно высоких его значений на протяжении почти всего десятилетия сопровождалось снижением производства продукции приусадебных хозяйств. Причина такого на первый взгляд

Рис. 4. Динамика миграционного сальдо (в разрезе муниципальных образований АЗРФ), 2010–2021 гг., чел.

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований Архангельской области / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 13.07.2023); Паспорт муниципального образования «Муниципальный район Усть-Цилемский» // База данных показателей муниципальных образований Республики Коми / Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения 13.07.2023).

парадоксального факта кроется в накопленном эффекте убыли трудоспособного населения: в течение многих лет уезжали жители района, которые могли активно заниматься приусадебным хозяйством, что в конечном итоге сказалось на валовых объемах производства, а заметное снижение масштабов эмиграции в последние годы не смогло само по себе компенсировать эти потери (численность населения района продолжает снижаться, хотя и не такими значительными темпами).

Изложенное выше справедливо и в отношении Онежского района, однако в нём миграционное движение населения, помимо связи с динамикой сельхозпроизводства, имеет сильную статистически значимую связь с состоянием жилищно-коммунального хозяйства: замедле- ние миграционной убыли положительно коррелирует с ростом фонда жилья и отрицательно – с расходами бюджета на ЖКХ. В последнем случае снижение бюджетных расходов свидетельствует об отсутствии критических проблем в этой сфере, которые бы требовали наращивания денежных «вливаний». В такой ситуации состояние ЖКХ перестаёт быть фактором, «выталкивающим» население из района.

Для Усть-Цилемского района факторами, формирующими миграционный отток или прирост, стали финансовая и продовольственная обеспеченность, «развитие» образования (сопутствующий уменьшению численности детей школьного возраста процесс закрытия школ) и изменение протяженности сети автомобильных дорог (положительная корреляция).

Таблица 2. Корреляции между миграционным сальдо и независимыми переменными (при p ≤ 0,05 – выделено цветом)

|

’то 03 2 |

1 i =г |

о |

cd" |

cd" |

8 |

cp" |

‘Я |

‘Я |

CD |

О |

|||||||

|

то со |

оо |

CD |

о |

cd" |

4. |

о |

О |

cp" |

oo |

CO |

cd" |

||||||

|

CD |

СО |

co |

co |

о |

cd |

co |

cd" |

cp" |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

|||||

|

ср" |

CD |

о |

cd" |

cp" |

s |

oo |

cd" |

co |

cd" |

||||||||

|

о |

СО |

cd" |

s |

S |

cp" |

о |

co |

о |

cd" |

s |

|||||||

|

3 |

ср" |

oo |

о |

cd" |

cp" |

cd" |

s |

cp" |

cd" |

cp" |

s |

s |

cd" |

||||

|

со |

s |

s |

OO |

8 |

cd" |

cd" |

oo |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

||||||

|

-8 S |

§ то CD 2 о |

m £L |

§ то CD 2 о |

” ? m £L |

§ TO CD 2 о |

m £L |

^- TO CD S о |

m ^L |

^- TO CD S о |

m ^L |

§ TO CD S о |

” ? m ^L |

§ TO CD 2 о |

m ^L |

§ TO CD 2 о |

” ? m ^L |

|

|

то 2 |

X zr |

О то |

h о 5 |

X ^ 3 |

X |

5 о Го |

1 “ § 'B X i В TO TO EI EI n TO f 3 i s >< 5 TO ri TO н о s to TO- TO О TO EI c s co |

1 $ 1 го о о го § ТО то § S' |

|||||||||

Окончание таблицы 2

|

’то то 03 2 |

1 i г ^ О о > ТО =г |

ОО |

g |

cd" |

g |

g |

1 |

|||||||||

|

то то со |

g |

о |

g |

5 |

ср" |

g |

g |

g |

cp" |

cd" |

CD |

cd" |

g |

|||

|

ОО |

CD |

cd" |

g |

о |

CD |

g |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

g |

|||||

|

g |

CD |

ф |

CD |

cd" |

g |

g |

cd" |

g |

cd" |

cd" |

||||||

|

о |

СО |

cd" |

ср" |

cp" |

||||||||||||

|

3 |

СО |

CD |

со |

cd" |

cd" |

cp" |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

|||||

|

ср" |

g |

cd" |

g |

g |

g |

g |

cp" |

cd" |

CD |

CD |

||||||

|

-8 S |

§ то CD S о |

m £^ |

§ то CD S о |

m DL |

§ то CD S о |

m DL |

^- TO CD S о |

m ^L |

^- TO CD S о |

” ? m ^L |

§ TO CD S о |

m ^L |

CD S о |

” ? m ^L |

||

|

то то |

СВ со |

■то то х 2 |

то 2 о X ТО О то |

5 1 Ж га 2 ° VO g X о Е го га О- х |

TO О 5 £ sis =i= TO TO S CD CO m TO |

= co 5 ” m a. q. w M w о ГО X s TO н CD ГО O- TO О E |

m ™ ca x § 8 - ” о 00 $ § о = § 1 I >S TO 00 ^. 5" g TO О ^ to S |

|||||||||

Фактор транспортного сообщения Т.Е. Дмитриева и М.С. Бурьян выделили как один из значимых в формировании системы здравоохранения Республики Коми, так как он предопределяет время ожидания медицинской помощи в частности и возможности предоставлять определенный уровень качества жизни в целом (Дмитриева, Бурьян, 2011).

Примечательно, что для Приморского района не обнаружено значимой корреляции между миграционным сальдо и любым другим рассматриваемым показателем. Объяснением этого служит близость большинства сельских территорий района к городской агломерации – областному центру (Архангельску) и расположенным рядом с ним крупным городам (Северодвинску и Новодвинску). Часть жителей отказывается от решения о переезде на постоянное место жительства в крупный город внутри региона (вопреки обозначенному В.В. Фаузером и А.В. Смирновым паттерну миграционного поведения), а остаётся в районе в связи с наличием организованного быстрого транспортного сообщения с этим городом. Более того, в период пандемии COVID-19 наблюдался миграционный прирост в сельских муниципальных образованиях внутри данного района, которые относительно близко расположены к Архангельской агломерации и связаны с ней развитыми транспортными коммуникациями. Это является признаком наметившегося процесса рурализации (дезурбанизации), в особенности если учесть, что ряд сельских территорий в составе района (муниципальные образования «Катунинское», «Уемское», «Приморское», «Лисестровское», посёлок Талаги и др.) фактически становятся своеобразной «суб-урбией» областного центра.

В целом результаты корреляционного анализа позволяют утверждать, что значимые факторы миграционного движения сельского населения представляют в каждом отдельном муниципальном образовании уникальную комбинацию.

Дальнейший анализ был направлен на поиск закономерностей, исходя из предположения о том, что характеристики районов, такие как географическое положение относительно регионального центра и соседних субъектов РФ, а также транспортная связность с другими муниципальными образованиями, состояние и особенности локальной экономики, общая демографическая ситуация, должны обусловливать зависимость миграционных установок от вполне определенных средовых факторов (социально-экономических, инфраструктурных, институциональных), а значит количество и состав эмпирически выявленных факторов, имеющих значимые корреляции (со средней и выше силой связи) с сальдо миграции, должны быть примерно одинаковые у районов со схожими характеристиками.

Соответственно, мы можем выделить, во-первых, Приморский район Архангельской области, контрастный по отношению ко всем остальным: компактное расселение в устье и верхнем течении Северной Двины, плотность расселения возрастает по мере приближения сельских территорий к агломерации, в целом развитая транспортно-логистическая инфраструктура, сравнительно высокий уровень жизни и тесные экономические связи с региональным центром. Выше было отмечено, что в силу этих особенностей а) сальдо миграции в Приморском районе не коррелирует ни с одним из отобранных нами показателей, б) миграционный отток населения из района в город в целом низкий, в отдельные годы наблюдался небольшой прирост.

Во-вторых, в нашей выборке выделяется группа сельских районов, которые могут быть обозначены как периферийные или пограничные: Лешуконский, Мезенский, Онежский, Пинежский и Усть-Цилемский. Они расположены в отдалении от ключевых транспортных магистралей своего региона, граничат (или близко расположены) с территориями соседних регионов, отличаются слабой заселенностью и низкой плотностью населения 11 , локальная экономика базируется на эксплуатации обширных лесных ресурсов и, в меньшей степени, традиционных отраслях сельского хозяйства 12 .

Однако однородности количества и состава факторов, влияющих на миграционное движение населения в этой группе, обнаружить не удается: Пинежский и Мезенский районы демонстрируют статистически значимые корреляции с двумя и одним показателями соответственно (слабое влияние средовых факторов), для Лешуконского района их число равняется шести (среднее влияние), а в случае с Онежским и Усть-Цилемским районами мы имеем по девять показателей, коррелирующих с миграционной убылью в них (сильное влияние). При этом показателей, общих для всех районов и хорошо скоррелированных с миграционным сальдо, выделить не удается. Между Онежским и Усть-Цилемским районами, несмотря на их взаимную географическую удаленность, довольно много общего: пять из девяти корреляций у них совпадают (см. табл. 2). Три из них связаны с показателями, упомянутыми выше, как наиболее часто встречающиеся во всей выборке, а значит не характеризующие специфику этих двух районов. Из действительно интересных соответствий можно указать на то, что замедление оттока населения из Онежского и Усть-Цилемского районов в конце 2010-х – начале 2020-х гг., что также подтверждается выводами о росте доли трудоспособного населения Усть-Цилемского муниципального образования (Попова, 2014), одинаково сопровождается снижением производства сельхозпродукции домохозяйств. Как было отмечено выше, это связано с кумулятивным эффектом постепенного роста числа выбывших в трудоспособном возрасте жителей на протяжении нескольких предшествующих лет. Данная особенность сближает эти два района с Мезенским.

Наконец, особняком стоит Заполярный район Ненецкого АО, фактически покрывающий всю территорию округа за вычетом территории г. Нарьян-Мар. Район отличается большой территорией, низкой плотностью населения, слабой транспортной связностью как с соседними территориями, так и внутри; суровым климатом, отсутствием пахотных земель и лесных ресурсов. Число показателей, имеющих значимую корреляцию с миграционным сальдо, равняется восьми. По семи из них наблю- дается совпадение с Усть-Цилемским районом. Однако различия в силе и направлении связи по большинству из них не позволяют сделать вывод о реальной близости состава факторов миграционного движения для двух этих районов, хотя определенное сходство, безусловно, имеется.

В контексте проведенного корреляционного анализа факторы миграционного движения населения для всей совокупности рассматриваемых нами муниципальных образований сгруппированы по ABC-анализу следующим образом:

– характерные для всех районов факторы: не выявлено;

– распространенные факторы: развитие образования, состояние транспортного сообщения, продовольственная и финансовая обеспеченность населения, обеспеченность жильем;

– специфичные факторы: развитие здравоохранения, состояние инженерных коммуникаций и финансовые полномочия муниципальных властей.

В то же время следует отметить, что в группе «распространенные факторы» чаще других оказываются связаны с миграционным сальдо следующие показатели: изменение площади жилищного фонда, динамика муниципальных расходов на образование и среднемесячных зарплат. При этом роль обеспеченности жильем как фактора миграционного движения имеет разное влияние: от района к району миграционное сальдо повышается то при увеличении общей площади жилья, то при её уменьшении. Схожие выводы о влиянии обеспеченности жильем на миграцию были получены авторским коллективом во главе с А.Г. Шеломенцевым, но тенденция взаимосвязи среди всех входящих в АЗРФ регионов была выделена только для Архангельской области (Шеломенцев и др., 2018). Однако выявленная авторами слабая взаимосвязь фактора «износ инженерных коммуникаций» с миграционным сальдо говорит об его несущественности при принятии решения индивидом, что противоречит выдвинутому тезису Л.В. Коноваловой о прямой связи миграционного оттока с некомфортностью проживания (Коновалова и др., 2022).

Прямая взаимосвязь между заработной платой и миграционным сальдо объясняется тем, что оставшиеся жители трудоустроены на приемлемо оплачиваемых должностях (минимальная заработная плата среди всех районов на 2021 год составляла 48 тыс. рублей), а мигрирует в основном население с более низким доходом, что также подтверждено результатами социально-экономического анализа Республики Коми (Попова, 2014). А положительная корреляция между миграционным оттоком и ростом бюджетных расходов на образование объясняется инфляцией и отложенным эффектом привлечения финансовых средств в силу длительного принятия решений.

Заключение

В ходе исследования была проанализирована динамика миграционного движения населения в семи сельских муниципальных районах, входящих в состав территории АЗРФ, за период с 2010 по 2022 год. Корреляционный анализ выявил статистически значимую связь выше среднего между динамикой сальдо миграции в исследуемых районах и отдельными показателями из числа использованных нами для эмпирического определения факторов миграции. В частности, наиболее значимыми факторами оказались развитие образования, состояние транспортного сообщения, продовольственная и финансовая обеспеченность населения, обеспеченность жильем. Однако ни один фактор из перечисленных не продемонстрировал действия во всех семи районах.

Одновременно с этим результаты исследования свидетельствуют, что количество и состав статистически значимых факторов скорее уникальны для каждого отдельного муниципального образования, отражают его своеобразие, а сколько-нибудь убедительная типологизация сельских районов на основе факторов миграционного движения населения (по крайней мере в пределах нашей выборки) затруднительна.

Выдвинутый в начале статьи тезис о большем влиянии экономических факторов (занятость, заработная плата, розничные цены, производство домохозяйств и т. д.) на динамику миграций в сравнении с факторами социальной сферы, транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства в случае обследованных сельских районов подтвердился лишь частично. Более того, выяснилось, что отдельные показатели, такие как сельскохозяйственное производство и занятость в целом, не оказывают влияния на миграционную убыль (прирост), при этом такой значимый показатель, как уровень заработных плат, более чем в половине районов демонстрирует положительную корреляцию с миграционным сальдо: с ростом зарплат снижается отток населения. Не стоит исключать в качестве объяснения данной взаимосвязи реакцию людей на удорожание стоимости жизни – номинальные заработные платы увеличиваются вслед за инфляцией, а их реальная покупательная способность может отставать, что «выталкивает» наиболее мобильную часть местных жителей за пределы родного района. В итоге рассматриваемые авторами показатели были разделены на «характерные для всех районов», «распространенные факторы», «специфичные факторы» по частоте их проявления.

Полученные результаты исследований о влиянии тех или иных факторов на миграционное движение населения в рамках муниципальных образований европейской части АЗРФ могут быть использованы при корректировке как региональной, так и муниципальной политики, в частности через социально-экономические стратегии, региональные проекты «Демография», муниципальные программы, такие как «Комплексное развитие сельских территорий», «Управление муниципальными финансами» и другие.

Ограничением исследования стал малый размер выборок по анализируемым показателям в связи с неполнотой данных из открытых источников, вызванной особенностями статистического учета на муниципальном уровне. Следствием указанного ограничения, а также небольшого числа районов, отобранных для изучения, является невозможность генерализации полученных результатов. Выводы, представленные в статье, справедливы для рассмотренных локальных кейсов, но некоторые закономерности, которые при этом хорошо согласуются с отдельными конвенциональными положениями в современной теории миграций, могут служить точкой отчета для более масштабных исследовательских проектов.

Аккумуляция и аналитическое обобщение результатов проведенных ранее другими учеными локальных исследований сельской миграции в Арктике и расширение географии исследования миграционного движения населения на уровне муниципальных районов и округов представляются авторам перспективным направлением дальнейшего научного поиска.

Список литературы Факторы миграции населения в сельских районах европейской части российской Арктики

- Амбражевич А.И. (2014). Миграционное поведение и миграционное Настроение населения Республики Беларусь // Социология. № 3. С. 115–123.

- Безбородова Т.М. (2010). К вопросу о социально-экономической природе миграции трудовых ресурсов в Россию из стран ближнего зарубежья // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». № 1. С. 76–80.

- Блынская Т.А., Малинина К.О., Максимов А.М. (2020). Факторы миграционной убыли населения в Арктическом регионе (на примере Архангельской области) // Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: материалы V международной научно-практической интернет-конференции. В 2 ч. Вологда, 18–22 мая 2020 года. Т. I. Вологда: Вологодский научный центр Российской академии наук. С. 31–34.

- Бурундукова Е.М., Родь Ю.С., Хромцова Л.С. (2017). Результаты социологического исследования вопросов трудовой миграции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // Вестник Югорского государственного университета. Т. 13. № 3. C. 29–35. DOI: 10.17816/byusu201713329-35

- Вишневский А.Г. (2017). Демографические и миграционные процессы // Всемирная история. В 6 т. / отв. ред. А. О. Чубарьян. Т. 6. Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Кн. 1. Москва: Наука. С. 22–55.

- Воронина Л.В., Якушева У.Е. (2019). Взаимосвязь заболеваемости и оттока населения в регионах российской Арктики // Экономика и управление: научно-практический журнал. № 5 (149). С. 144–147.

- Гущина И.А., Кондратович Д.Л., Положенцева О.А. (2019). Динамика социального развития территорий российской Арктики в оценках населения: Мурманская область. Апатиты. 231 с.

- Дмитриева Т.Е., Бурьян М.С. (2011). Пространственное развитие социального сервиса северного региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 6 (18). С. 77–92.

- Иванов В.Н., Лаженцев В.А. (2014). Модернизация аграрного сектора экономики северных и арктических территорий (на примере Республики Коми) // Экономика региона. № 2 (38). С. 220–230.

- Комаровский В.В. (2022). Динамика безвизовой трудовой миграции в период пандемии 2019-2021 гг. // Социально-трудовые исследования. № 1 (46). С. 90–102. DOI:10.34022/2658-3712-2022-46-1-90-102

- Коновалова Л.В., Ушакова Т.Н., Зыкова Н.В. [и др.] (2022). Анализ динамики индикаторов социально-экономических факторов общественного здоровья арктических территорий Архангельской области // Экономика, предпринимательство и право. Т. 12. № 11. С. 3007–3022.

- Корчак Е. А. (2019). Миграционная ситуация в Мурманской области в свете реализации арктических интересов России // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. № 2 (58). С. 12.

- Махрова А.Г. (2020). Оценка перспектив развития процессов урбанизации в России: возможна ли жизнь за границами мегаполисов? // Наука, образование и экспериментальное проектирование. № 1. С. 237–239. DOI: 10.24411/9999-034A-2020-10054

- Мкртчян Н.В. (2019). Миграция и субурбанизация в региональных столицах и пригородных территориях России // Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные городские территории на постсоветском пространстве. сборник тезисов докладов международной научной конференции. В 2-х частях, г. Улан-Удэ, 14–16 ноября 2019 г. Улан-Удэ: Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН. С. 14–21. DOI: 10.31554/978-5-7925-0571-1-2019-1-14-21

- Мокренский Д.Н., Николаева У.Г. (2020). Сравнение внутрирегиональных тенденций демографического развития в регионах Ближнего Севера России (на примере Архангельской, Вологодской и Костромской областей) // Социологический ежегодник 2019–2020: сборник научных трудов. Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН. С. 51–64.

- Недосека Е.В., Жигунова Г.В. (2019.). Особенности локальной идентичности жителей моногородов (на примере Мурманской области) // Арктика и Север. № 37. С. 118–133. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2019.37.118

- Нефедова Т.Г., Мкртчян Н.В. (2017). Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России // Вестник Московского университета. Серия 5: География. № 5. С. 58–67.

- Попова Л.А. (2014). Демографический фактор обеспеченности экономики Республики Коми трудовыми ресурсами // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. Т. 6. № 1 (11). С. 140–148.

- Рыбаковский Л.Л. (2017а). К уточнению понятия «Миграция населения» // Социологические исследования. № 12. С. 78–83.

- Рыбаковский Л.Л. (2017b). Факторы и причины миграции населения, механизм их взаимосвязи // Народонаселение. Т. 20. № 2. С. 51–61.

- Симакова А.В., Степусь И.С. (2023). Образовательная миграция выпускников Карелии: арктическая специфика // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 3. С. 247–264. DOI: 10.15838/esc.2023.3.87.13

- Тюрюканова Е.В. (2005.). Гендерные аспекты трудовой миграции из стран СНГ в Россию // Диаспоры. № 1. С. 48–64.

- Фаузер В.В. (2013). Демографический потенциал северных регионов России как фактор экономического освоения Арктики // Арктика и Север. № 10. С. 19–47.

- Фаузер В.В., Лыткина Т.С. (2017). Миграционные процессы на российском Севере // Социальная политика и социология. Т. 16. № 1(120). С. 141–149. DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-1-141-149

- Фаузер В.В., Смирнов А.В. (2020). Миграции населения российской Арктики: модели, маршруты, результаты // Арктика: экология и экономика. № 4 (40). С. 4-18. DOI: 10.25283/2223-4594-2020-4-4-18

- Флоринская Ю.Ф. (2022). Женская трудовая миграция в Россию: численность, страны-доноры, ниши на рынке труда // Проблемы прогнозирования. № 1 (190). С. 78–90.

- Шеломенцев А.Г., Воронина Л.В., Смиренникова Е.В., Уханова А.В. (2018). Факторы миграции в Арктической зоне Российской Федерации // Ars Administrandi (Искусство управления). Т. 10. № 3. С. 396–418. DOI: 10.17072/2218-9173-2018-3-396-418

- Хомра А.У. (1979). Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. Киев: Наукова Думка. 146 c.

- Bevelander P., Pendakur R. (2014). The labour market integration of refugee and family reunion immigrants: A comparison of outcomes in Canada and Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(5), 689–709.

- Borjas G. (2021). Foundational Essays in Immigration Economics. World Scientific Book.

- Champion T. (2018). How many extra people should London be planning for? Town and Country Planning, 87(7), 251–257.

- Chaddock R.E. (1925). Principles and Methods of Statistics (1st edition). Cambridge: Houghton Miffin Company, The Riverside Press.

- Heleniak Т. (2014). Migration in the Arctic. In: Arctic Yearbook. Available at: https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2014/Scholarly_Papers/4.Heleniak.pdf

- Jiboku J., Jiboku P. (2022). Youth and desperate migration: Is there social protection in Nigeria? Journal of Public Administration, Finance and Law Issue, 26, 167–180. DOI: 10.47743/jopafl-2022-26-15

- Jungsberg L., Copus A., Nilsson K., Weber R. (2018). Demographic Change and Labour Market Challenges in Regions with Large-Scale Resource-Based Industries in the Northern Periphery and Arctic. Stockholm: Nordregio, Available at: https://www.researchgate.net/publication/322540054_Demographic_change_and_labour_market_challenges_in_regions_with_large-scale_resource-based_industries_in_the_Northern_Periphery_and_Arctic

- Logan J.R., Shin Hyoung-jin. (2012). Immigrant incorporation in American Cities: Contextual determinants of Irish, German, and British intermarriage in 1880. International Migration Review, 46(3), 710–739.

- Smith D.P., Sage J. (2014) The regional migration of young adults in England and Wales (2002–2008): A “conveyor-belt” of population redistribution? Children’s Geographies, 12(1), 102–117. DOI: 10.1080/14733285.2013.85085