Факторы, определяющие эффективность растениеводства и его государственной поддержки

Автор: Калягина Е.И., Шелковников С.А., Трубчанинова И.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (91), 2021 года.

Бесплатный доступ

Одной из основных миссий государства является обеспечение продовольственной безопасности населения. Для решения данной задачи необходимо создание условий для развития сельского хозяйства в целом, и растениеводства, в частности. Показатель эффективности растениеводства - урожайность. Урожайность формируется под воздействием биотических, абиотических и антропогенных факторов. Это интегральный показатель, который отражает техническое оснащение, сортовые качества культуры, почвенные характеристики, уровень увлажненности, обеспеченности удобрениями и пестицидами, температурный режим и другое. Факторы взаимосвязаны между собой, дополняют и нивелируют друг друга, их воздействие прослеживается по всей технологической цепочке, от предпосевной обработки почвы и семенного материла до хранения. Умение управлять, координировать их обеспечит удовлетворение потребности населения в продуктах питания, а сельскохозяйственных производителей в получение прибыли. Однако в решении данной проблемы необходимо заручиться поддержкой государства. На современном этапе в Новосибирской области предусмотрен довольно обширный перечень направлений поддержки как за счет федерального, так и за счет регионального финансирования, однако их недостаточность и несвоевременность не принесли достойного результата. По-прежнему не соблюдаются сроки сева, используются удобрения и пестициды не обосновано, ввиду отсутствия специалистов на селе. Наука и производитель оторваны друг от друга, разработки не используются из-за отсутствия информации и средств у аграриев.

Государственная поддержка, факторы, защита растений, растениеводство, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147236963

IDR: 147236963 | УДК: 338.43 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.4.138

Текст научной статьи Факторы, определяющие эффективность растениеводства и его государственной поддержки

Введение . Государственная аграрная политика призвана решить ряд проблем социально-экономического значения. Миссия государства не только в обеспечении национальной продовольственной безопасности, но и в создании высокого уровня ^изни населения страны, в поддер^ке сельского хозяйства, как одной из приоритетных отраслей экономики, в обеспечении доходности предприятий аграрного сектора и их расширенном производстве.

Зернопроизводство традиционно считается основой сельского хозяйства, его устойчивое развитие обеспечивается рядом факторов биотического, абиотического и антропогенного характера [2, 3].

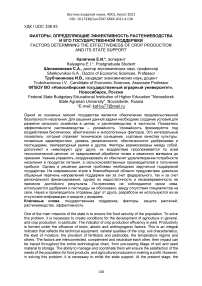

Основная часть. Нами систематизированы факторы, влияющие на уро^айность зерновых культур (рис. 1).

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на уро^айность зерновых культур

Технико-технологические - отражают состояние технологической инфраструктуры, обеспеченность производителей сельхозтехникой, ее моральным, физическим состоянием и степенью износа, обеспеченность химсредствами. Определяют размер площадей под зерновыми культурами и их уро^айность. Предрасполагают к выбору той или иной технологии возделывания зерновых, ротации севооборота. Воздействие этих факторов прослеживается по всей технологической цепочке, от предпосевной обработки почвы и семенного материла до хранения [3].

Биологические факторы - это всевозможное влияние, которое испытывает растение со стороны окру^ающей его биоты (вредители, болезни, сорняки, бактерии и другие организмы). К биологическим факторам относят и потенциал, которым обладает культура, сорт. Вылег^анина Н.^., Козлова Л.М. отмечают, что: «...севооборот - основной биологический фактор повышения эффективности земледелия в современных условиях...» [4].

Природно-климатические - теплообеспеченность, радиационный баланс, годовое количество осадков, почвы, обеспеченность водными ресурсами, питательными элементами и т.д.

Организационно-экономические - уверенность в гарантированном уровне цен реализации в следующем году, рост прибыльности и рентабельности производства, информирование сельхозтоваропроизводителя о фитосанитарном состоянии, обмен опытом выращивания зерновых (использование цифровых технологий), рост производительности труда и уро^айности, сни^ение себестоимости продукции, трудоемкости производства, рисков и т.д. [3].

Социально-экономические - транспортная доступность, плотность населения, наличие инфраструктуры, размер хозяйства, уровень дохода работников сельского хозяйства и т.д.

Экологические - повышение экологизации растениеводства, приоритет организационно-хозяйственных и агротехнических приемов перед химическими методами борьбы с вредными объектами в посевах зерновых культур и т.д.

Следует отметить, что ни одна другая отрасль не сочетает в себе столь разнообразные по своей природе факторы. Воздействуя на биологический объект (растения), они либо подавляют его, либо активизируют заложенный потенциал (уро^айность). Факторы взаимосвязаны ме^ду собой, дополняют и нивелируют друг друга. Умение управлять (координировать) совокупностью организационноэкономических, социальных и других факторов, обеспечивающих эффективность растениеводства. По^алуй, это главная задача и для сельхозтоваропроизводителя и для государства, так как одним аграриям с этим не справиться.

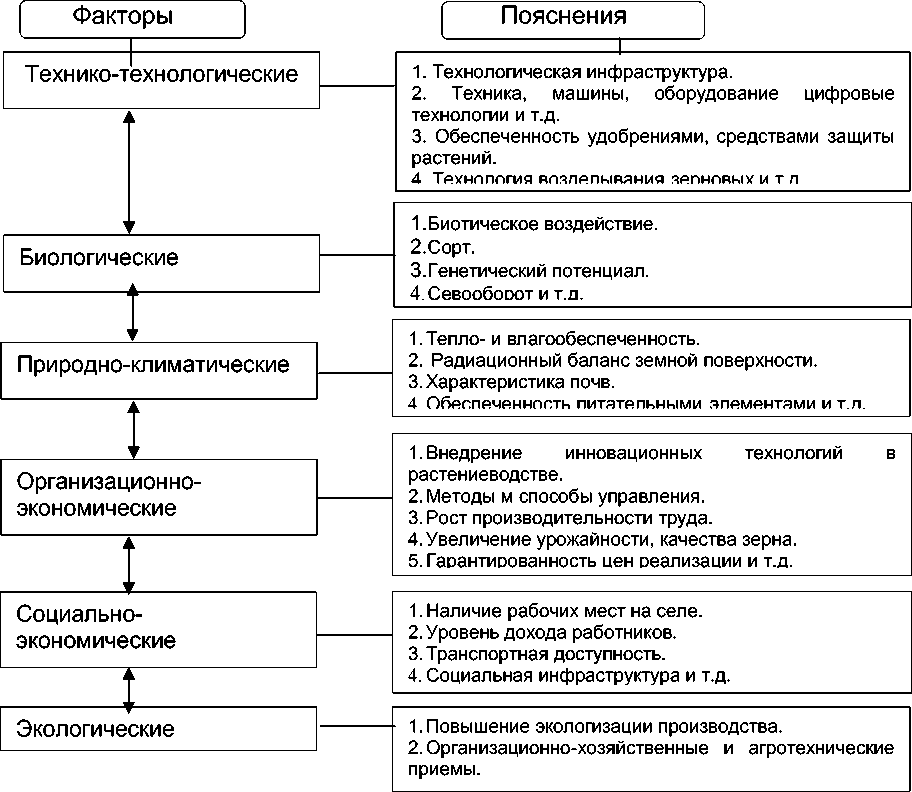

Государственная поддер^ка сельского хозяйства в Новосибирской области реализуется по программно-целевому методу, целью осуществляемой поддер^ки является повышение эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предусмотрен довольно обширный перечень направлений поддержки, как за счет федерального, так и за счет регионального финансирования (рис. 2) [5]. Господдержка призвана сглаживать негативное воздействия всех пяти групп факторов.

Так, компенсация расходов на технические средства и оборудование в Новосибирской области позволила за последние пять лет обновить машиннотракторный парк. По данным Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, за последние пять лет было приобретено 10 тысячи единиц техники и оборудования на сумму более чем 22,7 тыс. млрд рублей. Однако соотношение коэффициента обновления и коэффициента выбытия позволяет сделать вывод, что ликвидация техники по причине износа осуществляется более интенсивно, нежели ее поступление [6].

Вестник аграрной науки, 4(91), Август 2021 DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.4.138

Рисунок 2 – Взаимосвязь государственной поддер^ки и технологии возделывания зерновых

По структуре приобретения: больше всего приобретено тракторов и это вполне оправдано. Во-первых, трактора - техника универсальная; во-вторых, при наличии в 2020 г. 9576 единиц тракторов, их средний возраст 27 лет [6]. Отсутствие техники, ее моральный и физический износ могут негативно сказаться на всех этапах производства зерна. Так, недостаточное количество тракторов приводит к смещению оптимальных сроков сева, а использование устаревших опрыскивателей приводит к потерям рабочей ^идкости пестицидов при обработке посевов, ее перерасходу, погрешности в обработке.

На сегодняшний день только 16% опрыскивателей оснащены цифровыми системами, которые позволяют вносить пестицид избирательно с экономией раствора, например, только на сорняки. На территории области работает ООО «ЦТЗ Аэросоюз» который занимается производством опрыскивателей, оснащенных системой «^гронавигатор», но финансовые возмо^ности аграриев не позволяют приобретать такого рода оборудование, хотя эффективность его неоднократно доказана.

Увеличились площади, засеваемые элитными семенами на 5,4 п.п., что безусловно свидетельствует о сортосмене в сельскохозяйственных организациях. Аграрии приобрели 18,9 тыс. тонн элитных семян. (131,9% к плановому показателю в связи с тем, что сельхозтоваропроизводители приобретали менее дорогостоящие семена), проведены агротехнологические работы на площади 2175,60 тыс. га. В 2020 г. оказана господдер^ка на возмещение части затрат на уплату страховых премий [5].

В растениеводстве помимо общепринятых видов поддер^ки с 2020 г. на региональном уровне ввели компенсацию стоимости пестицидов. Данный вид государственной поддер^ки имеет ряд ограничений, совокупность которых позволяет воспользоваться ее только 55-ти сельхозтоваропроизводителям области из более чем четырехсот.

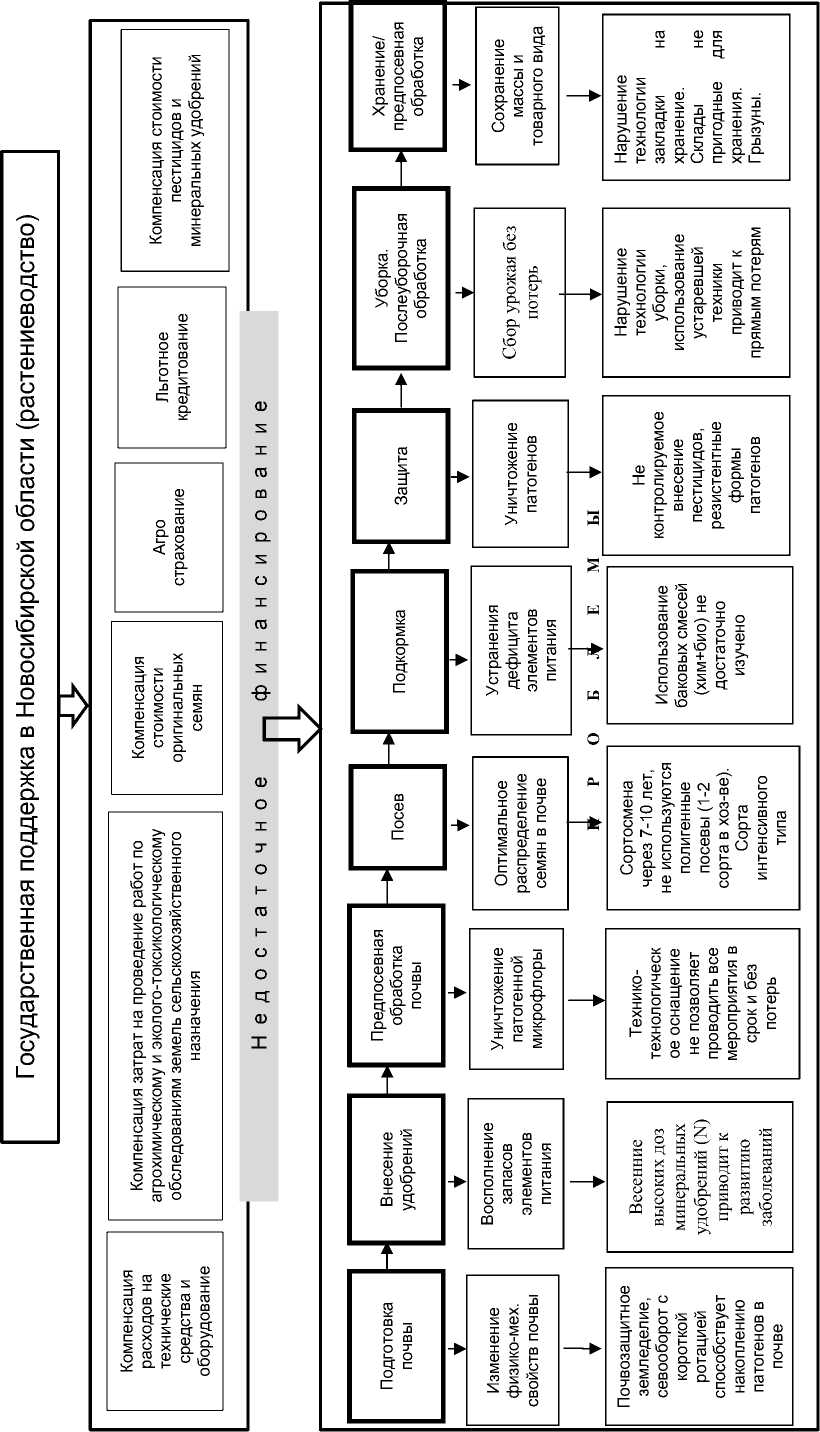

Мероприятия по защите растений коррелируют с уро^айностью зерновых культур (рис. 3). Нами проанализировано влияние пестицидной нагрузки на урожайность (по данным ФГБУ Россельхозцентра [7]), с целью оптимизации субсидирования, так как в условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо рационально распределить имеющиеся средства. Для оценки тесноты зависимости нами был использован коэффициент парной корреляции, который составил 0,71, коэффициент детерминации 0,5. Уро^айность зерновых культур на 50% зависит от уровня использования пестицидов. Следовательно, субсидирование части затрат на приобретение химических средств защиты растений оправдано с экономической точки зрения и требует пролонгирования на перспективу в больших объемах и для более широкого круга сельхозтоваропроизводителей.

По нашему мнению, с целью поддер^ания биологического разнообразия и сохранения природы для будущих поколений, все ^е основой защиты сельскохозяйственных культур от патогенов должны выступать организационно -хозяйственные и агротехнические приемы, способствующие оптимизации фитосанитарной ситуации в посевах, которые при необходимости сни^ения вредоносности можно дополнить различными биологическими и химическими методами.

Таким образом, мы приходим к пониманию введения интегрированной защиты растений, т.е. ка^дый элемент технологической цепочки возделывания зерновых дол^ен включать в себя мероприятия по защите растений от вредных организмов, объединять различные стратегии (биологическую, физическую и химическую, а так^е своевременный и регулярный мониторинг на посевах зерновых). Целью интегрированной защиты выступает сокращение применения пестицидов, повышение урожайности и качественных характеристик зерна.

20,

18,

16,

14,

12,

10,

8,

0,300

0,250

0,200

0,150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

уро^айность

Пестицидная нагрузка, кг/га по ДВ Линейная (уро^айность )

Рисунок 3 – График ряда и линия тренда

Первый представленный нами агроприем – подготовка почвы [8], направленный на изменение свойств почвы, с целью заделывания внесенных удобрений, полного уничто^ения сорняков, улучшение микробиологической активности, питательного ре^има и т.д. Технология предпосевной обработки выбирается с учетом почвенно-климатических условий хозяйства. Широко пропагандируемые технологии сберегающего земледелия, по мнению С.С. Санина, разработаны не для России, а для зарубе^ных стран с засушливым климатом. ^втор отмечает: «При безпахотном земледелии значительно возрастают потенциалы почвенных инфекций, а так^е обитающих в почве вредителей и сорных растений…» [9]. Соответственно при выборе технологии необходимо базироваться на рекомендациях ученых аграриев, агрономов, необходима интеграция науки и производителя.

Внесение удобрений так^е дол^но быть аргументированным согласно агрохимическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения. Так, необоснованное внесение высоких доз азотных удобрений способствует развитию р^авчины и мучнистой росы на зерновых культурах, вредителей и сорняков.

В этом плане интересен опыт хозяйствования в З^О племзавод «Ирмень» Новосибирской области [10]. В хозяйстве занялись точным земледелием и полностью обновили парк комбайнов и сеялок. Комбайны LEXION и TUCANO фирмы CLAAS оснащены технологиями, которые позволяют картировать уро^айность или «видеть ка^дый участок поля». Сформированную карту агроном хозяйства передает в «Центр передового земледелия», там она анализируется, и принимаются решение куда, сколько и какие удобрения необходимо вносить. Благодаря цифровизации растениеводства, технологии точного земледелия е^егодно хозяйство получает прирост по всем показателям.

В прошлом году в хозяйстве был получен рекордный уро^ай – 47 ц/га, намолочено 62 тыс. т зерна. Довольно неплохие финансовые показатели: произведено продукции на 3 млрд 600 млн рублей, получено 530 млн прибыли. Соответственно, покупка дорогостоящей техники (ка^дый комбайн стоимостью более 30 млн рублей) и использование услуги «Центра передового земледелия» (услуга агроконсалтинга, пакет «Профи» предполагает расходы в размере 400 руб./га) [11], вполне доступны, что нельзя сказать о большинстве хозяйств Новосибирской области.

Посев со смещением сроков сева приводит к тому, что температуры оптимальные для ^изнедеятельности пшеницы и патогена совпадают, происходит повре^дение на ранних сроках органогенеза. Дятлова О.Г., Разина ^.^. отмечают, что: «Срок сева – экосистемный уровень защиты растений, применяется как способ для разрыва сопря^енности циклов развития вредных организмов и культурного растения…» [12].

Следующим аспектом при посеве является выбор сорта. Обязательным условием является сортосмена при посеве, использование только высококачественного семенного материала, с учетом преобладающих видов патогенов, необходимо подбирать сорта, обладающие толерантностью к господствующим вредным организмам. Выбор сорта дол^ен так ^е базироваться на соответствии агроклиматическим условиям произрастания культуры, обладающие высоким адаптивным потенциалом по отношению к отрицательным факторам внешней среды [13].

Применение пестицидов во многих хозяйствах осуществляется исходя из финансовых возмо^ностей аграриев, т.е. бесконтрольно, без показаний к их использованию, что приводит к усилению вредоносности патогенов, развитию резистентности к средствам защиты, к нарушению в агроэкосистемах. Нарушено управление популяциями вредных организмов и контроль фитосанитарного состояния агроценозов.

Заключение . Изучение факторов, определяющих эффективность растениеводства и агроприемов сопря^енных с ними, позволило сделать вывод, о необходимости государственной поддер^ки на всех этапах производства.

Реализуемые сегодня направления господдер^ки и их финансирование слишком ничто^ны, чтобы покрыть все накопившиеся пробелы:

-

1. Техническое обновление идет менее интенсивно не^ели выбытие техники.

-

2. В целях экономии в хозяйствах используют севооборот с короткой ротацией, что приводит к накоплению патогенной микрофлоры в почве.

-

3. Низкий уровень внедрение высокоуро^айных районированных сортов и гибридов.

-

4. В отрасли наблюдается дефицит кадров (во многих хозяйствах нет агронома, по ряду причин: низкая заработная плата, отсутствие инфраструктуры, низкая технологическая оснащенность). Отсюда и необоснованные, порой безграмотные управленческие решения в агробизнесе.

-

5. Отсутствие интеграции: наука-производитель. Не используются новейшие разработки НТП.

-

6. ^грохимическое обследование из-за недостаточного финансирования проводится крайне редко, что затрудняет освоение севооборотов, приводит к сни^ению эффективности применения удобрений, уро^айности и качества продукции.

-

7. Упразднение станций защиты растений, сокращение штата сотрудников, низкое финансирование не позволяют в дол^ном объеме оказывать услуги сельхозтоваропроизводителям, проводить мониторинг, обработки, консультации.

Выход из сло^ившейся непростой ситуации в отрасли мы видим в увеличении государственной поддер^ки по всем направлениям. Оптимальное сочетание факторов, определяющих дости^ение эффективного растениеводства и государственное финансирование, позволят создать условия благополучной фитосанитарной обстановки в агробиоценозах; внедрить в производство передовые дости^ения науки и техники в деле защиты растений; проводить сортообновление, использовать научно-обоснованные дозы удобрений и пестицидов, направленных на увеличение объема и улучшение качества продукции.

Список литературы Факторы, определяющие эффективность растениеводства и его государственной поддержки

- Зубарева Ю.В., Ермакова A.M., Сапега В.А. Зерновое производство - как один из факторов развития сельских территорий // АПК: регионы России. 2012. № 4. С. 37-38.

- Мустафаева Э.И. Многофакторная модель ресурсного обеспечения Агропродовольственного комплекса Крымского региона // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2019. № 2 (64). С. 177-183.

- Рябова И.В., Суслов С.А. Зерновой рынок как системообразующее звено продовольственного рынка России // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. № 1 (20). С. 79-85.

- Вылегжанина H.A., Козлова Л.М. Севооборот - основной биологический фактор повышения эффективности земледелия // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2006. № 8. С. 58-63.

- Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Новосибирской области // URL: http://mcx.nso.ru/ (дата обращения: 23.03.2021).

- Калягина Е.И., Андронов А.Ю. Анализ материально-технической базы отрасли растениеводства (на примере Новосибирской области) // Актуальные проблемы экономики и управления АПК: материалы научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов факультета экономики и управления Новосибирского ГАУ, посвященной Дню Российской Науки. 2021.С. 6-9.

- Официальный сайт ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Новосибирской области // URL: https://rosselhoscenter.com/index.php /regions/sibirian/novosibirskaya-oblast (дата обращения: 23.03.2021).

- Камалетдинов P.P., Хайруллин P.M. Особенности совершенствования машин для защиты растений с учетом микробиологических факторов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2013. № 4 (28). С. 87-91.

- Санин С.С. Проблемы фитосанитарии России на современном этапе // Защита и карантин растений. 2016. № 4. С. 3-6.

- Сибирский репортер // URL: https://sibreporter.info/tehnika-v-epohu/ (дата обращения: 15.05.2021).

- Центр передового земледелия // URL: https://cpz-azot.ru/produkty/agrokonsalting (дата обращения: 15.05.2021).

- Дятлова О.Г., Разина A.A. Влияние сроков сева на фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы // Вестник ИрГСХА. 2018. № 86. С. 35-42.

- Власенко Н.Г. Основные методологические принципы формирования современных систем защиты растений // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 4. С. 25-29.