Факторы, определяющие жизненный прогноз заболевания у пациентов, находящихся в листе ожидания трансплантации печени

Автор: Григоренко Е. А., Митьковская Н. П., Руммо О. О.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.35, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель. Проведено одноцентровое проспективное когортное исследование, целью которого было выявление факторов, определяющих выживаемость пациентов с хроническими терминальными заболеваниями печени (ХТЗП), находящихся в листе ожидания трансплантации печени.Материал и методы. Обследованы 112 пациентов, среди которых в течение 6 мес. наблюдения умерли 28 человек. Средний балл MELD (Model of End-Stage Liver Disease) среди умерших составил 26,4 ± 3,72 (16-36).Результаты. У умерших пациентов с ХТЗП в сравнении с выжившими реципиентами отмечено более частое выявление сложных видов нарушений ритма: пробежек наджелудочковой и желудочковой тахикардии (ЖТ), эпизодов желудочковой тригеминии, большее количество наджелудочковых экстрасистол, изменения продолжительности интервала QTс и дисперсии QTс. Выявлено, что среди умерших пациентов по сравнению с результатами обследования выживших реципиентов трансплантатов печени отмечались более низкие показатели систолической экскурсии кольца трехстворчатого клапана, увеличение размеров правых отделов сердца, диаметра нижней полой вены, пиковой скорости трикуспидальной регургитации и систолического давления в легочной артерии, уменьшение соотношения скорости транстрикуспидального потока в фазу ранней диастолы к скорости потока в фазу систолы правого предсердия, более высокие показатели тропонина I и NТрroBNP: 0,60 (0,14-1,00) нг/мл и 0,24 (0,095-0,465) нг/мл соответственно, р = 0,024; 125,0 (74,0-187,5) пг/мл и 82,0 (25,0-125,0) пг/мл соответственно, р = 0,011.Заключение. Выделены дополнительные факторы, определяющие риск развития неблагоприятного исхода у пациентов с печеночной недостаточностью, находящихся в листе ожидания трансплантации печени: частота сердечных сокращений (ЧСС), уровень тропонина I, значение NTproBNP. Получена информативная и работоспособная математическая модель, позволяющая оценить вероятность развития внезапной смерти у пациентов с печеночной недостаточностью, находящихся в листе ожидания трансплантации печени.

Хронические терминальные заболевания печени, трансплантация печени, модель прогнозирования выживаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/149125350

IDR: 149125350 | УДК: 616.36-089.819.843-089.191.2-036.8-082.5 | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-1-70-79

Текст научной статьи Факторы, определяющие жизненный прогноз заболевания у пациентов, находящихся в листе ожидания трансплантации печени

–79

Для обозначения терминальной стадии любого прогрессирующего хронического заболевания печени используется определение «хронические терминальные заболевания печени» (ХТЗП, ESLD) [1, 2]. Данная категория пациентов подвержена высокому риску смерти в течение короткого периода времени и представляет собой группу лиц, формирующих лист ожидания трансплантации печени при условии отсутствия противопоказаний для проведения органозамещающей операции [3, 4].

Определение ESLD было введено в клиническую практику по аналогии с термином «заболевание почек терминальной стадии» (ESKD) [1, 5]. В исследовании CANONIC было показало, что развитие и прогрессирование цирроза печени (ЦП) принципиально отличается от клинического течения заболеваний, приводящих к ESKD [6]. Развитие терминальной стадии хронической болезни почек происходит относительно медленно и предсказуемо, в то время как при ЦП терминальная стадия заболевания может наступить быстро и неожиданно: в течение нескольких дней – у пациентов с относительно сохраненной функцией печени (компенсированный цирроз) либо в острой, молниеносной форме – при наличии декомпенсированного цирроза. Также важным отличием ESLD от ESKD является тот факт, что при терминальной стадии хронической болезни почек почечная недостаточность и ее последствия являются ведущими клиническими проявлениями основного заболевания, приведшего к ESKD, тогда как при ESLD клиническую симптоматику определяет не только повреждение печени, но и вовлечение в патологический процесс других органов и систем (мозга, почек, надпочечников, сер-дечно-сосудистoй системы) [6, 7].

В исследовании CANONIC при проспективном наблюдении за 1389 пациентами была выявлена прямая сильная связь показателей смертности от ESLD с наличием органной недостаточности и количеством пораженных органов. Было показано, что острая декомпенсация хронической печеночной недостаточности в 33% случаев развивалась в результате присоединения бактериальной инфекции, в 25% случаев – на фоне злоупотребления алкоголем. Однако у значительной части пациентов (42%) наблюдалось неблагоприятное развитие заболевания, приводившее к летальному исходу, при отсутствии установленного триггера. Смертельные исходы регистрировались у пациентов с ESLD как при наличии, так и при отсутствии провоцирующих событий [8, 9].

Традиционное представление о том, что острая печеночная недостаточность является заключительным этапом в развитии декомпенсированного ЦП, не было подтверждено в исследовании CANONIC. Почти половина умерших пациентов не имели в анамнезе деком- пенсации, или же первый случай острой декомпенсации произошел у них в течение 3 мес. до развития летального исхода. Учитывая вышеизложенное, исследователями был сделан вывод о том, что прогноз выживаемости пациентов с ESLD зависит не только от клинического течения органной недостаточности и количества пораженных органов, но и от других факторов [9, 10].

Цель представленного исследования: выявить факторы, определяющие жизненный прогноз у пациентов с ХТЗП, находящихся в листе ожидания трансплантации печени.

Материал и методы

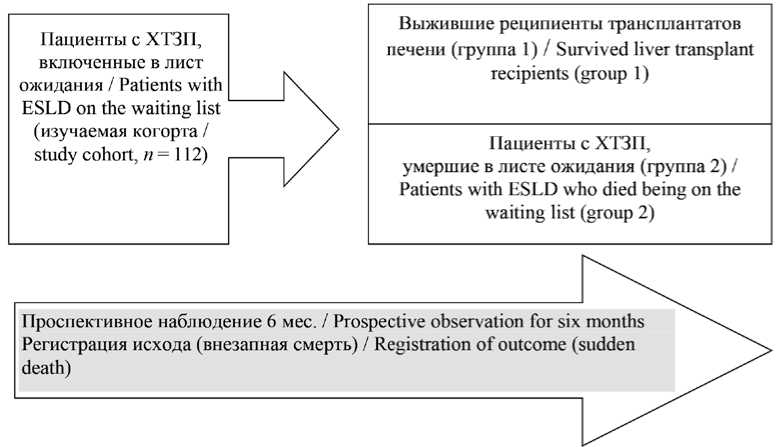

Проведено одноцентровое проспективное когортное исследование, добровольными участниками которого стали 112 пациентов, включенных в лист ожидания трансплантации печени. Дизайн проведенного исследования представлен на рисунке 1. Основным нозологическим заболеванием, приведшим к необходимости включения исследуемых пациентов в лист ожидания, был ЦП вирусной этиологии – 64,3% ( n = 54) среди выживших и 82,1% ( n = 23) среди умерших.

Выжившие реципиенты трансплантатов печени (группа 1) / Survived liver transplant recipients (group 1)

Пациенты с Х’13П, умершие в листе ожидания (группа 2) / Patients with ESLD who died being on the waiting list (group 2)

Проспективное наблюдение 6 мес. / Prospective observation for six months Регистрация исхода (внезапная смерть) / Registration of outcome (sudden death)

11ациенты с ХТЗП, включенные в лист ожидания / Patients with ESLD on the waiting list (изучаемая когорта / study cohort, n = 112)

Рис. 1. Схема проведения проспективного когортного исследования пациентов с хроническими терминальными заболеваниями печени, включенных в лист ожидания

Fig. 1. The scheme for conducting the prospective cohort study in patients with end-stage liver diseases included on the waiting list

Критерии включения: наличие ХТЗП с неблагоприятным прогнозом для жизни и трудоспособности пациента, при котором прогнозируемая продолжительность жизни меньше, чем в случае выполнения органозамещающей операции.

Критерии невключения в исследование: наличие у пациента с ХТЗП относительных или абсолютных противопоказаний для трансплантации печени, наличие ишемической болезни сердца (ИБС) на этапе включения пациента в лист ожидания, выявление стенозирующего атеросклероза в других сосудистых бассейнах помимо коронарного, наличие сахарного диабета 1-го или 2-го типов.

Критерии исключения из исследования: отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании, смерть пациента от причины, не являющейся исходом основного заболевания.

Определение тяжести терминальной стадии печеночной недостаточности осуществлялось с использованием модели MELD (Model of End-Stage Liver Disease), использование которой с февраля 2002 г. является методом выбора для отбора кандидатов на трансплантацию печени. Данный показатель рассчитывался при помощи онлайн калькулятора «шкала MELD (модификация UNOS)», формула расчета выглядела следующим образом:

10 × (0,957 × ln (креатинин, мг/дл) + 0,378 × ln (билирубин, мг/дл) + 1,120 × ln (МНО) + 0,643 × этиология цирроза

(0 - алкогольное, холестатические заболевания, 1 - прочие).

При проспективном наблюдении за пациентами в течение 180,0 ± 16,37 дней трансплантация печени была проведена у 12 реципиентов, средний возраст которых составил 41,8 ± 6,21 (26–54) года, средний балл по шкале MELD – 17,8 ± 3,12 (9–31); 100 пациентов с ХТЗП продолжали находиться в листе ожидания (54 мужчины и 46 женщин). Средний возраст мужчин составил 46,4 ± 3,21 года, средний балл по шкале MELD – 16,5 ± 5,12 (7–34); средний возраст женщин – 40,2 ± 5,34 года, средний балл по шкале MELD – 18,4 ± 3,12 (4–36). За период наблюдения умерли 28 человек, средний балл MELD среди умерших составил 24,3 ± 2,19 (12–34).

Все обследуемые пациенты с ХТЗП на момент включения в исследование не имели ИБС. По распространенности традиционных факторов риска ИБС группы выживших ( n = 84) и умерших ( n = 28) не отличались: семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний был установлен у шести человек (7,1%) среди выживших реципиентов трансплантатов печени и у двух умерших пациентов с ХТЗП (7,1%), распространенность курения составила 4,8% ( n = 4) и 3,6% ( n = 1) соответственно, артериальной гипертензии – 1,2% ( n = 1) и 0% ( n = 0) соответственно.

При включении в исследование пациентов с ХТЗП проводились опрос, клинический осмотр и лабораторно-инструментальные исследования, результаты которых использовались для проведения статистического анализа. Регистрируемым событием при проспективном наблюдении за обследуемыми считали развитие летального исхода (первичная конечная точка).

Холтеровское мониторирование выполнялось при помощи системы «Кардиорегистратор “КР-01”» (производство УП «Кардиан», Республика Беларусь) по стандартной методике. Записанная регистратором электрокардиограмма (ЭКГ) анализировалась на дешифраторе, затем данные автоматической обработки подвергались визуальному врачебному контролю. Результирующей частью проведенного исследования являлся финальный протокол, включавший врачебное заключение и цифровые показатели, представленные в виде таблиц и графиков.

Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) проводилось в М-, В-модальном и цветном допплеровском режимах на аппарате Vivid-7 (General Electrics, США) по стандартной методике. Все формулы для расчета объемов и индексов были интегрированы в пакет программного обеспечения эхокардиографа, сразу после вычисления результаты измерений представлялись на мониторе прибора и фиксировались в индивидуальной карте обследованных пациентов.

Концентрация NТрroBNP определялась методом им-муноферментного анализа с использованием реагентов фирмы Biomedica (Австрия). Диапазон измеряемых значений составлял 0–640 пг/мл, границы нормальных значений – менее 125 пг/мл.

Уровень тропонина I исследовался методом иммуно-ферментного анализа в автоматическом режиме по электрохемилюминесцентной технологии обнаружения на микрочастицах с применением иммунохимическо-го анализатора Architect i2000SR (Abbott Laboratories, США) с использованием реагентов производителя. Референсные значения данного показателя составили 0–1 нг/мл.

Обработка полученных данных проводилась с применением статистических пакетов STATISTICA 10.0, Excel. Описание выборки включало определение меры центральной тенденции и меры рассеяния значений количественных признаков в выборке. При нормальном распределении признака для характеристики совокупности использовались среднее значение и стандартное отклонение ( М ± m ); при несоответствии признака нормальному закону распределения совокупность была описана с помощью медианы и процентилей – Me (25–75%).

Сравнение количественных признаков двух независимых групп проводилось при помощи t-критерия Стъюдента и критерия Манна – Уитни (при несоответствии закону нормального распределения). Различия в группах считались значимыми при доверительной вероятности 95% ( р < 0,05). Сравнение качественных признаков в группах исследования осуществлялось с помощью анализа частоты встречаемости признака. Для оценки различия между выборками по частоте исследуемого признака использовали точный критерий Фишера. Связь между признаками устанавливали с помощью корреляционного анализа (методы Пирсона и Спирмена).

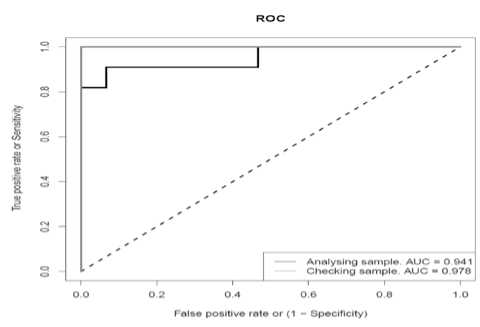

Для выявления факторов, определяющих жизненный прогноз у пациентов с печеночной недостаточностью, находящихся в листе ожидания трансплантации печени, выполнен регрессионный анализ данных, получено уравнение бинарной логистической регрессии, позволяющее оценить вероятность развития внезапной смерти у пациентов исследуемой когорты в зависимости от значений факторов, влияющих на возникновение регистрируемого события. Для оценки качества построенной регрессионной модели был проведен ROC-анализ с графическим построением ROC-кривых.

Результаты и обсуждение

Согласно сравнительному анализу результатов мониторирования ЭКГ, установлено, что средние, минимальные, максимальные показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) в группах исследования в дневное и ночное время за сутки статистически значимо не отличались, превышая при этом нормальные значения и свидетельствуя о наличии гиперкинетического синдрома в обеих исследуемых группах (табл. 1). У пациентов с ХТЗП, умерших за период наблюдения, было отмечено преобладание более сложных видов нарушений ритма: пробежек наджелудочковой (p < 0,05 в сравнении с показателем в группе выживших реципиентов трансплантатов печени) и желудочковой тахикардии – ЖТ (p < 0,01 в сравнении со значением аналогичного показателя в группе выживших реципиентов трансплантатов печени), эпизодов желудочковой тригеминии (p < 0,01 в сравнении с показателями в группе выживших пациентов), большее количество наджелудочковых экстрасистол: 2056 (447; 4375) и 997 (234; 2018) соответственно, p < 0,01.

Таблица 1. Данные суточного мониторирования электрокардиограммы, М ± m ; Me (25–75%)

Table 1. Data of 24-hour ECG monitoring, М ± m ; Me (25–75%)

|

Показатели Variables |

Выжившие пациенты с ХТЗП из листа ожидания ( n = 84) Survived patients with ESLD from the waiting list ( n = 84) |

Пациенты с ХТЗП, умершие в листе ожидания ( n = 84) Patients with ESLD who died being on the waiting list ( n = 28) |

|

|

ЧСС сут, мин-1 HR per day, bpm |

98,4 ± 7,21 |

92,4 ± 13,14 |

|

|

ЧСС день, мин-1 HR per day, bpm |

112,2 ± 4,63 |

112,9 ± 14,25 |

|

|

ЧСС ночь, мин-1 HR per night, bpm |

93,7 ± 6,92 |

82,5 ± 9,43 |

|

|

QTc > 450 мс, мин QTc > 450 ms, min |

375,8 ± 13,14 |

397,4 ± 12,76* |

|

|

Дисперсия QTс, мс QTc dispersion, ms |

31,4 ± 1,33 |

35,3 ± 1,29* |

|

|

s го S E s S | 3 о ~ 5 S > |

Экстрасистолы Extrasystoles |

514 (92; 1043) |

578 (74; 1254) |

|

Куплеты Couplets |

04 (1; 10) |

5 (3; 14) |

|

|

Пробежки тахикардии Tachycardia runs |

4 (2; 6) |

14 (6; 37)* |

|

|

Комплексов в пробежках Number of heart contractions in the runs |

12 (7; 20) |

12 (9; 14) |

|

|

Эпизоды бигеминии Bigeminy episodes |

19 (5; 38) |

18 (8; 23) |

|

|

Эпизоды тригеминии Trigeminy episodes |

12 (8; 20) |

23 (9; 87)* |

|

|

if £ | 3 о Ъ ф 11 го cn |

Экстрасистолы Extrasystoles |

997 (234; 2018) |

2056 (447; 4375)* |

|

Куплеты Couplets |

3 (1; 9) |

2 (1; 3) |

|

|

Пробежки тахикардии Tachycardia runs |

18 (4; 38) |

26 (8; 64)* |

|

|

Комплексов в пробежках Number of heart contractions in the runs |

15 (8; 23) |

12 (4; 31) |

|

|

Эпизоды бигеминии Bigeminy episodes |

8 (2; 36) |

4 (2; 8)* |

|

|

Эпизоды тригеминии Trigeminy episodes |

2 (1; 12) |

4 (1; 8) |

|

Примечание: * – статистическая значимость различий при межгрупповом сравнении показателей при p < 0,05; QTc – корригированный интервал QT.

Note: * – statistical significance of differences in case of intergroup comparison of parameters ( p < 0.05); QTc – corrected QT interval.

В проведенном исследовании у умерших пациентов с ХТЗП установлено удлинение интервала QTс и дисперсии QTс, что может быть рассмотрено в качестве одного из патогенетических механизмов развития политопных нарушений ритма у данной категории пациентов.

При анализе результатов ЭхоКГ было установлено, что среди умерших пациентов с ХТЗП по сравнению с результатами обследования выживших реципиентов отмечались более низкие показатели систолической экскурсии кольца трехстворчатого клапана, увеличение размеров правых отделов сердца, диаметра нижней полой вены, пиковой скорости трикуспидальной регургитации и систолического давления в легочной артерии, уменьшение соотношения скорости транстрикуспидального потока в фазу ранней диастолы к скорости потока в фазу систолы правого предсердия (табл. 2), что помимо усугубления тяжести проявлений печеночной недостаточности свидетельствовало о прогрессировании цирротической кардиомиопатии и правожелудочковой недостаточности у данной категории пациентов.

Таблица 2. Эхокардиографические показатели пациентов с хроническими терминальными заболеваниями печени, М ± m

Table 2. Echocardiography findings in patients with end-stage liver diseases, М ± m

|

Показатели Variables |

Выжившие пациенты с ХТЗП из листа ожидания ( n = 84) Survived patients with ESLD from the waiting list ( n = 84) |

Пациенты с ХТЗП, умершие в листе ожидания ( n = 84) Patients with ESLD who died being on the waiting list ( n = 28) |

|

Индекс объема ЛП, мл/м2 LA volume index, mL/m2 |

32,9 ± 3,21 |

31,4 ± 5,24 |

|

Толщина МЖПд, мм IVSTd, mm |

8,2 ± 0,73 |

9,4 ± 1,25 |

|

Толщина ЗСд, мм LVPWTd, mm |

8,1 ± 0,84 |

7,8 ± 0,69 |

|

Е/АМК Е/АMV |

0,94 ± 0,03 |

0,87 ± 0,04 |

|

Индекс объема ПП, мл/м2 RA volume index, mL/m2 |

62,3 ± 11,76 |

79,6 ± 11,38* |

|

Размер ПЖ, парастернальное сечение, мм RV size, parasternal section, mm |

24,4 ± 4,32 |

36,5 ± 4,11* |

|

TAPSE, мм TAPSE, mm |

17,4 ± 4,26 |

12,7 ± 3,18* |

|

Е/АТК Е/А TV |

0,87 ± 0,04 |

0,62 ± 0,07* |

|

Нижняя полая вена, мм Inferior vena cava, mm |

24,3 ± 2,31 |

32,1 ± 4,28* |

|

Пиковая скорость регургитации на трехстворчатом клапане, см/с Peak tricuspid regurgitant velocity, cm/s |

219,4 ± 24,31 |

256,2 ± 19,83* |

|

Систолическое давление в легочной артерии, мм рт. ст. Pulmonary artery systolic pressure, mmHg |

26,6 ± 3,16 |

39,5 ± 14,08* |

|

КДД, см EDD, cm |

5,1 ± 0,17 |

5,6 ± 0,27 |

|

Индекс КДО, мл/м² FDV index, mL/m² |

72,2 ± 3,19 |

76,1 ± 8,34 |

|

КСД, см ESD, cm |

3,1 ± 0,07 |

3,3 ± 0,29 |

|

ФВ, % EF, % |

61,3 ± 5,98 |

56,3 ± 14,19 |

|

ИММЛЖ, г/м² LVMI, g/m² |

111,4 ± 4,54 |

114,6 ± 9,24 |

|

ИОТС LVRWT index |

0,35 ± 0,01 |

0,37 ± 0,08 |

Примечание: * – статистическая значимость различий при p < 0,02. ЛП – левое предсердие (объем рассчитан по алгоритму «площадь – длина» в четырехкамерной позиции); МЖПд – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу; ТЗСд – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу; Е/АМК – соотношение скорости трансмитрального потока в фазу ранней диастолы (пик Е) к скорости потока в фазу систолы левого предсердия (пик А); ПП – правое предсердие; ПЖ – правый желудочек; TAPSE – систолическая экскурсия кольца трехстворчатого клапана; Е/АТК – соотношение скорости транстрикуспидального потока в фазу ранней диастолы (пик Е) к скорости потока в фазу систолы правого предсердия (пик А); ЛА – легочная артерия; КДД – конечный диастолический диаметр левого желудочка; КСД – конечный систолический диаметр левого желудочка; ФВ – фракция выброса левого желудочка; ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; ИОТС – индекс относительной толщины стенки левого желудочка.

Note: * – statistical significance of differences with p < 0.02. LA – left atrium (volume was calculated according to the area-length algorithm in the four-chamber position); IVSTd – thickness of interventricular septum in diastole; LVPWTd – thickness of the left ventricular posterior wall in diastole; Е/АMV – ratio of early diastole transmitral flow velocity (E peak) to left atrial systolic flow velocity (A peak); RA – right atrium; RV – right ventricle; TAPSE – tricuspid valve systolic excursion; Е/АTV – ratio of early diastole transtricuspid flow velocity (E peak) to left atrial systolic flow velocity (A peak); PA – pulmonary artery; EDD – left ventricular end-diastolic dimension; ESD – left ventricular end-systolic dimension; ejection fraction – left ventricular ejection fraction; LVMI – left ventricular mass index; LVRWT – left ventricular relative wall thickness.

Выявленные изменения сердечно-сосудистой системы свидетельствовали о наличии у пациентов с ХТЗП в исследуемых группах диагностических критериев цирротической кардиомиопатии. Однако в повседневной клинической практике жалобы кардиального характера у данной категории пациентов в большинстве случа- ев трактуются как клинические проявления основного заболевания, а не кардиомиопатии и не являются основанием для динамической оценки структурно-функциональных изменений сердечно-сосудистой системы в период ожидания донорской печени и при проведении органозамещающей операции.

С целью выявления новых лабораторных предикторов летального исхода у реципиентов трансплантатов печени, находящихся в листе ожидания, которые не учитывались при оценке тяжести их состояния по шкале MELD, в исследуемых группах было проведено определение уровня маркеров миокардиального стресса -тропонина I и NТрroBNP. Выбор был сделан в пользу данных маркеров с учетом наличия у пациентов с ХТЗП изменений сердечно-сосудистой системы, выявленных при проведении инструментальных диагностических тестов и свидетельствующих о наличии кардиомиопатии.

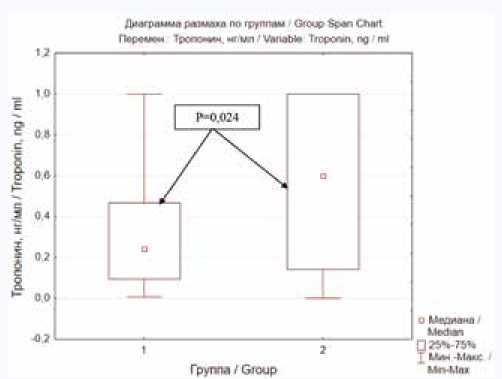

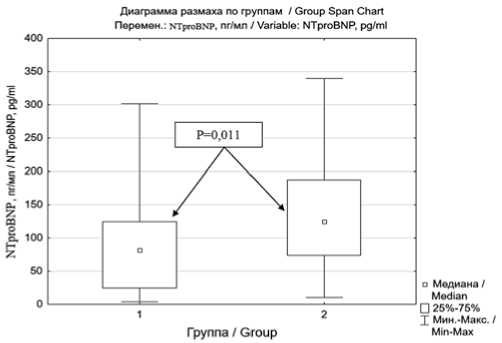

Выявлено, что пациенты с ХТЗП, умершие за период динамического наблюдения, при постановке в лист ожидания имели более высокие показатели тропонина I и NТрroBNP, чем выжившие реципиенты: 0,60 (0,14– 1,00) нг/мл и 0,24 (0,095–0,465) нг/мл соответственно, р = 0,024 (рис. 2); 125,0 (74,0–187,5) пг/мл и 82,0 (25,0– 125,0) пг/мл соответственно, р = 0,011 (рис. 3).

Рис. 2. Показатели тропонина I у пациентов с хроническими терминальными заболеваниями печени при их включении в лист ожидания: выживших (группа 1) и умерших (группа 2) за период динамического наблюдения

Fig. 2. Values of troponin I in patients with end-stage liver diseases at the time of their inclusion on the waiting list: the survived patients (group 1) and the deceased patients (group 2) during the period of follow-up

Рис. 3. Показатели NТрroBNP у пациентов с хроническими терминальными заболеваниями печени при их включении в лист ожидания: выживших (группа 1) и умерших (группа 2) за период динамического наблюдения

Fig. 3. Values of NТрroBNP in patients with end-stage liver diseases at the time of their inclusion on the waiting list: the survived patients (group 1) and the deceased patients (group 2) during the period of follow-up

С целью реализации цели исследования выполнен регрессионный анализ полученных данных. В качестве возможных факторов риска выделены следующие: ЧСС, уровень гемоглобина, уровень тропонина I, уровень NT-proBNP, систолическая дисфункция миокарда правого желудочка – МПЖ (1 – есть, 2 – нет), наличие пароксиз- мов ЖТ (1 – есть, 2 – нет). Проведен корреляционный анализ (табл. 3), в соответствии с результатами которого не получено коэффициентов корреляции > 0,7, что позволило исключить из дальнейшего рассмотрения признаки, имеющие высокий коэффициент парной корреляции, и перейти к следующему этапу исследования.

Таблица 3. Корреляционная матрица количественных признаков

Table 3. Correlation matrix of quantitative characteristics

|

Признаки Characteristics |

Пароксизмы ЖТ VT paroxysms |

Тропонин I Troponin I |

ЧСС HR |

Cистолическая дисфункция МПЖ RVM systolic dysfunction |

NTpro BNP |

|

Пароксизмы ЖТ VT paroxysms |

1,00 |

0,54 |

0,28 |

0,04 |

0,52 |

|

Тропонин I Troponin I |

0,003 |

1,00 |

0,001 |

0,18 |

0,002 |

|

ЧСС HR |

0,25 |

0,001 |

1,00 |

0,001 |

0,002 |

|

Cистолическая дисфункция МПЖ RVM systolic dysfunction |

0,03 |

0,17 |

0,19 |

1,00 |

0,09 |

|

NTproBNP |

0,004 |

0,001 |

0,001 |

0,12 |

1,00 |

Вследствие того, что зависимая переменная «развитие внезапной смерти» является бинарной величиной, принимающей два возможных значения «да»/«нет», при проведении регрессионного анализа была использована логит-модель, преобразование которой позволяло перейти к интервалу [-% – +%] в результате примене- ния регрессионного уравнения:

exP b 0 + У biXi

Y =

1 + exp bо i У biXi где Y – натуральный логарифм отношения шансов для изучаемого события.

В начальную модель регрессионного анализа вошли следующие факторы: наличие пароксизмов ЖТ (1 – да, 2 – нет), уровень Тропонина I, ЧСС, систолическая дисфункция МПЖ (1 – да, 2 – нет), уровень NTproBNP. Модель являлась адекватной: χ2 = 32,74; p = 0,0000 < 0,05 (табл. 4).

Последовательное исключение из анализа переменных «систолическая дисфункция МПЖ» и «пароксизмы ЖТ», имевших наибольший р -уровень, позволило построить итоговую адекватную модель (χ2 = 30,55, p = 0,0000 < 0,05), включавшую признаки: уровень Тропонина I, уровень NTproBNP, ЧСС (табл. 5).

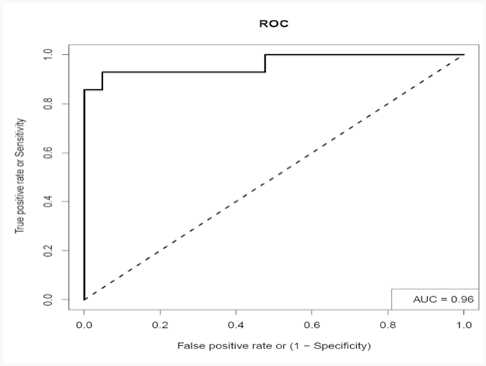

Для оценки качества итоговой модели и количественной интерпретации полученных данных был проведен ROC-анализ с построением кривой ошибок (рис. 4), определен показатель AUC , составивший 0,96.

Таблица 4. Значения переменных начальной модели регрессионного анализа

Table 4. The values of variables contained in the initial model of regression analysis

|

Признаки Characteristics |

Оценка Estimates |

Стандартная ошибка Standard deviation |

Z |

p -уровень p -level |

ДИ – 95% CI – 95% |

ДИ +95% CI +95% |

|

Константа Constant |

–0,325 |

19,41 |

–1,85 |

0,06 |

–70,52 |

1,72 |

|

Пароксизмы ЖТ VT paroxysms |

0,11 |

0,16 |

0,71 |

0,46 |

–0,20 |

0,44 |

|

Тропонин I Troponin I |

0,004 |

0,54 |

1,44 |

0,15 |

–0,32 |

1,96 |

|

ЧСС HR |

0,003 |

0,28 |

2,03 |

0,04 |

0,02 |

1,02 |

|

Cистолическая дисфункция МПЖ RVM systolic dysfunction |

0,07 |

0,08 |

0,88 |

0,38 |

–0,09 |

0,21 |

|

NTproBNP |

0,004 |

0,46 |

1,76 |

0,08 |

–0,08 |

1,74 |

Таблица 5. Значения переменных, содержащихся в итоговой модели регрессионного анализа

Table 5. The values of variables contained in the final model of regression analysis

|

Признаки Characteristic |

Оценка Estimates |

Стандартная ошибка Standard deviation |

Z |

p -уровень p-level |

ДИ – 95% CI – 95% |

ДИ + 95% CI + 95% |

|

Константа Constant |

–0,239 |

9,34 |

–2,11 |

0,019 |

–31,43 |

–2,54 |

|

Тропонин I Troponin I |

0,001 |

0,321 |

1,18 |

0,032 |

0,002 |

1,19 |

|

ЧСС HR |

0,001 |

0,198 |

1,97 |

0,018 |

0,042 |

0,878 |

|

NTproBNP |

0,002 |

0,279 |

1,84 |

0,034 |

0,001 |

1,24 |

При построении ROC-кривых для предсказательной модели были использованы обучающая (анализируемая) и проверочная выборки. Объем обучающей выборки составил 80% от объема исходных данных, выделенных методом псевдослучайного отбора заданного числа наблюдений из общей совокупности.

Количественная интерпретация результатов исследования, полученных при проведении ROC-анализа, свидетельствует о высоких показателях AUC для ROC-кривых, построенных на основе данных обучающей и проверочной выборок (рис. 5), что дает возможность использовать математическую модель, рассчитанную на основе данных большей выборки, для предсказания исходов в меньшей выборке.

Вероятность ( Y ) развития внезапной смерти у пациентов с печеночной недостаточностью, находящихся в листе ожидания трансплантации печени, вычислялась по математической формуле:

Y 1 ,

1 + exp ( — b o — b X i — b 2 X 2 — b X 3 )

где b 0 = –0,241226, b 1 = 0,005366, b 2 = 0,0022855, b 3 = = 0,003142, X 1 = – тропонин I (нг/мл), X 2 – ЧСС (уд./мин), X 3 – NT proBNP (пг/мл).

Рис. 4. ROC-анализ качества итоговой модели

Fig. 4. ROC-analysis of the final model quality

Рис. 5. ROC-кривые, построенные для итоговой модели, на основе данных обучающей и проверочной выборок

Fig. 5. ROC-curves for the final model calculated based on the training sample and validation sample

Значение Y > 0,6 с процентом верной классификации 94% (более 50%) позволяет прогнозировать высокую вероятность развития летального исхода; Y < 0,6 - низкую вероятность, что демонстрирует пригодность выбранного метода классификации и является свидетельством хорошей предсказательной способности разработанной математической модели.

Заключение

Наличие изменений структурно-функциональных показателей, свидетельствующих о поражении сердечно-сосудистой системы у пациентов с ХТЗП, нуждающихся в трансплантации, определяет выживаемость данной категории пациентов в листе ожидания, оказывает влияние на течение интраоперационного периода, развитие ранних послеоперационных осложнений и отдаленный прогноз. В этой связи можно предположить, что своевременное выявление факторов риска, их суммарная адекватная оценка, превентивные мероприятия на

Список литературы Факторы, определяющие жизненный прогноз заболевания у пациентов, находящихся в листе ожидания трансплантации печени

- Yoshida M., Kinoshita Y., Watanabe M., Sugano K. JSGE clinical practice guidelines 2014: standards, methods, and process of developing the guidelines. J. Gastroenterol. 2015;50(1):4-10. DOI: 10.1007/s00535-014-1016-1

- Gleeson D., Heneghan M.A. British Society of Gastroenterology (BSG) guidelines for management of autoimmune hepatitis. Gut. 2011;60(12):1611-1629. DOI: 10.1136/gut.2010.235259

- Григоренко Е.А., Руммо О.О., Митьковская Н.П. Прогностическая оценка посттрансплантационной выживаемости реципиентов трансплантатов печени. Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски. 2017;1(1):72-77.

- Merion R.M., Schaubel D.E., Dykstra D.M., Freeman R.B., Port F.K., Wolfe R.A. The survival benefit of liver transplantation. Am. J. Transplant. 2005;5(2):307-313.

- EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J. Hepatol. 2010;53(3):397-417. DOI: 10.1016/j.jhep.2010.05.004

- Moreau R., Jalan R., Gines P., Pavesi M., Angeli P., Cordoba J. et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology. 2013;144(7):1426-1437,1437.e1-9. DOI: 10.1053/j.gastro.2013.02.042

- Jalan R., Saliba F., Pavesi M., Amoros A., Moreau R., Ginès P. et al. Development and validation of a prognostic score to predict mortality in patients with acute-onchronic liver failure. J. Hepatol. 2014;61(5):1038-1047. DOI: 10.1016/j.jhep.2014.06.012

- Ishigami M., Honda T., Okumura A., Ishikawa T., Kobayashi M., Katano Y. et al. Use of the Model for End-Stage Liver Disease (MELD) score to predict 1-year survival of Japanese patients with cirrhosis and to determine who will benefit from living donor liver transplantation. J. Gastroenterol. 2008;43(5):363-368. DOI: 10.1007/s00535-008-2168-7

- Das V., Boelle P.Y., Galbois A., Guidet B., Maury E., Carbonell N. et al. Cirrhotic patients in the medical intensive care unit: early prognosis and long-term survival. Crit. Care Med. 2010;38(11):2108-2116. DOI: 10.1097/CCM.0b013e3181f3dea9

- Gustot T., Fernandez J., Garcia E., Morando F., Caraceni P., Alessandria C. et al. Clinical course of acute on-chronic liver failure syndrome and effects on prognosis. Hepatology. 2015;62(1):243-252. DOI: 10.1002/hep.27849