Факторы риска кишечной непроходимости у беременных

Автор: Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Рогожина И.Е., Столярова У.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 3 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение факторов риска возникновения и вариантов клинического течения острой кишечной непроходимости при беременности. Материал и методы. Проведено детальное изучение анамнеза, клинического течения, особенностей диагностики и лечения острой кишечной непроходимости у 79 беременных. Результаты. Установлено, что сочетание кишечной непроходимости и беременности более характерно для II и III триместров гестации (88,5%), при этом чаще развивается механическая непроходимость, обусловленная спаечным процессом (77,2%). Выявлены факторы риска кишечной непроходимости у беременных: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хирургические вмешательства на органах брюшной полости и малого таза, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и длительное применение гестагенов при беременности. Трудности диагностики связаны с отсутствием классических симптомов заболевания, что обусловлено изменениями топографических соотношений органов брюшной полости, увеличенными размерами матки, а также недостаточным иммунным ответом организма на возникновение патологического процесса. Заключение. Формирование группы риска беременных по развитию кишечной непроходимости и проведение профилактических мероприятий, направленных на устранение нарушений моторной функции кишечника, могут снизить риск заболевания. Предложен алгоритм врачебной тактики при подозрении на острую кишечную непроходимость у беременных, позволяющий сократить сроки постановки диагноза и оказания лечебной помощи.

Беременность, кишечная непроходимость

Короткий адрес: https://sciup.org/14917612

IDR: 14917612

Текст научной статьи Факторы риска кишечной непроходимости у беременных

1Введение. Проблема охраны здоровья матери и ребенка является одним из приоритетных направлений современного здравоохранения. В настоящее время отмечена тенденция к росту экстрагенитальной патологии при беременности, в том числе хирургической, что оказывает негативное влияние не только на течение и исход гестационного процесса, но и на динамику показателей материнской и перинатальной смертности. В структуре причин материнской смертности соматическая патология лидирует с 2006 г (23,5%), а к 2009 г ее удельный вес составил уже 52,7% [1]. Диагностика хирургической патологии при беременности более сложна и ответственна, чем у небеременных женщин, поскольку от точности постановки диагноза в конечном итоге зависит прогноз для матери и будущего ребенка. К самым грозным хирургическим заболеваниям органов брюшной полости относится острая кишечная непроходимость (ОКН). Увеличение ОКН в последние годы многие авторы связывают с возрастающей оперативной активностью при диагностике и лечении заболеваний хирургического профиля, а также развитием спаечной болезни [2-4]. Несмотря на невысокую частоту заболевания при беременности (один случай на 40 000-50 000 родов), материнская смертность при развитии кишечной непроходимости достигает 35-50%, а мертворожда-емость — 60-75% [5]. Трудности диагностики ургент-ных заболеваний у беременных связаны с изменениями топографических соотношений органов брюшной полости, что не позволяет четко определить наиболее характерные симптомы. Анамнез в большинстве случаев является ключом к правильному диагнозу [6].

Целью настоящей работы явилось изучение факторов риска возникновения и вариантов клинического течения острой кишечной непроходимости при беременности.

Методы. Под нашим наблюдением находились 79 беременных с кишечной непроходимостью, которые поступили на лечение в акушерско-гинекологические

и хирургические отделения МУЗ «1-я Городская клиническая больница» в 1992-2010 гг. С учетом вида ОКН было выделено две группы. 1-ю группу составили беременные с механической кишечной непроходимостью (n=61), во 2-й группе (n=18) имела место динамическая непроходимость кишечника. Контрольная группа была представлена 35 женщинами с аналогичными сроками гестации и физиологическим течением беременности. Критерием включения в исследование стало сочетание беременности и кишечной непроходимости. Критериями исключения являлись другие хирургические заболевания с клиникой «острого живота», врожденные тромбофилии, онкологические заболевания. Обследование беременных включало тщательный сбор анамнестических данных, результаты осмотра, лабораторных и дополнительных методов диагностики. Всем пациенткам выполнялось комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) на аппарате HITACHI-5500 с применением широкополосных, сверхвысокоплотных конвексных датчиков 3,5-5,0 МГц и полостных датчиков 5,0-7,5 МГц. По показаниям были использованы рентгенологические методы (обзорная рентгенография органов брюшной полости) и мониторинговая лапароскопия на оборудовании Karl Storz (Германия).

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета прикладных программ (ППП) Statgraphics (Statistical Graphics System), разработанного фирмой «STSC Inc.», c выведением М±m, процентов, логарифмических средних (x) с 95%-ным доверительным интервалом и достоверностью различий (Р) по критерию Стьюдента, Фишера.

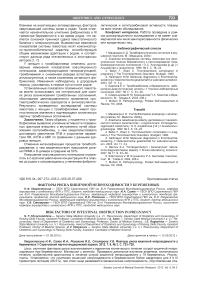

Результаты. Срок гестации при поступлении больных в стационар варьировал от 16 до 34 недель. В большинстве наблюдений у беременных имела место механическая непроходимость кишечника (77,2%), при этом странгуляционная ОКН диагностирована у 18 беременных, обтурационная — у 2, а смешанная форма — у 41 пациентки (рис. 1). Динамическая кишечная непроходимость констатирована лишь в 18 случаях (22,8%), из них спастическая ОКН выявлена у 3 женщин (16,7%), паралитическая — у 15 (83,3%).

Рис. 1. Варианты острой кишечной непроходимости при беременности

Детальный анализ анамнестических данных показал, что возраст беременных при развитии ОКН находился в пределах от 25 до 37 лет и в среднем составил 31,1±4,8 года. Учитывая многообразие причин возникновения непроходимости кишечника, па- циентки были разделены на две группы: в 1-ю группу вошли беременные с механической ОКН, во 2-ю — с динамической ОКН. Первые роды предстояли 48 женщинам (78,7%) 1-й группы, 16 (88,9%) — 2-й группы и 28 (80%) — контрольной группы (таблица).

Общая характеристика групп обследованных женщин

|

Характеристика |

1-я группа (n=61) |

2-я группа (n=18) |

Контрольная группа (n=35) |

|||

|

Средний возраст, лет |

31,9±4,7* |

30,3±4,9* |

22,1±3,2 |

|||

|

Акушерско-гинекологический анамнез |

||||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Роды |

13 |

21,3 |

2 |

11,1 |

7 |

20,0 |

|

Аборты |

28 |

45,9 |

4 |

22,2 |

5 |

14,3 |

|

Выкидыши |

43 |

70,5 |

16 |

88,9 |

- |

- |

|

Внематочная беременность |

22 |

36,1 |

3 |

16,7 |

- |

- |

|

Бесплодие |

37 |

60,7 |

15 |

83,3 |

- |

- |

|

Нарушения менструальной функции |

28 |

45,9 |

12 |

66,7 |

1 |

2,9 |

|

Фоновые заболевания шейки матки |

37 |

60,7 |

5 |

27,8 |

7 |

20,0 |

|

Хронический сальпингоофорит |

52 |

85,2 |

14 |

77,8 |

2 |

5,7 |

|

Эндометриоз |

24 |

39,3 |

8 |

44,4 |

- |

- |

|

Миома матки |

6 |

9,8 |

2 |

11,1 |

- |

- |

|

Опухоли яичников |

31 |

50,8 |

1 |

5,6 |

- |

- |

|

Экстрагенитальная патология |

||||||

|

Заболевания желудочно-кишечного тракта |

61 |

100 |

18 |

100 |

9 |

25,7 |

|

Дискинезия толстого кишечника |

61 |

100 |

13 |

72,2 |

9 |

25,7 |

|

Аппендицит |

51 |

83,6 |

6 |

33,3 |

- |

- |

|

Хронический энтероколит |

48 |

78,7 |

7 |

38,9 |

- |

- |

|

Хронический гастрит |

39 |

63,9 |

9 |

50,0 |

6 |

17,1 |

|

Хронический панкреатит |

16 |

26,2 |

3 |

16,7 |

- |

- |

|

Хронический холецистит |

35 |

57,4 |

2 |

11,1 |

1 |

2,9 |

|

Дисбактериоз |

10 |

16,4 |

8 |

44,4 |

- |

- |

|

Артериальная гипертензия |

2 |

3,3 |

- |

- |

- |

- |

|

Вегетососудистая дистония |

31 |

50,8 |

11 |

61,1 |

4 |

11,4 |

|

Варикозная болезнь |

- |

- |

||||

|

Ожирение |

26 |

42,6 |

4 |

22,2 |

- |

- |

|

Увеличение щитовидной железы |

13 |

21,3 |

12 |

66,7 |

2 |

5,7 |

|

Хронический пиелонефрит |

34 |

55,7 |

5 |

27,8 |

- |

- |

|

Хронический бронхит |

29 |

47,5 |

2 |

11,1 |

1 |

2,9 |

|

Отсутствие патологии |

- |

- |

- |

- |

22 |

62,9 |

Окончание табл.

|

Характеристика |

1-я группа (n=61) |

2-я группа (n=18) |

Контрольная группа (n=35) |

|

Средний возраст, лет |

31,9±4,7* |

30,3±4,9* |

22,1±3,2 |

Оперативные вмешательства

|

Аппендэктомия |

51 |

83,6 |

6 |

33,3 |

- |

- |

|

Кесарево сечение/ малое кесарево сечение |

23 |

37,7 |

2 |

11,1 |

- |

- |

|

Консервативная миомэктомия |

6 |

9,8 |

1 |

5,6 |

- |

- |

|

Тубэктомия |

22 |

36,1 |

3 |

16,7 |

- |

- |

|

Резекция яичников, удаление придатков матки |

31 |

50,8 |

1 |

5,6 |

- |

- |

|

Лапароскопия лечебно-диагностическая |

27 |

44,3 |

8 |

44,4 |

1 |

2,9 |

П р и м еча н и е : * — различия показателей в сравнении с контрольной группой достоверны, Р<0,05.

Срок беременности при механической непроходимости в период госпитализации соответствовал 16-22 неделям у 28 больных (45,9%); 23-28 неделям—у 26 (42,6%); 29-34 неделям — у 7 (11,5%). Динамическая кишечная непроходимость чаще диагностировалась при сроках гестации 16-22 недели (n=12; 66,7%), что, по нашему мнению, связано с приемом больших доз гестагенов в эти сроки для пролонгирования беременности. Акушерский анамнез у многих пациенток и в 1-й, и во 2-й группах был отягощен абортами соответственно у 45,9 и 22,2% пациенток, самопроизвольными выкидышами (70,5 и 88,9%), внематочной беременностью (36,1 и 16,7%). В контрольной группе искусственные аборты в анамнезе отмечены лишь у 5 беременных (14,3%). Из гинекологических заболеваний у беременных с ОКН чаще встречались хронические воспалительные процессы органов малого таза (85,2 и 77,8%), нарушения менструального цикла (45,9 и 66,7%), эрозии шейки матки (60,7 и 27,8%), генитальный эндометриоз (39,3 и 44,4%), опухоли яичников (50,8 и 5,6%) и миома матки (9,8 и 11,1%). Лечение по поводу вторичного бесплодия получали 37 пациенток 1-й группы (60,7%) и 15 пациенток 2-й группы (83,3%). У двух женщин с механической и трех с динамической непроходимостью кишечника беременность наступила в результате экстракорпорального оплодотворения. Гормональные препараты (дюфастон, утрожестан, прогестерон) с ранних сроков гестации получали 35 беременных 1-й группы (57,4%) и 17 из 2-й группы (94,4%).

Из соматической патологии превалировали заболевания желудочно-кишечного тракта (см. таблицу). У беременных с ОКН в анамнезе значительно выше процент хронических гастритов, панкреатитов, холе- циститов, энтероколитов, аппендицитов в сравнении с контрольной группой. Вместе с тем частота встречаемости данных нозологий в 1,3-5 раз была выше у больных с механической кишечной непроходимостью. Дискинезия толстого кишечника имела место у 25,7% беременных с физиологическим течением гестации, у 72,2% пациенток 2-й группы и всех больных 1-й группы. Удельный вес дисбактериоза кишечника у беременных с динамической непроходимостью в 3 раза превышал аналогичный показатель 1-й группы. Другие экстрагенитальные заболевания были представлены вегетососудистой дистонией (в 1-й группе 50,8%; во 2-й группе 61,1%); увеличением щитовидной железы соответственно 21,3 и 66,7%; хроническим пиелонефритом (55,7 и 27,8%); хроническим бронхитом (47,5 и 11,1%). Ожирение I степени констатировано у 26 беременных с механической ОКН (42,6%) и у четырех пациенток с динамической ОКН (22,2%).

Необходимо отметить высокую частоту различных хирургических вмешательств в анамнезе беременных с ОКН, при этом большинство пациенток 1-й группы (n=55; 90,2%) перенесли две и более операции.

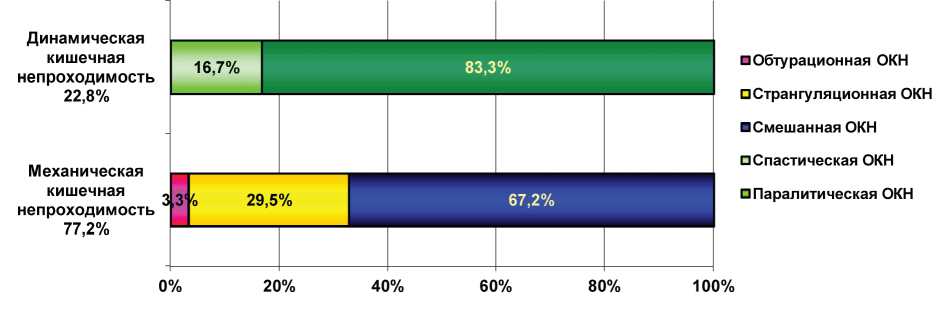

Вариабельность и стертость клинических проявлений заболевания при беременности создавали определенные сложности в постановке правильного диагноза. Из клинических симптомов при развитии механической ОКН преобладала рвота (рис. 2). Боль в эпигастральной области или распространенная у 50,8% женщин носила схваткообразный характер, в остальных случаях отмечались непостоянные болевые ощущения. Вздутие живота, задержка стула и газов выявлены у 42 беременных 1-й группы (68,9%), усиление кишечных

Рис. 2. Клинические симптомы механической и динамической кишечной непроходимости при беременности

-

■ 1 группа

-

□ 2 группа

шумов — у 32 (52,5%). При динамической ОКН на первый план выступали: задержка стула и газов у 17 больных (94,4%), непостоянный характер боли и вздутие живота у 12 (66,7%). Рвота (61,1%) и усиление кишечных шумов (16,7%) наблюдалась у меньшего процента беременных в сравнении с 1-й группой. Тахикардия и невыраженная гипотония встречались у пациенток обеих групп с одинаковой частотой.

Расчет лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по модифицированной формуле Я. Я. Кальф-Калифа (1941) показал достоверное увеличение показателя с 0,9±0,42 усл. ед. при физиологическом течении беременности до 2,68±0,21 усл. ед. при развитии ОКН у беременных (Р<0,05). Динамический анализ гемограммы и определение ЛИИ (через 2 часа с момента поступления больных) позволил выявить его дальнейший рост в группе беременных с механической непроходимостью кишечника (до 3,94±0,37 усл. ед.; Р<0,05). Во 2-й группе в динамике ЛИИ соответствовал 2,83±0,18 усл. ед., при этом достоверной разницы значений показателя в этой группе не отмечено (Р>0,05).

Существенную помощь при проведении дифференциальной диагностики ургентных заболеваний органов брюшной полости у беременных оказывают дополнительные методы исследования. Проведение комплексного УЗИ позволило выявить косвенные признаки ОКН (наличие симптома внутрипросветного депонирования жидкости с анэхогенными включениями, увеличение диаметра кишки свыше 3 см, грубый рельеф слизистой и утолщение стенки кишки) у 54 женщин 1-й группы (88,5%). Наличие выпота в брюшной полости констатировано у 23 беременных (37,7%). Во 2-й группе по данным сонографии визуализировались расширенные петли кишечника, с отсутствием перистальтических движений у 10 пациенток (55,6%). Рентгенологическое исследование выполнялось во всех случаях при подозрении на механическую кишечную непроходимость. Характерные проявления непроходимости кишечника: (расширенные чаши Клойбера) обнаружены у 43 больных 1-й группы (70,5%), в остальных наблюдениях интерпретация обзорных рентгенограмм была затруднена в связи с увеличенными размерами матки. У 6 беременных из 1-й группы (9,8%) при сроках гестации 18-22 недели для уточнения диагноза использовалась мониториговая лапароскопия.

Несмотря на сложности дифференциальной диагностики, диагноз ОКН в 100% наблюдений поставлен в 1-е сутки стационарного лечения. При поступлении всем беременным, параллельно с проведением диагностических мероприятий, назначалась консервативная дезинтоксикационная, спазмолитическая терапия на фоне паранефральной блокады и назогастральной интубации. Показанием к операции являлось отсутствие эффекта консервативной терапии в течение 2-3 часов. В 1-й группе оперативное лечение ОКН выполнено во всех случаях. У 18 беременных (29,5%) объем хирургического вмешательства заключался в проведении кесарева сечения, резекции участка кишки, рассечении межпетельных спаек, илеоасцендоанастамоза, интубации кишечника, дренирования брюшной полости. При этом у 12 женщин (19,7%) объем операции расширен до ампутации матки, в связи с явлениями перитонита. Необходимо отметить, что расширение объема оперативного вмешательства до гистерэктомии проводилось в клинике до 2002 г. Последние 10 лет, благодаря своевременной диагностике и лечению кишечной не- проходимости, а также массивной антибактериальной терапии, проводимой интраоперационно и после хирургического вмешательства, удалось сократить выполнение радикальных операций на матке, сохранив репродуктивный потенциал женского организма. У 43 пациенток (70,5%) оперативное лечение было ограничено рассечением межпетельных спаек. При динамической кишечной непроходимости (2-я группа) проведение консервативных мероприятий дало положительный эффект у всех беременных.

Многолетний опыт совместной работы хирургов и акушеров-гинекологов МУЗ «1 Городская клиническая больница» г. Саратова позволил разработать алгоритм врачебных мероприятий у беременных с подозрением на ОКН (рис. 3). Использование алгоритма в практической работе хирургов и акушеров-гинекологов позволит сократить сроки постановки диагноза, улучшить результаты лечения и снизить процент выполнения радикальных операций на матке.

Рис. 3. Алгоритм врачебной тактики у беременных с подозрением на острую кишечную непроходимость

Обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что сочетание ОКН и беременности характерно для II и III триместров гестации, при этом чаще развивается механическая непроходимость кишечника (77,2%), обусловленная спаечным процессом в брюшной полости. Полученные данные согласуются с мнением большинства авторов [5-8]. Детальное изучение анамнеза позволило выявить высокую частоту заболеваний желудочно-кишечного тракта и хирургических вмешательств у беременных с ОКН. Согласно данным литературы, возникновение адгезивного процесса в брюшной полости после лапаротомий отмечается в 64-93% наблюдений [9]. Немаловажное значение в развитии заболевания имеет отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и длительное применение больших доз гестагенов при беременности. Повышение концентрации прогестерона и его метаболитов при беременности вызывает активацию ингибирующего гастроинтестинального гормона, способствуя развитию гипокинетического типа моторики толстой кишки. Кроме того, сдавление кишечника маткой во второй половине беременности приводит к венозному застою, частичному нарушению кровообращения кишечника, что отражается на его перистальтике и эвакуаторной функции [5-7]. Дискинезия толстого кишечника и запоры отмечены у всех беременных с механической непроходимостью, а при динамической ОКН — более чем у 70% женщин.

Диагностика ОКН при беременности крайне сложна и ответственна, так как от точности и своевременности постановки диагноза зависит не только здо- ровье, но и жизнь женщины и ее будущего ребенка. Отсутствие классических клинических симптомов заболевания обусловлено изменениями топографических соотношений органов брюшной полости, увеличенными размерами матки, а также недостаточным иммунным ответом организма на возникновение воспалительного процесса, что связано с состоянием физиологической иммуносупрессии и недостаточностью полимодальной активности мононуклеарно-фагоцитирующей системы клеток [5-8]. Результаты лабораторных методов исследования не всегда способствуют своевременной постановке правильного диагноза. Однако динамическое определение ЛИИ можно использовать в качестве дополнительного маркера в диагностике механической непроходимости кишечника. По нашим данным, при этом варианте ОКН у беременных отмечается рост показателя в 1,5 раза в течение двух часов проведения консервативных лечебно-диагностических мероприятий.

Весомая роль в диагностике ОКН принадлежит дополнительным методам. Широкое применение рентгенологических методов при беременности ограничено в связи с его негативным влиянием на плод. Информативность обзорной рентгенографии при механической кишечной непроходимости в сочетании с беременностью составила 70,5%. Целесообразно проведение диагностики у беременных начинать с комплексного УЗИ, позволяющего выявить косвенные признаки ОКН в 88,5% наблюдений. К преимуществам этого метода относится возможность его многократного и безопасного применения для определения динамики клинической картины заболевания и оценки состояния плода. При возникновении сложностей дифференциальной диагностики у беременных возможно использование мониторинговой лапароскопии при сроках гестации до 24 недель. В то же время необходимо помнить, что выполнение лапароскопии при беременности сопряжено с техническими сложностями из-за увеличенных размеров матки, опасностью ее повреждения, неудобствами осмотра брюшной полости и риском осложнений после вмешательства [10].

Лечение беременных с ОКН следует проводить совместно хирургам и акушерам-гинекологам, с соблюдением алгоритма врачебной тактики на фоне пролонгирования беременности. При механической кишечной непроходимости консервативные мероприятия не должны продолжаться более двух часов, так как в кишечной стенке могут наступить глубокие изменения, вплоть до некроза кишки и развития перитонита, что непременно приведет к усугублению клинической ситуации [3, 6, 7]. Трудности диагностики, вариабельность и стертость клинических симптомов ОКН при беременности, запоздалое обращение за медицинской помощью, а также нередко непрофильная госпитализация беременных способствуют прогрессированию заболевания, приводят к декомпенсации важных жизненных функций, метаболическим нарушениям, развитию обезвоживания и эндотоксикоза. Прогноз в данной ситуации становится крайне неблагоприятным как для матери, так и для плода. Зачастую ключом к правильному диагнозу и определению тактики ведения беременной с подозрением на ОКН является грамотный сбор анамнеза и выявление факторов риска развития заболевания, позволяющие сократить сроки постановки диагноза и оказания квалифицированной лечебной помощи данной категории больных.

Заключение. Таким образом, к факторам риска развития ОКН при беременности следует отнести возраст женщин старше 30 лет, II и III триместр гестации, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и дискинезии толстого кишечника, хирурги- ческие вмешательства на органах брюшной полости и малого таза, длительное применение больших доз гестагенов во время беременности. Формирование группы риска беременных по развитию ОКН и проведение профилактических мероприятий с ранних сроков гестации, направленных на ликвидацию нарушений моторной функции кишечника, позволят предотвратить заболевания в более поздние сроки беременности.

Список литературы Факторы риска кишечной непроходимости у беременных

- Радзинский В. Е. Акушерская агрессия. М.: Изд-во журнала Status Praesens, 2011. 688 с.

- Surgical practices for malignant left colonic obstruction in Germany/R. Kube, D. Granowski, P. Stubs [et al.]//Eur. J. Surg. Oncol. 2010. Vol. 36 (1). P. 65-71

- Лечебно-диагностические аспекты острой спаечной тонкокишечной непроходимости/И.С. Малков, В.Д. Эминов, И. И. Хамзин, В. Н. Гараев//Казанский медицинский журнал.2009. Т. 90, №2. С. 193-197

- Шеянов С. Д., Харитонова Е.А., Зухраева З.И. Диагностика острой спаечной кишечной непроходимости методом измерения внутрибрюшного давления//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 11: Медицина. 2010. № 2. С. 146-160

- Акушерство: национальное руководство/под ред. Э.К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г. М. Си-дельниковой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. С. 958-961

- Особенности диагностики и акушерской тактики при острой кишечной непроходимости/И. А. Салов, И.Е. Рогожина, Н. Г. Балабанов, Н.Ф. Хворостухина//Журнал Российского общества акушеров-гинекологов. 2006. № 3. С. 7-10

- Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. М.: Триада, 1999. С. 356-364

- Perdue P. W., Johnson H.W., Jr, Stafford P. W. Intestinal obstruction complicating pregnancy//Amer. J. Surg. 1992. Vol. 164. P. 384-388

- Histologic study of peritoneal adhesions in children and in a rat model/M. Torre, A. Favre, Pini Prato [et al.]//Pediatr. Sug. Int. 2002. Vol. 18. P. 673-676

- Короткевич А. Г., Злобина Л.А., Ревицкая Ю. Ю. Техника диагностической лапароскопии у беременных//Endosk. Hir. 2010. №2. С. 37-41.