Факторы риска у больных с ишемическим инсультом по данным госпитального регистра в городе Нальчик

Автор: Быкова А.А., Алифирова В.М., Бразовская Н.Г.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема инсульта в настоящее время является одной из приоритетных как у нас в стране, так и во всем мире. Ежегодно в мире инсультом заболевает более 6 млн чел. Церебральный инсульт в США является третьей по частоте причиной смерти, в Европе - второй, в России - первой. В России инсульт случается у 450 тыс. пациентов в год. Распространенность этого заболевания среди лиц трудоспособного возраста до 65 лет повышает затраты бюджета здравоохранения [1-3]. Преобладают ишемические инсульты (ИИ), доля которых составляет 80 %. У 2 % пациентов повторный инсульт развивается к концу первого года с момента инсульта, у 30 % - к концу пятого. При повторном инсульте отмечается повышение показателя смертности в 1,5 раза. Основополагающей задачей является профилактика инсульта в целях снижения заболеваемости, смертности и инвалидизации [4]. Цель исследования - изучить частоту встречаемости факторов риска (ФР) ИИ, их вклад в развитие заболевания и прогнозирование исходов острых нарушений мозгового кровообращения...

Ишемический инсульт, факторы риска, фибрилляция предсердий, артериальная гипертония, сахарный диабет

Короткий адрес: https://sciup.org/14116371

IDR: 14116371 | УДК: 616.831-005.1-036-07-084 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-2-34-41

Текст научной статьи Факторы риска у больных с ишемическим инсультом по данным госпитального регистра в городе Нальчик

Введение. В настоящее время инсульт является наиболее угрожающим жизни неврологическим заболеванием, ведущей причиной смерти и инвалидности. Это приводит к большим расходам в системе здравоохранения не только России, но и всего мира. В последние годы отмечается рост распространенности сосудистых заболеваний с увеличением частоты острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). Ежегодно в мире ОНМК переносит более 6 млн чел. [1, 5].

У пациентов, перенесших ОНМК, увеличивается риск развития повторного инсульта и другой сердечной-сосудистой патологии, которые приводят к снижению когнитивных функций. В первые 3 мес. после ОНМК и позднее у больных выявляются постинсультные когнитивные нарушения, при которых значительно ухудшается прогноз, повышается смертность и риск повторного ОНМК, увеличивается выраженность функциональных нарушений и снижается качество жизни [6, 7]. По данным ВОЗ, факторами риска (ФР) постинсультной деменции являются низкий уровень образования, курение, артериальная гипертония (АГ), фибрилляция предсердий (ФП), сахарный диабет (СД) [8].

Пациенты с инсультом несут высокий риск рецидива: 6 % – в 1 год, 16 % – в 5 лет и 25 % – в 10 лет [9]. Риск повторного ишемического инсульта (ИИ) положительно коррелирует с количеством ФР [10]. Таким образом, их оценка важна как в исследовании исходов инсульта, так и в наблюдении за течением заболевания.

Более 80 % случаев инсульта являются ишемическими и коррелируют с традиционными сердечно-сосудистыми ФР: возрастом, полом, наличием АГ, СД, ФП и дислипидемии (ДЛП) [11]. Однако большая часть инсультов по-прежнему классифицируется как криптогенные. У молодых пациентов (моложе 55 лет) последние составляют почти 40 % всех случаев ИИ, подчеркивая потенциальную важность других, возможно неизвестных, ФР, особенно, но не исключительно в определенном подтипе инсульта [12, 13].

В России заболеваемость инсультом ежегодно растет, а смертность от него в структуре общей смертности занимает второе место, уступая только коронарной патологии и опережая онкологическую. 75–80 % выживших больных становятся инвалидами и требуют длительной дорогостоящей медицинской и социальной помощи [14]. На стационарное лечение, реабилитацию и профилактику одного больного с инсультом в России уходит 127 тыс. руб. в год. При этом прямые расходы на лечение больных на протяжении жизни составляют 4–6 % бюджета здравоохранения [15, 16].

На основании полученных M.G. George, X. Tong, B.A. Bowman данных по госпитализации инсультных больных молодого возраста из 44 штатов показано, что ежегодно возрастает частота развития инсульта у мужчин и женщин в возрасте от 18 до 54 лет. С 2003– 2004 по 2011–2012 гг. отмечено увеличение количества случаев развития инсульта на 41,5 % у мужчин в возрасте от 35 до 44 лет [17]. В 2016 г. число зарегистрированных цереброваскулярных случаев составило 7 009 300, из них впервые диагноз был установлен в 1 116 200 случаев [18, 19].

В России смертность от инсульта высока и составляет 396,9 случая на 100 000 населения у женщин и 275,4 случая у мужчин [20].

Снижение заболеваемости и смертности от инсульта в первую очередь зависит от профилактических мер, коррекции ФР. Важную роль в профилактике инсульта играет модифицируемая коррекция ФР: подвижный образ жизни, коррекция массы тела, соблюдение диеты, способствующей снижению уровня холестерина, триглицеридов, отказ от курения, ограничение потребления соли, что зависит от самого человека. Влияние на немодифицируемые (некорригируемые) ФР считается невозможным. К этой группе относят возраст, пол, этническую и наследственную предрасположенность. Заболеваемость инсультом ежегодно возрастает, особенно среди пациентов старше 65 лет. В возрасте 30–69 лет у мужчин заболеваемость выше, чем у женщин. Выявление и контроль корригируемых ФР развития инсульта способствует снижению частоты развития острого нарушения мозгового кровообращения [21, 22].

В доступной литературе представлены данные по распространенности ФР развития ИИ. Среди основных ФР особое место занимает АГ, что, несомненно, связано с ее распространенностью в популяции. Распространенность АГ сохраняется на стабильно высоком уровне и в России превышает 40 % взрослого населения [23]. По данным регистра инсульта Научного центра неврологии РАМН, АГ диагностируется у 78,2 % больных, перенесших ИИ. В России ежегодно инсульт развивается у 3–5 чел. на 1000 населения, в среднем – у 350–400 тыс. Крупные международные исследования, в которые включены десятки тысяч больных, показали, что систематическая антигипертензивная терапия снижает частоту инсультов на 20–40 % .

Вместе с тем обращает на себя внимание различный процент встречаемости и сочетание ФР в зависимости от региона прожива- ния, климато-географических особенностей. В связи с этим изучение ФР, вклада различных их сочетаний в развитие инсульта, а также влияния региональных и этнических особенностей является актуальным.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости ФР ИИ, их вклад в развитие заболевания и прогнозирование исходов острых нарушений мозгового кровообращения.

Материалы и методы. В период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. с помощью метода госпитального регистра в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики проводилось проспективное исследование ИИ. Использованы данные при текущей регистрации случаев ИИ на протяжении 2 лет у лиц старше 25 лет, госпитализированных в первичное сосудистое отделение (ПСО) городской клинической больницы № 1 и в сосудистое отделение для больных с ОНМК Республиканской клинической больницы КБР.

Наблюдение за пациентами проводилось в течение 28 дней госпитализации, оценка состояния пациента осуществлялась при поступлении и при выписке. ФР развития инсульта были проанализированы на основе ретроспективного исследования анамнестических данных.

В работе использованы клинико-эпидемиологические методы: описательная и аналитическая эпидемиология. В первом случае с помощью метода госпитального регистра изучены ФР и их влияние на исход заболе- вания в течение двух календарных лет, во втором – частотным методом изучены ФР инсульта в когорте больных, сформированной при проведении регистра. Проведено изучение вклада основных ФР в прогноз выживаемости.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ R Studio. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – достигнутый уровень значимости). Описание качественных данных проводилось путем построения таблиц сопряженности с указанием абсолютных и относительных (%) частот встречаемости признаков. Для определения статистической значимости различий качественных признаков использовался анализ таблиц сопряженности (критерий χ2 Пирсона, а также двусторонний точный тест Фишера в случае, если ожидаемое значение хотя бы в одной ячейке таблицы сопряженности было меньше 5).

Результаты и обсуждение. Проанализирована медицинская документация пациентов с ИИ, создан электронный банк данных. С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. зарегистрировано 696 случаев ИИ у больных старше 25 лет; мужчины составили 49,9 % (n=347), женщины – 50,1 % (n=349). Количество ИИ (в абсолютных и относительных цифрах) у мужчин и женщин разных возрастных групп представлено в табл. 1.

Количество пациентов с ИИ

Таблица 1

|

Возрастные группы |

2016 г. |

2017 г. |

Всего |

|||

|

абс. (n) |

отн. (%) |

абс. (n) |

отн. (%) |

абс. (n) |

отн. (%) |

|

|

25–34 года |

1 |

0,3 |

1 |

0,3 |

2 |

0,3 |

|

35–44 года |

8 |

2,1 |

0 |

0 |

8 |

1,2 |

|

45–54 года |

20 |

5,3 |

28 |

8,7 |

48 |

6,9 |

|

55–64 года |

87 |

23,2 |

83 |

25,9 |

170 |

24,4 |

|

65–74 года |

88 |

23,5 |

87 |

27,1 |

175 |

25,1 |

|

75 и более лет |

171 |

45,6 |

122 |

38,0 |

293 |

42,1 |

|

Всего, n=696 |

375 |

100 |

321 |

100 |

696 |

100 |

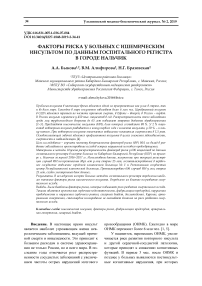

Изучены ФР инсульта у обследованных больных. Проанализирована относительная частота их встречаемости в подгруппах мужчин и женщин, по данному признаку сравнивали подгруппы выживших и умерших.

Отличительной особенностью АГ является высокая частота коморбидности. Пациенты с АГ, как правило, имеют одну или несколько сопутствующих патологий. К наиболее часто встречающимся относятся: хроническая сердечная недостаточность (ХСН) -50,3 %, ДЛП - 30,1 %, ФП - 26 %, СД -20,4 %, хроническая обструктивная болезнь легких - 2,9 %, хронический пиелонефрит -1,2 %.

По результатам госпитального регистра и статистического анализа наиболее частым ФР в изучаемой когорте больных является АГ. В проведенном исследовании частота ее встречаемости очень высока и составляет 97,75 %. При сравнении групп выживших и умерших по данному ФР статистически значимых различий не выявлено, что свидетельствует о том, что наличие только АГ без сочетания с другими факторами не влияет на риск развития смертельного исхода.

У 53,2 % (n=369) больных диагностирована ХСН, из них в группе женщин - 54,2 % (n=188) и в группе мужчин - 52,2 % (n=181) (/2=0,59; р=0,65). В группе выживших частота встречаемости ХСН составила 50 % (n=306), а умерших - 76,8 % (n=62) (/ 2 =20,9; р<0,001), что позволяет отнести ХСН к факторам риска летального исхода при ишемическом инсульте.

ДЛП часто встречается как ФР при инсульте. По данным госпитального регистра в нашем исследовании частота встречаемости ДЛП в группе больных составила 30,1 %. У женщин нарушения липидного спектра наблюдались в 32 % случаев (n=111), у мужчин - в 28,3 % (n=97) (/=1,1; р=0,29). По данным сравнительного анализа выживших и умерших пациентов ДЛП наблюдалась в первой группе в 38,7 % случаев, а во второй -в 40,7 % (/2=4,9; р=0,027). Различие является статистически значимым, что свидетельствует о влиянии ДЛП на риск развития смертельного исхода у больных инсультом.

При анализе анамнестических данных пациентов с инсультом частота встречаемости курения составила 28 %. Учитывая этническую особенность жителей КБР, частота курения намного выше в подгруппе мужчин (50,4 %) по сравнению с подгруппой женщин (5,7 %) (/ 2 =172,4; р<0,001). Сравнительный анализ выживших и умерших показал, что непосредственно у выживших частота данного ФР составила 28,2 %, у умерших - 26,8 % (/2=0,1; р=0,80). Таким образом, установлено, что курение непосредственно не влияет на риск развития смертельного исхода.

По данным регистра, частота ФП у больных составила 26 % (n=181). У женщин она выявлена в 35,5 % случаев (n=124), в группе мужчин - в 16,4 % (n=57) (/2=33,0; р<0,001). ФП преобладала у женщин по сравнению с мужчинами. Различия между группами мужчин и женщин - статистически значимы. По данным сравнительного анализа выживших и умерших пациентов ФП наблюдалась в первой группе в 23,1 % случаев, а во второй -в 47,6 % (/ 2 =22,4; р<0,001). Между умершими и выжившими больными с ФП различия являлись статистически значимыми.

Частота нарушений проводимости (НП) сердца у больных без ФП составила 23 % (n=160): у женщин - 24,6 % (n=86), у мужчин - 21,3 % (n=74) (/=1,1; р=0,30). НП более часто наблюдались в группе пациентов, умерших после перенесенного инсульта (30,0 % случаев), чем в группе выживших (20,8 %) (/2=13,5; р<0,001), что позволяет считать данный признак фактором риска летального исхода.

Группа пациентов с нарушениями ритма сердца (НРС) без ФП составила 22,6 % (n=157). Частота встречаемости данного фактора в группе женщин составила 20,9 % (n=73), в группе мужчин - 24,2 % (n=84) (/2=0,19; р=0,66). Установлено, что в группе выживших этот фактор встречался у 20,2 % пациентов, в группе умерших - у 40,2 % (/=31,9; р<0,001).

Стенокардия у больных с инсультом имела место в 22,3 % случаев (n=155). В подгруппе женщин эта патология встречалась в 23,3 % случаев (n=81), у мужчин - в 21,3 %

(n=74) (X2=0,38; р=0,53). Число выживших со стенокардией в данном исследовании составило 21,5 % (n=132), умерших – 28 % (n=23) (X2=1,8; р=0,18).

Известно, что СД вносит значимый вклад в патогенетический каскад ИИ. В нашем исследовании частота встречаемости СД составила 21,1 % (n=147). Сравнительный анализ выживших и умерших показал, что непосредственно у выживших частота СД составила 18,7 % (n=115), у умерших – 39 % (n=32).

Различия являлись статистически значимыми (X2=17,9; р<0,001).

Пороки сердца обнаружены в 2,4 % случаев (n=17): в подгруппе женщин – у 3,2 % пациентов (n=11), в подгруппе мужчин – у 1,7 % (n=6) (X2=1,5; р=0,22). Частота встречаемости у женщин в 2 раза выше, чем у мужчин, однако различия не являются статистически значимыми.

На рис. 1 указана частота встречаемости факторов риска в данной популяции больных.

Заключение. Таким образом, по данным госпитального регистра и статистического анализа, наиболее частым фактором риска в изучаемой когорте больных является артериальная гипертония, имеющая место у 97,7 % наблюдаемых. Пациенты с АГ и коморбидно-стью требуют индивидуального подхода, комплексной диагностики и лечения с учетом всей имеющейся патологии. Распространенность дислипидемии составляет 30,1 %, частота фибрилляции предсердий – 26 %. В изученной когорте больных у 21,1 % больных зарегистрирован сахарный диабет. При срав- нительном анализе групп выживших и умерших были выявлены факторы риска, которые преимущественно оказывают влияние на риск смертельного исхода. Такими являются хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, нарушения проводимости и нарушения сердечного ритма, сахарный диабет, дислипидемия. Они повышают риск развития смертельного исхода. Такие факторы риска, как курение, артериальная гипертония, стенокардия изолированно не оказывают влияния на риск развития смертельного исхода.

Список литературы Факторы риска у больных с ишемическим инсультом по данным госпитального регистра в городе Нальчик

- Карпова Е.Н., Муравьева В.Н., Карпов С.М., Шевченко П.П., Вышлова И.А., Долгова И.Н., Хатуаева А.А. Эпидемиология и факторы риска развития ишемического инсульта. Современные проблемы науки и образования. 2015; 4: 10.

- Белянова Н.П., Карпов С.М. Посезонное поступление больных с ОНМК в зависимости от времени года. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012; 2: 18-19.

- Муравьева В.Н., Карпова Е.Н. Современное представление о факторах риска и профилактике ОНМК. Международный журнал экспериментального образования. 2014; 3 (2): 69-54.

- Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Профилактика первичных и повторных ишемических инсультов: роль антиагрегантной терапии. Consilium Medicum. 2014; 10: 53-56.

- Murray C.J.L., Vos T., Lozano R. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380: 2197-2223.

- Вахнина Н.В. Когнитивные нарушения при артериальной гипертензии. Медицинский совет. 2015; 5: 58-64.

- Arboix A., Garda-Eroles L., Comes E., Oliveres M., Targa C., Balcells M., Pujadas R., Massons J. Importance of cardiovascular risk profile for in-hospital mortality due to cerebral infarction. Rev. Esp. Cardiol. 2008; 61: 1020-1029.

- Пулик А.Р. Роль факторов риска мозгового инсульта в развитии постинсультной когнитивной несостоятельности. Украинский неврологический журнал. 2012; 1 (22): 41-45.

- Pennlert J., Eriksson M., Carlberg B., Wiklund P.G. Long-term risk and predictors of recurrent stroke beyond the acute phase. Stroke. 2014; 45: 1839-1841.

- Moerch-Rasmussen A., Nacu A., Waje-Andreassen U., Thomassen L., Naess H. Recurrent ischemic stroke is associated with the burden of risk factors. Acta Neurol. Scand. 2016; 133: 289-294.

- Go A.S., Mozaffarian D., Roger V.L., Benjamin E.J., Berry J.D., Blaha M.J. Executive summary: heart disease and stroke statistics -2013 update: a report from the American heart association. Circulation. 2013; 127 (1): 143-152.

- Rolfs A., Fazekas F., Grittner U., Dichgans M., Martus P., Holzhausen M. Acute cerebrovascular disease in the young: the Stroke in young Fabry patients study. Stroke. 2013; 44 (2): 340-349.

- Putaala J., Tatlisumak T. Prime time for dissecting the entity of cryptogenic Stroke. Stroke. 2014; 45 (4): 950-952.

- Luengo-Fernandez R., Paul N.L.M., Gray A.M., Pendlebury S.T., Bull L.M., Welch S.J.V., Cuthbertson F.C., Rothwell P.M. On behalf of the Oxford Vascular Study. Population-based study of disability and institutionalization after transient ischemic attack and Stroke 10-year results of the Oxford Vascular Study. Stroke. 2013; 44: 2854-2861.

- Стаховская Л.В., Клочихина О.А., Богатырева М.Д., Коваленко В.В. Эпидемиология инсульта в России по результатам территориально-популяционного регистра (2009-2010). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Инсульт. 2013; 5: 4-10.

- Стаховская Л.В., Котова С.В. Инсульт. М.; 2014. 25.

- Каерова Е.В., Журавская Н.С., Матвеева Л.В., Шестера А.А. Анализ основных факторов риска развития инсульта. Современные проблемы науки и образования. 2017; 6.

- Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Камчатнов П.Р. Ишемический инсульт. Современное состояние проблемы. Доктор.ру. 2013; 5 (83): 7-12.

- Здравоохранение в России. 2017: стат. сб. Росстат. М.; 2017: 170.

- Arnao V., Acciarresi M., Cittadini E., Caso V. Stroke incidence, prevalence and mortality in women worldwide. Int. J. Stroke. 2016; 11 (3): 287-301.

- Мешкова К.С., Гудкова В.В., Стаховская Л.В. Факторы риска и профилактика инсульта. Земский врач. 2013; 2 (19).

- Цукурова Л.А., Бурса Ю.А. Факторы риска, первичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения. Русский медицинский журнал: приложение «Неврология». 2012; 10: 494-498.

- Скворцова В.И., Стаховская Л.В., Айриян Н.Ю., Шеховцова К.В., Пряникова Н.А., Мешкова К.С., Попов М.В. Госпитальный регистр инсульта: метод. рекомендации. М.; 2006. 24.