Факторы риска у детей с СДВГ в сочетании с соматической патологией

Автор: Маткеева Айгуль Тунгучбековна, Ашералиев Мухтар Есенжанович, Маймерова Гульзат Шаршенбековна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье предоставлены результаты анамнестических данных у 120 детей с СДВГ с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 11 лет, у которых были выявлены перинатальные поражения центральной нервной системы. Данные факторы риска обладали специфичностью, чувствительностью и достоверностью по отношению развития СДВГ у детей в сочетании с соматическими заболеваниями.

Дети, сидром дефицита внимания с гиперреактивностью, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14116235

IDR: 14116235 | УДК: 616.743-007.24-053.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/54/15

Текст научной статьи Факторы риска у детей с СДВГ в сочетании с соматической патологией

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.743-007.24-053.2

Социально-экономическое неблагополучие населения, ухудшение обстановки в семье, рост асоциальных тенденций в обществе способствуют увеличению числа детей с пограничными психическими расстройствами. Немало детей, поступающих в школу, характеризуется гиперреактивностью и повышенной эмоциональной возбудимостью, которые сочетаются с неустойчивостью внимания, отвлекаемостью, нарушениями целенаправленной деятельности. В международной классификации болезней (МКБ-10, 1992) расстройство носит название «синдрома дефицита внимания с гиперреактивностью» (СДВГ). Симптомы СДВГ до недавнего времени рассматривались в общей клинической картине минимальных мозговых дисфункций. Однако высокая распространенность в детской популяции привела к необходимости выделения его в отдельную нозологическую единицу [1].

Имеются сведения об увеличении числа пациентов с СДВГ в детской популяции [2–4]. По данным зарубежных и отечественных исследований, частота СДВГ достигает 4,0–9,5% — 18% в детской популяции [5–6]. Обсуждается вопрос об увеличении частоты СДВГ, в сочетании с соматической патологией среди детей в последние десятилетия. Причиной этого может быть, как истинное возрастание числа таких пациентов, так и изменение подходов к диагностике и трактовке имеющихся симптомов у детей со стороны нервного статуса, различных органов и систем [7–9]. СДВГ у детей, в сочетании с соматической патологией не только медицинская проблема, но и социальная.

На сегодняшний день особое внимание специалистов различного профиля (неврологов, педиатров, психологов, педагогов, и т. д.) привлекает к себе проблема синдрома дефицита внимания/гиперреактивности (СДВГ) у детей с перинатальными поражениями ЦНС в анамнезе. Актуальность проблемы обусловлена рядом причин. Во-первых, СДВГ является наиболее распространенной формой нарушений поведения в детском возрасте. По публикациям разных авторов распространенность СДВГ колеблется от 3% до 29% детского населения [10–12].

Цель исследование — изучения анамнестических данных у детей с СДВГ с соматическими заболеваниями были выявлены перинатальные поражения центральной нервной системы, т. е. было выявлено нарушение структуры и функции головного мозга у данных детей в период беременности, родов и первые месяцы жизни младенца.

Материалы и методы исследования.

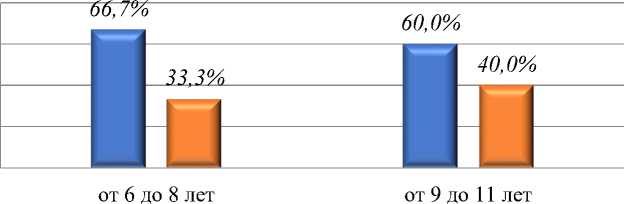

Проведено исследование 60 детей с СДВГ (с соматическими заболеваниями) в возрасте от 6 до 11 лет, которые находились на стационарном и амбулаторном лечении в Национальном центре охране материнства и детства (НЦОМиД) (Рисунок). В контрольную группу вошли 60 детей в возрасте от 6 до 11 лет с нормальным типом психического развития и с соматически здоровыми (здоровые дети).

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

■ мальчики < девочки

Рисунок. Распределение детей с СДВГ и в сочетании с соматическими заболеваниями (%).

Как показано на Рисунке, в группе детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 8 лет 66,7% (20) составили мальчики, а 33,3% (10) девочки. В группе детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 9 до 11 лет 60,0% (18) — мальчики и 40,0% (12) девочки, т. е. были различия по гендерному признаку, в группе исследуемых по СДВГ с соматическими заболеваниями.

На основании изучения анамнестических данных у детей с СДВГ с соматическими заболеваниями были выявлены перинатальные поражения центральной нервной системы, т.е. было выявлено нарушение структуры и функции головного мозга у данных детей в период беременности, родов и первые месяцы жизни младенца.

[(cc ) ® I

Результаты исследования

Как описано в Таблице 1. из факторов риска, как заболевание у матери чувствительными в развитии СДВГ в сочетании с соматической патологией были сахарный диабет 2 типа, заболевание ЖКТ и анемия тяжелой степени. И эти заболевания обладают высокой чувствительностью (78,6–88,9) в развитии СДВГ у детей в сочетании с соматической патологией в возрасте от 6 до 8 лет (Р<0,05). А при проведении ранжирования из факторов риска «заболевание матери», наиболее высокой степенью доказательности является анемия тяжелой степени у матери в период беременности (OR – 9,75).

Таблица 1.

РАНГОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА У ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 8 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ С СДВГ В СОЧЕТАНИИ С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

|

Риск-факторы |

Статистические показатели |

|||||||

|

Se |

Sp |

PV+ |

PV- |

J |

OR- |

95% ДИ |

RR |

|

|

Заболевание матери |

||||||||

|

Сахарный диабет 2 типа |

81,8 |

55 |

23 |

5 |

0,59 |

5,52 |

95% |

4,5 |

|

Заболевание ЖКТ |

78,6 |

56 |

28 |

8 |

0,50 |

4,68 |

95% |

3,6 |

|

Патология ССС |

66,7 |

51 |

5 |

3 |

0,51 |

2,03 |

95% |

2,0 |

|

Патология почек |

75,0 |

51 |

8 |

3 |

0,53 |

3,16 |

95% |

3,0 |

|

Анемия тяжелой степени |

88,9 |

55 |

20 |

3 |

0,59 |

9,75 |

95% |

7,8 |

|

Анемия среднетяжелой степени |

75 |

53 |

15 |

5 |

0,55 |

3,35 |

95% |

3,0 |

|

Патология во время беременности |

||||||||

|

многоводие |

87,5 |

59 |

35 |

5 |

0,65 |

10,23 |

95% |

7,0 |

|

маловодие |

83,3 |

56 |

25 |

5 |

0,60 |

6,33 |

95% |

5 |

|

Многоводная беременность |

75 |

53 |

15 |

5 |

0,55 |

3,35 |

95% |

3 |

|

Токсикозы у матерей |

||||||||

|

Токсикоз в 1 триместре |

80 |

56 |

31 |

8 |

0,61 |

5,18 |

95% |

3,9 |

|

Токсикоз в 2 триместре |

88,9 |

54 |

20 |

3 |

0,58 |

9,50 |

95% |

7,8 |

|

Токсикоз в 3 триместре |

71,4 |

52 |

13 |

5 |

0,53 |

2,71 |

95% |

2,5 |

|

Токсикоз в течении всей беременности |

88,2 |

60 |

38 |

5 |

0,66 |

11,4 |

95% |

7,5 |

|

Распределение беременных женщин |

в зависимости от родов |

|||||||

|

Преждевременные роды |

77,3 |

60 |

43 |

13 |

0,65 |

5,17 |

95% |

3,4 |

|

Переношенные |

88,2 |

60 |

38 |

5 |

0,66 |

11,4 |

95% |

7,5 |

|

Характеристика родовой деятельности |

||||||||

|

Длительный безводный промежуток |

83,3 |

56 |

25 |

5 |

0,60 |

6,33 |

95% |

5,3 |

|

Слабая родовая деятельность |

86,7 |

58 |

33 |

5 |

0,64 |

9,51 |

95% |

6,5 |

|

Затяжные роды |

85 |

62 |

43 |

8 |

0,64 |

9,12 |

95% |

5,6 |

Вторым по значимости сахарный диабет 2 типа (OR – 5,52), менее значимым считается заболевание со стороны ЖКТ (OR – 4,68). Остальные заболевание со стороны матери в период беременности, такие как патология ССС, патология почек и анемия средней степени тяжести тоже были доказательными и специфичными для развития СДВГ у детей в сочетании с соматическими заболеваниями. Заболевания у матерей в период беременности детерминировали хроническую гипоксию у плода, вследствие чего развивались перинатальные поражения со стороны ЦНС.

Факторы риска, такие как патология во время беременности: маловодие и многоводие были специфичными (87,5–83,3) в развитии СДВГ у детей в сочетании с соматической патологией в данной группе (Р<0,05). А при проведении ранжирования многоводие (OR – 7,0) чуть в большей степени имеет доказательность, по сравнению с маловодием (OR – 5,0) у детей в данной группе, хотя оно было значительным в развитии СДВГ в сочетании с соматической патологией. Многоплодная беременность также явилась доказательной и специфичной в развитии СДВГ у детей в сочетании с соматической патологией, но в меньшей степени, такие патологии во время беременности как многоводие и маловодие привели к развитию острой и хронической гипоксии у плода, которое привело в дальнейшем к развитию перинатальных поражений со стороны ЦНС.

А токсикозы во время беременности были одними из факторов риска, при этом токсикозы в первой и во второй половине беременности, и в течение всей беременности (88,9–80,0) были специфичными в развитии СДВГ у детей в сочетании с соматической патологией в возрасте от 6 до 8 лет (Р<0,05). А при проведении ранжирования риск-факторов значительной степенью обладали токсикозы в течение всей беременности (OR – 11,4), затем токсикозы во второй половине беременности (OR – 9,5), и на третьем месте были токсикозы в первом триместре беременности (OR – 5,18). А токсикозы в третьем триместре также обладали доказательностью и специфичностью (OR – 2,71), но уже в чуть меньшей степени, по сравнению с вышеописанными.

Риск-факторы такие как, токсикозы были доказательными и значимыми, особенно токсикозы в течение всей беременности, которые протекали в тяжелой степени в развитии хронического гипоксического состояния плода, в результате перинатальных поражений у ребенка имело место СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями.

В зависимости, от родов как переношенные, так и преждевременные роды обладали специфичностью и доказательностью (88,2–77,3) в развитии перинатальных поражений у младенцев в группе СДВГ в сочетании с соматической патологией в возрасте от 6 до 8 лет. При проведении ранжирования переношенные роды значительно влияли на рождение (OR – 11,4), по сравнению с преждевременными родами (OR – 5,17) у детей с СДВГ в сочетании с соматической патологией, данные состояния привели к острому и хроническому гипоксическому состоянию плода, которое также привело к перинатальным поражениям ЦНС и развитию СДВГ у данной категории больных.

При проведении оценки характеристики родовой деятельности у матерей в 1 группе детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями, доказательными и специфичными были длительный безводный промежуток (83,3), слабая родовая деятельность (86,7) и затяжные роды (85,0) (Р<0,05). В данном риск-факторе наиболее значительным при ранжировании была слабая родовая деятельность (OR – 6,5), почти одинаковой степенью ранжирования обладали затяжные роды (OR -5,6) и длительный безводный промежуток (OR – 5,3), риск факторы, как характеристика родовой деятельности сыграли значительную роль в развитии перинатальных поражений со стороны ЦНС у исследуемой группы детей, которые затем привели к развитию СДВГ у пациентов с соматическими заболеваниями в возрасте от 6 до 8 лет. Заболевания у матерей оказали негативное влияние на плод, вследствие хронической и острой гипоксии, что явилось клиническими проявлениями перинатальных поражений ЦНС, и в дальнейшем развитии СДВГ у детей с соматическими заболеваниями. Во всех категориях: заболевания (сопутствующие и фоновые) у матери во время беременности, патология во время родов, токсикозы у матерей, течение родов у данных матерей, характеристика родовой деятельности явились положительным диагностическим тестом т. к. было более 0,5. Высокие показатели доверительного интервала (95%) расценивались как достоверно чувствительные и специфичные.

В Таблице 1, приведена оценка ранговой значимости риск–факторов в развитии СДВГ у детей в сочетании с соматическими заболеваниями в возрасте от 9 до 11 лет. В данной группе у матерей заболевания в период беременности, такие как заболевания со стороны ЖКТ, анемия тяжелой и средней степени тяжести, артериальная гипертензия (83,3–66,7), является доказательными и специфичными. А остальные как сахарный диабет 2 типа, патология ССС, патология почек также имели специфичность и доказательность, но в чуть меньшей степени. По ранговой значимости заболевания со стороны ЖКТ, (OR – 6,63) как риск-факторы были значительными, далее анемия среднетяжелой степени (OR – 3,86), анемия средней степени (OR – 3,35), чуть меньшей степенью обладала артериальная гипертензия (OR – 2,11).

Диагностические тесты при всех сопутствующих заболеваниях у матерей во время беременности были положительными и обладали высокой диагностической эффективностью, который составил (J) более 0,5. Также с учетом того, что ДИ при данных патологий имел место от 90–95%, они расценивались как достоверно чувствительные и специфичные.

Патологическое течение во время беременности, такие как многоводие и маловодие (84,2–70,0) явились доказательными и специфичными (Р < 0,05). По ранговой значимости маловодие (OR – 8,22) было значительным риск–фактором, а многоводие (OR – 2,62) менее значительным риск- фактором в развитии хронического и острого гипоксического состояние у плода, вследствие чего были перинатальные поражение со стороны ЦНС у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями, оба фактора обладали положительным диагностическим тестом в развитии перинатальных поражений ЦНС у данной категории пациентов, что привело к развитию СДВГ. Высокие показатели ДИ (95%) были достоверно чувствительными и специфичными в развитии у детей перинатальных поражений ЦНС, с дальнейшим развитии СДВГ у данной категории пациентов.

Токсикозы (84,6–61,9) во время беременности также были одним из факторов риска развития хронической гипоксии у плода, вследствие чего развивается перинатальные поражения со стороны ЦНС у детей с СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями (Р<0,05). По ранговой значимости наибольшей степенью обладал токсикоз в течение всей беременности тяжелой степени (OR – 6,83), далее токсикозы в третьем триместре беременности (OR – 5,52), вследствие которых у плода имело место хроническая гипоксия, в связи с чем были нарушения перинатальные поражения ЦНС. А токсикозы в 1 (OR – 1,93) и во 2 (OR – 2,18) триместре беременности также были факторами риска развития гипоксии плода, но уже в чуть меньшей степени по сравнению с предыдущими видами токсикоза. Но все токсикозы у матерей обладали положительным диагностической эффективностью более 0,5 в развитии перинатальных поражений со стороны ЦНС у данной категории пациентов, вследствие чего были у них СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями, высокие показатели доверительного интервала при токсикозе у матерей (90–95%) расценивалось достоверно чувствительным и специфичным в развитии хронической гипоксии у плода, с последующим развитием перинатальных поражений со стороны ЦНС, вследствие чего у них имело место СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями.

В группе детей от 9 до 11-летнего возраста, у матерей чьи роды были переношенными и преждевременными данными детьми (82,4–72,7) были факторами риска в развитии острой и хронической гипоксии у плода, что в дальнейшем привело к развитию перинатальных поражений со стороны ЦНС. По ранговой значимости переношенные роды имели высокую степень (OR – 6,64) как риск–фактор в развитии гипоксии у плода, менее значительным риск–фактором были преждевременные роды, которые привели к гипоксическому состоянию плода, вследствие чего имело место у данных больных перинатальные поражения со стороны ЦНС и в дальнейшем развитии СДВГ в сочетании с соматическими заболеваний (Таблица 2).

Переношенные и преждевременные роды у данной категории пациентов в связи с высокими показателями ДИ (95%) расценивались достоверно чувствительными и специфичными в развитии перинатальных поражений со стороны ЦНС, вследствие острой и хронической гипоксии плода. Учитывая все это у ребенка развилась СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями. Также обладали положительным эффективным диагностическим тестом в развитии СДВГ в сочетании с соматическими заболеваниями у детей который был более 0,5.

Характеристика родовой деятельности такие как длительный безводный период, слабая родовая деятельность и затяжные роды (85,7–76,9) были факторами риска в развитии гипоксического состояния у плода, которые привели к перинатальным поражением со стороны ЦНС (Р<0,05). По ранговой значимости длительный безводный промежуток времени (OR – 8,14) обладал значительным риск-фактором в развитии перинатальных поражений со стороны ЦНС, вследствие острой и хронической гипоксии у плода, далее по значимости как риск-фактор имел место затяжные роды (OR – 7,4). Менее значительным риск–фактором были слабая родовая деятельность (OR – 4,11), но оно также обладало специфичностью в развитии перинатальных поражений ЦНС, вследствие гипоксии у плода.

Характеристики родовой деятельности считались положительными эффективными и диагностическими тестами, который был более 0,5. Высокие показатели ДИ (90–95%) расценивались достоверно чувствительными и специфичными в развитии перинатальных поражений со стороны ЦНС, вследствие острой и хронической гипоксии плода.

Таблица 2.

РАНГОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА У ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 11 ЛЕТ У ДЕТЕЙ С СДВГ В СОЧЕТАНИИ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

|

Риск - факторы |

Статистические показатели |

|||||||

|

Se |

Sp |

PV+ |

PV- |

J |

OR- |

95% ДИ |

RR |

|

|

Заболевание матери |

||||||||

|

Сахарный диабет 2 типа |

62,5 |

51 |

13 |

5 |

0,53 |

1,76 |

90% |

1,76 |

|

Заболевание ЖКТ |

83,3 |

56 |

25 |

5 |

0,60 |

6,63 |

95% |

5,0 |

|

Патология почек |

66,7 |

51 |

5 |

3 |

0,51 |

2,05 |

90% |

2,0 |

|

Анемия тяжелой степени |

75 |

53 |

15 |

5 |

0,55 |

3,35 |

95% |

3,0 |

|

Анемия среднетяжелой степени |

75 |

56 |

30 |

10 |

0,60 |

3,86 |

95% |

3,0 |

|

Артериальная гипертензия |

66,7 |

51 |

10 |

5 |

0,53 |

2,11 |

90% |

3,0 |

|

Патология во время беременности |

||||||||

|

многоводие |

70,0 |

53 |

18 |

8 |

0,55 |

2,62 |

95% |

2,33 |

|

маловодие |

84,2 |

61 |

40 |

8 |

0,66 |

8,22 |

95% |

5,33 |

|

Токсикозы у матерей |

||||||||

|

Токсикоз в 1 триместре |

61,9 |

54 |

33 |

20 |

0,56 |

1,93 |

90% |

1,63 |

|

Токсикоз в 2 триместре |

66,7 |

62 |

15 |

8 |

0,54 |

2,18 |

90% |

2,0 |

|

Токсикоз в 3 триместре |

81,8 |

55 |

23 |

5 |

0,59 |

5,52 |

95% |

4,5 |

|

Токсикоз в течении всей беременности |

84,6 |

55 |

28 |

5 |

0,60 |

6,83 |

95% |

5,23 |

|

Распределение беременных женщин в зависимости от |

родов |

|||||||

|

Преждевременные роды |

72,7 |

54 |

20 |

8 |

0,56 |

3,08 |

95% |

2,67 |

|

переношенные |

82,4 |

59 |

35 |

8 |

0,64 |

6,64 |

95% |

4,67 |

|

Характеристика родовой деятельности |

||||||||

|

Длительный безводный промежуток |

85,7 |

58 |

30 |

5 |

0,63 |

8,14 |

95% |

6,0 |

|

Слабая родовая деятельность |

76,9 |

55 |

25 |

8 |

0,59 |

4,11 |

90% |

3,33 |

|

Затяжные роды |

83,3 |

60 |

38 |

8 |

0,65 |

7,4 |

95% |

5,0 |

Выводы

Одними из факторов риска у детей развития СДВГ, явились различные соматические заболевания. А в перинатальном периоде — это токсикозы в первой половине и на протяжении всей беременности у матерей обследуемых детей, фоновые и сопутствующие заболевания у матерей, течение родового периода у матерей больных и характеристика родовой деятельности, со стороны ЦНС, вследствие острой и хронической гипоксии у плода. Данные параметры обладали специфичностью, чувствительностью и достоверностью по отношению развития СДВГ у детей в обеих возрастных группах.

Список литературы Факторы риска у детей с СДВГ в сочетании с соматической патологией

- Касатикова Е. В., Брязгунов И. П. Характеристика детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности // Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. 2001. Т. 80. №2. С. 40-42.

- Равич-Щербо И. В., Мартюнина Т. М., Григоренко Е. Л. Психогенетика. М., 2000. 447 с.

- Романов А. М. Особенности эмоциональной сферы у младших школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности: дисс. канд. психол. наук. СПб., 2011.

- Маменко М. Е. Синдром дефицита внимания и гиперреактивности у детей: современные взгляды на этиологию, патогенез, подходы коррекции // Здоровье ребенка. 2015. №5 (65). С. 7-13.

- Максакова Л. В., Баширова Р. Р., Кочина Л. П. Синдром дефицита внимания и гиперактивности // Педагогическое мастерство: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). М.: Буки-Веди, 2017. С. 115-118.

- Глущенко В. В., Шабанов П. Д. Минимальная дисфункция мозга. М., 2013.

- Глущенко Н. В. Обзор основных факторов школьной неуспешности современного поколения // Модернизация образования и векторы развития современного поколения: Сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. М., 2015. Ч. 3.

- Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте // Метод замещающего онтогенеза. М., 2013.

- Уманская Т. М. Невропатология. Естественно-научные основы специальной педагогики. М., 2015.

- Карпунина Н. П. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (распространенность, факторы риска, некоторые клинико-патогенетические особенности): дисс. … канд. мед. наук. СПб., 2008.

- Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. СПб.: Питер, 2008. 80 с.

- Шевченко И. А. Медико-психологические характеристики нарушений и восстановления психической деятельности у детей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивностью: автореф. дисс. … канд. пед. наук. Томск, 2018. 21 с.