Факторы роста и повреждения: их прогностическое значение при остром коронарном синдроме

Автор: Каюмова Гюзелия Хатыбулловна, Разин Владимир Александрович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Провести сравнительный анализ концентраций ассоциированного с беременностью про-теина-А плазмы (PAPP-A) и инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-I) в плазме крови у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС); подтвердить биологическую роль PAPP-A и IGF-I как взаимодействующих компонентов внутрисосудистого повреждения и репарации атеросклеротической бляшки; оценить клиническое значение PAPP-A и IGF-I у пациентов с ОКС. Материалы и методы. Определяли концентрации PAPP-A и IGF-I у 71 пациента с ОКС, средний возраст которых составил 57 лет. В исследуемой группе в течение 24 ч у 44 пациентов был диагностирован острый инфаркт миокарда, у 27 чел. - нестабильная стенокардия, зафиксировано 9 случаев летальности. Параллельно определяли концентрации PAPP-A и IGF-I в группах сравнения и контроля. Группу сравнения составили 40 пациентов с гипертонической болезнью и стабильными формами ишемической болезни сердца. Группу контроля - 20 практически здоровых человек. Результаты. Концентрации РАРР-А и IGF-I у пациентов с ОКС отличаются от таковых в группах контроля и сравнения. У пациентов с нестабильной стенокардией РАРР-А превышает значения в контрольной группе в 3,56 раза, а у пациентов с инфарктом миокарда - в 11,6 раза. РАРР-А при инфаркте миокарда в 3,2 раза выше, чем при нестабильной стенокардии. У пациентов с нестабильной стенокардией самые высокие показатели IGF-I: в 1,2 раза выше, чем в группе контроля. Самые низкие показатели IGF-I оказались в группе со случаями летальности от инфаркта: в 1,27 ниже, чем в группе контроля. Заключение. PAPP-A и IGF-I - новые биохимические маркеры внутрисосудистого повреждения и репарации атеросклеротических бляшек. Они могут применяться в неотложной кардиологии для анализа разрушения и морфологической нестабильности атеросклеротических бляшек при остром коронарном синдроме.

Острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, ассоциированный с беременностью протеин-а плазмы, инсулиноподобный фактор роста-1, ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия

Короткий адрес: https://sciup.org/14113151

IDR: 14113151 | УДК: 616.127-005.8

Текст научной статьи Факторы роста и повреждения: их прогностическое значение при остром коронарном синдроме

Введение. Во всем мире смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место среди всех причин смерти и составляет около 60 % в структуре общей смертности. По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 2012 г. ситуация в Российской Федерации оценивалась как крайне неблагоприятная:

ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирало около 2 102 000 чел., что значительно превышало средние показатели стран Европы, Японии, Австралии и США. На долю смертности от ишемической болезни сердца приходилось 35,1 % (737 случаев на 100 тыс. населения в год) [1].

За последние 3 года ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации изменилась: отмечена тенденция к улучшению показателей. По данным от сентября 2015 г., смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась до 645,4 случая на 100 тыс. населения, а общие показатели смертности за 2014 г. снизились на 6,6 % [1].

Для решения данной проблемы проведена реструктуризация современной кардиологии. Особое значение приобрели профилактика и поиск новых причин сердечнососудистой заболеваемости и смертности. Это открыло перспективы в изучении новых маркеров ишемической болезни сердца, что позволило бы улучшить стратификацию риска и диагностику заболеваний у пациентов с симптомами острого коронарного синдрома. Были выявлены белковые факторы роста и повреждения: ассоциированный с беременностью плазменный протеин-А и инсулиноподобный фактор роста-1 [2, 3].

Ассоциированный с беременностью плазменный протеин-А (РАРР-А) и инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-I) представляют собой циркулирующие в крови белковые комплексы и относятся к цинксодержащим металлопротеиназам.

Биологическая роль РАРР-А и IGF-I опосредована и взаимосвязана с процессами сосудистого воспаления и репаративного ангиогенеза. При внутреннем повреждении сосудистой стенки начинается секреция РАРР-А, который стимулирует расщепление IGFBP-4 (белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста-4), приводя тем самым к высвобождению биологически активного IGF-I. IGF-I в свою очередь, подобно тропному гормону, активирует репаративные маханизмы восстановления сосудистой стенки, тем самым защищая и предотвращая процессы повреждения сосудистой стенки [4, 5].

Таким образом, повышение содержания РАРР-А и IGF-I при ИБС можно рассматривать как один из механизмов активации процессов защиты и повреждения сосудистой стенки, показатель «нестабильных атеросклеротических бляшек», которые при обострении ишемической болезни сердца могут привести к инфаркту миокарда [6, 7].

Цель исследования. Анализ уровней PAPP-A и IGF-I в плазме крови у больных с острым коронарным синдромом и выявление их диагностического значения.

Материалы и методы. В исследование был включен 71 пациент с ОКС (47 мужчин, 24 женщины) в возрасте от 40 до 70 лет. Средний возраст составил 57,0±8,5 года.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, предусмотренное стандартами медицинской помощи больным с ОКС. В плазме крови пациентов определялся также РАРР-А и IGF-I. Забор крови производился путем венепункции в момент поступления пациента, до верификации диагноза (взято 5 мл). Исследуемые образцы подвергались центрифугированию при 1500 об./мин в течение 15 мин при температуре 20 °С; плазму крови отбирали и хранили при температуре -20 °С. Лабораторный анализ производился в течение последующих нескольких дней. Концентрацию уровней РАРР-А определяли методом иммунофлюоресценции (Diagnostic Systems Laboratories, США) с нижней границей 0,03 мМЕ/л и стандартной теоретической функциональной чувствительностью до 0,0143 мМЕ/л. При анализе использовались поли- и моноклональные антитела к РАРР-А. Концентрация инсулиноподобного фактора роста-1 определялась иммуноферментным методом (ИФА) с помощью наборов фирмы Diagnostic Systems Laboratories (США). Референтные величины – 81–284 нг/мл.

Группу контроля составили 20 практически здоровых лиц (по итогам проходимого медицинского осмотра), сопоставимых по возрасту и полу. Группу сравнения – 40 пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца со стабильными формами стенокардии (диагноз верифицирован амбулаторно согласно принятым стандартам).

Статистическая обработка материала проведена с помощью русифицированного пакета «Статистика 8.0». Для непрерывных величин рассчитывались средние величины (М), стандартные отклонения (SD). Достоверность различий количественных признаков оценивалась при помощи t-критерия Стъюдента (при параметрическом распределении) и U-критерия Манна–Уитни (при непараметрическом распределении). Для определения взаимосвязей между количественными параметрами применялся корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции Пирсона или Спирмена. При сравнении качественных признаков использовался критерий χ². Статистически значимыми считали различия, если вероятность абсолютно случайного их характера не превышала 5 % (р<0,05).

Результаты. 71 пациент группы исследования на момент поступления в стационар в течение 24 ч имел клинику острой коронарной патологии с клиническими явлениями ангинозных болей, нестабильной гемодинамикой, нарушениями ритма сердца, специфическими изменениями на электрокардиограмме.

В основной группе в течение 24-часового лечения и обследования у 44 пациентов был верифицирован диагноз «инфаркт миокарда» (ИМ), у 27 чел. – нестабильная стенокардия. Диагноз ИМ был основан на клинических признаках, данных электрокардиографии (патологический зубец Q, подъем сегмента ST), ультразвукового исследования сердца (снижение фракции выброса, сегментарное нарушение кинеза в миокарде), повышении уровней изофермента креатинфосфокиназы – фракции МВ (КФК-МВ), тропонина I, C-реактивного белка острой фазы воспаления (СРБ), лактатдегидрогеназы 1 фракции (ЛДГ 1) в крови (табл. 1).

Таблица 1

|

Возраст, лет |

Тропонин, нг/мл |

КФК-МВ, ед./мл |

ЛДГ 1, ед./мл |

СРБ, ед./мл |

|

|

Острый инфаркт миокарда, n=44 |

58,2±8,9 |

2,58±0,08 р<0,0001 |

125,81±30,18 р<0,0001 |

458,33±48,48 р<0,0001 |

11,1±1,5 р<0,0001 |

|

Острый инфаркт миокарда с зубцом Q, n=36 |

58,8±8,6 |

2,65±0,08 р<0,0001 |

142,44±36,33 р<0,0001 |

507,46±55,98 р<0,0001 |

12,71±1,70 р=0,0003 |

|

Острый инфаркт миокарда без зубца Q, n=8 |

55,3±9,9 |

2,32±0,11 р<0,0001 |

51,00±9,48 р=0,001 |

237,25±18,75 р<0,0001 |

3,86±1,53 р=0,039 |

Сравнительная характеристика маркеров некроза и воспаления

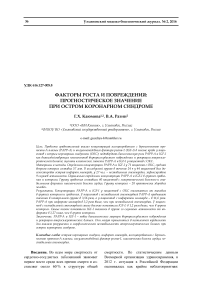

Все пациенты с острым инфарктом миокарда поступили в отделение интенсивной терапии с оформленными осложнениями острого периода: острая сердечная недостаточ- ность, нарушения ритма и проводимости. В 38 случаях оценка по шкале Killip составила 2,5–4,0 (рис. 1).

Рис. 1. Показатели тяжести сердечной недостаточности по шкале Killip у пациентов с острым коронарным синдромом с исходом в острый инфаркт миокарда

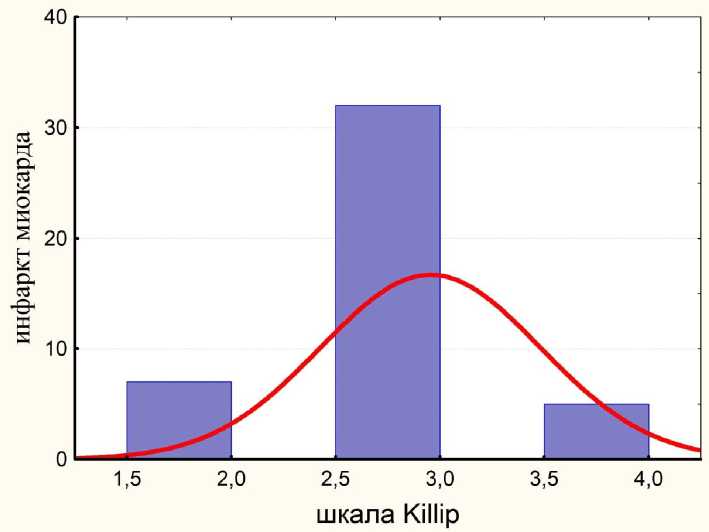

У 44 пациентов риск смерти в период нения фибрилляции желудочков в 100 % слу- госпитализации по шкале GRACE оценивался в 170,9±29,2 балла (рис. 2). Смертность от инфарктов составила 9 чел. (тяжелые ослож- чаев, 2 случая разрыва миокарда), что полностью соответствовало оценке по шкале GRACE.

Рис. 2. Показатели риска смерти в период госпитализации у пациентов с острым коронарным синдромом с исходом в острый инфаркт миокарда

27 пациентам был верифицирован диагноз «нестабильная стенокардия», критериями которого являлись данные электрокардиограммы, эхокардиоскопии, лабораторных анализов. В случае нестабильной стенокар- дии очаговых изменений на электрокардиограмме не наблюдалось, локальная сократимость по данным ультразвуковой диагностики не нарушена, повышения концентрации маркеров некроза миокарда в крови не было.

Во всех случаях проводился анализ мар- керов роста и повреждения (табл. 2).

Маркеры роста и повреждения при остром коронарном синдроме с последующим исходом в конечные точки

Таблица 2

|

Диагноз |

РАРР-А, мМЕ/л |

IGF-I, нг/мл |

|

Острый инфаркт миокарда, n=44 |

26,72±11,26 р<0,0001 |

159,40±43,26 р<0,0001 |

|

Острый инфаркт миокарда с зубцом Q, n=36 |

27,75±11,75 р<0,0001 |

156,53±45,31 р<0,0001 |

|

Острый инфаркт миокарда без зубца Q, n=8 |

22,12±7,69 р<0,0001 |

172,28±31,59 р<0,0001 |

|

Нестабильная стенокардия, n=27 |

8,220±3,156 р<0,0001 |

179,68±44,09 р<0,0001 |

|

Летальный исход, n=9 |

27,7±7,1 р<0,0001 |

126,06±15,12 р<0,0001 |

|

Группа сравнения, n=40 |

3,57±1,29 р<0,0001 |

173,63±8,26 р<0,0001 |

|

Группа контроля, n=20 |

2,30±0,57 р<0,0001 |

161,29±6,96 р<0,0001 |

Анализ РАРР-А и IGF-I показал, что значения концентрации РАРР-А у пациентов с острым инфарктом миокарда с зубцом Q – самые высокие (27,75±11,75 мМЕ/л) и приближены к группе летальности (27,7± ±7,1 мМЕ/л). У пациентов с острым инфарктом миокарда без зубца Q концентрации РАРР-А оказались несколько ниже (22,12± ±7,69 мМЕ/л), но значимо (р<0,05) выше, чем у пациентов с диагнозом «нестабильная стенокардия» (8,22±3,16 мМЕ/л).

Повышение концентрации IGF-I также отмечено у всех пациентов с острым инфарктом миокарда. Однако, по сравнению с РАРР-А, концентрация IGF-I у пациентов с острым инфарктом миокарда с зубцом Q была несколько ниже, чем у пациентов с острым инфарктом миокарда без зубца Q и нестабильной стенокардией (156,53±45,31; 172,28±31,59 и 179,68±44,09 нг/мл соответственно).

Отмечена также обратная зависимость IGF-I и РАРР-А в 9 случаях смерти от острого инфаркта миокарда: концентрация IGF-I снизилась и составила 126,06±15,12 нг/мл, в то время как концентрация РАРР-А у данных пациентов была самой высокой (табл. 2).

Анализ IGF-I и РАРР-А в сопоставлении со шкалой GRACE в отношении риска смерти в период госпитализации (Grace death in hospital), шкалой GRACE в отношении риска смерти в первые полгода (Grace death in 6 months), шкалой Killip также выявил корреляционную зависимость между показателями концентрации IGF-I и прогнозом исхода заболевания (табл. 3).

Стратификация рисков в группе острого инфаркта

Таблица 3

|

Killip |

GRACE in death hospital, баллов |

GRACE in death 6 months, баллов |

|

|

Острый инфаркт миокарда с зубцом Q, n=36 |

3,05±0,47 р<0,0001 |

179,27±23,94 р<0,0001 |

136,77±19,92 р<0,0001 |

|

Острый инфаркт миокарда без зубца Q, n=8 |

2,50±0,53 р<0,0001 |

133,37±20,67 р<0,0001 |

108,12±19,65 р<0,0001 |

|

Летальный исход, n=9 |

3,11±0,33 р<0,0001 |

180,00±21,06 р<0,0001 |

- |

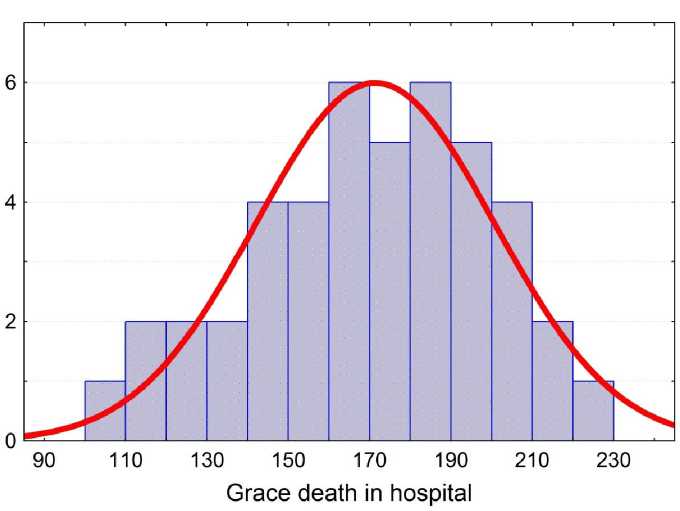

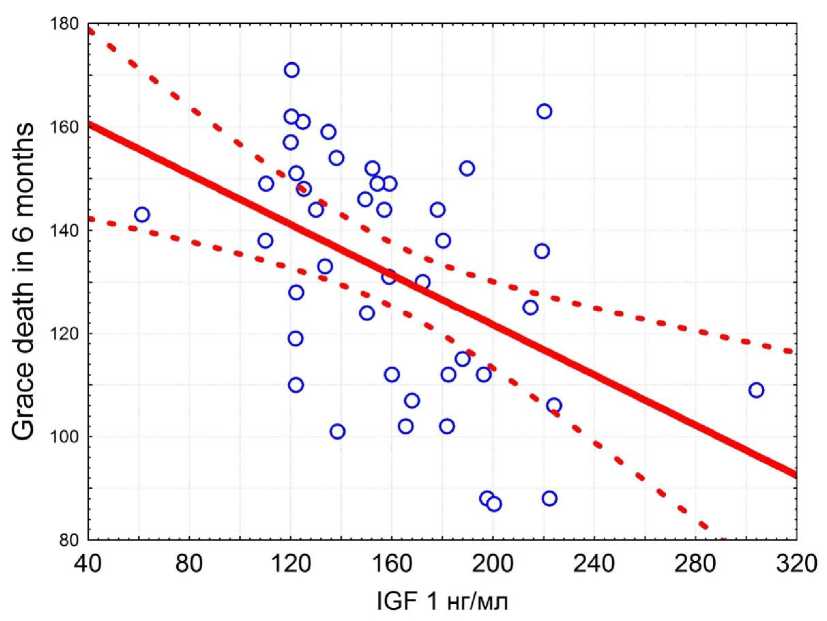

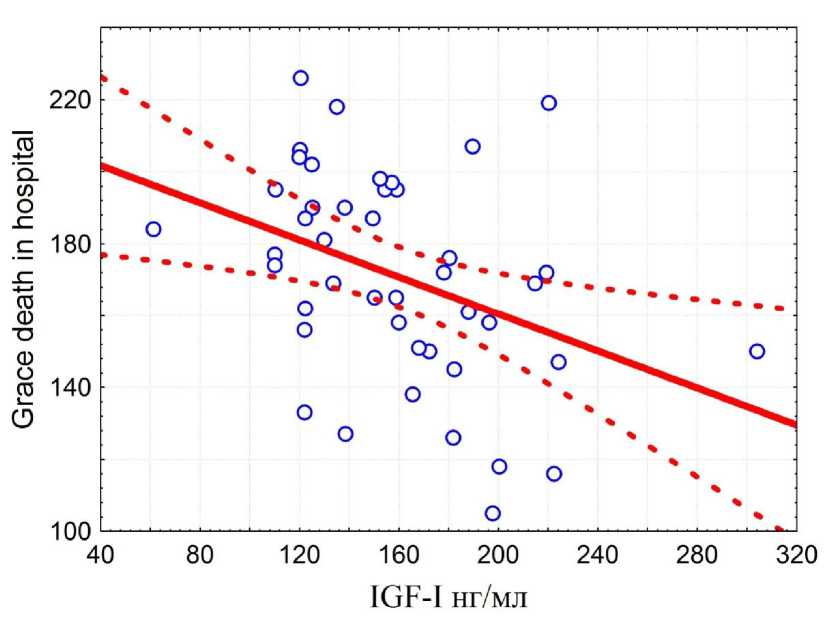

На рис. 3 и 4 представлены связи концентрации IGF-I и показателей шкал Grace death in hospital, Grace death in 6 months у 44 пациентов с острым инфарктом миокарда.

Как видно из графиков, наблюдаются статистически значимые (р<0,05) отрицательные связи средней степени IGF-I с показателями 6-месячной летальности (r=-0,46; p=0,002), а также с показателями госпитальной летальности по шкале GRACE (r=-0,38; p=0,01).

Корреляции между уровнем РАРР-А и прогнозом летальности по шкале GRACE в данном исследовании не выявлено. Это можно объяснить особенностями биологической роли РАРР-А. РАРР-А – белок острой фазы реагирования, его концентрация увеличивается с момента повреждения атеросклеротической бляшки. Собственно уровни РАРР-А у пациентов с ОКС имеют прямое прогностическое значение для исхода, как уже было показано ранее.

Обсуждение. В настоящее время лабораторная диагностика острого коронарного синдрома осуществляется с помощью маркеров некроза в острую фазу воспаления, из которых наибольшее распространение получили тропонины, СРБ, ЛДГ 1 и КФК-МВ. С одной стороны, применение данных тестов во временном аспекте соответствует острой фазе инфаркта, т.е. моменту повреждения и некроза миокарда. С другой стороны, практическое применение маркеров некроза оправдано на этапе уже свершившегося инфаркта миокарда, когда верификация диагноза возможна многими другими методами. Это является основным недостатком в практической неотложной кардиологии.

Рис. 3. Корреляция IGF-I с 6-месячной летальностью по шкале GRACE

Рис. 4. Корреляция IGF-I с госпитальной летальностью по шкале GRACE

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что при острой коронарной патологии отмечается повышение концентраций РАРР-А и IGF-I по сравнению с показателями групп контроля и сравнения.

У пациентов с нестабильной стенокардией РАРР-А превышает значения в контрольной группе в 3,56 раза, а у пациентов с инфарктом миокарда – в 11,6 раза. Следует отметить, что при инфаркте миокарда РАРР-А в 3,2 раза выше, чем при нестабильной стенокардии. Синтез РАРР-А фибробластами повышается в ответ на повреждение атеросклеротической бляшки. В свою очередь РАРР-А активирует IGF-I, который, подобно тропному гормону, запускает механизмы сосудистой репарации. У пациентов с нестабильной стенокардией наблюдаются самые высокие показатели IGF-I: в 1,2 раза выше, чем в группе контроля. Самые низкие IGF-I показатели оказались в группе летальности от инфаркта: в 1,27 раза ниже, чем в группе контроля.

Острая коронарная недостаточность опосредованно через действие РАРР-А и IGF-I активирует механизм защиты, который представлен как взаимодействие белков роста и повреждения сосудистой стенки. Поэтому у пациентов с острой коронарной патологией РАРР-А и IGF-I возможно рассматривать как высокочувствительные биохимические маркеры воспаления и повреждения [8–11].

В настоящем исследовании показано, что уровни IGF-I и PAPP-A у пациентов с острой коронарной патологией связаны с прогнозом исхода заболевания как в период госпитализации, так и в период полугодовой реабилитации.

Заключение. Уровни PAPP-A и IGF-I достоверно выше в группе острой коронарной патологии по сравнению с данными показателями у практически здоровых лиц, пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца (стабильные формы стенокардии).

PAPP-A и IGF-I представлены как белковые факторы роста и повреждения и могут использоваться как анализатор нестабильности атеросклеротической бляшки при острых коронарных событиях. Значительное возрастание концентрации РАРР-А и снижение IGF-I можно рассматривать как неблагоприятный фактор, свидетельствующий о разви- тии массивного сосудистого воспаления и низкой сосудистой регенерации. Вероятность летального исхода также имеет четкую корреляцию с изменениями концентрации IGF-I.

IGF-I и РАРР-А – это современные биохимические маркеры раннего и полугодовалого прогноза исхода острой коронарной патологии, летальности от инфаркта миокарда.

Список литературы Факторы роста и повреждения: их прогностическое значение при остром коронарном синдроме

- Информационный бюллетень № 317. Всемирная Организация Здравоохранения. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/ru (дата обращения: 10.12.2015).

- Li X. PAPP-A: a possible pathogenic link to the instability of atherosclerotic plaque. Med Hypotheses. 2008; 70: 597-599.

- Lund J. Circulating pregnancy-associated plasma protein: A predicts outcome in patients with acute coronary syndrome but no troponin I elevation. Circulation. 2003; 108: 1924-1926.

- Bayes-Genis A. Pregnancy-associated plasma protein A as a marker of acute coronary syndromes. N. Engl. J. Med. 2001; 14: 1022-1029.

- Boldt H. Mutational analysis of the proteolytic domain of pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A): classification as a metzincin. Biochem. J. 2001; 14: 359-367.

- Consuegra-Sanchez L., Fredericks S., Kaski J. C. Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) and cardiovascular risk. Atherosclerosis J. 2009; 2: 346-352.

- Dominguez-Rodriguez A., Abreu-Gonzalez P., Garcia-Gonzalez M. Circulating pregnancy-associated plasma protein A is not an early marker of acute myocardial infarction. Clin. Biochem. 2005; 38: 180-182.

- Разин В.А., Kaюмова Г.Х. Плазменные маркеры миокардиального фиброза при хронической сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией у пациентов с артериальной гипертензией. Терапевт. 2014; 2: 4-9.

- Разин В.А., Каюмова Г.Х., Чернышева Е.В. Протеин плазмы при острой коронарной патологии. Ульяновский медико-биологический журнал. 2013; 4: 16-19.

- Разин В.А., Гимаев Р.Х., Каюмова Г.Х. Маркеры миокардиального фиброза при коронарной патологии. Ульяновский медико-биологический журнал. 2014; 1: 19-24.

- Сапожников А.Н., Разин В.А., Каюмова Г.Х. Ассоциированный с беременностью протеин плазмы А при острой коронарной патологии. Саратовский научно-медицинский журнал. 2014; 1: 92-95.