Факторы успешности нейробиоуправления у спортсменов

Автор: Черапкина Лариса Петровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования связана с отсутствием данных, объясняющих влияние спортивной квалификации, специализации и пола на успешность нейробиоуправления. Цель. Выявление взаимосвязи спортивной квалификации, специализации (в зависимости от характера выполняемых движений) и пола с успешностью нейробиоуправления у спортсменов. Организация и методы исследования. Группу обследования составили 216 спортсменов: 124 - юноши и 92 - девушки в возрасте 19 (19,0 ± 0,1) лет. Стаж занятий спортом - 5 лет и более.Все спортсмены дали информированное согласие на участие в исследовании. Сеансы нейробиоуправления длительностью 25-30 минут проводились 1 раз в сутки в течение 15 дней с помощью программно-аппаратного комплекса «Бослаб-альфа» (Россия). Монтаж электродов - биполярный в соответствии с международной системой «10-20» в лобной и теменной области (F1 и P3). В качестве критерия успешности нейробиоуправления рассматривалось увеличение спектральной мощности в альфа-диапазоне за сеанс не менее чем на 10 % по сравнению с мощностью в альфа-диапазоне, зарегистрированной во время первого сеанса. У каждого обследуемого подсчитывался процент успешных и неуспешных сеансов тренинга. Статистический анализ данных осуществлялся с помощью программного продукта SPSS 13.0. Результаты. Изучение успешности тренинга в группах спортсменов, дифференцированных по одному основанию (пол, спортивная квалификация, спортивная специализация), не выявило статистически значимых взаимосвязей. С помощью многофакторного дисперсионного анализа определено, что успешность нейробиоуправления у спортсменов зависит от взаимодействия всех трех факторов (F = 2,780; P function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Спортсмены, пол, спортивная квалификация, специализация, успешность нейробиоуправления, альфа-стимулирующий тренинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147234137

IDR: 147234137 | УДК: 612.825.1 | DOI: 10.14529/jpps190207

Текст научной статьи Факторы успешности нейробиоуправления у спортсменов

В настоящее время нейробиоуправление активно внедряется в процесс подготовки спортсменов (Liu et al., 2018; Трембач с со-авт., 2018) в том числе олимпийских чемпионов (Dupee et al., 2016). Среди различных его модификаций в спорте чаще всего используется тренинг, направленный на произвольную регуляцию биоэлектрической активности головного мозга в альфа-диапазоне (Mikicin et al., 2015). Учитывая мнение И.А. Святогор с соавторами (2000) о целесообразности оценивания успешности (под успешностью понимается изменение регулируемого параметра в заданном направлении) по достоверному изменению выбранных для биоуправления составляющих ЭЭГ, в качестве критерия успешности альфастимулирующего тренинга, как правило, выбирается увеличение интен- 80

сивности (мощности) альфа-ритма за сеанс не менее чем на 10 % (Еремеева, 2008), 15 % (Святогор с соавт., 2000) и даже 20 % (Завьялов с соавт., 1999) по сравнению со средней интенсивностью альфа-активности, зарегистрированной во время первого сеанса. В целом курс нейробиоуправления считается успешным, если обследуемому удалось справиться с поставленной задачей не менее чем на 30 % за сеанс (Святогор с соавт., 2000). Многочисленные исследования показывают, что в случае успешности тренинг способствует достижению состояния оптимального функционирования (Rijken, 2016; Zadkhosh, 2018) и росту спортивной результативности (Strizhkova et al., 2014; Cherapkina, 2018). Однако не все спортсмены способны достичь поставленной цели (Тристан с соавт., 2001). По мнению И.А. Моховиковой и И.А. Святогор (2005), вы- явление зависимости успешности от различных факторов может иметь большое значение для понимания нейрофизиологических механизмов процесса биоуправления.

К настоящему времени изучены отдельные психофизиологические аспекты нейробиоуправления у спортсменов, а комплексные исследования, учитывающие влияние спортивной квалификации, специализации и пола на успешность тренинга, практически отсутствуют. Важность данной проблемы для практики и недостаточная ее разработанность определили цель данного исследования, заключающегося в выявлении взаимосвязи спортивной квалификации, специализации (в зависимости от характера выполняемых движений) и пола с успешностью освоения навыка произвольной регуляции биоэлектрической активности головного мозга в альфа-диапазоне.

Организация и методы исследования

Группа обследования включала 216 спортсменов (124 юноши, 92 девушки) в возрасте 19 лет (19,0 ± 0) со стажем занятий спортом от пяти лет и более. Все спортсмены дали информированное согласие на участие в исследовании. Все спортсмены прошли 15-дневный курс сеансов нейробиоуправления, направленный на повышение спектральной мощности ЭЭГ в альфа-диапазоне, по методике В.Г. Тристана и О.В. Погадаевой (2001).

Исследование проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса «Бослаб-альфа», созданного в ИМББ (г. Новосибирск, Россия), состоящего из многоканального интерфейса БИ-012 для компьютерного мониторинга, записи и воспроизведения ЭЭГ, комплекта датчиков и программной системы «BOSLAB». Для записи биопотенциалов мозга использовалось биполярное отведение. Электроды располагались согласно международной системе «10–20» в лобной и теменной области (F1, F2, P3, P4). Референтный электрод прикреплялся к мочке уха обследуемого. Для фиксации электродов использовалась электропроводящая паста TEN-20. Критерием успешности нейробиоуправления, направленного на повышение мощности в альфа-диапазоне, было увеличение спектральной мощности в альфа-диапазоне за сеанс не менее чем на 10 % по сравнению с мощностью в альфа-диапазоне, зарегистрированной во время первого сеанса. У каждого обследованного спортсмена подсчитывался процент успешных и неуспешных сеансов тренинга (Святогор, 2010).

Сеансы нейробиоуправления проводились 1 раз в сутки. В течение сеанса нейробиоуправления, которое продолжалось в течение 25–30 минут, спортсмен располагался в кресле с закрытыми глазами. Его задачей было достижение учащения подачи звукового сигнала обратной связи, который возникал при превышении в течение 0,2 с мощности в альфа-диапазоне порогового значения. Порог возникновения сигнала обратной связи устанавливался перед началом сеанса таким образом, чтобы мощность в альфа-диапазоне исходно превышала его в 30 % случаев. В случае если по ходу сеанса мощность в альфа-диапазоне стабильно снижалась, порог возникновения сигнала обратной связи соответственно снижался (вручную).

Опираясь на результаты исследования Т.Ю. Стрижковой с соавторами (2013), свидетельствующие о том, что фолликулярная и овуляторная фазы овариально-менструального цикла (ОМЦ) наиболее благоприятны для проведения нейробиоуправления, все спортсменки, принявшие участие в исследовании, находились в фолликулярной фазе (фазы ОМЦ определялись врачом-гинекологом Омского Центра планирования семьи и репродукции, кандидатом медицинских наук И.Р. Вотриной).

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью программного продукта SPSS 13.0 с использованием параметрических и непараметрических (в зависимости от характера распределения) методов математической статистики для независимых выборок. Нормальность распределения определялась по критериям асимметрии и эксцесса. При интерпретации статистических результатов максимальной вероятностью ошибки (минимальный уровень значимости) считалось значение р <0,05.

Все первичные материалы статьи были рассмотрены и одобрены ЛЭК СибГУФК (протокол № 2 от 20.05.2019).

Результат

Анализ полученных результатов показал, что количественная мера успешности тренинга не зависела от спортивной квалификации, но среди спортсменов высшей квалификации большая часть обследуемых успешно освоила навык произвольной регуля- ции биоэлектрической активности в альфа-диапазоне (табл. 1).

В зависимости от кинематической характеристики выполняемых движений между выделенными группами также не было обнаружено статистически значимых различий по успешности курса нейробиоуправления. При этом выявлено, что в группе спортсменов, занимающихся стандартными видами спорта, количество участников тренинга, успешно освоивших навык управления мощностью ЭЭГ в альфа-диапазоне, значительно преобладало над количеством спортсменов, которым это не удалось. Среди представителей нестандартно-переменных и циклических видов спорта количество спортсменов, освоивших и не освоивших технологию нейробиоуправления, было примерно одинаковым (табл. 2).

Половых различий по средней величине успешности тренинга выявить также не удалось (табл. 3), несмотря на то, что количество девушек, успешно освоивших технологию нейробиоуправления, преобладало над количеством девушек, которым освоение навыка произвольной регуляции биоэлектрической активности головного мозга давалось с трудом.

Отсутствие непосредственной связи успешности произвольной регуляции биоэлектрической активности головного мозга в альфа-диапазоне с изучаемыми характеристиками спортсменов послужило основанием для проведения многофакторного дисперсионного анализа c предварительной проверкой на однородность дисперсии по критерию Ливиня (F = 1,644 при P > 0,05). Полученные результаты показали, что успешность нейробиоуправления у спортсменов определяется взаимодействием всех трех факторов: пол, спортивная специализация и квалификация (F = 2,780 при P = 0,028) (рис. 1, 2). В качестве коварианты, оказывающей статистически значимое влияние на успешность тренинга

Таблица 1

Table 1

Показатели успешности тренинга у спортсменов разной квалификации

Indicators of successful training in athletes of different qualification

|

Квалификационная группа |

Успешность тренинга, %/ |

Количество спортсменов, прошедших тренинг |

Р |

|

|

Успешно |

Неуспешно |

|||

|

Низкоквалифицированные спортсмены |

40 ± 3,5 |

41 |

28 |

> 0,05 |

|

Кандидаты в мастера спорта |

42 ± 3,4 |

43 |

34 |

> 0,05 |

|

Мастера спорта, мастера спорта международного класса |

45 ± 3,6 |

48 |

22 |

< 0,03 |

Таблица 2

Table 2

Показатели успешности тренинга у спортсменов, отличающихся спортивной специализацией

Indicators of successful training in athletes with different sports specialization

|

Группа |

Успешность тренинга, % |

Количество спортсменов, прошедших тренинг |

Р |

|

|

Успешно |

Неуспешно |

|||

|

Ациклические нестандартнопеременные виды спорта |

39 ± 3,5 |

36 |

32 |

> 0,05 |

|

Ациклические стандартнопеременные виды спорта |

45 ± 2,9 |

66 |

30 |

< 0,001 |

|

Циклические виды спорта |

43 ± 4,5 |

30 |

22 |

> 0,05 |

Половые различия успешности тренинга у спортсменов Gender-related differences of successful training in athletes

Таблица 3

Table 3

|

Группа |

Успешность тренинга, % |

Количество спортсменов, прошедших тренинг |

Р |

|

|

Успешно |

Неуспешно |

|||

|

Юноши |

42 ± 2,9 |

71 |

53 |

> 0,05 |

|

Девушки |

43 ± 2,7 |

61 |

31 |

< 0,005 |

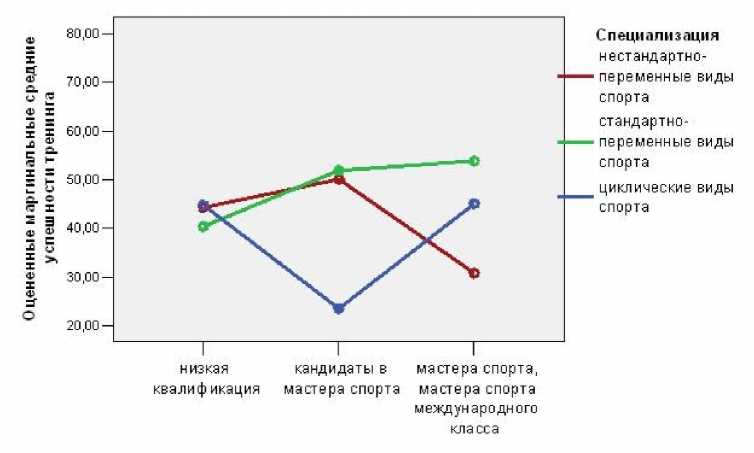

Рис. 1. Факторы, определяющие успешность нейробиоуправления у спортсменок Fig. 1. Factors determining successful neurobiofeedback in female athletes

Специализация нестандартно-

1 переменные виды спорта стандартнопеременные виды спорта циклические виды спорта

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

низкая квалиф икация кандидаты в мастера спорта мастера спорта, мастера спорта международного класса

Рис. 2. Факторы, определяющие успешность нейробиоуправления у спортсменов Fig. 2. Factors determining successful neurobiofeedback in male athletes

(F = 46,104 при P < 0,001), выступает успешность альфа/тета-соотношения (выраженное в процентах количество сеансов, в течение которых соотношение абсолютной мощности альфа/тета-ритмов на 15 % превышает исходную величину), обеспечивающая 19 % дисперсии успешности тренинга ( η 2 = 0,190).

У девушек успешность тренинга в группах ациклических видов спорта (стандартнопеременных и нестандартно-переменных) практически не зависела от их квалификации, в то время как у представительниц циклических видов спорта успешность тренинга находилась в прямой зависимости от квалифика- ции спортсменок (см. рис. 1). У юношей успешность тренинга была более разнородной (см. рис. 2).

Низкоквалифицированные спортсмены и кандидаты в мастера спорта ациклических видов спорта продемонстрировали практически одинаковую успешность тренинга (хотя у спортсменов стандартно-переменных видов спорта тенденция увеличения успешности тренинга с ростом спортивной квалификации была несколько более выраженной). На уровне высшего спортивного мастерства у спортсменов, занимающихся нестандартнопеременными видами спорта, успешность нейробиоуправления снизилась, а у спортсменов, занимающихся стандартно-переменными видами спорта, незначительно увеличилась.

Кривая оцененных маргинальных средних успешности тренинга у спортсменов циклических видов спорта носила V-образную форму с наименьшим значением, ставшим причиной появления статистически значимых различий в группе кандидатов в мастера спорта по сравнению с представителями других специализаций (при P < 0,05). Сравнение двух рисунков (см. рис. 1, 2) показало, что в целом различия по успешности тренинга между юношами и девушками во всех квалификационных подгруппах ациклических видов спорта выражены меньше, чем в подгруппах циклических видов спорта.

Обсуждение

В основе проведенного исследования лежало несколько теоретических предположений.

-

1. Учитывая то, что тренируемость спортсмена, а следовательно, возможность достижения высокого спортивного мастерства, так же как и успешность нейробиоуправления, зависит от пластичности нервной системы (Скребицкий, Штарк, 2012; Сороко, Трубачев, 2010), предполагалось, что высококвалифицированные спортсмены, обладая большей пластичностью нейродинамических процессов, успешнее осваивают навык произвольной регуляции биоэлектрической активности головного мозга в альфа-диапазоне.

-

2. Отмеченное многими исследователями уменьшение выраженности признаков полового диморфизма у спортсменок при сравнении со спортсменами (Соболева с соавт., 2013; Иорданская, 1999), отражаясь на функциональной активности мозга, не вызовет значительных различий по показателю успешности тренинга.

-

3. Наличие особенностей ЭЭГ, характерных для представителей разных спортивных специализаций (Черный с соавт., 2016) и их связь с уровнем пластичности ЦНС (Ermutlu et al., 2015), позволило сделать предположение об ожидании более высокого уровня успешности нейробиоуправления у спортсменов ациклических видов спорта.

Вместе с тем проведенное исследование лишь отчасти подтвердило высказанные предположения. Не обнаружены гендерные различия в успешности тренинга у спортсменов ациклических видов спорта. Однако но выяв- лена взаимосвязь успешности нейробиоуправления с ростом спортивной квалификации у девушек, занимающихся циклическими видами спорта, и у юношей, занимающихся стандартно-переменными видами спорта (связь менее плотная). Отмеченные закономерности свидетельствуют о различиях в психофизиологических механизмах обеспечения успешности нейробиоуправления у спортсменов, отличающихся спортивной квалификацией, специализацией и полом.

Зависимость успешности тренинга от совокупности всех трех факторов, по всей вероятности, связана с тем, что биоэлектрическая активность головного мозга в альфа-диапазоне обладает значительной межиндивидуальной вариабельностью (Болдырева с соавт., 2009) и выделяемые особенности ЭЭГ по отдельному, пусть даже весьма значимому в профессиональном плане, фактору могут проявить свое влияние на успешность нейробиоуправления только в комплексе.

Заключение

Успешность нейробиоуправления у спортсменов определяется сочетанием трех факторов (пол, спортивная специализация и квалификация), ни один из которых изолированно не обеспечивает статистически значимых различий.

Список литературы Факторы успешности нейробиоуправления у спортсменов

- Болдырева, Г.Н. ФМРТ-ЭЭГ-исследование реакций мозга здорового человека на функциональные нагрузки / Г.Н. Болдырева, Л.А. Жаворонкова, Е.В. Шарова и др. // Физиология человека. - 2009. - Т. 35, № 3. - С. 20-30.

- Еремеева, О.В. Электроэнцефалографическая функциональная проба произвольного усиления мощности ритма мозга в альфа-диапазоне и ее результаты у спортсменов, прошедших курс нейробиоуправления / О.В. Еремеева // Вестник ЮГУ. - 2008. - № 3 (10). - С. 39-47.

- Завьялов, В.Ю. Динамика психофизиологических аспектов аддиктивного поведения в процессе использования альфа-стимулирующего тренинга / В.Ю. Завьялов, А.Б. Скок, М.Б. Штарк и др. // Бюллетень Сибирского отделения РАМН. - 1999. - № 1(91). - С. 39-47.

- Иорданская, Ф.А. Морфофункциональные возможности женщин в процессе долговременной адаптации к нагрузкам современного спорта / Ф.А. Иорданская // Теория и практика физической культуры. - 1999. - Т. 6. - С. 43-50.

- Моховикова, И.А. Критерии оценки успешности биоуправления потенциалами мозга / И.А. Моховикова, И.А. Святогор // Биоуправление в медицине и спорте: материалы VII Всероссийской научной конференции. - М., 2005. - С. 27-31.