Факторы, влияющие на образование структур в дисперсных системах

Автор: Крупенникова В.Е., Раднаева В.Д., Танганов Б.Б.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 2 (25), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены факторы, влияющие на образование структур в дисперсных системах. Показано, что структурообразование дисперсных систем зависит от силы и количества контактов в единице объема, добавок ПАВ и неорганических соединений. Установлено влияние концентрации ПАВ на образование структуры в технологических составах, разрабатываемых для дубления кож.

Дисперсные системы, структурообразование, пав, дубление кожи

Короткий адрес: https://sciup.org/142142094

IDR: 142142094 | УДК: 541.18.02

Текст научной статьи Факторы, влияющие на образование структур в дисперсных системах

В ряду объектов физической химии дисперсные системы занимают чрезвычайно важное положение в связи с их широчайшим распространением и разнообразным применением, исключительной ролью в природных явлениях и процессах, в повседневной техногенной деятельности человека и, вместе с тем, с весьма специфическими физико-химическими свойствами.

Общими для всех дисперсных систем фундаментальными физико-химическими признаками являются дисперсность и гетерогенность. Системы, полученные диспергированием, приобретают большой запас свободной поверхностной энергии, что делает их неравновесными и неустойчивыми. Законом термодинамики обусловлено, что любая созданная система находится в состоянии истинного равновесия только в том случае, если ее общая свободная энергия минимальна. Это достигается двумя путями:

-

1) либо за счет сокращения суммарной поверхности раздела между фазами (уменьшение степени дисперсности);

-

2) либо за счет уменьшения межфазной энергии при сохранении общей поверхности раздела путем добавления третьего вещества.

Процесс уменьшения степени дисперсности реализуется в результате коагуляции при возникновении контактов между частицами. Контакты между частицами и сами частицы в совокупности образуют пространственные ячейки во всем объеме дисперсной системы. Дисперсная система при этом становится структурированной, то есть переходит в совершенно новое состояние. Такие системы утрачивают текучесть, легкоподвижность, их вязкость непрерывно растет с ростом дисперсности (и соответствующим уменьшением размера частиц) и их концентрации в дисперсионных средах.

Согласно П.А. Ребиндеру [1] такие структуры можно разделить на коагуляционные (тиксотропно-обратимые) и конденсационно-кристаллизационные (необратимо разрушающиеся). Н.Б. Урьев [2], кроме того, выделяет структуры, возникающие в результате непосредственных (атомных) контактов в высокодисперсных порошках.

Знания закономерностей стуктурообразования и факторов, влияющих на образование структур в дисперсных системах, чрезвычайно важны при разработке технологии получения дисперсных систем с заданными физико-механическими свойствами.

Н.Б. Урьев [2] выделяет две группы основных факторов, определяющих сложную совокупность свойств структурированных дисперсных систем: сила и энергия сцепления (взаимодействия) в контактах между частицами дисперсных фаз, а также число контактов между ними в единице объема. При этом сила и энергия взаимодействия в контактах между частицами зависят от вида (природы) контактов (атомные, коагуляционные, конденсационные), химической природы, формы и состояния поверхности частиц дисперсных фаз, химического состава и физических свойств дисперсионной среды. Исходя из соображения, что коагуляционная структура в дисперсных системах может возникнуть в том случае, если молекулярные силы сцепления между частицами становятся соизмеримыми с весом (или превышающими вес) частиц дисперсных фаз в данной среде, автор дает оценку критического характерного размера частиц, начиная с которого становится возможным возникновение структур в дисперсных системах.

Число контактов между частицами в единице объема возрастает с увеличением концентрации. При критической концентрации, соответствующей возникновению структуры, в ней появляется прочность, которая возрастает с ростом концентрации (увеличением числа контактов). При анализе графической зависимости прочности структуры от размера частиц и их концентрации в дисперсионной среде автор выделяет два значения критических концентраций. Первая из них соответствует максимальному значению прочности при сдвиге, при которой начинается процесс формирования структурной сетки во всем объеме дисперсной системы (т.е. появляется предельное напряжение сдвига), а вторая - соответствует началу ее резкого упрочнения. Оба эти значения зависят как от дисперсности частиц (т.е. от их размера и, соответственно, числа контактов в единице объема системы), так и от природы контакта (силы и энергии взаимодействия). Таким образом, методы эффективного регулирования этих свойств, согласно Н.Б. Урьеву, должны быть основаны на регулировании силы (и энергии) взаимодействия в контактах между частицами и внешних механических воздействий на дисперсную систему.

Известно, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) стабилизируют дисперсные системы за счет специфического строения молекулы. При структурообразовании в дисперсных системах ПАВы являются одним из структурообразующих элементов при концентрациях выше критической концентрации мицеллообразования (ККМ). В работе [3] рассмотрена роль ПАВ при структурообразовании в композиции синтетических моющих средств (СМС). В модельных композициях СМС дисперсной фазой является ПАВ (в виде мицелл), частицы триполифосфата и сульфата натрия. Компонент, имеющий минимальное значение второй критической концентрации структурообразования (в данном случае триполифосфат натрия), является основным структурообразующим элементом. Увеличение концентрации этого компонента ведет к повышению вероятности образования структуры. Кроме того, электролит изменяет форму мицеллы ПАВ, что также влияет на коллоидно-химические свойства СМС. В свою очередь, введение ПАВ в раствор начинающего кристаллизоваться триполифосфата изменяет характер кристаллизации. Эти изменения зависят от ионогенности ПАВ, длины углеводородного радикала и т.д.

В работе [4] показан другой механизм влияния электролита (хлорида натрия) на струк-турообразование дисперсных систем. Авторы рассматривали эмульсии, состоящие из капелек, кинетически стабилизированных маленькими твердыми частицами, прикрепленными к их поверхности. Для регулирования силы прикрепления частиц к капелькам в процессе образования эмульсий в систему вводится ПАВ, который влияет на смачиваемость частицы путем адсорбции на ее поверхности. Изучая микроструктуру замороженной эмульсии с помощью электронной микроскопии, авторы установили, что при концентрации 0,01 М хлорида натрия в дисперсионной среде эмульсии образуются плотно упакованные агрегаты из избыточных частиц, которые связывают капельки гидрофобной фазы, образуя ,таким образом, простран- ственную структуру. При этом эмульсии с содержанием хлорида натрия 0.001 М такой структуры не образовывали.

Большое влияние на регулирование свойств структурированной дисперсной системы оказывает характер и интенсивность механического воздействия. В работе [3] автор описывает влияние вибрационного воздействия на СМС. В частности, он отмечает эффект упрочнения структуры после прекращения воздействия вибрации и объясняет это явление «пробоем» адсорбционного слоя.

Многочисленные исследования растворов минеральных дубящих соединений показали, что данные системы могут быть включены в группу коллоидных. В работе [5] была изучена зависимость динамической вязкости концентрированного раствора хромового дубителя от интенсивности и продолжительности механического воздействия (перемешивания). Установлено, что изменение динамической вязкости (а значит, и структуры) раствора связано не только с повышением температурного фактора (в процессе перемешивания), но и с изменением структуры дубителя. Кроме того, определено, что на значение динамической вязкости влияет только интенсивность перемешивания, влияние продолжительности перемешивания незначительно.

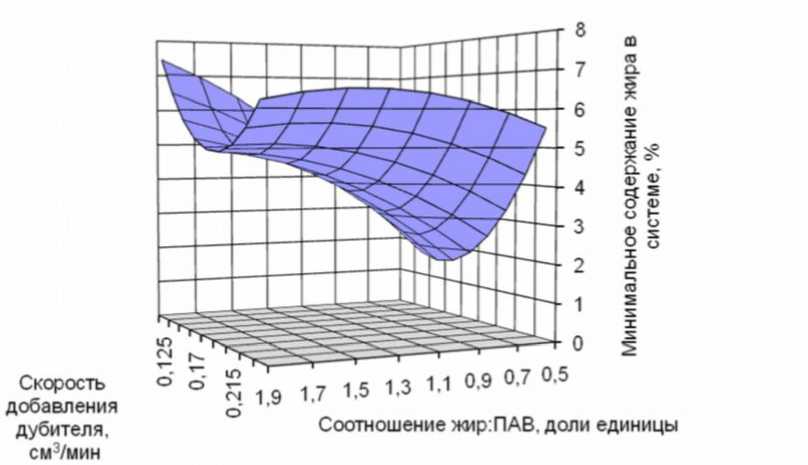

Исследования, проводимые на кафедре «Технология кожи, меха и товароведение непродовольственных товаров», показали возможность интенсификации технологических процессов путем использования рабочих составов в виде структурированных систем. Необходимым условием их применения является высокая вязкость и устойчивость при невысоком содержании гидрофобной фазы. В работе [6] структурированные системы получали путем постепенного внедрения (при постоянном перемешивании) раствора хромового дубителя в смесь жирующей композиции (гидрофобный материал) и ПАВ. Внедрение проводилось до тех пор, пока системы не разрушались, затем рассчитывали минимально возможное содержание гидрофобного материала в системе. Обработка результатов с помощью математического моделирования позволила получить зависимость минимального содержания гидрофобного материала в системе (в %) от скорости подачи раствора дубителя и соотношения гидрофобный материал:ПАВ в исходной смеси. Графическая интерпретация полученного уравнения свидетельствует о сложном влиянии факторов на структурообразование в системе (рис. 1).

Рис. 1. Графическая интерпретация модели

Вероятно, структурообразующим агентом в исследованных системах является ПАВ, так как при минимальном соотношении гидрофобный материал:ПАВ (наибольшее содержание ПАВ в системе) возможно получение устойчивых структур с минимальным содержанием гидрофобной фазы.