Факторы, влияющие на сохранность музейных предметов из химических волокон

Автор: Ермакова Н.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 1 (13), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные причины деградации искусственных и синтетических материалов (тканых и нетканых), входящих в структуру экспонатов из коллекций произведений декоративно прикладного искусства, и предметов, связанных с развитием науки и техники. Среди них есть предметы повседневной и спортивной одежды, образцы высокой моды, обувь, защитные костюмы, предметы интерьера (мебель, шпалеры, гардины), произведения современного искусства, игрушки. Они наглядно отражают развитие технологий и имеют важное значение для материаловедения, истории искусства, истории дизайна. Как показало анкетирование, проведенное в художественных, исторических, краеведческих, мемориальных и других отечественных музеях, основными проблемами сохранности экспонатов этой группы являются утрата формы и эластичности, охрупчивание, расслаивание, изменение цвета, появление пятен на поверхности, сечения, разрывы, липкая поверхность. Анализ причин нестабильности искусственных и синтетических материалов позволил установить, что факторы, влияющие на их сохранность, связаны с внутренним строением материалов (степенью ориентации полимеров, длиной цепи, кристалличностью) и процессами их производства, при этом скорость деградации во многом определяется внешними факторами, такими как свет, температура, влажность, содержание кислорода в воздухе, биологическое воздействие. Проведенный анализ должен способствовать разработке методик консервации экспонатов с химическими волокнами, а также определить оптимальные реставрационные материалы и операции, которые помогут продлить срок нахождения музейных предметов в коллекциях.

Музейные предметы, искусственные волокна, синтетические волокна, деградация, степень ориентации полимеров, кристалличность, консервация

Короткий адрес: https://sciup.org/170210250

IDR: 170210250

Текст научной статьи Факторы, влияющие на сохранность музейных предметов из химических волокон

Актуальность темы обусловлена наличием в отечественных музеях значительного количества экспонатов, которые имеют в своей структуре искусственные и синтетические материалы (тканые и нетканые). К сожалению, хранители отмечают, что экспонаты этой группы (повседневная одежда, образцы высокой моды, защитные костюмы, обувь, аксессуары, предметы интерьера, игрушки) разрушаются «драматично и очень быстро»1. Перед хранителями музейных коллекций и реставраторами стоит важная задача: сохранить предметы, которые «как исторические документы» наглядно отражают развитие технологий2 и имеют важное значение не только для материаловедения, но и «для понимания истории искусства и истории дизайна»3.

Как известно, в течение столетий некоторые натуральные текстильные волокна, например шелк, ценились на вес золота, поэтому в области производства тканей долгие годы шел поиск способа получения искусственной нити, способной его заменить. Однако самыми ранними искусственными материалами стали не волокна, а пластмассы, имитирующие дорогие натуральные материалы: слоновую кость, жемчуг, коралл, панцирь черепахи, гагат, мрамор, оникс. Именно в этом качестве пластик из нитрата целлюлозы часто присутствует в музейных коллекциях моды, искусства, технологий, социальной сферы и даже естественной истории. До 1960-х годов он использовался в широком ассортименте товаров для дома, декоративных изделий и промышленных деталей (расчесок, конструктивистских скульптур, деталей для самолетов и автомобилей, перламутровых корпусов и отделки для аккордеонов и других музыкальных инструментов, мячей для настольного тенниса)4.

В 1841 г. Louis Schwabe , работавший на Манчестерской мануфактуре, описал процесс экструзии (продавливание эластичной и вязкой массы сквозь тонкие отверстия-фильеры), с помощью которого, после застывания на воздухе, получалась тонкая нить, похожая на шелк. Другой способ получения искусственной нити предложил в 1855 г. швейцарский химик George Audemars , получивший английский патент на искусственный шелк. Он окунал иглу в кашицу из внутренней коры тутового дерева и смолы, а затем поднимал иглу, вытягивая нить, застывавшую на воздухе, но этот способ был ближе к научному эксперименту, чем к промышленному производству. Примерно в то же время английскому изобретателю Joseph Swan удалось получить методом экструзии искусственную шелковую нить из раствора нитроцеллюлозы в уксусной кислоте. Из волокон, имитирующих натуральные нити, дочери изобретателя соткали скатерти, экспонировавшиеся на выставке 1885 г. как «искусственный шелк». В 1890-е годы французский инженер Hilaire de Chardonnet наладил первое промышленное производство волокон искусственного шелка, получаемого в результате обработки целлюлозы азотной кислотой. В 1893 г. C. F. Cross, E. J. Bevan и C. Beadle предложили способ получения искусственного шелка из водно-щелочных растворов ксантогената целлюлозы (натриевой соли целлюлозоксантогеновой кислоты — сложного кислого эфира целлюлозы и дитиоугольной кислоты). Полученную этим способом нить они назвали «вискоид» (от лат. viscosus – клейкий, вязкий). Промышленный выпуск вискозных нитей начался в Великобритании в 1905 г., а в России первый завод по производству вискозных волокон появился в 1909 г. в Мытищах5. В первой четверти XX в. регенерированные из целлюлозы волокна нашли применение при производстве не только бытового текстиля, но и эксклюзивных тканей, что ознаменовало большие перемены в текстильной промышленности.

Первоначально химические нити рассматривались в качестве дешевого заменителя натуральных волокон. Однако в 1930-е годы, в результате освоения технологий производства синтетических волокон, область применения химических нитей значительно расширилась, так как свойства тканей, выработанных из них, позволяли изготавливать спецодежду, защитные костюмы, использовать в качестве каркасов резиновых изделий. Среди новых востребованных материалов оказались ткани из поливинилхлоридного (ПВХ) волокна, технология выпуска которого была освоена в 1932 году в Германии. Волокна ПВХ обладали высокой прочностью, свето-и химической стойкостью, очень низкой тепло- и электропроводностью, биоустойчивостью. С 1935 г. американская компания DuPont вела разработки синтеза полимеров. Ее специалистам удалось синтезировать полиамидное волокно, получившее название «нейлон» («найлон»). Волокно было устойчиво к воздействию микроорганизмов, обладало высокой прочностью, эластичностью, тепло-, морозо-, влаго-, масло-, бензо- и износостойкостью, а также низкой гигроскопичностью. Материал стал широко применяться при изготовлении чулочно-носочных изделий, производстве фильтров, канатов, в качестве кордных нитей для шин и других резинотехнических изделий. Кроме того, компания DuPont разработала технологии создания искусственной кожи, целлофана, синтетического каучука6.

В СССР в 1928 – 1932 гг. были построены первые заводы по выработке вискозного волокна, а к 1940 году «в промышленном масштабе» был налажен выпуск ацетатных, капроновых, лавсановых, нитроновых волокон7.

С середины XX в. интенсивное развитие технологий позволило получать волокна, свойства которых направленно изменялись благодаря физическому, химическому и/или биологическому воздействиям: варьировались условия вытягивания и термообработки, вводились биологически активные препараты, соединения тяжелых металлов и/или другие добавки, регулировались размеры фибрилл, степени ориентации полимеров. Химические волокна как сырьевая база для текстильной промышленности использовались для выпуска однослойных тканей, тканей, покрытых полимерной пленкой, тканей с двухсторонним полимерным покрытием, трехслойных тканей со структурой текстиль-полимер-текстиль.

Ткани из синтетических волокон (полиамидных — капрон, полиэфирных — лавсан, полиуретановых — спандекс, полиакрилонитрильных — нитрон, поливинилхлоридных — хлорин, поливинилспиртовых — винол, полиолефиновых — полипропилен) востребованы при производстве спортивной одежды, защитных костюмов для экстремальных условий (для пожарных и водолазов, летчиков и космонавтов)8. В мире моды синтетические ткани ценились как материалы, «идеально воплощавшие дух "космической эры"», при этом внимание дизайнеров было сосредоточено на цвете в сочетании со значительной эластичностью и мягкостью изделий9. Ткани из ацетата, капрона, кримплена долгие годы считались более модными, чем выполненные из натуральных нитей. Кроме того, дизайнерами «активно использовались искусственная кожа и мех», «вспененная резина, или синтетический каучук»10.

К сожалению, искусственные и синтетические материалы оказались недолговечны. Основными проблемами сохранности экспонатов из них являются утрата формы и эластичности, охрупчивание, расслаивание, изменение цвета, появление пятен на поверхности, сечения, разрывы, липкая поверхность.

Значительную роль в деградации химических волокон играет их структура, образующаяся в результате синтеза из множества различных компонентов с помощью сложных и агрессивных технологий, поэтому стабильность конечного продукта напрямую связана с производственными процессами. Например, реакционный раствор для производства нитратцеллюлозного пластика представляет собой сложную смесь целлюлозы, азотной кислоты, серной кислоты, воды, сульфатов целлюлозы, нитратов целлюлозы, сульфоновой кислоты и сложных эфиров нитросульфокислот, оксицеллюлозы и гидроцеллюлозы, а физические свойства конечного продукта определяет степень нитрования гидроксилов целлюлозы (т. е. количество азота в цепочках полимера). Пластик, содержащий 10,5% азота, может быть использован для производства формованных пластмасс, а содержащий 11,5% — для производства пленок. Важную регулирующую роль на первом этапе создания пластика играет серная кислота, благодаря которой происходит реакция модификации полимера с образованием сложных эфиров сульфата целлюлозы, которые затем заменяются нитратами. На качество нитратцеллюлозы влияет этап удаления остаточных количеств серной кислоты и сульфатов. В стабильных пластмассах общее содержание сульфатов составляет менее 0,1%, в то время как в нестабильных — от 0,8 до 0,99% свободного сульфата и от 0,24 до 0,63% сульфата целлюлозы. Не удаленная на этапе промывки серная кислота разрушает целлюлозную полимерную основу пластика, а сульфатные эфиры могут образовывать свободные кислоты и катализировать разложение пластика, поэтому он быстро деградирует с появлением деформации, желтизны или коричневой окраски11.

Существенное влияние на скорость деградации оказывают красители и процессы окрашивания, антистатические добавки и отделочные материалы12. Так, под действием пластификаторов нитроцеллюлозный полимер разрушается, однако добавка в массу нитрата целлюлозы оксида цинка, карбоната цинка или карбоната кальция (для имитации слоновой кости и других непрозрачных материалов) повышает его стабильность13.

Хранители и реставраторы отмечают, что искусственные и синтетические волокна относительно более устойчивы по сравнению с пластмассами и пленками, хотя музейные предметы из них имеют такие эффекты старения, как пожелтение, низкая прочность во влажном состоянии. Только в редких случаях синтетические или регенерированные волокна разрушаются до полной потери структурной целостности, особенно когда в одном объекте химические волокна смешаны с натуральными нитями. На механические свойства волокон (прочность, растяжение, гибкость), а также на их химическую и биологическую стойкость влияют такие фундаментальные и взаимосвязанные свойства полимера, как ориентация, длина цепи и кристалличность14. Например, стабильность химических нитей можно улучшить, повысив их кристалличность. В случае натуральных волокон соотношение кристаллических и аморфных областей контролируется природой, а при изготовлении искусственных и синтетических волокон это соотношение можно регулировать в процессе растяжения (вытягивания, волочения) экструдированной нити на завершающем этапе производства. Так, растяжение нейлонового волокна производят в холодном состоянии до тех пор, пока не будет достигнута точка, в которой оно начинает сопротивляться дальнейшему удлинению; при этом длина волокна увеличивается в несколько раз по сравнению с первоначальной. После растяжения нейлоновая нить не имеет тенденции к возвращению в первоначальное состояние. Растяжение приводит к выравниванию молекул в аморфных областях нити, в результате чего нейлон становится высококристаллическим волокном (65–85% волокна представляют собой кристаллические области). Молекулы полимера, выстроившиеся вдоль продольной оси волокна, образуют множество вторичных (преимущественно водородных) связей, что увеличивает его прочность15.

На сохранность искусственных и синтетических материалов влияют многие внешние факторы. Воздействие света, кислорода, температуры ослабляет связи между повторяющимися звеньями из углерода, водорода и других элементов в полимерах.

Под воздействием света происходит нарушение морфологии химических нитей, что проявляется в утрате прочности, появлении липкой поверхности, пожелте-нии16. Желтизна на экспонатах говорит о начавшемся процессе деградации волокон. В заполненных хранителями музеев анкетах желтизна отмечена на многих экспонатах из капрона, поролона и других синтетических материалов. Например, в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург) пожелтение выявлено на сшитых из капрона свадебном платье (инв. № 7563-10/1; ил. 1 ) и покрывале невесты (инв. № 7669-9), а также на поролоновых элементах знамени адыгейцев (инв. № 12393-2; ил. 2 ). Желтизна и коричневые пятна искажают экспозиционный вид синтетической термостойкой ткани скафандра В. Н. Кубасова (Владимиро-Суздальский музей-заповедник, инв. № В-24943; ил. 3 ). Желтизна отмечена сотрудниками Музея-заповедника истории Дальнего Востока (Владивосток) на синтетических пленках, из которых выполнены вымпелы (инв. № МПК 9242/26 ( ил. 4 ) и еще 4 экспоната).

Ил. 1.

Платье свадебное. Чеченцы.

1960-е гг. Капрон, шелк. Российский этнографический музей. —

URL: collections?id=32395402

(дата обращения 20.12.2024)

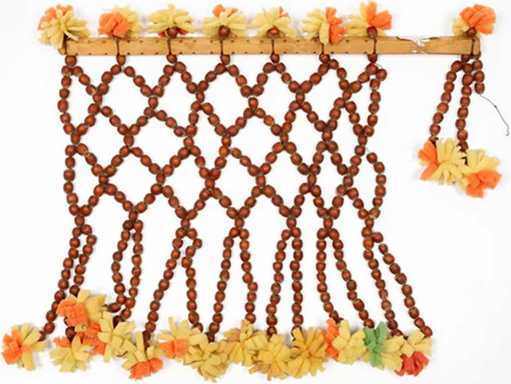

Ил. 2.

Ореховое знамя. Адыгейцы.

Конец XX в. Дерево, поролон. Российский этнографический музей. — URL: portal/#/collections?id=53116281 (дата обращения 20.12.2024)

Ил. 3 (слева).

Скафандр Кубасова В. Н. 1975 г. Ткань синтетическая, трикотаж синтетический, резина, пластмасса, шнур, ткань хлопчатобумажная, металл. Государственный

Владимиро-Суздальский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник. — URL: collections?id=1520607 (дата обращения 20.12.2024)

Ил. 4 (справа).

Вымпел. 1970-е гг. Клеенка.

Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. — URL: collections?id=51931302