Фармацевтическая разработка и доклинические исследования препарата ревинорм

Автор: Кузьминова Е.В., Сампиев А.М., Семененко М.П., Абрамов А.А., Василиади О.И.

Статья в выпуске: 3 т.259, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований стала фармацевтическая разработка комплексного препарата для лечения острого теплового стресса у крупного рогатого скота и выполнение его доклинических исследований (острая и хроническая токсичность, местно-раздражающее действие). Проведенные исследования позволили определить рациональный состав и осуществить фармацевтическую разработку комплексного препарата ревинорм. На основании доклинических исследований показано, что ревинорм относится к малоопасным веществам (ІV класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества»), при длительном применении безвреден для теплокровных животных, а также не проявляет местно-раздражающего действия.

Тепловой стресс, животные, препарат, ревинорм, фармацевтическая разработка, доклинические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142242472

IDR: 142242472 | УДК: 619:615/615.076.9 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_3_259_114

Текст научной статьи Фармацевтическая разработка и доклинические исследования препарата ревинорм

В последние десятилетия проблема изменения климата на планете стала чрезвычайно актуальной. К наиболее выраженным проявлениям климатических изменений относится глобальное повышение температуры. Метеорологические наблюдения показывают, что за последние 100 лет средняя температура на планете выросла более чем на 1,0 °С. По прогнозам к концу XXI века температура Земли может повыситься от 1,8 до 4,6 °С [7, 9].

Процесс глобального изменения климатических условий, в том числе, и в природных зонах, которые занимает наша страна, обуславливает увеличение степени интенсивности и повторяемости событий с аномально высокой температурой окружающей среды – так называемых «волн тепла». По данным метеорологической статистики за последние три четверти века частота случаев с экстремально высокой температурой воздуха на территориях, занимаемых нашим государством, возросла на 5–10 дней, а интенсивность – на 1–2,5 °С [1, 6].

В России к территории, наиболее уязвимой к воздействию роста температур, относится Краснодарский край. С учетом региональных особенностей климата (жаркое лето, засухи, температурные аномалии, в том числе волны жары) высокие температуры воздуха в летнее время года сопряжены с увеличением рисков для здоровья сельскохозяйственных животных. Так, во время волн жары статистически значимо возрастает смертность поголовья, особенно высокопродуктивного молочного скота [4, 8].

Поскольку острый гипертермический стресс представляет собой полифакторный патогенетический процесс, то и для его лечения требуется применение сразу нескольких, отличающихся направленностью фармакологического действия, лекарственных средств. Более предпочтительным и современным подходом к фармакотерапии острых тепловых стрессов является использование комплексных препаратов с полифункциональными фармакологическими свойствами.

Мультимодальность действия такого комплексного препарата может достигаться путем рационального сочетания в одном препарате нескольких фармакологически активных компонентов [2, 3, 5].

В связи с вышеизложенным, представлялось актуальным и целесообразным разработать комплексный препарат для лечения острого теплового стресса у крупного рогатого скота.

Цель исследований – провести фармацевтическую разработку комплексного препарата для лечения острого теплового стресса у крупного рогатого скота и выполнить его доклинические исследования (острая и хроническая токсичность, местно раздражающее действие).

Материал и методы исследования.

Исследования выполнены в отделе фармакологии Краснодарского НИВИ. Процесс получения комбинированного препарата для лечения острого теплового стресса в форме лекарственного порошка осуществлялся путем взвешивания, измельчения, смешивания и просеивания активных фармацевтических ингредиентов (фармацевтических субстанций). Взятые для получения комплексного препарата ингредиенты отвечали требованием регламентирующих их нормативных документов и спецификаций качества. Для определения показателей качества разработанного комплексного препарата для лечения острой гипертермии (влажность, рН раствора, микробиологическая чистота и др.) использовались общие фармакопейные статьи, приведенные в государственной фармакопее Российской Федерации XIV [10].

Таблица 1 – Схема опытов по определению острой и хронической токсичности, местнораздражающего действия препарата ревинорм

При изучении острой токсичности образец ревинорма вводили внутрижелудочно 10 лабораторным крысам в дозе 7000 мг/кг массы тела в виде 30 %-ной водной суспензии, а контрольным животным – эквиобъемное количество дистиллированной воды. Наблюдение за животными проводили в течение 14 дней.

В рамках определения параметров токсикометрии нового препарата изучали его хроническую токсичность, для чего сформировали 3 группы крыс – 2 опытных и 1 контрольную (n=10). Три месяца крысы опытных групп один раз в сутки получали образец ревинорма в форме болюсов в дозах, составляющих 1/5 и 1/10 от максимально введенной дозы в остром эксперименте (1400 и 700 мг/кг массы тела соответственно), контрольная группа – болюсы без действующего вещества в эквиобъеме и в том же режиме дозирования. У 5 животных из каждой группы через полтора и три месяца опыта отбиралась кровь для лабораторных исследований, которые проводили при помощи автоматизированных анализаторов – биохимического Vitalab Flexor и гематологического Mythic 18 vet.

При оценке местно-раздражающего действия ревинорма 5 кроликам под верхнее веко левого глаза вносили 1 каплю суспензии препарата (опыт), а в правый глаз – каплю дистиллированной воды (контроль). Реакцию оценивали сразу после закапывания, далее через 15 минут, 1; 24 и 48 часов.

Все полученные в опытах цифровые данные обрабатывались методами математической статистики, принятой в биологии и медицине.

Результат исследований. Для реализации задачи по научнообоснованной фармацевтической разработке комплексного препарата, предназначенного для лечения острого теплового стресса у крупного рогатого скота, прежде всего были определены сопровождающие данное заболевание ключевые патологические проявления – повышенная температура тела, окислительный стресс, гипоксия (в первую очередь головного мозга, сердца и печени), нарушение обмена веществ, энергетического баланса, водно-солевого и кислотно-щелочного состояния. Посредством этого было обозначено желательное включение в комплексный препарат фармакологических средств из числа антипиретиков, антиоксидантов, антигипоксантов, регуляторов кислотнощелочного и водно-солевого баланса, дезинтоксикантов, ноотропов и гепатопротекторов. При выборе конкретных представителей этих фармакологических групп принималось во внимание фармакоэкономическая целесообразность, фармацевтическая и фармакодинамическая совместимость, а также подтвержденная опытом практического применения в медицине и ветеринарии высокая степень безопасности и эффективности. Кроме того, при равных для включения «кандидатов» в состав комплексного препарата условиях, предпочтение отдавалось средству с наличием двух и более желаемых целевых фармакологических свойств. Наконец, при выборе активных компонентов учитывались сроки годности, степень растворимости в воде (как один из влияющих на биодоступность факторов), значение рН раствора, гигроскопичность, исходное агрегатное состояние и возможность введения активного фармацевтического ингредиента в лекарственную форму. Что касается последней, то исходя из предпочтительного для крупного рогатого скота пути введения и необходимости достижения лучшей биодоступности, целесообразно было предложить для разрабатываемого препарата конечную форму в виде раствора для приема внутрь. Однако, в качестве первичной, коммерческой формы, принимая во внимание необходимость обеспечить приемлемый срок годности и стабильность препарата, простоту его производства, удобство хранения, транспортировки и в целом обращения, для разрабатываемого комплексного средства наилучшим образом подходил порошок. Такая лекарственная форма, согласно принятой классификации, может быть отнесена к «порошкам для приготовления раствора для приема внутрь».

Используя вышеприведенный методологический подход к фармацевтической разработке, был определен состав комплексного препарата для лечения острого теплового стресса у КРС. Качественный и количественный состав разработанного препарата, получившего название ревинорм, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Качественный и количественный состав препарата ревинорм

|

Компоненты |

Количество, % |

|

Полигидроксифенилен |

1 |

|

Магния сульфат |

1,2 |

|

Калия хлорид |

1,3 |

|

Бетаин |

8 |

|

Аммония сукцинат |

8 |

|

Натрия салицилат |

10 |

|

Натрия хлорид |

12 |

|

Глюкоза |

23,5 |

|

Натрия бикарбонат |

35 |

Для получения ревинорма в форме порошка в лабораторных условиях, активные фармацевтические ингредиенты измельчали и смешивали в соответствующих пропорциях до полной однородности согласно правилам приготовления фармацевтических порошков. Для полученного таким образом препарата ревинорм был определен перечень показателей качества (влажность, рН раствора, время растворения, подлинность, микробиологическая чистота, количественное определение действующих веществ и др.) и установлены их нормы, что является одним из существенных и регламентируемых параметров обеспечения эффективности и безопасности применения любого фармпрепарата.

Острый токсикологический опыт показал, что пероральное введение крысам ревинорма в дозе 7000 мг/кг массы тела переносится животными без токсических последствий, что по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» позволяет отнести его к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

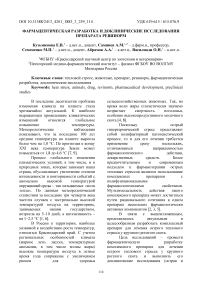

Хронический токсикологический опыт показал, что длительное пероральное применение лабораторным крысам ревинорма не вызывает гибели животных и не приводит к изменению их клинического статуса. К завершению эксперимента разница в массе тела между опытными и контрольными крысами составила: в 1 опытной группе 9,3 %; во 2 опытной – 5,8 % (Рисунок 1).

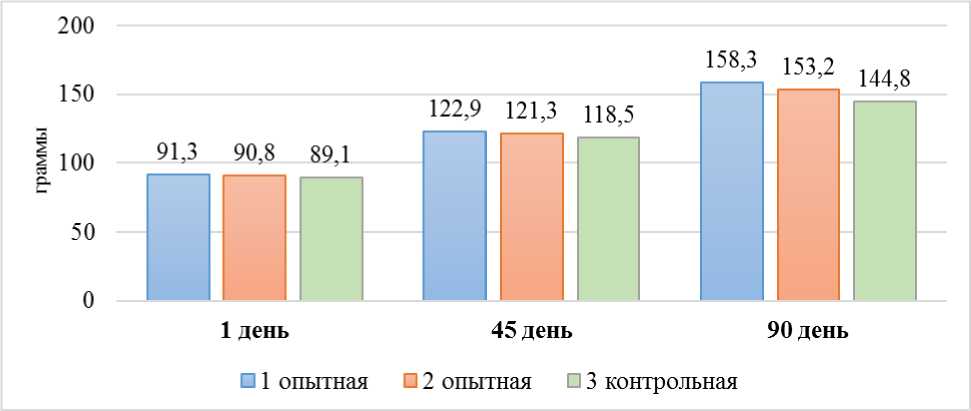

Лабораторные исследования крови показали, что все определяемые показатели находились в диапазоне референсных значений для животных данного вида – патологических сдвигов не выявлено. Однако продолжительное применение ревинорма повлияло на уровень общего белка в сыворотке крови крыс (Рисунок 2). Так, данный показатель в опытных группах к середине эксперимента в 1 группе был выше значений контроля на 8,3 % (P≤0,05), во 2 группе – на 3,7 %; к концу исследований – в 1 группе – на 8,7 % (P≤0,01), во 2 группе – на 4,2 %.

Внесение исследуемого средства в конъюнктивальный мешок глаза кролика не оказало местно-раздражающего действия. В процессе наблюдения за животными видимые патологические проявления не регистрировались, за исключением естественной реакции на внесение растворов с отличным от среды глаза составом (учащенное моргание в течение 1–2 минуты). Далее, за 48 часов наблюдений состояние слизистых глаза опытных животных не изменилось.

Рисунок 1 – Динамика массы тела крыс при изучении хронической токсичности препарата ревинорм (M±m; n=10)

45 день 90 день

□ 1 опытная □ 2 опытная □ 3 контрольная

Рисунок 2 – Динамика изменений концентрации общего белка в крови крыс в эксперименте по определению хронической токсичности препарата ревинорм (M±m; n=10)

Заключение. Проведенные исследования позволили определить рациональный состав и разработать перспективный для лечения острого теплового стресса у крупного рогатого скота препарат ревинорм, способный проявлять одновременное фармакокорректирующее воздействие на протекающие при данном заболевании основные патологические процессы. На основании доклинических исследований показано, что ревинорм относится к малоопасным веществам (ІV класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества») и при длительном применении безвреден для теплокровных животных. Экспериментально установлено, что препарат ревинорм не проявляет раздражающего эффекта на слизистые глаза кроликов.

Список литературы Фармацевтическая разработка и доклинические исследования препарата ревинорм

- Зинченко, Ю. В. Риски климатических изменений здоровью и адаптация населения: обзор мирового опыта и уроки для России / Ю. В. Зинченко, Н. Е. Терентьев // Проблемы прогнозирования. – 2022. – № 6 (195). – С. 131-144. – DOI 10.47711/0868-6351-195-131-144.

- Камалиев, А. Р. Оценка безопасности некоторых полисахаридов / А. Р. Камалиев, М. Г. Сагитова, Р. А. Асрутдинова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2014. – Т. 217. – № 1. – С. 109-112.

- Кузьминова, Е. В. Нормирование показателей качества и токсикологическая оценка препарата ревинорм, предназначенного для лечения острого теплового стресса у животных / Е. В. Кузьминова, А. М. Сампиев, М. П. Семененко [и др.] // Ветеринария Кубани. – 2023. – № 4. – С. 18-21. – DOI 10.33861/2071-8020-2023-4-18-21.

- Кузьминова, Е. В. Патофизиологические особенности теплового стресса у коров с гепатобилиарными нарушениями / Е. В. Кузьминова, Е. Н. Рудь, М. П. Семененко [и др.] // Ветеринария Кубани. – 2022. – № 3. – С. 21-23. – DOI 10.33861/2071-8020-2022-3-21-23.

- Литвицкий, П. Ф. Нарушения теплового баланса организма: гипертермия, гипертермические реакции, тепловой удар, солнечный удар / П. Ф. Литвицкий // Вопросы современной педиатрии. – 2010. – Т. 9. – № 1. – С. 96–102.

- Макаров, И. А. Влияние изменения климата на экономику России: рейтинг регионов по необходимости адаптации / И. А. Макаров, А. В. Чернокульский // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2023. – № 4 (61). – С. 145-202. – DOI: 10.31737/22212264_2023_4_145-202.

- Ползиков, Д. А. Основные направления политики адаптации сельского хозяйства России к климатическим изменениям / Д. А. Ползиков // Проблемы прогнозирования. – 2023. – № 6 (201). – С. 119-137. – DOI 10.47711/0868-6351-201-119-137.

- Ревич, Б. А. Риски здоровью российского населения от погодных экстремумов в начале XXI в. Часть 1. Волны жары и холода / Б. А. Ревич, Е. А. Григорьева // Проблемы анализа риска. – 2021.– Т. 18. – № 2. – С. 12-33. – DOI: 10.32686/1812-5220-2021-18-2-12-33.

- Соколов, Ю. И. Риски глобального изменения климата / Ю. И. Соколов // Проблемы анализа риска – 2021. – Т. 18. – № 3. – С. 32–45. – DOI: 10.32686/1812-5220-2021-18-3-32-45.

- Степанова Э. Ф. Руководство к практическим занятиям по фармацевтической технологии: учебное пособие / Э. Ф. Степанова, В. А. Головкин, А. М. Сампиев [и др.] // Омск: изд-во ОмГМА, 2007. – 408 с.