Фасетные учебно-информационные комплексы в системе повышения квалификации учителей естественно-научных дисциплин

Автор: Грушевский Сергей Павлович, Добровольская Наталья Юрьевна, Харченко Анна Владимировна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 2 (47), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современное образование предполагает интеграцию инновационных дидактических методик и новых информационно-коммуникационных технологий, одним из результатов которой являются автоматизированные учебно-информационные комплексы. Проблема исследования состоит в обосновании использования фасетных учебно-информационных комплексов, решающих задачу конструирования разноуровневых заданий, на основе фасетной классификации и облачных сервисов. Цель исследования состоит в описании и изучении процесса создания фасетных учебно-информационных комплексов, определения эффективности их применения и использования в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. Методология (материалы и методы). В ходе исследования применялись методы анализа педагогической и методической литературы по компьютерной дидактике, обобщение педагогического опыта конструирования учебных комплексов. Результаты. В статье предложена модель конструирования фасетного учебно-информационного комплекса. Обозначены и аргументированы варианты использования фасетной классификации в конструктивной деятельности педагога. Определено место автоматизированных учебно-информационных комплексов в профессиональной подготовке педагогов, в системе повышения их квалификации. Приведен пример построения набора фасетных формул и генерации соответствующих задач. Выявлены дидактические свойства облачных технологий и сервисов, осуществляющие в фасетном комплексе функцию автоматизации построения, хранения и трансформации фасетных формул. Проведено анкетирование слушателей курсов повышения квалификации, выявившее их отношение к технологии фасетного конструирования задач и возможности использования фасетных комплексов в собственной педагогической практике. Во время эксперимента учителями спроектированы наборы фасетных формул по математике и информатике, разработаны фасетные учебно-информационные комплексы, которые можно использовать в учебном процессе. Делается вывод о том, что включение фасетных комплексов в систему повышения квалификации и переподготовки педагогов позволяет развивать творческий потенциал учителя, реализовывать принципы дифференциации и индивидуализации обучения за счет автоматизированной генерации разноуровневых задач.

Цифровизация образования, переподготовка и повышение квалификации учителя информатики, автоматизированные учебные комплексы, образовательная программа, непрерывное профессиональное образование, конструирование учебных задач, фасетная классификация, облачные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140290325

IDR: 140290325 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Фасетные учебно-информационные комплексы в системе повышения квалификации учителей естественно-научных дисциплин

Российское образование ежегодно усовершенствуется, повышаются требования к качеству профессиональных педагогических навыков, в учебный процесс внедряются инновационные методики преподавания. Учитель должен овладевать новыми знаниями и умениями на протяжении всей жизни, быть органично включен в процесс непрерывного образования. Учителя математики, физики и химии получают в распоряжение учебные комплексы, основанные на компьютерном моделировании, средства визуализации экспериментов и математических расчетов. А специфика учебного предмета «Информатика и ИКТ» такова, что обновлению подвержены не только методы и средства обучения, но и содержание дисциплины: появляются новые языки программирования, прикладные пакеты программ, новые версии операционных систем.

Целью внедрения в профессиональную деятельность инновационных IT-технологий является, прежде всего, развитие интеллектуальных процессов педагога, его научного мышления, позитивных личностных качеств, творческих способностей и мотивации к усвоению нового. В свою очередь в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», проекте «Подготовка высококвалифици- рованных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» закреплены результаты, для достижения которых необходимо сформировать условия, обеспечивающие возможности для учителя овладевать новыми навыками, становиться членом открытого творческого профессионального сообщества. Реализация подобных условий возможна в системе профессиональной педагогической подготовки как в период обучения будущих учителей в вузе, так и в период послевузовской деятельности, в системе профессиональной переподготовки и повышении квалификации педагогических работников. Учителя информатики в силу своей профессиональной направленности имеют гораздо более высокий уровень владения информационнокоммуникационными технологиями, а следовательно, для реализации их повседневных педагогических задач им можно предлагать к использованию более сложные технологии. С другой стороны, навыки работы с такими технологиями будут способствовать передачи этого опыта и соответствующих знаний учащимся. Одним из основных видов педагогической деятельности является деятельность по конструированию учебных материалов проверки знаний. Следование индивидуальному подходу в обучении приводит к тому, что количества задач, имеющихся в учебниках, недостаточно, иногда требуются более укрупненные задачи или, наоборот, множество однотипных заданий для проведения рубежного контроля. В этом случае необходима автоматизированная технология, позволяющая генерировать множество варьируемых по уровню сложности и тематике задач.

Цель исследования. Актуальность исследования определяется необходимостью создания и внедрения учебных комплексов, использующих инновационные педагогические и IT-технологии, обеспечивающих условия для включения учителей естественно-научных дисциплин в творческий процесс, результатом которого будет самостоятельное создание новых учебных материалов проверки знаний.

Обзор литературы

Проблема внедрения IT-технологий в педагогическую деятельность широко обсуждается в литературе. Так, исследователи А. И. Архипова, Т. Г. Везиров, Е. А. Пичкуренко, Ю. С. Тюн- ников, Т. Л. Шапошникова [1–7] говорят о необходимости использования в профессиональной деятельности автоматизированных учебных комплексов.

Анализ научной литературы показывает, что повсеместное внедрение IT-технологий в учебный процесс уже не определяется компьютерной поддержкой педагогической деятельности, выражавшейся в виде автоматизации рутинного труда, цифровизации документов и учебных материалов. Сейчас выходит на первый план сформировавшееся направление инновационной компьютерной дидактики, связанное с разработкой новых средств обучения, объединяющих традиционный теоретический материал и практическое изложение с использованием обучающего потенциала компьютерных технологий.

А. И. Архипова [8] формулирует основные принципы компьютерной дидактики, необходимость интеграции инновационных педагогических методик и современных возможностей в области информационно-коммуникационных технологий. Инновационная компьютерная дидактика позволяет не только разрабатывать новые электронно-образовательные ресурсы, цифровые учебники, виртуальные лаборатории (А. И. Архипова, Т. Г. Везиров, Р. И. Золотарев, Т. Л. Шапошникова), но и использовать отдельные ее элементы в системе дистанционного обучения, организации внеурочной и самостоятельной работы. Технологии разработки автоматизированных учебных комплексов являются внепредметными, отвечают принципам системности, дифференциации и индивидуализации обучения.

Исследования Р. И. Золотарева [9; 10] и Д. В. Иуса [11] показывают, что в основном педагогическая деятельность с использованием IT-технологий связана с применением имеющихся электронно-образовательных ресурсов, образовательных web-сайтов, виртуальных лабораторий, цифровых учебников, тестовых систем, презентаций и других интернет-ресурсов. Готовые образовательные ресурсы не могут адаптироваться под индивидуальные особенности как педагога, так и учащегося. Использование подобных продуктов с одной стороны сужает возможности реализации индивидуализированного подхода к обучению, с другой стороны нивелирует творческий потенциал учите- ля. Ознакомление педагогов в рамках системы повышения квалификации с новыми информационно-коммуникационными технологиями должно вестись в разрезе раскрытия их дидактических возможностей и функций.

Исследованию деятельности педагога по конструированию наборов задач, требующей безусловной автоматизации, посвящены работы А.В. Буслаева [12], В. П. Радченко [13], Г. К. Муравина [14] и др. Ими раскрыты принципы конструирования наборов задач: индивидуализация и дифференциация обучения, однотипность и разнообразие, определены цели и критерии отбора задач. Авторы исследований дают различные определения умения конструировать наборы задач, которые можно обобщить, учитывая современные реалии и сформулировать как профессиональную деятельность педагога, преобразующую методические умения в компьютерное педагогическое средство формирования новых задач, отвечающих заданным требованиям.

Методология (материалы и методы). Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учителя естественнонаучных дисциплин должно выполняться на всех этапах, начиная от конструирования и подготовки учебных материалов и заканчивая автоматизированным анализом результатов проверки знаний. Помочь учителю в решении различных педагогических задач могут учеб- ные комплексы. Подобные комплексы позволяют накапливать результаты деятельности, модифицировать и повышать качество существующих учебных материалов. В нашем исследовании предлагается технология конструирования учебно-информационного комплекса, направленного на автоматизированную разработку учебных материалов проверки знаний по ряду естественно-научных дисциплин. Эффективность использования комплекса определяется дидактическими и IT-технологиями, лежащими в его основе.

В настоящее время во многих сферах деятельности получили распространение облачные технологии и сервисы, применение которых не требует дополнительных затрат. Нами выявлены следующие дидактические свойства облачных технологий и сервисов: хранение и передача учебных материалов различных форматов; преобразование информации в облаке; длительное хранение в облачном хранилище; доступ к материалам большого числа пользователей; изменение формата занятия на удаленную форму; построение индивидуальной траектории обучения. Перечисленные свойства могут быть использованы в учебноинформационном комплексе для создания и хранения учебных материалов. Взаимодействие с учебно-информационным комплексом является составляющей конструктивной деятельности педагога.

Учителя СОШ и СПО

Преподаватели вузов

конструирование фасетных формул задач

выявление дидактических свойств облачных сервисов

использование возможностей облачных сервисов

использование возможностей фасетной классификации

генерирование новых задач

автоматизация процесса конструирования задач

Рис. 1. Модель организации обучения применению фасетных учебно-информационных комплексов

Определим место автоматизированных учебных комплексов в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации (рис. 1).

Этапы повышения квалификации учителей СОШ и СПО, преподавателей вузов предполагают конструирование собственных учебных материалов на основе накопленного опыта. Применение технологии разработки учебноинформационных комплексов на этом этапе не только целесообразно, но и востребовано.

Педагоги имеют опыт работы с различными задачниками, ими создаются наборы собственных учебных материалов, поэтому включение в конструктивную деятельность нового средства -автоматизированного учебно-информационного комплекса - позволит раскрыть творческий потенциал педагога, качественно повысить его профессиональный уровень.

Слушатели курсов учатся конструировать собственные учебные материалы, всесторонне используя информационно-коммуникационные, в том числе и облачные, технологии. Педагоги приобретают навыки классификации задач различной тематики, группируют и укрупняют задания, определяют структуру задачи, ее основные элементы, соотносят тип задачи со схемой ее решения.

Предлагаемая в статье модель учебноинформационного комплекса в рамках исследования изучалась учителями информатики, проходящими повышение квалификации в Институте развития образования Краснодарского края, преподавателями вузов, повышающими квалификацию в Институте переподготовки и повышения квалификации специалистов Кубанского государственного университета по программе «Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза».

Результаты и их описание

Специфика задачи естественно-научной дисциплины такова, что в условии задачи можно выделить два типа элементов: базовые, которые не изменяются для данного типа задач, и варьируемые, изменение которых приводит к построению другой задачи. Например, в курсе информатики рассматриваются две задачи: «Дан массив. Найти сумму отрицательных элементов» и «Дан файл. Найти произведение четных элементов». В этих задачах базовыми элементами являются слова: дан, найти, элементов, а варьируемыми элементами - массив, файл; сумму, произведение; отрицательных, четных.

Таким образом, можно говорить о структуре задачи, состоящей из двух типов элементов и отражающих содержание некоторого раздела дисциплины. Применим к структуре задачи фасетную классификацию.

Вообще фасетная классификация, предложенная Ш. Р. Ранганатаном [15; 16], позволяет выделить основу задачи, в нашем случае базовые элементы, и построить наборы значений фасетных признаков, в нашем случае значения варьируемых элементов. Совмещение основы задачи и некоторых значений фасетных признаков позволят сгенерировать конкретное условие задачи.

Например, в вышеприведенных примерах задач варьируемые элементы преобразуются в следующие фасетные признаки: массив, файл (фасетный признак структуры данных), сумму, произведение (фасетный признак результата), отрицательных, четных (фасетный признак характеристики элементов). Основа задачи трансформируется в соответствующую фасетную формулу: Дан <фасетный признак структуры данных>. Найти <фасетный признак результата><фасетный признак характеристики элементов> элементов.

Включение технологии фасетной классификации в систему повышения квалификации педагогических работников позволяет не только предоставить новый дидактический инструмент. Технология способна мотивировать развитие творческих способностей слушателей.

Педагоги - учителя и преподаватели вузов -участники системы повышения квалификации в большинстве своем имеют достаточный сформированный годами методический опыт. Поэтому целесообразно не навязывать им жесткую последовательность действий по формированию новых учебных задач, а предоставить возможность проявить индивидуальные способности, сформированные навыки конструирования авторских заданий. Немаловажным аспектом курсов повышения квалификации является обмен опытом. Для реализации этого направления работы подготовки в группах слушателей проводятся круглые столы. В этом формате каждый участник выполняет роль наставника, с одной стороны демонстрируя полученные новые знания, с другой стороны делясь собственным опытом и имеющимися методическими наработками.

Вообще в системе повышения квалификации, на наш взгляд, необходимо равновесно использовать формы лекционных занятий и круглые столы, слушатели курсов должны не только приобретать новые знания и умения, но и интегрировать их с имеющимся собственным опытом и методическими наработками.

Фасетные формулы и соответствующие им фасетные признаки составляют основу контента, предлагаемого нами фасетного учебноинформационного комплекса. Рассмотрим модель конструирования подобных комплексов (рис. 2).

Целеполагающий компонент модели включает нормативные документы: ФГОСы, рабочие учебные программы, поурочные планы и т. д. Сюда же относятся общедидактические принципы обучения: принцип научности, системности, наглядности, познавательной активности и самостоятельности.

Ядром любого учебно-информационного комплекса является содержательный компо- нент, опирающийся на разделы учебной дисциплины.

Для конструирования учебных заданий в фасетном комплексе необходимо определять базовые конструкции учебных заданий, выявлять структуру заданий по выбранной дисциплине, выделять и классифицировать типовые характеристики элементов учебных заданий, устанавливать взаимосвязи между элементами. Все это составляет контент содержательного компонента.

Составляющей, призванной решить проблему автоматизации генерирования наборов учебных задач, является технологический компонент. Его состав предполагает различный уровень владения IT-технологиями. Создание и эксплуатация фасетного учебного комплекса по программированию может выполняться с помощью возможностей электронных таблиц (Microsoft Excel) или при поддержке облачных сервисов. В любом случае электронные таблицы позволяют легко автоматизировать процесс генерации новых задач по имеющимся фасетным формулам, а размещение формул и готовых задач удобно осуществлять в облачных хранилищах.

Целевой компонент

-

• нормативные документы

-

• общедидактические принципы обучения

Содержательный компонент

-

• определение базовых конструкций учебных заданий

-

■ выделение типовых характеристик элементов задания

-

• нахождение взаимосвязи между элементами учебного

k задания _____________________________________________

Технологический компонент

-

• фасетная классификация

-

• облачные сервисы

-

• облачные хранилища

L • пакеты прикладных программ

Результативный компонент

-

• наборы фасетных формул заданий

-

• сгенерированные учебные задания разной тематики и сложности

-

• шаблоны решений учебных заданий

Рис. 2. Модель конструирования фасетного учебно-информационного комплекса

Кроме того, облачные сервисы предлагают бесплатные версии соответствующего программного обеспечения, например, Яндекс. Таблицы, Яндекс.Диск.

Построение и дальнейшее использование фасетного учебного комплекса позволяет создавать и наращивать базу фасетных формул. Каждая формула позволяет генерировать наборы задач разного уровня сложности. Для автоматизации проверки учебных заданий фасетной формуле ставится в соответствие схема решения. Результаты деятельности комплекса эффективно располагать в облачных хранилищах. Кроме того, учителя и учащиеся могут получать санкционированный доступ к этому хранилищу и либо извлекать необходимые задания для решения, либо пополнять общую методическую копилку новыми формулами и шаблонами.

Автоматизация построения фасетных формул и дальнейшая генерация учебных задач организуется в предлагаемом комплексе за счет использования дидактических свойств облачных технологий и сервисов.

Остановимся подробнее на включении технологии конструирования фасетных учебноинформационных комплексов в систему переподготовки учителей Краснодарского края.

В течение 2018–2020 гг. в Институте развития образования Краснодарского края проводились курсы «Совершенствование педагогического профессионализма учителей информатики и ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС ООО», в рамках которых учителям Краснодарского края предлагалась к изучению модель конструирования фасетных учебных комплексов. На курсах обучалось 102 человека. После лекционных занятий, включающих принципы построения фасетных классификаций, примеры построения фасетных формул, элементы облачных технологий, рекомендуемые для использования в учебных комплексах, возможности электронных таблиц, позволяющие выполнить автоматизацию конструирования формул и задач, слушателям предлагались задания. На первом этапе следовало выбрать дисциплину (математику, физику, информатику) и некоторый ее раздел. Затем отбирался набор типичных задач, определялись значимые элементы учебных заданий, выявлялись взаимосвязи между ними. На основе выполненного анализа строилась фасетная классификация: выделение базовых слов и фасетных признаков, а затем создание фасетных формул заданий и генерирования новых задач.

Каждая группа слушателей в течение обучения разрабатывала несколько фасетных комплексов, используя те или иные технические средства.

Однако контент комплексов составил единую базу данных, которая посредством облачных технологий располагалась в облачном хранилище и имела многопользовательский доступ. В дальнейшем участники курсов смогут расширять и модифицировать сконструированные фасетные формулы, адаптируя их к своим непосредственным задачам.

По итогам обучения с целью выявления необходимости использования в собственной педагогической деятельности фасетных учебных комплексов проводилось анкетирование.

Вопросы анкеты разбиты на три тематических блока: отношение к фасетной классификации и алгоритмам построения фасетных формул, определение эффективности использования облачных сервисов в педагогической практике, отношение к использованию фасетного учебно-информационного комплекса для конструирования новых задач. Приведем основные вопросы анкеты.

-

1. Определите по пятибалльной шкале, был ли понятен Вам алгоритм составления фасетных формул задач? (1 – полностью непонятно, 2 – частично непонятно, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – частично понятно, 5 – полностью понятно)

-

2. Как Вы считаете, отражают ли фасетные формулы структуру задачи? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

3. Помогают ли, по Вашему мнению, фасетные формулы в понимании структуры задач? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

4. Позволяют ли сконструированные фасетные формулы определить схему решения задачи? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

5. На Ваш взгляд, позволит ли фасетная технология сократить затраты на построение новых задач? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

6. Как Вы считаете, позволит ли ознакомление учащихся с технологией построения фасетных формул лучше понять структуру задач? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

7. В ходе обучения на курсах переподготовки получили ли свое развитие приобретенные Вами ранее навыки использования облачных сервисов? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

8. Как Вы считаете, использование облачных сервисов в учебном процессе повышает его эффективность? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

9. Как Вы считаете, повысит ли использование на уроках облачных сервисов мотивацию школьников к изучению нового? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

10. Был ли понятен предложенный на занятиях алгоритм использования облачных сервисов? (1 – полностью непонятно, 2 – частично непонятно, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – частично понятно, 5 – полностью понятно)

-

11. Насколько, по Вашему мнению, необходимо использование облачных сервисов в Вашей педагогической деятельности? (постоянное использование, время от времени, можно не использовать совсем)

-

12. Считаете ли Вы полезным использование в работе контента фасетного учебно-информационного комплекса (фасетных формул и сгенерированных задач)? (да, нет, затрудняюсь ответить)

-

13. Определите по пятибалльной шкале доступность понимания технологии конструирования фасетных учебно-информационных комплексов. (1 – полностью непонятно, 2 – частично непонятно, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – частично понятно, 5 – полностью понятно)

-

14. Будете ли Вы использовать разработанный на занятиях курсов собственный учебный комплекс? (да, нет, затрудняюсь ответить)

Анкета дополнена вопросами общего характера, уточняющими пол, стаж работы, перечень преподаваемых дисциплин, тип учебного заведения.

Результаты анкетирования статистически обработаны по тематическим блокам.

Слушатели курсов проявили достаточный интерес к изучению новой для них технологии конструирования фасетных формул. 52% определили технологию как достаточно понятную и 5% ‒ как частично непонятную (вопрос 1). Более половины слушателей согласились с тем, что фасетные формулы позволяют глубже понять структуру задачи и определить ход будущего решения (вопросы 2, 3 и 4). 85% опрошенных определили фасетную технологию как способ генерирования новых задач (вопрос 5).

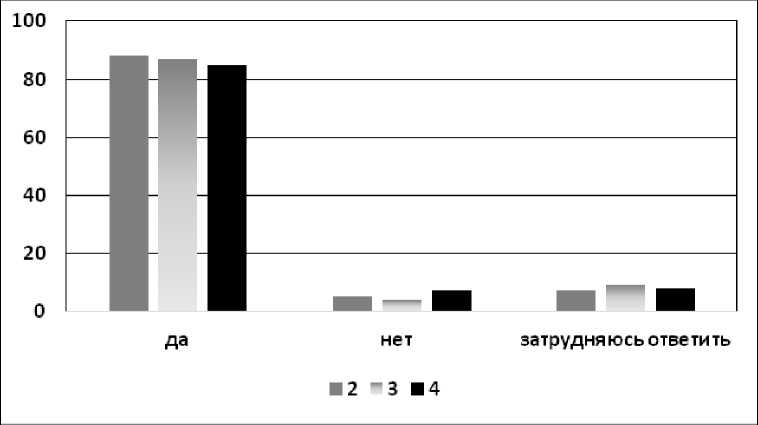

Ответы на вопросы 2, 3, 4 сгруппированы и отражены на рисунке 3. Большинство опрошенных считают полезным использование облачных сервисов и технологий как при организации учебного процесса, так и для повышения заинтересованности школьников (вопросы 8 и 9), 64% и 62% соответственно. 67% слушателей готовы использовать облачные сервисы на занятиях, используя алгоритмы, предложенные на курсах (вопросы 10 и 11), 15% подтвердили, что получили развитие имеющихся навыков работы с облачными сервисами (вопрос 7).

Рис. 3. Распределение отношения к преимуществам использования фасетных формул

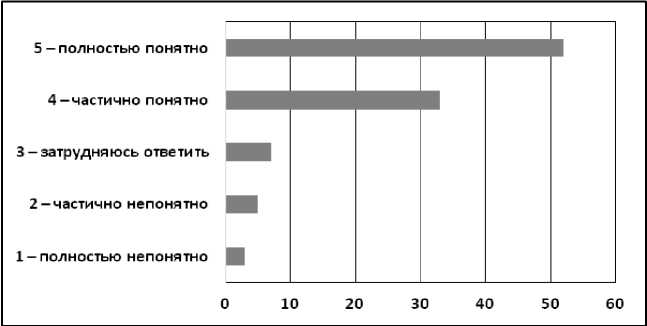

Рис. 4. Распределение отношения к технологии конструирования фасетного учебно-информационного комплекса

Пример построения фасетной классификации

Таблица 1

|

Название учебного курса |

Информатика и ИКТ |

|

Тема и раздел курса |

Единицы измерения количества информации |

|

Набор задач, соответствующих данному разделу |

|

|

Изменяемые элементы задачи (фасетные признаки) в выбранных задачах и их значения |

Фасетный признак количества единиц измерения информации – 1, 2, 10, 20, 100, 200, 10 000, 20 000 Фасетный признак единицы измерения информации – Гбайт, Мбайт, Кбайт, байт, бит, Фасетный признак кодировки ‒ Unicode, ASCII, КОИ-8 Фасетный признак количества строк – 20, 25, 30, 35, 40, 45 Фасетный признак количества символов – 40, 45, 50, 55, 60, 65 |

|

Общие элементы (базовые слова) задач |

|

|

Фасетная структура задачи |

Для хранения текста требуется < фасетный признак количества единицы измерения информации >< фасетный признак единицы измерения информации >. Используется посимвольное кодирование < фасетный признак кодировки > Сколько страниц займет этот текст, если на странице размещается < фасетный признак количества строк > строк по < фасетный признак количества символов > символов в строке? |

Положительное отношение к технологии конструирования фасетных учебно-информационных комплексов выразили 75% опрошенных (вопрос 13), 69% планируют применять комплексы в своей педагогической деятельности (вопрос 14). Распределение отношения к технологии конструирования фасетного учебно-информационного комплекса приведено на рисунке 4.

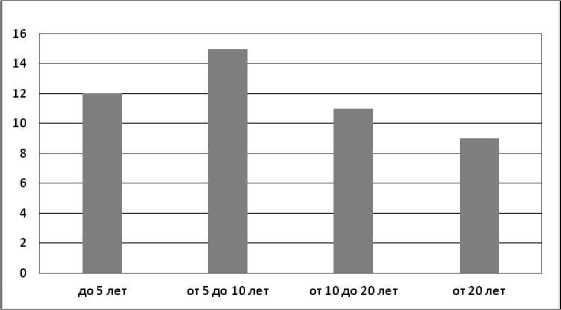

На завершающем этапе исследования слушатели курсов выполняли ряд заданий, строили фасетные формулы, определяли наборы фасетных признаков, конструировали собственные фасетные учебно-информационные комплексы с привлечением облачных сервисов. Приведем пример одной из работ (табл. 1). На рисунке 5 отражено распределение слушателей курсов

Рис. 5. Диаграмма распределения по педагогическому стажу и числу формул

по величине педагогического стажа и проценту разработанных фасетных формул.

Обсуждение. Результаты теоретической работы и анализ данных констатирующего эксперимента показали, что включение фасетных учебно-информационных комплекса в профессиональную педагогическую практику целесообразно и эффективно, так как позволяет создать условия реализации творческого потенциала педагогов по конструированию собственных учебных материалов контроля знаний. Ознакомление с описанной моделью конструирования учебно-информационных комплексов, базирующейся на фасетной классификации и дидактических свойствах облачных сервисов, делает возможным повысить качество квалификации слушателей из числа работников общеобразовательных организаций. Изучение построения фасетных классификаций, технологии конструирования фасетных комплексов допустимо на всех этапах профессиональной подготовки педагогов, в том числе в системе повышения квалификации.

Практическая значимость исследования заключается в использовании готовых фасетных учебно-информационных комплексов в педагогической практике. Фасетные формулы задач имеют открытую структуру, а следовательно, легко адаптируемы под конкретные учебные условия. Комплексы, разрабатываемые на курсах повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений, размещаются в облачных хранилищах и имеют доступ к контенту на любой платформе.

Проведенное исследование позволяет на качественно новом уровне решить вопрос контроля знаний с учетом принципов диффе- ренциации и индивидуализации обучения, автоматически генерируя большие наборы разноуровневых задач. Однако дидактические функции фасетной классификации можно применить и за пределами освещаемой проблемы. Перспективы дальнейшего развития исследования связаны с использованием фасетных формул задач при обучении естественно-научным дисциплинам.

Заключение

Таким образом, применение фасетных учебноинформационных комплексов в системе повышения квалификации учителей естественнонаучных дисциплин мы рассматриваем как составляющую процесса переподготовки, позволяющую совместить реализацию творческого потенциала педагогов и конструктивную функцию учителя по разработке новых учебных задач. Кроме того, использование комплексов предполагает привлечение возможностей IT-технологий, что в свою очередь развивает информационно-коммуникационные навыки учителя, позволяет автоматизировать некоторые виды его деятельности. Как показало анкетирование, слушатели курсов переподготовки положительно отнеслись к новой для них технологии конструирования задач на основе фасетной классификации и планируют использовать фасетные комплексы в своей педагогической практике.

Изучение слушателями новых дидактических технологий, ознакомление с образовательными возможностями компьютерных технологий способствует формированию положительной мотивации к дальнейшему профессиональному росту. На основании сказанного можно сделать вывод о том, что применение фасетных учебно-информационных комплексов обладает потенциалом повышения качества педагогической деятельности.

Список литературы Фасетные учебно-информационные комплексы в системе повышения квалификации учителей естественно-научных дисциплин

- Архипова, А. И. Технологический учебник с интернет-поддержкой как инструмент подготовки к работе в среде инновационной компьютерной дидактики / А. И. Архипова, Р. И. Золотарев, Е. А. Пичкуренко. - Текст : непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. - 2017. - № 56-2. -С. 7-16.

- Архипова, А. И. Технологический учебник как главный инновационный продукт виртуального образовательного кластера / А. И. Архипова, А. В. Аракелов. - Текст : непосредственный // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. - 2016. -№ 4 (191). - С. 196-202.

- Везиров, Т. Г. Подготовка магистров педагогического образования с использованием интернета и сервисов Web 2.0 в обучении иностранным языкам / Т. Г. Везиров. - Текст : непосредственный // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. - 2020. - Т. 14. - С. 134-137.

- Везиров, Т. Г. Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий в подготовке бакалавров / Т. Г. Везиров, М. Э. Эльмурзаева. - Текст : непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. - 2019. - № 63-1. -С.55-58.

- Пичкуренко, Е. А. Герменевтический подход к созданию учебных материалов на основе моделей и технологий инновационной компьютерной дидактики / Е. А. Пичкуренко, А. И. Архипова. - Краснодар : НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт», 2016. - 129 с. - Текст : непосредственный.

- Тюнников, Ю. С. Проблемы построения эффективной системы подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности / Ю. С. Тюнников. - Текст : непосредственный // Инновационная деятельность в образовании : сборник научных статей IX Международной научно-практической конференции, Москва-Пушкино, 14 апреля 2015 года / под общ. ред. Г. П. Новиковой. - Москва ; Пушкино : ООО «СОЮЗ-ПРЕСС», 2015. - С. 643-648.

- Шапошникова, Т. Л. Виртуальный лабораторный практикум в структуре информационных образовательных технологий / Т. Л. Шапошникова, Е. В. Рыкова. - Текст : непосредственный // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2014. - № 12 (118). -С.218-222.

- Архипова, А. И. Электронные образовательные ресурсы инновационной компьютерной дидактики/ А. И. Архипова, Р. И. Золотарев. - Текст : непосредственный // Сфера услуг: инновации и качество. - 2013. - № 11. -С. 9.

- Золотарёв, Р. И. Матрица знаний - учебная интернет-технология систематизации и обобщения изученного материала / Р. И. Золотарёв, А. И. Архипова. - Текст : непосредственный // Школьные годы : научно-методический журнал с электронным приложением. - Краснодар. - 2012. - № 36.

- Золотарёв, Р. И. Использование алгоритмических приемов в процессе экспресс обучения созданию компьютерных технологий самоподготовки / Р. И. Золотарёв, С. Г. Мартынович. - Текст : непосредственный // Школьные годы. - 2014. - № 53. - С. 16-23.

- Иус, Д. В. Применение технологий дистанционного обучения в довузовской подготовке абитуриентов / Д. В. Иус, Б. Е. Левицкий. - Текст : непосредственный // Новые образовательные технологии в вузе : сборник тезисов докладов участников конференции, Екатеринбург, 18-20 февраля 2014 года / редактор А. В. Поротникова. - Екатеринбург : ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», 2014.- С. 631-637.

- Буслаев, А. В. О понятии математической задачи / А. В. Буслаев. - Текст : непосредственный // Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и вузе : сборник материалов по методике преподавания математики. - Москва : МПГУ, 2000. - С. 34-36.

- Радченко, В. П. Понимание текста задачи и развитие учащихся / В. П. Радченко. - Текст : непосредственный // Формирование духовной культуры личности в процессе обучения математике в школе и вузе : тезисы докладов XX Всероссийского семинара преподавателей математики университетов и педагогических вузов, Вологда, 02-04 октября 2001 года. - Вологда : Легия, 2001.- С. 81-82.

- Муравин, Г. К. Финансовые задачи как средство повышения мотивации изучения математики в школе / Г. К. Муравин, О. В. Мура-вина. - Текст : непосредственный // Математика и математическое образование : сборник трудов IX Международной научной конференции «Математика. Образование. Культура», Тольятти, 24-26 апреля 2019 года. - Тольятти : Тольяттинский государственный университет, 2019. - С. 34-40.

- Ранганатан, Ш. Р. Классификация двоеточием. Основная классификация / Ш. Р. Ранганатан. - Москва : ГПНТБ СССР, 1970. -422 с. - Текст : непосредственный.

- Сукиасян, Э. Р. Человек, опередивший компьютерную эпоху: к 120-летию со дня рождения Ш. Р. Ранганатана / Э. Р. Сукиасян. -Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 7. - С. 74-82.