Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок 2007-2011 годов

Автор: Васильев С.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Сибирячихинский вариант среднего палеолита Атая

Статья в выпуске: 1 (53), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы результаты исследования более 100 тыс. костных остатков из Чагырской пещеры (раскопки 2007-2011 гг.). Установлено, что тафоценоз слоев 5 и 6а сформировался преимущественно за счет пищевой активности волков и пещерных гиен, использовавших пещеру как убежище или логово для выведения потомства. Напротив, костные остатки из слоев 6б и 6в в приустьевой части пещеры накапливались в основном в результате охотничьей деятельности палеолитического человека, который специализировался в охоте на бизонов (Bison priscus). В меньшей степени его добычей становились лошадь Оводова (Equus (Sussemionus) ovodovi), северный олень (Rangifer tarandus), сибирский горный козел (Capra sibirica) и архар (Ovis ammon). Остатки фоновых видов мегафауны позволяют реконструировать существование степных ландшафтов в период формирования слоя 6. Накопление отложений слоя 5 происходило, по-видимому, на фоне значительной аридизации климата. По долинам рек и в горных ущельях на протяжении всего периода осадконакопления сохранялись небольшие участки лесных массивов.

Чагырская пещера, костные остатки, тафоценоз, хищники, палеолитический человек

Короткий адрес: https://sciup.org/14522965

IDR: 14522965 | УДК: 569

Текст научной статьи Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок 2007-2011 годов

Чагырская пещера расположена в среднегорном районе Северо-Западного Алтая, на участке долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигирекского хребта [Деревянко, Маркин, Зыкин, 2008; Деревянко и др., 2009; Маркин, Зыкин, Зыкина, 2011]. В разрезе пещеры представлены голоценовые (слои 1–4) и плейстоценовые образования, верхняя часть которых сложена субаэральными осадками двух горизонтов (слой 5 и слои 6а, 6б, 6в/1, 2) лессовидных отложений. Нижний интервал последних содержит богатейшие археологические, палеонтологические и антропологические остатки. Анализ археологического материала позволил определить единственный его аналог на Алтае – технокомплексы пещеры Окладникова [Деревянко, Маркин, 1992]. Изучение индустрий этих двух пещер дало основания для выделения нового варианта среднего палеолита региона – сиби-рячихинского (или сибирячихинской линии развития), сопоставимого с мустье Закавказья, Юго-Западной Европы и Передней Азии [Деревянко, Маркин, 2012; Derevianko, Markin, 2011]. Судя по обнаруженным в пещерах антропологическим материалам, носителями данных традиций являлись представители неандертальского антропологического типа [Viola, Markin, Zenin et al., 2011; Viola, Markin, Buzhilova et al., 2012].

Изучение костных остатков крупных млекопитающих из Чагырской пещеры началось с первого года раскопочных работ [Васильев, 2009]. За пять сезонов раскопок (2007–2011 гг.) получено немногим более 100 тыс. остатков. Из них определимые до вида, рода или же класса составляют лишь 3,4 %. Весь имеющийся костный материал чрезвычайно фрагментарен. Обломков костей крупнее 5 см всего 5,5 %. Кроме того,

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (53) 2013

обломки диафизов трубчатых костей из плейстоценовых слоев при высыхании расслаиваются и распадаются на отдельные части, в связи с чем число фрагментов костей в исследованной коллекции несколько превышает их изначальное количество. В голоценовых слоях 1–4 зафиксировано как минимум 20 таксонов, из крупных млекопитающих – бобр, волк, бурый медведь, косуля, марал, домашняя овца, лошадь и корова. В плейстоценовых отложениях (слои 5–7) найдены остатки млекопитающих 35 видов, а также кости рыб, птиц и человека (табл. 1). Среди определимых остатков крупных млекопитающих из слоев 5 и 6 абсолютно преобладают изолированные зубы и мелкие кости дистальных отделов конечностей (табл. 2).

Тафономические особенности

Ко стный материал в слоях частично переотложен в результате норной деятельности грызунов. Четко установить границы поноров в большинстве случаев не представляется возможным. При заполнении поно-ров грунтом единичные фрагменты костей голоценовой сохранности проникали до уровня слоя 7. В свою очередь, плейстоценовые костные остатки с норными выбросами попадали в голоценовые слои. Так, если в 4-м слое почти все фрагменты костей имеют типично голоценовую сохранность, то в 3-м ок. 1/4 костного материала явно происходит из плейстоценовых горизонтов. В слое 5 преобладают обломки костей плейстоценовой сохранности, но встречаются и типично голоценовые.

По отдельным слоям степень фрагментарности костных остатков изменяется незначительно (табл. 3). Наиболее мелкофрагментированный материал содержится в слое 5. Вниз по разрезу степень его фрагментарности последовательно снижается. В слоях 6а и 6б увеличивается доля более крупных обломков, в слое 6в в 2 раза возрастает количество фрагментов больше 5 см, что может свидетельствовать об общем увеличении скорости седиментации. В свою очередь, это является косвенным подтверждением более интенсивного использования пещеры человеком и крупными хищниками в данный период. В результате их активной жизнедеятельности в пещерные отложения в большом количестве могли попадать не только органические остатки, но и грязь, наносимая извне на подошвах лап и ног.

В слое 5 (горизонты 1–6) преобладают кости со следами кислотной коррозии. Они сильно истончены, ажурны, в ряде случаев со множеством мелких сквозных отверстий. Поверхность обломков костей заполирована и мелковолниста. Эмаль зубов копытных и хищников из отрыжек гиен заметно истончена либо полностью отсутствует. Их блестящая поверх- ность производит впечатление сильной окатаннос-ти. В слое 6а (горизонты 1–3) большая часть костей также разъедена кислотной коррозией. Наиболее крупный фрагмент трубчатой ко сти подобной сохранности (слой 6в/1, горизонт 1) достигает в длину 123 мм и имеет при этом сквозное отверстие диаметром 21–28 мм. В слое 6б/3 костных остатков, разъеденных кислотной коррозией, становится меньше, чем в слое 6а, но появляются кости с признаками искусственного раскола и следами порезов. В приустьевой части пещеры (раскопки 2008 г.) в слоях 6а (горизонты 1, 2) и 6б/1 на отдельных костях отмечены слабо выраженные извилистые линии, оставленные корневой системой растений.

Всего несколько мелких (1–2 см) фрагментов костей со следами воздействия огня зафиксировано в слоях 6а, 6б/4, и четыре происходят из материалов промывки осыпи.

Следы порезов каменными орудиями отмечены главным образом на костях из слоя 6в/1 (горизонты 1–5). При разборе коллекции они обнаружены на 13 обломках в основном размером 5–10 см, в т.ч. идентифицированных: диафиза берцовой кости и тонкой части лопатки, ребер и крупных трубчатых костей бизона. В ряде случаев наблюдаются множественные порезы, параллельные и V-образные. На небольшом фрагменте дистального отдела ребра бизона зафиксировано 9 параллельных и пересекающихся неглубоких нарезок, на другом обломке ребра – 14, на фрагменте трубчатой кости – 7.

Анализ остеологического материала показал, что раскопки трех последних сезонов (2009–2011 гг.) проводились в основном за пределами крупного скопления костных остатков в приустьевой части пещеры, оставленного палеолитическим человеком. Характерные осколки трубчатых костей, расколотых в свежем состоянии рукой человека, попадаются и в глубине пещеры, но уже в значительно меньшем количестве. С места разделки и поедания частей туш бизонов в приустьевой части обломки костей рассеивались во все стороны в виде сходящего на нет шлейфа. В глубине пещеры основную часть костных остатков составляют фрагменты костей и зубов, не имеющие отношения к человеческой деятельности, прошедшие через пищеварительный тракт пещерных гиен и волков, с ясно выраженными следами воздействия кислотной коррозии. Преимущественно это истонченные, корродированные и заполированные пластинки от трубчатых и плоских костей, с неровной волнистой поверхностью, часто со множеством мелких сквозных отверстий. Отчетливые следы пищеварительной ферментации здесь имеет и большинство изолированных зубов, например, свыше 97 % всех зубов Capra/Ovis .

Удельный вес о статков хищников в Чагырской пещере составляет 23,9 % в слое 5 и 18,5 % в слое 6, что

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков

|

Таксон |

Слой |

||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6а |

6б |

6в |

7 |

Отвал |

Всего |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Canis familiaris |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 * |

– |

– |

– |

1 |

|

Equus caballus |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Bos taurus |

– |

– |

2 |

– |

2 * |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

|

Capra/Ovis (дом.) |

4 |

– |

9 |

5 |

8 * |

3 * |

5 * |

– |

– |

4 |

38 |

|

Asioscalops altaica |

– |

– |

1 |

– |

15 |

20 |

7 |

4 |

– |

3 |

50 |

|

Chiropthera gen. indet. |

– |

– |

4 |

– |

– |

4 |

1 |

– |

– |

1 |

11 |

|

Ochotona sp . |

– |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Lepus timidus |

– |

3 |

2 |

6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

11 |

|

L. tanaiticus |

– |

– |

1 ** |

– |

8 |

6 |

6 |

– |

– |

3 |

24 |

|

L. tolai |

– |

– |

3 |

1 |

11 |

5 |

6 |

6 |

– |

2 |

34 |

|

Tamias sibiricus |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

|

Citellus sp. |

– |

5 |

13 |

7 |

93 |

50 |

32 |

12 |

– |

8 |

220 |

|

Marmota baibacina |

1 |

– |

3 |

– |

11 |

6 |

2 |

2 |

– |

– |

25 |

|

Castor fiber |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

3 |

|

Allactaga sp. |

– |

– |

1 ** |

– |

6 |

2 |

– |

– |

– |

– |

9 |

|

Cricetus sp. |

– |

12 |

11 |

9 |

5 |

7 |

– |

– |

– |

1 |

45 |

|

M. myospalax |

– |

7 |

9 |

1 |

101 |

63 |

32 |

16 |

– |

12 |

241 |

|

Arvicola terrestris |

– |

2 |

4 |

5 |

2 |

2 |

4 |

– |

– |

2 |

21 |

|

Rodentia gen. indet. |

– |

7 |

10 |

16 |

123 |

65 |

28 |

14 |

– |

11 |

274 |

|

Canis lupus |

– |

1 ** |

2 |

– |

22 |

19 |

31 |

28 |

2 |

4 |

109 |

|

Vulpes vulpes |

1 |

1 |

2 (1 ** ) |

2 |

26 |

21 |

34 |

33 |

1 |

9 |

130 |

|

V. corsak |

– |

– |

– |

3 |

12 |

15 |

21 |

26 |

1 |

3 |

68 |

|

Cuon alpinus |

– |

– |

– |

– |

11 |

6 |

2 |

6 |

– |

2 |

27 |

|

Ursus arctos |

– |

– |

2 |

– |

5 (1 ** ) |

1 |

– |

2 |

– |

– |

10 |

|

Martes zibellina |

– |

– |

– |

1 |

3 |

– |

1 |

– |

– |

– |

5 |

|

M. nivalis |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

M. erminea |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 * |

– |

– |

1 |

|

M. altaica |

– |

1 |

– |

– |

3 (1 ** ) |

– |

– |

2 |

– |

– |

6 |

|

M. eversmanni |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

1 |

3 |

|

|

C. crocuta spelaea |

– |

– |

2 ** |

– |

19 |

14 |

12 |

8 |

– |

5 |

60 |

|

Panthera spelaea |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

2 |

– |

– |

4 |

|

Mammuthus primigenius |

– |

– |

– |

– |

25 |

4 |

16 |

9 |

– |

4 |

58 |

|

Equus (E.) ferus |

– |

– |

– |

– |

5 |

4 |

4 (1 * ) |

2 |

– |

1 |

16 |

|

E. (Sussemionus) ovodovi |

– |

– |

– |

– |

6 |

23 |

30 |

26 |

– |

4 |

91 |

|

E. ovodovi/ferus |

– |

– |

– |

1 ** |

32 |

49 |

19 |

15 |

– |

3 |

119 |

|

Coelodonta antiquitatis |

– |

– |

– |

– |

7 |

5 |

5 |

1 |

– |

– |

18 |

|

Cervus elaphus |

– |

4 |

15 |

9 |

11 (5 * ) |

13 (3 * ) |

12 (1 * ) |

10 |

– |

7 (6 * ) |

82 |

|

Alces alces |

– |

– |

– |

– |

1 * |

2 * |

– |

– |

– |

1 * |

4 |

|

Caprolus pygargus |

1 |

– |

13 |

2 |

21 * |

3 * |

– |

1 * |

1 * |

1 * |

43 |

|

Rangifer tarandus |

– |

– |

– |

2 |

2 |

4 |

5 |

– |

1 |

14 |

|

|

Bison priscus |

– |

– |

3 ** |

1 ** |

29 |

117 |

158 |

313 |

12 |

37 |

669 |

|

Saiga tatarica borealis |

– |

– |

– |

– |

4 |

4 |

– |

2 |

– |

– |

10 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Saiga/Procapra |

– |

– |

– |

– |

20 |

13 |

9 |

– |

– |

1 |

43 |

|

Capra sibirica |

– |

– |

5 ** |

– |

94 |

68 |

57 |

64 |

– |

10 |

298 |

|

Ovis ammon |

– |

– |

4 ** |

– |

38 |

31 |

24 |

24 |

1 |

8 |

131 |

|

Capra/Ovis |

– |

5 ** |

– |

– |

60 |

57 |

40 |

27 |

– |

9 |

81 |

|

Pisces |

– |

– |

16 |

– |

4 |

1 |

1 |

– |

– |

2 |

24 |

|

Aves |

2 |

19 |

17 |

12 |

51 |

27 |

18 |

13 |

– |

11 |

170 |

|

Неопределимые обломки |

31 |

64 |

1 645 |

434 |

22 946 |

18 729 |

25 993 |

21 564 |

759 |

4 460 |

96 634 |

|

Всего |

40 |

131 |

1 805 |

517 |

22 839 |

19 467 |

26 629 |

22 236 |

777 |

4 632 |

100 072 |

-

*Кости голоценовой сохранности в плейстоценовых слоях 5–7.

-

**Кости плейстоценовой сохранности в голоценовых слоях 1–4.

Таблица 2. Соотношение остатков видов крупных млекопитающих в плейстоценовых отложениях, %

|

Элементы скелета |

Лисицы |

Волки |

Гиена |

Мамонт |

Носорог |

Лошади |

Бизон |

Сайгак/ дзерен |

Козлы/ бараны |

|

Изолированные зубы |

61,2 |

52,7 |

71,2 |

100 |

100 |

90,8 |

76,3 |

67,9 |

64,5 |

|

Обломки черепа, верхней и нижней челюстей |

9,5 |

6,9 |

3,5 |

– |

– |

0,4 |

3,3 |

– |

1,4 |

|

Кости дистальных отделов конечностей |

19,9 |

33,6 |

20,3 |

– |

– |

8,4 |

13,6 |

32,1 |

29,7 |

|

Обломки крупных трубчатых костей, лопатки, таза |

5,0 |

3,8 |

5,1 |

– |

– |

0,4 |

1,6 |

– |

4,2 |

|

Позвонки, ребра |

4,5 |

3,1 |

– |

– |

- |

– |

5,1 |

– |

0,2 |

|

Всего остатков, ед. |

201 |

131 |

59 |

57 |

19 |

238 |

668 |

53 |

589 |

Таблица 3. Распределение фрагментов костей крупных млекопитающих по размерным классам

(12,7 %), чем на большинстве «археологических» пещерных местонахождений [Природная среда…, 2003; Васильев, Оводов, 2013]. Такой непропорционально большой удельный вес остатков Carnivora никогда не наблюдается не только в естественных биоценозах, но и в довольно точно отображающих их аллювиальных тафоценозах, где доля костей хищников, как правило, не поднимается выше 1–2 %.

Гиены и волки известны не только как сборщики падали, но и как весьма успешные коллективные охотники. Их добычей становились копытные среднего размерного класса – лошади, олени, сайгаки, горные козлы и бараны. Крупные хищники являются гораздо более универсальными коллекторами костных остатков, чем человек, охотничья деятельность которого часто носила черты специализации. Пещерные гиены собирали со всех ближайших окрестностей пещеры любые доступные им останки – от бобра до мамонта. В итоге подобное собрание костей, занесенных крупными хищниками в пещеру, наиболее полно и точно отражает особенности существовавшего некогда биоценоза.

По мнению Г.Ф. Барышникова [Природная среда…, 2003], большинство мелких фрагментов костей со следами пищеварительной ферментации попадало в пещерные отложения из распавшихся копролитов гиен. Часть более крупных остатков, включая изолированные зубы, происходит, несомненно, из отрыжек этих животных. Наблюдения за поведением современных пятнистых гиен ( C. crocuta ) показали, что они регулярно освобождают желудок, отрыгивая непереваренные остатки пищи, состоящие в основном из шерсти и по-лурастворившихся фрагментов костей. Обычно гиены, предварительно выкатавшись как следует на этом волосяном комке, вновь старательно выискивают в нем кусочки костей, разгрызая и заглатывая их [Лавик-Гу-долл, 1977]. С учетом всего вышесказанного, а также принимая во внимание очень медленный процесс осадконакопления в пещере (вероятно, не более 5–10 см за 1 тыс. лет), не приходится удивляться крайней скудости и фрагментарности сохранившихся в пещерных слоях остатков крупных млекопитающих.

Изучение остеологических материалов показало, что на определенном этапе (слои 6б, 6в/1) аккумуляция костных остатков в Чагырской пещере происходила в том числе и в результате более или менее продолжительного обитания здесь палеолитического человека, который специализировался в охоте на крупных стадных копытных, в первую очередь бизона. Однако большую часть времени эта пещера, как и другие пещерные местонахождения Алтая, служила убежищем или логовом для выведения потомства пещерным гиенам, волкам и лисицам. Материалы 2009–2011 гг. указывают на постепенное выклинивание по направлению в глубину пещеры основного тела костеносной линзы, накопившейся в результате охотничьей деятельности человека. На других участках, за пределами этого антропогенного скопления, аккумуляция остатков мегафауны в пещерных отложениях происходила главным образом за счет пищевой активности крупных хищников. Можно предположить, что в периоды отсутствия человека волки и гиены проводили в пещере тщательную ревизию оставленных отбросов, поедая или растаскивая все сколько-нибудь ценное в пищевом отношении. Так, остатки бизона представлены почти исключительно изолированными зубами, гораздо реже – короткими костями дистальных отделов конечностей и их фрагментами. Крупные обломки эпифизов трубчатых костей бизона или лошадей полностью отсутствуют. Обильно представлены лишь уплощенные и небольшие (до 5–10 см) толстостенные фрагменты диафизов, которые, в отличие от более мягких, насыщенных костным мозгом тканей эпифизов, почти не привлекали хищников. Кроме того, они легче попадали в захоронение благодаря своим размерам и конфигурации.

По костным остаткам следы присутствия человека уверенно прослеживаются в слое 6в, несколько слабее они выражены в слое 6б, а в слоях 6а и 5 пока не зафиксированы, хотя в слое 6а/3 найдены единичные ко сти человека. К слоям 6б и 6в приурочены также практически все палеоантропологические находки. Выпавший резец ребенка (слой 6б) свидетельствует о достаточно продолжительном периоде обитания в пещере людей, включая женщин и детей.

Палеоэкологические реконструкции

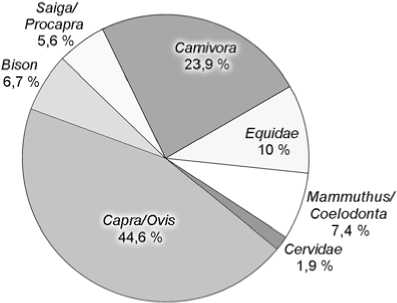

В материалах слоя 5 определимых ко стей крупных млекопитающих значительно (в 3,6 раза) меньше, чем в коллекции из слоя 6. По сравнению с 6-м слоем в 5-м относительное количество остатков бизона резко (в 5,7 раза) сокращается, а сибирского горного козла и архара, напротив, существенно (в 1,8 раза) увеличивается. В 1,4 раза уменьшается число костей благородного оленя. Удельный вес остатков лошади в слоях 5 и 6 приблизительно одинаков (10,0 и 11,1 % соответственно). Кости сайгака/дзерена встречаются в 5-м слое более чем в 3 раза чаще, чем в 6-м (рис. 1). Чем же вызваны столь контрастные изменения в относительном обилии фоновых видов мегафауны? Наиболее вероятны два объяснения. Первое – ариди-зация и похолодание климата в период накопления слоя 5, что обусловило существенную перестройку биоты. Второе объяснение предполагает отсутствие крупных изменений в структуре данных биоценозов. В этом случае накопление костных остатков в период формирования слоя 5 происходило в основном за счет пищевой активности пещерных гиен и волков, акку- муляция которыми костных остатков носила универсальный характер. Их добычей становились копытные среднего размерного класса – лошади, олени, горные козлы, бараны, а по случаю и молодняк крупных копытных и толстокожих, таких как бизон, мамонт и шерстистый носорог. Значительную роль в формировании тафоценоза слоя 5 играл также сбор этими хищниками любой доступной падали в окрестностях пещеры.

В период накопления слоя 6 процесс «естественного» формирования тафоценоза был нарушен наложением антропогенного фактора, в результате чего заметно исказилось соотношение фоновых видов мегафауны. Палеолитический человек, посещавший пещеру, специализировался в охоте на крупных стадных копытных, прежде всего бизона, обломки костей которого с этого момента в больших количествах начали захоронять-ся в пещерных отложениях, преимущественно в приустьевой части. Примечательно, что по мере продвижения в глубь пещеры (раскопки 2009–2011 гг.) их чис- ло в слое 6 заметно сокращается – с 52 (2007–2008 гг.) до 32 % (2009–2011 гг.). Одновременно с этим увеличивается количество остатков Capra/Ovis и лошадей – соответственно в 2,2 и 1,7 раза. Значительная часть костей из раскопок 2009–2011 гг. отмечена признаками деструкции от кислотной коррозии. Скорее всего, это связано с постепенным выклиниванием в глубь пещеры основного тела костеносной линзы, накопившейся по преимуществу в результате охотничьей деятельности человека. Таким образом, в составе тафоценоза слоя 6 в глубине пещеры просматриваются черты, общие с тафоценозом слоя 5, формировавшимся, по-видимому, без сколько-нибудь заметного участия человека.

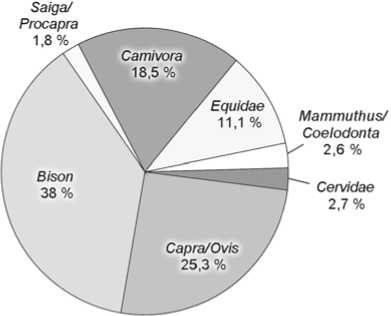

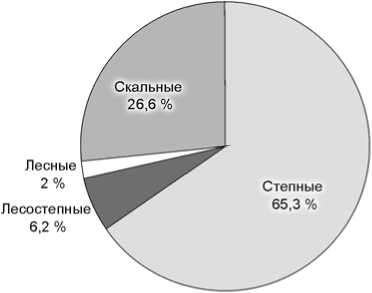

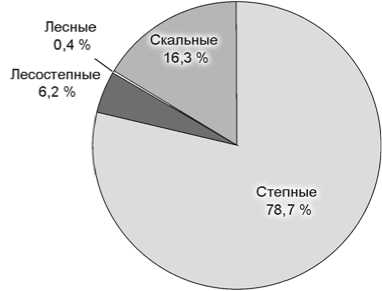

Не считая костей представителей интразональных видов-убиквистов (таких как волк, лисица, мамонт), остатки мегафауны из слоев 5 и 6 Чагырской пещеры в основном принадлежат обитателям открытых, степных пространств (рис. 2). Доля костей млекопитающих степных биотопов составляет для 5-го слоя 65,3 %,

Слой 5 (431 кость)

Слой 6 (1 547 костей)

Слой 5 (357 костей)

Рис. 2. Соотношение костных остатков крупных млекопитающих различных биотопических групп в плейстоценовых слоях.

Рис. 1. Соотношение костных остатков крупных млекопитающих различных видов в плейстоценовых слоях.

Слой 6 (1 157 костей)

6-го – 78,7 %, лесостепных – соответственно 6,2 и 4,7 %, лесных – 1,2 и 0,4, скальных – 26,6 и 16,3 %. Более чем трехкратное увеличение остатков сайгака/дзе-рена и почти двухкратное – сибирского горного козла в слое 5 объясняется, возможно, аридизацией климата, нарастанием остепнения и расширением площадей слабозадернованных скальных выходов – основных биотопов Capra sibirica . Почти в 3 раза возрастает в слое 5 число остатков таких представителей относительно холодолюбивых видов, как мамонт и шерстистый носорог (рис. 2).

Первобытный бизон был обитателем открытых ландшафтов. Его пространственно-временные формы отличались значительной экологической пластичностью. Бизоны населяли лесостепные, степные, тундростепные ландшафты. На Алтае в позднем плейстоцене обитал Bison priscus – очень крупная горностепная форма [Васильев, Оводов, 2009]. В слое 5 Ча-гырской пещеры доля костей бизона (6,7 %) близка к аналогичным показателям других пещерных местонахождений Алтая, а в слое 6 – резко увеличена (38 %), вероятно, благодаря специализации палеолитических охотников на добыче этого зверя.

Относительно длинные метаподии, узкие и высокие копытные фаланги указывают на связь лошади Оводова ( Equus ovodovi ) с умеренно-аридными ландшафтами и твердыми грунтами. По этим признакам она уступает только плейстоценовым ослу и кулану – обитателям аридных степей и полупустынь. Второй вид лошади, чьи остатки были обнаружены в пещере, – E. ferus . Она обладала массивными метаподиями и широкими копытными фалангами. Эта крупная тяжелая лошадь или ее близкородственные формы ( E . ex. gr. gallicus ) находили свой экологический оптимум и были наиболее многочисленны в лесостепной зоне либо на севере степной, где преобладали относительно мягкие (зачастую увлажненные, как в современной Барабе) грунты. Тот факт, что по количеству остатков E. ovodovi почти в 9 раз превосходит E. ferus, является прямым указанием на господство умеренно-аридных степных ландшафтов в момент формирования слоя 6.

К остаткам типично лесных видов относятся лишь четыре находки из слоев 5 и 6 – кости и зубы соболя. Небольшие лесные участки, по-видимому, были приурочены к долинам рек и горным ущельям. На существование приречных лесов указывает также найденный в слое 6б изолированный зуб бобра. Присутствие единичных остатков бурого медведя едва ли можно использовать в качестве индикатора лесных ландшафтов. Плейстоценовый Ursus arctos Южной Сибири по своей экологии, вероятнее всего, был сходен с современным медведем-пищухоедом (Ursus arctos pruinosus), населяющим ныне нагорные степи Северного Тибета. Входившие в состав мамонтовой фауны благородный олень и лось, в отличие от современных, также не имели облигатной связи с лесными местообитаниями и находили вполне приемлемые условия для своего существования в степных и лесостепных ландшафтах. Наглядным свидетельством этого служат морфофункциональные особенности строения их нижней челюсти [Васильев, 2005б, 2011]. Глубина снежного покрова, судя по наличию остатков сайгака, скорее всего, не превышала 15–20 см. Присутствие костей северного оленя позволяет предположить формирование слоев 5 и 6 в холодные интервалы позднего плейстоцена.

По палинологическим данным лесостепь реконструируется для времени накопления слоя 5 и верхней половины слоя 6а. Нижняя его толща, слои 6б и 6в/1 формировались в условиях господства степных ландшафтов. Для слоев 6в/2 и 7 отмечено наличие лесной растительности с участием холодных листопадных лесов [Рудая, 2011]. Однако почти все определимые костные остатки крупных млекопитающих из этих слоев (не считая пяти костей волка и лисицы – видов-убиквистов) принадлежат обитателям степных (66 %) и скальных (29,8 %) биотопов, лишь две кости – северному оленю, который условно может быть отнесен к тундровому (4,2 %).

Таким образом, остатки крупных млекопитающих позволяют реконструировать для периода накопления слоя 6 (в т.ч. 6в/2, а также слоя 7) господство открытых степных ландшафтов. Время формирования слоя 5 было отмечено, по-видимому, существенной аридиза-цией климата. Наряду с этим на протяжении всего периода осадконакопления в позднем плейстоцене по долинам рек, в горных ущельях, а возможно, местами и на склонах гор северной экспозиции могли сохраняться относительно небольшие участки лесных массивов.

Систематический обзор

Бобр ( Castorfiber ). Изолированный правый М1 найден в слое 6б/1. Длина коронки 6,2 мм, ее ширина 7,2, высота зуба 24,5 мм. В голоценовом слое 3 найдена целая плюсневая кость крупной особи, в слое 4 – венечный отросток нижней челюсти. Единичные остатки бобра (преимущественно зубы) отмечены на большинстве плейстоценовых пещерных местонахождений Алтая.

Волк ( Canis lupus ). Его остатки встречаются во всех плейстоценовых слоях. В количественном отношении волк лишь незначительно уступает лисице и почти вдвое превосходит пещерную гиену. Для промеров и сравнения подходит лишь небольшое число изолированных зубов и два фрагмента нижней челюсти. Несмотря на незначительную величину выборки, можно констатировать большое сходство в размерах зубов с современным волком Алтая (табл. 4). Чагыр-ская пещера служила весьма удобным логовом для этого хищника. В других пещерах Горного Алтая ос-

Таблица 4. Размеры зубов Canis lupus

|

Промеры, мм |

Чагырская пещера |

Алтай, современность (C. lupus altaicus) |

||||

|

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

|

|

Длина P2 |

1 |

– |

14,30 |

7 |

13,7–15,5 |

14,34 |

|

Ширина P2 |

1 |

– |

6,10 |

6 |

5,6–7,2 |

6,37 |

|

Длина P3 |

1 |

– |

15,70 |

6 |

15,5–16,4 |

15,97 |

|

Ширина P3 |

1 |

– |

7,20 |

6 |

6,7–7,7 |

7,25 |

|

Длина P4 |

5 |

22,0–27,2 |

24,38 |

8 |

24,0–27,4 |

25,39 |

|

Ширина P4 |

5 |

11,0–15,5 |

12,94 |

8 |

12,1–14,8 |

13,26 |

|

Длина M1 |

2 |

15,4–18,0 |

16,70 |

8 |

15,5–17,4 |

16,46 |

|

Ширина M1 |

2 |

18,2–20,3 |

19,25 |

8 |

20,3–23,0 |

21,78 |

|

Длина M1 – M3 |

1 |

– |

42,50 |

10 |

45,0–48,8 |

46,28 |

|

Длина P2 |

1 |

– |

13,40 |

9 |

11,0–13,1 |

12,29 |

|

Ширина P2 |

1 |

– |

5,70 |

9 |

5,2–7,0 |

6,13 |

|

Длина P3 |

2 |

13,6–15,0 |

14,30 |

10 |

13,0–14,2 |

13,78 |

|

Ширина P3 |

2 |

5,8–7,0 |

6,40 |

9 |

5,4–8,0 |

6,58 |

|

Длина P4 |

3 |

14,8–17,2 |

16,10 |

10 |

15,2–16,3 |

15,90 |

|

Ширина P4 |

3 |

7,5–8,5 |

8,03 |

10 |

6,2–8,6 |

7,87 |

|

Длина M1 |

2 |

27,0–29,7 |

28,35 |

10 |

26,7–31,5 |

28,66 |

|

Ширина M1 |

2 |

11,1–12,7 |

11,90 |

10 |

9,9–13,2 |

11,42 |

|

Длина M2 |

4 |

11,0–12,4 |

11,53 |

10 |

11,0–13,3 |

12,17 |

|

Ширина M2 |

4 |

8,0–9,0 |

8,58 |

10 |

8,1–9,6 |

8,91 |

|

Длина M3 |

2 |

5,2–6,7 |

5,95 |

7 |

5,6–6,5 |

6,14 |

|

Ширина M3 |

2 |

5,3–5,7 |

5,50 |

7 |

5,2–6,0 |

5,67 |

татки пещерной гиены, как правило, значительно преобладают над волчьими [Васильев, Оводов, 2013].

Лисица ( Vulpes vulpes ). По числу остатков лисице принадлежит первое место среди хищных. Преобладают изолированные зубы и мелкие ко сти дистальных отделов конечностей. Длина 6 экз. М1 16,1– 18,3 ( М 16,98) мм, ширина – 5,3–7,0 ( М 6,50) мм. Ширина нижнего конца берцовой кости 13,3 мм, поперечник – 9 мм. Длина пяточной кости 33,2 мм. Часть костей и зубов несет признаки кислотной коррозии. Пещерные гиены и волки могли утилизировать останки погибших по тем или иным причинам лисиц, как находившиеся в пещере, так и занесенные ими извне. Судя по тому, что молочных зубов лисиц (в т.ч. и корсака) в отложениях не отмечено, пещера в основном использовалась ими в качестве временного убежища.

Корсак (Vulpes corsak). Остатки этой мелкой степной лисицы встречаются в отложениях пещеры почти в 2 раза реже, чем V. vulpes. Сохранились четыре целых верхних хищнических зуба (Р4). Длина коронки составляет 12,0–12,3 (М 12,15) мм, ширина – 4,3–4,7 (М 4,53) мм. Два обломка нижней челюсти имеют альвеолярную длину зубного ряда 29,0 и 29,6 мм. Длина 4 экз. М1 13,2–14,0 (М 13,73) мм, ширина – 5,1–5,6 (М 5,33) мм. Две нижние половины лучевой кости имеют ширину диафиза 6,7 и 6,8 мм, поперечник – 3,6 и 4,6, ширину нижнего конца 11, поперечник – 6,2 и 6,4 мм. Длина трех разъеденных кислотной коррозией пяточных костей 22,4; 24,3 и 27,5 мм.

Красный волк ( Cuon alpinus ). Зубы и мелкие кости дистальных отделов конечностей зафиксированы от слоя 5 (горизонт 3) до слоя 6в/1 (горизонт 3). Большая их часть повреждена кислотной коррозией. Три экземпляра М2 имеют длину 9,5; 9,7 и 10,1 мм, ширину 5,2; 5,9 и 6,1 мм. Остатки красного волка повсеместно встречаются в отложениях пещер Алтая, но обычно в 2–3 раза реже, чем серого волка.

Бурый медведь (Ursus arctos). В голоценовом слое 3 найдены резец и обломок сильно стертого коренного зуба, в слое 5 (горизонты 1, 4, 5) – три первые фаланги (одна из них голоценовой сохранности), резец и фрагмент коренного зуба, в слое 6а/1 – обломок верхнего конца первой фаланги, в слое 6в/1 (горизонт 1) – третья задняя фаланга. Данные остатки слишком скудны для морфометрического анализа. Материалы пещеры Страшной показывают, что в позднем плейстоцене в Горном Алтае обитал бурый медведь, превосходящий по размерам костей и зубов самых крупных голоценовых представителей этого вида [Васильев, Гребнев, 2009]. Наряду с его остатками в гораздо меньшем количестве в алтайских пещерах найдены зубы и кости малого пещерного (Ursus savini – Денисова и Страшная) и пещерного (Ursus spelaeus – Страшная) медведя [Васильев, Зенин, 2009; Васильев, Шуньков, Цыбанков, 2008; Knapp et al., 2009].

Соболь ( Martes zibellina ). В слоях 5 (горизонт 4) и 6б/1 обнаружены два клыка верхней челюсти длиной 22,0 и 20,3 мм, в голоценовом слое 4 – аналогичный клык плейстоценовой сохранности, поврежденный кислотной коррозией, длиной более 19,5 мм, в слое 5 (горизонты 4, 5) – две проксимальные половины плюсневых костей. Единичные остатки соболя отмечены в плейстоценовых отложениях большинства пещерных местонахождений Алтая. Они свидетельствуют о том, что на фоне господства открытых ландшафтов по долинам рек и в горных ущельях местами сохранялись более или менее значительные участки лесной растительности.

Степной хорь (Mustela eversmanni). Левая ветвь нижней челюсти с неполным М1 и не затронутый стиранием М1 другой особи найдены в слое 6а/1. Длина челюсти от резцов до суставного отростка более 40,5 мм, альвеолярная длина зубного ряда (Р2 – М2) 19,2 мм. Высота челюсти за М1 8,8 мм, толщина под ним 4,9 мм. В материалах промывки отвала обнаружена целая плечевая кость плейстоценовой сохранности. Ее длина от головки 43,4 мм, ширина верхне- го конца, диафиза и нижнего конца соответственно 9,8; 3,5 и 11,8 мм. Остатки степного хоря являются хорошим индикатором палеосреды, указывая на господство открытых ландшафтов.

Пещерная гиена ( C. crocuta spelaea ). Значительная часть костных остатков со следами пищеварительной ферментации происходит из отрыжек и распавшихся копролитов, по всей видимости, именно этого хищника. Присутствие молочных зубов указывает на то, что пещера использовалась кланами гиен для выведения потомства. В слое 6а/3 найден погрызенный фрагмент нижней челюсти с Р2 – М1. Из костей посткраниального скелета сохранилось семь первых и третьих фаланг и их обломков, центральная кость заплюсны, фрагменты верхнего конца лучевой и локтевой костей, обломок нижнего конца метаподии. Нижний отдел малой берцовой кости (слой 6б/1) имеет ширину 18,3 мм, поперечник 10,8 мм. В слое 6в/1 (горизонт 1) найден неполный копролит гиены диаметром 24 мм. Промеры изолированных зубов и нижней челюсти приведены в табл. 5. Пещерная гиена – основной аккумулятор ко стных остатков в пещерных тафоценозах Западной Европы и гор Южной Сибири. Ее роль в этом качестве подробно рассмотрена в ряде статей [Васильев, Оводов, 2013; Diedrich, 2010, 2011; Diedrich, Žak, 2006; Kuch, Berger, Skinner, 2010].

Пещерный лев ( Panthera spelaea ). В слое 5 (горизонт 1) найден превосходно сохранившийся слабостертый М1. Его длина 32,6 мм, ширина – 15,7 мм.

Таблица 5. Размеры зубов C. crocuta spelaea

|

Промеры, мм |

Чагырская |

Денисова |

||||

|

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

|

|

Длина Р3 |

1 |

– |

24,50 |

3 |

24,3–27,7 |

25,80 |

|

Ширина Р3 |

1 |

– |

19,30 |

3 |

17,9–20,3 |

18,93 |

|

Длина Р4 |

1 |

– |

43,00 |

1 |

– |

40,50 |

|

Ширина Р4 |

1 |

– |

23,50 |

1 |

– |

23,00 |

|

Длина от задней стенки клыка до М1 |

1 |

– |

92,50 |

2 |

91,5–99,5 |

95,50 |

|

Длина диастемы |

1 |

– |

3,00 |

9 |

3,2–8,8 |

5,68 |

|

Альвеолярная длина Р2 – Р4 |

1 |

– |

58,00 |

7 |

55,0–63,0 |

58,50 |

|

Коронарная длина Р2 – Р4 |

1 |

– |

61,00 |

6 |

57,6–64,3 |

61,05 |

|

Толщина горизонтальной ветви под Р3 |

1 |

– |

21,00 |

8 |

17,8–22,3 |

20,63 |

|

Длина Р2 |

2 |

17,2–17,2 |

17,20 |

15 |

15,7–17,8 |

16,80 |

|

Ширина Р2 |

2 |

12,4–13,1 |

12,75 |

16 |

10,8–13,1 |

12,03 |

|

Длина Р3 |

2 |

21,1–22,0 |

21,55 |

11 |

21,5–25,5 |

23,45 |

|

Ширина Р3 |

2 |

17,0–17,2 |

17,10 |

11 |

15,4–18,3 |

16,84 |

|

Длина Р4 |

2 |

24,0–24,9 |

24,45 |

9 |

21,7–24,6 |

23,34 |

|

Ширина Р4 |

2 |

14,5–15,0 |

14,75 |

9 |

14,6–15,5 |

15,07 |

|

Длина М1 |

1 |

– |

36,30 |

9 |

31,3–34,4 |

32,58 |

|

Ширина М1 |

1 |

– |

14,60 |

13 |

12,3–14,6 |

13,42 |

Соответствующие промеры нижнего хищнического зуба у пещерных львов Евразии ( n = 31) – 23,7–33,2 ( М 28,41) и 11,5–16,3 ( М 14,11) мм [Верещагин, 1971; Алексеева, 1980]. Зуб из Чагырской пещеры принадлежал, таким образом, очень крупной особи. Из слоя 5 (горизонт 1) происходит также разъеденный кислотной коррозией характерно изогнутый диафиз первой фаланги. Его ширина посередине 13,6 мм. Поврежденная желудочной ферментацией вторая фаланга передней конечности (предположительно третья левая) обнаружена в слое 6в/1 (горизонт 1). Ее общая длина 37,3 мм, сагиттальная 36,5, ширина верхнего конца 18, поперечник – 20, ширина диафиза 11, поперечник – 12,1, ширина нижнего конца более 15 мм. В этом же слое найден обломок нижнего отдела метапо-дии с поперечником более 21 мм. Единичные остатки P. spelaea встречаются почти на всех пещерных местонахождениях Алтая [Оводов, Мартынович, 2008]. Судя по всему, львы, в отличие от пещерных гиен и волков, редко использовали пещеры в качестве убежища или логова для выведения потомства. Их остатки попадали в пещерные тафоценозы в основном в результате пищевой активности пещерных гиен.

Мамонт ( Mammuthus primigenius ). Его остатки представлены исключительно мелкими обломками молочных зубов и некрупных бивней. Длина 41 фрагмента пластинок зубов первых смен (pd 3–4) варьирует от 17 до 63 мм, а 16 обломков пластинок бивня – от 20 до 65 мм. Целиком сохранились три зуба мамонтят (pd 2), верхний и два нижних. Длина и ширина pd2 13,5 и 11,2 мм, pd2 – 10,5 и 8,5; 11,0 и 8,9 мм при количестве пластин в зубе 4, 4 и 3 соответственно. Все зубы мамонтят, как целые, так и обломки, несут признаки растворения кислотной коррозией в пищеварительном тракте крупных хищников и происходят из их отрыжек или распавшихся копролитов. Совершенно очевидно, что для попадания таких остатков в пещерные отложения гиенам совсем не обязательно было непосредственно заносить головы мамонтят под своды пещеры. У крупных трубчатых костей взрослых мамонтов, в силу их размеров и большой прочности, пещерные гиены могли лишь частично выгрызать губчатую ткань эпифизов. Трупы же мамонтят первых лет жизни, по-видимому, утилизировались ими целиком, и зубы заглатывались вместе с кусками альвеол. Присутствие в пещерных тафоценозах почти исключительно обломков зубов мамонтят первых трех смен (pd 2–4) характерно и для других пещерных памятников Южной Сибири, таких как Денисова пещера, Страшная, Логово Гиены или грот Проскурякова [Васильев, Оводов, 2013].

Крупная кабаллоидная лошадь ( Equus ferus ). Представлена в основном обломками зубов, не пригодными для морфометрического анализа. Неполная задняя копытная фаланга имеет ширину 75,6 мм, ширину и высоту суставной поверхности 48 и 26 мм.

Ширина аналогичной третьей фаланги Equus ex. gr. gallicus из Тараданово (Предалтайская равнина) 72,3– 88,5 ( М 78,79) мм ( n = 47), ширина и высота суставной поверхности – 45,0–58,2 ( М 50,82) ( n = 57) и 23,5–31,5 ( М 27,75) мм ( n = 62). В позднем плейстоцене на Алтае обитала особая, очень крупная и массивная форма кабаллоидной лошади. По строению метаподий она не может быть отождествлена с обитавшей на равнинной части юга Западной Сибири близкородственной E. ex. gr. gallicus . Г.Ф. Барышниковым крупная форма лошади, кости которой найдены в пещерах Алтая, предварительно была обозначена как E. ferus [Природная среда…, 2003].

Лошадь Оводова (Equus (Sussemionus) ovodovi). В позднеплейстоценовых отложениях пещер Алтая и Хакасии повсеместно присутствуют остатки двух форм лошади – крупной кабаллоидной и мелкой, которая ранее отождествлялась с куланом [Галкина, Оводов, 1975] или плейстоценовым ослом [Природная среда..., 2003; Васильев, Оводов, Мартынович, 2006]. Проведенные биомолекулярные и морфологические исследования показали: эта мелкая форма не может быть отнесена ни к плейстоценовому ослу или кулану, ни к представителям кабаллоидных лошадей, а является совершенно новой отчетливо выраженной монофилетической группой [Orlando et al., 2009; Eisenmann, Vasiliev, 2011]. Ранее считалось, что все представители подрода Sussemionus, распространенные в раннем плейстоцене от Северной Америки и Евразии до Африки, вымерли приблизительно 0,5 млн л.н. На основе материалов из пещер Хакасии и Алтая был описан новый вид, названный в честь его первооткрывателя лошадью Оводова [Eisenmann, Vasiliev, 2011; Васильев, 2013]. По высоте в холке (137–160 см, М 146) эта лошадь приблизительно соответствовала современному монгольскому кулану E. h. hemionus, однако была более тяжелой и массивной, на что указывают ее менее стройные метаподии. Кости E. ovodovi присутствуют на большинстве пещерных местонахождений Алтая, Хакасии, а также в аллювиальных отложениях Предалтайской равнины [Васильев, 2005а; Косинцев, Васильев, 2009]. В позднем плейстоцене, от казанцевского (R–W) до сартанского (W-3) времени включительно, они практически повсеместно отмечены в пещерных отложениях Алтая и Хакасии. На различных местонахождениях относительное обилие остатков E. ovodovi существенно различается. Они составляют свыше половины всех остатков лошадей в гроте Проскурякова, около половины – в Денисовой пещере, ок. 1/3 – в Страшной, наиболее многочисленны в пещерах Логово Гиены и Чагырской, где встречаются в 5–9 раз чаще, чем E. ferus. В Чагырской пещере остатки лошади Оводова обнаружены во всех плейстоценовых слоях (кроме слоя 7, где определимые остатки единичны). Для морфометрического анализа оказались пригодными изолированные зубы и первая передняя фаланга. По размерам зубов и их морфологии (в частности, относительной длине протокона и постфлекси-да) E. ovodovi из Чагырской пещеры мало отличается от лошади из Логова Гиены (табл. 6). Размеры и про- порции первой фаланги также весьма близки к таковым

E. ovodovi из Логова Гиены и Тараданово (табл. 7).

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis).

Из 18 небольших фрагментов зубов 13 принадлежали

Таблица 6. Размеры зубов Equus (Sussemionus) ovodovi

|

Промеры, мм |

Верхние зубы |

Нижние зубы |

||||||||||

|

Чагырская |

Логово Гиены |

Чагырская |

Логово Гиены |

|||||||||

|

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

|

|

Длина зуба |

1 |

– |

35,30 |

80 |

P 2 32,3–40,8 |

35,62 |

4 |

30,0–31,7 |

31,00 |

66 |

26,8–37,5 |

31,93 |

|

Длина протокона / постфлексида |

1 |

– |

6,70 |

95 |

5,2–10,5 |

8,02 |

4 |

14,3–15,2 |

14,73 |

64 |

11,3–18,8 |

14,54 |

|

Ширина зуба |

1 |

– |

23,70 |

92 |

20,4–27,7 |

24,48 |

4 |

14,7–16,0 |

15,10 |

68 |

13,4–18,0 |

15,90 |

|

Индекс протокона / постфлексида |

1 |

– |

18,98 |

80 |

15,9–29,8 |

22,52 |

4 |

45,1–49,0 |

47,52 |

61 |

35,5–64,8 |

45,54 |

|

Длина зуба |

1 |

– |

27,00 |

153 |

P 3–4 23,0–29,8 |

26,93 |

5 |

24,0–26,7 |

25,60 |

162 |

22,5–30,8 |

27,01 |

|

Длина протокона / постфлексида |

1 |

– |

8,90 |

154 |

7,2–13,7 |

10,83 |

5 |

8,1–13,0 |

11,24 |

157 |

7,2–16,0 |

11,96 |

|

Ширина зуба |

1 |

– |

25,40 |

137 |

23,7–29,6 |

26,60 |

5 |

15,6–17,7 |

16,48 |

158 |

14,7–19,8 |

17,14 |

|

Индекс протокона / постфлексида |

1 |

– |

32,96 |

152 |

27,3–51,5 |

40,22 |

5 |

33,8–50,0 |

43,91 |

156 |

30,0–57,6 |

44,28 |

|

Длина зуба |

2 |

26,2–28,5 |

27,35 |

216 |

M 1–2 20,2–28,3 |

24,27 |

4 |

23,3–27,5 |

24,70 |

186 |

21,6–29,2 |

25,46 |

|

Длина протокона / постфлексида |

2 |

10,0–11,0 |

10,50 |

225 |

8,5–13,5 |

11,42 |

5 |

7,0–10,3 |

8,62 |

177 |

6,3–14,0 |

9,57 |

|

Ширина зуба |

2 |

26,0–26,7 |

26,35 |

203 |

23,5–30,0 |

26,36 |

5 |

13,2–15,7 |

14,34 |

173 |

11,7–18,0 |

14,76 |

|

Индекс протокона / постфлексида |

2 |

38,2–38,6 |

38,39 |

213 |

33,9–60,2 |

47,05 |

4 |

29,4–39,3 |

34,90 |

176 |

26,5–48,3 |

37,59 |

|

Длина зуба |

– |

– |

– |

103 |

M3 24,5–32,0 |

27,31 |

2 |

31,3–33,0 |

32,15 |

67 |

28,5–34,2 |

31,44 |

|

Длина протокона / постфлексида |

– |

– |

– |

105 |

10,2–15,4 |

12,72 |

2 |

9,1–10,2 |

9,65 |

66 |

7,0–13,4 |

9,25 |

|

Ширина зуба |

– |

– |

– |

105 |

21,0–25,9 |

23,13 |

2 |

13,2–14,5 |

13,85 |

66 |

11,3–15,0 |

12,83 |

|

Индекс протокона / постфлексида |

– |

– |

– |

97 |

39,0–59,2 |

46,58 |

2 |

29,1–30,9 |

30,02 |

65 |

20,6–42,1 |

29,42 |

Таблица 7. Размеры первых передних фаланг Equus (Sussemionus) ovodovi

|

Промеры, мм |

Чагырская ( n = 1) |

Логово Гиены |

Тараданово |

||||

|

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

||

|

Наибольшая длина |

83,2 |

3 |

83,2–88,2 |

85,03 |

4 |

84,0–85,5 |

85,00 |

|

Сагиттальная длина, min |

78,0 |

3 |

78,1–81,7 |

79,83 |

4 |

78,7–80,2 |

79,45 |

|

Ширина верхнего конца |

45,3 |

3 |

43,8–45,5 |

44,83 |

4 |

44,7–48,3 |

46,25 |

|

Поперечник » » |

32,7 |

3 |

32,0–33,3 |

32,73 |

4 |

30,5–35,0 |

33,05 |

|

Ширина диафиза, min |

29,2 |

5 |

26,1–29,8 |

27,88 |

4 |

27,6–30,4 |

29,03 |

|

Ширина нижнего конца |

37,0 |

3 |

38,1–39,8 |

39,07 |

4 |

40,2–42,0 |

41,25 |

|

Поперечник » » |

21,6 |

3 |

21,0–22,7 |

21,90 |

4 |

21,2–23,0 |

21,93 |

молодым (juven.) особям. Все зубы, кроме двух, несут признаки кислотной коррозии. Из слоя 5 (горизонт 4) происходит неповрежденный правый Р2 взрослого животного, его длина 23,5 мм, ширина 15 мм. Присутствие остатков шерстистого носорога (равно как и мамонта) в пещерных отложениях не имеет, скорее всего, никакого отношения к деятельности палеолитического человека.

Марал ( Cervus elaphus sibiricus ). Фрагменты костей и зубов благородного оленя прослеживаются по всему разрезу плейстоценовых отложений пещеры. Часть из них имеет голоценовую сохранность. Дистальный отдел пястной кости из слоя 5 (горизонт 2) принадлежал некрупной особи, вероятно, самке – его ширина 45,2 мм, поперечник 33,5 мм, что находится на уровне минимальных значений у современного и голоценового марала Алтая [Васильев, 2005б]. Две запястные лучевые кости из слоев 5 (горизонт 3) и 6б/1 имеют длину в проекции 44,5 и 37,3 мм, ширину 25 и 20, высоту в переднем отделе 31,8 и 30,3 мм. Эти размеры находятся близ верхней и нижней границ изменчивости carpi radiale крупного голоценового марала Алтая, длина c. radiale которого 36,5–45,9 ( М 41,06) мм ( n = 46). Наибольшая длина третьей фаланги (слоя 6в/1, горизонт 2) 54,3 мм, дорзальная – 53 при высоте 37,3 мм. В слое 6б/1 найден роговой отросток длиной 192 мм. Позднеплейстоценовый марал юга Западной и Средней Сибири отличался очень крупными размерами тела. Особенно выделялись в этом отношении олени каргинско-го времени. В строении нижней челюсти позднеплейстоценового марала отмечены признаки, указывающие на его адаптацию к обитанию в условиях открытых – степных и лесостепных – ландшафтов [Там же].

Лось ( Alces alces ). Три обломка зубов и фрагмент второй фаланги, найденные в слоях 5, 6 и в материалах промывки отвала, имеют голоценовую сохранность. В позднеплейстоценовых отложениях Алтая остатки лося встречаются крайне редко. Они отмечены в пещерах Каминной и Страшной [Васильев, Деревянко, Маркин, 2006; Васильев, Зенин, 2009, 2010].

Косуля ( Capreolus pygargus ). Все остатки косули из плейстоценовых отложений имеют типично голоценовую сохранность и попали туда, несомненно, из слоев 1–4. В слое 5 (горизонт 1) в одном из квадратов помимо обломков центральнокубовидной и лучевой костей, пяти фрагментов 1–3-й фаланг, найдено десять целых астрагалов C. pygarus . Несомненно, что данные кости, не имеющие признаков обработки, были оставлены здесь человеком. В позднеплейстоценовых отложениях немногочисленные остатки косули отмечены в пещерах Денисовой и Каминной [Васильев, Деревянко, Маркин, 2006; Васильев, Шуньков, Цыбанков, 2008; Васильев, Шуньков, 2009].

Бизон ( Bison priscus ). Его остатки доминируют (34,4 %) в тафоценозе Чагырской пещеры. Преобладают изолированные зубы и их обломки (76,3 %). Посткраниальный скелет представлен целыми ко стями дистальных отделов конечностей и их обломками – фалангами, запястными и заплюсневыми, но имеются также единичные фрагменты подъязычных костей, ребер, позвонков (преимущественно хвостовых). Среди изолированных щечных зубов и резцов бизона к молодым (juven.) особям относится 4,3 %, полувзрослым (subad.) – 58, взрослым (ad.) – 30,4, старым (sen.) – 7,2 %. Немногие пригодные для измерений кости запястья, заплюсны и фаланги находятся на уровне минимальных значений промеров соответствующих костей Bison priscus Алтая и Верхнего Приобья (табл. 8). Все они принадлежали некрупным животным, скорее всего, самкам. Зубы нижней челюсти (Р2–4, М3), напротив, в средних и крайних значениях промеров мало отличаются от таковых Bison priscus Алтая и Верхнего Приобья (табл. 9). Число фрагментов костей и зубов бизона с признаками кислотной коррозии, в отличие от остатков других представителей мегафауны, весьма невелико. Наряду с этим следы порезов каменными орудиями встречаются исключительно на обломках

Таблица 8. Размеры костей конечностей Bison priscus

|

Промеры, мм |

Чагырская |

Логово Гиены, W-2 |

Тараданово, W-1–2 |

Красный Яр, R–W |

||||||||

|

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

n |

Lim |

M |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Наибольшая длина |

2 |

71,8–77,0 |

74,40 |

Ph 9 |

alanx I (пер 71,0–87,0 |

едние) 78,07 |

115 |

70,0–93,0 |

80,07 |

40 |

72,5–91,6 |

79,68 |

|

Сагиттальная длина, min |

2 |

63,3–67,2 |

65,25 |

9 |

63,0–76,2 |

69,49 |

120 |

61,0–82,7 |

71,65 |

40 |

63,5–82,0 |

71,32 |

|

Ширина верхнего конца |

2 |

37,2–38,0 |

37,60 |

10 |

39,0–51,5 |

45,44 |

115 |

34,7–52,7 |

45,22 |

40 |

36,5–49,5 |

43,94 |

|

Поперечник верхнего конца |

2 |

40,0–43,8 |

41,90 |

4 |

42,0–50,2 |

45,38 |

114 |

38,5–55,2 |

46,89 |

38 |

38,0–56,0 |

46,23 |

|

Ширина диафиза, min |

2 |

33,0–33,9 |

33,45 |

11 |

34,0–48,0 |

41,08 |

119 |

33,0–51,2 |

41,75 |

40 |

34,0–47,0 |

40,97 |

|

Ширина нижнего конца |

2 |

37,3–38,6 |

37,95 |

9 |

37,8–49,7 |

44,30 |

115 |

35,4–56,0 |

45,13 |

37 |

35,3–49,0 |

43,82 |

|

Поперечник нижнего конца |

2 |

27,4–28,4 |

27,90 |

2 |

27,0–33,0 |

30,00 |

103 |

27,2–39,2 |

32,31 |

34 |

25,5–35,0 |

31,00 |

|

Наибольшая длина |

1 |

– |

49,30 |

Ph 11 |

alanx II (пер 47,8–57,2 |

едние) 52,55 |

142 |

46,0–62,0 |

54,37 |

34 |

46,0–58,8 |

53,34 |

|

Сагиттальная длина, min |

1 |

– |

42,30 |

11 |

40,0–47,0 |

43,67 |

147 |

38,5–50,9 |

44,36 |

34 |

39,5–49,0 |

43,82 |

|

Ширина верхнего конца |

1 |

– |

36,20 |

9 |

41,0–49,4 |

45,10 |

139 |

34,3–52,4 |

46,10 |

31 |

39,3–54,0 |

44,94 |

|

Поперечник верхнего конца |

1 |

– |

37,50 |

4 |

48,3–54,0 |

52,00 |

114 |

35,0–55,5 |

48,07 |

31 |

38,0–55,0 |

46,41 |

|

Ширина диафиза |

1 |

– |

30,70 |

11 |

32,0–42,8 |

36,42 |

142 |

28,5–44,2 |

36,76 |

32 |

31,5–44,8 |

37,21 |

|

Поперечник диафиза, min |

1 |

– |

28,30 |

5 |

30,8–35,5 |

33,66 |

145 |

26,4–39,5 |

33,90 |

34 |

28,7–40,0 |

33,42 |

|

Ширина нижнего конца |

– |

– |

– |

6 |

32,0–42,5 |

38,25 |

135 |

30,7–49,0 |

40,63 |

32 |

33,7–44,8 |

38,98 |

|

Поперечник нижнего конца |

– |

– |

– |

4 |

38,0–42,7 |

41,10 |

138 |

32,0–47,5 |

41,38 |

32 |

35,0–44,3 |

39,76 |

|

Наибольшая длина |

1 |

– |

P 76,00 |

halanx 1 |

III (передни – |

е + зад 85,50 |

ние) 124 |

74,7–113,0 |

95,00 |

45 |

75,0–104,5 |

90,62 |

|

Дорзальная длина |

1 |

– |

61,00 |

3 |

60,7–69,0 |

64,73 |

124 |

61,6–93,0 |

73,85 |

45 |

58,0–80,8 |

70,43 |

|

Высота кости |

1 |

– |

43,50 |

4 |

44,0–56,0 |

49,75 |

131 |

47,2–77,5 |

59,35 |

45 |

45,0–68,3 |

56,21 |

|

Высота суставной поверхности |

1 |

– |

26,70 |

1 |

– |

42,00 |

131 |

36,0–54,7 |

43,57 |

46 |

36,0–51,0 |

42,76 |

|

Ширина суставной поверхности |

1 |

– |

35,70 |

4 |

28,5–34,0 |

31,33 |

136 |

27,3–43,0 |

33,94 |

49 |

27,0–41,5 |

32,12 |

|

Наибольшая длина |

3 |

73,2–76,3 |

74,23 |

P 4 |

halanx I (за 78,0–83,0 |

ние) 80,28 |

94 |

73,7–93,0 |

82,56 |

28 |

74,0–90,0 |

82,04 |

|

Сагиттальная длина, min |

3 |

63,4–69,4 |

65,93 |

4 |

70,7–76,7 |

73,73 |

96 |

64,8–83,7 |

73,82 |

29 |

66,7–88,0 |

72,87 |

|

Ширина верхнего конца |

5 |

32,8–37,1 |

35,08 |

4 |

35,0–39,7 |

38,30 |

89 |

33,0–48,5 |

40,89 |

28 |

33,2–47,0 |

40,39 |

|

Поперечник верхнего конца |

5 |

38,1–44,2 |

40,60 |

2 |

43,5–45,5 |

44,50 |

91 |

38,0–54,0 |

46,30 |

28 |

39,5–52,5 |

46,50 |

|

Ширина диафиза, min |

4 |

29,3–31,6 |

30,33 |

4 |

30,7–37,8 |

34,88 |

93 |

29,0–43,1 |

36,70 |

31 |

30,0–43,0 |

36,59 |

Окончание табл. 8

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Ширина нижнего конца |

3 |

33,2–37,6 |

35,00 |

4 |

34,3–40,4 |

38,00 |

94 |

31,2–48,1 |

40,32 |

28 |

34,2–44,7 |

40,04 |

|

Поперечник нижнего конца |

3 |

24,0–26,3 |

25,53 |

– |

– |

– |

83 |

25,0–36,7 |

29,67 |

22 |

26,0–35,0 |

29,74 |

|

Латеральная длина |

1 |

– |

81,20 |

86 |

Astragalu 78,2–98,2 |

s 89,90 |

162 |

76,2–104,0 |

88,62 |

77 |

82,0–102,5 |

91,72 |

|

Сагиттальная » |

1 |

– |

64,20 |

95 |

60,0–77,0 |

70,38 |

169 |

58,5–80,0 |

69,24 |

77 |

64,2–79,4 |

72,47 |

|

Медиальная » |

1 |

– |

75,50 |

90 |

72,4–90,0 |

83,31 |

160 |

70,3–92,3 |

82,11 |

76 |

77,4–95,1 |

84,85 |

|

Ширина нижнего конца |

1 |

– |

54,30 |

75 |

50,8–69,4 |

61,01 |

146 |

47,5–68,1 |

57,24 |

76 |

53,2–72,8 |

60,87 |

|

Медиальный поперечник |

1 |

– |

43,30 |

78 |

45,0–59,3 |

52,18 |

112 |

42,5–55,3 |

49,67 |

67 |

46,5–60,0 |

52,32 |

|

Латеральный поперечник |

1 |

– |

44,30 |

88 |

42,5–56,2 |

50,95 |

155 |

41,7–58,0 |

49,08 |

75 |

46,0–57,5 |

51,74 |

|

Наибольшая длина |

4 |

39,5–45,5 |

42,23 |

6 |

Os malleol 43,0–50,2 |

are 45,87 |

6 |

45,8–53,3 |

48,70 |

6 |

46,2–49,0 |

47,25 |

|

Наибольший поперечник |

4 |

19,5–21,5 |

20,80 |

6 |

20,5–28,3 |

24,05 |

5 |

21,2–30,8 |

26,50 |

6 |

21,7–27,7 |

24,62 |

|

Высота |

4 |

28,8–34,3 |

31,15 |

6 |

31,0–41,8 |

35,55 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Длина |

1 |

– |

45,00 |

– |

Os tarsale – |

IV – |

4 |

49,2–54,2 |

50,78 |

8 |

48,0–53,5 |

51,44 |

|

Ширина |

1 |

– |

28,00 |

– |

– |

– |

4 |

31,5–33,7 |

32,75 |

8 |

30,7–34,8 |

33,01 |

|

Высота |

1 |

– |

16,00 |

– |

– |

– |

4 |

14,8–16,0 |

15,63 |

8 |

16,2–22,0 |

18,60 |

|

Ширина нижнего конца |

1 |

– |

66,50 |

19 |

Metatarsa 69,7–88,7 |

le 78,54 |

50 |

67,5–84,0 |

76,36 |

47 |

68,3–86,7 |

77,49 |

|

Поперечник нижнего конца |

1 |

– |

40,70 |

16 |

39,6–49,5 |

45,58 |

44 |

40,7–50,4 |

45,88 |

39 |

42,1–50,9 |

46,45 |

Таблица 9. Размеры зубов нижней челюсти Bison priscus

Сайгак ( Saiga tatarica borealis ). Часть трудноопределимых костей и зубов мелких представителей семейства Bovidae , возможно, относится к дзерену ( Procapra gutturoza ). Остатки этой антилопы, наряду с сайгаком, отмечены в плейстоценовых отложениях расположенной в нескольких десятках километрах пещеры Страшной [Васильев, Зенин, 2009, 2010]. Все единичные достоверно определенные остатки из Чагырской пещеры принадлежат сайгаку В слое 6а/1 найдена первая задняя фаланга с разрушенным кислотной коррозией верхним отделом. Длина ко сти в проекции 45 мм, сагиттальная - 42, ширина диафиза 7,3, ширина нижнего конца 9,8, поперечник -10,2 мм. Два характерного строения обломка третьей фаланги обнаружены в слоях 5 (горизонт 6) и 6в/1 (горизонт 5), два изолированных зуба нижней челюсти - в слое 6а/2. Подавляющее число остатков сайгака (и дзерена?) несет признаки деструкции пищеварительными ферментами.

Сибирский горный козел (Capra sibirica). Это второй по численности остатков вид после бизона. Число костей и зубов, пригодных для измерений, невелико. Длина М3 26,5-30,0 (М 28,63) мм (n = 12), ширина 8,0-11,3 (М 9,51) мм (n = 10). Ширина нижнего конца лучевой кости 40,3 мм, его поперечник -26,7 мм. Центральнокубовидная кость имеет ширину 33,5 мм, поперечник 29,7, ширину верхней суставной поверхности 26,2 мм. Ширина и поперечник нижнего отдела плюсневой кости 35,2 и 24,8 мм. Судя по тому, что большинство зубов и фрагментов костей горного козла имеет признаки кислотной коррозии, их аккумуляция в отложениях Чагырской пещеры происходила почти исключительно за счет пищевой активности пе- щерных гиен и волков. Гиены, очевидно, в основном подбирали трупы павших зверей в окрестностях пещеры, а волки могли использовать также активную охоту на этих полорогих. Наибольший урон от них несут во второй половине зимы самцы старше 4-5 лет. Ослабевших во время гона зверей волки загоняют по снегу, отрезая от скальных отстоев [Егоров, 1955; Гептнер, Насимович, Банников, 1961].

Заключение

Тафоценоз плейстоценовых слоев Чагырской пещеры, как и других пещерных местонахождений Алтая, в значительной степени сформировался за счет пищевой активности крупных хищников. Волки и пещерные гиены почти непрерывно использовали пещеру в качестве убежища или логова для выведения потомства.

Во время накопления слоев 6б и 6в пещера периодически служила стоянкой для палеолитического человека. Основной его добычей были бизоны, главным образом полувзрослые особи или же самки. В результате разделки и поедания частей туш животных в приустьевой части постепенно сформировалось достаточно мощное скопление фрагментарных костных остатков с признаками человеческой деятельности. В виде сходящего на нет шлейфа оно прослеживается также и в глубину пещеры. Охота на бизона, возможно, носила сезонный характер и была приурочена к маршруту его ежегодных миграций по долине Чарыша. Гораздо реже добычей палеолитического человека становились, вероятно, лошадь Оводова, архар и сибирский горный козел, северный олень.

Преобладание в тафоценозе слоя 6 остатков Bison priscus и Equus ovodovi заставляет предполагать господство степных умеренно-аридных ландшафтов. В слое 5 доля остатков бизона сокращается в 5,7 раза, а сибирского горного козла и архара увеличивается в 1,8 раза, что, вероятно, является следствием значительной аридизации климата в это время. Присутствие единичных костей соболя и бобра в слоях 5 и 6 Чагыр-ской пещеры свидетельствует о наличии небольших участков лесной растительности по берегам рек и в горных ущельях.