Фауна мелких млекопитающих из верхней пачки отложений в пещере Страшная

Автор: Зенин А.Н., Сердюк Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521304

IDR: 14521304

Текст статьи Фауна мелких млекопитающих из верхней пачки отложений в пещере Страшная

Пещера Страшная расположена на крутом склоне юго-восточной экспозиции левого борта долины р. Иня по крутопадающей трещине в массивном блоке раннесилурийских биогермных известняков, на высоте 40 м над урезом реки. Поверхность известнякового массива, в нижней части которого располагается пещера, (абсолютные отметки в пределах 700-800 м) покрыта травянистой и кустарниковой растительностью, а на склонах произрастают широколиственные деревья и сосна. С юго-запада к пещере примыкает терраса высотой в пределах 18-25 метров от уреза воды с обрывистым краем у реки, отделенная от пещеры скальным уступом. Терраса в основном покрыта травянистой растительностью с незначительным присутствием кустарников и деревьев. Долины рек Иня и Тигирек образуют обширную котловину, с севера, востока и запада обрамленную крутыми скалистыми горами, а с юга – лесистыми северными склонами Тигирецкого хребта. Днище этой котловины плоско, занято пойменной поверхностью, прорезанную многочисленными староруслицами и поросшую древесной широколиственной растительностью.

Исследования 2006 года в пещере Страшная проводились во внутренней части пещеры и затрагивали верхнюю пачку рыхлых отложений (слои 1 – 5) на глубину 2,65 м [Зенин, Кандыба, 2006]. Разборка рыхлых отложений осуществлялась послойно, с учетом всех особенностей залегания слоя, при этом особое внимание уделялось выявлению всех проявлений нарушения слоя: поноры, пристенные участки, трещины, зоны с нарушенными отложениями, крупные обломки известняка и т.д. Весь полученный при раскопках грунт промывался. Отложения из всякого рода нарушений слоя промывались и обрабатывались отдельно; материалы из этих отложений в данной работе не обсуждаются. Часть остатков средне размерных грызунов и зайцеобразных, не попавших в мелкие сита, рассматривается в составе фауны крупных млекопитающих.

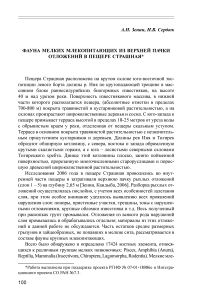

Всего было обнаружено и определено 17424 костных элемента, относящихся к различным группам мелких позвоночных: Pisces, Amphibia (Anura), Reptilia, Mammalia (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia). Мелкие мле- копитающие широко и успешно используются для палеореконструкций окружающей среды [Агаджанян, 2006; Дупал, 1998; Khenzyhenova, 2006]. Общий список мелких млекопитающих насчитывает 43 вида. Численность каждого вида определялась подсчетом всех разрозненных зубов. Результаты определений заносились в подготовленные таблицы, высчитывался процент каждого отдельно взятого вида послойно. На основании этой таблицы был построен график, отражающий поэтапную динамику состава мелких позвоночных (рис. 1). Как видно из рисунка, на протяжении осадконакопления слоев 5-1 пещеры Страшная сильных изменений в составе позвоночных не происходило.

Рассмотрим колебания численности остатков мелких млекопитающих.

Доминирующими группами на протяжении всего времени осадконакопления Страшной пещеры являются: скальные полевки Alticola, узкочерепные полевки Stenocranius gregalis, серые полевки Microtus, алтайский цокор Myospalax myospalax. Их доля 7-10 % от общей численности. В каждом слое присутствуют, но в меньшем количестве (1-3 %): алтайский крот Asioscalops altaica, сурок Marmota sp., длиннохвостый суслик Spermophilus undulatus, лесные полевки рода Clethrionomys, степная пеструшка Lagurus lagurus, пищухи Ochotona. Невелика доля (1 % и менее) у бурозобок Sorex, обыкновенного хомяка Cricetus cricetus, барабинского хомячка Cricetulus barabensis, хомячка Эверсманна Allocricetus eversmanni, слепушонки Ellobius sp., желтой пеструшки Eolagurus luteus, водяной полевки Arvicola terrestris, мышовки Sicista sp. и земляных зайцев Allactaga. Единичны находки обыкновенной белки Sciurus vulgaris, белки-летяги Pteromys volans, бурундука Eutamias sibiricus, лесных мышей Apodemus и тарбаганчика Alactagulus. Летучие мыши, обычные для фаун пещерных местонахождений, также немногочисленны.

В динамике состава мелких млекопитающих Страшной пещеры можно выделить четыре этапа. Первый относится ко времени накопления слоев 5(III) и 5(II). На этом этапе высока доля летучих мышей (около 12 %), лесных полевок (5 %) и максимально количество скальных полевок (8-9 %). Второй этап – время накопления слоев с 5(I) по 4(I). На этом этапе заметно падение доли летучих мышей до 2-3 %. Также редки остатки обыкновенного хомяка, пик его находок (1,5 %) отмечен в слое 4(II), здесь же максимальной отметки достигает доля цокора (7,5 %). Стабильно количество пищух (2 %). Третий этап – время отложения слоев с 3 3 по 3 1 а(I). Доля летучих мышей падает до эпизодических находок, пропадает обыкновенный хомяк, уменьшается число остатков цокора и скальных полевок. Минимально количество находок крота. Стабильной о стается доля сурка, полевки-экономки, суслика. Незначительно нарастает число остатков узкочерепной полевки. Заключительный этап относится ко времени формирования слоев 2 и 1. Возобновляются находки летучих мышей, по сравнению с предыдущим этапом увеличивается количество остатков бурозубок, водяной полевки, цокора и обыкновенного хомяка. Падает доля скальных полевок, степных пеструшек, узкочерепной и лесных полевок. К слою 1 полностью пропадают желтая пеструшка, сурок, тушканчики, пищухи.

|

(sxe) euenddiei/M 0J0HH9hX£M оаюэниио» |

CO |

co |

CO |

co |

to |

5 |

|||||||||||

|

эерцээиэ |

44 |

кЧ 44 |

|||||||||||||||

|

aepiiooiA.iv |

prsjT |

||||||||||||||||

|

1 |

|||||||||||||||||

|

ещ^эу |

• |

||||||||||||||||

|

eiqiqdwy |

* * i ♦ * ♦ ♦ * |

||||||||||||||||

|

"saosid |

|||||||||||||||||

|

ds sndaq |

; • * • * • • • • ■ |

||||||||||||||||

|

ds euo^oqoo |

• * ♦ * : ♦ :__ : |

||||||||||||||||

|

eajoqjadAq-euidje euo)oqoo |

|||||||||||||||||

|

ds sn]n6epeiv |

|||||||||||||||||

|

ds ebepeny |

;4:ee*eeee |

||||||||||||||||

|

ds b^sidis |

|||||||||||||||||

|

xe|edsoAш xeiedsoAi/\i |

|||||||||||||||||

|

111 ............................ |

|||||||||||||||||

|

SU^Sajja) eiooiAjy |

;__ • * • • • • • • • ♦ |

||||||||||||||||

|

ds srqojoijAi |

|||||||||||||||||

|

sqsajbe sn)ojoi[/\i |

♦ • • : : • f : • : |

||||||||||||||||

|

sijBAje srqojoij/\i |

|||||||||||||||||

|

snajoqjadAq srqojoi[/\] |

|||||||||||||||||

|

!урориерр1ш srqojoiiA] |

♦ • ■ f : ♦ : ♦ |

||||||||||||||||

|

зпшоиооео srqojoi[/\i |

* |

||||||||||||||||

|

sijeBajB sniuejoouajs |

и<т^ТГП |

* |

|||||||||||||||

|

hl 11 i |

■ 1 1 M ГТП |

1 1 :l 1 1 : |

Г1 1 |

||||||||||||||

|

snajni snjnBeioj |

|||||||||||||||||

|

ds smnbeq |

|||||||||||||||||

|

smnbei smnbeq |

|||||||||||||||||

|

ds ejooqiv |

|||||||||||||||||

|

sqoJэeш е/оз/цу |

: i i i it: i i : |

||||||||||||||||

|

i/v\oziaj)s eiooqjy |

|||||||||||||||||

|

ds sAiuououqiaiQ |

|||||||||||||||||

|

sniqnj sЛшououq^a|э |

|||||||||||||||||

|

snueoojru sЛшououq^э|э |

i • * • * • • • * * : |

||||||||||||||||

|

ds sniqoiy |

t * ♦ * * ♦ ♦ * * ♦ ♦ |

||||||||||||||||

|

!UueшsJЭЛ9 snirqaouoony |

♦ f • 4 f f f 'fee |

||||||||||||||||

|

sisueqejeq snirqeouo |

v e * • • • • • • • • |

||||||||||||||||

|

srqaouo srqaouj |

|||||||||||||||||

|

ds snmapody |

|||||||||||||||||

|

ds e}ouuei/\i |

• |

||||||||||||||||

|

ds sn|!qdoшJэds |

|||||||||||||||||

|

sue/OA sЛшoJa)d |

i i i ■ |

||||||||||||||||

|

snouiqis 5е1ше)пз |

|||||||||||||||||

|

sueBjnA srumos |

: : * : • |

||||||||||||||||

|

eoieqe sdojeosoisy |

: ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |

||||||||||||||||

|

ds ejnpioojQ |

f |

||||||||||||||||

|

ds xejos |

|||||||||||||||||

|

sneueje xejos |

: ♦ |

||||||||||||||||

|

srqnuiLU xajos |

♦ 4 |

||||||||||||||||

|

eja^dojiqo |

ir |

1 |

|||||||||||||||

|

hhoombi иоид |

о |

о О |

О |

О |

IO U |

5 |

о |

О |

о |

to ; O ( |

5 |

||||||

Ф ф ф ^

ф i о. ф

*

8п

Рис.1. Страшная пещера. Раскоп 2006 г. Общий состав мелких позвоночных.

В современной фауне мелких млекопитающих, населяющих окрестности Страшной пещеры, преобладают животные лесостепного комплекса [Оводов и др., 1998; Пожидаева, 2005]: бурундук, лесные мыши, лесные полевки, мышовки, цокор, суслик, обыкновенный хомяк. В погадковом материале отмечены находки сурка и обитателей каменистых россыпей – скальных полевок и пищух.

Общий состав мелких млекопитающих Страшной пещеры свидетельствует о позднеплейстоценово-голоценовом возрасте отложений. В фауне сосуществуют виды, которые в настоящее время исключают единовременное их обитание на одной территории. Подобный смешанный облик фауны определяется не только географическим положением пещеры (с одной стороны – таежные леса северного Алтая, с другой – сухие степи Казахстана), но существованием перигляциального ландшафта, не имеющего аналогов в современности [Смирнов и др., 1990]. Изменение фаунистического состава на временном промежутке от позднего плейстоцена к современности вызвано сменой растительных сообществ и климатических условий на территории, прилегающей к Страшной пещере.

Находки лесных видов в отложениях свидетельствуют о постоянном присутствии лесных биотопов во времена плейстоцена. Леса могли занимать поймы рек и низины, и, вероятно, влияние лесов было менее заметным, чем в настоящее время. Большое число остатков луговых (M. myospalax, S.gregalis, полевки рода Microtus) и степных видов (Marmota sp., L. lagurus, S. undulatus) свидетельствует о значительных площадях, которые занимали разнотравные луга и степи, как злаковые, белополынные, кустарниковые, так и горные. Горные степи и полупустыни (кроме песчаных) также являются местами обитания тушканчиков Allactaga sp., чьи остатки в отложениях пещеры, хотя и немногочисленны, но постоянны. Особо отметим находку зубов тушканчика из группы Alactagulus-Pygeretmus – первую в пещерах Северо-западного Алтая. Эти зверьки населяют солончаки и та-кыры, практически лишенные растительности, что дает основание предположить наличие солянковых пустынь и глинистых степей в районе исследования в плейстоцене. Постоянные находки петрофильных видов (Alticola, Ochotona) говорят в пользу широкого распространения открытых щебневых и каменистых россыпей, курумников с обилием ниш и полостей. Полученная реконструкция не относится к какой-либо конкретной фазе осадконакопления, она дает усредненную картину.

Климат позднего плейстоцена и голоцена мог быть более теплым, чем теперь. Наличие в ископаемой фауне животных, ведущих подземный образ жизни (Ellobius) и не впадающих в настоящую зимнюю спячку, указывает на незначительное промерзание почв в зимнее время [Громов и др., 1963]. Понижение средних температур зимних месяцев могло привести к постепенному сокращению численности этих животных. В настоящее время не известны случаи обнаружения слепушонки на изучаемой территории. Для Северо-западного Алтая атмосферная влажность со времен позднего плей- стоцена, вероятно, изменилась несильно – плоскочерепные полевки (род Alticola), не терпящие высокой влажности и частых засух, обычны в этом регионе. В позднем плейстоцене и голоцене скальные полевки – одна из доминирующих фаунистических групп. Гидрологический режим окрестностей Страшной пещеры оставался стабильным, о чем говорят постоянные находки околоводных видов (A. terrestris, M. oeconomus).

Проведенное исследование показало, что:

-

1. Видовой состав мелких млекопитающих насчитывает более 40 видов.

-

2. Доминирующими группами на протяжении всего периода осадконакопления пещеры были полевки скальные и серые, алтайский цокор. Содоминирующие группы – суслик, сурок, степные пеструшки, лесные полевки.

-

3. Во времена позднего плейстоцена ландшафты были сильно мозаичны.

-

4. Климат плейстоцена был более мягким и влажным, чем в настоящее время.