Фауна палеолитической стоянки Лиственка на Среднем Енисее (предварительное сообщение)

Автор: Оводов Н.Д., Васильев С.К., Мартынович Н.В., Гуляев А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521313

IDR: 14521313

Текст статьи Фауна палеолитической стоянки Лиственка на Среднем Енисее (предварительное сообщение)

За более чем столетнюю историю изучения палеолитических памятников открытого типа в долине среднего течения Енисея и его притоков довольно полно выявлен список охотничьих трофеев их обитателей.

В настоящее время финально-палеолитическое многослойное местонахождение Лиственка, расположенное на правом берегу Енисея в окрестностях Дивногорска, хорошо известно археологам [Акимова и др., 2005]. За 13 полевых сезонов на Лиственке собрано из 19 культурных слоев значительное количество остатков промысловых млекопитающих, единичные кости белых куропаток, отмечено также несколько видов мелких грызунов: степная пеструшка, полевки: узкочерепная, экономка, водяная, а также копытный лемминг (определение О.В.Андренко и В.С.Зажигина).

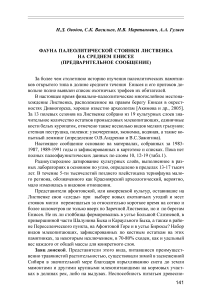

Настоящее сообщение основано на материалах, собранных за 19831987, 1989-1991 годы и зафиксированных в картотеке и списках. Пока нет полных палеофаунистических данных по слоям 10, 12-19 (табл.1).

Радиоуглеродное датирование культурных слоёв, выполненное в разных лабораториях в основном по углю, определено в пределах 13-17 тысяч лет. В течение 5-ти тысячелетий позднего плейстоцена териофауна малого региона, обозначенного как Красноярский археологический, вероятно, мало изменялась в видовом отношении.

Представители афонтовской, или кокоревской культур, оставившие на Лиственке свои «следы» при выборе новых охотничьих угодий и мест стоянок могли перемещаться за относительно короткое время на сотню и более километров не только вверх по Заречной Лиственке, но и по берегам Енисея. Не их ли стойбища формировались в устье Большой Слизневой, в привершинной части Шалунина Быка и Караульного Быка, а также в районе Переселенческого пункта, на Афонтовой Горе и в устье Бирюсы? Набор видов млекопитающих, зафиксированных по костным остаткам на этих памятниках, за некоторым исключением, в 70-80% сходен, как и удельный вес каждого от общей массы для конкретного слоя.

Заяц донской . Представители этого вида, питавшиеся преимущественно травянистой растительностью, существовали зимой в заснеженной Сибири в значительной мере благодаря взрыхливанию снега до земли мамонтами и другими крупными млекопитающими на кормовых участках в долинах рек, либо на выдувах. Неспособность питаться древесно-

Таблица I. Послойное распределение костей промысловых млекопитающих на археологическом местонахождении Лиственка

|

о о |

о |

$ |

го |

40 |

ОД |

9 |

од |

^2 |

о |

о |

|||

|

04 |

04 |

од |

^ |

о |

|||||||||

|

ОО |

од |

од |

|||||||||||

|

^ |

04 |

од |

|||||||||||

|

40 |

ОО |

00 |

ОД |

40 |

|||||||||

|

од |

го |

^ |

|||||||||||

|

о |

го |

го |

40 |

о |

|||||||||

|

го |

о |

ОО |

|||||||||||

|

ОД |

04 |

од |

о |

2 |

S |

||||||||

|

s о ri и |

од |

од |

04 |

S |

со |

||||||||

|

го |

^ |

40 |

5 |

Г- |

|||||||||

|

о |

с- |

од |

00 |

2 |

S |

||||||||

|

04 |

го |

>2 |

од |

2 |

о |

о |

|||||||

|

ОО |

04 |

од |

о |

^ од |

од |

04 |

о |

я |

|||||

|

Г- |

00 |

2 |

од |

го |

S |

||||||||

|

40 |

ОД |

г? |

00 |

||||||||||

|

^ |

ОО |

9 |

|||||||||||

|

40 |

2 |

о |

!£ |

||||||||||

|

го |

40 |

||||||||||||

|

од |

О |

||||||||||||

|

s m |

ti О |

I 'I и >д о m |

а о Ы) сЗ X & о ^. а П |

1 § Д § s > &.S в § & о | Е Е^ *5 д |

1 3 о R |

о =S 8 в Д' ^ о 3 а з Jr И 5 " STS о й- |

3 й- 33 £ ООН М и 3 |

сЗ & и :В О СЦ 5 -ё 5 ^ |

о I о & |

д ю S S 5 |

m & S о W |

S ^ о 5 о о 2 5 ч о о Щ |

|

кустарниковым кормом была обусловлена особым строением резцового аппарата [Оводов, Мартынович, Орлова, 2003; Оводов, 2006]. С гибелью мегафауны закончилась и славная жизнь этого представителя семейства двупарнорезцовых, на смену которому пришел хорошо известный нам современный заяц-беляк, который «научился» подгрызать даже стволики деревьев. Более тяжеловесный и медлительный донской заяц, по-видимо-му, был несложной добычей для палеолитического охотника, особенно в зимнее время.

Псовые : волк, лисица, песец. Последние два вида, представлены в коллекции довольно сомнительными в диагностическом плане остатками, требующими дополнительного диагностического материала. Кости волка обнаружены в слое 7, 8 и 17. В слое 17 найдены костные остатки мелкого представителя рода Canis. Учитывая сделанные И.Т.Савенковым и В.И.Громовым находки плейстоценовых собак на Афонтовой Горе, не исключено, что одомашненные волки могли существовать и на Лиственке под покровительством человека. Косвенным свидетельством этому могут быть сохранившиеся в культурных слоях пяточные и другие кости со следами погрызов на участках, богатых сухожильными связками. Уместно напомнить о находке костей «волка или собаки» (определение Н.М.Ермоловой) в 1-ом и 2-ом слоях стоянки Кокорево IV (Киперный Лог) по Абрамовой и др. [1991]. Возраст 2-го слоя этого местонахождения по углю равен 15460 ± 330 лет (ЛЕ-540).

Медведь . Полный второй правый метакарп обозначен как «подъемка».

Кулан . Определён по копытной фаланге из 8-го культурного слоя.

Северный олень - весьма характерное копытное для Сартанского времени Сибири. В первую очередь именно этому животному палеолитический человек Северной Евразии обязан своим выживанием. Отдельные популяции северного оленя [Оводов, Мартынович, Малимонова, 2000], как и в современности, совершали в плейстоцене сезонные миграции, становясь при этом добычей не только волков, росомах, но и людей (из 60 палеолитических стоянок в среднем течении Енисея остатки его отмечены в 38).

Архар и сибирский горный козел . Эти звери, можно сказать экзотичные для обсуждаемого памятника, ныне обитающие в высокогорных областях Алтая и Саян, в позднем плейстоцене опускались в долины рек и речек, в поисках корма, как и снежные барсы, имеющие к ним отнюдь не «краснокнижный» интерес. В VII палеолитическом слое стоянки Большая Слизнева (раскопки Н.П.Макарова и А.С.Вдовина), что в 30 км от Листвен-ки по тому же правому берегу Енисея, соотношение костей баранов (188) и северных оленей (17) находятся количественно в обратной пропорции по сравнению с Лиственкой практически по любому слою.

Бизон. Суммарно остатки бизонов в слоях Лиственки по количеству стоят на втором месте после заячьих костей. По своим размерам эти животные были очень крупными и не уступали таковым, обитавшим в эпоху Казанцевского межледниковья. К финалу палеолита численность бизонов в Приенисейской Сибири оставалась достаточно высокой, чем с успехом пользовались охотники древнекаменного века (остатки бизонов встречены в 42 палеолитических памятниках из 60).

Детальные наблюдения в процессе раскопок позволили Е.В.Акимовой с соавторами [2005] правильно оценить природу планиграфического и стратиграфического распределения костных остатков, связанную с утилизацией добычи обитателями Лиственки. Основу питания людей, не принимая во внимание зайцев, составляло мясо бизонов и в меньшей степени северного оленя. Их, как и других животных, жители этих поселений добывали в окрестностях стоянки. Крупных животных разделывали на месте и затем переносили части туш к стойбищу, чтобы не оставлять своим пищевым конкурентам.

Определение сезонности обитания людей на той, или иной палеолитической стоянке, - одна из сложных проблем. При наличии чёткой картины существования долговременного жилища с массивной каменной обкладкой по периметру и одним, или несколькими очагами археологи резонно предполагают, что здесь имело место зимнее стойбище. Можно делать прогноз, опираясь и на признаки зоологического свойства, как, например: 1) по спилам зубов млекопитающих (ростовая структура), 2) теплому сезону года отвечает наличие остатков взрослых птиц, мигрирующих на зиму к югу, либо не вставших на крыло (преимущественно водоплавающие), 3) наличие костей зимоспящих в подземных убежищах млекопитающих (суслик, сурок, барсук), 4) присутствие остатков некоторых видов животных достигших подросткового возраста, когда эпифизы на трубчатых костях причленены хрящевыми прослойками и отпадают в процессе захоронения. Примером могут служить метаподии зайцев. Все найденные в культурных слоях Лиственки плюсневые и пястные кости донских зайцев (377 экземпляров) имеют прочно приросший дистальный эпифиз, что указывает на обитаемость поселений людьми в любые сезоны года кроме осеннего периода. Такая же картина свойственна и сходному (?) по времени [Макаров, Ямских, 1995] многослойному памятнику Караульный Бык, что на противоположном, левом берегу Енисея близ устья р. Караульной. Здесь было собрано в пределах 6-9 палеолитических слоёв 1996 заячьих костей, из которых 284 (14,2 %) приходилось на долю метаподий с прочно приросшими дистальными эпифизами при полном отсутствии костей от взрослых особей. Что заставляло людей покидать эти стойбища в осеннее время, пока трудно конкретно объяснить. Возможно, причиной тому был целенаправленный уход в сторону более благоприятного места для зимования, для заготовки мяса (вяление) и своевременного оптового сбора сухостоя, валёжника и общего обустройства стационарного лагеря в подготовке его к суровому зимнему периоду. Иную картину по таким же остаткам зайцев Н.М.Ермолова определила для стоянки Кокорево II на Енисее, где эти зверьки были добыты именно в осенний период (Абрамова и др., 1975). Подобное заключение сделано и в отношении однослойной палео- 144

литической стоянки Каштанка I (Куртакский археологический район) на основании найденных костей околоводных птиц и зимоспящих млекопитающих [Бокарев, Мартынович,1992].