Фаунистические остатки из поселения Новоильинка-3 (по материалам раскопок 2010 года)

Автор: Васильев С.К., Кирюшин К.Ю., Ситников С.М., Семибратов В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521737

IDR: 14521737

Текст статьи Фаунистические остатки из поселения Новоильинка-3 (по материалам раскопок 2010 года)

Поселение Новоильинка-3 находится в Хабарском районе Алтайского края, в 8 км к западу от с. Новоильинка, в южной части небольшой возвышенности, образованной старицей р. Бурла. Памятник открыт в 2004 г. С.М. Ситниковым, под руководством которого в 2005-2006 гг вскрыто около 40 м2. В 2010 г. на поселении исследовано 96 м2 [Кирюшин и др., 2010]. Культурный слой (слабо-гумусированная супесь серого цвета), содержащий находки, залегал на глубине 0,3-0,6 м. В северной, южной и восточной частях раскопа зафиксированы ямы, которые выделялись более темным цветом (гумусированная супесь) на фоне слабо-гумусированной супеси серого цвета. Глубина ям составляла 0,7–0,75 м от дневной поверхности, а диаметр 2-4 м. Мы считаем, что это не ямы, а древние неровности рельефа, заполненные костями животных (за счет чего сформировалась гумусированная супесь темного цвета) и обломками глиняных сосудов. В этих «ямах» обнаружены части скелетов копытных животных (коней). Часть костей лежала в анатомическом порядке (черепа без нижних челюстей, тазовые кости и нижние конечности, шейные позвонки и ребра). Видимо в ходе работ мы исследовали периферию поселения – место, куда выбрасывали пищевые отходы и разбитую посуду.

Первоначальные раскопки поселения Новоильинка-3 в 2005 г. принесли около 420 костных остатков (из них 63,7 % неопределимых). Большая часть определимого материала (94,1 %) относилась к лошади. Единичные остатки принадлежали туру, лосю и сайгаку [Ситников и др., 2007]. Раскопки памятника в 2010 г. дали в общей сложности 8 420 остеологических остатков (78,9 % неопределимые). Определимые кости принадлежат лошади (96,7 %) и туру (3,2 %). Найдено по одной кости косули и лисицы.

Костные остатки, захороненные в рыхлом супесчаном слое, по большей части очень плохой сохранности, отвечающей 3-4 стадии выветривания по шкале Беренсмейера [Behre^^smeyer, 1978]. Поверхность костей выветрелая и корродированная под воздействием атмосферных агентов, гуминовых кислот и корней растений. Часть остатков изменена процессами разрушения до почти неузнаваемого состояния. Как наиболее прочные элементы скелета, лучше всего сохранились зубы из полностью распавшихся лошадиных черепов. Собранные остатки относятся, несомненно, к кухонным отбросам, поскольку все крупные трубчатые кости были разбиты для извлечения костного мозга. С другой стороны, присутствует значительное число целых пястных и плюсневых костей лошади (до 14 % от общего количества). Целиком сохранилось большинство первых и вторых фаланг. Это указывает на относительное изобилие пищевых ресурсов на поселении, когда дистальные отделы конечностей лошадей не утилизировались, а сразу попадали в отбросы.

В определимом материале преобладают остатки лошади (1 718 костей). По нижним отделам берцовой кости подсчитано, что они принадлежали, как минимум, 25 особям. Представлены все элементы скелета. Наименее сохранились черепа и нижнии челюсти (2,6 %). Напротив, изолированные зубы верхней и нижней челюсти составляют 36,9 % костных остатков. На долю позвонков и их обломков приходится 11,9 %, а фрагментов лопаток, тазовых и крупных трубчатых костей – 22 %. Кости дистальных отделов конечностей (включая метаподии) составляют 26,7 %. Изолированные зубы лошади по возрастным категориям распределяются следующим образом: зубы молочной генерации – 14,1 %, зубы постоянной смены, слабо затронутые стиранием, – 21,9 %, зубы взрослых особей – 57,4 %, сильно стертые зубы старых особей – 6,6 %. Таким образом, почти две трети изолированных зубов принадлежали взрослым и старым особям. Среди остатков посткраниального скелета зафиксировано всего лишь 2,3 % костей с отпавшими эпифизами, от молодых и полувзрослых особей.

К дикой или домашней лошади относятся остатки из Новоильинки-3? Наиболее близким географическим и хронологическим аналогом Новои-льинки-3 следует считать фауну поселения Ботай (Северный Казахстан, III тыс. до н. э.), где собрано свыше 300 тыс. костных остатков. Здесь также 99,9 % костей принадлежат лошади [Ермолова, 1993; Кузьмина, 1993]. Часть исследователей полагает, что лошади Ботая относятся к дикой форме [Ермолова, 1993; Гасилин и др., 2008], другие относят их к домашней лошади [Кузьмина, 1993, 1997; Be^^e c ke, Vo^^ de^^ D r ies c h, 20 0 3 ] . Практик а показывает, что различить близкородственные, сходные по размерам и морфологии остатки дикой и домашней форм лошади не представляется возможным. Судить об этом можно в основном лишь исходя из археологического контекста. Известно, что среди остатков домашних лошадей в слоях памятников, как правило, преобладают кости и зубы молодых и полувзрослых особей, что никак не может быть отнесено к остаткам из поселений Новоильинка-3 и Ботай. Не удалось также обнаружить и следов характерных потертостей, оставленных удилами на премолярах.

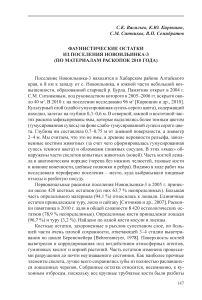

В Новоильинке-3 сохранилось целиком 10 пястных и 3 плюсневые кости, не считая большого числа их проксимальных и дистальных отделов. Это позволило использовать данные кости для построения графиков средних пропорций метаподий по методике В. Айзенманн. Сравнение всего имеющегося в нашем распоряжении материала позволило заключить, что по размерам и пропорциям пястных и плюсневых костей лошадь из Новоиль-инки-3 наиболее сходна с позднеплейстоценовой Equus ex. gr. gallicus юго- востока Западной Сибири, но отличалась от нее меньшей массивностью и несколько более мелкими размерами. Большое сходство с Equus ex.gr. gal-licus и лошадью из Новоильинки-3 демонстрируют также часть пястных костей лошади с поселения Чича-1, предположительно отнесенных к дикой форме – тарпану (см. рисунок). Вычисленный по длине метаподий рост в холке у лошадей из Новоильинки-3 составил 140-152 см (146 см в среднем). Сравнение серий других костей посткраниального скелета показало,

Диаграммы соотношений средних пропорций пястных и плюсневых костей лошадей позднего плейстоцена и голоцена юга Западной Сибири.

1 - Новоильинка-3 (MC III: п = 10-25; MT II I : п = 3-14 ) ; 2 - Equus ex. gr gallicus , Красный Яр, 28–33 тыс. л.н. (MC III: ^^ = 16–23; MT III: ^^ = 23–32); 3 – «Тарпан», Чича-1, начало позднего голоцена (MC III: ^^ = 3–4).

что лошадь из Новоильинки-3 незначительно уступала в средних значениях промеров лошадям Ботая [Кузьмина, 1993, 1997].

Таким образом, однозначно ответить на вопрос, являлась ли одомашненной лошадь с поселения Новоильинка-3, пока не представляется возможным. Исходя из археологического контекста, анализа представленных остатков лошадей, а также строения метаподий, можно предположить, что данная лошадь относилась к дикой форме – тарпану. Несомненно одно – независимо от того, дикой или домашней является лошадь из Новоильин-ки-3, она обнаруживает в строении метаподий явственные признаки преемственности от позднеплейстоценовых лошадей, обитавших на этой же территории.

К туру относятся 56 остатков, принадлежащих, как минимум, 2 особям – полувзрослой и относительно некрупной взрослой (по-видимому, самке). Кроме того, имеется обломок нижней трети диафиза плечевой кости, по размерам и толщине стенок диафиза (от 9-12 до 16,5 мм) вполне сопоставимый с самыми крупными представителями Bison priscus или Bos primigenius . Мелкие фрагменты черепа и нижней челюсти составляют 5,5 %, изолированные зубы – 34,5 %, обломки крупных трубчатых костей – 14,5 %, костей дистальных отделов конечностей – 45,5 %. Принадлежность остатков к роду Bos установлена на основе строения дистальных отделов пястных костей, имеющих характерные вытянутые мыщелки медиального и латерального суставных блоков. Ширина нижнего отдела пястных костей составляет около 67 и 69 мм (экз. из раскопок 2005 г.). Длина пяточной кости – 158,5 мм. Сагиттальная длина первых передних фаланг – 59, 62 и 64 мм, ширина верхнего конца - 34 мм, а нижнего - 32,2 мм; ширина диафиза – 28,3 и 31 мм. Латеральная длина астрагала около 81 мм, а медиальная – 73,4 мм. Большинство из указанных промеров близки к средним значениям соответствующих промеров ранне- и среднеголоценового тура Варфоломеевской стоянки в степном Поволжье [Гасилин и др., 2008].

Косуля представлена единственной находкой – верхней половиной плюсневой кости, сильно разрушенной выветриванием.

От лисицы найден левый нижний хищнический зуб (М , ), длина которого 15,7 мм, а ширина 6,3 мм.

Несмотря на обилие костных остатков, фауна Новоильинки-3 крайне бедна по количеству видов. Абсолютно доминируют остатки лошади, на долю тура приходится чуть более 3 %, остальные виды - лось, косуля, сайгак и лисица - представлены единичными находками. Сходная картина наблюдается и на поселении Ботай, где всего лишь 0,1 % костных остатков относится к зубру, туру, сайгаку, медведю, волку, лисице, корсаку, бобру, зайцу, сурку и домашней собаке [Ермолова, 1993]. Анализ состава фауны свидетельствует, что в период существования поселения Новоильинка-3 здесь, как и в современную эпоху, господствовали открытые степные пространства с узкими полосами пойменных лесов и тростниковых займищ вдоль берегов степных речек и озер.