Фаунистический набор и планиграфическая структура стоянки начального верхнего палеолита в Северной Монголии (Толбор-21)

Автор: Рыбин Е.П., Клементьев А.М., Рендю В., Хаценович А.М., Марченко Д.В., Гунчинсурен Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые результаты палеонтологического и зооархеологического исследования комплекса горизонта 3В стоянки Толбор-21 в бассейне р. Селенга в Северной Монголии. Каменная индустрия этого объекта относится к индустриям крупных пластин начального верхнего палеолита в его южносибирском - центральноазиатском варианте. На основании сопоставления особенностей фаунистического состава и распределения обработанных костей по территории стоянки определены виды, предпочитаемые для употребления в пищу, характер воздействия человека на фаунистические остатки, а также планиграфия их распространения на территории памятника. Все четыре вида крупных млекопитающих (шерстистый носорог, лошадь, кулан, як), которые были определены на объектах Толбора-21, относятся к группе степных обитателей. На территории стоянки Толбор-21 можно идентифицировать разделку туш лошадей с целью получения мяса, костного мозга и жира, происходившую непосредственно на стоянке. При изучении планиграфии горизонта 3В стоянки Толбор-21 очерчивается ее сложная структура, связанная с выделением функционально различных участков слоя, в которых были обнаружены кости. Подавляющее большинство фаунистических остатков и, в частности, все кости, модифицированные человеком, были найдены в пределах структурных единиц слоя, таких как каменная конструкция в раскопе 4 и два кострища в Раскопе 2. Полученные нами данные могут свидетельствовать о развитых поселенческих системах древнего человека начального верхнего палеолита даже в специфических условиях мастерских на выходах сырья.

Монголия, начальный верхний палеолит, фаунистический набор, археозоология, планиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145051

IDR: 145145051 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.231-237

Текст научной статьи Фаунистический набор и планиграфическая структура стоянки начального верхнего палеолита в Северной Монголии (Толбор-21)

Во сточная часть Центральной Азии является регионом, где представлено наибольшее, на сегодняшний день, количество пластинчатых комплексов начальной стадии верхнего палеолита в хронологическом промежутке от 45–35 тыс. кал. л.н. Согласно наиболее вероятному сценарию, распространение этих индустрий связано с движением человеческих популяций из западной части Южной Сибири с территории Горного Алтая [Деревянко, 2009; Рыбин, 2014]. На предполагаемом миграционном пути распространения человеческие группы должны были преодолеть различные ландшафтногеографические зоны, что предполагает наличие адаптационной гибкости у этого населения. Существование на протяжении 10 тыс. лет в условиях мозаичных ландшафтов Монголии должно было обеспечиваться подходящими для этих физико-географиче ских обстоятельств набором адаптационных стратегий. Вместе с тем определение характера адаптаций человеческих популяций начальной стадии верхнего палеолита восточной части Центральной Азии во многом остаются одним из наименее обеспеченных фактологическим материалом объектом исследований. В первую очередь, затруднительна реконструкция систем жизнеобеспечения. В лессовидных отложениях палеолитических стоянок Монголии кости сохраняются плохо, фаунистические остатки представлены единичными фрагментами; редкие описания фаунистических ассамбляжей ограничиваются определением списка видов, не привязанных к конкретным поведенческим ситуациям их использования, или фиксацией их в пределах структурных элементов культурного слоя. В отличие от начального верхнего палеолита Забайкалья, где на стоянках хорошо представлены сложные поселенческие элементы, такие как ямы и жилища [Ташак, 2016;

Лбова, 2000; Константинов, 1994], для начального верхнего палеолита Северной Монголии до сих пор не было описано таких структур. При крайней бедности данных о способах жизнеобеспечения человека, пока, по существу, единственным способом определения поселенческих систем в Монголии является анализ каменных артефактов и петрографические характеристики использовавшихся каменных пород.

Наиболее плотная концентрация памятников начального верхнего палеолита фиксируется в Северной Монголии в среднем течении р. Селенга, впадающей в озеро Байкал, и ее притоков – рек Их-Тулбурийн-гол (Толбор), Харганын-гол, Эгийн-гол. Этот район относится к Хангайской горной области, близкой по своим природным характеристикам к поясу гор Южной Сибири. Благодаря интенсивным исследованиям последних 15 лет, на основе этого кластера палеолитических памятников был достигнут значительный прогресс в определении хронологии, последовательности смены культурных комплексов, а также развития каменной технологии на протяжении финала среднего палеолита и верхнего палеолита. Наиболее заметный вклад в исследования проблематики становления верхнего палеолита на этой территории были внесены исследованиями на двух реках – Харганын-гол и Их-Тулбэрийн-гол. В результате применения современных методов раскопок и датирования, а также использования естественно-научных методов был изучен ряд стоянок, что позволило достичь прогресса в изучении систем жизнеобеспечения древнего человека начального верхнего палеолита [Деревянко и др., 2007; Коломиец и др., 2009]. В данной работе мы представляем первые результаты палеонтологического и зооархеологического исследования комплексов стоянки Толбор-21, от- крытой в 2011 г. и исследовавшейся в 2014–2017 гг. [Табарев и др., 2012; Рыбин и др., 2017]. На основании сопоставления особенностей фаунистического состава и распределения обработанных костей по территории стоянки мы постараемся определить характер окружающей среды, виды, предпочитаемые для употребления в пищу, и характер распространения фаунистических остатков на территории памятника.

Стоянка Толбор-21 находится в средней части долины р. Их-Тулбурийн-гол (Толбор), правом притоке р. Селенги, в 12 км от впадения Толбора в Селенгу. Она расположена на пологом веерообразном склоне, сформированном полигенетическими седи-ментами. В 100–200 м от стоянки имеются выходы метаморфизованных осадочных пород – силицитов, относящихся к Тулбурской свите пермского периода и пригодных для изготовления каменных артефактов. В толборском районе эксплуатировались преимущественно первичные выходы высококачественных окремненных пород. Здесь все известные до настоящего времени стоянки находятся около выходов сырья на расстоянии, не превышающем нескольких сотен метров. Такое расположение памятника является типичным для долины Толбора, но отражает лишь фрагмент поселенческих систем и стратегий мобильности древнего человека, так как, за исключением стоянки Толбор-15, все памятники, приближенные к руслу реки, были уничтожены позднейшей эрозией.

На наиболее ровном участке склона, имевшем превышение над дном распадка ок. 25–28 м в его восточной и западной частях, были заложены 4 раскопа и два разведочных шурфа, на основании датирования которых были определены хронологические рамки существования начального верхнего палеолита стоянки в пределах 39–44 тыс. некал. л.н. В раскопах 1, 2, 4 и шурфах 1 и 2 была выявлена схожая последовательность культурных комплексов, обозначенных нами как археологические горизонты. Толщина вскрытых отложений варьирует от 160 до 220 см. Основная концентрация каменных артефактов включена в иловатые отложения диамикта литологического слоя 3. Она находится в пределах последовательности ламинарных склоновых отложений, которые разделяются несколькими эпизодами солифлюкции, отражающими климатические события позднего плейстоцена. В верхней части этого слоя находятся артефакты горизонта 3А. Ниже, в пределах этого же слоя, располагается последовательность более тонкодисперсных ламинарных отложений, подвергшихся влиянию низкоэнергетических солифлюкционных процессов и включающих концентрацию артефактов, костей и различных пространственных структур горизон- та 3В. Под горизонтом 3B располагается небольшой, не образующий единого стратиграфического уровня ассамбляж горизонта 3С. В раскопе 1 под горизонтом 3С находятся единичные, очевидно, перемещенные артефакты и кости эфемерного археологического горизонта 5–6, скорее всего, относящегося к среднему палеолиту. Раскоп 3, рассекающий склон и непосредственно примыкающий к раскопу 2, был направлен на изучение стратиграфически самого нижнего культуросодержащего уровня палеопочвы литологического слоя 13 и не рассматривается в данной статье.

С горизонтами 3A–3C, мощностью ок. 0,6 м, связаны практически все фаунистические находки на памятнике. В то время как можно уверенно сказать, что горизонт 3B маркируется уровнем горизонтально залегающих костей и артефактов, прослеживаемым по всей территории стоянки, для горизонта 3A известны лишь две находки кости, и, вероятно, к горизонту 3С может быть отнесено по одной находке кости из шурфа 1 и раскопа 2. Одна кость плейстоценовой лошади была обнаружена в археологическом горизонте 6 раскопа 1 и относится к среднему палеолиту. Для горизонта 3В была получена серия радиоуглеродных датировок, близких более молодому определению из шурфа 2 и находящихся в узких хронологических рамках на всей площади стоянки.

Общий состав изученного фаунистического ассамбляжа составил 210 экз. ко стей и их фрагментов.

Раскоп 1 находится в западной части склона. Его площадь составляет 12 м2. В середине литологического субгоризонта 3.4 выделяется основной уровень концентрации артефактов, а также фаунистические находки, которых было найдено здесь 9 экз. (см. таблицу ). Среди них фрагмент зуба ископаемой лошади и кость пищухи. Количество индивидуумов (MNI) для каждого вида не превышает одной особи. Обнаружен также единственный фрагмент скорлупы яйца страуса. Этот участок явно относится к периферии стоянки, здесь происходила первичная обработка нуклеусов.

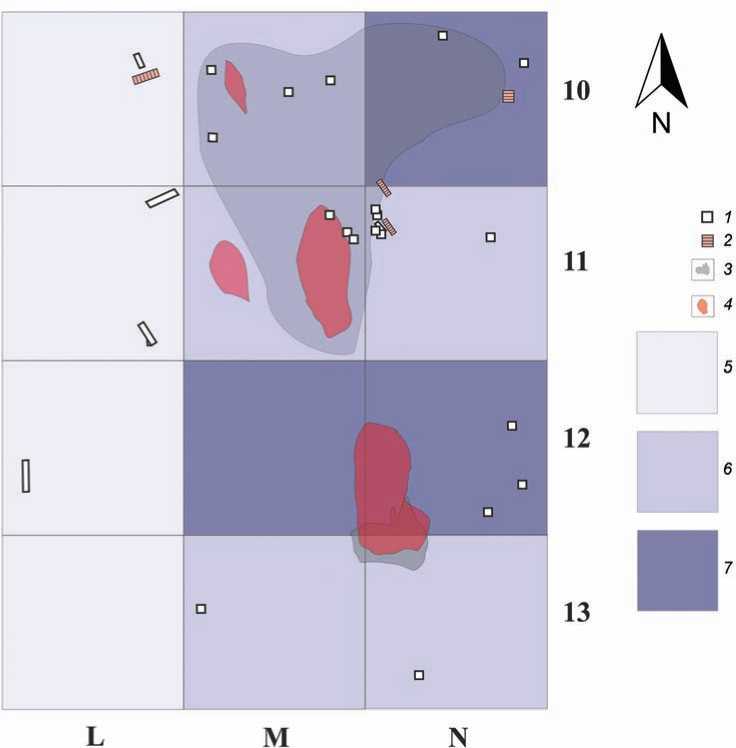

Раскоп 2 располагался в средней части склона на востоке стоянки. Общая вскрытая площадь составила 12 м2. В пределах горизонта 3B была определена сложная структура слоя, включающая два кострища, и связанные с ними предметы неутилитарного назначения, а также коллекция разнообразных орудий, включающая специфические для начального верхнего палеолита типы (пластины с черешком, скошенные острия и овальные и листовидные бифасы) (рис. 1). В слое определены три вида копытных: ископаемая лошадь, кулан и байкальский як (по одной особи). Кроме того, можно

Фаунистический набор археологического горизонта 3В стоянки Толбор-21

|

Таксон/категория остатков |

Раскоп 1 |

Раскоп 2 |

Раскоп 4 |

|||

|

NISP* |

MNI** |

NISP |

MNI |

NISP |

MNI |

|

|

Struthio sp. |

1 |

– |

3 |

– |

1 |

– |

|

Rodentia |

– |

– |

3 |

– |

11 |

– |

|

Marmota sibirica |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Ochotona sp. |

1 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

|

Coelodonta antiquitatis |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Equus hemionus |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Equus ferus |

1 |

1 |

8 |

1 |

1 |

1 |

|

Equidae gen. |

– |

– |

1 |

– |

2 |

– |

|

Bos baicalensis |

– |

– |

1 |

1 |

– |

— |

|

Bovidae gen. |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

|

Крупное копытное |

1 |

– |

12 |

– |

15 |

– |

|

Копытное средних размеров |

– |

– |

2 |

– |

6 |

– |

|

Неопределимые |

5 |

– |

80 |

– |

49 |

– |

|

Итого |

9 |

2 |

115 |

5 |

86 |

2 |

|

*NISP – количество остатков. **MNI – минимально возможное количество особей. |

||||||

|

Раскоп 2 |

||||||

Рис. 1. План распределения фаунистических остатков и поселенческих структур археологического горизонта 3В раскопа 2 стоянки Толбор-21.

1 – кость; 2 – кость со следами модификации человеком; 3 – зольные пятна; 4 – пятна прокала.

Плотность распределения мелких находок (до 2 см) по квадратам: 5 – 90–199 экз.; 6 – 200–399 экз.; 7 – >400 экз.

констатировать наличие остатков крупного представителя быков по имеющимся костям (вероятно, также яка). Количество неопределимых фрагментов в слое довольно велико (81,7 %), что обычно характеризуется как кухонные отбросы. На отдельных фрагментах костей обнаружены следы антропогенного воздействия. Среди крупных обломков встречено много (50 %) продольных костных фрагментов, интерпретируемых нами как остатки заготовки костного сырья. В скоплении около кострища 1, помимо фрагментированных костей млекопитающих, найдено три фрагмента скорлупы яйца страуса. Находки обработанных костей ассоциированы исключительно с кострищем 1, где, судя по высокой концентрации мелких отходов расщепления, происходила интенсивная редукция нуклеусов. Также с этой зоной связаны и находки мелких фрагментированных костей. С кострищем 2 ассоциированы только мелкие фрагменты костей.

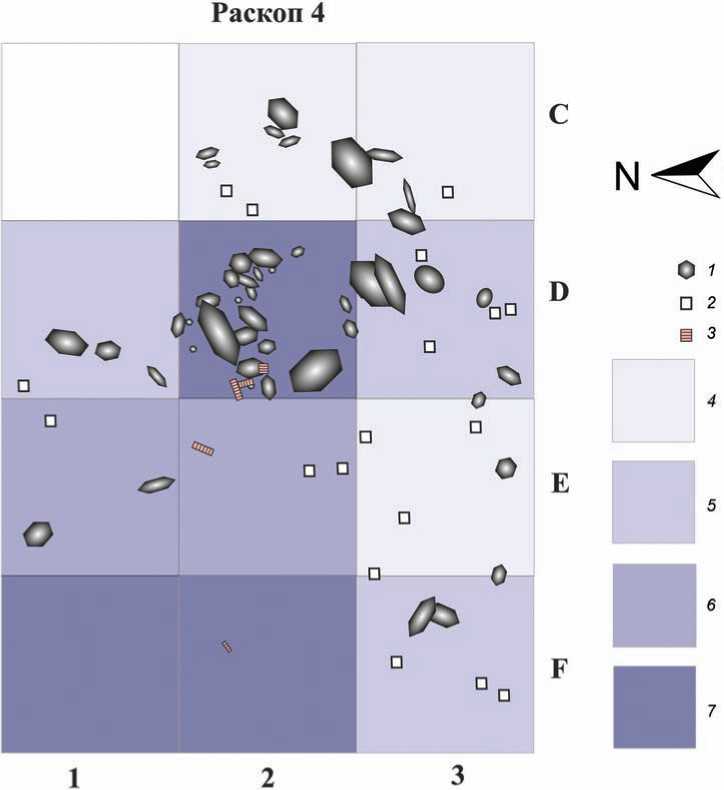

Заложенный в верхней части склона, и имеющий самую высокую гипсометрическую позицию раскоп № 4 площадью 12 м2 расположен в восточной части стоянки. Здесь была обнаружена овальная каменная конструкция (рис. 2). На площади конструкции и территории, примыкающей к ней, имеется кластер находок, включающий скопление нуклеусов и основную часть орудий, обнаруженных на этом участке памятника. Здесь, помимо единичных костей грызуна, лошади, остатков крупных и средних копытных, установлено присутствие шерстистого носорога по обломку зуба. Фрагменты зубов эквид фрагментарны и не позволяют установить видовую принадлежность. Фраг-ментированность костного материала очень велика, доля определимых костей составляет всего 18,6 %. Среди костей крупных животных высока доля продольно расколотых фрагментов (50 %), в т.ч. единственный фрагмент метаподии лошади.

Рис. 2. План распределения фаунистических остатков и поселенческих структур археологического горизонта 3В раскопа 4 стоянки Толбор-21.

1 – камень; 2 – кость; 3 – кость со следами модификации человеком.

Плотность распределения мелких находок (до 2 см) по квадратам: 4 – 10–30 экз.; 5 – 30–50 экз.; 6 – 50–70 экз.; 7 – 70–90 экз.

Определен один фрагмент скорлупы яйца страуса. Все модифицированные человеком кости находятся на участке, где была расположена конструкция, судя по характеру костных остатков, здесь происходила разделка частей туши лошади. С конструкцией же ассоциировано и основное скопление мелких фрагментов костей.

В результате археозоологического исследования было установлено, что у 60 % изученных костей на их кортикальной поверхности сохранились следы воздействия внешней среды. Распространенность трещин (26 %) и отслаивание частей поверхностей (42 %) могут указывать на медленное захоронение ко стей. Эти данные перекликаются с высокой долей костей, сохранивших следы корневой системы на поверхности (62 %). В результате всех этих факторов большинство костей не сохранили кортикальную поверхность – у 52 % не сохранилось более 75 % их поверхности; это значительно уменьшает возможно сти идентифицирования модификации костей человеком.

На поверхности костей отсутствуют следы воздействия хищников. Напротив, несмотря на плохую сохранность, на 11 экз. сохранились следы человеческого воздействия. На ребре копытного животного средних размеров были обнаружены следы нарезки, свидетельствующие о тонкой разделке животного (раскоп 4). Два других свидетельства нарезок не относятся к числу очевидных и не включаются в общее число. Они были обнаружены на двух трубчатых фрагментах больших берцовых костей лошади (раскоп 1 и раскоп 4). Наиболее распространенным типом воздействия являются выемки, получившиеся в результате разбивания костей с целью извлечения костного мозга и жира. Они зафиксированы на трех метаподиях лошадей (все происходят из раскопа 4), двух больших берцовых костях лошадей (раскоп 2 и раскоп 4) и четырех фрагментах трубчатых костей крупных копытных (три ко сти из раскопа 4 и одна ко сть из раскопа 2). Кроме того, может быть упомянут костяной отщеп (раскоп 2), полученный в результате разбивания кости.

Страус до сих пор остается обитателем пустынь и саванн Африки и был также обычен в зональных степях Азии в течение плейстоцена. Все четыре вида крупных млекопитающих (шерстистый носорог, лошадь, кулан, як), которые были определены на объектах Толбора-21, относятся к группе степных обитателей [Клементьев, 2011]. Скудное представительство их остатков можно объяснять разными причинами, но нет сомнения, что именно они были самыми востребованными в качестве пищевых ресурсов древнего населения долины Толбора. Окружающие ландшафты обеспечивали круглого- дичный выпас этих копытных и их процветание. Исходя из распределения и характера следов человеческого воздействия на кости, мы предполагаем, что на территории стоянки Толбор-21 возможно идентифицировать разделку туш лошадей с целью получения мяса, костного мозга и жира, происходившего непосредственно на стоянке. При изучении планиграфии горизонта 3В стоянки Толбор-21 очерчивается ее сложная структура, связанная с выделением функционально различных участков слоя, в которых были обнаружены кости. Подавляющее большинство фаунистических остатков и, в частности, все кости, модифицированные человеком, были найдены в пределах структурных единиц слоя, таких, как каменная конструкция и кострище. Полученные нами данные могут свидетельствовать о развитых поселенческих системах древнего человека начального верхнего палеолита даже в специфических условиях мастерских на выходах сырья.

Аналитические исследования выполнены за счет проекта НИР № 0329-2019-0002 «Древнейшие культурные процессы на территории Центральной Азии». Полевые работы выполнены при поддержке гранта РФФИ 19-59-44010 Монг_т «Пустынные земли: смена палеолитических культур в степных и пустынных ландшафтах Монголии во время последнего максимума оледенения плейстоцена и позднего дриаса».

Список литературы Фаунистический набор и планиграфическая структура стоянки начального верхнего палеолита в Северной Монголии (Толбор-21)

- Деревянко А.П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. - Новосибирск, 2009. - 328 с

- Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии (стоянка Толбор-4) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2007. - № 1 (29). - С. 16-38

- Клементьев А.М. Ландшафты бассейна реки Уды (Забайкалье) в позднем неоплейстоцене: автореф. дис.... канд. геогр. наук. - Томск, 2011. - 18 с

- Коломиец В.Д., Гладышев С.А., Безрукова Е.В., Рыбин Е.П., Летунова П.П., Абзаева А. А. Природная среда и человек в позднем неоплейстоцене Северной Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2009. - № 1 (37). - С. 2-14

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии: К Всемирному археологическому интер-конгрессу (Забайкалье, 1996). - Улан-Удэ;Чита: Изд-во Ин-та общественных наук БНЦ СО РАН; Чит. пед. ин-т, 1994. - 264 с.

- Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. - 240 с

- Рыбин Е.П. Хронология и географическое распространение культурно значимых артефактов в начальном верхнем палеолите Северной Азии и восточной части Центральной Азии // Изв. Алт. гос. ун-та. - 2014. - Вып. 4 (84), т. 1. - С. 188-198

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Звинс Н., Гунчинсурэн Б., Пэйн К., Болорбат Ц., Анойкин А. А., Харевич В.М., Одсурен Д., Маргад-Эрдэнэ Г. Стратиграфия и культурная последовательность стоянки Толбор-21 (Северная Монголия): итоги работ 2014-2016 годов и дальнейшие перспективы исследований // Теория и практика археологических исследований. - 2017. -Т. 15, № 4 (20). - С. 158-168

- Табарев А.В., Гунчинсурэн Б., Гиллам Дж., Гладышев С. А., Доганджич Т., Звин Н., Болорбат Ц., Одсурэн Д. Комплекс памятников каменного века в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол, Северная Монголия // Археологийн Судлал. - Улан-Батор: ИА МАН, 2012. - Т. XXXII. С. 26-64

- Ташак В.И. Восточный комплекс палеолитического поселения Подзвонкая в Западном Забайкалье. - Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2016. - 185 с