Феномен антиэнтропийного ускорения восстановления функционально-структурных свойств тканей травмированной голени

Автор: Щуров И.В., Марфицын В.П., Швед С.И., Колчева О.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Дается теоретическое обоснование феномена увеличения прочности металла при воздействии на него за очень малые промежутки времени с большой начальной энергией. Представленный график изменений в начале координат энтропийно-энергетической зависимости позволяет объяснить некоторые феномены поведения металлов в экстремальных условиях. С позиций исследованных эффектов рассматривается феномен ускорения заживления переломов костей голени при увеличении тяжести травмы у 80 детей и подростков. Выявлены условия появления эффекта стимулирующего влияния повреждения на восстановление сократительной способности мышц.

Лечение переломов, функциональная реабилитация, динамометрия, энтропия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120882

IDR: 142120882

Текст научной статьи Феномен антиэнтропийного ускорения восстановления функционально-структурных свойств тканей травмированной голени

Некоторые явления в природе и технике происходят за очень малые промежутки времени с большой начальной энергией. В технике к этим процессам можно отнести тепловой удар при закалке, штамповку взрывом, когда одновременно происходят механическое и тепловое, а также радиационное воздействие на металл. В результате таких воздействий происходит увеличение прочности материала.

Такие внешние экстремальные механические воздействия сопровождаются эффектами, не укладывающимися в обычные рамки соотношений вероятности достижения предельного состояния. Рассмотрение этих явлений с позиции применения энтропийно-энергетического параметра позволяет понять их физический механизм.

Энтропийно-энергетический параметр имеет выражение [1]:

ϕ = Δ U∙T H /U H ∙T (1), где Δ U – приращение энергии в процессе нагрузки; T - абсолютная температура в процессе нагрузки; UH - начальная энергия; TH – абсолютная температура в начальный период нагрузки.

Энтропийно-энергетический параметр применяется при определении вероятности достижения предельного состояния [2]:

P = exp ΔU∙TH / T∙UH +exp iϕ1 (2), где Р – вероятность достижения предельного состояния; ехр ϕ - энтропийный терм [3]; ехр iϕ1 – восстанавливающий терм [3].

Рабочая формула для определения вероятности достижения предельного состояния может быть записана в виде [4]:

Р=ехр (ΔU∙Тн /Uн∙Т) – 1 (3), где (-1) – значение восстанавливающего терма в условиях близких к идеальным (равномерность химической и физической структуры металла). Значение (-1) получается, когда ехр iϕ1=ехр iπ = -1. Значение соответствует энергетическому минимуму для идеально упругого тела [1].

Эта формула справедлива, когда эксплуатация или нагружение тела идет от момента времени τ , равного нулю, начиная с Δ U=0 и возрастающей постепенно в процессе эксплуатации.

Когда тело не нагружено или нагружено незначительно, в нем идут диффузионные процессы выравнивания неоднородности структуры, и тело может эксплуатироваться практически бес- конечно долго, так как вероятность достижения предельного состояния близка к нулю. Это используется в практике изготовления корпусных деталей прецизионных станков, когда после изготовления они выдерживаются в ненагру-женном состоянии около 20 лет. В случае облучения потоком нейтронов возникает феномен увеличения прочности металла, позволяющий увеличить его ресурс [6].

При экстремальных нагрузках, происходящих с большими скоростями, при 1 ф 1 ^ 0 второй терм в формуле (2) стремится к единице и наблюдается феномен увеличения прочности, изменяющий структуру материала.

Целью настоящей работы является попытка объяснения с позиций известного в физике твердых тел действия восстанавливающего энергетического параметра ускоренного восстановления структурно-функциональных свойств поврежденной конечности после мгновенного воздействия травмирующего фактора.

Безусловно, между поведением физических и биологических объектов в условиях воздействия экстремальных повреждающих факторов нет полной аналогии. В живых организмах во время внезапных травмирующих воздействий возникают повреждения мягких тканей и переломы костей. Связь между исходными параметрами и уровнем достижения структурами нового стационарного состояния носит характер, опосредованный длительным временным промежутком периода лечебной и функциональной реабилитации. Феномен заключается в том, что на появление этой энтропийной единицы живой организм отвечает дополнительной, антиэнтро-пийной защитной реакцией, вызывая негэнтро-пийные восстановительные силы.

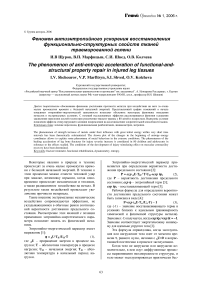

На рисунке 1 показаны зависимости вероятности достижения предельного состояния для 3-х случаев: 1 – идеальный случай, 2 – случай с начальным дефектом, 3 – случай с восстанавливающим параметром. Из рисунка 1 видно, что время ресурса т =Г( ф ) возрастает с увеличением восстанавливающих факторов.

Исследование явлений, происходящих за малый промежуток времени с большой скоростью, то есть в начале координат нашей энтропийноэнергетической зависимости, объясняет некоторые указанные выше феномены поведения металлов в экстремальных условиях.

Живой организм представляет собой в высшей степени упорядоченную систему с низкой энтропией. Существование живого организма предполагает непрерывное поддержание энтропии системы на низком уровне, непрерывное противодействие разупрочняющим факторам, вызывающим заболевание. Любой живой организм – это незамкнутая система, активным образом взаимодействующая с окружающей средой, непрерывно черпающая из нее негэнтропию [7].

В живой природе имеется защитный энергетический механизм, реагирующий на экстремальные нагрузки. В момент травмы в действие вступают защитные механизмы – стресс-лимитирующие системы с развитием охранительного торможения – гипобиоза. После этого происходит мобилизация структурно-функциональных ресурсов, включение в работу одновременно большого количества резервных клеток, что сопровождается гипертрофией и гиперплазией соответствующих органов и тканей [8]. Этим процессам соответствует кривая 3 (рис. 1).

»--^—, t------------ф,----------)

^---------------- з ------------------*

Рис. 1. Зависимости вероятности достижения предельного состояния: ϕ 1 - предельное значение энтропийноэнергетического параметра для идеального процесса, ϕ 2 – предельное значение энтропийно-энергетического параметра для тела с начальным дефектом структуры, ϕ 3 - значение энтропийно-энергетического параметра для восстановительного процесса

С этих позиций становится понятным механизм ускорения заживления переломов костей конечностей при сочетанной травме головного мозга, когда происходит мобилизация всех систем организма в ответ на травму, дополнительная выработка соматотропина, перераспределение необходимых для костеобразования минеральных веществ [9, 10, 11].

Нами обследованы 80 детей и подростков (от 3 до 17 лет) с закрытыми переломами костей голени, лечившиеся в клинике РНЦ «ВТО» по методу Илизарова. При этом оценивалось влияние возраста, характера перелома, длительности посттравматического болевого синдрома на сроки фиксации костей голени и на уровень восстановления сократительной способности мышц голени в отдаленные сроки после лечения.

Предварительно проанализировав 432 истории болезни пациентов с закрытыми переломами костей голени, мы установили, что с увеличением возраста пациентов ( В , годы) длительность лечения в аппарате Илизарова ( Т , дни) возрастала:

Т = 1,1043B + 26,0; R=0,412 (5).

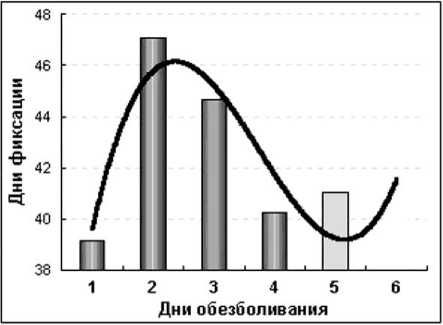

Такой расчет позволил установить, что минимально возможный срок фиксации, необходимый для сращения сломанной большеберцовой кости, равен 26 дням. С увеличением возраста детей на каждый год этот срок возрастает немногим более, чем на 1 день. Учитывая этот фактор, мы привели все показатели длительности лечения к условному возрасту 17 лет. Кроме того, при косых и винтообразных переломах срок фиксации короче, чем при поперечных и оскольчатых (соответственно 39±1,6 и 44±2,0 дня).

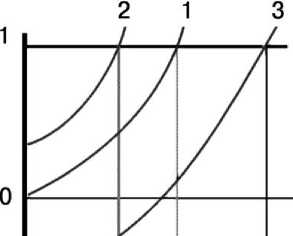

При оценке влияния длительности посттравматического болевого синдрома, оцениваемого по длительности применения обезболивающих фармпрепаратов, на сроки сращения большеберцовой кости оказалось, что эти сроки минимальные при кратковременном синдроме и при болях, продолжающихся более 3 суток. Снижение сроков сращения при более длительном болевом синдроме может быть следствием более полной мобилизации защитно-приспособительных резервов организма.

Рис. 2. Зависимость длительности фиксации костных отломков от длительности посттравматического болевого синдрома

Среди больных детей и подростков половину составили пациенты с переломом одной большеберцовой кости. Несмотря на то, что перелом одной кости чаще встречался у больных с винтообразными и косыми переломами, это не привело к существенному сокращению длительности фиксации (соответственно 39 ± 1,5 и 43 ± 1,5 дней). Если при переломах двух костей длительность фиксации увеличивалась по мере утяжеления вида перелома, то при переломе одной кости выявилась обратная зависимости от площади поверхности концов отломков (рис. 3). При минимальной площади (косопоперечные и поперечные переломы) сроки лечения были больше, чем при относительно большей площади (оскольчатые, винтообразные переломы).

Рис. 3. Зависимость срока фиксации кости от вида перелома у больных с повреждением одной и обеих костей голени

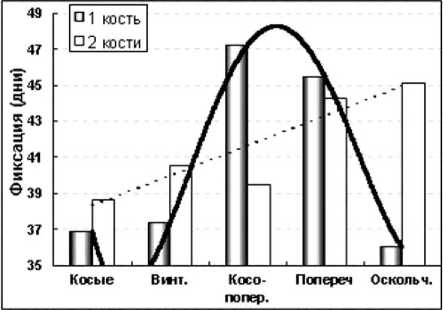

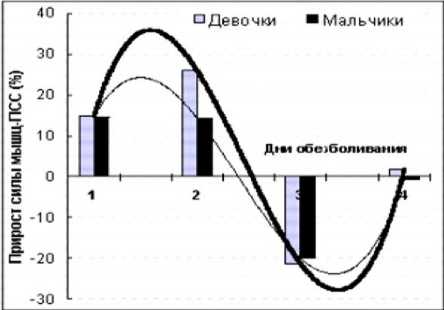

После окончания лечения детей и подростков сократительная способность мышц поврежденной конечности приближалась к уровню показателей интактной. Для нас важно было посмотреть, как повлияло на уровень восстановления сократительной способности мышц-подошвенных сгибателей стопы длительность посттравматического болевого синдрома (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение (в %) момента силы мышц поврежденной и интактной голени у больных разного пола в отдаленные сроки после лечения при разной длительности посттравматического болевого синдрома

Обнаружено, что при длительности болей в пределах 2 дней восстановление мышц осуществляется лучше, чем при длительности более 3 дней. При этом отсутствие болевого фактора не сопровождается компенсаторной гипертрофией мышц. В отличие от влияния на темпы сращения кости, оптимум влияния продолжительности болевого синдрома сдвинут в сторону снижения до 1,5 суток.

ВЫВОД

Проведенное количественное исследование влияния степени повреждения конечности у детей и подростков на темпы регенераторного процесса кости и уровень восстановления сократительной способности мышц позволило выявить феномен стимулирующего эффекта увеличения тяжести повреждения. При этом речь идет о закрытых травмах у молодых людей, лечение которых проходило в условиях точной репозиции и надежной фиксации костных отломков. Подтверждена гипотеза о значении энтропийноэнергетического параметра в травматологии.