Феномен больших майкопских курганов: социально-трудовой и культовый аспекты строительства

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Неолит и бронза

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328027

IDR: 14328027

Текст статьи Феномен больших майкопских курганов: социально-трудовой и культовый аспекты строительства

ФЕНОМЕН БОЛЬШИХ МАЙКОПСКИХ КУРГАНОВ: СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ И КУЛЬТОВЫЙ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 1

Благодаря образному выражению А. М. Тальгрена (Tallgren, 1911) в научный оборот введено понятие «большого кургана». Оно прочно вошло в лексику археологии бронзового века Предкавказья. А. А. Иессен даже включил такой термин в название своей знаменитой статьи (Иессен, 1950). Однако что такое большой курган и чем он отличается от малого, авторитетные ученые начала – середины ХХ в. не дали разъяснения. И сейчас это сделать непросто, но все же возможно, если рассматривать феномен большого кургана не вообще, а конкретно в применении к определенной эпохе. Но формальных условностей и оговорок тут не избежать. Прежде всего, надо иметь в виду, что для разных эпох и культур понятие «большого кургана» может быть неодинаковым. Кроме того, следует различать, как возник большой курган. Ведь пути образования этих земляных гигантов сводятся к трем вариантам. Одни возникали над единственным захоронением, другие – над несколькими однокультурными погребениями, третьи – над несколькими разнокультурными захоронениями в результате чередующихся насыпей. Для нашей темы исследования важны, прежде всего, два первых варианта.

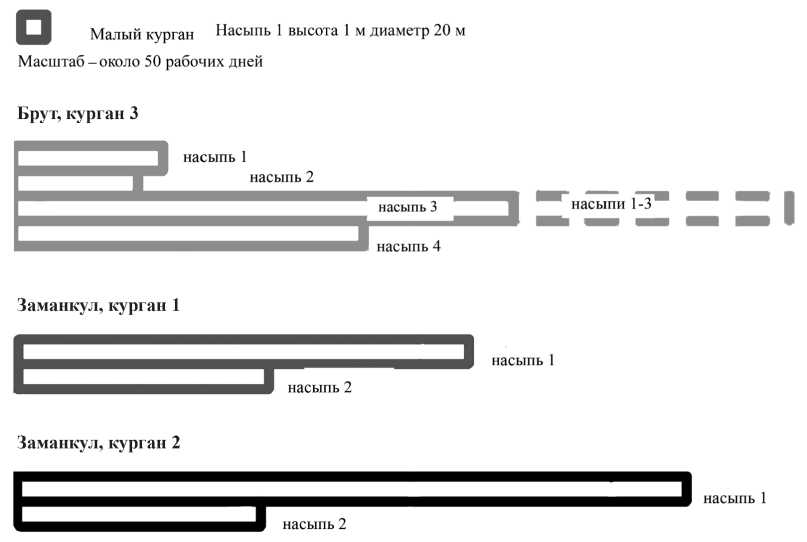

Если понятие «большого кургана» требует непростых аналитических вычислений, то понятие «малого» кургана с некоторых пор стало достаточно ясным. Малый курган – это памятник с высотой насыпи до 1 м при диаметре до 20 м. Именно такими параметрами обладают древнейшие курганы эпохи восточноевропейского энеолита, как установили специалисты ранее (Алексеева, 1976. С. 176–186).

В Северном Причерноморье малые курганы возникают во время существования памятников новоданиловского типа, которые в целом определяются датой Триполья BI–BIBII. Таковы погребения в курганах у с. Ревова (3/19) – 4355–4231 ВС саl., Красное 9 и Саратены 1 – 3991–3965 и 3978–3838 ВС саl. (Иванова, Петренко, Ветчинникова, 2005. С. 101). Причем дата кургана Саратены 1 уже совпадает с датами майкопско-новосвободненской общности (МНО) в Предкавказье. Дата погребения 13/7 кургана у с. Перегрузное в Волгоградской обл. укладывается в рамки XLIV–XLIII вв. до н. э. (GrA-1920 4340–4236 ВС саl.) (Шишлина, 2003. С. 65). Она практически соответствует дате погребения кургана Ревова 3/19. Для курганов в Предкавказье радиокарбонных дат столь древнего возраста нет (дат С14 для них вообще очень мало), но по наборам типов вещей они не уступают курганам новоданиловской группы из Северного Причерноморья и в Поволжье.

Если насыпи курганов высотой 1–3 м можно встретить над погребениями разных культур бронзового века, то курганы, возникшие над одним погребением и достигающие высоты 3 м и более, в Предкавказье фиксируются у племен май-копско-новосвободненской общности. Для погребений других культур Предкавказья такие большие сооружения над основной могилой не типичны (Кореневский, 2004). Их ранние даты связаны с временем XL–XXXVII вв. до н. э. (Кореневский, Ростунов, 2004. С. 64–70). Поэтому минимальный порог масштаба строительства «большого» майкопского кургана в какой-то мере можно связывать с размерами от 3 м и более в высоту. Естественно, отмеченный критерий не лишен условности.

На Южном Кавказе наиболее ранние курганы (Уч-Тепе, Мишарчай), опубликованные в печати, содержат керамику и инвентарь, позволяющие рассматривать их как надмогильные сооружения, находящие аналогии по вещам в майкоп-ско-новосвободненской общности, или как курганы, относимые к древностям культуры Лейла-тепе. Новые данные о позднеэнеолитических курганах в Азербайджане подтверждают это положение (курган у с. Союгбулаг, Акстафинский р-н Азербайджана). Правда, их радиокарбонные даты неизвестны. По вещам изданные комплексы соответствуют инвентарю МНО (керамика, кинжал). Автор публикации, Н. Мусейбли, в тексте тезисов приводит дату С14 из низов слоя поселения Беюк-Кесик I лейла-тепинской культуры. Она имеет значение с интервалом 3970–3780 гг. до н. э. (XL–XXXVIII вв. до н. э.). Скорее всего, такая дата лишь в какой-то мере отражает хронологию лейла-тепинской культуры в целом, поскольку она происходит не из основания слоя, а с глубины на 20 см выше него (Мусейбли, 2005. С. 135–137). Эта дата не древнее нижней даты майкопско-но-восвободненской общности. В целом, в ранней истории южнокавказских курганов IV тыс. до н. э. еще много неясного. Информации о них пока мало.

Таким образом, можно считать, что большой курган с высотой 3 и более метров на Северном Кавказе и в Европе стал детищем именно носителей культуры майкопско-нововободненской общности, как отражение развития его социальной стратификации, религии, экономики, престижа погребений элиты общества 2.

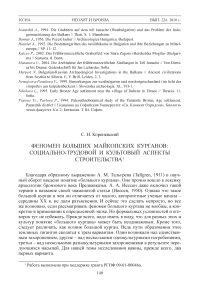

Сама майкопско-новосвободненская общность в настоящее время датируется IV тыс. до н. э. – примерно XL/XXXIХ–ХХХ/ХХIХ вв. (Кореневский, 2004. С. 64–70). Она возникла в результате миграции племен, знавших секреты изготовления круговой керамики урукских типов, которые переселились с юга, из-за пределов Кавказского хребта. Майкопско-новосвободненская общность была не одинакова по традициям форм посуды, а также некоторым деталям погребальной обрядности и материального производства. Самый ранний ее вариант – галюгаевско-серегинский – был распространен как на терских и кубанских равнинах, так и в предгорьях. Три других поздних варианта уже более четко отличались друг от друга круговой посудой. В Центральном Предкавказье получил распространение долинский вариант, в Прикубанье – псекупский, в верховьях р. Белой и Фарса – новосвободненский. Псекупский вариант скорее всего являлся просто развитием галюгаевско-серегинского. Для долинского варианта отмечается наиболее тесная связь с куро-аракской культурой. Сложение ново-свободненского варианта, давшего знаменитые каменные гробницы в урочище Клады, еще во многом неясно (Там же. С. 49–63, 90–99). К северу от основного, кубано-терского, ареала майкопской культуры в результате дальнейшей миграции ее носителей по долинам рек сформировалась кумо-манычская периферия рассматриваемой культуры (Кореневский, 2005) (риc. 1).

Тема изучения больших майкопских курганов многоплановая. Она была акцентирована на современных материалах в 2002 г. (Korenevskiy, 2002). Но ее вряд ли надо освещать без соответствующих методических экскурсов. Прежде всего, приведем список исследуемых памятников. К их числу относится сам Майкопский курган (высота 10 м) (Мунчаев, 1975). Из числа разграбленных больших майкопских курганов в эту серию входят курган 3 у с. Брут (риc. 2; 3), два кургана (1 и 2) у с. Заманкул (риc. 4) в Северной Осетии (Кореневский, Ростунов, 2004; Кореневский, 2004; Ростунов, 2004. С. 29–51) (раскопки В. Л. Ростунова). Далее надо отметить курган высотой около 10 м в г. Нальчике (риc. 5, 1 ) (Чеченов, 1973), курганы 1 и 2 в урочище Клады у ст. Новосвободной (высота около 10 м), раскопанные Н. И. Веселовским (Мунчаев, 1975). Хорошо известны большие майкопские курганы у с. Кишпек, например Большой Кишпекский курган 1 Кишпекской 2 группы с высотой 4,4 м (риc. 6) (Чеченов, 1984. С. 165) и курган 2 той же группы (риc. 7), с высотой первой насыпи 3,1 м над основным погребением 7, и второй насыпью, высотой 5,1 м, возникшей над другой майкопской могилой 3, впущенной в насыпь 1 над погребением 7 (Чеченов, 1984. С. 177–180).

Рис. 1. Карта учтенных раскопанных больших курганов майкопско-новосвободненской общности

I – основной ареал общности; II – ее кумо-манычская периферия;

1 – курган 3 у с. Брут; 2 – курганы 1, 2 у с. Заманкул; 3 – Нальчикский курган; 4 – курганы 1, 2 у с. Кишпек; 5 – курган у с. Иноземцево, 1976; 6 – курган у аула Кубина; 7 – Большой Майкопский курган; 8 – курганы урочища Клады (№ 1, 2 из раскопок Н. И. Веселовского, № 11, 28, 31 – из раскопок А. Д. Резепкина)

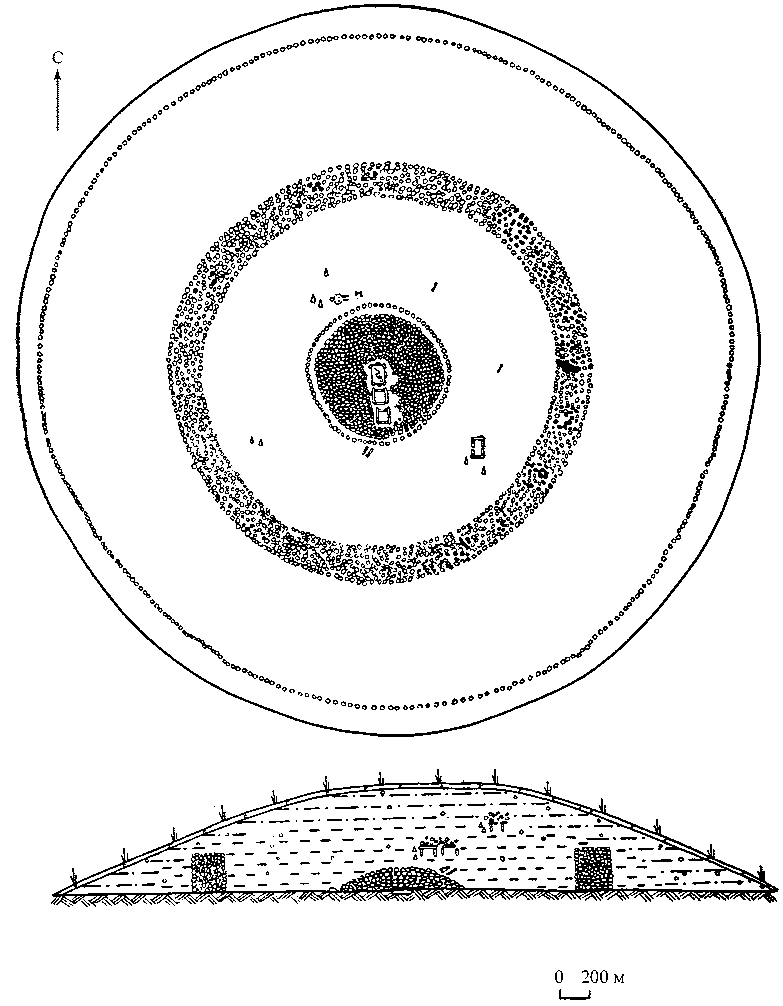

Интересен курган 1976 г. в п. Иноземцево (высота 6 м) (Кореневский, Петренко, 1982). Сложными сооружениями стали курганы урочища Клады: G (высота 3 м), 4 (3 м), 28 (5,5 м) (риc. 8), 30 (высота 4,2 м), 31 (4,1 м) (риc. 9), 39 (7,15 м). Гигантский курган 11 в урочище Клады имел высоту 12 м при диаметре 148 м. Его последняя насыпь перекрыла несколько курганов, в том числе крупный курган G (риc. 5, 2, 3 ) (раскопки А. Д. Резепкина) (Rezepkin, 2000).

К сожалению, остается неясным вопрос о структуре большого кургана у с. Кубина в Карачаево-Черкесии высотой 9 м (риc. 10). Его насыпь явно была неоднородна. Над собственно майкопской могилой был сооружен каменный курган высотой до 2 м, а вокруг нее – кромлех диаметром 12 м. Рисунок разреза кромлеха выглядит странно, имея вид прямоугольника. Насколько он реален, не берусь судить. Какова была земляная насыпь над основной могилой 6, тоже сказать трудно. В ней фиксировались впускные захоронения среднего периода бронзового века (Биджиев, 1980. С. 33–43).

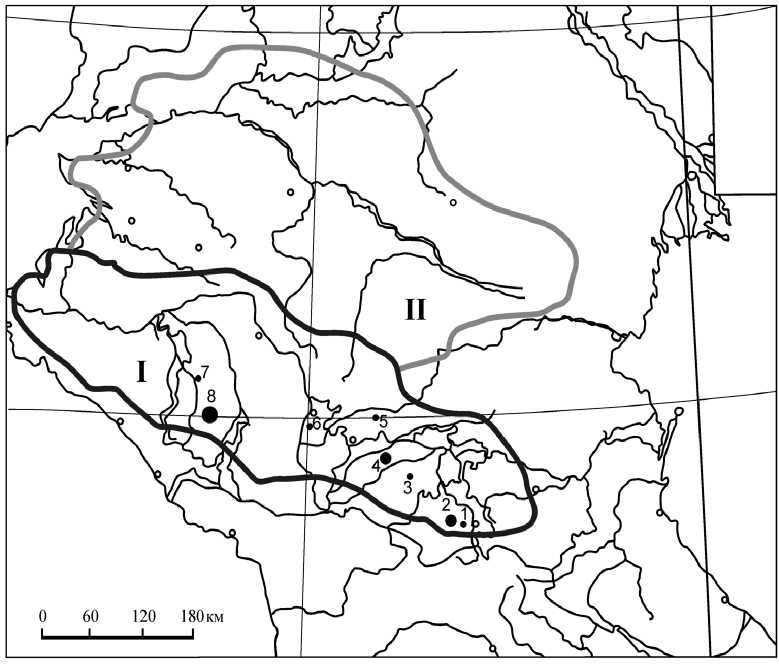

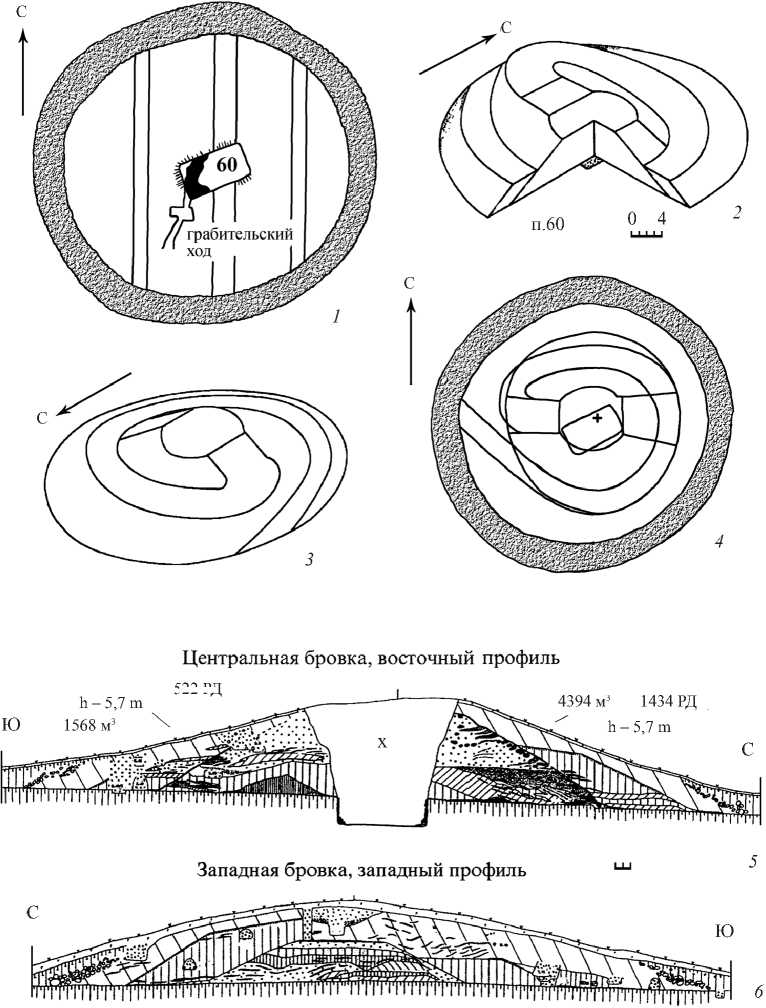

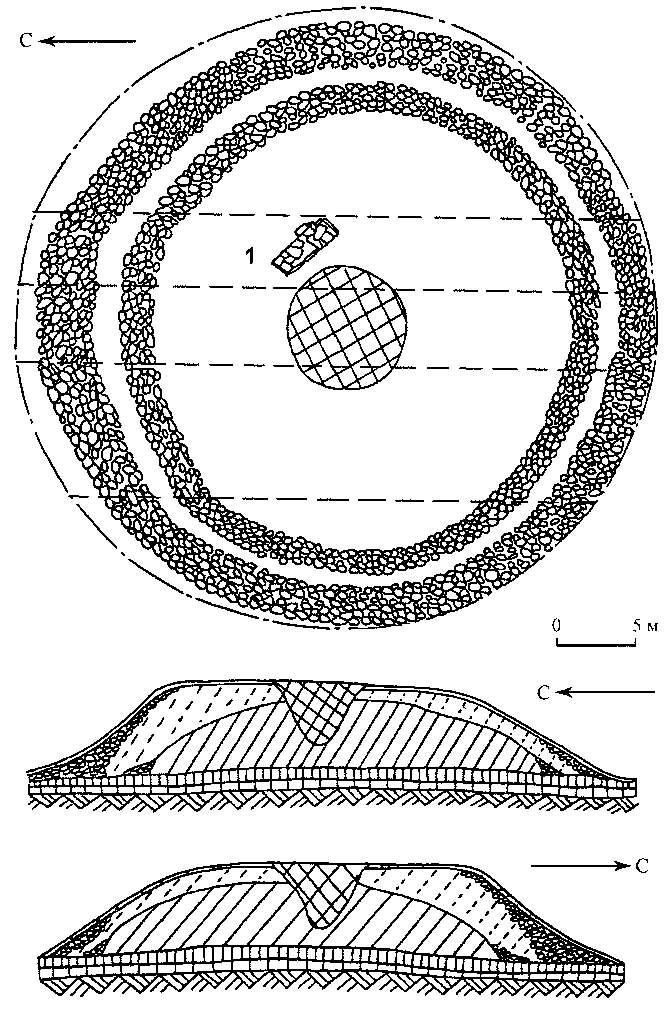

Рис. 2. Геометрия насыпей и конструкций кургана 3 у с. Брут (по: Кореневский, Ростунов, 2004)

Углы ромба насыпи 1: а – 57º; b – 33º; c – 31º; d – 59º; e – 59º; j – 31º; n – 36º ; m – 54º; PQ – ось погребения 3; z – угол оси PQ – 22º, 23º; о – геометрический центр пространства погребения 3, а также геометрический центр всех конструкций насыпей кургана

1 – насыпь 1, черный грунт; 1а – прослойка желтой глины 1а; 2 – насыпь 2, черный грунт; 2а – прослойка желтой глины 2а; 3 – насыпь 3, черный грунт; 4 – насыпь 4, мешаный грунт

704 м3

2398 м3 h – 8 м h – 7,8 м

541 РД

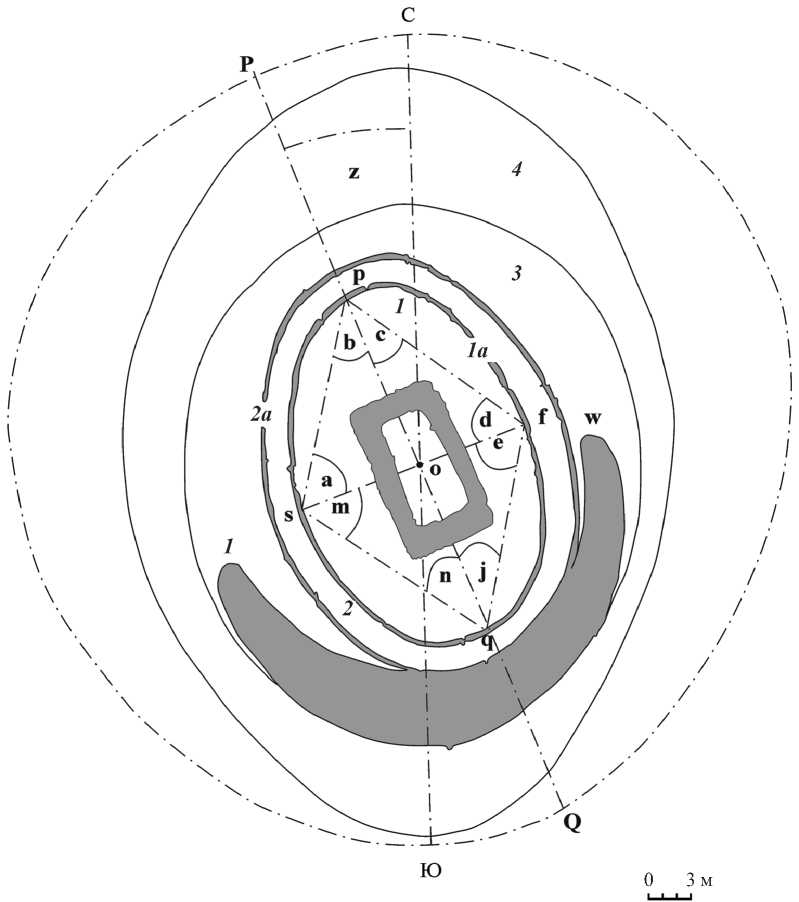

Рис. 3. Профиль западного фаса центральной бровки кургана 3 у с. Брут (по: Кореневский, Ростунов, 2004)

Слои насыпи: 1 – насыпь 1, черный грунт; 1а – прослойка 1а, желтая утрамбованная глина; 2 – насыпь 2, черный грунт; 2а – желтая утрамбованная глина; 3 – насыпь 3, черный грунт; 4 – насыпь 4, мешаный грунт; 5 , 6 – слоистые прослойки; 7 – прослойка мешаного грунта; 8 – насыпь 4, мешаный грунт; 9 – зона обрушения; 10 – яма; 11 – слой растекания насыпи и ее распашки

Для изучения истории сооружения больших майкопских курганов первостепенное значение имеют методические приемы их исследования. Они начинаются с оценки полевой методики и уровня отображения стратиграфии профилей. Не секрет, что такие памятники копаются не часто и с разным качеством фиксации структуры. Нередко при ее описании прослойки и слои графически не фиксировались или фиксировались сплошной штриховкой, как монолит. Подобные чертежи курганов сложно анализировать для выяснения их структуры и этапов строительства.

В 1976 г. В. Г. Петренко (Кореневский, Петренко, 1982) первая раскопала большой 6-метровый майкопский курган у п. Иноземцево, оставив чертеж с конкретными компонентами структуры насыпи. В дальнейшем подобный подход стал эталоном для многих работающих в Предкавказье экспедиций, хотя и не для всех.

Следующий важный вопрос. Для кого сооружались большие майкопские курганы? В настоящей работе я не стану акцентировать методику оценки различной значимости форм могильных сооружений и погребального инвентаря, поскольку такая работа для майкопско-новосвободненской общности в целом уже была проделана ранее (Кореневский, 2004. С. 83–90). Напомню только, что формы погребальных конструкций в больших курганах представлены крупными ямами, гробницами. По набору инвентаря, наличию золотых изделий захоронения в больших майкопских курганах входят в разряд наиболее престижных. Они относятся к 1 и 2 ранговым группам, которые мы связываем с доминантными прослойками общества, для которых на похоронах сородича была важна символика устроителей трапез, военных бигменов и плотников (Там же. С. 119, 120). Скорей всего, крупные трудозатраты человеческих коллективов, воплощенные в насыпях больших майкопских курганов, совершались именно для представителей этой элиты майкопских племен, хотя для того, чтобы совершить погребение с символикой военного бигмена, майкопцам было необязательно насыпать большой курган.

522 РД

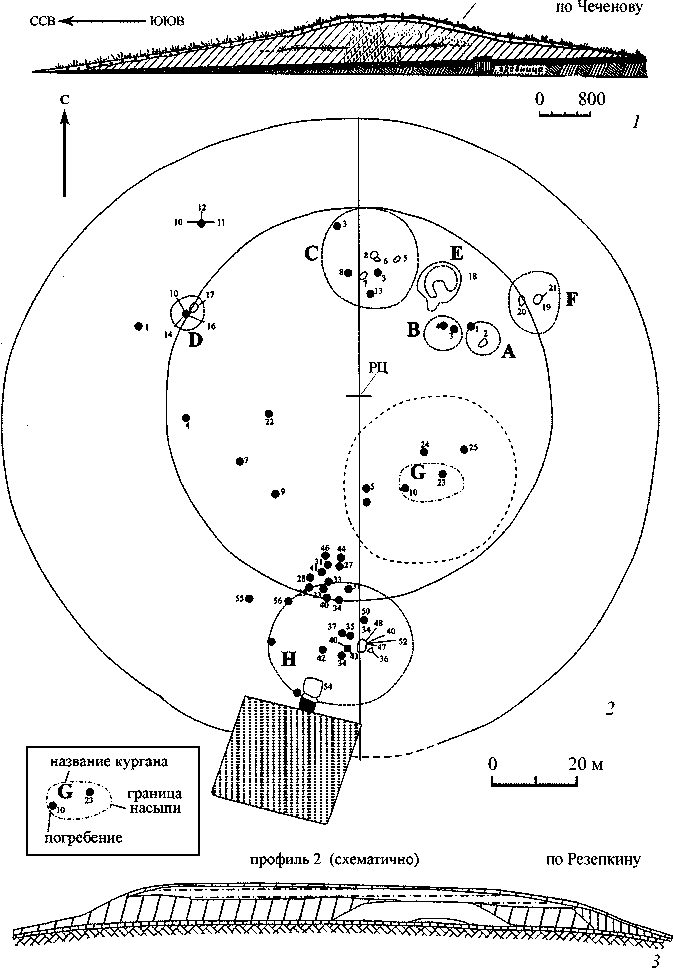

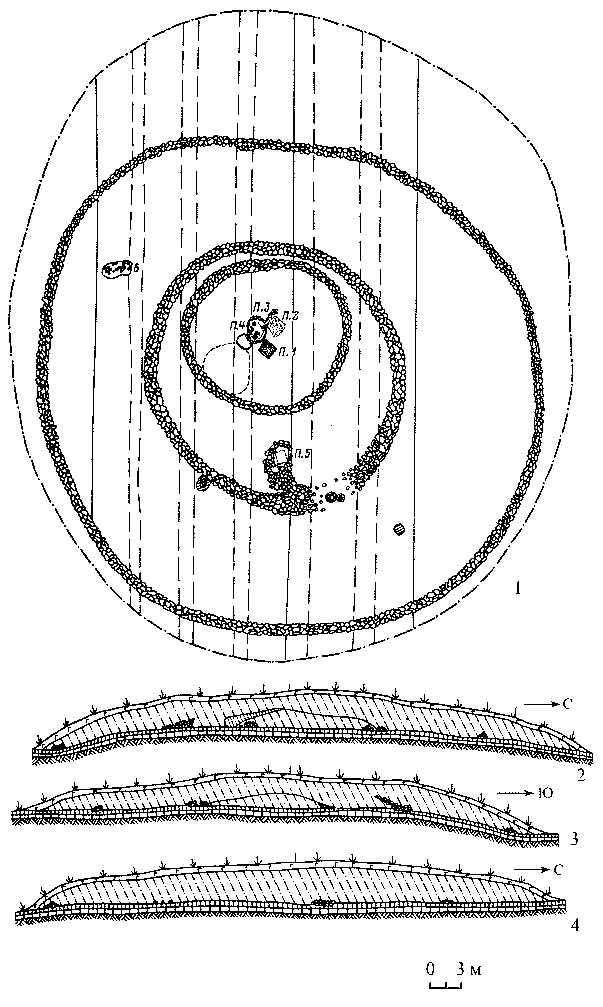

Рис. 4. Курган 2 у с. Заманкул (по: Кореневский, Ростунов, 2004) 1 – план; 2–4 – реконструкции насыпи; 5 – центральная бровка, восточный фас;

6 – западная бровка, западный фас площадка

Рис. 5. Профиль кургана в г. Нальчике (по: Чеченов, 1973) и кургана 11 «Серебряный» в урочище Клады (по: Rezepkin, 2000)

1 – профиль кургана в г. Нальчике; 2 – план кургана 11; 3 – профиль второй восточной бровки, с иллюстрацией перекрытия кургана G верхней насыпью кургана из желтого суглинка

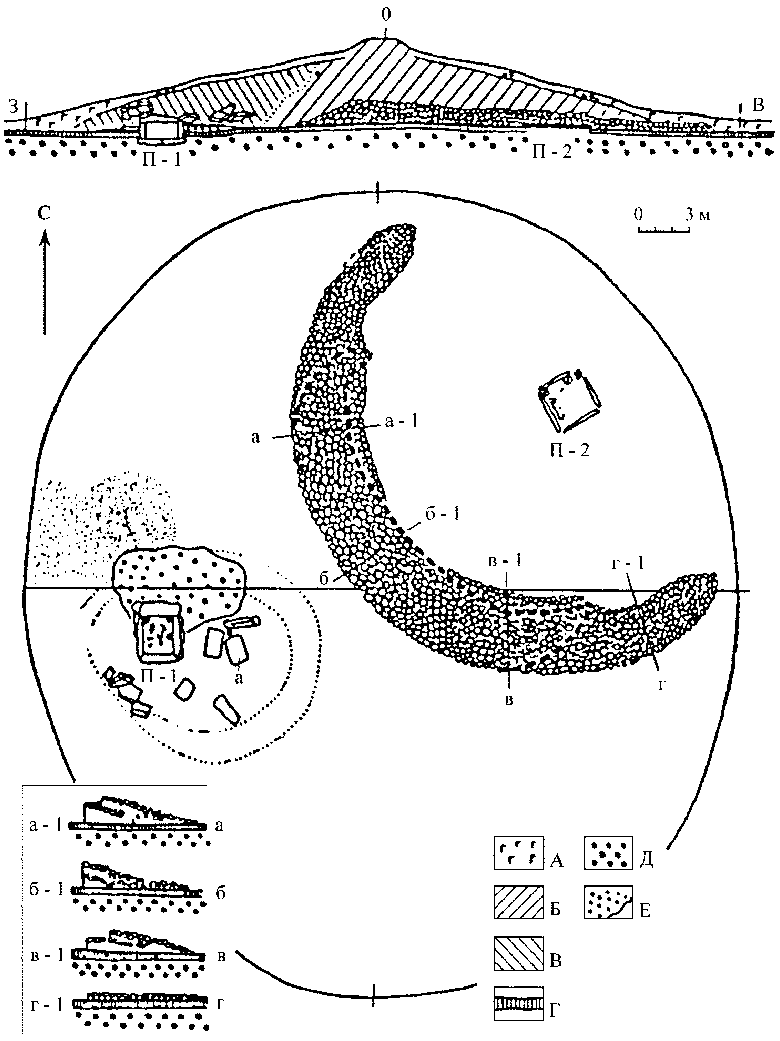

Рис. 6. Курган 1 группы 1 у с. Кишпек (по: Чеченов, 1984)

А – гумус; Б – суглинок; В – впускная яма; Г – погребенная почва; Д – выкид; Е – место отделки туфовых плит

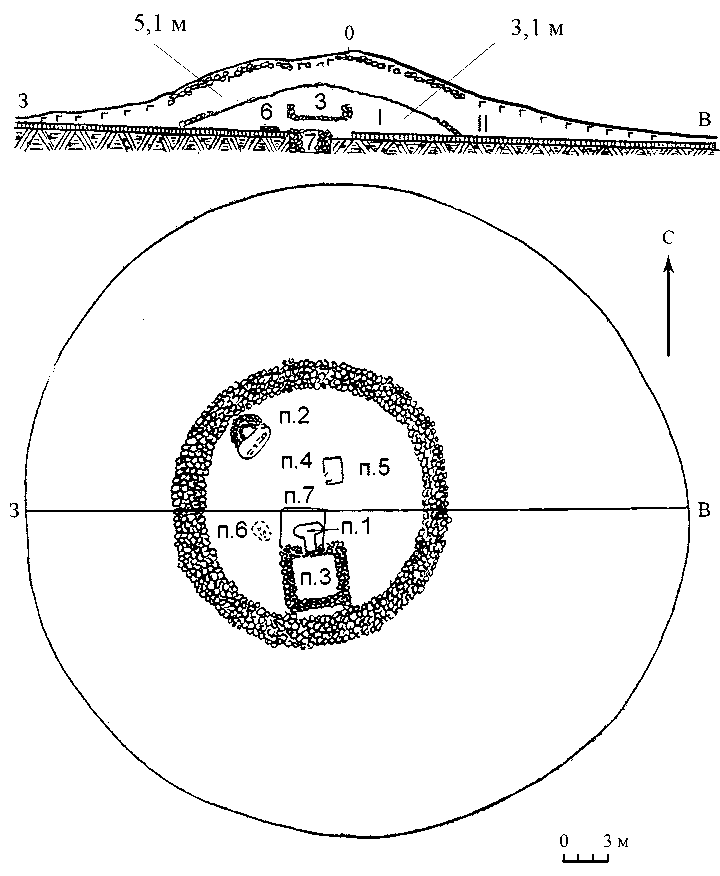

Рис. 7. Курган 2 группы 1 у с. Кишпек (по: Чеченов, 1984)

Рис. 8. Курган 28 урочища Клады (по: Rezepkin, 2000)

Рис. 9. Курган 31 урочища Клады (по: Rezepkin, 2000)

Рис. 10. Курган у аула Кубина (по: Биджиев, 1980)

Далее надо отметить методический аспект, связанный со способом учета трудозатрат на возведение масштабных земляных памятников. Впервые вопрос о том, какие человеческие усилия потребовались бы для конструкции фундаментальных земляных сооружений, подняли Н. Д. Довженко и Н. А. Рычков (1988. С. 27–40). В 1988 г. они предложили применить для подсчета этих усилий нормы землекопов из Древнего Вавилона со ссылкой на работу А. А. Ваймана (Довженко, Рычков, 1988. С. 40. В их статье она неточна, т. к. имеет вид: Вай-ман Н. И., 1964. С. 38, а надо: Вайман А. А., 1961. С. 38). По их представлению, эти нормы составляли 6 м3 для насыпки грунта и 3 м3 для его рытья. Расчеты для своих заключений упомянутые исследователи не привели. В действительности в цитируемой ими работе А. А. Ваймана упоминаются клинописные таблички с текстами, из которых можно понять, что речь идет о норме для насыпки грунта. Но как ее вычислить, поскольку у шумеров и вавилонян была не десятиричная, а шестидесятиричная система счета? Ведь ее результат определялся не в кубических метрах? Чтобы разобраться в таком непростом вопросе, можно привлечь работу И. М. Дьяконова, в которой предложены разные нормы объема времени древних Шумера и Вавилона (Дьяконов, 1990). В итоге получилось, что норма землекопа при рытье канала на глубину 1 локоть (ок. 0,5 м) действительно составляет около 6 м3 в нашей десятиричной системе. В какой-то степени эта норма близка к норме землекопа, принятой в экспедиции: квадрат 4 х 4 м на 2 штыка (0,4 м) вниз в день с выбросом грунта и зачисткой площади. Получается что-то около 6,4 м3. Поэтому можно думать, что данные о нормативах древности не столь уж далеки от истины 3.

При вычислении объема грунта курганных насыпей мы используем две формулы. Одна – это половина объема эллипса, и другая – половина объема сферы. То же самое предлагает и В. Л. Ростунов (2004). А вот нормы трудозатрат можно считать по-разному. Мы предлагаем две системы учета, по рытью грунта и его же насыпке. Трудозатраты на транспортировку земли и камней к месту возведения кургана учесть крайне сложно, хотя они, конечно, имели место. Особо можно учесть труд, затраченный на рытье ямы захоронения, доставку камней для строительства кромлеха, отметить масштабность майкопских мегалитов, плиты для которых надо было вытесать и привезти на место возведения кургана.

Как упоминалось выше, для исследуемой темы необходимо различать два типа образования большого кургана. С первым типом связано возведение и наращивание насыпи над одним майкопским или двумя одновременными погребениями. Со вторым – увеличение насыпи с последовательным впуском захоронений.

Первый тип иллюстрирует сам Майкопский курган (высота 10 м, диаметр 100 м), далее надо упомянуть Нальчикский курган (высота 8–11 м, диаметр 100 м), Большой Кишпекский курган 1 курганной группы 2 (высота 4,4 м) в Кабардино-Балкарии, а также три кургана в Северной Осетии: № 1, 2 у с. Заманкул и № 3 у с. Брут (высоты курганов 6–8 м).

Общий объем насыпи Нальчикского кургана по подсчетам И. М. Чеченова составил около 23 000–25 000 м3 (Чеченов, 1973. С. 9), по нашим подсчетам – 36 520 м3, с трудозатратами в 6586 (13 172) рабочих дней. Такой же объем грунта примерно мог иметь и Большой Майкопский курган. Условная группа из 100 человек его насыпала бы более двух-трех месяцев. Но трудно сказать, насколько эти цифры реальны, поскольку структуру насыпи Большого Майкопского кургана мы не знаем. Нальчикский курган был как минимум с двумя насыпями. Высота первой насыпи не превышала 3 м. Ее вершина была утрамбована (Там же. С. 8). Это свидетельствует, что трудозатраты на сооружение кургана не были разовым действием.

Курганы у сел Заманкул и Брут уже более рельефно отражают последовательное сооружение майкопцами в результате нескольких этапов земляного гиганта высотой 6–8 м при диаметре до 50 м над одним погребением сородича. Первый этап возведения насыпи заключался в ее сооружении над основным захоронением. Этот этап мог выражаться в возведении одного сферического слоя земли (курган 1 у с. Заманкул), сложного трапециевидного сооружения (курган 2 у с. Заманкул) или нескольких сферических слоев с прослойками (курган 3 у с. Брут). Далее имело место проникновение в могилу «грабителей» (?) и разрушение захоронения. Последние действия могли иметь вид и ритуального ограбления. Спустя некоторое время насыпь над ямой погребения проседала внутрь. После чего курган достраивался самими же майкопцами. Над воронкой возводилась новая насыпь, размеры которой были немалые.

рабочих-землекопов (Вайман, 1961. С. 38) никак не увязываются. Какие нормы труда вавилонских землекопов имеет в виду В. Л. Ростунов? Работы А. А. Ваймана, изданной в 1964 г., на которую ссылается В. Л. Ростунов, с тем же названием, что и у его монографии 1961 г., не существует.

Поэтому можно утверждать, что большие курганы у племен МНО могли не сразу превращаться в земляные колоссы. Все они имели от 2 до 4 насыпей над одним захоронением. Максимальные трудозатраты пошли на сооружение первой насыпи Заманкульского кургана 2 – 732 (1464) рабочих дня. Но они были несравненно меньше (почти в 8–9 раз), чем сумма работ для одноразовой насыпки гипотетического большого кургана с высотой 10 м и диаметром 100 м – 6586 (13 172) рабочих дней.

При анализе трудозатрат для заманкульских курганов, несмотря на все условности наших расчетов, очевидно, что наибольшие усилия затрачивались на первый этап строительства насыпи. На втором этапе их расходовалось примерно на одну треть меньше (риc. 11; табл. 1).

Рис. 11. График объема трудозатрат в рабочих днях для сооружения курганов и их насыпей

«Большие курганы» второго типа , крупные насыпи которых образовывались в результате их наращивания над несколькими майкопскими погребениями, известны в Центральном Предкавказье – это Большой Иноземцевский курган 1976 г., курган 2 группы 2 у с. Кишпек, причем «большим» курганом этот памятник стал уже после возведения первой насыпи. В Западном Предкавказье большие майкопские курганы известны в урочище Клады у ст. Новосвободной. Это два кургана, раскопанных Н. И. Веселовским, с богатейшими каменными гробницами; курганы G (высота 3 м), 4 (3 м), 28 (5,5 м), 30 (4,2 м), 31 (4,1 м), 39 (7,15 м). Гигантский курган 11, «серебряный», имел высоту 12 м при диаметре 148 м, но его возвели уже над погребением 54 постмайкопского времени (Rezep-kin, 2000).

Большие курганы типа 1 появились на раннем этапе майкопской культуры (галюгаевско-серегинский вариант) и продолжали сооружаться на ее позднем этапе (долинский вариант). Большие курганы типа 2 – фиксируются преимущественно на позднем этапе (долинский, новосвободненский варианты) (Кореневский, 2004). Но информации о них еще недостаточно.

Сооружение большого кургана явно требовало концентрации работ крупных человеческих коллективов. Исходя из предложенных рассуждений создание малого кургана высотой 1 м и диаметром 20 м могло потребовать 150–160 м3 грунта и занять, по нормам древних землекопов, примерно 26 (52) рабочих дней. Условная группа в 100 человек такой курган могла насыпать за день без труда.

Для возведения больших майкопских курганов общество тратило усилий в 4–5, а то и в 28, раз больше, чем на насыпку небольшого кургана высотой до 1 м. В то же время кажется нереальной мобилизация усилий для создания одной насыпи с высотой 10 м и выше, с затратами в 240–250 раз более, чем для возведения малого кургана (6586 : 26 = 253).

Объем трудозатрат на сооружение больших майкопских курганов любопытно сопоставить с теми же показателями строительства курганов южнобугского варианта ямной культуры. Н. В. Довженко и Н. А. Рычков выделяют первую группу курганов с совокупными трудозатратами от 2000 до 4861 м3 и трудозатратами для возведения насыпей от 545 до 1214 человеко-дней. Вторая группа характеризуется трудозатратами от 58 до 2000 м3. Она требовала на возведение каждого кургана от 64 до 400 человеко-дней (Довженко, Рычков, 1988. С. 39). Первая группа курганов вполне сопоставима с данными о трудозатратах на возведение отдельно взятой одной насыпи больших майкопских курганов. Эта сопоставимость расчетов позволяет думать, что трудозатраты общества майкопской культуры на строительство своих масштабных погребальных памятников были не уникальными явлениями, а вполне реальными случаями организации больших земляных работ своего времени.

В настоящее время практически невозможно установить, сколько же человек могло насыпать курган и за какое время 4 . Ясно одно, сооружение боль-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 224. 2010 г. шого кургана майкопской культуры было масштабным и сложным мероприятием, которым руководили культовые и административные лидеры общества. Эта работа требовала специальных трудозатрат и знаний об архитектуре таких земляных насыпей. Особой отраслью в погребальном ритуале стало изготовление каменных конструкций – гробниц, весьма массивных каменных сооружений.

Думается, что захоронение лидера могло собирать десятки и сотни людей без особого труда. Даже сейчас престижные похороны родственника или общественного лидера могут рассматриваться как особо массовое мероприятие. В этнологии известны впечатляющие примеры. Так, на похороны бигмена йкут-сов (Калифорния) съезжалось 2400 человек (Семенов, 1993. С. 371, 372). Поминки при таком стечении людей становились крайне сложным социальным и экономическим мероприятием. Но их престиж был крайне важен для родственников. А посмертная трудоотдача могла быть своего рода компенсацией умершему бигмену или чифмену за его покровительство и помощь при его жизни.

Есть несколько гипотез, объясняющих сам феномен возникновения курганной насыпи. Наиболее значимые из них связаны с гипотезами о роли кургана как маркера родовой территории, символа небес (Белов, Ляшко, 1991. С. 29). В обществе майкопской культуры эти факторы явно могли иметь место. Но курган у майкопских племен дополнительно стал превращаться в культовый символ, связанный как с религией, так и социальным маркером престижа элиты общества. На примере больших курганов майкопской культуры мы фиксируем разные культовые идеи, воплощенные в символику курганных насыпей.

Большие майкопские курганы имели различные формы насыпей: сферическую, овальную, с плоской вершиной, фигурную трапециевидной формы, на вершину которой вел подъем в виде спирали.

Сферическая насыпь кургана, как известно, имела широкое распространение. Насыпь овальной формы в виде правильного эллипса пока выглядит как уникальное явление, зафиксированное в кургане 3 у с. Брут. Эллипсоидность насыпи в нем четко связана с удлиненной формой ямы по правилу симметрии прямоугольных и овальных фигур. Согласно этому правилу, квадрат соответствует кругу, а прямоугольник – правильному эллипсу. Как такое совпадение может быть объяснено – однозначно сейчас ответить трудно.

Большие майкопские курганы с плоской вершиной, превращенной в площадку, помимо заманкульского кургана 2, известны в урочище Клады: курган G и перекрывший его гигантский курган 11. Плоская площадка известна и в насыпи огромного Нальчикского кургана. Она имела диаметр 30 м, была утрамбована, и на ней отмечены следы золы и углей (Чеченов, 1973. С. 8). То есть признаки культовых действий на плоской площадке Нальчикского кургана весьма вероятны.

Заманкульский курган 2 с пирамидальной конструкцией насыпи 1 был снабжен винтовым подъемом на плоскую вершину. Последний предполагал использование памятника как места для восхождения на него людей, надо полагать, с культовыми целями. Его ширина составляла 3–4 м, а плоская вершина равнялась 8–10 м.

Примечательным элементом больших и малых майкопских курганов являлась серповидная выкладка. Она встречена в кургане 3 у с. Брут. Аналогии ей можно увидеть в серпообразной выкладке из камня в кургане 1 Кишпекский группы 2 и каменной серпообразной выкладке кургана 11 Сунженского могильника (раскопки П. К. Козаева) (Козаев, 1998; Кореневский, Ростунов, 2004).

Большие курганы могли возводиться без кромлеха или обноситься им. Кромлехи курганов 1 и 2 у с. Заманкул были сделаны из речного булыжника. Камни для их строительства доставлялись из разных мест (Ростунов, 2004. С. 32). Символика кромлеха в силу этого выглядит более сложной, чем просто как оградительная магическая линия. В нее включались объекты, имеющие отношение к магии сил воды, плодородия и очищения, в образе речной гальки. В противном случае использовать могли и иные камни без разбора.

В целом земляная архитектура больших майкопских курганов позволяет акцентировать два сюжета.

Во-первых, наблюдается большая преемственность в символике насыпей и конструкций больших курганов между памятниками раннего галюгаевско-сере-гинского варианта МНО и большими курганами поздних вариантов долинского и новосвободненского. Это может говорить о близости культовых идей элиты майкопской культуры в маркировке престижа похорон своих лидеров на всем протяжении ее существования, не исключая, конечно, специфики поздних памятников в виде каменных гробниц под курганами. В качестве примечания к этому тезису отмечу, что пока трудно объяснить, но тем не менее надо принять как факт отсутствие больших курганов над могилами псекупского варианта МНО.

Во-вторых, особенность земляной архитектуры больших майкопских курганов не предполагала увековечить для обозрения «на века» сложные фигуры сооружаемых насыпей в виде холмов с плоскими вершинами, эллипсов или храмоподобных трапеций. Все эти постройки засыпались, не успев оплыть, самими же майкопцами, продолжая выполнять, по их представлениям, надо думать, скрытую магическую роль. В этом отношении идеи, вкладываемые в земляную архитектуру, резко отличались от идей, воплощаемых в архитектуре камня или сырцового кирпича, как явлений мировой культуры первобытности. Ведь последние предназначалась именно для обозрения своих форм поколениями людей.

Для возведения «больших курганов» майкопцы использовали специальные знания. Об этом говорит сложная архитектура больших майкопских курганов, четкая симметрия их конструктивных деталей, очевидный порядок положе- ния прослоек грунта. Как отмечалось выше, в их строительстве имела место фиксация геометрического центра, совпадающего с геометрическим центром захоронения памятника. Все эти особенности конструкторских технологий прослеживаются на примерах курганов у с. Заманкул и Брут. Они допускают предположение о наличии у авторов особых знаний геометрии простых фигур, как, например, понятия круга, правильного эллипса, треугольника Пифагора, ската поверхности с углом 30 °C.

Не исключено, что понятие симметрии фигур, о котором упоминалось выше, могло быть связано с культовыми верованиями, поскольку связь математики с религиозными представлениями в древности является хорошо известной. Она, например, включала магию чисел, также и толкование центра симметрии как наиболее подходящего места для устройства «оси небесной или оси мироздания» (Пенник, Джонс, 2000. С. 43).

Чрезвычайно важно отметить и другое. Намеренное использование черноземного грунта для сооружения насыпей этих курганов позволяет предположить особое отношение древних людей к плодородному слою почвы как к магической силе, обеспечивающей плодородие. В силу этого в черноземной насыпи могла заключаться идея плодородия и реинкарнации умершего. Последняя гипотеза иллюстрируется насыпями племен МНО других курганов средних и крупных размеров (например, курган 5 Нежинской 2 группы, Иноземцевский курган 1976 г.).

Символическими чертами также мог наделяться материковый (желтый) глинистый грунт. (Возможно, то была символика солнечного культа, ибо ассоциации желтого цвета с солнцем универсальны.) Так, глинистые прослойки ярко-желтого цвета покрывали черноземные насыпи кургана 3 у с. Брут. Мощная глинистая прослойка была отмечена в толще насыпи Нальчикского кургана (Чеченов, 1973. С. 8). Желтая прослойка, перекрывшая первую насыпь кургана 2 у с. Кишпек, имела толщину 5–7 см (Чеченов, 1984. С. 179). Желтая прослойка также была использована на финальном этапе сооружения кургана «серебряного» в урочище Клады 5 .

Косвенно большие курганы МНО позволяют предполагать, что их строительство могли осуществлять особые культовые лидеры, которым были присущи (хотя бы частично) жреческие функции. После исчезновения носителей культуры МНО идея сооружения кургана с плоской вершиной, черноземной насыпью и покрытием черноземного слоя материковой глиной фиксируется в последующие эпохи у племен с зарождающимися традициями дольменной архитектуры (курган 11 в урочище Клады, погребение 54), а также катакомбными обрядами захоронения на севере Ставропольского края (Большой Ипатовский курган) (Belinskij, Kalmykov, Korenevskij, Harke, 2000).

В целом феномен большого кургана впервые возник в обществе с развитой сферой материального производства, военизацией и наличием в погребальном ритуале престижных ценностей (культуры Кавказа и всего Старого Света IV тыс. до н. э.). Впоследствии идея курганов-гигантов как независимое явление встречается у различных племен и народностей предгосударственного уровня развития или в культурах, стоящих на рубеже государственности. Всех их объединяет одно – высокая военизация общества и необходимость для элиты оружием доказывать свое право на экономическое господство среди соплеменников и зависимого населения. Это был один из способов упрочения власти военных, духовных и административных лидеров в рамках престижа похорон, как части верований развивающейся религии Природы, хотя и не единственный или строго обязательный. В истории мировой культуры большой курган стал феноменом и культовым памятником элитарного стратифицированного общества на разных ступенях затянувшегося на тысячелетия предгосударственного периода народов Евразии, отражая возможность существования канонов особой элитарной культуры внутри общей культуры древних этносов.

Таблица 1. Расчет трудозатрат на сооружение некоторых больших и малых курганов

|

Памятник |

Н |

R |

r |

h |

V , м3 |

Vx-Vy , м3 |

РД1 |

РД2 |

Ф |

|

Брут к. 3 |

1 |

12,4 |

8 |

3,4 |

704 |

704 |

117 |

334 |

1 |

|

« |

2 |

14,5 |

10,4 |

5 |

1575 |

871 |

145 |

290 |

1 |

|

« |

3 |

18,5 |

16 |

7,8 |

4825 |

3250 |

541 |

1082 |

1 |

|

« |

4 |

27 |

16 |

8 |

7223 |

2398 |

399 |

798 |

1 |

|

Заманкул, к. 1 |

1 |

17,3 |

17,3 |

6 |

2912 |

2912 |

485 |

970 |

2 |

|

« |

2 |

22 |

22 |

6 |

4642 |

1730 |

288 |

576 |

2 |

|

Заманкул, к. 2 |

1 |

22 |

22 |

5,7 |

4394 |

4394 |

732 |

1434 |

2 |

|

« |

2 |

25 |

25 |

6 |

5962 |

1568 |

261 |

522 |

2 |

|

Малый курган |

1 |

10 |

10 |

1 |

153 |

153 |

26 |

52 |

2 |

|

Большой курган |

1 |

50 |

50 |

10 |

36 520 |

36 520 |

6586 |

13 172 |

2 |

Примечания. Формула 1: V /2 = 4/3 р a b h – половина эллипса. Формула 2: V 2 = 1/6 р (3 r 2 + h 2)– сегмент шара. РД1 – дневная норма насыпки грунта 6 м3. РД2 – ее расчет на рытье и насыпку грунта 2 людьми в рабочих днях. Н – насыпи курганов; R , r – радиусы; h – высота; V – объем конкретной насыпи; Vx – общий объем нескольких насыпей; Vy – объем предыдущей насыпи. Ф – формула 1 или 2. Малый курган – абстрактно взятый объем кургана с высотой 1 м и диаметром 20 м, как стандарт небольшого кургана. Большой курган – отдельно взятый курган, как стандарт очень крупного памятника с высотой 10 м и диаметром 100 м (например, Большой Майкопский курган, Нальчикский курган).

Список литературы Феномен больших майкопских курганов: социально-трудовой и культовый аспекты строительства

- Алексеева И. Л., 1976. О древнейших энеолитических погребениях Северо-Западного Причерноморья//Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 8. Одесса.

- Белов А. Ф, Ляшко С. Н, 1991. Об одном из аспектов возникновения курганного погребального обряда степей Восточной Европы//Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.

- Биджиев Х. Х., 1980. Большой курган у аула Кубина в Карачаево-Черкесии//Северный Кавказ в древности и в средние века. М.

- Довженко Н. Д., Рынков Н. А., 1988. К проблеме социальной стратификации племен ямной культурно-исторической общности//Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. Киев.

- Дьяконов И. М., 1990. Люди города Ура. М.

- Иессен А. А., 1950. К хронологии больших кубанских курганов//СА. № 11.

- Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветнинникова Н. Е., 2005. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса.

- Козаев П. К., 1998. Отчет об археологических раскопках курганов у с. Сунжа Пригодного района РСО -Алания в 1993 году. Владикавказ.

- Кореневский С. Н., Петренко В. Г., 1982. Курган майкопской культуры у поселка Иноземцево//СА. № 2.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. (Майкопско-новосвободненская общность. Проблемы внутренней типологии). М.

- Кореневский С. Н., Ростунов В. Л., 2004. Большие курганы майкопской культуры у с. Заманкул в Северной Осетии//Памятники археологии и древнего искусства Евразии. М.

- Кореневский С. Н., 2005 Северная, кумо-манычская периферия майкопско-новосвободненской общности//Четвертая Кубанская археологическая конференция. Краснодар.

- Муннаев Р. М., 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.

- Мусеибли Н., 2005. Позднеэнеолитические курганы Акстафинского района//Археология, этнология, фольклористика Кавказа: Мат. междунар. науч. конф. Баку.

- Пенник Н., Джонс П., 2000. История языческой Европы. М.

- Ростунов В. Л., 2004. К вопросу о приемах сооружения и семантике «больших майкопских курганов» Центрального Кавказа//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 4. Армавир.

- Ростунов В. Л., 2005а. Новые данные об организации сакрального пространства кургана № 3 у с. Брут//Четвертая Кубанская археологическая конференция. Краснодар.

- Ростунов В. Л., 2005б. К вопросу о семантике «больших» майкопских курганов Центрального Кавказа (по данным кургана 3 у селения Брут в Северной Осетии)//Структурно-семиотический сборник. Т. 2. Донецк.

- Семенов Ю. И., 1993. Экономическая этнология. М.

- Чеченов И. М., 1973. Нальчикская подкурганная гробница. Нальчик.

- Чеченов И. М., 1984. Вторые курганные группы у селений Кишпек и Чегем II//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Нальчик.

- Шишлина Н. И., 2003. Степной энеолит Северо-Западного Прикаспия//Чтения, посвященные 100-летию деятельности в Государственном Историческом музее Василия Алексеевича Городцова: Тез. конф. М.

- Belinskij A., Kalmykov A., Korenevskij N., Harke H., 2000. The Ipatovo kurgan in the North Ca^asian Steppe (Russia)//Antiquity. 74.

- Korenevskiy S., 2002. Phenomenon of a «big» kurgan of the Maikop сиНиге and dimate тоМйюш of the Early Bronze Age in the Northern Ca^asus//8th EAA Annual meeting (24-29 September): Abstracts book. Thessaloniki.

- Tallgren A. M., 1911. Die Kupfer-und Bronzezeit in Nord-und Ostrussland//SMIA. XXV. Helsinki.

- Rezepkin A. D., 2000. Das fruhbronzezeitliche Graberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nord-westkaukasien//Archaologie in Eurasien. Rahden/Westf. Bd. 10.