Феномен детской стенгазеты в журнале "Пионер" второй половины 20-х годов ХХ века

Автор: Кривко Я.П.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: История отечественного образования и педагогики

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена отображению в журнале «Пионер» вопросов, связанных с детской стенгазетой. Рассматриваются основные принципы создания пионерских газет, представленные в публикациях журнала «Пионер» второй половины 20-х годов ХХ века. Отмечается, что стенная газета постепенно стала средством воздействия на детский коллектив, выступая особой формой работы с подрастающим поколением. К середине 20-х годов ХХ века появляются печатные рекомендации для создания стенных газет. Основная идея школьной стенгазеты состояла в фиксации на своих страницах пожеланий учащихся, их достижений и недостатков в работе, выработка коллективных выводов, приемлемых и обязательных для всех. На страницах журнала «Пионер» проводилась обучающая работа с читателями по вопросам редакторского дела и журналистики. В статье рассмотрены технические характеристики детской стенгазеты, приводятся данные по оптимальному размеру стенгазеты, размеру заголовка, длины строк, расстояния между столбцами и т. д., что может быть использовано в современными школьниками. Проанализированы основные рубрики стенгазеты такие как передовица, информационный отдел, заметки из школьного быта, отдел юмора, почтовый ящик, наша жизнь, наука и техника и др. К ведущим темам стенгазеты второй половины 20-х годов относили информацию о деятельности отряда, кружковой работе, материалов дискуссионного характера, для обсуждения в отряде - вопросы отрядной жизни пионеров, их достижения и недостатки, отчеты о работе кружков, учебы, общественной работы отрядов, взаимодействия пионеров со своими семьями. Представлено описание специфических форм 20-х годов подачи информации в виде «живой газеты», «живого кино», проводимых в форме своеобразных спектаклей в основном без декораций, прообраза диапозитивов - «световой газеты», для которой информация наносилась на специальные пластины, которые, просвечиваясь, давали изображение на экране. Установлено, что к 30-м годам произошло смещение содержательного компонента пионерских стенгазет в сторону политизации.

Стенгазета, журнал «пионер», пионерский отряд, школа, рубрики, «живая газета», «живое кино», «световая газета»

Короткий адрес: https://sciup.org/140307597

IDR: 140307597 | УДК: 37.062

Текст научной статьи Феномен детской стенгазеты в журнале "Пионер" второй половины 20-х годов ХХ века

Введение. На сегодняшний день мы имеем многообразие способов и средств передачи информации, а у школьников в распоряжении такие технологии, которые еще четверть века назад казались фантастикой. Они позволяют даже детям в кратчайшие сроки получать красочные плакаты, создавать презентации, анимацию, фильмы и т. д. Но подобная работа будет эффективной только при условии обучающей работы со стороны взрослых, предполагающей коррекцию детского творче- ства наряду с его поощрением и развитием. Отметим также, что привлечение детей к коллективному творчеству позволяет укрепить дружеские отношения, научить работать в команде. В этой связи интерес представляет изучение такой важной части школьной жизни советского пионера как создание отрядной стенгазеты – информационного листа, чаще всего формата А1 (так называемый лист Ватмана), над заполнением которого работали непосредственно сами дети. В ней публиковалась самая разная информация о жизни отряда, поздравления, отчеты и т. д., а также карикатуры, высмеивающие недостатки отдельных пионеров. Стенгазета была мощным средством воздействия на коллектив с одной стороны, а, с другой стороны, ее создание, как совместная работа, способствовало сплачиванию коллектива. Хотя редколлегия стенгазеты состояла из самих пионеров, курировали ее взрослые товарищи – вожатые, учителя. Кроме того, в периодических и непериодических изданиях регулярно печатались материалы, которые могли помочь в составлении и содержательном наполнении стенгазеты. На наш взгляд, особый интерес представляют публикации второй половины 20-х годов, когда только начал формироваться стиль пионерских стенных газет. В это время имели место наиболее конкретные и подробные советы для редколлегий по созданию газеты, а формирование нового общества порождало поток новых, нестандартных идей, которые могут заинтересовать и современного читателя.

Материалы и методы . Источниковой базой нашего исследования выступают материалы журнала «Пионер» как самого массового во второй половине 20-х годов ХХ века в СССР и с большим охватом читательской аудитории (тираж № 1 за 1924 года 10 000, тираж № 24 за 1929 год – 31 000 экземпляров). Это позволяло авторам статей «Пионера» проводить среди своих читателей разъяснительную работу, продвигать основные идеи в массы.

Методологической основой исследования выступает комплексный подход, включающий аксиологический, системный и исторический подходы (И. В. Блауберг, М. В. Богуславский, Э. Г. Юдин и др.)

Результаты исследования . Рассматривая феномен пионерской стенгазеты, отметим, что школьные рукописные газеты и даже журналы, содержание которых состояло в большей степени из описательных сочинений, рассказов, стихов и т. д., написанных учащимися, появились еще в дореволюционной России. С началом революционных событий начала ХХ века школьные газеты стали все больше приобретать политический окрас.

В СССР стенная газета постепенно стала мощным инструментом влияния на детский коллектив, партийное руководство верно оценило потенциал подобной формы работы с подрастающим поколением. К середине 20-х годов ХХ века появляются печатные рекомендации для создания стенных газет как для детей, так и для взрослого населения – на заводах, фабриках, предприятиях и т. д.

Так, в книге Е. Волкова «Стенная газета в школе» (1926 г.) сказано, то «стенная газета трубит об учОбе, о кружках, их посещаемости и т. п. «Выравнивается» ее внешний вид, газета становится «чище». Над «техникой» ее работает уже не один человек, а несколько. Головоломные монтажи, «занятные» заголовки украшают ее станицы» [Волков, 1926, с. 13]. Автор сформулировал основную идею школьной стенгазеты, заключающуюся в том, что «фиксируя на своих страницах пожелания учащихся, достижения и недостатки в работе, она вырабатывает коллективные выводы, приемлемые и обязательные для всех» [Там же, с. 16]. Постепенно, при поддержке со стороны средств массовой информации, стенгазета становится неотъемлемым элементом жизни советского человека.

Как было сказано выше, в направлении популяризации стенгазет активно работала редакция журнала «Пионер», в котором с первых номеров своего выхода (1924 год) стало уделяться большое внимание пионерским стенгазетам.

Например, в № 10 за 1924 год на форзаце помещены основные тезисы на тему «Что пионеры делают в школе?», среди которых не только «Пионер – примерный ученик в школе», «Пионеры устраивают школьный кооператив», также организуют игры на переменах, рассказывают о детском движении в «пустой урок», но и «Пионеры организуют стенную газету» [Что пионеры делают в школе, 1924], т. е. стенгазета становится обязательным элементом пионерской жизни.

Стенгазеты зачастую становились элементами так называемых «уголков» как отрядных, так и звеньевых. «Уголок является зеркалом, в котором отражается звеньевая работа. По этому уголку можно судить о проделанной работе и выявляется плохая сторона звена» (№ 5 за 1925 г.) [Дай слово, 1925, с. 22]. Интересно, что в этом же номере в этой же рубрике предлагалось отказаться от звеньевых уголков, так как они «…порождают среди ребят зависть и злобу» [Там же]. Вместо этого предлагалось, чтобы все ребята работали вместе на «на один общий угол», что должно было укрепить дружбу между пионерами.

Уголки создавались по месту сбора пионерского отряда, в 20-х годах это чаще всего был клуб, при котором он, собственно, и функционировал. Но даже в очень сложных материальных условиях обязательным атрибутом отряда была стенгазета – «…нам заменяет клуб школьный коридор, где у нас устроен уголок имени Ленина и звеньевые уголки…Мы сами своими силами ставили два раза спектакли, чтобы купить галстуХи, но … результат получился плачевный» [Даже галстухов нет, 1925, с. 21], отчитывались на страницах «Пионера» читатели, указывая, что стенгазету, тем не менее, они выпускают.

Оформление стенгазеты выступало одной из ведущих тем «Пионера» в 20-х годах. И хотя значимость стенгазет постоянно подчеркивалась, их содержание, как и их оформление было, как правило, на низком уровне. Так на рисунке 1

представлена одна из лучших стенгазет, по мнению редакции журнала, опубликованная в № 7 за 1924 год. С точки зрения современного представ- ления о подобных изданиях мы можем сказать, что ее оформление и содержательное наполнение достаточно слабое и невыразительное.

Рис. 2. Пример образцовой стенгазеты

Для преодоления сложившейся ситуации в «Пионере» стали систематически публиковаться материалы, которые должны были помочь в составлении и оформлении стенгазеты. Уже в первый же год своего существования в № 6 за 1924 год был дан клич среди читателей, чтобы те присылали «…в редакцию на отзывы свои стенные газеты и рукописные журналы; в дальнейшем мы будем давать указания, как издавать газеты и журналы» [Наши стенгазеты, 1924, с. 20].

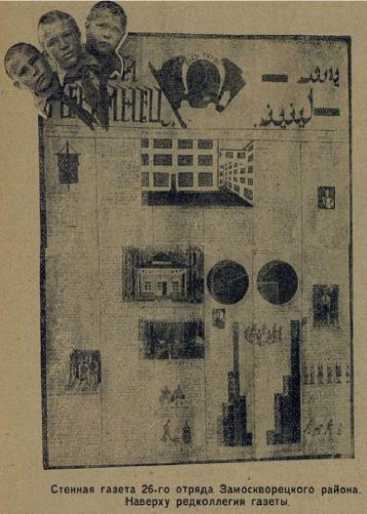

Например, имел место тот факт, что одним из способов оформления содержания стенгазеты в конце

20-х годов предлагался фотомонтаж – «большой портрет или фигура из другого плаката при сочетании цветной бумаги, красок и определённого лозунга дают возможность быстро сделать данную работу» [Педагогическая энциклопедия, 1920, стб. 921– 922], а до этого еще в 1925 году в № 8 на внутреннем развороте была помещена «Фото-газета Пионера», которая могла служить примером для пионеров (рис. 2). Мы видим, что расположение материала симметрично, оформление очень лаконично и могло быть взято за основу при создании стенгазет пионерами.

Рис. 2. Фото-газета Пионера

Интерес представляет заметка, расположенная внизу этой фото-газеты – в ней представлена реклама магазина «Пионер», в котором наложенным платежом можно заказать те или иные товары «…для вас, для вашего клуба, отряда и лагеря» [Фотогазета Пионера, 1925, с. 12–13].

Отметим, что на страницах журнала «Пионер», буквально с самых первых его номеров, велась работа по обучению школьников основам редакторского, журналистского дела, при этом пионеры-корреспонденты стали называться деткоры или пикоры. В 20-х годах переписка с читателями по вопросам присылаемых материалов велась в открытом формате. Для этого в журнале была открыта рубрика «Ответы пикорам», в которой печатались замечания, комментарии, рецензии в краткой форме на присланную пионерами корреспонденцию для печати в журнале. Например, такого содержания – «…то, что ты нам прислал, даже не называется стихами. Это просто записочка, которую трудно прочитать потому, что она написана неряшливо», «…ты выбрал затасканные скверные мотивы», «…хорошо продумывай стихи, прежде чем их посылать» и т. д. [Ответы пикорам, 1925, форз].

Беря пример с ведущего журнала, подобные комментарии стали массово практиковаться в редколлегиях стенгазет на местах – редколлегия стенгазеты помещала довольно резкие рецензии на материалы, предлагаемые для публикации от других пионеров. Для этого в стенгазетах выделялась рубрика «Почтовый ящик». Отношение к подобной критике со стороны пионеров было очень неоднозначным, «…большин-ство ребят смотрели на него (на «Почтовый ящик», авт.) с презрением и после ответов в нем совершенно прекращали писать в газету» [Дай слово, 1926, с. 18]. Подобная ситуация, когда одни пионеры позволяли себе необоснованную критику других пионеров, основываясь исключительно на своем положении в отряде, имела место не только на примере ра- боты над стенгазетами, но и наблюдалась в других областях пионерской жизни, что накладывало негативный отпечаток на всю пионерскую организацию.

Кроме этого, имели место заметки, написанные самими пионерами и посвященные реализации попыток улучшить качество своих стенгазет, например, М. Капитонова «Помогаем деревенским пикорам» (№ 11 за 1925 г. [Капитонов, 1925, с. 18]), в которой пионеры делились опытом как они создавали целые коллективы деткоров, помогали пионерским отрядам налаживать работу в стенгазетах, исправлять ошибки, чтобы они выходили «гораздо лучше».

Или же описывались специфические пионерские меры воздействия на коллектив в виде товарищеских судов – «Суд над стенгазетой» (№ 9 за 1926 г. [Заморин,1926, с. 16]), а в № 21 за 1929 год редакция «Пионера» объявила начало суда собственно над самим журналом: «Ничто не может так помочь журналу улучшить свою работу, как беспощадная товарищеская критика читателя» [Всем пионерам…, 1929, с. 10]. Для чего читатели должны были выступать как свидетели защиты и свидетели обвинения, а «…“Пионер” будет отвечать за свою работу, за свои ошибки и свои достижения» [Там же]. Подобная форма борьбы за высокое качество печатного продукта безусловно интересна, однако, ее применение в современных условиях возможно и даже эффективно, но должно проводится таким образом, чтобы не задевать личность ребенка, стоящего за той или иной публикацией в стенгазете.

Интересно, на наш взгляд, проследить изменения в названиях школьных стенгазет. Так в 20-х годах стенгазеты среди названий стенгазет преобладали «Голос Деревни», «Смена Пионерская», «Красный Школьник» и др., а к началу 30-х годов названия несколько изменились в русле ведущей линии партии и стали более резкими – «Молодой коллективист», «Ухтомовец», «Удар» и др. Отметим, что в отряде 20-х годов могло быть несколько стенгазет, а в 30-м – чаще всего одна.

В стенгазете выделялись различные рубрики, ее наполнением занимались сами ребята. О содержании пионерских стенных газет в середине 20-х годов ХХ века мы сможем судить по статье «Старательные ребята», опубликованной в № 15 за 1925 год, посвященной взаимодействию пионеров города и деревенских детей: «…мы делали стенную газету «Призыв». «Нашу жизнь» написали деревенские ребята, они же писали деревенские частушки. Науку и технику, головоломки составляли вместе» [Старательные ребята, 1925, с. 15].

Обобщение требований к структуре стенгазеты второй полвины 20-х годов приведено в книге М. Алексеева «Праздники в советской школе» (1929 г.): передовица, информационный отдел, «заметки из школьного быта», отдел юмора, почтовый ящик, а сами газеты разделялись на итоговые или агитационные [Алексеев, 1929, с. 24–25].

К техническим правилам создания стенгазеты редакция «Пионера»

также обращалась, в подробностях рассказывая, как лучше ее оформлять. Например, в статье «Как строить стенгазету» (№ 18 за 1925 г. [Как строить стенгазету, 1925, форз.]) приводятся данные по оптимальному размеру стенгазеты (высота 1 м и ширина 1,5 м.), размеру заголовка (не меньше ¼ высоты газеты), длины строк, расстояния между столбцами и т. д., что может быть полезным и современным школьникам при оформлении своих стенгазет (рис. 3).

Рис. 3. Пример оформления стенгазеты

Также звучали предложения составлять стенгазету из нескольких листов-плакатов. Каждый плакат – самостоятельный раздел газеты, между собой их предлагалось склеивать материей, «чтобы газету легко было убрать, чтобы она не мялась, и чтобы в любое время ее легко было читать» [Горлов, 1926, с. 18], представленная на рис.4 (а). Предлагалось не отказываться от выпусков стенгазеты и в походных условиях, пример такой стенгазеты приведен на рис 4 (б).

а)

б)

Рис. 4. Примеры стенгазеты:

а) стенгазета из съемных плакатов [Горлов, 1926, с. 16], б) походная стенгазета [Походная стенгазета, 1928, с. 21]

Кроме стилистического оформления текста стенгазет в «Пионере» поднимались вопросы по вопросам выполнения иллюстраций к ней. Так в № 1 за 1926 год на примере портрета т. Калинина рассказывается способ так называемого «рисования по клеткам» [Как увеличивать портреты, 1926, с. 14], который был очень популярным в ХХ веке.

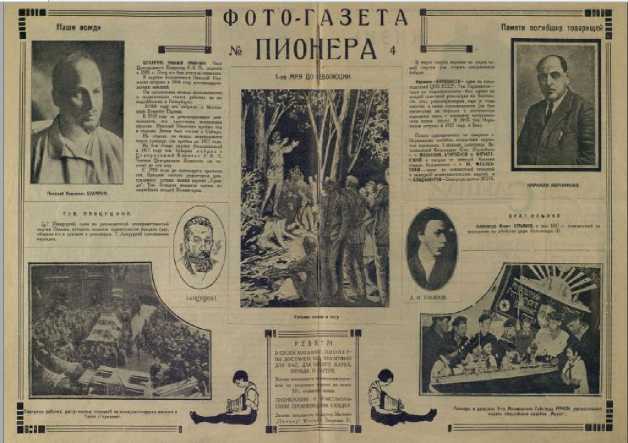

В качестве образца для подражания в № 7 за 1928 год в журнале «Пионер» появилась новая регулярная рубрика – «Бумеранг – стенная газета читателей «Пионера», которая располагалась в середине журнала и могла быть использована для оформления отрядных уголков. В то же время в ней четко прослеживались основные рекомендуемые рубрики: темы для обсуждения в отряде по различным проблемам (о дружбе ребят между собой, воспитанию в пионерах качеств нового человека, отношению к хулиганским поступкам, о национальной розни и т. д.), карикатуры и художественные иллюстрации, краткая информация об основных достижениях отряда, кружка, описания полезных дел, которые сделали пионерские отряды, а также рассказы/стихо-творения, написанные деткорами (рис. 5).

Рис. 5. Лозунг стенной газеты читателей «Пионера» № 10 «Бумеранг»

К середине 1929 года «Бумеранг» перестал существовать по причине неизбирательности публикуемого материала, ему на смену пришли тематические обсуждения отдельных вопросов, волнующих пионеров. В 30-м году в журнале «Пио- нер» стала печататься «Стенная газета пионеров всего мира «Школьный товарищ», которая носила более политизированный характер.

В целом, к основным тематикам стенгазет 20-х годов относили, прежде всего, отображение отрядной жизни пионеров, их достижений и недостатков, работу кружков и всей школы, часто предлагались темы для обсуждения в отряде. Направляющим вектором может служить выбор тем, которые были в приоритете, собственно, для самого «Пионера». Так, в конце 1925 года, в обращении к дет-корам были перечислены четыре темы, интересующие редакцию, среди которых: как проходит личная учеба пионеров, какую общественную работу проводят отряды, как живет пионер в семье и какие достижения есть в работе отрядов, какие недостатки, что мешает работе [Ответы деткорам, 1925, обл]. Именно эти вопросы постепенно стали ведущими при создании пионерских стенгазет второй половины 20-х годов.

В то же время кроме бумажного варианта пионерской стенгазеты существовали и другие. Подобной специфической формой детского творчества была так называемая «живая газета», которая, по сути, представляла собой мини-спектакль, в основном в стихах, на важные для пионеров темы: «...не о чем-нибудь одном ведет разговор, а хоть понемногу да расскажет обо всем, что сегодня имеет особенный интерес…статейки сделаны в виде сценок с действием, частушек, живого кино, а иногда в виде настоящей детской игры» (из книги А. Афанасьевой и Л. Бермана «Пионерские живые газеты» 1928 г. [Афанасьева, 1928, с. 14]).

Журнал «Пионер» активно способствовал продвижению живых газет, для чего на его страницах печатались сценарии для постановки. Например, «Физкультурная пионерия» (№ 11 за 1925 г.), «Четвертый закон» (№ 12 за 1925 г.), «Мужицкая смена» (№ 1 за 1926 г.) и др. Отличие «живой газеты» от спектакля авторы видели в том, что «…для постановки предлагаемого материала не требуется совершенно никаких декораций. Ставить материал можно где угодно - на сцене, на эстраде, с занавесом и без него. Можно ставить просто на полу, отгородив чем-нибудь кусок пола для сцены.Освещение годно любое» [Юрцев, 1926, с. 6].

Еще одной формой подачи информации, специфической для 20-х -начала 30-х годов было так называемое «живое кино» - мини-спектакль, в котором участники представления изображают ту или иную сцену «фильма», в то время как ведущий озвучивает происходящее. В Журнале «Пионер» также можно найти подобные сценарии, например, «Юн-Чин-Лин» (живое кино в 2-х частях) в № 14 за 1925 г., в рекомендациях к постановке которого указано, что «…на сцене, конечно, не разговаривают. Объясняются знаками, как глухонемые. Но все это нужно делать живо, быстро и весело» [Маковеев, 1925, с. 20].

А в вышеуказанной заметке «Помогаем деревенским пикорам» [Капитонов, 1925, с. 18] указана некая «световая газета», которую коллектив деткоров демонстрировал в рабочем парке. Позже в № 19 за 1928 год в «Пионере» даны подробные инструкции по созданию такого рода газет, которые фактически являются диапозитивами, которые просвечиваются при помощи фонаря. В конце 20-х годов в их основе было стекло, покрытое желатином или яичным белком, на котором тушью или акварельными красками выполнились рисунки или наносился текст [В помощь школьнику, 1928, с. 18– 19]. Для световых газет рекомендовалось использовать больше рисунков, стихов, а формирование ее содержания вести в направлении создания юмористической газеты. Примечателен совет помнить «…только одну штуку: для световой газеты нужно иметь 60–70 пластинок. Если сделать меньше, то у зрителей только разожжете любопытство и не удовлетворите их» [Там же], что для современного читателя будет слишком утомительным просмотром.

К концу исследуемого периода в «Педагогической энциклопедии» (1929 г.) под редакцией А. Г. Калашникова уже отдельным разделом выделен текст, посвященный стенной газете. Акцент делался на качество изобразительной стороны стенгазет, которое, как отмечал автор, находилось на крайне низком уровне. Подчеркивалось, что «изобразительная же сторона играет в газете огромную роль. Как бы хорошо ни была написана газета по различным вопросам «сегодняшнего дня», но, если в ней нет момента «привлечения глаза» – красок, рисунков, карикатур, хорошо выделенных и удачно расположенных лозунгов, ваша газета не сыграет той роли, которую вы ей отводите… И чем менее культурна аудитория, тем больше газета требует изобразительного момента в своем оформлении» [Педагогическая энциклопедия, 1929, стб. 921]. Авторы подошли к вопросу обеспечения высокого качества стенгазеты с особой тщательностью – прописаны и композиционные вопросы, особенности выбора шрифта, материалов, указаны необходимые элементы – заголовок, карикатура, поля и т. д. [Там же, стб. 921– 922]. Позже в «Педагогике» (1939 г.) под редакцией И. А. Каирова было прописано, что структура пионерского отряда включает в себя в обязательном порядке кроме вожатого отряда, председателя Совета отряда и вожаков звеньев – редактора стенной газеты, который избирается пионерами на общем отрядном сборе [Педагогика, 1939, с. 456], т. е. обязательность наличия стенгазеты было по факту закреплена на официальном уровне. Отметим, что редколлегия «…обычно состоит из 3–5 человек, но в основу своей работы она кладет массовое привлечение ребят к выпуску газеты» [Просим ответить, форз].

Обсуждение результатов. К началу 30-х годов набирает силу тенденция перехода пионерских отрядов, организованных в основном при клубах, в школу, для того чтобы правильно поставить работу кружков и мастерских, а те, в свою очередь, «… помогут школе созданием оборудования, наглядных пособий и т. п…. Пионеры привлекут большее внимание партии и комсомола, свяжут школу с производством и окружающей жизнью» [Нужны ли отряды при школах, 1930, с. 5]. Этот процесс оказал влияние на содержание стенгазет, которые кроме пионерской работы отряда теперь стали уделять внимание школьным проблемам. С другой стороны, с начала 30-х годов внимание к стенгазетам вновь усилилось уже на высоком партийном уровне, например, о стенгазете стали говорить на заседаниях ЦК ВЛКСМ, о чем регулярно сообщалось в «Пионере». В стенгазетах все чаще стали прослеживаться характерные темы 30-х годов, связанные с борьбой с кулачеством, «двурушничеством», «делячеством», вредительством и т. д. В «Пионере» стали чаще помещать примеры плохих и хороших стенгазет, с призывом «…разоблачайте, подводите опыт и итоги, пропагандируйте достижения, бичуйте недостатки» [Путешествие по стенгазетам, 1930, с. 28]. Т. е. стенгазеты несколько изменились и приобрели политический окрас, контроль за их содержанием и оформлением стал более жестким.

Заключение. Таким образом, пионерская стенгазета 20-х годов представляла собой пример самобытного детского творчества, позволяющего укрепить пионерский отряд, объединить ребят по увлечениям, проводить коррекцию негативных явлений, что может быть использовано для современного детского коллектива.

Список литературы Феномен детской стенгазеты в журнале "Пионер" второй половины 20-х годов ХХ века

- Алексеев, М. Праздники в советской школе: Методические указания и литературно-художественный материал для деревенской школы I ступени / Составили М. Алексеев и Г. Васильев ; Под ред. М. А. Алексинского. – Москва: Моск. отд. нар. образ.: Госуд. изд-во, 1929 (12-я типо-лит. "Рабочее дело" Мосполиграф). – 144 с. – Текст: непосредственный.

- Афанасьева, А. Пионерские живые газеты / А. Афанасьева, Л. Берман. – Ленинград: Прибой, 1928. – 189, [3] с. – Текст: непосредственный.

- В помощь школьнику – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 19 – 1928. – С. 18 – 19.

- Волков Е. Стенная газета в школе / Е. Волков. – Москва: «Работник просвещения»,1926. – 88 с. – Текст: непосредственный.

- Всем пионерам, школьникам, читателям, деткорам! – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 21 – 1929. – С. 10.

- Горлов Д. Стенная газета и плакат / Д. Горлов. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 5. – 1926. – С. 18.

- Даже галстухов нет. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 12. – 1925. – С. 21.

- Дай слово. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 21 – 1926. – С. 18 – 19.

- Дай слово. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 5. – 1925. – С. 22.

- Заморин В. Суд над стенгазетой / В. Заморин. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 9. – 1926. – С. 16.

- Как строить стенгазету – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 18. – 1925. – форз.

- Как увеличивать портреты – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 1. – 1926. – С. 14.

- Капитонов М. Помогаем деревенским пикорам / М. Капитонов. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 11. – 1925. – С. 18.

- Маковеев К. Юн-Чин-Лин. Живое кино в 2-х частях / К. Маковеев. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 14. – 1925. – С. 19 – 20.

- Наши стенгазеты – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 6. – 1924. – С. 20.

- Нужны ли отряды при школах – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 1 – 1930. – С. 5.

- Ответы деткорам – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 23 – 1925. – обл.

- Ответы пикорам – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 14. – 1925. – форз.

- Педагогика / Автор. коллектив: И. А. Каиров, Н. Д. Левитов, К. И. Львов [и др.]; Под ред. И. А. Каирова; Допущено КВШ при СНК СССР в качестве учеб. пособия для пед. вузов и ун-тов. – Москва: Учпедгиз, 1939 (Ленинград). – 514 с. – Текст: непосредственный.

- Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова при участии М. С. Эпштейна. – Москва: Работник просвещения, 1929 – Т. 1. – 1929. – VIII с., 1158 стб. – Текст: непосредственный.

- Походная стенгазета – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 11 – 1928. – С. 21.

- Просим ответить – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 14 – 1926. – форз.

- Путешествие по стенгазетам – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 20–21. – 1930. – С. 28–29.

- Старательные ребята – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 15. – 1925. – С. 15.

- Фото-газета Пионера – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 8. – 1925. – С. 12–13.

- Что пионеры делают в школе? – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 10. – 1924. – форз.

- Юрцев Б. Мужицкая смена / Б. Юрцев. – Текст: непосредственный. // Пионер. – № 1. – 1926. – С. 6–7.