Феномен гендерного беспокойства и его роль в процессе становления гендерной идентичности

Автор: Фокина Н.Ю.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 5, 2024 года.

Бесплатный доступ

Сегодня в обществе происходит перелом в восприятии человека в меняющемся мире. Ускоряющаяся глобализация, трансформация социальных институтов и увеличение значимости в западном обществе нетрадиционных ценностей становятся вопросом не только личного восприятия, но и общественного дискурса. В этих условиях формирование гендерной идентичности не только выступает биологическим процессом, но и находится под существенным влиянием общественного понимания вопроса, определение гендерных ролей в обществе также смещается. Возникает феномен гендерного беспокойства, который характеризуется противоречием между личным восприятием гендерной идентичности и общественным видением ситуации. Исследование посвящено определению роли этого явления в современном дискурсе с учетом анализа его трактовки. Автор приходит к выводу, что феномен гендерного беспокойства в процессе становления гендерной идентичности связан с пониманием гендера как социокультурной категории.

Гендерная идентичность, гендерное беспокойство, гендерная личность, общество

Короткий адрес: https://sciup.org/149145529

IDR: 149145529 | УДК: 159.922.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.20

Текст научной статьи Феномен гендерного беспокойства и его роль в процессе становления гендерной идентичности

сейчас». Человек становится более динамичным, модульным1 и вместе с тем рефлексирующим в осознании своей «изначальной природы» и социальной роли. Как именно меняются эти категории, какие факторы на это влияют и что в конечном счете становится приоритетом, рассмотрим на примере одного из самых динамичных и дискуссионных объектов исследования – гендерной идентичности, которая ввиду упомянутых социокультурных изменений испытывает особую турбулентность и порождает феномен гендерного беспокойства в состоянии неопределенности и дезорганизации на уровне личности. Для достижения поставленной цели воспользуемся сравнительным анализом и эмпирическими данными, позволяющими выявить роль гендерного беспокойства в современном мире и проанализировать актуальный дискурс по тематике.

Как правило, пол детей определяется на основании их анатомии и хромосом при рождении. Для большинства детей такое гендерное присвоение соответствует их гендерной идентичности, врожденному чувству идентификации себя как мужчины или женщины. Некоторые могут испытать несоответствие и вырасти во взрослых трансгендеров. Прежде чем переходить к вопросу беспокойства, подчеркнем социальную обусловленность понятия «гендер» и проведем последующий анализ с точки зрения социально-психологической традиции.

Гендерный опыт повседневной жизни зависит от множества факторов, включая социокультурные условия, семейное воспитание, образование, работу, окружающую среду, собственное восприятие себя и других людей, а также медиа и другие информационные источники. Кроме того, на гендерный опыт могут влиять социальные стереотипы, нормы, ожидания, межличностные отношения и общественное мнение. Примечательна здесь ситуация с «привычно мужскими» и «привычно женскими» видами спорта, ведь изначально Олимпийские игры задумывались как состязание мужчин, а тяжелые физические нагрузки не предусмотрены для женской физиологии. Но в результате существенных изменений с началом XX в., несмотря на дискриминацию, уровень женского присутствия в спорте повышался, появлялись международные организации и турниры, а Олимпиада в Токио в 2020 г. стала примером практически полного гендерного равенства: представительство женщин достигло рекордных 48,8 %2. Привлекательность традиционно мужских дисциплин, в которых участвуют женщины, также меняется. Так, например, в 2019 г. ФИФА выделила 1 млрд долл. на развитие женского футбола в мире, а в 2020 г. Российский футбольный союз заявил, что развитие этого вида спорта станет одной из стратегических задач на ближайшее время3. Отмечается и заинтересованность самих женщин: согласно опросу, проведенному в 2019 г. британским спортивным приложением Playfinder, около 40 % женщин в возрасте 16–34 лет хотят играть в футбол, но более половины из них опасаются заниматься спортом, где доминируют мужчины4.

Учитывая рассмотренные аспекты, можно заключить, что категорию «гендер» невозможно вычленить из суммы политических и культурных обстоятельств, в которых она неизменно производится и поддерживается (Батлер, 2022). Исследования, которые начали осуществляться с 70-х гг. прошлого века, отчетливо дают понимание, что каждый человек может обладать мужскими и женскими началами. Устоявшиеся мнения в обществе, что то или иное нельзя считать мужественным или женственным, приводят к стагнации в сознании людей и заставляют их действовать однобоко, даже если это противоречит внутреннему самоощущению человека. Это порождает психологическое давление и ощущение «со мной что-то не так, ведь так не принято». Общество давно установило норму поведения для мужчин и для женщин, сюда можно отнести такие примеры, как «мужчины не плачут», «женщина должна уметь готовить». Подобное давление со стороны как общества, так и семьи приводит к обесцениванию человеком себя самого. Из-за неправильной интерпретации возможных действий мужчины иногда ведут себя грубее и противопоставляют мужские ценности женским, обосновывая это тем, что мужчина не должен разделять женские ценности, ведь общество это может воспринять как слабость. Именно данное противоречие является объектом нашего анализа, и оно же определяет неоднозначность трактовок понятия «гендер» в социологии: они обусловлены персональным опытом исследователя.

Феномен гендерного беспокойства , или гендерного конфликта (gender trouble), появился в научной традиции благодаря философу, теоретику и активистке Джудит Батлер, которая считала его лакмусовой бумажкой не только для раскрытия перформативной природы гендера как социального конструкта, но и для анализа ряда характеристик общества (Ильдарханова, 2019). Гендерное беспокойство – это состояние, когда человек переживает социокультурный шок, не имея возможности верно идентифицировать собеседника, определить его социальный статус, что критично для культур со строгой гендерно обусловленной иерархией. Дж. Батлер описывает это как «момент, когда наше привычное и укоренившееся культурное восприятие оказывается неадекватным, и мы не можем с уверенностью прочесть тело, на которое смотрим». В основной работе «Гендерное беспокойство» она пишет, что пол и гендер конструируются дискурсом и не являются неким аутентичным ядром личности, это «перформативная репрезентация, представляющая то, что мы совершаем в данный момент» (Батлер, 2022). Другими словами, вместо того чтобы быть женщинами или мужчинами, люди ведут себя как женщины и мужчины, тем самым создавая соответствующие категории поведения. Изучение того, каким образом в обществе реагируют на ситуацию гендерного беспокойства, дает возможность исследовать, как формируются социальная иерархия и идентичность субъекта в данной культуре. Подобную позицию также разделяет исследовательница этнологии пола Н.Л. Пушкарева, которая подчеркивает историческую контекстуальность понятий мужчины и женщины (2007). Ключевой вывод Дж. Батлер, поддерживаемый Н.Л. Пушкаревой, заключается в том, что гендер «перформативен» по сути, а идентичность конструируется и утверждает себя в самом акте представления (Бояринова, 2016).

Для того чтобы проанализировать особенности этого процесса и принципы упомянутого конструирования, рассмотрим подходы к гендерной идентичности. В философии вопрос о том, что составляет идентичность личности, почти всегда отсылает к тому, какие внутренние свойства обеспечивают ее самотождественность и непрерывность во времени. Но в рамках данной темы интерес представляет другое: в какой мере регуляторные практики гендерного формирования и разделения конституируют гендерную идентичность, внутреннюю связность или разобщенность субъекта, которая может привести к гендерному беспокойству?

На уровне личности Дж. Лорбер говорит о гендерной идентичности как о личном восприятии своей половой принадлежности; гендерных убеждениях как о принятии господствующей гендерной идеологии или сопротивлении ей; гендерной презентации себя по определенному типу; гендерном брачном и репродуктивном статусе, включающем в себя позволенные/непозволенные ухаживания, брачность, детность (1994).

А.А. Темкина и Е.А. Здравомыслова трактуют гендерную идентичность как внутреннее самоопределение человека, которое конструируется в процессе социализации в соотнесении с социальными и культурными образцами гендерного поведения (2017). В начале жизни индивид дифференцируется по признаку пола, по мере взросления он или она получает все больше разнообразной информации, знакомится с широким кругом образцов гендерного поведения, идентифицирует себя с ними или не идентифицирует. В этом отношении бинарное деление на мужское и женское уже не раз и навсегда установленная полярность, а континуум, в котором возможно множество ролей.

Гендерная личность – нечто большее, чем индивидуальная совокупность маскулинных и феминных черт; это одновременно и способ воспринимать реальность, которая создает и воспроизводит эти черты на протяжении всего цикла существования «я»-конструкции (Бем, 2004).

Одним из ключевых аспектов гендерной личности является различие между гендерным выражением и гендерной идентичностью. Гендерное выражение отражает способ, которым человек демонстрирует свою гендерную идентичность в поведении, внешности, одежде и других аспектах. В то время как гендерная идентичность указывает на то, как человек сам идентифицирует себя по отношению к гендеру – мужскому, женскому или любому другому. Последний аспект зачастую становится ключевым в ситуации согласованности внутреннего выбора стратегии идентичности с нормами общества, а значит, и для уровня беспокойства в случае несовпадения этих двух уровней.

Гендерная личность может оказывать значительное влияние на самооценку, социальные отношения, выбор профессии, творчество и многие другие аспекты жизни. Негативные стереотипы и ожидания, связанные с определенным полом, могут препятствовать развитию полноценной гендерной личности и подавлять естественные черты и интересы человека.

В современном обществе все больше людей признает право каждого человека на свободу выбора собственной гендерной идентичности и выражения. Многие страны принимают законы и реализуют политику, направленную на защиту прав гендерных меньшинств, а также на создание инклюзивной среды, где каждый человек может чувствовать себя комфортно и быть признанным (Шишлова, 2012).

В качестве примера можно привести исследование Сандры Бем, которая на примере американского общества проверяла гипотезу: ограничивает ли использование классификации на основе гендера в соответствии с формулировками гендерно приемлемого в культуре человеческий потенциал традиционно гендерных мужчин и женщин? Для ее проверки проведена серия экспериментов, цель которых состояла в выяснении того, будут ли традиционно гендерные личности, выявленные по результатам опросника, в значительно большей степени, чем остальные испытуемые, ограничивать свое поведение в соответствии с формулировками гендерно приемлемого в культуре? Первое исследование в этой серии показало, что традиционно гендерные личности действительно в большей степени, чем остальные, избегают даже таких тривиальных поступков, как смазка скрипящих дверных петель или глажение пеленок, если воспринимают подобные действия как не свойственные своему полу (Бем, 2004). В то же время нельзя не отметить и несколько утрированный интерес к этой теме, постулируемый в отдельных странах. Видится, что такой подход, наоборот, повышает гендерное беспокойство, постоянно обостряет вопрос гендерной личности перед индивидом, ставит под сомнение его/ее самоидентификацию.

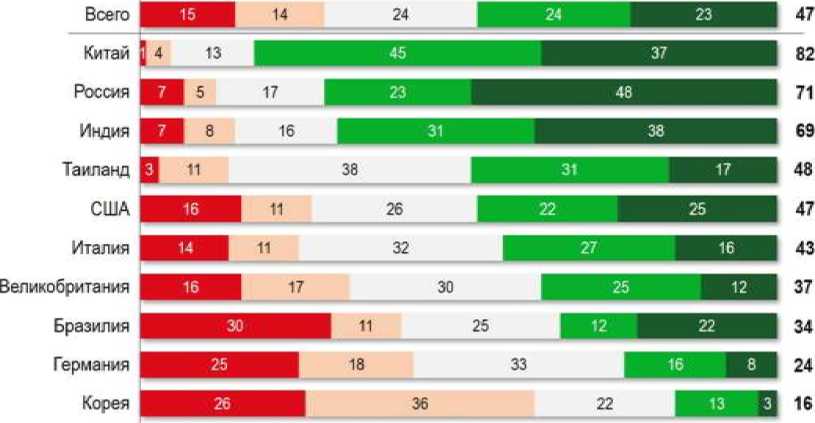

В современном российском обществе запрос на традиционные гендерные модели оказался существенно высоким. Согласно социологическому опросу холдинга «Ромир» совместно с международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR, на 2020 г. Россия оказалась одной из самых консервативных среди развитых стран: 71 % опрошенных считают, что традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества, – это самый высокий показатель после Китая (82 %)1. Меньше всего с этим утверждением согласны в Германии (24 %) и Корее (16 %). Любопытно, что российские женщины чаще мужчин соглашались с этим утверждением (73 и 68 % соответственно), а люди в браке – чаще, чем холостые (77 и 61 %). Среди бездетных россиян утверждение поддержали 67 %, с детьми – 79 %; 76 % – с высшим образованием, 63 % – без высшего образования (рисунок 1).

Romir

Индекс согласия, %

В ЧЕЙ-ТО НЕ СОГЛАСЕН

Нейтрален

В «М-ТО СОГЛАСЕН

Полностью СОГЛАСЕН

ПОЛНОСТЬЮ 1« СОГЛАСЕН

Рисунок 1 – Распределение уровня согласия с утверждением «традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества» на декабрь 2020 г. 2

Figure 1 – Distribution of Agreement Levels with the Statement “Traditional Gender Roles for Boys and Girls are Best Suited for Society” in December 2020

Негативно отреагировали респонденты и при ответе на вопрос о том, допустимо ли мужчинам носить юбки (всего 12 % опрошенных согласились с такой возможностью). Это говорит о следовании традиционным гендерно одобряемым моделям поведения и недопустимости для себя любых отклонений от этой матрицы. Но данная ситуация не исключает наличия общественного запроса на гендерное равенство и разнообразие. Сегодня потребности общества на фоне трансформации мира вступают в конфликт с мощным публичным дискурсом, развернутым в сторону консерватизма и традиционных гендерных ролей, что порождает кризис ожиданий. Отражение такого несовпадения ожидания и реальности можно увидеть, например, в статистике разводов, которая в России в последние годы превысила 70 %. Безработица, низкие зарплаты молодых специалистов, трудности заботы о маленьких детях и масса других обстоятельств – все это бросает вызов идеализированной модели традиционной семьи, в которой мужчина должен много зарабатывать, а женщина – рожать детей и поддерживать уют1.

Таким образом, феномен гендерного беспокойства в процессе становления гендерной идентичности тесно связан с пониманием гендера как социокультурной категории, обусловленной, с одной стороны, индивидуальными особенностями выбора, восприятия реальности, субъективного опыта, а с другой – социальными детерминантами, например гендерными ролями, при-емлемым/неприемлемым поведением и пр. В связи с этим гендерная субъективность перформативно воспроизводит регулятивную функцию норм, существующих в обществе.

Исследование вопроса явно требует более четкого определения понятия «гендер» и его связи с гендерной личностью и идентификацией. С возрастанием значимости феномена гендерного беспокойства все сложнее идентифицировать происхождение гендера как категории социологии, размывается как социально-культурное происхождение термина, так и физиологическое (с повышением значения технологий). Роль гендерного беспокойства в современном мире не определена в полной мере, что может приводить как к избыточному вниманию общества к этой проблеме, так и к недостаточному.

Список литературы Феномен гендерного беспокойства и его роль в процессе становления гендерной идентичности

- Батлер Дж. Гендерное беспокойство: феминизм и подрыв идентичности. М., 2022. 272 с.

- Бем С. Линзы гендера: трансформация взглядов на проблему неравенства полов: пер. с англ. М., 2004. 336 с.

- Бояринова П.А. Надежда Дурова: феномен гендерного беспокойства в России в первой половине XIX в. // Женщина в российском обществе. 2016. № 2 (79). С. 57-68. DOI: 10.21064/WinRS.2016.2.6 EDN: WAGXPX

- Ильдарханова Ч.И. Отцовство как социально конструируемый феномен: гендерный аспект // Социодинамика. 2019. № 12. С. 162-169. DOI: 10.25136/2409-7144.2019.12.31492 EDN: SUILLS

- Лорбер Дж. Пол как социальная категория // Thesis. 1994. № 6. С. 127-136.

- Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. 496 с. EDN: QYTLVX

- Темкина А.А., Здравомыслова Е.А. Интерсекциональный поворот в гендерных исследованиях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. 20, № 5. С. 15-38. EDN: ZVMKER

- Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ. Е. Руднева и др. М., 2008. 557 с.

- Шишлова Е.Э. Гендерная идентичность как фактор развития личности // Право и управление. XXI век. 2012. № 1 (22). С. 63-65. EDN: PAKPJP