Феномен интеграции деятельности учреждений культуры отечественного сельского муниципалитета: из опыта исследования

Автор: Фролова А.С.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Социально-культурная деятельность

Статья в выпуске: 2 (70), 2016 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья знакомит с результатами экспертного опроса (апрель-июнь 2015 года) руководителей и сотрудников двух сотен сельских учреждений культурно-досугового, библиотечного и музейного профилей, посвящённого выяснению субъектного состава, целей, общего характера, проблем и перспектив развития отношений сотрудничества в системе деятельности структур сферы культуры. Приводятся данные о наиболее популярных формах и направлениях совместной работы учреждений культуры, об очевидно положительных (в том числе поддающихся подсчёту) результатах интеграции деятельности последних. Констатируется одобрительный характер отношения респондентов к налаживанию партнёрских связей между разнопрофильными организациями сферы культуры. Публикуются полярные мнения экспертов по вопросу объективной необходимости и вероятных стратегических последствий развития межучрежденческих контактов.

Сельские учреждения культуры, направления интеграции деятельности, интеграция деятельности, сотрудничество, дом культуры, библиотека, музей, экспертный опрос, формы совместной работы

Короткий адрес: https://sciup.org/144160584

IDR: 144160584 | УДК: [379.8:304.4]:352

Текст научной статьи Феномен интеграции деятельности учреждений культуры отечественного сельского муниципалитета: из опыта исследования

Учреждения социально-культурной сферы сельских территорий современной России, ответственные за системную организацию досуговых практик населения муниципалитетов, оказались – в экономическом и правовом отношении – в затруднительной ситуации. Реформационные процессы (муниципализация, «бюджетные» преобразования) обусловили обострение кадровых, финансово-экономических, материально-технических и других проблем, сопровождающих реализацию уставной деятельности наиболее распространённых учреждений культуры на селе: культурно-досугового типа, библиотек и музеев; и спровоцировали возникновение тенденции отрицательной динамики численности их сети.

Коллективы учреждений культуры по-разному оценивают перспективы развития своей деятельности. Часть из них соглашается с необходимостью инициирования отношений сотрудничества между разнопрофильными организациями, составляющими единый территориальный комплекс культурного обслуживания сельского муниципалитета. Таким путём они рассчитывают на решение совместными силами остроактуальных проблем своей деятельности и в итоге на сохранение приемлемого уровня культурной поддержки селян.

Такую практику межучрежденческого вза- имодействия называем «интеграцией деятельности» [7, с. 292–293], поскольку она характеризуется взаимопроникновением и комплексным взаимоукреплением форм работы – из арсеналов клубной, библиотечной и музейной деятельности.

Например, вечер чествования ветеранов в сельском клубе организуется при участии библиотечных специалистов, формирующих выездную книжную экспозицию на время мероприятия, и музейных работников, подготавливающих для вечера лекционное выступление, иллюстрируемое выставкой экспонатов из фондов местного музея [1–6].

С целью научного осмысления актуального состояния, проблем и перспектив развития процессов интегрированного взаимодействия в системе деятельности отечественных сельских учреждений культуры было предпринято межрегиональное исследование (методом экспертного опроса). Общее число респондентов составили представители 86 клубов (домов культуры, культурно-досуговых центров, социально-культурных объединений, комплексов и т.п.), 85 библиотек («взрослых», детских, библиотек-музеев) и 35 музеев (краеведческих, историко-краеведческих/-художественных/-музыкальных, литературно-мемориальных и других) из 157 населённых пунктов 119 сельских районов Алтайского края,

Белгородской, Кемеровской, Московской, Новосибирской областей и других регионов. 82% опрошенных занимают пост руководителя организации, 67% всех респондентов имеют высшее образование, 52% экспертов трудятся по профессии более 20 лет (из них 24% – свыше 30 лет). Опрос был проведён 8–30 апреля, 2–30 июня 2015 года в традиционном («очном») и виртуальном форматах по двум типам выборочной совокупности: сплошному «районному» (для Алтайского края) и случайному «районному/ поселковому» (для прочих регионов-участников).

В ходе исследования удалось определить круг организаций культурного назначения, чаще прочих выступающих в качестве субъектов интеграционных отношений. Выяснилось, что 96% культурно-досуговых учреждений предпочитают сотрудничать с библиотеками, а 74% – с музеями. 98% библиотек развивают интеграцию своей «уставной» деятельности с работой клубов, а 83% – с работой музейных структур. Вся совокупность респондентов от сельских музеев обо- значила библиотеку как своего постоянного сотрудника. С организациями клубного типа поддерживает активные связи 94% учреждений музейного профиля. Для почти половины экспертов межорганизационные контакты «очень часты» (до нескольких раз в месяц (нередко – ежедневные)), а для 37,5% – «часты» (1–2 раза в месяц).

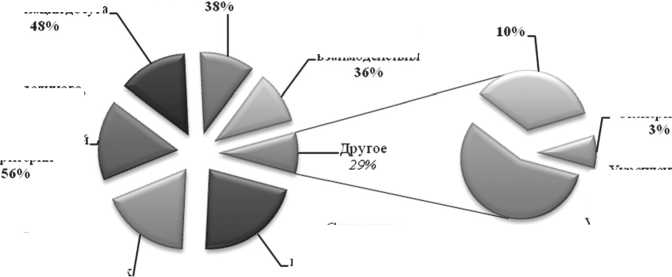

Подавляющее большинство (91%) участников экспертного опроса выступают «за» развитие сотрудничества учреждений, по-разному, однако, осмысливая его цели (см. рисунок 1).

В составе наиболее популярных форм работы, посредством которых реализуется интеграционное взаимодействие, респонденты называют такие: «массовый праздник» – 88%, «чествование» (ветеранов войны, труда, юбиляров, профессиональных династий и другие) – 81%, «встреча с интересными людьми» – 75%, «игровая программа» – 69%, «викторина, конкурс, олимпиада» – 68%, «клуб по интересам и любительское объединение» (молодёжный, литературный,

Представления экспертов о приоритетных целях развития интеграционных отношений

в системе деятельности муниципальных сельских учреждений культуры

Поиск инновационных технологий, форм, q)eдcтв и методов организации досуга

Получение партнёрской поддержки (кадровой, инфор мационной и пр.) от др. учреждений

Преодоление общим! силами тенденции падения высокого статуса организованных досуговых занятий

Вопрос-'меню"; всего опрошенных: 206 (200%)

"Эксперимент1

Формирование культуры ор ганизационно-коллективного взаимодействия

Совместное восгапание культурных интер есов. стимулирование досуговой активности сельчан 740/0

Расширение ассортимента культурно-досуговых услуг сельском}’ населению 62%

' Укрепление материальнотехнической базы учреждения за счёт участия в коллективном предоставлении коммерческих («платных») услуг сельском}- населению 16%

Рисунок 1

Организация единого, ci гстемно -цел о стно го досугового пространства сельской территории

фото- и кинокружок и другие) – 68%, «посиделки и прочие камерные мероприятия» – 63%, «литературный вечер» – 60% и многие другие. Среди фактически непрактикуемых форм работы, но полезных, с точки зрения экспертов, для задействования в совместной работе названы: «участие в подготовке социально-культурных (социально-педагогических) проектов для разноуровневых конкурсов на соискание государственных и негосударственных грантов» (19%), «выпуск в печать (запись на электронный носитель) календарей знаменательных и памятных дат, летописей села и т.п.» (13%), «день специалиста» (7%) и другие.

В число популярных направлений совместной работы учреждений входят патриотическое (военно-патриотическое) воспитание – 92%, духовно-нравственное просвещение – 83%, пропаганда здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, наркомании и прочее) – 79%, краеведение (историческое, этнографическое, археологическое, топонимическое, ботаническое и прочее) – 76%, эстетическое, семейное, экологическое воспитание – 76%, 70% и 62% соответственно, организация самодеятельного творчества – 65%, формирование культуры гражданской активности и ответственности – 64%, культурная реабилитация социально уязвимых категорий сельского населения (детей, пожилых людей, членов многодет-ных/неполных семей, мигрантов, инвалидов и других) – 63%, социально-культурное (социально-педагогическое) проектирование – 48% и другие. Отметим, что, вопреки нашим предположениям, последнее из указанных направлений не вошло в число «лидеров», заняв лишь 11-е место в итоговом списке. Мы исходили из того очевидного факта, что успех проектной деятельности, рассматриваемой в современных условиях в качестве одного из ключевых факторов эффективного функционирования социальнокультурной сферы муниципальной территории (особенно, в дотационных регионах), во многом зависит от крепости партнёрского взаимодействия между разработчиками и участниками проекта. Известно, что проектные заявки, оговаривающие участие в их реализации нескольких организаций, охотнее поддерживаются структурами, организующими конкурс грантовых предложений. Опрошенные же (общей долей в 62%) предпочтительным вариантом участия представляемых ими учреждений культуры в разработке и реализации проектов назвали роль «самостоятельного игрока» (подразумевающую опору на собственные силы, расчёт на бюджетные ассигнования), а не «помощника» (состоящую в ассистировании другим организациям в ходе написания и исполнения проектов) – 38%.

Респонденты определили состав направлений работы, которые на актуальный момент не разрабатываются совместными силами, но которым в перспективе предполагается уделить внимание. В их числе: создание инновационных досуговых практик – 18%, историко-культурный и этнографический туризм – 12%, воспитание культуры предпринимательства и вовлечение населения в конструктивный этнокультурный диалог – по 8%, организация работы добровольцев общественно полезной деятельности – 7%, социально-культурное проектирование – 5%.

Показательно, что только 2% экспертов отрицают качественное улучшение состояния работы учреждений культуры вследствие их вовлечённости в систему интеграционных отношений. Остальные опрошенные полагают, что основными положительными следствиями развития межучрежденческого сотрудничества стали: во-первых, количественный рост организуемых для сельского сообщества культурных мероприятий, во-вторых, увеличение числа посетителей мероприятий и участников любительских объединений – по 68%, в-третьих, совершенствование качественных показателей работы (то есть повышение уровня комфортности, доступности культурных услуг) – 67%, в-четвёртых, увеличение доли удовлетворённых качеством культурных услуг, являюще- еся результатом совместной работы учреждений, – 62%, в-пятых, рост числа клубных формирований и любительских объединений – 36% и, в-шестых, увеличение количества разрабатываемых социально-культурных проектов – 24%.

Около половины респондентов констатирует отсутствие значимых препятствий для практической реализации сотрудничества между сельскими учреждениями культуры. Остальная часть участников опроса признаёт главной помехой отсутствие специальной подготовки кадрового состава учреждений (в том числе отсутствие образовательной подготовки – 80% экспертов отмечают потребность современной профессиональной практики в подготовленных высшими учебными заведениями компетентных специалистах, владеющих навыками системного администрирования интеграционных процессов), а также барьеры муниципального управления, «непродумывание выгод от сотрудничества» и сознательное сопротивление сотрудников коллективов учреждений, отсутствие научно обоснованных рекомендаций по организации хода интеграционных процессов.

Экспертам было предложено дать (и сопроводить комментариями) свою оценку перспектив развития интеграционных отношений между структурами сферы культуры сельской России. 89% всей совокупности респондентов рассматривают будущее интеграции как «благоприятное», 11% – как «неблагоприятное». Приведём некоторые пояснительные реплики, сформулированные представителями первой «группы» опрошенных (необходимые по смыслу дополнения от исследователя помещены в квадратных скобках):

-

• в актуальной ситуации, когда увеличение штатных единиц коллективов учреждений культуры на селе не наблюдается, а все действия учредителей сводятся к требованию оптимизации финансовых расходов, выход один – объединить усилия, возможности, средства. Вплоть до обретения

«общей крыши» – переезда в одно здание, создания единого учреждения;

-

• сотрудничество даёт возможность использовать в своей работе несвойственные формы, дополняющие и обогащающие характер деятельности (а ещё – возможность использования различных единиц технического обеспечения «из подотчёта» других учреждений);

-

• у коллективов [учреждений] появляется возможность всегда ценного обмена профессиональным опытом (например, приобретения навыков организации досуговой деятельности, самодеятельного народного творчества), взаимопомощи в проведении культурных мероприятий (за разработкой сценарной основы сотрудник сельского Дома культуры всегда обращается к библиотекарю, имеющему в своём распоряжении многоотраслевой фонд, информационные базы данных);

-

• главная социальная задача у всех учреждений культуры одна – воспитание полноценного гражданина и патриота своей страны, всесторонне развитой личности, возможно полное удовлетворение культурных потребностей сельчан. Объединение трудов и усилий позволяет решать её намного легче и, главное, эффективнее;

-

• ввиду чрезвычайной слабости материально-технической базы [учреждений] взаимодействие (вплоть до взаимозаменяемости) открывает [им] реальные пути для выполнения обязанностей по внестационар-ному обслуживанию населённых пунктов, не имеющих собственных клубов, музеев;

-

• взаимодействие расширяет сферу деятельности учреждений, способствует увеличению числа показателей массовых мероприятий, позволит в будущем, при глобальном сокращении кадрового состава отрасли на селе, сохранить высокий уровень качественных и количественных показателей [работы];

-

• библиотека и Дом культуры располагаются в одном здании, все специалисты дружны между собой, все – профессионалы

своего дела, понимающие, что коллективным трудом легче вести работу сразу в нескольких направлениях;

-

• все [сельские учреждения культуры] (клуб, библиотека и музей) имеют общее прошлое и общее настоящее.

Обратимся к комментариям, высказанным группой экспертов, оценивших перспективы развития интеграции деятельности сельских учреждений культуры как «неблагоприятные». Респонденты поясняют свою позицию:

-

• для местных властей совместная работа [учреждений] становится новым предлогом к сокращению [единиц] сети;

-

• организации культуры часто имеют разных учредителей (комитеты районного и сельского муниципальных образований), каждый из которых стремится «перетянуть одеяло на себя», поэтому не высказывают заинтересованности в кооперировании усилий;

-

• велика вероятность возникновения «производственных» конфликтов между представителями сотрудничающих учреждений культуры;

-

• в конечном счёте это приведёт к слиянию [учреждений культуры], потере учреждениями собственного «лица», профиля;

-

• отсутствует программа управления рабочими контактами, нет специального плана совместной работы;

-

• нет организации, отвечающей за согласование, координацию хода сотрудничества [учреждений], отсутствует специальная (и вообще сколько-нибудь внятная!) законодательная база, регламентирующая его порядок;

-

• это чревато возрастанием нагрузки на работников культуры.

Взгляды респондентов на наиболее вероятные последствия взаимодействия сельских структур сферы культуры разнятся. Незначительное меньшинство опрошенных склоняется к наиболее оптимистичному варианту упрочения «самостоятельных» позиций учреждений (34%), большинство (37%) высказывается за слияние учреждений культуры, образование качественно нового (комплексного) типа культурно-досугового центра. Почти треть экспертов сомневается в возможности коренных изменений, вызванных интеграционными процессами. Таковы главные результаты экспертного опроса руководителей и сотрудников сельских культурно-досуговых, библиотечных и музейных учреждений.

Можно заключить, что участники экспертного опроса демонстрируют в целом одобрительное отношение к практике интегрирования профильной деятельности учреждений культуры, уверенно определяются с приоритетными направлениями, предпочтительными формами совместной работы, подтверждают её значительную практическую пользу (фиксируемую, в частности, в стимулировании роста уровня количественных и качественных показателей эффективности деятельности). Тем самым профессиональное сообщество признаёт продуктивность интеграционных контактов в деле конструирования комфортной социально-культурной среды, локализации или полного разрешения социально-культурных проблем муниципального масштаба.

Список литературы Феномен интеграции деятельности учреждений культуры отечественного сельского муниципалитета: из опыта исследования

- Белозерова Н. Легко ли быть первым // Библиотека. 2009. № 9. С. 33-37.

- Бойцова А. Под одной крышей: самовары, лапти и караоке // Библиотечное дело. 2009. № 3. С. 16.

- Клавен А. А. Хроника одного превращения: как организовать единое культурно-досуговое пространство // Библиотечное дело. 2009. № 3. С. 8-10.

- Кяпянова Т. Собраться вместе - только начало: сельская библиотека в структуре культурно-спортивного комплекса // Библиотечное дело. 2009. № 3. С. 19.

- Мозелова Я. И. Среда корпоративного взаимодействия: библиотека как равноправный партнёр в культурно-досуговом центре // Библиотечное дело. 2009. № 3. С. 20-22.

- Фролова А. С. Оптимизация досуга сельского населения на основе интеграции деятельности муниципальных учреждений культуры и досуга // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 6 (43). C. 291-294.