Феномен мелкопластинчатых индустрий раннего верхнего палеолита Горного Алтая

Автор: Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Михиенко В.А., Гурулев Д.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представленное исследование посвящено анализу, систематизации, верификации и обобщению сведений о мелкопластинчатых «ориньякоидных» индустриях раннего верхнего палеолита Алтая. В региональном контексте этот яркий феномен рассматривается в качестве главной составляющей технокомплекса усть-каракольской культурной традиции и фактически расценивается как культуромаркирующий. Исследование опиралось на анализ археологического материала известных ранневерхнепалеолитических объектов региона, опубликованных и архивных данных, содержащих сведения о хронологии, стратиграфии и планиграфии индустрий. В результате работы были актуализированы и дополнены сведения о мелкопластинчатой составляющей комплексов усть-каракольской традиции Алтая, ее индустриальных и планиграфических контекстах. Установлено, что в кругу индустрий данной группы опорными или эталонными с точки зрения сохранности и информативности выступают материалы стоянок Усть-Каракол-1 (раскоп 1, горизонт B) и Ануй-2 (раскоп 2, горизонт B). В обоих случаях мелкопластинчатая стратегия занимает доминирующее место в индустрии, отчетливо выделяясь на фоне отщепового производства и, вероятно, неспециализированного пластинчатого.Опубликованные ранее и новые данные радиоуглеродного датирования позволили уточнить возраст индустрий, он составляет около 37-34 тыс. кал. л. Согласно полученным данным, ключевые проблемы идентификации и исследования усть-каракольских объектов Алтая связаны с особенностями условий их формирования - они определялись процессами активного склонообразования, что приводило к деформации, фрагментации или полному разрушению исходных археологических структур.

Горный алтай, ранний верхний палеолит, усть-каракольская культурная традиция, радиоуглеродная хронология, каменные индустрии, ремонтаж, мелкопластинчатое расщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/147244518

IDR: 147244518 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-5-72-94

Текст научной статьи Феномен мелкопластинчатых индустрий раннего верхнего палеолита Горного Алтая

Проблема возникновения и развития традиций мелкопластинчатого расщепления является одной из ключевых в рамках исследования природы и содержания культурных процессов на Алтае на ранних этапах верхнего палеолита. С ней в разное время связывались вопросы преемственности верхнепалеолитических традиций и наследования среднему палеолиту [Деревянко, 2001; Деревянко, Волков, 2004; Деревянко, Шуньков, 2004], изучение специфики разнокультурных верхнепалеолитических индустрий [Zwyns, 2012; Белоусова, 2017; 2018], обсуждение истоков древнейших технологий производства пластинок и микропластин, а также техники отжима в Северной и Центральной Азии [Кузнецов, 1997; Деревянко и др., 2002; Keates, 2007; Yi et al., 2016; Gómez Coutouly, 2018; Zhao et al., 2021].

Впервые на территории Алтая технологии мелкопластинчатого производства получают распространение около 46–44 тыс. некал. л. н. [Rybin et al., 2023] с появлением носителей кара-бомовской культурной традиции начального верхнего палеолита (далее – НВП). На протяжении довольно длительного периода мелкие пластинчатые сколы производились в рамках бипродольной техники, а в качестве основ нуклеусов использовались крупные пластинчатые заготовки [Белоусова и др., 2019]. С появлением на Алтае культур раннего верхнего палеолита (далее – РВП) концепция производства мелких пластинчатых сколов существенно изменилась – исчезли вторичные нуклеусы на пластинах, уменьшился размер заготовки, изменились способы ее получения. Феномен мелкопластинчатых технологий РВП, которые также называют микропластинчатыми, напрямую связан с распространением индустрий усть-каракольской «линии развития», или «культурной традиции» [Деревянко, 2010, с. 2]. Эти комплексы характеризуются присутствием нуклеусов кареноидной морфологии («скребки высокой формы»), пластинок с притупленным краем, орудийных форм «ориньякоидной группы» [Деревянко, Шуньков, 2004, с. 35]. В круг археологических объектов усть-каракольской традиции были включены стоянки верхнего течения р. Ануй в СевероЗападном Алтае – Усть-Каракол-1 (раскоп 1 1986 г. и раскоп 2 1993–1997 гг.) [Деревянко и др., 1998а; 2003; Славинский, 2007; Zwyns, 2012], Ануй-1 и 3 [Деревянко, Шуньков, 2004], Денисова пещера [Павленок и др., 2021; Михиенко, Козликин, 2023], объекты в долине р. Урсул в Центральном Алтае – Тюмечин-4 [Деревянко и др., 1998б], и в северных предгорьях Алтая – Ушлеп-6 [Барышников и др., 2005].

Оценка абсолютного возраста мелкопластинчатых индустрий усть-каракольского облика опиралась на результаты 14С датирования комплекса сл. 8–11 раскопа 2 опорного памятника Усть-Каракол-1; их возраст определялся в интервале от 35 100 ± 2 850 до 29 720 ± 360 некал. л. [Деревянко, Шуньков, 2002]. На основе этих же материалов реконструировался общий облик усть-каракольских индустрий [Белоусова, 2018]. В качестве продолжателя ранневерхнепалеолитических традиций мелкопластинчатого расщепления до недавних пор рассматривались материалы стоянки Ануй-2, радиоуглеродный возраст которых оценивался в пределах от 27 930 ± 1 590 до 23 431 ± 1 550 тыс. л. на основе серии измерений, сделанных в 1990-х гг. [Орлова, 1995; Деревянко и др., 2003].

На современном этапе исследований благодаря новым данным о возрасте материалов РВП и их контекстах, применяя новые методические подходы и привлекая более обширный материал, мы можем по-новому взглянуть на феномен мелкопластинчатых индустрий усть-кара-кольской традиции. Представленная работа посвящена анализу, систематизации, верификации и обобщению сведений о мелкопластинчатых комплексах РВП Алтая.

Материалы и методы исследования

Исследование опиралось на археологические и естественнонаучные данные, опубликованные и архивные источники, которые позволяют судить о стратиграфическом, планигра-фическом и хронологическом контекстах мелкопластинчатой составляющей индустрий РВП Северо-Западного (стоянки Усть-Каракол-1, Ануй-1–3, Денисова пещера) и Центрального (Кара-Бом, Тюмечин-4) Алтая. Основным предметом исследования выступали археологические материалы, отражающие специализированные стратегии мелкопластинчатого производства – нуклеусы, технические сколы, немодифицированные заготовки и орудия на сколах. В качестве целевых заготовок в данном случае рассматривался весь спектр пластинчатых снятий, получаемых в рамках расщепления нуклеарной формы. Краткое описание коллекций проводилось в соответствии с классификациями, разработанным ранее на материалах ключевых индустрий ранних этапов верхнего палеолита обсуждаемого региона [Белоусова, 2018].

В исследовании особое внимание было уделено анализу общих аспектов пространственного распределения элементов мелкопластинчатого производства; в отдельных случаях осуществлялось углубленное изучение пространственных контекстов находок на основе плани-графического анализа, метода ремонтажа и сырьевых единиц [Белоусова и др., 2018]. Профили (по линиям шириной 1 м) и планы распределения находок выстраивались посредством программы Golden Software Surfer 15.5.382. Выделяя на основе пространственных реконструкций отдельные археологические подразделения на памятниках Усть-Каракол-1 и Ануй-2, мы оперировали понятием культурный горизонт [Белоусова, 2018]. Данный термин определяет крупную пространственную структуру, демонстрирующую единство в геологическом масштабе входящих в нее простых и сложных элементов (технологических скоплений, более простых планиграфических связей, кострищных пятен, отдельных артефактов, костей и др.).

Оценка возраста археологических объектов базировалась на актуализации опубликованных ранее возрастных определений, верификации контекстов датированных образцов, систематизации данных; для этого привлекались как опубликованные сведения, так и архивные материалы. Новые данные радиоуглеродного AMS-датирования (см. таблицу) были получены в рамках сотрудничества с лабораторией УМС НГУ-ННЦ (AMS Golden Valley) в Новосибирске; калибровка полученных дат осуществлялась с применением программы OxCal (версия 4.4) и калибровочной кривой IntCal20 [Reimer et al., 2020].

Результаты исследования

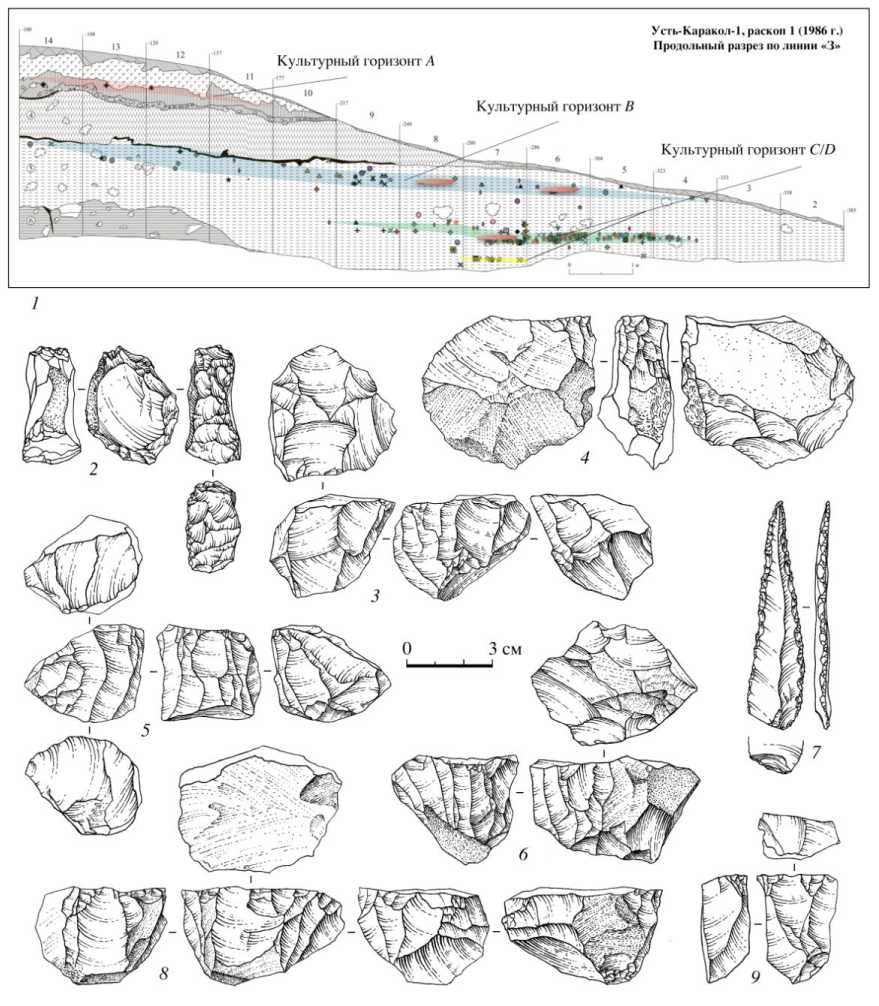

Усть-Каракол-1. Раскоп 1 (1986 г.) . В рамках рассматриваемой проблематики одним из наиболее информативных с позиции сохранности структур и гомогенности является комплекс культурного горизонта (далее – культ. гор.) B раскопа 1 стоянки Усть-Каракол-1 [Белоусова и др., 2021]. Данному археологическому подразделению принадлежит РВП индустрия усть-каракольского облика (~ 220 артефактов), локализованная в верхней части мощной пачки однородных серовато-желтых суглинков литологического слоя (далее – лит. сл.) 5 [Деревянко и др., 1990]. В результате исследования было установлено, что пространственные структуры всей верхней части разреза раскопа 1 в разной степени претерпели разрушительное влияние склоновых процессов и биотурбаций – артефакты залегают в смещенном состоянии, для горизонтов характерно полное разрушение внутренних структур (технологических скоплений) (гор. А , лит. сл. 2) или их сильная фрагментарность и деформация (гор. B , верхняя часть лит. сл. 5) (рис. 1, 1 ). Технологические скопления гор. B зафиксированы преимущественно в центральной части раскопа, где склон выполаживался; здесь же были выявлены два кострищных пятна, сохранивших округлые очертания и заполнение. Нарушения естественного залегания слоя не привели к культурно-хронологическому смешению, что позволяет использовать материалы в качестве опорных.

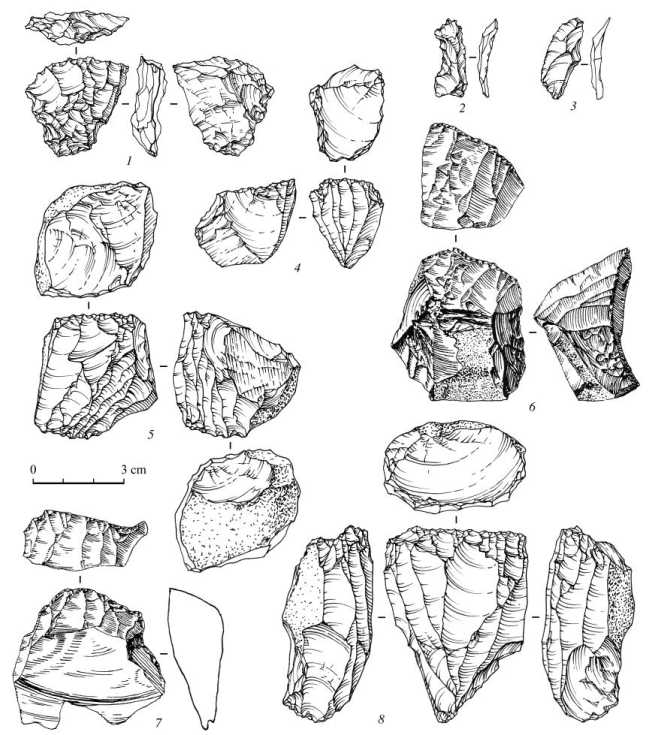

По образцам древесного угля из очага на уровне культ. гор. B на основе жидкостносцинтилляционного метода были получены два радиоуглеродных определения – 31 410 ± 1 160 (СОАН-2515) и 29 900 ± 2 070 л. н. (ИГАН-837); на основе анализа образцов древесного угля одного из кострищ с использованием аналогичного метода была получена дата 31 345 ± 1 315 л. н. (СОАН-2869) (см. таблицу) [Деревянко, Маркин, 1990; Орлова, 1995]. Первичное расщепление гор. B характеризуется доминированием стратегии производства мелких пластинчатых сколов, слабо выразительным и, вероятно, неспециализированным (определяется по отсутствию специальных нуклеусов, технических снятий или сырьевых групп) крупнопластинчатым компонентом. Нуклеарные формы для получения мелких пластинчатых сколов включают широкофронтальные объемные конвергентные и продольные разновидности с дополнительным фронтом ( n = 5), торцовые формы с подработкой киля ( n = 2) или дополнительным фронтом, преформы торцовых нуклеусов ( n = 1) (рис. 1, 2–6 , 8 , 9 ). В коллекции представлены единичные орудия из пластинок (рис. 1, 7 ), многочисленные скребки, массивные галечные орудия, изделия с бифасиальной обработкой. Малый удельный вес микроинвентаря в коллекции связан с особенностями методики проведения полевых работ.

Раскоп 2 (1993–1997 гг.). Обширная коллекция нуклеусов для мелких пластинчатых сколов, целевых заготовок с признаками дальнейшей модификации и без нее выявлена в гори- зонте РВП (лит. сл. 8–11, ~ 2 500 артефактов) на участке раскопа 2 стоянки Усть-Каракол-1 (рис. 2). Стратиграфические условия залегания материалов комплекса, проблемы сохранности планиграфических структур, технологические и типологические аспекты индустрии детально рассмотрены в специальных исследованиях [Белоусова, 2012; 2018].

Рис. 1. Стоянка Усть-Каракол-1, раскоп 1986 г.:

1 – РВП культ. гор. B в контексте пространственной структуры объекта (знаки на схеме показывают элементы ремонтажей и сырьевых групп); 2–9 – мелкопластинчатый комплекс культ. гор. B , по: [Славинский, 2007].

Fig. 1. Ust-Karakol-1 site, 1986 excavation:

1 – Early Upper Palaeolithic cultural horizon B in the context of the spatial structure of the site (signs on the diagram show elements of refitting and raw material units); 2–9 – bladelet assemblage of cultural horizon B , according to: [Slavinskiy, 2007].

Радиоуглеродная хронология каменных индустрий РВП Горного Алтая Radiocarbon chronology of the EUP lithic assemblages from the Altai Mountains

|

№ п/п |

14C дата, л. н. |

Сигма (±) |

Лаб. номер |

Кал. л. н. (68,2 %) (95,4 %) |

Материал |

Слой |

Метод |

Источник |

Стоянка Усть-Каракол-1, раскоп 1 (1986 г.)

|

1 |

29 990 |

2 070 |

ИГАН-837 |

36 980–31 860 |

41 060–30 960 |

Древесный уголь |

5 |

Конвенц. |

Деревянко, Маркин, 1990 |

|

2 |

31 345 |

1 275 |

СОАН-2869 |

37 390–34 440 |

39 740–33 590 |

Древесный уголь |

5 |

Конвенц. |

Орлова, 1995 |

|

3 |

31 410 |

1 160 |

СОАН-2515 |

37 200–34 550 |

39 410–33 930 |

Древесный уголь |

5 |

Конвенц. |

Деревянко, Маркин, 1990 |

Стоянка Усть-Каракол-1, раскоп 2 (1993–1997 гг.)

|

1 |

29 720 |

360 |

СОАН-3359 |

34 560–33 900 |

35 040–33 350 |

Древесный уголь |

9.3 |

Конвенц. |

Деревянко и др., 2003 |

|

2 |

29 860 |

355 |

СОАН-3358 |

34 670–34 030 |

35 190–33 690 |

Древесный уголь |

9.3 |

Конвенц. |

Деревянко и др., 2003 |

|

3 |

31 580 |

470 |

АА-32670 |

36 350–35 420 |

37 000–34 910 |

Древесный уголь |

9.3 |

AMS |

Derevianko et al., 2005 |

|

4 |

31 931 |

187 |

GV-3615 |

36 460–36 090 |

36 790–35 880 |

Кость |

4 * |

AMS |

Эта работа |

Стоянка Ануй-2

|

1 |

24 305 |

420 |

СОАН-3006 |

28 900–27 960 |

29 510–27 690 |

Сажисто-углистая масса |

12 |

Конвенц. |

Орлова, 1995 |

|

2 |

26 810 |

290 |

СОАН-3005 |

31 220–30 750 |

31 450–30 320 |

Древесный уголь |

13.2 |

Конвенц. |

Орлова, 1995 |

|

3 |

27 930 |

1 590 |

ИГАН-1425 |

34 280–30 840 |

36 690–29 210 |

Уголь / гуминовые кислоты |

13.2 |

Конвенц. |

Деревянко и др., 2003 |

|

4 |

30 523 |

180 |

GV-3601 |

35 150–34 680 |

35 310–34 530 |

Кость |

13.2 |

AMS |

Белоусова, 2022б |

|

5 |

31 019 |

191 |

GV-3603 |

35 670–35 170 |

35 950–34 820 |

Кость |

13.2 |

AMS |

Эта работа |

Стоянка Ануй-3

|

1 |

32 750 |

233 |

GV-3606 |

37 480–36 850 |

38 050–36 400 |

Кость |

13 |

AMS |

Эта работа |

|

2 |

33 143 |

245 |

GV-3609 |

38 270–37 200 |

38 930–37 010 |

Кость |

13 |

AMS |

Эта работа |

|

3 |

33 489 |

255 |

GV-3608 |

38 920–37 790 |

39 230–37 480 |

Кость |

13 |

AMS |

Эта работа |

Кость перемещена в сл. 4 в результате активных биотурбаций, характерных для участка работ 1995 г. в нижней по склону части раскопа 2 1993–1997 гг.

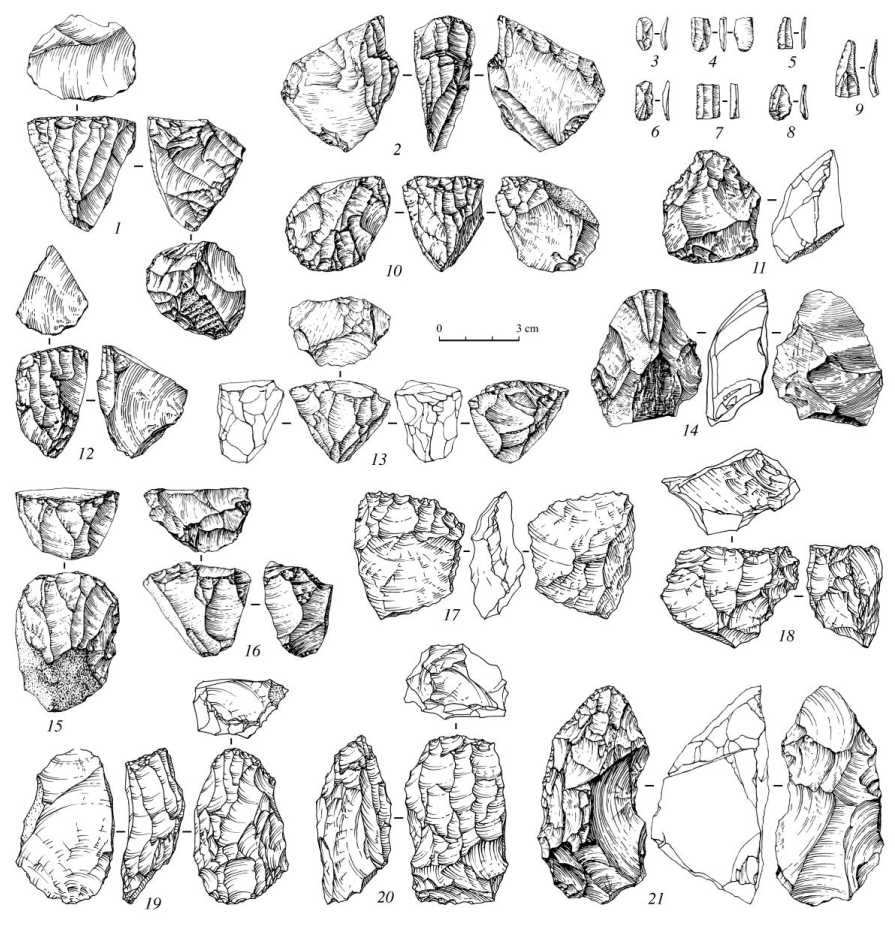

Рис. 2. РВП мелкопластинчатый комплекс раскопа 1993–1997 гг. стоянки Усть-Каракол-1 ( 1–16 , 21 , по: [Деревянко и др., 2003; Белоусова, 2018]) и стоянки Ануй-1 ( 17–20 )

Fig. 2. Early Upper Palaeolithic bladelet assemblage of the Ust-Karakol-1 site, 1993–1997 excavation ( 1–16 , 21 , according to: [Derevianko et al., 2003; Belousova, 2018]) and Anui-1 site ( 17–20 )

Хронологическая позиция материалов сл. 8–11 опирается на ряд радиоуглеродных определений 1, выполненных в 1990-х гг. на основе конвенциального метода по углю из кострищ лит. сл. 9.3: 29 720 ± 360 (СОАН-3359) и 29 860 ± 355 л. н. (СОАН-3358) (см. таблицу) [Деревянко и др., 2003]. Позже на основе ускорительной масс-спектрометрии был проанализирован уголь из того же слоя, и получена дата 31 580 ± 470 л. н. (АА-32670) [Derevianko et al.,

2005]. Новое определение, выполненное по кости сибирской косули со следами разделки из сл. 4 [Деревянко и др., 2003, с. 255, рис. 138], отражает аналогичное время эпизода обитания на стоянке – 31 931 ± 187 л. н. (GV-3615) (см. таблицу). Комплекс имеющихся дат указывает на ранневерхнепалеолитическую хронологию основной части материалов сл. 8–11 в диапазоне от 30 до 32 тыс. некал. л. н.

На современном этапе исследований было установлено, что индустрия сл. 8–11 памятника Усть-Каракол-1 включила в себя более древний компонент [Белоусова, 2018]. Так, в результате анализа коллекции были вычленены единичные изделия, обнаруживающие техникотипологическое сходство и планиграфические связи с материалами среднепалеолитических пластинчато-острийных индустрий стоянки [Шуньков, Белоусова, 2015]. Кроме того, в последние годы в радиоуглеродной лаборатории Оксфорда были получены предварительные результаты датирования образцов кости из лит. сл. 9.1 и 11.2, отобранных в нижней по склону и наиболее сложной части раскопа (участок 1995 г.). Результаты анализа кости указывают на присутствие древней примеси – 43 000 ± 700 и > 48 200 некал. л. н. Вероятно, дата около 43 некал. л. н. может быть связана с такими элементами коллекции, как пластины с пикетажем зоны расщепления, призматические и комбинаторные нуклеусы для пластин, нуклеусы-резцы [Славинский и др., 2017], характерными для кара-бомовской культурной традиции НВП Алтая и в лучшей сохранности присутствующими на участке раскопа 1986 г. [Белоусова и др., 2021]. Стоит отметить, что именно на уровне лит. сл. 11 в результате палеомагнит-ного изучения разреза стоянки был установлен экскурс геомагнитного поля Лашамп (42– 44 тыс. л. н.) [Деревянко и др., 2003].

При анализе коллекции нуклеусов для мелких пластинчатых сколов и другого микроинвентаря из раскопа 1993–1997 гг. мы учитывали особенности сохранности и датирования культурного слоя стоянки, из-за чего сознательно оперировали недифференцированной по слоям выборкой артефактов, исключив единичные формы, которые не характерны для эталонных объектов (Ануй-2, гор. B, Усть-Каракол-1, раскоп 1986 г., гор. B ) – один нуклеус-резец и один нуклеус цилиндрический бипродольный. В целом комплекс находок сл. 8–11 демонстрирует наличие выразительной технологии производства мелких пластинчатых сколов с прямым и изогнутым профилем, основанной на продольном параллельном и конвергентном скалывании заготовок по выраженной плавной дуге торцовых / клиновидных и широкофронтальных объемных ядрищ – изделий кареноидной морфологии, в том числе пирамидальных и с дополнительным фронтом ( n = 8) (рис. 2, 1 , 2 , 10–16 , 21 ). В орудийном наборе комплекса были отмечены ретушированные пластинки и изделия с притупленным краем, скребки высокой формы, стрельчатые, концевые из пластинок и др. [Деревянко и др., 2003; Белоусова, 2017; 2018; Федорченко и др., 2020].

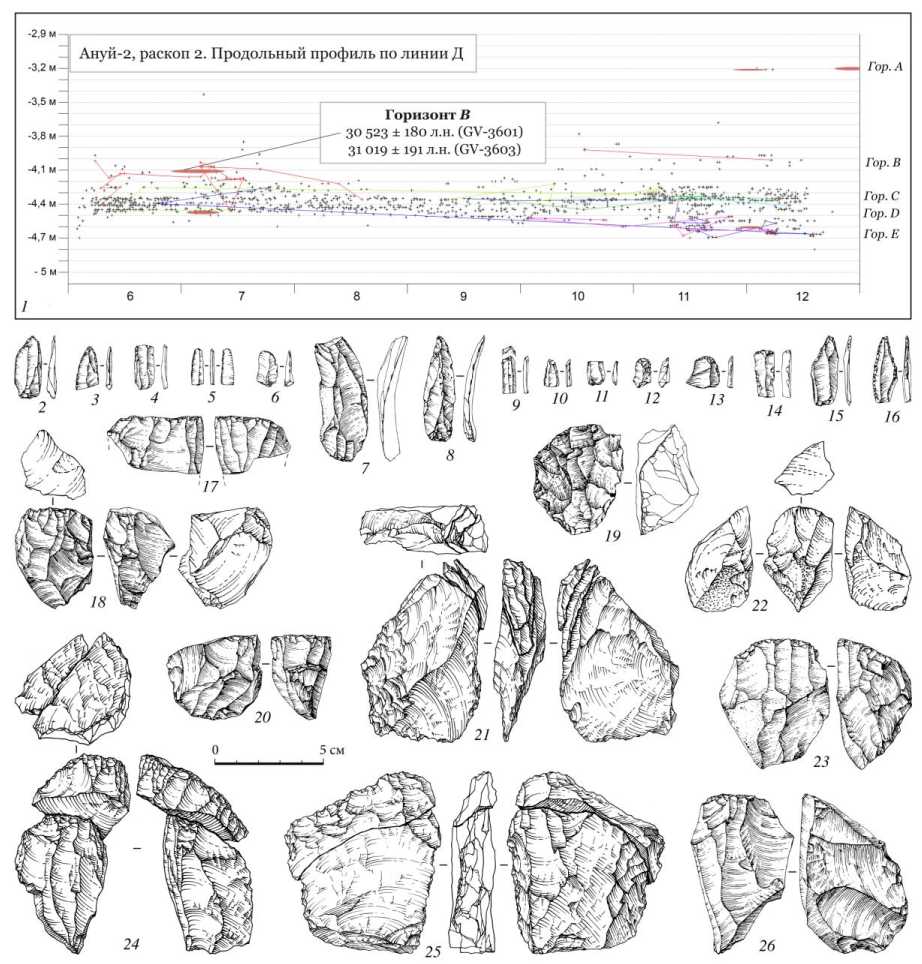

Ануй-2. Одна из наиболее информативных индустрий с мелкопластинчатым компонентом усть-каракольского облика принадлежит пространственной структуре культ. гор. B памятника Ануй-2 (раскоп 2 1990–1991 гг.). Новые данные абсолютного датирования и исследования пространственной структуры культурных отложений стоянки позволили скорректировать прежнюю схему культурно-стратиграфического членения и предложить новую модель, включающую пять эпизодов заселения в РВП и, вероятно, НВП (рис. 3, 1 ) [Белоусова, 2022а]. Горизонт B залегает в кровле пойменного аллювия в отложениях (сл. 12/13.1) серо-коричневых ярких суглинков, подстилаемых слоем зеленовато-серого песка [Деревянко и др., 2003]. В комплекс преимущественно вошли находки, предварительно атрибутированные в ходе полевых исследований 1990-х гг. как принадлежащие «археологическим горизонтам» 8, 9 и 10. Горизонт B (~ 1 500 артефактов) включает несколько частично деформированных пространственных структур, связанных с мелкопластинчатым производством (см. рис. 3, 1 ); большинство скоплений сосредоточено в нижней по склону северо-западной части основного раскопа [Белоусова, 2022б].

Рис. 3. Стоянка Ануй-2:

1 – РВП культ. гор. B в контексте пространственной структуры объекта (линиями показаны планиграфические связи между элементами ремонтажей и сырьевых групп); 2–26 – мелкопластинчатый комплекс культуp. гор. B , по: [Деревянко и др., 2003; Белоусова, 2022б]

Fig. 3. Anui-2 site:

1 – Early Upper Palaeolithic cultural horizon B in the context of the spatial structure of the site (the lines show the spatial links between the elements of refitting and raw material units); 2–26 – bladelet assemblage of the cultural horizon B , according to: [Derevianko et al., 2003; Belousova, 2022b]

До недавнего времени возраст комплекса с мелкопластинчатой составляющей оценивался исходя из результатов датирования образцов из раскопа 2 2 на основе конвенциального метода 1990-х гг. (см. таблицу). Радиоуглеродный анализ сажисто-углистой массы из кострища лит. сл. 12 (гл. от –378 до –403) на уровне или выше технологических скоплений гор. B показал возраст 24 205 ± 420 л. (СОАН-3006) [Орлова, 1995]. Более древние определения получены на основе датирования сажисто-углистой массы из очага и образца угля, принадлежащих нижележащему сл. 13.2 – 26 810 ± 290 л. н. (СОАН-3005, участок кв. Г/7-8) [Там же] и 27 930 ± 1 590 некал. л. н. (ИГАН-1425) [Деревянко и др., 1998а]. На современном этапе исследований возраст гор. B был уточнен с использованием метода AMS [Белоусова, 2022б]. По двум образцам кости, отобранным в зонах технологических скоплений мелкопластинчатого дебитажа на участке квадратов Д-7 и А-6, были получены даты 30 523 ± 180 (GV-3601) и 31 019 ± 191 л. н. (GV-3603) (см. таблицу; рис. 3, 1). Новые радиоуглеродные определения существенно древнее дат 1990-х гг. и, безусловно, требуют дальнейшего подтверждения, а также обсуждения причин фиксируемых расхождений; однако уже сейчас они полностью соответствует новой более широкой и древней серии определений возраста, полученных для нижележащих культурных остатков стоянки Ануй-2.

К стратегии производства мелких пластинчатых сколов гор. B можно отнести нуклеусы ( n = 10) (рис. 3, 18–26 ) и выразительные технические сколы-таблетки с объемной и плавной дугой скалывания на торце (рис. 3, 17 , 24 ), реберчатые сколы (рис. 3, 25 ). Нуклеусы представлены торцовыми, широкофронтальными конвергентными и продольными модификациями на отщепах и небольших фрагментах отдельностей из местного вулканогенного и осадочного сырья, в том числе бифронтальными разновидностями ядрищ или с дополнительным фронтом. Согласно данным ремонтажа и метода сырьевых единиц, расщепление отщеповой заготовки инициировалось снятием реберчатого скола, скалывание происходило в одном направлении; морфология получаемых снятий существенно варьировала в зависимости от качества сырья, ширины фронта и возможностей серийного скалывания [Белоусова, 2022б]. Ширина пластинчатых сколов составляла от 6 до 25 мм, сохранившиеся целые сколы демонстрируют значимый изгиб профиля. Микроинвентарь комплекса включает также немодифи-цированные мелкие пластинчатые сколы в технологических скоплениях, единичные резцы, микроскребки, пластинки с ретушью и притупленным краем, острия на пластинках (рис. 3, 2–16 ). В целом обсуждаемый комплекс отражает доминирование мелкопластинчатой стратегии; примечательно полное отсутствие отходов производства крупных пластин, а также наличие массивных галечных орудий.

Ануй-1. Небольшая серия нуклеусов для производства мелких пластинчатых заготовок происходит со стоянки Ануй-1 3. В зоне раскопа 1 (1987 г.) в основании шестиметровой толщи отложений был выявлен культ. гор. 3 (279 артефактов), демонстрирующий, согласно данным ремонтажа и полевым наблюдениям, выраженную сохранность планиграфических структур. Материалы горизонта залегали на глубине около 4,6–5,0 м в литологических подразделениях 6 и 7 4, первый из которых был сложен светло-коричневым суглинком (0,08– 0,2 м), а второй, распространяющийся локально на том же гипсометрическом уровне, на 90– 95 % был заполнен грубообломочным материалом (0,2–0,5 м). Возраст культурных остатков в случае стоянки Ануй-1 определяется на основании корреляций стратиграфических и археологических данных. В комплексе гор. 3 наряду с формами, типичными для НВП – крупными пластинами, подпризматическими нуклеусами и заготовками бифасов, была выявлена небольшая коллекция изделий усть-каракольского облика [Деревянко и др., 1990]. В нее вошли три нуклеуса, выполненные на сколах от одной отдельности местного афирового эффузива среднего качества – два широкофронтальных из отщепов, один объемный торцовый клиновидный с дополнительным фронтом (см. рис. 2, 17–18 , 20 ), еще одно ядрище, аналогичное последнему, из отдельности местного высококачественного алевролита (см. рис. 2, 19 ). Мелкие пластинчатые сколы не были обнаружены, вероятно, из-за особенностей методики полевых археологических работ.

Ануй-3 . Среди индустрий, близких по облику и культурно-хронологической позиции усть-каракольским, выделяется комплекс РВП многослойной стоянки Ануй-3, изученной в 1998–2001 гг. [Деревянко и др., 2000; Деревянко, Шуньков, 2002]. Отложения лит. сл. 10– 12, относящиеся к средней части разреза (на глубине от 2,8 до 4,2 м от поверхности), согласно данным стратиграфии и геохронологии, по наличию специфических S-образных текстур и деформированных клиновидных внедрений обнаруживают близкое сходство с пачкой сл. 9–11 участка 1993–1997 гг. памятника Усть-Каракол-1 [Деревянко, Шуньков, 2002]. Для палевых лессовидных суглинков подошвы сл. 12 была получена РТЛ дата 54 000 ± 13 000 л. н. (РТЛ-962), воспринятая как доказательство среднепалеолитического возраста подстилающего слоя [Там же]. Новейшие результаты AMS датирования существенно ограничивают древность генерации литологического подразделения 12 (см. таблицу). На основе анализа фрагментов трубчатых костей из нижележащего сл. 13 (раскоп 1998 г.), содержащего несколько невыразительных пластин и орудий из них, получено три радиоуглеродных определения – 32 750 ± 233 (GV-3606), 33 143 ± 245 (GV-3609) и 33 489 ± 255 (GV-3608) л. н.

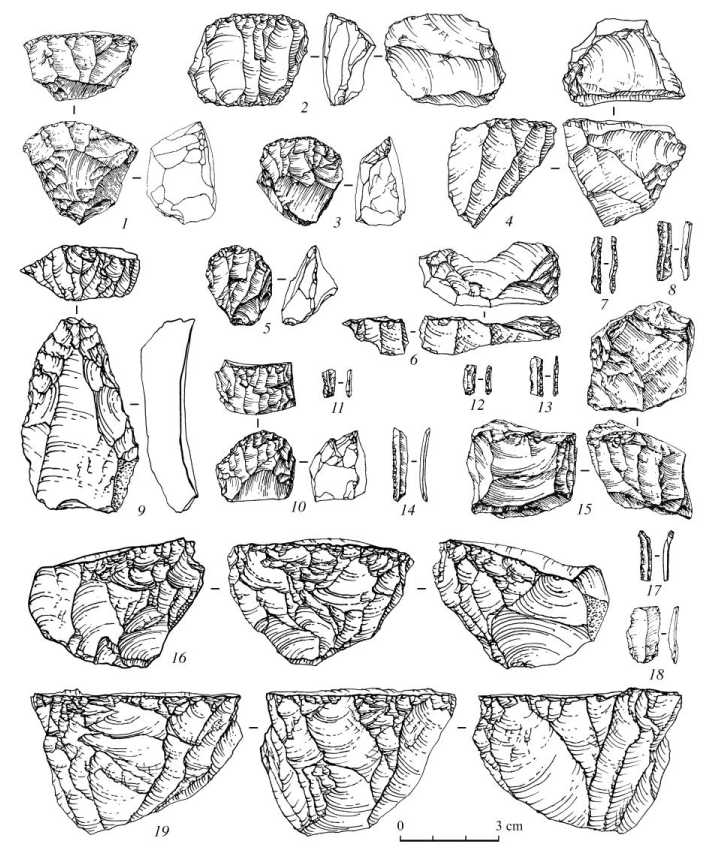

Концентрация археологического материала, связанного с производством и использованием мелких пластинчатых сколов, выявлена в сл. 12 стоянки Ануй-3 (154 артефакта). Отмечены планиграфические связи между артефактами по методу сырьевых единиц, что указывает на удовлетворительную сохранность структур. В комплексе с орудиями из отщепов и небольших пластин (микроскребки, концевые скребки и др.) представлены «скребки высокой формы» / нуклеусы для мелких пластинчатых сколов ( n = 4) (рис. 4, 3 , 5 , 10 ), выполненные из экзотических высококремнистых пород сырья, «микропластины» с притупленным краем ( n = 8) и немодифицированные сколы ( n = 6) (рис. 4, 7 , 8 , 11–14 , 17–18 ) 5. Миниатюрность нуклеусов коллекции выделяет их на фоне других археологических комплексов РВП Алтая. Стоит отметить присутствие в сл. 12 немногочисленных форм, более характерных для культуры местного НВП. Единичные мелкие пластинчатые сколы выявлены в сл. 11 ( n = 2 из 106 артефактов) и сл. 9 ( n = 4, из них одна «микропластина», усеченная ретушью, всего 112 артефактов).

Денисова пещера . В результате многолетних исследований верхней пачки позднеплейстоценовых отложений Денисовой пещеры также была получена представительная коллекция, отражающая производство мелких пластинчатых заготовок в рамках усть-каракольских стратегий. Соответствующий компонент зафиксирован в верхнепалеолитических индустриях из различных участков пещеры: в центральном зале (сл. 11 и 9), южной (сл. 11 и деформация сл. 11) и восточной (сл. 11.2–11.1 и 9) галереях, на предвходовой площадке (сл. 6–7) [Деревянко и др., 2003]. На сегодняшний день хронология позднеплейстоценовых отложений памятника реконструируется на основе обширной серии AMS дат [Douka et al., 2019; Деревянко и др., 2020; Федорченко, Белоусова, 2021; Essel et al., 2023]. Результаты анализа костяных артефактов и образцов древесного угля указывают на продолжительный период посещения человеком пещеры в эпоху верхнего палеолита: от 42 900 ± 2 000 л. н. (OxA-29872, костяное шило из сл. 11.4 центрального зала) до 19 990 ± 61 л. н. (OxA-X-3089-11, уголь из средней части сл. 11 южной галереи). Согласно данным OSL датирования, заселение стоянки в эпоху верхнего палеолита могло происходить несколько ранее [Jacobs et al., 2019].

Учитывая вероятную многокомпонентность коллекции мелкопластинчатого дебитажа и связанного с ним инвентаря в Денисовой пещере, мы привлекали лишь артефакты, которые находят соответствие в материалах эталонных комплексов усть-каракольской традиции РВП Алтая (Усть-Каракол-1 и Ануй-2). Согласно опубликованным данным, с этой традицией могут быть связаны несколько артефактов из сл. 11 южной галереи и сл. 7 предвходовой площадки: широкофронтальный подцилиндрический продольный нуклеус из сургучного яшмоида (рис. 4, 15), пирамидальный нуклеус и близкое по морфологии ядрище с дополнительным фронтом на ороговикованном алевролите (рис. 4, 16, 19), бифронтальная модифика- ция широкофронтального клиновидного ядрища из алевролитопесчаника (рис. 4, 4). Возможно, одной из редких вариаций усть-каракольских форм является широкофронтальный нуклеус для мелких пластинчатых заготовок с уплощенным фронтом и двумя противолежащими ударными площадками (рис. 4, 2) [Деревянко и др., 2003; Деревянко и др., 2017; Шуньков и др., 2019; Павленок и др., 2021]. В коллекциях относительно массово представлены мелкие пластинчатые заготовки и микропластины, а также технические сколы, отражающие характерные приемы оформления и подправки нуклеусов – полуреберчатый скол, скол подправки площадки (рис. 4, 6) и др. [Деревянко и др., 2017]. В верхнепалеолитических индустриях памятника отмечены микропластины с притупленным краем и скребки высокой формы, близкие по морфологии к описанным ядрищам (рис. 4, 1, 9) [Деревянко и др., 2003; 2017; Михиенко, Козликин, 2023].

Рис. 4. Мелкопластинчатый комплекс стоянки Денисова пещера ( 1 , 2 , 4 , 6 , 9 , 15 , 16 , 19 – по: [Деревянко и др., 2003; 2017; Шуньков и др., 2019; Павленок и др., 2021]) и стоянки Ануй-3 ( 3 , 5 , 7 , 8 , 10–14 , 17 , 18 – по: [Деревянко, Шуньков, 2002]);

Fig. 4. The bladelet assemblage of the Denisova Cave site ( 1 , 2 , 4 , 6 , 9 , 15 , 16 , 19 , according to: [Derevianko et al., 2003; 2017; Shunkov et al., 2019; Pavlenok et al., 2021]) and the Anui-3 site ( 3 , 5 , 7 , 8 , 10–14 , 17 , 18 , according to: [Derevianko, Shunkov, 2002])

Кара-Бом . Стоянка Кара-Бом является ключевым археологическим объектом в контексте изучения культуры НВП Алтая. Индустрия гор. ВП2 представляет собой опорный комплекс кара-бомовской культурной традиции, бытовавшей в регионе около 46–39 тыс. некал. л. н. [Rybin et al., 2023]. Более поздний этап заселения памятника представлен материалами культ. гор. ВП1 (263 артефакта), которые были в значительной степени перемещены склоновыми и другими эрозионными процессами [Белоусова, Рыбин, 2013]. Широкий хронологических разброс АMS дат может указывать на многокомпонентность горизонта ВП1: по результатам датирования 1993 г. были получены значения от 30 990 ± 460 (GX-17593) до 34 180 ± 640 л. н. (GX-17595), согласно последним данным – от 29 110 ± 320 (OxA-36907) до 32 300 ± 450 л. н. (OxA-36868) [Rybin et al., 2023]. По ряду характеристик коллекция этого горизонта обнаруживает сходство с более ранней НВП индустрией памятника и может являться ее продолжением [Белоусова, Рыбин, 2013]. Однако облик отдельных элементов комплекса (микропластины с изогнутым профилем) [Белоусова, Рыбин, 2016], как и некоторые подъемные материалы, не характерные для НВП, могут указывать на присутствие на памятнике РВП компонента или еще более позднего. В коллекциях сборов представлены широкофронтальные нуклеусы с выпуклой объемной дугой скалывания и дополнительным фронтом (рис. 5, 5 , 8 ); одна миниатюрная торцовая клиновидная форма была выявлена в числе артефактов в отложениях подножия стоянки, где активно развивались эрозионные процессы (рис. 5, 4 ).

Рис. 5. Мелкопластинчатый компонент стоянок Кара-Бом ( 4–5 , 8 ), Тюмечин-4 ( 6 , 7 – по: [Деревянко, 2011]) и Кара-Тенеш ( 1–3 ).

Fig. 5. Bladelet component of the Kara-Bom ( 4–5 , 8 ), Tumechin-4 ( 6 , 7 , from [Derevianko, 2011]) and Kara-Tenesh ( 1–3 ) sites

Тюмечин-4 . Несколько выразительных артефактов, ассоциированных с мелкопластинчатым производством, происходят со стоянки Тюмечин-4 [Шуньков, 1990; Шуньков и др., 1994]. Находки концентрировались на участке основного раскопа, на трех соседних квадратах по линиям Д-Ж/4-3 в нижней части культуросодержащего лит. сл. 5 (484 артефакта). Изделия имеют признаки изменения поверхности, характерные для перемещенного или экспонировавшегося материала. Мелкопластинчатая составляющая комплекса включает два нуклеуса / скребка высокой формы из местных высококачественных туфов (рис. 5, 6 , 7 ). Хронологическая позиция индустрии определена финальным этапом каргинского потепления; данные абсолютного датирования отсутствуют. Облик археологического материала позволил связать комплекс с усть-каракольскими индустриями РВП [Деревянко, 2011].

Обсуждение и заключение

Проведенное исследование позволило верифицировать, актуализировать и существенно дополнить сведения о мелкопластинчатой составляющей ключевых РВП объектов Алтая, их стратиграфических, планиграфических и хронологических контекстах. На основании данных ремонтажа и метода сырьевых единиц были реконструированы особенности пространственной локализации наиболее информативных культурных горизонтов усть-каракольской традиции, зафиксированных на стоянках Усть-Каракол-1 и Ануй-2. Дифференциация каменных артефактов и фаунистических остатков в соответствии с их принадлежностью к пространственным структурам позволила определить вещественный состав индустрий и получить качественные образцы для датирования.

Результаты изучения структуры и характера сохранности РВП комплексов памятников Усть-Каракол-1, Ануй-2, а ранее и стоянки Кара-Бом [Белоусова, Рыбин, 2013], позволяют во многом объяснить ключевые проблемы идентификации и исследования усть-каракольских объектов Алтая; они связаны с особенностями условий их формирования, которые определялись процессами активного склонообразования, приводившими к деформации, фрагментации или полному разрушению исходных археологических структур. Эта тенденция становится особенно очевидной при сопоставлении с более ранними объектами НВП, фиксируемыми на тех же стоянках (Усть-Каракол-1, культ. гор. D/Е, Кара-Бом, культ. гор. ВП2).

Согласно новым данным, в группе усть-каракольских стоянок опорными или эталонными с точки зрения сохранности и содержания могут считаться два объекта – Усть-Каракол-1 (раскоп 1 1986 г., культ. гор. B ) и Ануй-2 (раскоп 2 1990–1991 гг., культ. гор. B ), расположенные в Северо-Западном Алтае. На основании новых 14С дат, верификации контекстов и актуальности опубликованных ранее возрастных определений была уточнена хронология археологических комплексов. Исходя из имеющихся данных, возраст комплексов может составлять около 32–30 тыс. некал. л., в калиброванном значении – 37–34 тыс. л. (68,2 %). В этот небольшой отрезок времени в целом вписываются данные о хронологии и стратиграфической позиции других индустрий с артефактами усть-каракольского облика (см. таблицу).

Соответствие хронологических позиций, идентичность мелкопластинчатого компонента и общего технико-типологического облика индустрий памятников Усть-Каракол-1 (культ. гор. B) и Ануй-2 (культур. гор. B) свидетельствуют в пользу культурной общности этих комплексов. В обоих случаях мелкопластинчатая стратегия занимает доминирующее место в первичном расщеплении, отчетливо выделяясь на общем фоне неспециализированного пластинчатого и отщепового производства. Получение мелких пластинчатых заготовок на эталонных памятниках демонстрирует приверженность отщеповым основам из местных тонкозернистых вулканогенных и осадочных пород, а также – в редких случаях – высококремнистых отдельностей. Нуклеусы представлены торцовыми и широкофронтальными конвергентными и продольными формами, в том числе бифронтальными разновидностями. Организация скалывания практически всегда предполагала наличие прямой скошенной ударной площадки с тонко редуцированной объемной дугой, а также подтреугольный фронт, с которого происходило продольно-конвергентное или продольное скалывание заготовок. Данный подход зачастую придавал остаточным формам облик, близкий к скребкам высокой формы. В каждом из эталонных комплексов высок удельный вес ядрищ с дополнительным фронтом по килю или в иной плоскости, исключающей встречное скалывание заготовок. Параметры ширины получаемых основ варьировали в зависимости от этапа расщепления и могли меняться от пластинчатых (более 25 мм) до микропластинчатых (меньше 7 мм); наряду с нерегулярной морфологией заготовок и негативов на фронтах это указывает на общую слабую стандартизацию расщепления. Выявленный микроинвентарь включает микроскребки, пластинки с ретушью и притупленным краем, острия на пластинках.

Характеристики мелкопластинчатого компонента других стоянок ануйской группы в Северо-Западном Алтае – Ануй-1, 3, Денисова пещера, усиливают тенденции, выявленные по опорным материалам. Стоит отметить, что находки из сл. 12 стоянки Ануй-3 при этом значимо выделяются на общем фоне: они миниатюрны, регулярны и выполнены на оригинальной сырьевой базе. В долине р. Урсул Центрального Алтая комплексы с усть-каракольским мелкопластинчатым компонентом были выявлены довольно давно – недатированные находки со стоянки Тюмечин-4; материалы Кара-Бома же в данном контексте рассматриваются впервые, потенциально проясняя широкую хронологию верхнего макрокомплекса ВП1.

Феномен усть-каракольской традиции скорее всего не ограничивается географическими рамками долин рек Ануй и Урсул: определенные свидетельства присутствия ее индустрий фиксируются на правобережье Катуни и в северных предгорьях Алтая – в контексте многослойной стоянки Кара-Тенеш (см. рис. 5, 1–3 ) с культурными остатками возрастом около 31 400 ± 410 некал. л. (СОАН-2486) [Орлова, 1995], недатированного многокомпонентного комплекса памятника Каратурук [Кадиков, Лапшин, 1978] и РВП слоев стоянки Ушлеп-6 [Барышников и др., 2005].

В региональном контексте обсуждаемые мелкопластинчатые технологии в совокупности с микроинвентарем можно считать крайне специфичными по отношению к более ранней культуре НВП, где использовались принципиально другие подходы к производству и обработке мелких пластинчатых заготовок [Белоусова и др., 2019]. Установить своеобразие усть-каракольских индустрий по отношению к более поздним культурам в настоящий момент довольно сложно в силу отсутствия подходящих материалов для сопоставления. Вполне вероятно, учитывая общеэпохальный верхнепалеолитический тренд в сторону микролитизации, специфичность будет выражена менее отчетливо. Усть-каракольские мелкопластинчатые индустрии Алтая требуют более пристального внимания к технологической, типологической и функциональной сторонам их элементов. Сформированная в результате проведенной работы коллекция будет способствовать дальнейшему изучению этого значимого явления.

Список литературы Феномен мелкопластинчатых индустрий раннего верхнего палеолита Горного Алтая

- Барышников Г. Я., Кунгуров А. Л., Маркин М. М., Семибратов В. П. Палеолит Горной Шории. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 277 с.

- Белоусова Н. Е. Стратиграфический и планиграфический контексты материалов ранней стадии верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1993-1997 годов) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 5: Археология и этнография. С. 51-61.

- Белоусова Н. Е. Технология мелкопластинчатого расщепления в индустрии раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (Горный Алтай) // Новые материалы и методы археологического исследования: Материалы IV Конф. молодых ученых. М.: ИА РАН, 2017. С. 14-15.

- Белоусова Н. Е. Каменные индустрии начала верхнего палеолита Горного Алтая: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2018. 25 с.

- Белоусова Н. Е. Новая культурно-хронологическая последовательность стоянки Ануй-2: предварительные результаты // Археологические культуры Сибири в контексте кросскультурных контактов в Евразии: Материалы МАКМИ (Новосибирск, 21-25 ноября 2022 г.). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022а. С. 5-11.

- Белоусова Н. Е. Мелкопластинчатое расщепление в индустрии горизонта B стоянки Ануй-2: отдельные акты производственной деятельности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022б. Т. 28. С. 51-57.

- Белоусова Н. Е., Рыбин Е. П. Новая схема культурно-стратиграфического членения ранневерхнепалеолитических отложений стоянки Кара-Бом (на основе пространственного анализа и данных ремонтажа) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 7: Археология и этнография. С. 64-76.

- Белоусова Н. Е., Рыбин Е. П. Технология первичного расщепления каменного сырья в индустрии раннего верхнего палеолита культурного горизонта ВП1 стоянки Кара-Бом (Горный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. 2016. № 4 (16). С. 7-23.

- Белоусова Н. Е., Рыбин Е. П., Федорченко А. Ю. Стратегии обработки каменного сырья в начале верхнего палеолита Горного Алтая (по материалам культурного горизонта ВП2 стоянки Кара-Бом) // Stratum plus. 2019. № 1. С. 225-250.

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Вишневский А. В., Михиенко В. А., Селецкий М. В., Маркин С. В. Различия археологических комплексов начального и раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 // Верхний палеолит Европы: Время культурных новаций: Тез. Междунар. науч. конф. (6-8 декабря 2021 г., Санкт-Петербург). СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 28-29.

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Славинский В. С. Анализ сырьевых единиц как способ изучения структуры культурных отложений и реконструкции систем мобильности и жизнеобеспечения // Stratum plus. 2018. № 1. С. 125-143.

- Деревянко А. П. Переход от среднего к верхнему палеолиту на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 3. С. 70-103.

- Деревянко А. П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий первый: переход к верхнему палеолиту на территории Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 3 (43). С. 2-32.

- Деревянко А. П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. 560 с.

- Деревянко А. П., Агаджанян А. К., Барышников Г. Ф., Дергачева М. И., Дупал Т. А., Малаева Е. М., Маркин С. В., Молодин В. И., Николаев С. В., Орлова Л. А., Петрин В. Т., Постнов А. В., Ульянов В. А., Феденева И. Н., Форонова И. В., Шуньков М. В. Археология, геология и палеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998а. 176 с.

- Деревянко А. П., Волков П. В. Эволюция расщепления камня в переходный период на территории Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 2. С. 21-35.

- Деревянко А. П., Волков П. В., Петрин В. Т. Зарождение микропластинчатой техники расщепления камня (опыт экспериментальных исследований и технологического анализа материалов памятника Кара-Бом). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. 170 с.

- Деревянко А. П., Глинский С. В., Дергачева М. И., Дупал Т. А., Ефремов С. А., Зенин А. Н., Кривошапкин А. И., Куликов О. А., Малаева Е. М., Маркин С. В., Николаев С. В., Нохрина Т. И., Петрин В. Т., Поздняков А. А., Попова С. М., Рыбин Е. П., Симонов Ю. Г., Феденева И. Н., Чевалков Л. М., Шуньков М. В. Про блемы палеоэкологии, геологии и археологии палеолита Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998б. 312 c.

- Деревянко А. П., Гричан Ю. В., Дергачева М. И., Зенин А. Н., Лаухин С. А., Левковская Г. М., Малолетко А. М., Маркин С. В., Молодин В. И., Оводов Н. Д., Петрин В. Т., Шуньков М. В. Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая. Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1990. 158 с.

- Деревянко А. П., Маркин С. В. Палеолитические памятники бассейна р. Ануй (общий обзор) // Комплексные исследования палеолитических объектов бассейна р. Ануй. Новосибирск: ИИФиФ СО АН СССР, 1990. С. 5-30.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 1 (9). С. 16-41.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 3 (19). С. 12-40.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Агаджанян А. К., Барышников Г. Ф., Малаева Е. М., Ульянов В. А., Кулик Н. А., Постнов А. В., Анойкин А. А. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. 448 с.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Козликин М. Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020. Т. 48, № 3. С. 3-32.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Козликин М. Б., Федорченко А. Ю., Чеха А. М., Шалагина А. В. Новые результаты исследований верхнепалеолитического комплекса в южной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. Т. 23. С. 103-107.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Ульянов В. А. Изучение палеолитической стоянки в долине р. Ануй // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. Т. 6. С. 99-104.

- Кадиков Б. Х., Лапшин Б. И. Каратурук - новая стоянка каменного века Горного Алтая // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. С. 3-10.

- Кузнецов А. М. Проблема микропластинчатых индустрий в каменном веке Дальнего Востока и Сибири: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 1997. 30 с.

- Михиенко В. А., Козликин М. Б. Мелкие пластинчатые сколы в индустриях верхнего палеолита Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. Т. 29. C. 226- 233.

- Орлова Л. А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях / Отв. ред. А. П. Деревянко, Ю. П. Холюшкин. Новосибирск: Наука, 1995. Ч. 2. С. 205-232.

- Павленок Г. Д., Козликин М. Б., Шуньков М. В. Мелкопластинчатое расщепление в индустриях раннего верхнего палеолита Денисовой пещеры: данные анализа последовательности сколов // Уральский исторический вестник. 2021. № 1 (70). С. 123-130.

- Славинский В. С. Индустрии ранневерхнепалеолитических уровней обитания стоянки Усть-Каракол (материалы раскопа 1986 г.) // Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология. Иркутск: Оттиск, 2007. Т. 2. С. 197- 214.

- Славинский В. С., Рыбин Е. П., Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Хаценович А. М., Анойкин А. А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии // Stratum plus. 2017. № 1. С. 221-244.

- Федорченко А. Ю., Белоусова Н. Е. Хронология и культурная атрибуция древнейших костяных игл верхнего палеолита Сибири // Stratum plus. 2021. № 1. С. 217-257.

- Федорченко А. Ю., Белоусова Н. Е., Кулик Н. А., Шуньков М. В. Украшения из серпентина ранней стадии верхнего палеолита со стоянки Усть-Каракол (Северо-Западный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020. Т. 48, № 1. С. 3-15.

- Шуньков М. В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая. Новосибирск: Наука, 1990. 158 с.

- Шуньков М. В., Белоусова Н. Е. Среднепалеолитическая составляющая каменной индустрии из слоев 8-11 стоянки Усть-Каракол-1 (по данным планиграфического анализа) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 179-182.

- Шуньков М. В., Козликин М. Б., Федорченко А. Ю., Михиенко В. А., Чеха А. М., Чеха А. Н. Каменные индустрии среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры: материалы 2019 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 25. С. 299-305.

- Шуньков М. В., Николаев С. В., Кривошапкин А. И. Позднепалеолитическая стоянка Тюмечин-4 в Горном Алтае // Проблемы изучения культурно-исторического наследия Алтая. Горно-Алтайск, 1994. С. 12-14.

- Derevianko A. P., Postnov A. V., Rybin E. P., Kuzmin Y. V., Keates S. G. The Pleistocene peopling of Siberia: a review of environmental and behavioural aspects // Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association. 2005. Vol. 57. P. 69-77.

- Douka K., Slon V., Jacobs Z., Ramsey C. B., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Mafessoni F., Kozlikin M. B., Li B., Grün R., Comeskey D., Devièse T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R. G., Pääbo S., Kelso J., Higham T. Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave // Nature. 2019. Vol. 565 (7741). P. 640-644.

- Essel E., Zavala E. I., Schulz-Kornas E., Kozlikin M. B., Fewlass H., Vernot B., Shun kov M. V., Derevianko A. P., Douka K., Barnes I., Soulier M.-C., Schmidt A., Szymanski M., Tsanova T., Sirakov N., Endarova E., McPherron Sh. P., Hublin J.-J., Kelso J., Pääbo S., Hajdinjak M., Soressi M., Meyer M. Ancient human DNA recovered from a Palaeolithic pendant // Nature. 2023. Vol. 618, no. 7964. P. 328-332.

- Gómez Coutouly Y. A. The emergence of pressure knapping microblade technology in Northeast Asia // Radiocarbon. 2018. Vol. 60. P. 821-855.

- Jacobs Z., Li B., Shunkov M. V., Kozlikin M. B., Bolikhovskaya N. S., Agadjanian A. K., Uliyanov V. A., Vasiliev S. K., O’Gorman K., Derevianko A. P., Roberts R. G. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature. 2019. Vol. 565, no. 7741. P. 594-599.

- Keates S. G. Microblade technology in Siberia and neighbouring regions: an overview // Origin and spread of microblade technology in Northern Asia and North America. Burnaby: Archaeology Press, 2007. P. 125-146.

- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., Plicht J. van der, Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP) // Radiocarbon. 2020. P. 725-757.

- Rybin E. P., Belousova N. E., Derevianko A. P., Douka K., Higham T. The Initial Upper Paleolithic of the Altai: New radiocarbon determinations for the Kara-Bom site // Journal of Human Evolution. 2023. Vol. 185. P. 34-53.

- Yi M., Gao X., Li F., Chen F. Rethinking the origin of microblade technology: A chronological and ecological perspective // Quaternary International. 2016. Vol. 400. P. 130-139.

- Zhao Ch., Wang Y., Gu W., Wang S., Wu X., Gao X., Chen Y., Li Y. The emergence of early microblade technology in the hinterland of North China: a case study based on the Xishi and Dongshi site in Henan Province // Archaeological and Anthropological Sciences. 2021. Vol. 13. P. 97-112.

- Zwyns N. Laminar Technology and the Onset of the Upper Paleolithic in the Altai, Siberia (Studies in Human Evolution). Doctoral Thesis. Leiden: Leiden Uni. Press, 2012, 414 p.