Феномен самостигматизации у больных соматизированными расстройствами (клинические и психологические аспекты)

Автор: Погосов Альберт Вазгенович, Богушевская Юлия Владимировна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматика

Статья в выпуске: 3 (104), 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение: актуальность изучения феномена самостигматизации у больных соматизированными расстройствами (СР) связана с несвоевременным и зачастую поздним их обращением за специализированной психиатрической помощью и последующим неэффективным лечением. Цель исследования: изучение клинических и психологических особенностей самостигматизции больных в динамике соматизированного расстройства, разработка программы дестигматизации. Методы исследования: клинико-психопатологический; психодиагностический (опросник самостигматизации, методика изучения личностной идентичности - МИЛИ); методы статистической обработки данных. Результаты: описаны клинические проявления феномена самостигматизации и ряд психологических особенностей у больных соматизированными расстройствами. В динамике СР эти характерные особенности претерпевают изменения: на начальных этапах это выраженная самостигматизация, опасения и ожидание негативных последствий для себя со стороны социума в связи с диагнозом психического заболевания, изменение привычного поведения, отсутствие планов на ближайшее будущее...

Психосоматика, соматизированные расстройства, самостигматизация, избегающее врача-психиатра поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/142222090

IDR: 142222090 | УДК: 616.85-06:616.89:616.082.4:347.426.356.1:364.624.6:364.63 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-3(104)-66-79

Текст научной статьи Феномен самостигматизации у больных соматизированными расстройствами (клинические и психологические аспекты)

Суицид является глобальной проблемой общественного здравоохранения. Во всем мире около 800 000 человек ежегодно умирают от самоубийств; почти треть всех самоубийств совершается в молодом возрасте. Суицид остается второй по значимости причиной смерти в возрасте 15–29 лет и второй по важности причиной смерти женщин в возрасте 15–19 лет. Приводятся сведения, что на каждого человека, который умирает от самоубийства, приходится более 20 других, которые пытаются совершить самоубийство (ВОЗ, 2018).

Количество детско-юношеских суицидов стремительно растет во всем мире. Суицидальное поведение подрастающего поколения – явление, требующее глубокого и всестороннего осмысления, заставляющее задуматься о сегодняшних проблемах, особенно о перспективах общества в будущем.

Уровень суицидов во всех возрастных категориях в России характеризуется достаточно высокими показателями и составляет свыше 20 случаев на 100 тыс. населения. Для нашей страны так же характерна общемировая тенденция по омоложению суицида. Более того, Россия занимает одно из ведущих мест по суицидам среди контингента несовершеннолетних [1].

В печальной статистике причин ухода из жизни смертность от завершенных суицидов среди детей и подростков занимает третью позицию, уступая лишь смертности вследствие получения тяжелых травм в быту и в дорожнотранспортных происшествиях.

Республика Бурятия относится к регионам с крайне неблагополучной ситуацией по детско-подростковым суицидам. Так, в Бурятии в 2013 г. показатель завершенных актов аутоагрессии среди детей в возрасте 0‒14 лет составил 3,5 случая на 100 тыс. населения, а подростковых – 33 случая; в 2014 г. – 3 и 42 случая соответственно; в 2015 г. – 3,2 и 28,6; в 2016 г. – 3,2 и 63,6; в 2017 г. – 3,1 и 12,5 (по данным мониторинга завершённых суицидов Республики Бурятия).

Суицид несовершеннолетних – особое явление, сложность понимания которого обусловлена возрастными особенностями мышления, эмоциональной сферы, несформированными поведенческими конструктами. Подростковый возраст вообще должен быть выделен в отдельную изучаемую группу, так как именно в этот период происходит бурное развитие самосознания, социального сознания, формирование основных мировоззренческих конструктов, которые будут определять дальнейший жизненный стиль взрослеющего человека.

Изучению суицидального поведения детей и подростков в последнее время посвящено большое количество работ отечественных авторов [2‒26]. Особое место в изучении авитального поведения занимают вопросы его профилактики. Современный систематический обзор изучения эффективности вмешательств, предпринимаемых разными социальными институтами (школой, общественными организациями и здравоохранением), по уменьшению и предотвращению суицидальных идей, попыток самоубийства и преднамеренного самоповреждения среди молодых людей в возрасте 12‒25 лет показал, что лишь чуть более половины указанных программ оказались эффективными [27]. Трудности формирования превентивных мероприятий связаны, с одной стороны, с внешними причинами: несовершенство в процедуре статистического учета суицидальных попыток, отсутствие регистра учета детей и подростков, совершивших суицид [28], дефицит специалистов, владеющих навыками работы в социальных сетях, отсутствие межведомственного взаимодействия в вопросах изучения содержания и, как следствие, профилактики суицидального поведения [29]. С другой стороны, личностные (внутренние, индивидуальные) антисуицидальные факторы также пока остаются в зоне малоизученности [9, 30] и рассматриваются чаще всего через призму модели стресс-уязвимости [31].

Изучение антисуицидальных мотивов, особенно у детей и подростков, позволит разрабатывать дифференцированный профилактический подход к потенциальным суицидентам, так как личностная сфера молодёжи качественно отличается от личностного мировоззрения взрослых. Данное обстоятельство не может не учитываться в вопросах превенции суицида у лиц данного возраста.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить структуру и выраженность ан-тисуицидальных мотивов подростков Республики Бурятия, совершивших суицидальную попытку.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести психологическую диагностику несовершеннолетних лиц, совершивших суицидальную попытку; сформировать группы сравнения в соответствии с основными социально-демографическими показателями; провести сравнительный анализ структуры и степени выраженности антисуицидальных мотивов у несовершеннолетних Республики Бурятия, совершивших суицидальную попытку.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 78 подростков, в возрасте от 15 до 17 лет, имевших в анамнезе суицидальную попытку, обратившихся и наблюдавшихся в условиях Психотерапевтического центра ГБУЗ РПНД Республики Бурятия. Исследование было проведено в 2017‒2018 гг.

Методом клинико-психологического исследования явилась русскоязычная адаптация «Опросник антисуицидальных мотивов» Н.И. Косенковой. Методика включена в программный комплекс экспресс-диагностики суицидального поведения «Сигнал» и является русскоязычной версией опросника «Причины для жизни» М. Линихэн (адаптированного в СПбГУ сотрудниками кафедра медицинской психологии и психофизиологии) [31]. В структуру опросника входят 48 вопросов, разделенных на 6 групп антисуицидальных мотивов, таких как выживание, умение справляться с ситуацией; ответственность перед семьей; мотивы, связанные с детьми; опасения относительно совершения самоубийства; опасения социального неодобрения; моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки. Каждый вопрос оценивается по степени выраженности до 6 баллов. Достаточной выраженностью антисуицидального мотива считается преодоление порога в 3,5 балла.

В 2017 г. были опубликованы результаты предварительной адаптации подростковой версии опросника «Причины для жизни» М. Ли-нихэн [32], но, к сожалению, воспользоваться ими не представилось возможным, так как определенная часть исследования была уже проведена, а результаты адаптации являются предварительными [33].

Статистическая обработка данных произведена на основе программы «Statistica 10.0 for Windows» (с использованием непараметрического U критерия Манна–Уитни).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение распределения по возрасту включенных в исследование совершивших суицидальную попытку подростков показало следующее: 15-летние составили большинство (43,6% ‒ 34 человека), далее в порядке уменьшения следовали 16-летние (30,8% ‒ 24 человека) и 17-летние (25,6% ‒ 20 человек). Распределение по полу выявило, что доля мальчиков (18 человек ‒ 23%) была в 3,3 раза ниже количества девочек (60 человек ‒ 77%).

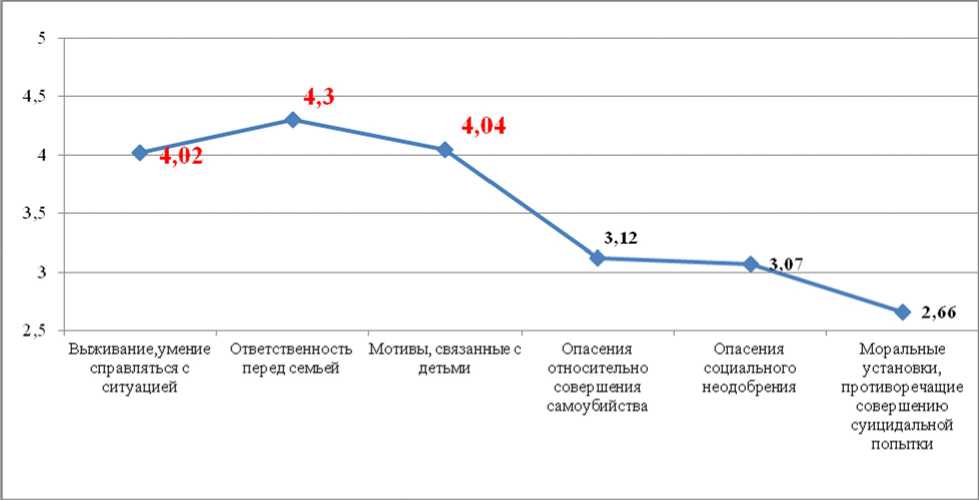

В результате тестирования наиболее весомыми антисуицидальными мотивами оказались следующие мотивационные факторы: 1 - ответственность перед семьей (4,3 балла); 2 - мотивы, связанные с детьми (4,04 балла); 3 - выживание, умение справляться с ситуацией (4,02 балла); 4 - опасения относительно совершения самоубийства (3,12 балла); 5 - опасения соци ального неодобрения (3,07 балла). Последнее место в структуре антисуицидальных мотивов занимают моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки (2,66 балла) (рис. 1). Т.е. первые 3 группы мотивов являются наиболее значимыми, так как преодолели порог в 3,5 балла.

Рисунок 1. Структура антисуицидальных мотивов у подростков Республики Бурятия 15-17 лет, совершивших суицидальную попытку

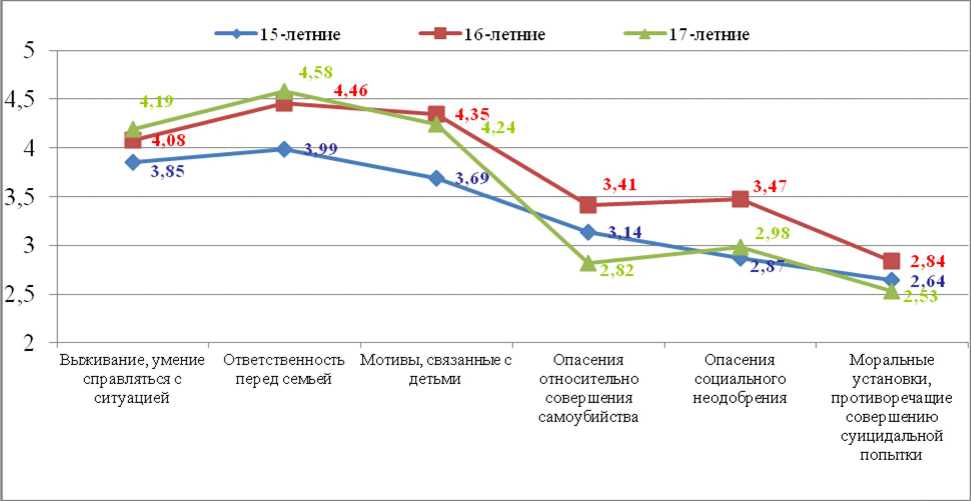

Рисунок 2. Структура антисуицидальных мотивов в разных возрастных группах несовершеннолетних суицидентов Республики Бурятия

При сравнении антисуицидальных мотивов в группах 15-, 16- и 17-летних суицидентов было отмечено, что мотивы, связанные с ответственностью перед семьей и близкими, а также умение справляться с ситуацией, с переходом респондентов в более старшую возрастную категорию приобретают большую значимость и выраженность. В то время как мотивы «опасения относительно совершения самоубийства», «опасения социального неодобрения» и «моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки» ни в одной возрастной группе не переступили порог среднего значения в 3,5 балла, увеличивая разрыв между «значимыми» и «незначимыми» мотивами (рис. 2). Однако статистически значимых различий в выраженности антисуицидальных мотивов между возрастными группами не установлено.

Структура антисуицидальных мотивов несколько отличалась между мальчиками и девочками. Так, если на первом месте как у тех, так и у других находится ответственность перед семьей, то второе место среди мальчиков занимает умение выживать и справляться с ситуацией, третье место приходится на мотивы, связанные с детьми. В то время как у девочек все эти мотивы имели практически равное значение. Статистически значимых различий между мальчиками и девочками в выраженности антисуицидальных мотивов выявлено не было (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Сравнительный анализ антисуицидальных мотивов у несовершеннолетних девочек и мальчиков Республики Бурятия

|

Антисуицидальный мотив |

Девочки (N=60) |

Мальчики (N=18) |

U критерий |

|

Выживание, умение справляться с ситуацией |

4,02 |

4,12 |

295,5 (в зоне незначимости) |

|

Ответственность перед семьей |

4,3 |

4,44 |

491 (в зоне незначимости) |

|

Мотивы, связанные с детьми |

4,04 |

3,89 |

513,5 (в зоне незначимости) |

|

Опасения относительно совершения самоубийства |

3,12 |

3,34 |

493,5 (в зоне незначимости) |

|

Опасения социального неодобрения |

3,07 |

3,11 |

520,5 (в зоне незначимости) |

|

Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки |

2,66 |

2,7 |

528 (в зоне незначимости) |

Т а б л и ц а 2. Сравнительный анализ антисуицидальных мотивов у несовершеннолетних девочек Республики Бурятия в различных возрастных категориях

|

Антисуицидальный мотив |

Девочки |

U критерий |

|

|

15-летние (N=25) |

17 летние (N=18) |

||

|

Выживание, умение справляться с ситуацией |

3,85 |

4,19 |

176(в зоне незначимости) |

|

Ответственность перед семьей |

3,99 |

4,58 |

157 (в зоне неопределенности) |

|

Мотивы, связанные с детьми |

3,69 |

4,24 |

178 (в зоне незначимости) |

|

Опасения относительно совершения самоубийства |

3,14 |

2,82 |

187,5 (в зоне незначимости) |

|

Опасения социального неодобрения |

2,87 |

2,98 |

215,5 (в зоне незначимости) |

|

Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки |

2,64 |

2,53 |

198 (в зоне незначимости) |

Т а б л и ц а 3. Сравнительный анализ антисуицидальных мотивов у несовершеннолетних мальчиков Республики Бурятия в различных возрастных категориях

|

Антисуицидальный мотив |

Мальчики |

U критерий |

|

|

15-летние (N=9) |

17-летние (N=2) |

||

|

Выживание, умение справляться с ситуацией |

3,66 |

4,31 |

8 (в зоне незначимости) |

|

Ответственность перед семьей |

4,04 |

4,86 |

6 (в зоне незначимости) |

|

Мотивы, связанные с детьми |

3,14 |

4,5 |

6 (в зоне незначимости) |

|

Опасения относительно совершения самоубийства |

3,2 |

3,79 |

0,5 (в зоне неопределенности) |

|

Опасения социального неодобрения |

3,0 |

3,16 |

7 (в зоне незначимости) |

|

Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки |

2,02 |

2,75 |

5 (в зоне незначимости) |

При сравнении девочек в группе 15- и 16летних, а также 16- и 17-летних статистически значимых различий не обнаружено. В группах сравнения 15- и 17-летних девочек только относительно одного мотива, связанного с ответственностью перед семьей, получены результаты в зоне неопределенности (табл. 2).

При сравнении мальчиков в различных возрастных группах так же отсутствовали статистически значимые различия. Только в группах 15- и 17-летних мальчиков различия относительно мотива, связанного с опасениями относительно совершения самоубийства, оказались в зоне неопределенности (табл. 3).

Проведение сравнительного анализа требует дальнейшего увеличения численности групп сравнения для получения более точных результатов, которые должны использоваться в формировании дифференцированных превентивных программ суицидов для подростков.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на то что результаты данного исследования не выявили статистически значимых гендерных различий антисуицидальных мотивов в группах суицидентов, данный аспект требует дальнейшего уточнения Необходимо продолжение работы в данном направленити, так как современные исследования демонстрируют существенные гендерные различия в распространенности суицидальных мыслей и поступков, влияний суицидальных и антисуици-дальных факторов, эффективности профилактических программ [34].

При оценке суицидального риска методы самоотчета демонстрируют неоднозначные результаты, что требует обязательного учета и других факторов [35]. Особенно важную роль в спектре антисуицидальных факторов у подростков авторы уделяют поддержанию и укреплению здоровых отношений с близкими [36, 37], субъективному индивидуальному благополучию и позитивному преодолению трудностей [38]. Роль религиозных и духовных убеждений в профилактике суицида зависит от конкретных культуральных и контекстуальных условий. Религиозные верования и духовные убеждения могут в определенной степени защищать от самоубийства [39]. В то же время некоторые из них усиливают стигматизацию и препятствуют обращению за помощью [36]. К антисуицидальным факторам, требующим оценки у подростков, также относят отсутствие психического расстройства и самоповреждений у друзей и членов семьи [40], наличие трех или более близких друзей [41], отсутствие межличностных потерь [42], приверженность здоровому образу жизни, включая ежедневный прием завтрака, высокое потребление фруктов и овощей, физическую активность и нечастое использование телевизора и компьютера [43], достаточный сон [44].

Разработка комплексных подходов по предотвращению самоубийств должна учитывать возрастные особенности детей и подрост -ков, гендерные и индивидуальные характеристики. Использование «опережающих подходов» (upstream approaches), таких как воздействие на факторы риска и развитие защитных факторов на ранних этапах жизни, со временем может «повысить шансы на более адаптивные исходы» [36].

ВЫВОДЫ

Наиболее значимыми антисуицидальными мотивами у несовершеннолетних суицидентов в Республике Бурятия оказались ответствен -ность перед семьей; мотивы, связанные с деть -ми и выживание, умение справляться с ситуацией. В то время как мотивы, связанные с опасениями относительно совершения самоубийства, опасениями социального неодобрения и моральные установки, противоречащие совершению суицидальной попытки, не являются значимыми. Различия антисуицидальных мотивов в группах суицидентов по половозрастным признакам статистически не значимы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты могут быть исполь -зованы в формировании антисуицидальных профилактических программ для детей и подростков. Структура антисуицидальных мотивов позволяет говорить об акцентах превенции среди несовершеннолетних на формах работы с семьей и индивидуальных и групповых методах, направленных на рост стрессоустойчиво-сти, формирование ценностно-смысловых ориентаций, навыков саморегуляции. Осуществление этих мероприятий невозможно без тесного взаимодействия с образовательными учреждениями и может быть реализовано в виде следующих предлагаемых мер:

-

- активизировать взаимодействие учреждений здравоохранения и образования путем постоянного информирования педагогического коллектива о структуре суицидологической службы;

-

- усилить образовательную работу по повы -шению компетентности педагогического кол -лектива в области суицидологии;

-

- совместно с психолого-педагогическим коллективом образовательных учреждений проводить родительские собрания (открытые лекции, «горячие линии» и т.п.) для обучения родителей навыкам раннего выявления признаков суицидального поведения;

-

- разрабатывать совместно с образовательными учреждениями тренинги, ролевые игры и другие профилактические методы, направленные на формирование позитивного жизненного стиля, повышение стрессоустойчивости, саморегуляции.

Список литературы Феномен самостигматизации у больных соматизированными расстройствами (клинические и психологические аспекты)

- Александровский Ю.А. Социальные факторы и пограничные психические расстройства. Руководство по социальной психиатрии / под ред. Т.Б. Дмитриевой. М., 2001: 177-193.

- Семенихин Д.Г., Башмакова О.В. Роль архитипических представлений в формировании стигматизации психически больных. Symbolic and arche-typic in culture and social relations ymbolic and arc-hetypic in culture and social relations: materials of the IV international scienti aterials of the IV international scientific conference on March 5-6, c conference on March 5-6, 2014. - Prague: Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera-CZ": 110-112.

- Богушевская Ю.В., Ласков В.Б., Погосов А.В. Психогенные факторы и ятрогении при болях в спине (коррекция и профилактика). Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2019; 119(5): 250-251.

- Ионин Л.Г. Идентификация и инсценировка. Психология самосознания. Самара, "БАХРАХ-М", 2000: 641-655.

- Кабанов М.М. Проблема реабилитации психически больных и качество их жизни. Социальная и клиническая психиатрия. 2001; 1: 22-27.

- Косенко Н.А., Красильников Г.Т., Косенко В.Г., Агеев М.И. Истоки психиатрической стигматизации и её перспективы. Кубанский научный медицинский вестник. 2015; 3: 58-61.

- Лутова Н.Б., Сорокин М.Ю., Вид В.Д. Психиатрическая стигма - её проявления и последствия. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имениВ.М. Бехтерева. 2017; 3: 41-45.

- Мамедов А.К., Липай Т.П. Социальная стигматизация: генезис и детерминанты становления. Социологический альманах (Республика Беларусь, Минск). 2011; 2: 128-138.

- Михайлова И.И., Ястребов В.С., Ениколопов С.Н. Клинико-психологические и социальные факторы, влияющие на стигматизацию психически больных разных нозологических групп. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2005; 7: 58-65.

- Парфенова Е.В., Ридер Ф.К., Герсамия А.Г. Стигматизация пациентов с эпилепсией. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017; 1: 78-83.

- Погосов А.В., Богушевская Ю.В. Клинические, личностно-психологические и социальнодемографические факторы, препятствующие обращению больных соматизированными расстройствами за специализированной помощью. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2017; 4 (97): 22-30

- Погосов А.В., Ласков В.Б., Богушевская Ю.В. Причины необоснованного обращения больных с соматизированными расстройствами к врачам общемедицинской практики. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018; 10(4): 40-45

- Положий Б.С., Руженкова В.В. Стигматизация и самостигматизация больных шизофренией и шизоафективным расстройством с суицидальным поведением. Научные ведомости БелГу. Серия Медицина. Фармация. 2015; 4 (201): 49-56

- Серебрийская Л.Я. Социальные представления о психически больных в контексте проблемы стигматизации. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2005; 3: 47-54