Феномен «старой» и «новой» армянской диаспоры Краснодарского края: особенности самосознания, адаптации и интеграции

Автор: Ракачев В.Н., Хагуров Т.А., Ракачева А.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе результатов социологического исследования представлен анализ этнического самосознания, а также особенностей адаптации и интеграции в принимающее общество представителей «старой» и «новой» армянской диаспоры Краснодарского края. Сделан вывод о том, что армянская диаспора, образованная в результате серии миграционных волн и рассматриваемая часто со стороны как единое целое, в действительности довольно разнообразна и внутренне дифференцирована. В статье проанализированы некоторые формы этнического самосознания представителей «старой» и «новой» диаспор. Описаны основные миграционные волны, обусловленные историко-политическим контекстом переселения армян в Краснодарский край. На основе изучения этнического и гражданского самосознания и этно-социальной идентичности представителей диаспоры выявляется степень (глубина) и основные формы интегрированности представителей различных миграционных волн как в структуры самой диаспоры, так и в принимающее общество в целом.

Армянская диаспора, этническое самосознание, этническая идентичность, адаптация, интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/149145279

IDR: 149145279 | УДК: 316.614 | DOI: 10.24158/tipor.2024.3.3

Текст научной статьи Феномен «старой» и «новой» армянской диаспоры Краснодарского края: особенности самосознания, адаптации и интеграции

Введение . С момента появления исследований диаспоры в 80-х годах ХХ в. работы, посвященные армянской диаспоре, занимают важное место в научной литературе, стремящейся понять и классифицировать природу и формы диаспор как социальных образований.

Армянская диаспора – одно из сообществ, которое соответствует практически всем многочисленным определениям диаспоры. Вынужденная разлука с родиной, эволюция национальных чувств по прошествии времени, идея возвращения и обеспокоенность будущим родины – вот лишь некоторые из тех признаков, которые приписываются диаспоре (напр.: Левин, 2001; Хотинец, 2000). И представляется, что армянская диаспора соответствует почти всем этим критериям. В то же время исследования показывают, что армянская диаспора не представляет собой единого образования, она многолика и, кроме того, претерпела многочисленные трансформации и продолжает меняться. Эти трансформации напрямую связаны с глобальными политическими, социально-экономическими и технологическими изменениями как в исторических центрах армянского присутствия, так и в самой Армении.

С распадом Советского Союза появились новые виды миграции, которые наряду с эмиграцией из Республики Армения глубоко изменили лицо диаспоры. Более того, за последние три десятилетия усилились процессы «возвратной» миграции, изменяющие диаспору, Армению и связи между ними.

В результате масштабных и разнообразных по своему характеру миграций возникли новые общины в местах, которые не были традиционными армянскими поселениями. И наоборот, регионы, которые были домом для беженцев от геноцида, превратились в полномасштабные эпицентры «армянской транснациональности», постепенно или внезапно лишились своего армянского населения в результате политических кризисов, войн и экономической нестабильности.

Территории с давним армянским присутствием начиная с 1920-х гг., или даже конца XIX в., стали свидетелями прибытия новых когорт армянских иммигрантов, происходящих из новых регионов с неоднородными социально-экономическими профилями. Их прибытие в диаспору, с одной стороны, способствовало этнокультурному «пополнению», оживив традиционные структуры сообщества (школы, средства массовой информации, религиозные и политические организации и т. д.). Однако это также породило новые проблемы и вопросы на индивидуальном и институциональном уровнях, изменив существующую динамику диаспоры, породив внутригрупповую конкуренцию и конфликты. В этих условиях от исследователей потребовались переосмысление и переоценка сложившихся в диаспоре представлений о родине, доме, этнической принадлежности и пр.

Армянская диаспора России – одна из самых многочисленных в мире. Численность армянского населения здесь, по данным Всероссийской переписи населения 2020 г., составляет около 1 млн чел., значительная их часть (более 200 тыс. чел.) проживает в Краснодарском крае1.

Вместе с тем, как отмечено выше, армянская диаспора в России, и в том числе в Краснодарском крае неоднородна, поскольку формировалась на протяжении длительного времени в результате нескольких миграционных волн, различных по своим масштабам и качественному составу. В этой связи армянскую диаспору в крае логично описывать в рамках таких категорий, как «старая» и «новая» диаспоры (Tölölyan, 1996).

«Старая» диаспора – это армяне, обосновавшиеся на территории края: во времена Средневековья; в результате миграций с территории Османской империи в конце XIX – начале ХХ вв.; а также мигрировавшие в рамках советского пространства. Эта часть диаспоры глубоко укоренилась и интегрировалась в социокультурное пространство края. Представители «новой» диаспоры начали прибывать в край в постсоветский период и продолжают мигрировать по настоящее время. Эта группа менее однородна, в том числе с точки зрения территорий исхода (постсоветское пространство и регионы РФ), более мобильна и, соответственно, менее интегрирована.

Этот факт определил соответствующий фокус нашего исследования, в ходе которого была предпринята попытка сравнить ряд характеристик представителей «старой» и «новой» диаспор и, прежде всего, этнокультурные отличия и формы этнического самосознания, а также выявить степень интегрированности представителей диаспоры в полиэтничное пространство региона.

Методология и методы. В сентябре-октябре 2023 г. исследовательским коллективом Кубанского госуниверситета было проведено социологическое исследование среди представителей армянской диаспоры, проживающих на территории Краснодарского края (n = 498), которое проводилось методом анкетного опроса по направленной выборке (этническая принадлежность и проживание в крае) с квотированием по полу. Инструментарий исследования – онлайн-анкета с набором закрытых и открытых вопросов, которые обрабатывались как с помощью методов и программ статистического анализа, так и методов качественного анализа текстов.

Методология исследования включала комплекс концептуальных положений и основанных на них методических решений с использованием количественного и качественного подходов. Теоретическую рамку исследования составили классические работы в области диаспороведения (Safran, 2011; Cohen, 2008; Brubaker, 2005; Baser, Swain, 2009; Дятлов, 1999 и др.), исследования армянской диаспоры (Tölölyan, 1996; Gevorkyan, 2016; Тер-Cаркисянц, 1999; Арутюнян, 2011 и др.). При анализе этнического самосознания мы опирались на: социально-психологические теории Э. Эриксона (1996), Ч. Кули (Cooley, 1902), Дж. Мида; теории социальной и этнической идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера (Tajfel, Turner, 1979), Р. Брубейкера (Brubaker, 2005), Дж. Стори и И. Уокера (Story, Walker, 2016); отечественные исследования в области этнической идентичности и этнического самосознания Б.Ф. Поршнева (1973), Г.У. Солдатовой (1998), Т.Г. Стефаненко (2009), В.Ю. Хотинец (2000), З.В. Сикевича1, Л.М. Дробижевой (1985) и др.

Результаты и обсуждение:

-

- Структура «старой» и «новой» армянской диаспоры . Согласно полученным данным значительная часть респондентов проживает в Краснодарском крае сравнительно недавно. Лишь около трети опрошенных живет здесь 20 лет и более (32,93 %). Именно эту группу респондентов мы будем определять и рассматривать как «старую» диаспору. Соответственно, две трети опрошенных – это те, кто проживает в крае менее 20 лет и отнесены нами к представителям «новой» диаспоры. Из них 29,72 % проживают в крае от 10 до 20 лет и 37,35 % – менее 10 лет. Таким образом, среди опрошенных армян края вторая группа преобладает. При этом среди мужчин доля тех, кто относится к «старой» диаспоре, вдвое выше, чем среди женщин. Среди вторых, напротив, больше тех, кто переехал в край от 10 до 20 лет назад. Доля прибывших в последнее десятилетие среди мужчин и среди женщин примерно одинакова, за исключением последнего года, что можно объяснить открытым конфликтом в НКР и потоком беженцев из этого региона и из Армении, в числе которых преобладают женщины.

Анализ по возрастным группам показывает, что доля проживающих в крае менее 1 года и от 1 года до 5 лет выше всего среди молодежи 18–22 лет, от 5 до 10 лет – в группе 23–39-летних. Тогда как среди респондентов в возрасте 56+ более 2/3 (68,3 %) проживают в регионе более 20 лет, среди 40–55-летних – 61,3 %, среди 23–39-летних – более половины (51,0 %). В целом можно заметить, что среди представителей «новой» диаспоры, т. е. армян, проживающих в крае сравнительно недавно, преобладает молодежь и люди средних возрастов.

Различия между «старой» и «новой» армянской диаспорой в крае проявляются не только в гендерном и возрастном плане, но также прослеживается специфика в их расселении. Данная специфика может быть проинтерпретирована посредством одной из теорий, описывающих миграционное поведение, а именно теорией миграционных сетей или синтетической теорией миграции (Massey, 1990). Миграционные сети выступают значимым фактором миграции, способствуя снижению социальных, экономических и эмоциональных издержек в ходе миграционных перемещений и таким образом оказывают поддержку мигрантам. Это объясняет тот факт, что армянские мигранты стремятся селиться там, где есть представители диаспоры, часть которых также может являться их родственниками и знакомыми, и это обеспечивает более комфортный процесс адаптации на новом месте. Следствием такой миграции является значительная концентрация представителей определенных этнических, социально-культурных, региональных групп в конкретных населенных пунктах и районах края.

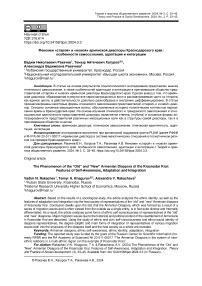

Согласно данным опроса в целом по выборке около 1/5 респондентов отметили, что в их населенном пункте проживают преимущественно армяне. Еще 43,57 % опрошенных отметили, что они живут в населенном пункте, где проживает много армян, но они не составляют там значимое большинство. 28,51 % респондентов указали на многонациональный характер своего населенного пункта. И только 10,44 % опрошенных отметили, что в месте их проживания большинство жителей не являются армянами (рис. 1).

Применительно к армянам «старой» и «новой» диаспоры можно отметить, что наибольшая доля живущих в населенных пунктах с преобладанием или со значительной долей армянского населения зафиксирована у представителей «новой» диаспоры, и, прежде всего, среди опрошенных, переехавших в край от 5 до 10 лет назад. Вместе с тем, среди прибывших в край в течение последнего года респондентов большинство проживают в многонациональных населенных пунктах, без преобладания какой-либо этнической группы (рис. 7). Здесь также стоит напомнить, что данную группу респондентов составляет преимущественно молодежь, которая направляется жить в основном в города.

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Кто преимущественно проживает в Вашем населенном пункте?», %1

Figure 1 – Distribution of Answers to the Question: “Who Mainly Lives in Your Locality?”, %

– Этническое самосознание представителей «старой» и «новой» армянской диаспоры . Этническое (диаспорное) самосознание выступает одним из ключевых признаков диаспо-рального сообщества (Левин, 2001). При этом саму категорию этнического самосознания уверенно можно отнести к числу наиболее употребимых и одновременно дискуссионных в современных социальных исследованиях. Близкими ей, но при этом неравнозначными выступают понятия «национальное самосознание», «этническое сознание», «этничность», «этническая идентичность» и т. п. Чаще всего понятие этнического самосознания соотносится с категорией этнической идентичности. Так, согласно Г.У. Солдатовой этническая идентичность образует когнитивно-мотивационное ядро этнического самосознания. Однако при этом она выходит за пределы этнического самосознания, поскольку содержит в себе и пласт бессознательного (Солдатова, 1998: 43). З.В. Сикевич также рассматривает этническую самоидентификацию, т. е. представления об этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаках этноса в качестве одного из базовых компонентов национального (этнического) самосознания2. В.Ю. Хотинец определяет этническое самосознание как «целостное образование», которое включает в себя осознанные представления и оценки «реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков этнической общности» (Хотинец, 2000: 88). Напротив, Т.Г. Стефаненко полагает, что этническое самосознание выступает одним из элементов этнической идентичности (Хотинец, 2000: 8–9).

В свою очередь этническая идентичность является одной из форм социальной идентичности. Собственно, само свойство идентификации проявляется как двойственное, посредством которого обеспечивается, с одной стороны, отождествление, с другой – противопоставление и дифференциация на индивидуальном и групповом уровнях (Tajfel, 1981).

Для нас важно было понять: в какой степени эти процессы присутствуют в армянской диаспоре края; кем осознают и с кем идентифицируют себя ее представители; существуют ли различия в самосознании и идентичности у представителей «старой» и «новой» диаспоры, и если они присутствуют, то в чем проявляются.

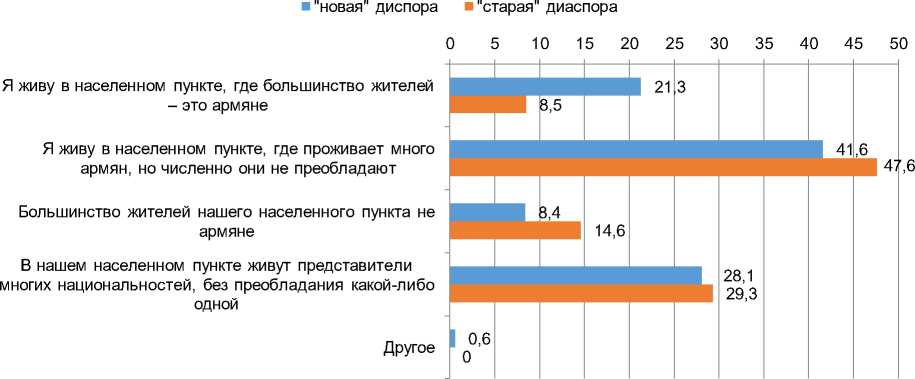

Являясь членом различных групп, индивид формирует у себя ряд социальных идентичностей. Причем, в зависимости от ситуации, одни из них могут быть актуализированы в большей степени, другие – в меньшей. Ответы на вопрос, кем себя ощущают респонденты в первую очередь, в целом по выборке демонстрируют приоритет и наибольшую актуализацию этнической идентичности. 40,36 % опрошенных указали, что прежде всего ощущают себя представителями своего народа – армянином или армянкой. Около трети опрошенных (27,11 %) в первую очередь ощущают себя россиянами, гражданами России. Семейная, региональная, религиозная идентичности заметно уступают в этом рейтинге двум предыдущим.

Наблюдаются заметные различия в актуализации определенных типов социальных идентичностей в зависимости от возраста респондентов. В группе «56+ лет» наибольшее число опрошенных представителей армянской диаспоры идентифицируют себя прежде всего с гражданами России, кроме того, здесь наиболее выражена региональная идентичность, и при этом достаточно слабо актуализирована идентичность этническая. Максимально актуализирована идентичность со своим народом у молодежи 18–22 лет и младше 18. Однако если в группе 18–22-летних второй, наиболее часто упоминаемой идентичностью является гражданская, то у опрошенных младше 18 лет – религиозная. Бинарная идентичность также свойственна преимущественно молодежи.

Анализ ответов представителей «старой» и «новой» диаспоры наглядно показывает процесс трансформации идентичности: чем дольше живут армяне в крае, тем менее актуализированной оказывается этническая идентичность и сильнее выражена идентичность гражданская, а также религиозная. Кроме того, именно в группе респондентов – представителей «старой» диаспоры, отмечены случаи двойственной идентичности (рис. 2).

Примеры пограничных либо двойственных (бинарных) идентичностей отражены в ответах в категории «другое»: Армянином, но и гражданином России, это не противоречит друг другу / Армянкой и гражданкой России / Гражданином России, россиянином и армянином / Российским армянином / Российской армянкой / Русская, но в душе армянка .

В целом, полагаем, что такая ситуация является вполне закономерной, поскольку прибывая из Армении в Россию, мигранты сталкиваются с новой, отличной от прежней культурной средой и острее ощущают свое этнокультурное своеобразие.

■ "старая" диаспора ■ "новая" диаспора

Жителем Кубани

Гражданином России

Армянином / армянкой

Членом своей семьи

Представителем своей религии

Другое

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Кем Вы лично себя ощущаете в первую очередь?», %

Figure 2 – Distribution of Answers to the Question: “Who Do You Personally Feel First of All?”, %

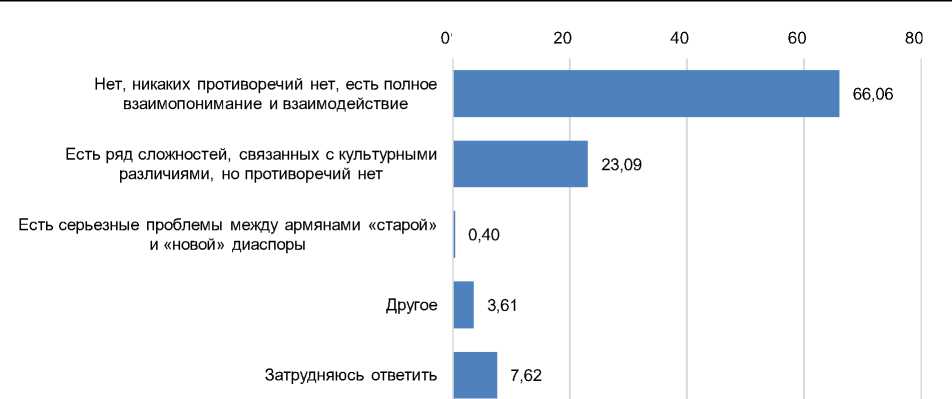

Несмотря на заметные различия в актуализированности определенных социальных идентичностей у представителей «старой» и «новой» диаспоры, опрос показал, что около половины респондентов в целом по выборке не видят принципиальных различий между двумя этими сообществами и полагают, что армянская диаспора в крае едина (47,39 %). Идею разделенности диаспоры в той или иной форме поддерживают около трети респондентов (7,83 % считают такое разделение фактом и 13,25 % полагают, что оно условно, в целом его можно принять, хотя провести четкие границы между этими двумя группами достаточно сложно). При этом еще около трети опрошенных (29,12 %) признают факт разделенности армянской диаспоры края, но не по временному критерию, а в зависимости от мест исхода. За этим критерием предполагаются региональные и культурные различия отдельных групп армян, которые и могут служить основанием для дифференциации внутри диаспоры (рис. 3).

Также в ответах на открытый вопрос был указан такой критерий для дифференциации внутри диаспоры, как место рождения и, соответственно, разделение ее на местных уроженцев и приезжих. Например, один из респондентов отмечает, что есть понятие «местных армян», которые родились здесь (некоторые ассимилировались, некоторые сохранили армянскую культуру) .

Перекрестный анализ ответов на вопрос о разделенности диаспоры показывает, что наиболее оптимистичны в этом вопросе респонденты – представители «новой» диаспоры, и, прежде всего, те, кто проживает в крае от 1 года до 5 лет и менее одного года. Напротив, среди опрошенных – представителей «старой» диаспоры, доля соглашающихся с тем, что в диаспоре нет единства, наибольшая – 12,3 %, также как и доля тех, кто считает, что диаспора едина (50,0 %) (рис. 4).

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Существует ли среди армян, проживающих в крае, разделение на представителей “старой”

и “новой” диаспоры?» (в целом по выборке, %)

Figure 3 – Distribution of Answers to the Question: “Is there a Division among the Armenians Living in the Region into Representatives of the “Old” and “New» Diaspora?”, (In the Whole Sample, %)

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «Существует ли среди армян, проживающих в крае, разделение на представителей “старой” и “новой” диаспоры?», %

Figure 4 – Distribution of Answers to the Question: “Is there a Division among the Armenians Living in the Region into Representatives of the “Old” and “New” Diaspora?”, %

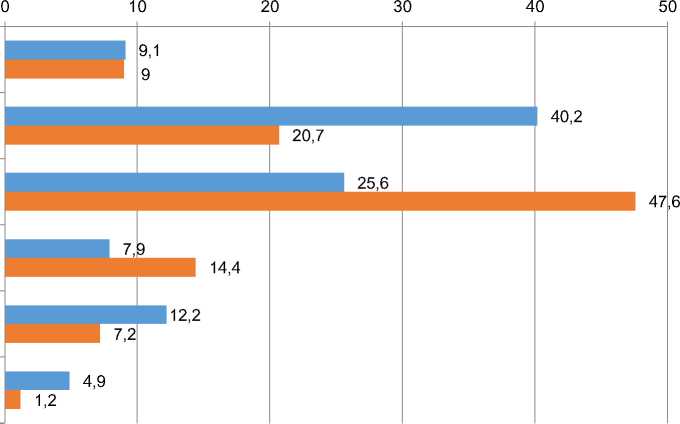

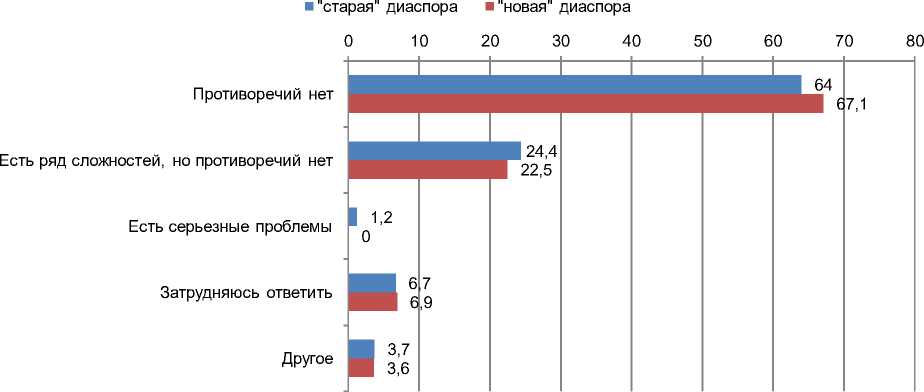

Ответы на вопрос о наличии противоречий между представителями «старой» и «новой» диаспоры в целом подтверждают обозначенную выше линию – единство армянской диаспоры края, и 66,1 % опрошенных по всей выборке согласились с тем, что в диаспоре нет противоречий. Однако почти четверть респондентов (23,1 %), признает наличие сложностей, обусловленных культурными различиями между отдельными группами армян в крае, но не считают их основанием для напряженности и конфликта в диаспоре (рис. 5).

Сравнительный анализ ответов представителей «старой» и «новой» диаспоры также указывает на больший оптимизм последних. В принципе, на наличие серьезных противоречий внутри диаспоры указывают только респонденты из «старой» диаспоры (рис. 6).

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, есть ли какие-то противоречия между “старой” и “новой” диаспорами в Краснодарском крае?», %

Figure 5 – Distribution of Answers to the Question: “Do You Think there are Any Contradictions between the “Old”

and “New” Diasporas in the Krasnodar Territory?”, %

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос: «Есть ли какие-то противоречия между “старой” и “новой” диаспорами в Краснодарском крае?», %

Figure 6 – Distribution of Answers to the Question: “Are there Any Contradictions between the “Old” and “New” Diasporas in the Krasnodar Territory?”, %

Анализ ответов в зависимости от возраста показывает, что единственной возрастной группой, которая заявляет о наличии серьезных проблем в отношениях между «старой» и «новой» диаспорами, является молодежь в возрасте до 18 лет (5,9 %), что, собственно, можно объяснить возрастными социально-психологическими особенностями представителей данной группы опрошенных. Респонденты в других возрастных группах склонны определять отношения между «старой» и «новой» диаспорами либо как ровные, без напряженности, либо в формате сложностей, не переходящих в серьезные противоречия.

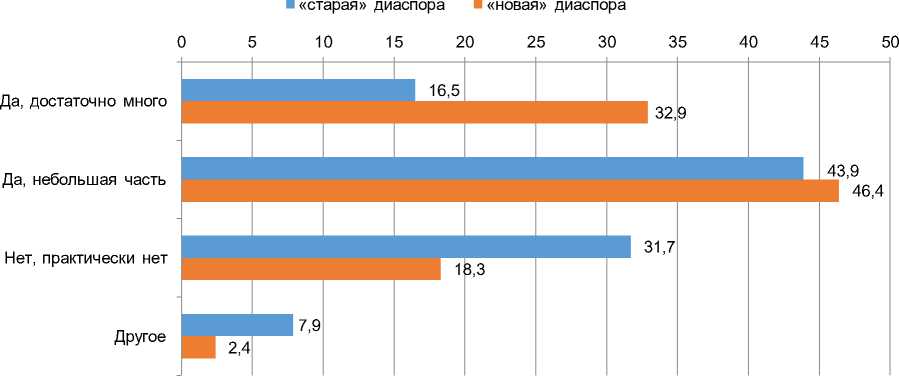

– Адаптация и интеграция в принимающем обществе . Уникальным свойством современного глобализированного мира является транснационализм. Применительно к диаспорам он проявляется в том, что позволяет их представителям, благодаря современным технологиям легко и быстро устанавливать и поддерживать связи с метропольными территориями, странами и регионами исхода. Кроме того, доступность транспортных коммуникаций делает возможным регулярные посещения исторической родины, и в целом это создает условия для того, что называется жизнью на «два дома».

Около трети опрошенных (27,5 %) согласны с тем, что среди армян значительная часть как раз находится в таком транснациональном состоянии и живет на «два дома». 45,6 % респондентов отмечают, что подобная практика имеет место, однако широко не распространена. Около четверти опрошенных (22,7 %) полагают, что такой практики среди армян, живущих в крае, нет.

Наличие транснациональных практик у представителей армянской диаспоры в большей степени склонна признавать армянская молодежь. Чем старше респонденты, тем реже они соглашаются с тем, что такие практики имеют место в армянской диаспоре и, напротив, склонны утверждать, что, приезжая в край, армяне стремятся здесь остаться (рис. 7).

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос: «Можно ли сказать, что для части армян, проживающих на территории Краснодарского края, характерно проживание “на два дома”: в Армении и в России?», %

Figure 7 – Distribution of Answers to the Question: “Is it Possible to Say that Part of the Armenians Living in the Krasnodar Territory is Characterized by Living “In Two Houses”: In Armenia and in Russia?”, %

Кроме того, мнение о распространенности транснациональных практик в армянской диаспоре края чаще поддерживают представители «новой» диаспоры. Около половины (49,4 %) тех, кто проживает в крае от 1 года до 5 лет практика жизни на «два дома» – частое явление и 36,4 % считают, что она имеет место, но распространена незначительно (в совокупности 85,8 %). Среди респондентов, проживающих в крае от 5 до 10 лет, в совокупности согласны с наличием такой практики 88,7 %. Тогда как среди представителей «старой» диаспоры, проживающих в крае 20 лет и более, совокупная доля поддерживающих это мнение составляет 60,4 % (рис. 8).

Армянин, где бы он не жил, всегда будет считать своей родиной Армению

Армяне, проживающие в России, считают своей родиной Россию, хотя и помнят о своих исторических корнях в Армении

Армяне, проживающие в России, считают своей родиной и Россию, и Армению, не делая разницы между ними

Родина для армян – это место где они благополучно живут, где им комфортно и спокойно

0 10 20 30 40

0,20

Другое

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос: «С каким из следующих высказываний Вы согласны в большей степени?», %

Figure 8 – Distribution of Answers to the Question: “Which of the Following

Statements Do You Agree with More?”, %

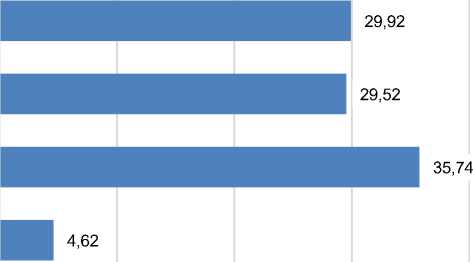

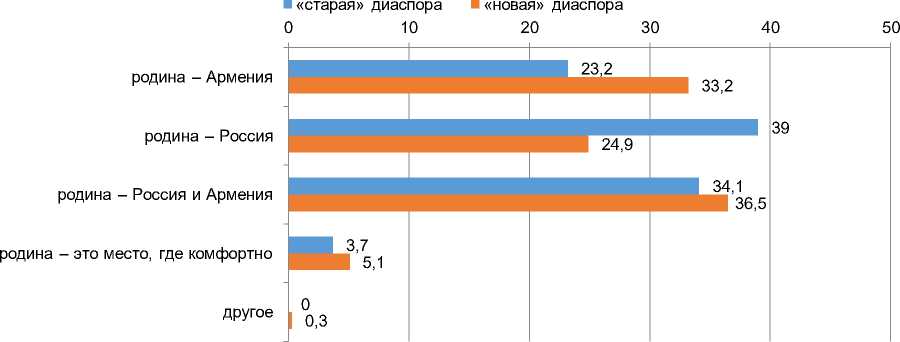

Транснациональные практики, имеющие место в армянской диаспоре, неизбежным образом сказываются на восприятии как места исхода, так и места пребывания, в том числе преломляются в представлениях о родине. В ответах на этот вопрос мнения респондентов разделились. Примерно равные доли опрошенных считают, что родиной для армян, где бы они не жили, всегда остается Армения (29,9 %) и что для армян, живущих в России, родиной является Россия (29,5 %). Вместе с тем, более трети респондентов (35,7 %) поддерживают мнение о том, что для армян, проживающих в России, существует две родины: Россия и Армения.

Респонденты-женщины чаще, чем мужчины отмечают в качестве родины Армению или занимают двойственную позицию в этом вопросе. Преставления о родине также варьируются в зависимости от возраста опрошенных: чем старше респонденты, тем чаще они называют родиной Россию или выбирают двойственный вариант.

Представления о родине у респондентов из «старой» и «новой» диаспоры также неоднородны. Чем дольше проживают опрошенные в крае, тем чаще определяют Россию в качестве родины или выбирают двойственный вариант. При этом несколько выделяются из этой закономерности ответы респондентов, проживающих в крае меньше года, т. е. тех, кто переехал сюда в условиях открытого конфликта в НКР. Здесь доля указавших Армению в качестве родины – наименьшая. И вместе с тем в этой группе наибольший процент двойственных ответов – 47,2 % (рис. 9).

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос: «С каким из следующих высказываний Вы согласны в большей степени?», %

Figure 9 – Distribution of Answers to the Question: “Which of the Following

Statements Do You Agree with More?”, %

Процесс адаптации к новым социокультурным условиям является сложным, многоступенчатым и многофакторным. Как правило, в процессе адаптации индивид сталкивается с различного рода барьерами и трудностями, преодолевая которые он достигает интегрированного состояния, начинает воспринимать прежде новые и непривычные для себя условия как комфортные и привычные.

В ходе исследования мы выявили, с какого рода трудностями в процессе адаптации в регионе пришлось столкнуться тем представителям диаспоры, которые не являются местными уроженцами. В числе наиболее актуальных трудностей респонденты отметили проблемы правового характера (67,87 %). Далее по степени значимости были указаны трудности финансового характера (58,03 %), в равной степени затруднения вызывают вопросы трудоустройства и языковые проблемы (по 55,02 %). Показательно, что реже всего проблемы возникают в вопросах взаимодействия с местным населением (26,51 %).

Как отмечают исследователи (Poghosyan, 2009: 64), армянские общины за пределами Армении изначально стремились сохранять и подчеркивать свою этническую идентичность, пытались установить и поддерживать прочные связи внутри общины, которые способствовали повышению осознания этнической идентичности. С этой целью создавались различные организации и сети в виде союзов, культурных групп, благотворительных организаций и т. д. Кроме того, они использовали преимущества уже существующих институтов, таких как Армянская Апостольская церковь. Как пишет С. Патти, «церковь обеспечивала первичную идентичность наряду с родственниками и местом проживания… Сегодня церковь остается центральным символом в диаспоре и в Республике, где она играет мощную роль в новой политике государственного строительства, в создании и поддержании сетей диаспоры». Также она полагает, что наличие в принимающих странах той же религии (христианства) давало армянской диаспоре определенное преимущество, облегчало ей интеграцию в общество принимающей страны (Pattie, 1999: 85).

Этот вывод подтверждается данными опроса: многие респонденты отмечали, что активное содействие в обустройстве вновь прибывшим в край мигрантам оказывают армянские национально-культурные общества (далее –НКО) (88,4 %), а также армянская церковь (71,2 %). При этом основную помощь армянские мигранты в крае все-таки получают от родственников и знакомых (98,8 %). Поддержку со стороны государственных органов и местного самоуправления отметили 62,7 % респондентов. Показательно также, что более половины респондентов указали помощь местных жителей (52,8 %).

Если армянские национально-культурные общества активно помогают в обустройстве мигрантам из Армении в крае, то можно предположить, что представители армянской диаспоры поддерживают связь с ними и включены в их деятельность. Ответы на соответствующий вопрос подтверждают факт высокой степени включенности в деятельность армянских НКО представителей «старой» и «новой» диаспоры.

Среди опрошенных представителей армянской диаспоры 78,31 % указали, что не только знакомы с деятельностью армянских НКО, но также активно в ней участвуют. Еще 19,0 % отметили, что слышали о таких организациях, знают об их деятельности, но сами в ней участия не принимают. Лишь 1,8 % указали, что не знают о такой деятельности. Мужчины более активно включены в деятельность армянских НКО, чем женщины (87,2 против 70,5 %), чаще всего это люди в возрастных группах 56+ лет (82,9 %), 40–55 лет (81,7 %) и молодежь 18–22 лет (78,3 %).

Знакомство с деятельностью армянских НКО и участие в них зависит от времени проживания опрошенных в крае. Более активно в нее включены представители «старой» диаспоры: 79,3 % знают об армянских НКО и участвуют в их деятельности, 20,7 % знают, но не участвуют. Наименьшую осведомленность демонстрируют те респонденты, которые проживают в крае менее года – 5,6 %. Однако среди опрошенных в этой группе одновременно наибольшая доля связанных с деятельностью НКО (рис. 10).

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос: «Знакомы ли Вы с деятельностью армянских национально-культурных общественных организаций в крае?», %

Figure 10 – Distribution of Answers to the Question: “Are You Familiar with the Activities of Armenian National Cultural Public Organizations in the Region?”, %

В ответах на вопрос: «Какие армянские национально-культурные общественные организации, армянские культурные центры при Армянской Апостольской церкви в Краснодарском крае Вы знаете?» респонденты указали: Союз армян России (САР), Кубанский союз армянской молодежи (КСАМ), Региональная армянская национально-культурная автономия Краснодарского края, Совет матерей союза армян Краснодарского края, ЦАНК имени Н.А. Испирьяна, общества «Ани» (Геленджик), «Луйс» (Новороссийск), «Севан» (Сочи), «Армат», «Адана» (Краснодар), «Нур», школа «Армат», армянский культурно-просветительский центр имени О. Туманяна при церкви святых Саака и Месропа (Краснодар), церковь Сурб Григор Лусаворич в Новороссийске, церковь Сурб Геворг в с. Гай-Кодзор, и др.

Среди наиболее распространенных форм вовлеченности представителей армянской диаспоры в общественную деятельность, помимо проявляемого интереса к истории и культуре своего народа (71,1 % активно интересуются и 23,7 % проявляют слабый интерес), также указано участие в армянских культурных мероприятиях (65,3 % активно вовлечены и 25,5 % участвуют слабо). Более половины (55,2 %) опрошенных являются членами армянских НКО в активной форме и 32,3 % вовлечены в нее, но в меньшей степени. 54,2 % активно участвуют в благотворительности и еще 26,5 % участвуют, но незначительно. 51,6 % вовлечены в образовательную деятельность в большей степени и 29,7 % – в меньшей. Являются членами армянских сетевых сообществ 46,4 % в активной форме и 32,1 % – в слабой. Активными прихожанами Армянской Aпостольской церкви являются 41,6 % и 32,1 % мало вовлечены в эту практику и т. д. (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «В какие виды общественной деятельности Вы вовлечены?»

Table 1 – Distribution of Answers to the Question: “What Types of Social Activities are You Involved in?”

|

Проживаю в Краснодарском крае |

Менее года, % |

От года до 5 лет, % |

От 5 до 10 лет, % |

Более 10 лет, % |

Более 20 лет, % |

|

Являюсь членом армянского национально-культурного объединения |

|||||

|

Вовлечен сильно |

47,2 |

57,1 |

64,4 |

58,1 |

49,4 |

|

Вовлечен слабо |

41,7 |

35,1 |

20,6 |

26,4 |

39,6 |

|

Не вовлечен |

11,1 |

7,8 |

15,1 |

15,5 |

11,0 |

|

Являюсь прихожанином А |

рмянской Апостольской церкви |

||||

|

Вовлечен сильно |

19,4 |

37,7 |

39,7 |

41,2 |

49,4 |

|

Вовлечен слабо |

52,8 |

29,9 |

31,5 |

28,4 |

32,3 |

|

Не вовлечен |

27,8 |

32,5 |

28,8 |

30,4 |

18,3 |

|

Посещаю курсы армянского языка при национально-культурном центре |

|||||

|

Вовлечен сильно |

16,7 |

19,5 |

46,6 |

21,6 |

14,0 |

|

Вовлечен слабо |

55,6 |

45,5 |

28,8 |

38,5 |

48,8 |

|

Не вовлечен |

27,8 |

35,1 |

24,7 |

39,9 |

37,2 |

|

Являюсь членом армянского творческого коллектива |

|||||

|

Вовлечен сильно |

13,9 |

28,6 |

35,6 |

36,5 |

17,1 |

|

Вовлечен слабо |

52,8 |

28,6 |

35,6 |

30,4 |

46,3 |

|

Не вовлечен |

33,3 |

42,9 |

28,8 |

33,1 |

36,6 |

|

Являюсь членом творческого коллектива, не связанного с армянской культурой |

|||||

|

Вовлечен сильно |

11,1 |

26,0 |

27,4 |

25,0 |

12,8 |

|

Вовлечен слабо |

50,0 |

31,2 |

38,4 |

32,4 |

45,7 |

|

Не вовлечен |

38,9 |

42,9 |

34,3 |

42,6 |

41,5 |

|

Являюсь членом армянских сетевых сообществ |

|||||

|

Вовлечен сильно |

41,7 |

57,1 |

46,6 |

43,9 |

44,5 |

|

Вовлечен слабо |

41,7 |

24,7 |

32,9 |

28,4 |

39,0 |

|

Не вовлечен |

16,7 |

18,2 |

20,6 |

27,7 |

16,5 |

|

Участвую в армянских благотворительных программах |

|||||

|

Вовлечен сильно |

30,6 |

52,0 |

54,8 |

50,0 |

64,0 |

|

Вовлечен слабо |

41,7 |

24,7 |

27,4 |

28,4 |

22,0 |

|

Не вовлечен |

27,8 |

23,4 |

17,8 |

21,6 |

14,0 |

|

Интересуюсь армянской историей, культурой |

|||||

|

Вовлечен сильно |

41,7 |

61,0 |

69,9 |

77,0 |

77,4 |

|

Вовлечен слабо |

41,7 |

36,4 |

24,7 |

18,2 |

18,3 |

|

Не вовлечен |

16,7 |

2,6 |

5,5 |

4,7 |

4,3 |

|

Участвую в армянских культурных мероприятиях |

|||||

|

Вовлечен сильно |

36,1 |

74,0 |

58,9 |

73,7 |

62,8 |

|

Вовлечен слабо |

47,2 |

18,2 |

38,4 |

18,2 |

25,0 |

|

Не вовлечен |

16,7 |

7,8 |

2,7 |

8,1 |

12,2 |

|

Участвую в спортивных мероприятиях |

|||||

|

Вовлечен сильно |

16,7 |

41,6 |

34,3 |

44,6 |

37,8 |

|

Вовлечен слабо |

50,0 |

36,4 |

49,3 |

33,1 |

37,8 |

|

Не вовлечен |

33,3 |

22,1 |

16,4 |

22,3 |

24,4 |

|

Участвую в образовательных проектах |

|||||

|

Вовлечен сильно |

30,6 |

63,6 |

61,6 |

56,1 |

42,1 |

|

Вовлечен слабо |

47,2 |

20,8 |

16,4 |

25,0 |

40,2 |

|

Не вовлечен |

22,2 |

15,6 |

21,9 |

18,9 |

17,7 |

Таким образом, включенность представителей «старой» и «новой» армянской диаспоры в различные виды общественной деятельности, в том числе реализуемой посредством диаспо-ральных структур, различна. Так, например, среди прихожан Армянской Апостольской церкви преобладают представители «старой» диаспоры. Среди них вовлечены в эту практику сильно – 49,39 %, и 32,32 % вовлечены, но слабо. Среди представителей «новой» диаспоры степень вовлеченности обратно пропорциональна времени проживания в крае. Однако среди них больше тех, кто включен в деятельность национально-культурных объединений и участвует в армянских культурных и спортивных мероприятиях. Представители «старой» диаспоры, в отличие от них, чаще принимают участие в благотворительной и образовательной деятельности.

Заключение. Армянская диаспора, одна из классических диаспор мира, образовалась в результате серии миграционных волн на протяжении нескольких веков. Рассматриваемая часто со стороны как единое целое, она довольно разнообразна и внутренне дифференцирована не только по географическим/региональным, но и по историческим признакам. В соответствии со вторым критерием исследователи выделяют «старую» (образованную до обретения независимости Арменией в 1991 г.) и «новую» (образованную после 1991 г.) диаспоры.

Типичный представитель «старой» или «ранней» диаспоры – это относительно состоявшийся и интегрированный в принимающую страну гражданин, что проявляется в феномене идентичностей, в том числе написанных через дефис, таких, например, как российско-армянская или армянско-русская. Эта группа более стабильна в статусном и финансовом положении благодаря большей доле представителей, занимающихся квалифицированной профессиональной деятельностью, по сравнению с большинством новых членов диаспоры. Ее представители широко вовлечены в диаспо-ральные структуры и сети, активнее посещают церковь и занимаются благотворительностью. Напротив, «новая» диаспора, как правило, – это недавние эмигранты из Республики Армения или других стран постсоветского пространства. Она включает, чаще всего, низкоквалифицированных временных работников из сельских районов Армении (реже – квалифицированных специалистов). Они финансово менее стабильны и все еще адаптируются культурно и экономически к новым условиям принимающей страны. Представители «новой» диаспоры также участвуют, но не систематически, в деятельности диаспоральных структур, хотя зачастую пользуются их помощью в процессе обустройства. Учитывая недавнюю память о земле предков и прямую связь с ней, в «новой» диаспоре сильнее выражена армянская идентичность и представления об Армении как о родине. Вместе с тем, при всех различиях, в обоих сообществах сильно выражено стремление к единству, взаимопомощи, сохранению и воспроизводству этнической культуры в рамках единой диаспоры.

Список литературы Феномен «старой» и «новой» армянской диаспоры Краснодарского края: особенности самосознания, адаптации и интеграции

- Дробижева Л.М. Национальное самосознание: база формирования и социально-культурные стимулы развития // Советская этнография. 1985. № 5. С. 3–16.

- Левин З.И. Менталитет диаспоры: системный и социокультурный анализ. М., 2001. 172 с.

- Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического сознания: монография. М., 1973. 257 с.

- Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1998. 389 с.

- Стефаненко Т.Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2009. № 2. С. 3–17.

- Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000. 240 с.

- Эриксон Э. Детство и общество / пер. с англ. СПб., 1996. 592 с.

- Baser B., Swain A. Diaspora Design versus Homeland Realities: Case Study of Armenian Diaspora // Caucasian Review of International Affairs. 2009. Vol. 3, no. 1. P. 45–61.

- Brubaker R. The “Diaspora” Diaspora // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28, no.1. P. 1–19. https://doi.org/10.1080/0141987042000289997.

- Cooley C. Human Nature and Social Order. N.Y., 1902. 430 p.

- Massey D.S. Social structure, household strategies, and the cumulative causation of migration // Population Index. 1990. Vol. 56, no. 1. P. 3–26. https://doi.org/10.2307/3644186.

- Pattie S. Longing and belonging: issues of homeland in the Armenian diaspora // PoLAR: Political and Legal Anthropology

- Review. 1999. Vol. 22, no. 2. P. 80–92. https://doi.org/10.1525/pol.1999.22.2.80.

- Poghosyan G. Problems of the third generation of Armenian Diaspora // 21st Century. 2009. No. 2 (6). P. 59–67.

- Story J., Walker I. The impact of diasporas: markers of identity // Ethnic and Racial Studies. 2016. Vol. 39, no. 2. P. 135–141. https://doi.org/10.1080/01419870.2016.1105999.

- Tajfel H. Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge, 1981. 392 p.

- Tajfel H., Turner J.C. An Integrative Theory of Intergroup Conflict // The Social Psychology of Intergroup Relations / ed. By W. Austin and S. Worchel. Monterey, 1979. P. 33–47.

- Tölölyan K. Rethinking diaspora(s): Stateless power in the transnational moment // Diaspora. 1996. Vol. 5, no. 1. P. 3–36. https://doi.org/22.10.1353/dsp.1996.0000.