Феномен толерантности и ее формирование в ходе образовательной деятельности военного вуза

Автор: Панасенко Ю.А.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Воспитание и социализация личности

Статья в выпуске: 4 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье подчеркивается актуальность решения проблемы взаимопонимания между людьми. Анализ психолого-педагогических научных источников позволяет констатировать, что многие ученые работают над концепцией формирования толерантности у молодых людей. Несмотря на активную деятельность в этом направлении, определенная модель формирования толерантности у курсантов военного вуза пока не создана. Предлагается решение данной проблемы в ходе реализации этапов формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе вуза. В статье обосновывается главная задача толерантности - воспитание в человеке потребности к общению, сотрудничеству несмотря на другие убеждения и жизненные установки. Разработана авторская модель формирования и воспитания толерантности у курсантов во время учебных занятий и повседневной деятельности в условиях военного вуза, которая включает систематическую и планомерную реализацию трех этапов - индивидуального целеполагания, интеллектуальной активности и реализации. Обсуждается содержательное наполнение этапов формирования толерантности: на каждом из них обучаемые получают необходимые знания о культуре общества, военной культуре; отрабатывают навыки толерантности как индивидуально, так и в воинском коллективе, с педагогом и гражданскими лицами; происходит включение курсантов в социальную, интеллектуальную и общественную деятельность. В итоге автор констатирует, что у курсантов повышается интерес к воинской службе, мотивация к овладению передовым вооружением, военной и специальной техникой. Эти процессы влияют на самообразовательную деятельность субъектов, содействуют искоренению конфликтных ситуаций в воинских коллективах, что позитивно сказывается на формировании мировоззрения, активной жизненной позиции, толерантного отношения к другой культуре и в целом способствует социальной зрелости молодых людей.

Культура солидарности, толерантность, армия, этапы формирования толерантности, общество, культура мира, общечеловеческие ценности, социальная зрелость, активная жизненная позиция

Короткий адрес: https://sciup.org/142243921

IDR: 142243921 | УДК: 355/359

Текст научной статьи Феномен толерантности и ее формирование в ходе образовательной деятельности военного вуза

Сегодня в условиях турбулентного мира необходимо решать очень важную проблему взаимопонимания между народами, уважения к чужому мнению, иной точке зрения. Педагоги, философы и социологи работают над созданием концепции формирования толерантности у молодых людей. Несмотря на это не существует определенной модели формирования толерантности у курсантов военного вуза, хотя, на наш взгляд, разработка модели формирования и воспитания толерантности у курсантов в ходе учебных занятий и повседневной деятельности должна находиться в приоритете. Мы предлагаем решить эту проблему путем реализации этапов формирования толерантности в ходе учебно-воспитательного процесса. Подготовка курсанта сегодня обусловлена научно-техническим прогрессом, развитием вооружения, военной и специальной техники и возможностью ее обслуживания и эксплуатации. Будущему офицеру наряду с получаемыми военно-специальными знаниями и компетенциями необходимы и другие сформированные профессионально важные качества, связанные с культурой солидарности и толерантного отношения к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям. Сюда относятся и взгляды на войну и мир, ценностные ориентации человека, поведение конфликтующих сторон. Соответственно следует совместную деятельность людей направить на преодоление пренебрежительного отношения к таким социальным явлениям, как войны, конфликты и пограничные ситуации. В связи с глобальными изменениями в мире, постоянными угрозами терроризма и экстремизма, ростом недовольства по отношению к другим нациям, проведением специальной военной операции и локальными войнами необходимо решать острейшие проблемы формирования терпимости друг к другу.

Материалы и методы исследования

Для исследования и интерпретации данных были задействованы такие теоретические методы, как анализ научных психолого-педагогических источников по проблеме, их систематизация, сравнение, изучение передового опыта коллег. Для достижения поставленных исследовательских целей использовались специальные методы: биографический, беседа, психологический и функциональный анализ процессов повседневной деятельности военнослужащих, интервьюирование. На основе полученных данных было сформировано представление о педагогических средствах и принципах формирования и воспитания толерантности у курсантов. В результате была разработана трехэтапная модель, позволяющая эффективно формировать это качество личности молодого человека.

Результаты исследования и их обсуждение

Проблема формирования у молодых военнослужащих толерантности на основе нравственной солидарности, взаимопонимания находится в фокусе внимания научного сообщества. Педагоги, философы, психологи на различных форумах предлагают выработать основные принципы солидарности с целью внедрения в образовательное пространство учебного заведения. О. А. Коряковцева утверждает, что социальное образование сегодня направлено на повышение личной ответственности человека за решение собственных жизненных задач, качество социальных интеракций, формирование базовых социальных компетенций XXI в., среди которых толерантность занимает одно из важнейших мест [1]. Также к внедрению в образовательную деятельность предлагаются различные новые технологии обучения, основанные на целенаправленном воздействии на личность с целью выработки психологической готовности к терпимости [2; 3].

Решая проблему взаимопонимания между людьми, необходимо отметить важнейшее в воинском подразделении значение работы по профилактике конфликтных ситуаций, имеющих деструктивную направленность. Мероприятия по улучшению морально-психологического климата и межличностного взаимодействия проводятся, но конфликты по-прежнему имеют место быть.

Мы согласны с предложенным в учебном пособии по конфликтологии определением конфликта: это «…наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимо- действия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся их негативными эмоциями по отношению друг к другу» [4, с. 34].

Для профилактики неуставных взаимоотношений, спорных ситуаций необходима организация службы и быта курсантов, способная минимизировать возникновение конфликтов на почве непонимания, интолерантного отношения к другому субъекту. Особенностью курсантских коллективов является многонациональный состав и соответственно разные вероисповедания, обычаи и различный уровень воспитания. А. В. Туарменская и А. В. Туарменский отмечают, что такие различия вызывают «трудности межличностного взаимодействия в среде курсантов, которые не всегда могут справиться со своим индивидуальным восприятием представителей иных национальностей и этносов» [5, с. 134].

Автор работы об основах толерантности В. А. Гордеева отмечает: «Разные культуры и разные национальные, этнические и религиозные группы населения, которые проживают на одной территории, но не обязательно контактируют друг с другом, составляют общество с множеством культур. В таком обществе различия воспринимаются отрицательно и являются оправданием для дискриминации, каждая группа считает свои культурные достижения исключительными и не подвергает сомнению свое превосходство над остальными. Межкультурное общество — это общество, в котором разные культуры и разные национальные, этнические и религиозные группы населения не только проживают на одной и той же территории, но еще и взаимно признают образ жизни и ценности друг друга. Поддерживают отношения взаимодействия, что является основой возникновения из нескольких разных субкультур единой культуры, динамичной, изменяющейся и жизнеспособной» [6, с. 69].

Толерантность в данном контексте содействует трансформации, объединению различных человеческих сообществ в условиях мировой глобализации и урбанизации. Как и любое качество, толерантность необходимо воспитывать, растить, культивировать.

-

Н. Н. Агафонова на основе анализа этнично-сти при социальном взаимодействии в молодежной среде отмечает необходимость построения «культуры терпимости через уважение и понимание мира другого, перехода к ненасильственному существованию, к отношениям, основанным на принципах гуманизма и взаимного

уважения, являются основой формирования толерантного сознания граждан» [7, с. 93].

В исследовании Т. С. Масловой утверждается, что корень самореализации и самоидентификации отдельно взятого индивида как личности кроется именно в межнациональной и межэтнической толерантности [8].

Толерантность является необходимым условием общения. От терпимости напрямую зависит прогресс и культурное развитие государства. Толерантность (от лат. tolerantia — ‘терпение’) означает отношение с пониманием к взглядам оппонента, его ценностным установкам, критериям поведения. Толерантная личность обладает духовно-нравственными и моральными качествами, в первую очередь терпимостью, может представлять различные социально-демографические группы. Конечно, толерантность допускает наличие противоречий и конфликтов, антагонистических взглядов и мнений, порожденных имеющимися в каждом социуме неравенством, стремлением доминировать и быть первым. Но она не позволяет этим факторам развиться и реализоваться в форме насилия, угнетения и подавления слабого сильным, что дает возможность обозначить границы толерантности в зависимости от истории и политической доктрины, состояния общества, его духовной зрелости и параметров развития. Отстаивание человеком своих взглядов и убеждений с помощью конфликта, с позиции насилия и диктата является примером, противоположным толерантности. Толерантность — показатель культуры общества, ее главная задача — воспитание в человеке потребности к общению, сотрудничеству, несмотря на другие убеждения и жизненные установки. Н. П. Анисимова в коллективной монографии отмечает, что с учетом ценностно-смысловой сферы сознания курсанта во внимание принимаются субъектно-субъектные отношения, поддерживающие и не тормозящие взаимодействие и сотворчество, обладающие такими характеристиками, как равноправие и гуманизм [9].

Необходимость процесса формирования толерантности обусловлена наличием у будущих офицеров наряду с военно-профессиональными специфических качеств, а также той ответственностью, которую несут военнослужащие перед местными жителями и другими категориями граждан в период угроз, а также во время проведения специальной военной операции.

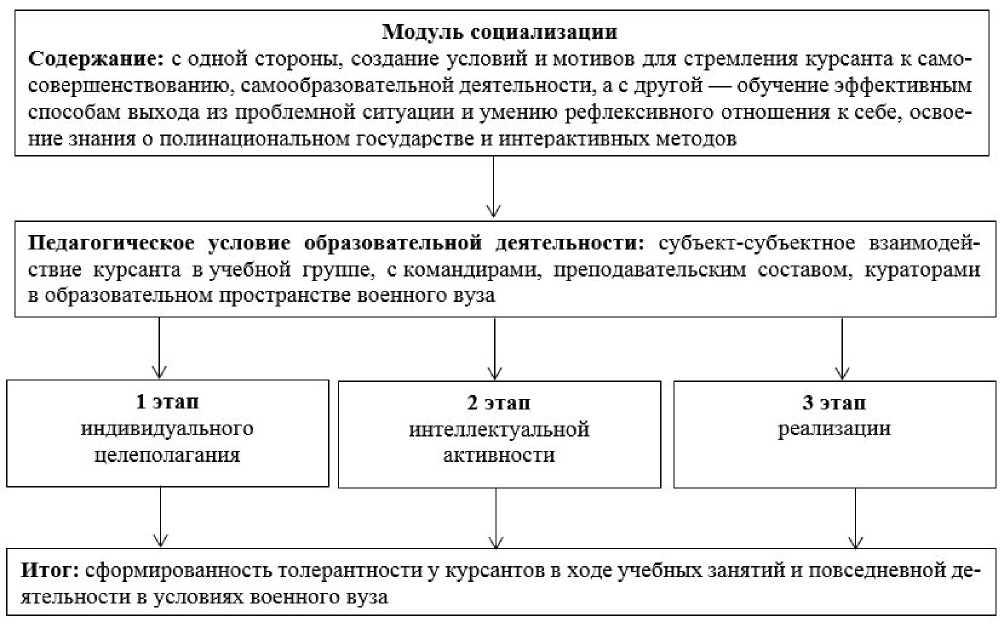

Осуществляя образовательную деятельность в условиях военного вуза, мы разработали трехэтапную модель формирования и воспита- ния толерантности у курсантов в ходе учебных занятий и повседневной деятельности, включающую следующие этапы: индивидуального целеполагания, интеллектуальной активности, реализации, а также модуль социализации. К последнему, с одной стороны, относится работа преподавательского состава, командиров и начальников (обучение эффективным способам выхода из проблемной ситуации и развитие способности к саморефлексии, освоение знания о полинациональном государстве, интерактивных методах), а с другой — внутренняя потребность обучаемого, что выражается в повышении уровня знаний, самообразовании, саморазвитии личности курсанта (мотивы деятельности, внутренняя решимость, способность к самосовершенствованию, превалирование общечеловеческих ценностей). В результате выполняется педагогическое условие образовательной деятельности — субъект-субъектное взаимодействие курсанта в образовательном пространстве военного вуза. В целом этот процесс опирается на деятельностную работу органов военного управления, воспитательных структур и кураторов курсантских подразделений. Схема модели представлена на рисунке 1.

На первом этапе индивидуального целеполагания курсанты получают необходимые знания о культуре общества в целом и военной культуре в частности, у них появляется заинтересованность в наличии собственного мнения по включению в процесс формирования толерантности, развиваются элементы самообразовательной деятельности и самосовершенствования, формируются прогрессивные научно-мировоззренческие установки. Обучаемые достигали поставленных целей в том числе и посредством ответа на вопрос о необходимости развития в себе культуры толерантности, в результате они начинали осознавать полезность расширения научного кругозора, необходимость освоения основных идей толерантности. Для исследования формирования толерантности широко применялся биографический метод, направленный на сбор и анализ информации о жизни и деятельности обучаемого до поступления в вуз. С курсантами проводились беседы, в ходе которых с помощью целенаправленных вопросов проходила подготовка к восприятию нового материала. Данный этап осуществляется на первом курсе обучения параллельно с процессами инкультурации и социализации молодого человека в воинском коллективе, которые способствовали развитию индивидуальности, умению свободно мыслить,

Рис. 1. Модель формирования и воспитания толерантности у курсантов военного вуза

действовать, принимать решения и нести за них ответственность. Формы проведения занятий — лекции, беседы, круглые столы.

Этап интеллектуальной активности включает получение обучаемым теоретических и практических знаний, компетенций по проблемам толерантности, особенностям этноса различных государств. Воспроизводящий характер умственной деятельности обучаемых позволяет осмысливать и переживать получаемые знания, осуществлять творческую переработку и адаптацию к конкретным условиям военнопрофессиональной деятельности. Курсанты работают над решением проблемных социальных ситуаций, раскрывают особенности толерантности, знакомятся с методиками оценки сфор-мированности толерантности субъекта. Также специально подобранная тематика лекций способствовала обучению и воспитанию курсанта с точки зрения занятия конкретной позиции по рассматриваемым вопросам, самоопределения личности в случае ситуации выбора. На этих занятиях рассматриваются толерантность и ее сформированность у личности, содержание культуры толерантности, этническая толерантность и ее границы, права и свободы человека, толерантность воина в контексте социализации. На данном этапе активно применялся метод психологического и функционального анализа процессов повседневной деятельности, включающий учебную деятельность, несение воинской службы как в обычном режиме, так и в угрожаемый период, коммуникативную деятельность. Это позволило определить жизненные цели курсанта, ценности, активность и намерения. С помощью этого метода осуществлялась психологическая коррекция поведения военнослужащего. Формами занятий являются лекции, занятия-дискуссии, семинары.

На этапе реализации курсанты отрабатывают навыки толерантности как индивидуально, между собой, так и в воинском коллективе, с педагогом и гражданскими лицами. Для уточнения качества формируемых навыков проводилось интервьюирование с личным составом, которое заключалось в постановке в определенной последовательности заранее подготовленных вопросов. Ответы курсантов служили важной информацией по исследуемой проблеме. В результате включения обучаемых в социальную деятельность у них формируются способы взаимодействия, рефлексивные и эмпатийные умения, навыки адекватной самооценки, осуществляется их включение в интеллектуальную и общественную деятельность. Существенную роль в формировании толерантности сыграли офицеры-кураторы учебных групп, что позволило закрепить навыки самообразовательной деятельности и самооценки. Обучаемые сами определяли темы деловых игр, выбирали возможные жизненные сюжеты, их направленность и наполнение, что способствовало самоутверждению личности молодого человека, развитию фантазии, внимания и инициативы. В ходе реализации этого этапа в процессе игрового взаимодействия должна царить атмосфера взаимопомощи, поддержки, ответственности. Курсанты активно рефлексировали, прилагали усилия к пониманию «другого», пропуская его миропонимание через себя. В данном случае большое значение имела свободная дискуссия, позволяющая интерпретировать позицию оппонента и формировать умение оценивать иную точку зрения. Курсанты предлагали несколько вариантов решения конфликтного вопроса, выбирали оптимальный и устанавливали критерии оценки результата. Необходимо отметить, что формирование толерантности у военнослужащего способствует фокусированию поведения будущего офицера на общечеловеческих ценностях и гуманистических принципах в отношении других убеждений, привычек и верований. Культура самого процесса толерантности содействует развитию таких индивидуальных качеств личности, как искренность, уважение, открытость. Руководствуясь этими качествами, человек может направить конфликтную ситуацию в область конструктивного диалога. И. В. Кареева утверждает, что в ходе проведения занятий курсанты «стремились понять систему ценностей, восприятия, познания, мышления и поступки представителей других этносов, интегрировать новый опыт в собственную культурную систему, осознали важность позитивного межэтнического взаимодействия» [10, с. 89]. Задача культуры солидарности — победа над человеческим эгоизмом, созидание, прогресс, целостность общества и нации.

Детальный анализ результатов внедрения модели формирования и воспитания толерантности у курсантов показал, что все вышеуказанные этапы оказали положительное влияние на состояние воинской дисциплины и правопорядка в целом, а также отношение военнослужащего к сослуживцам. Заметно повысился уровень межнациональной культуры, что говорит о становлении межэтнической толерантности обучаемых. На этапе индивидуального целеполагания осуществлялись процессы познания и опыта взаимодействия в коллективе, толерантное восприятие чужого мнения. В ходе этапа интеллектуальной активности военнослужащие осваивали культуру межнационального общения в условиях военного вуза, происходило развитие интеллектуальных, нравственных качеств личности, что и составило основу толерантности личности и способствовало формированию устойчивой линии поведения курсанта, его адаптации к миру воинской службы. Эти факторы стимулируют обучаемого к выполнению коллективных действий (взаимодействие, взаимовыручка, воинская дружба) для решения поставленной задачи. Внедрение этапа реализации способствовало получению умений взаимодействия с курсантами других национальностей, принятию различий, формированию эмпатийных и рефлексивных умений, способов взаимодействия. В целом рассмотренная модель и взаимозависимые этапы ее реализации представляют единый функциональный элемент образовательного пространства вуза, направленный на воспитание и формирование высоконравственного толерантного поведения, культуры межнационального общения. Процесс реализации модели показал, что формирование толерантности военнослужащего происходит совместно со становлением социальной зрелости, самосознания личности на основе общечеловеческих ценностей.

Заключение

В современных условиях культура толерантности имеет статус того морального императива, под эгидой которого происходит налаживание человеческих взаимоотношений как внутри отдельного государства, так и на межгосударственном уровне. Значимым свойством этого процесса является понимание многомерности мира, существующих этнических, расовых и конфессиональных различий, а соответственно и того, что не может быть однообразия в принятии и осмыслении окружающих жизненных процессов.

Анализ результатов реализации этапов формирования толерантности в ходе образовательной деятельности позволил сделать вывод о значительном повышении интереса курсантов к воинской службе, вовлечении их в самообразовательную деятельность, что способствовало формированию прогрессивного мировоззрения, становлению социальной зрелости молодых людей. У обучаемых появилась устойчивая активная жизненная позиция, толерантное отношение к другой культуре, языку, мировоззрению и поведению.

Общеизвестно, что толерантность является необходимым условием перехода к культуре мира, которая может сложиться только на основе преодоления всех имеющихся в обществе антагонизмов: классовых, религиозных, национальных и т. д. Государство, обладающее ядерным оружием как фактором сдерживания, является гарантом мира, а обществу необходимо быть солидарным и толерантным к этому силовому институту, способному к отражению агрессивных нападок со стороны других стран. Такое единство позволит укрепить морально-нравственное состояние военнослужащих, предупредить панические настроения и способствовать качественному выполнению задач по обороне и защите рубежей России.

Список литературы Феномен толерантности и ее формирование в ходе образовательной деятельности военного вуза

- Коряковцева О. А., Тарханова И. Ю. Социальное образование молодежи - пространство инноваций // Вестник педагогических инноваций. 2017. № 3 (47). С. 26-31. EDN: ZHYZDF

- Никитина Н. И., Толстикова С. Н. Совокупность методологических подходов к исследованию толерантности специалистов социальной сферы // Человеческий капитал. 2012. № 7 (43). С. 16-19. EDN: SOCMUX

- Толстикова С. Н., Никитина Н. И. Развитие толерантности социальных педагогов в системе "вуз - дополнительное профобразование" // Прикладная юридическая психология. 2015. № 3. С. 95-106. EDN: VBIQSF

- Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: учеб. пособие. Москва: Проспект, 2016. 366 с. EDN: WCWWKB

- Туарменская А. В., Туарменский А. В. Влияние стереотипов на межкультурную коммуникацию // Современные технологии в науке и образовании - СТНО-2019: сб. тр. II междунар. науч.-техн. форума: в 10 т. / под общ. ред. О. В. Миловзорова. Рязань, 2019. Т. 9. С. 134-137. EDN: KSOENB

- Основы толерантности: метод. рекомендации для проведения теорет. и тренинговых занятий по развитию навыков толерантности / сост. В. А. Гордеева; Обл. юнош. б-ка им. И. П. Уткина. Иркутск, 2004. 63 с.

- Агафонова Н. Н. Проявление этничности в социальном взаимодействии и проблемы формирования позитивных межэтнических установок // Формирование культуры толерантности в молодежной среде Пермского края: интеграция опыта: материалы проблемного семинара (г. Пермь, 18 октября 2008 г.) / под ред. В. С. Ковина, М. А. Оболонковой. Пермь, 2008. С. 5-12.

- Маслова Т. С. Толерантность в образовании // Мир образования - образование в мире. 2019. № 4. С. 170-179.

- Педагогика и психология: новые векторы конвергенции знания: коллектив. моногр. / Н. П. Ансимова, Л. В. Байбородова, М. В. Груздев [и др.]. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2020. 303 с. EDN: MWHWNU

- Кареева И. В. Педагогические условия формирования межэтнической толерантности у курсантов образовательных организаций ФСИН России: дис.. канд. пед. наук. Воронеж, 2019. С. 89-90. EDN: VCLCZV