Ферментативная активность и агрохимические свойства лугово-аллювиальной почвы в условиях нефтяного загрязнения

Автор: Сулейманов Р.Р., Абдрахманов Т.А., Жаббаров З.А., Турсунов Л.Т.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы экологии

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

Изучена трансформация биологических и агрохимических свойств лугово-аллювиальной почвы в ус- ловиях нефтяного загрязнения. Показано изменение активности почвенных ферментов (каталаза, ин- вертаза и уреаза) и снижение содержания подвижных форм фосфора и калия, а так же валового азота; наблюдается подкисление почвенного раствора. Однако внесение ассоциации углеводородокисляю- щих бактерий на фоне минеральных удобрений в нефтезагрязненную почву способствует снижению содержания нефтепродуктов на 18-82%, что приводит к улучшению изученных свойств почвы.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198091

IDR: 148198091 | УДК: 502.55:622.276

Текст научной статьи Ферментативная активность и агрохимические свойства лугово-аллювиальной почвы в условиях нефтяного загрязнения

В последнее время ландшафты нефтяных месторождений испытывают все возрастающее негативное воздействие в связи с интенсификацией добычи нефти. В условиях интенсивной нагрузки важнейшей задачей экологических исследований является оценка состояния почвенного покрова. Биодиагностика и биомониторинг почв позволяет оценить их плодородие и выявить негативные последствия загрязнения почв. Многолетними исследованиями показана высокая эффективность диагностики почвенного покрова биохимическими методами, в частности, с помощью показателей ферментативной активности. Доказана ведущая роль показателей ферментативной активности при оценке влияния нефтяного загрязнения на экологическое состояние почв [6, 7, 12, 10].

В нефтезагрязнных почвах наблюдается также изменение и агрохимических свойств. В первую очередь происходит увеличение содержания органического углерода, что в свою очередь приводит к увеличению соотношения C:N и соответственно ухудшению азотного режима почв. Происходит подавление процессов нитрификации и уменьшение содержания подвижных форм фосфора и калия, что в конечном итоге приводит к потере почвенного плодородия [2, 10].

Поскольку на современном уровне разви- тия нефтедобывающей промышленности не представляется возможным исключить ее общее воздействие на окружающую среду, возникает необходимость разработки методов и технологий восстановления почв, загрязненных нефтью. В связи с разнообразием почвенно-климатических условий, физикохимических свойств добываемой нефти и стоимости мероприятий по рекультивации, проблема поиска оптимальных и адаптированных к конкретным условиям методов остается весьма актуальной.

Объекты и методы исследований

Почвенные образцы с различным уровнем нефтяного загрязнения были отобраны на лугово-аллювиальной почве расположенной в долине реки Сыр-Дарья в пределах территории нефтяного месторождения «Мингбулак» (Узбекистан) с глубины 0-30 см от центра месторождения в северо-восточном направлении через 0,1; 0,8; 1,5; 5; 8; 12; 20 километров. В качестве фонового выбирался участок без видимого загрязнения, однако проведенный анализ на содержание нефтепродуктов показал их незначительное наличие (табл. 1). Но поскольку содержание находится в пределах допустимого санитарно-гигиенического норматива (по содержанию нефтепродуктов до 1 г/кг уровень загрязнения считается допустимым, а от 1 до 2 г/кг - низким) [8], то данный участок можно условно принять как незагрязненный фон.

Из отобранных на территории нефтяного месторождения нефтезагрязненных почвенных образцов были выделены штаммы угле-водородокисляющих микроорганизмов, значительная часть которых была представлена родами Pseudomonas и Bacillus . Ассоциация бактерий культивировалась в среде Раймонда [5] до 108 кл/мл и внесена в нефтезагрязненную почву в местах отбора проб с целью рекультивации. Совместно с ассоциацией уг-левородокисляющих микроорганизмов были внесены минеральные удобрения из расчета N120P80K30 кг/га.

Агрохимические показатели почв определялись согласно руководства [1]. Активность ферментов – уреазы по Галстяну, каталазы по Кругловой и Пароменской, инвертазы по Хазиеву [11].

Содержание нефтепродуктов определяли весовым методом после экстракции углеводородов из навески почвы горячим гексаном на аппарате Сокслета [9].

Повторность опыта – четырехкратная. Полученные результаты обрабатывались статистически [4], в графиках и таблицах приведены средние данные.

Результаты и их обсуждение

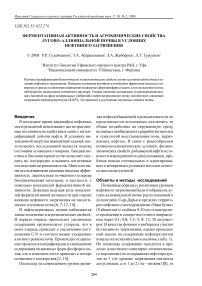

При проведении обследования территории нефтяного месторождения было выявлено, что наиболее сильное влияние добыча нефти на почвенный покров оказывает в центральной части месторождения, где расположено наибольшее количество добывающих и нагнетательных скважин, что выражается в максимальном содержании нефтепродуктов (174,0; 160,34; 131,0 г/кг). По мере продвижения на северо-восток влияние нефтедобычи постепенно ослабевает, достигая своего минимума на расстоянии 20 км от центра (1,21 г/кг) (рис. 1).

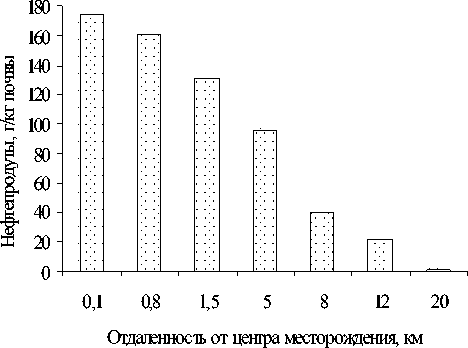

Как известно, активность ферментов является чутким индикатором уровня загрязненности почв. Уровень активности окислительно-восстановительных ферментов (каталаза, дегидрогеназа) – один из критериев самоочищающейся способности почвы от нефтяных углеводородов. Каталаза, осуществляющая катализ реакции разложения перекиси водорода на воду и молекулярный кислород, привносит доступный активный кислород микроорганизмам, участвующим в процессах разложения нефти (Исмаилов, 1988).

В данном конкретном случае результаты исследований показали, что активность каталазы, в пределах изученных уровней загрязнения, находилась в линейной зависимости от содержания нефтепродуктов, снижалась по мере увеличения их концентрации и имела уравнение следующего вида: y=0,95-0,003ґx при r2 = 0,91; r = -0,95 при р = 0,0008 (рис. 2).

Рис. 1. Содержание нефтепродуктов в лугово-аллювиальной почве на изученных участках

Рис. 2. Изменение активности каталазы в зависимости от содержания нефтепродуктов

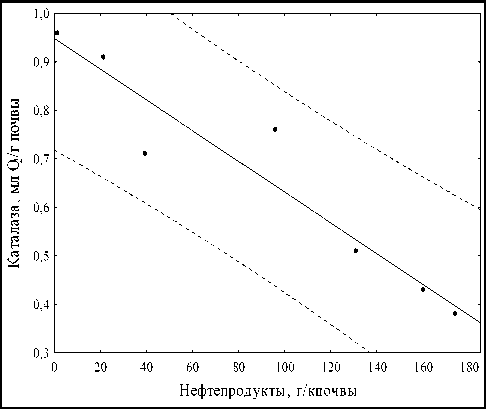

Инвертаза, фермент, относящийся к классу гидролаз, участвует в трансформации углеводов и определяется жизнедеятельностью целлюлозоразлагающих микроорганизмов, играющих большую роль в деструкции углеводородов нефти (Киреева и др., 2001). Активность инвертазы также как и каталазы, зависела от уровня загрязнения и находилась в линейной зависимости от содержания нефтепродуктов в почве (y=0,82-0,004ґx при r2 = 0,97; r = -0,98 при р = 0,00006) (рис. 3).

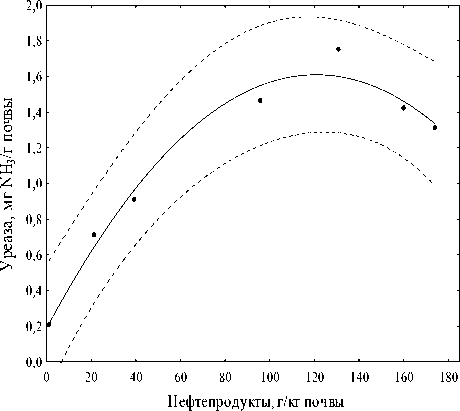

Активность уреазы является одним из важнейших показателей биологической активности почв (Галстян, 1978) и, как правило, в нефтезагрязненных почвах наблюдается ее повышение вследствие увеличения содержания органического углерода, установления восстановительных условий, наличия парафиновых углеводородов (Исмаилов, 1988; Киреева и др., 2001). Однако, как видно из рисунка 4 до уровня содержания нефтепро- дуктов в 131 г/кг ее активность отмечалась повышенной по сравнению с фоновой почвой, что соответствует литературным данным, однако в данном случае более высокие концентрации поллютанта оказали ингибирующее воздействие. Соответственно уравнение зависимости имело следующий вид: y=0,54+0,006ґx при r = 0,83 при р = 0,02.

В результате нефтяного загрязнения произошло также и изменение агрохимических свойств лугово-аллювиальной почвы. По сравнению с фоновым участком наблюдалось подкисление почвенного раствора в пределах 0,8-1,6 единиц рН, что вероятно связано с рН самой нефти, в целом снизилось содержание подвижных форм фосфора и калия. Незначительно снизилось и содержание общего азота при некотором его увеличении на участке 5 км по сравнению с фоном, что очевидно связано с некоторой неоднородностью изучаемого почвенного покрова (табл. 1).

Рис. 3. Изменение активности инвертазы в зависимости от содержания нефтепродуктов

Рис. 4. Изменение активности уреазы в зависимости от содержания нефтепродуктов

Проведенные рекультивационные мероприятия на изученных участках включающие в себя внесение углеводородокисляющих микроорганизмов на фоне минеральных удобрений способствовали достоверному снижению содержания нефтепродуктов через шесть месяцев поле начала эксперимента (t=5,36; р=0,0017 при р<0,05). Однако уровень деструкции нефтепродуктов был не везде одина- ковым (табл. 1). Наибольшее снижение содержания нефтепродуктов наблюдалось на менее загрязненных участках, что объясняется не высоким уровнем и относительно небольшими сроками загрязнения. Низкая интенсивность деструкции нефтепродуктов вероятно была связана с тем что, участки, находящиеся в центре нефтяного месторождения, подверглись загрязнению в первые мо-

Òàáëèöà 1. Èçìåíåíèå õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ íåôòåçàãðÿçíåííîé ëóãîâî-àëëþâèàëüíîé ïî÷âû (äî è ïîñëå ðåêóëüòèâàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé)

|

Отдаленность от центра месторождения, км |

Изменение содержания нефтепродуктов (г/кг) и степень очистки (%) |

рН Н 2 О |

Азот общий, % |

Р 2 О 5 подв., мг/кг |

К 2 О подв., мг/кг |

||||||

|

до |

после |

% |

до |

после |

до |

после |

до |

после |

до |

после |

|

|

0,1 |

174,00 |

143,40 |

17,60 |

5,4 |

5,9 |

0,044 |

0,053 |

29 |

32 |

221 |

247 |

|

0,8 |

160,34 |

129,60 |

19,17 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

1,5 |

131,00 |

102,01 |

22,13 |

5,8 |

6,0 |

0,050 |

0,057 |

31 |

34 |

245 |

249 |

|

5 |

96,04 |

61,32 |

36,15 |

6,2 |

6,5 |

0,078 |

0,089 |

41 |

48 |

268 |

275 |

|

8 |

39,50 |

17,19 |

56,48 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

12 |

21,53 |

4,87 |

77,38 |

6,2 |

6,3 |

0,055 |

0,062 |

31 |

33 |

248 |

256 |

|

20 |

1,21 |

0,22 |

81,82 |

7,0 |

7,0 |

0,059 |

0,064 |

35 |

37 |

257 |

266 |

менты начала обустройства скважин и добычи нефти. Следовательно, фракционный состав нефтепродуктов в основном состоит из более «тяжелых» фракций углеводородов нефти, которые наиболее трудно поддаются микробиологическому разложению, а наиболее доступные «легкие» фракции или успели улетучиться и разложиться под влиянием «аборигенной» углеводородокисляющей микрофлоры.

Не смотря на это, снижение содержания нефтепродуктов на фоне внесения минеральных удобрений способствовало достоверному повышению активности всех изученных ферментов: каталазы (t=-4,90; р=0,0027), инвертазы (t=-5,78; р=0,0012) и уреазы (t=-3,58; р=0,011) при р<0,05 соответственно (табл. 2). Повышение активности изученных ферментов свидетельствует о способности луговоаллювиальной почвы к восстановлению нарушенного биохимического равновесия.

Также произошло улучшение и агрохимических свойств – наметилась тенденция сдвига рН в сторону щелочного плеча, повышение содержания подвижных форм фосфора и калия, а так же валового азота (табл. 1).

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее загрязненной является центральная часть нефтяного месторождения, по мере продвижения на северо-восток влияние нефтедобычи прослеживает на расстоянии до 20 км.

Загрязнение почвенного покрова нефтью приводит к изменению ферментативной активности. Снижение активности каталазы и инвертазы находится в линейной зависимости от содержания нефтепродуктов. Уреаза неоднозначно реагирует на уровень загрязнения нефтью: до содержания в почве 131 г/кг нефтепродуктов наблюдается повышение ее активности, при более высоких концентрациях – снижение.

Таблица 2. Изменение ферментативной активности нефтезагрязненной луговоаллювиальной почвы (до и после рекультивационных мероприятий)

|

Отдаленность от центра месторождения, км |

Каталаза, мл О 2 /г почвы |

Инвертаза, мг глюкозы/г почвы |

Уреаза, мг NH 3 /г почвы |

|||

|

до |

после |

до |

после |

до |

после |

|

|

0,1 |

0,38 |

0,52 |

0,062 |

0,12 |

1,31 |

1,87 |

|

0,8 |

0,43 |

1,08 |

0,071 |

0,47 |

1,42 |

1,93 |

|

1,5 |

0,51 |

0,77 |

0,31 |

0,71 |

1,75 |

1,96 |

|

5 |

0,76 |

0,95 |

0,41 |

0,96 |

1,46 |

1,76 |

|

8 |

0,71 |

1,05 |

0,73 |

1,38 |

0,91 |

1,07 |

|

12 |

0,91 |

1,17 |

0,66 |

1,21 |

0,71 |

1,00 |

|

20 |

0,96 |

1,45 |

0,81 |

1,52 |

0,21 |

1,34 |

Загрязнение почвы нефтью приводит и к ухудшению изученных агрохимических свойств – снижению содержания подвижных форм фосфора на 11-17%, калия на 4-14%, валового азота на 7-25%, подкислению почвенного раствора по сравнению с фоновой почвой.

Проведение рекультивационных мероприятий, включающих в себя внесение в загрязненную почвы углеводородокисляющих мик- роорганизмов на фоне минеральных удобрений, способствует снижению содержанию нефтепродуктов на 18-82% в зависимости от уровня начального загрязнения, повышению ферментативной активности, а так же увеличению содержания подвижных форм фосфора и калия, валового азота.

Список литературы Ферментативная активность и агрохимические свойства лугово-аллювиальной почвы в условиях нефтяного загрязнения

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука. 1976.

- Габбасова И.М. Деградация и рекультивация почв Башкортостана/Под редакцией чл.-корр. АН РБ Ф.Х. Хазиева. Уфа: Гилем, 2004.

- Галстян А.Ш. Унификация методов определения активности ферментов почв//Почвоведение. 1978. № 2.

- Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. М.: МГУ, 1995.

- Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: МГУ, 1980.

- Исмаилов Н.М. Микробиология и ферментативная активность нефтезагрязненных почв//Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука, 1988.

- Киреева Н.А., Водопьянов В.В., Мифтахова А.М. Биологическая активность нефтезагрязненных почв. Уфа: Гилем, 2001.

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. М., 1993.

- Современные методы исследования нефтей/Отв. ред. Богомолов А.И. Л.: Недра, 1984.

- Сулейманов Р.Р., Габбасова И.М., Ситдиков Р.Н. Изменение свойств нефтезагрязненной серой лесной почвы в процессе биологической рекультивации//Известия РАН. Серия биологическая. 2005. № 1.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005.

- Хазиев Ф.Х., Фатхиев Ф.Ф. Изменение биохимических процессов в почвах при нефтяном загрязнении и активизация разложения нефти//Агрохимия. № 10. 1981.