Ферметативная активность в тканях растений в состоянии покоя и её связь с продуктивностью и хранением запасающих органов в охлаждённом состоянии

Автор: Мурашев Сергей Викторович, Гончарова Эльза Андреевна, Бобко Александр Леонидович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биотехнология

Статья в выпуске: 3-5 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследуется влияние активности каталазы, пероксидазы и полифенолоксидазы в ткани растений в зимне-весенний период на свойства плодов, сформировавшихся на этих растениях в последующий вегетационный период.

Морозо- и холодоустойчивость растений, плодовые растения, активность ферментов

Короткий адрес: https://sciup.org/148202069

IDR: 148202069 | УДК: 634.1:631.563:581.145

Текст научной статьи Ферметативная активность в тканях растений в состоянии покоя и её связь с продуктивностью и хранением запасающих органов в охлаждённом состоянии

Воздействию низких положительных и отрицательных температур, вызывающих стрессовое состояние, подвергаются дикие и культурные растения, распространенные в погодно-климатических условиях с соответствующим зимним периодом. Существует как природно-экологический, так и сельскохозяйственный аспекты этой важной проблемы. В первом случае от способности растений адаптироваться к гипотермии зависит ареал их распространения и обеспечение земной атмосферы кислородом. В связи с этим весьма актуальны усилия направленные на понимание сущности явления низкотемпературного стресса и адаптации растений, в ходе которой повышаются их холодо- и морозостойкость [1].

В состоянии стресса в растениях увеличивается содержание активных форм кислорода (АФК). При инфицировании АФК являются средством борьбы с микроорганизмами, оно сопровождается некротизацией растительной ткани. С понижением температуры развитие микроорганизмов замедляется и в состоянии низкотемпературного стресса на первый план выступает повреждающее действие АФК на растительную ткань, которое при замерзании усиливает отрицательные последствия обезвоживания клеток и образования льда в межклетниках.

В природных условиях, как правило, наблюдается медленное замораживание, с образованием льда в межклетниках растений. Оно вызывает обезвоживание протопласта и механическое повреждение клеток. Обезвоживание вызывает увеличение концентрации электролитов в протопласте, приводит к денатурации белков, нарушению функций мембран и клеточных органелл. Одновременно усиливается окисление сульфгидрильных групп в белках, изменяющее их функциональные свойства. Таким образом, обезвоживание клеток является причиной, вызывающей изменения в структуре и

свойствах жизненно важных соединений и внутриклеточных образований [1-4].

Потеря воды молекулами белков, происходящая при обезвоживании, стимулирует их сближение, агрегацию, потерю биохимических свойств и выпадение в осадок. Гидрофильные группы, в том числе и сульфгидрильные, удерживающие воду и препятствующие сближению молекул белков, усиливают морозоустойчивость клеток растений. Поэтому существует положительная связь между содержанием сульфгидрильных групп и морозоустойчивостью растений [1]. Происходящая в клетках при низкотемпературном стрессе активизация окислительных процессов представляет серьезную угрозу выживанию растений.

Защиту растений от избыточного образования АФК осуществляют антиоксиданты и ферментные системы. Преимущественное значение в контроле за содержанием АФК принадлежит антиоксидантным ферментам. Реакция растений на охлаждение выражается в снижении активности каталазы. У теплолюбивых растений установлено более значительное снижение активности каталазы, что указывает на ее важную роль в системе защиты растений от действия пониженных температур. Это предполагает возможность ее использования в скрининге на холодоустойчивость растений. В тех случаях, когда растения с низкой активностью каталазы не обнаруживали повышенной чувствительности к охлаждению, по-видимому, ее функциональное действие компенсируется активизацией альтернативных механизмов, например, повышенной активностью пероксидаз. Кроме того, существенный вклад аскорбатпероксидаза вносит в репарацию холодового повреждения в тканях теплолюбивых растений после длительного охлаждения [4].

В зимне-весенний период растения, лучше защищенные от АФК, получают меньше повреждений от воздействия отрицательных температур и в них интенсивнее протекают репарационные процессы по завершении этого трудного периода. Можно ожидать, что антиоксидантная система, сокращая повреждения ткани растений от неблагоприятных условий зимне-весеннего периода, обес- печивает им в последующем вегетационном периоде повышение продуктивности и формирование урожая с усиленными постоянно действующими защитными механизмами, способствующими минимизации потерь при хранении в охлажденном состоянии запасающих органов растений. Следует отметить что рост и формирование запасающих органов, в данном случае плодов, в физиологическим аспекте, в том числе и их водосберегающая способность экспериметально показаны в ряде публикаций [5].

Нами исследовалось изменение активности антиоксидантных ферментов каталазы и пероксидазы в многолетних растениях (яблоня) в зимневесенний период, и влияние их активности на формирование урожая в условиях последующего вегетационного периода, что связано с качеством плодов и способностью к хранению в охлажденном состоянии. В аналогичных условиях, кроме указанного выше, в наших экспериментах была исследована также полифенолоксидаза. Если антиоксидантные ферменты препятствуют развития старения, то относительно этого фермента известна способность активизироваться при старении растительных тканей. Поэтому представляет интерес сопоставление активностей ферментов препятствующих развитию окислительных процессов и старению и, напротив, активизирующихся при старении ткани растений на свойства сформировавшихся на этих растениях плодов.

Проводимые исследования открывают возможность раннего прогнозирования способности плодовой продукции к холодильному хранению с минимальными потерями по активности компонентов антиоксидантной защиты в ткани растений в зимне-весенний период, предшествующий вегетации. В связи с этим, цель данной работы состоит в исследовании возможности такого прогнозирования потерь плодов при хранении.

Исследования проводились на растениях яблони (сорт Белый налив) и получаемых на них плодах. Для определения активности каталазы, пероксидазы и полифенолоксидазы с растений срезали типичные по внешнему виду побеги в состоянии глубокого покоя в декабре, далее в марте и мае по мере перехода растений к вегетации. Активность каталазы, пероксидазы и полифенолоксидазы определяли по методикам [6, 7].

Плоды для определения их свойств получали в вегетативном периоде, следующем за зимневесенним периодом, в течение которого исследовалась активность ферментов в растениях. Потери естественной убыли массы плодов во время холодильного хранения, связанные с жизнедеятельностью, определяли весовым методом.

Хранение плодов осуществляли при температуре в диапазоне +1^+3 оС и относительной влажно сти воздуха 90^95 %. Все исследования проводили в 3-х кратной повторности.

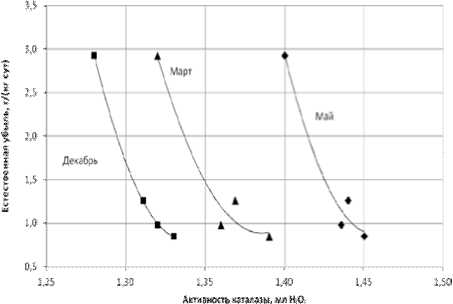

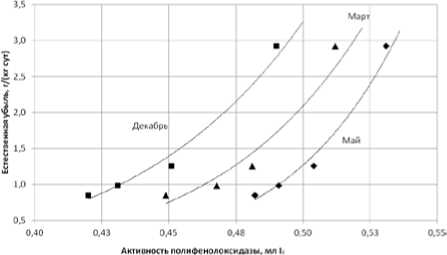

На основании проведенных исследований построены графические зависимости естественной убыли массы яблок сорта Белый налив при холодильном хранении от активности каталазы и поли-фенолоксидазы в ткани растений, определяемой на протяжении зимне-весеннего периода, предшествующего формированию плодов (рис. 1, 2). Для пероксидазы получены результаты аналогичные каталазе.

Рис. 1 . Зависимость естественной убыли массы яблок с. Белый налив при холодильном хранении от активности каталазы в растениях: 1 - декабрь; 2 - март; 3 -май

Рис. 2 . Зависимость естественной убыли массы яблок с. Белый налив при холодильном хранении от активности полифенолоксидазы в растениях: 1 - декабрь; 2 - март; 3 - май

Из полученных результатов следует, что каталаза и пероксидаза с одной стороны, и полифенолок-сидаза с другой оказывают противоположное действие на формирование и биохимические свойства плодов. С повышением активности каталазы и пероксидазы в ткани растений в зимне-весенний период величина убыли массы плодов при холодильном хранении уменьшается. И напротив повышение активности полифенолоксидазы приводит к увеличению физиологических потерь массы плодов во время хранения.

По мере выхода растений из состояния покоя и переходу к вегетации (декабрь ^ март ^ май) ак- тивность каталазы, пероксидазы и полифенолокси-дазы в растениях увеличивается, но при этом остается неизменным отмеченный выше характер влияния активности каждого из ферментов на потери естественной убыли массы плодов при хранении в охлажденном состоянии.

Положительное влияние каталазы и пероксидазы в растениях на сокращение потерь массы плодов может быть связано как с предотвращением повреждения растений во время воздействия на них отрицательных температур, так и участием этих ферментов в репарационных процессах устраняющих последствия низкотемпературного стресса.

Плоды, формирующиеся на растениях с высокой активностью полифенолоксидазы в зимневесенний период, характеризуются более высокими потерями массы. Высокая активность полифено-локсидазы в растениях и большие потери массы сформировавшихся на этих растениях плодов могут иметь одну общую причину – старение тканей растений. Одновременно на этих же растениях наблюдается низкая активность каталазы и полифе-нолоксидазы, что также может быть обусловлено старением растительных тканей, в которых снижается активность антиоксидантных ферментов.

По сравнению с цитохромоксидазой полифено-локсидаза имеет более низкое сродство к кислороду и соответственно она активизируется при более высоком парциальном давлении кислорода. Приток кислорода может усиливаться при повреждении или поранении тканей и в этом случае полифено-локсидаза выполняет защитную функцию. Приток кислорода может возрастать также при старении растений, когда ткань становится более проницаемой и рыхлой. Могут существовать и другие причины притока кислорода, например, пониженная концентрация растворенных в водной среде веществ. При низкой концентрации растворенных веществ криоскопическая температура смещается в сторону положительных температур, что ведет к увеличению повреждений ткани растений при действии на них отрицательных температур. Это указывает на общность причин оказывающих повреждающее действие на растения при низкотемпературном стрессе.

Благодаря однотипному характеру зависимостей убыли массы плодов при хранении от активности ферментов в растениях возникает возможность определять способность плодовой продукции к холодильному хранению задолго до сбора урожая. Для этого необходимо сопоставить активности ферментов с разных растений, определенных зимой-весной. Для растений, в которых активность каталазы и пероксидазы больше, а активность полифе-нолоксидазы меньше, следует ожидать более низкую убыль биомассы, полученных плодов во время хранения. Следовательно, исходя из сопоставления активности ферментов в побегах растений, определяемых в зимне-весенний период, возможен долгосрочный прогноз качественного сохранения плодов в охлажденном состоянии.

-

1. Трунова Т.И. Растение и низкотемпературный стресс, (Тимирязевские чтения LXIV). М.: Наука, 2007. 54 с.

-

2. Туманов И.И. Физиология закаливания и зимостойкости растений. М.: Наука, 1979. 350 с.

-

3. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А .. Физиология растений. М.: Высш. шк., 2005. 736 с.

-

4. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. М.: Дрофа, 2010. 638 с.

-

5. Гончарова Э.А. Водный статус культурных растений и его диагностика. СПб.: ВИР РАСХН, 2005. 112 с.

-

6. Физиологические и биохимические методы анализа растений: Практикум / Калининград. ун-т; Сост. Г.Н. Чупи-хина . Калининград, 2000. 59 с.

-

7. Ермаков А.И., Арасимович В.В., Смирнова-Иконникова М.И. и др. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропромиздат, 1987. 456 с.

ENZYME ACTIVITY IN PLANT TISSUES DURING DORMANCY AND ITS CORRELATION WITH PRODUCTIVITY AND RESERVING BODIES REFRIGERATED STORAGE ©2013 S.V. Murashev1, E.G. Goncharova2, A.L. Bobko1

-

1Institute of refrigeration and biotechnologies ITMO, St. Petersburg

-

2All-Russian Sci.-Research Institute of Plant Growing of RAAS, St. Petersburg

Список литературы Ферметативная активность в тканях растений в состоянии покоя и её связь с продуктивностью и хранением запасающих органов в охлаждённом состоянии

- Трунова Т.И. Растение и низкотемпературный стресс, (Тимирязевские чтения LXIV). М.: Наука, 2007. 54 с.

- Туманов И.И. Физиология закаливания и зимостойкости растений. М.: Наука, 1979. 350 с.

- Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. М.: Высш. шк., 2005. 736 с.

- Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. М.: Дрофа, 2010. 638 с.

- Гончарова Э.А. Водный статус культурных растений и его диагностика. СПб.: ВИР РАСХН, 2005. 112 с.

- Физиологические и биохимические методы анализа растений: Практикум/Калининград. ун-т; Сост. Г.Н. Чупихина. Калининград, 2000. 59 с.

- Ермаков А.И., Арасимович В.В., Смирнова-Иконникова М.И. и др. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропромиздат, 1987. 456 с.