Фибулы днепровского лесостепного левобережья и Подонья раннеримского времени. Проблема связей оседлого населения

Автор: Обломский А. М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены фибулы раннеримского времени, которые найдены на памятниках оседлого населения позднезарубинецкого культурно-хронологического горизонта Днепровского лесостепного Левобережья и бассейна р. Хопёр, а также позднескифской археологической культуры Верхнего Подонья. В результате выяснилось, что время близкого соседства позднезарубинецкого и позднескифского населения охватывает в широких рамках середину I - II в., а в узких - вторую половину II в. Набор фибул демонстрирует разное направление связей: позднескифский - с Северным Причерноморьем и сарматами, позднезару-бинецкий - с другими культурными группами этого горизонта, Средней Европой, возможно, с Юго-Восточной Прибалтикой. Создается ощущение, что тесных контактов между синхронными позднезарубинецкими группировками и позднескифским населением Верхнего Подонья не было, хотя этот вывод требует проверки и по другим материалам.

Фибулы, позднезарубинецкий культурно-хронологический горизонт, позднескифская археологическая культура, раннеримский период, лесостепное подонье

Короткий адрес: https://sciup.org/143178279

IDR: 143178279 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.139-159

Текст научной статьи Фибулы днепровского лесостепного левобережья и Подонья раннеримского времени. Проблема связей оседлого населения

В конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. в лесостепном Подонье зафиксирован массив оседлого населения, который охватывает территорию примерно от широты г. Данкова Липецкой обл. на севере до устья р. Воронеж на юге, от среднего течения рек Быстрая Сосна и Красивая Меча на западе до истоков р. Воронеж на востоке. Наибольшая концентрация памятников отмечена на этом участке донской лесостепи в средней части долины Дона и в долине р. Воронеж http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.265.139-159

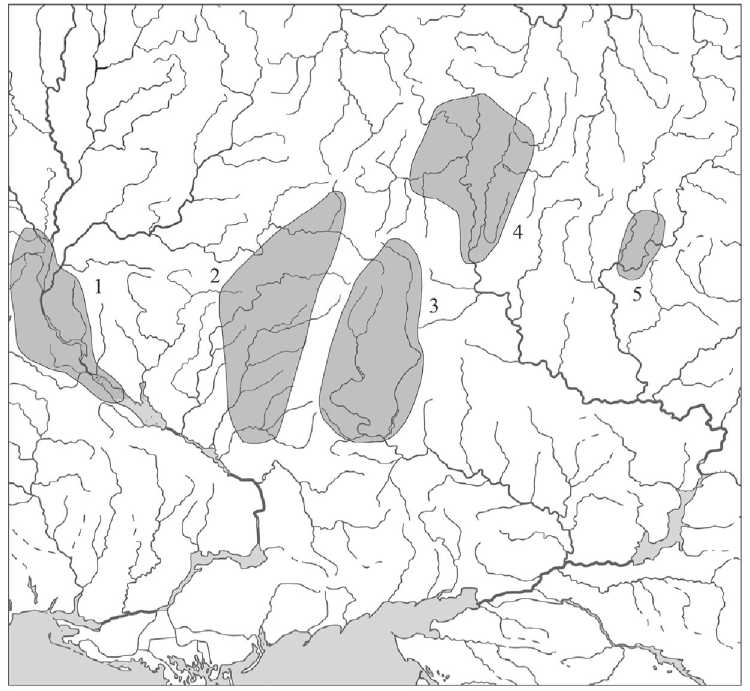

(с притоками). Схема расположения очерченного ареала на карте днепро-дон-ской лесостепи приводится на рис. 11.

Древности этого массива отличаются определенным единством материальной культуры, но не имеют устойчивого названия. Дискуссия о терминах сейчас ведется, она связана с общими представлениями различных исследователей об этнокультурных процессах в регионе в целом. Краткое изложение ее приводится в моих статьях, опубликованных в 2017–2018 гг. ( Обломский , 2017б. С. 322, 323; 2018. С. 57). Я предложил относить донские памятники к особой группе позднескифской археологической культуры, используя традиционный для советской, российской и украинской историографии термин, не имея в виду этническую принадлежность населения, а исключительно характеристики археологического комплекса.

В их ареале известны также сарматские могильники: на юге в низовьях р. Воронеж, на севере в бассейне р. Красивая Меча, в средней части региона – на южной окраине и в центре г. Липецка ( Медведев , 2008. С. 33, 82, 116; Клю-койть , 2017). Сарматские памятники локализуются также в междуречье Дона и Хопра и в Прихоперье ( Берестнев , 2020).

К западу от Верхнего Подонья (точнее, от долины р. Оскол) днепро-донец-кая лесостепь в раннеримский период занята в основном позднезарубинецкими памятниками (Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 100, 101)2.

Особый, изолированный от других, массив позднезарубинецких памятников (типа Шапкино-Инясево) находится в бассейне р. Хопёр, в основном на р. Ворона ( Хреков , 1994; 1997; Зиньковская , 2019; 2020).

Цель предлагаемой вниманию читателя статьи – сравнить фибулы позднескифского анклава Верхнего Подонья, с одной стороны, и позднезарубинецкого населения днепро-донецкой лесостепи и Прихоперья, с другой, для уточнения хронологии этих культурных групп и определения их связей3. В качестве основы при этом используется система классификации А. К. Амброза, изложенная в его классическом своде фибул юга Восточной Европы ( Амброз , 1966). Датировки фибул причерноморского происхождения определяются по монографии В. В. Кропотова – наиболее полном их издании в настоящее время ( Кропотов , 2010). Хронология украшений с эмалями дана по написанной мною совместно с Р. В. Терпиловским работе (Памятники…, 2007. С. 113–141).

Рис. 1. Ареалы культурных групп оседлого населения лесостепного Поднепровья и Подонья

1 – памятники типа Лютежа; 2 – памятники типа Картамышево; 3 – памятники типа Тер-новки; 4 – верхнедонские древности позднескифской археологической культуры; 5 – памятники типа Шапкино-Инясево

Фибулы позднескифских памятников

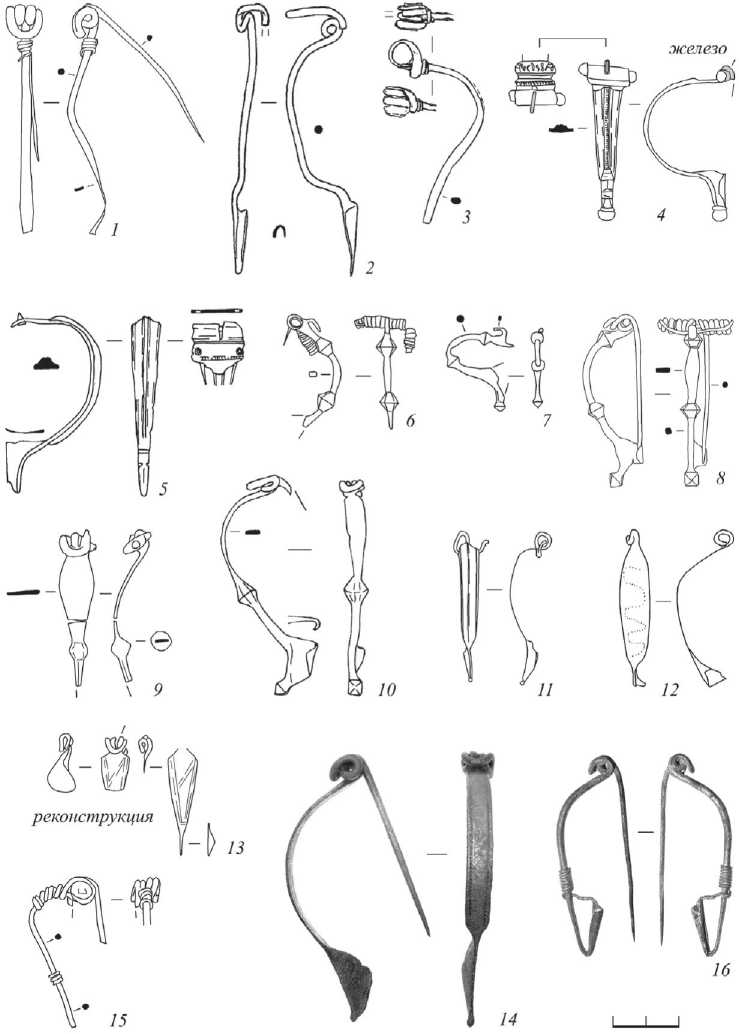

Бронзовые среднелатенской схемы с завязкой на конце ножки (группа 2, подгруппа 3, «неапольский» вариант А. К. Амброза; группа 2, серия 2, вариант 1 В. В. Кропотова). Дата по А. К. Амброзу – I в. до н. э. ( Амброз , 1966. С. 22), по Б. Ю. Михлину – конец II – не позднее третьей четверти I в. до н. э. ( Михлин , 1980. С. 200), по В. В. Кропотову – вторая половина/последняя четверть II – первая половина I в. до н. э., хотя известны и более поздние экземпляры ( Кропотов , 2010: 50–59 ). Стаево-5 – 1 экз. (рис. 2: 1 ) ( Обломский , 2020. С. 370–374); Кси-зово-19 – 1 экз. (рис. 2: 2 ) ( Обломский , 2018. Рис. 16: 15 ). Скрепа отсутствует,

т. е. фибула может относиться как к неапольскому варианту, так и к типу Г2 классификации фибул зарубинецкой культуры. В последнем случае дата, по моим наблюдениям, – первая половина II в. до н. э. – первая половина I в. до н. э. ( Об-ломский , 1997. С. 143, 144).

Позднелатенской схемы (вариантов Н или П по Ю. В. Кухаренко, соответственно с рамчатым или сплошным приемником, который утрачен). Дата – вторая половина I в. до н. э. – I в. н. э. ( Обломский , 1997. С. 142–145; 2018. С. 53, 54). Ксизово-17Б – 1 экз., железо (рис. 2: 3 ) ( Обломский , 2018. Рис. 3: 19 ).

Позднелатенской схемы со сплошным приемником (деформирована, типа П или О по Ю. В. Кухаренко; дата аналогична предыдущей). Сырское городище – 1 экз., железо ( Бирюков , 2020. Рис. 3: 9 ).

Типа «Авцисса» – шарнирные с дуговидной спинкой и кнопкой на конце корпуса (группа 5, вариант 1 по А. К. Амброзу; группа 13, форма 2 по В. В. Кропотову). Дата по А. К. Амброзу – первая половина I в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 26). В. В. Кропотов отмечает, что на сарматских памятниках они часто встречаются в комплексах второй половины I – II в. Допускается существование отдельных экземпляров в заключительной части II – первой половине III в. ( Кропотов , 2010. С. 272, 273). Все фибулы Верхнего Подонья изготовлены из бронзы. Места находок: Верхнее Казачье – 1 экз. ( Разуваев, Козмирчук , 2016. Рис. 5); Паженьское городище – 1 экз. ( Пряхин и др. , 1996. Рис. 5: 11 ); Чертовицкое-3 – 1 экз. ( Медведев , 1998. Рис. 8: 5 ); Стаево-4 – 4 экз. (одна – почти целая с двумя сквозными глазками – рис. 2: 5 , два фрагмента головок и 1 фрагмент корпуса; на двух обломках головок нанесены надписи «AVCISSA») ( Обломский , 2020. С. 366; в печати. Рис. 6: 1 ; 7: 1, 2, 4 ); Стаево-10 – 1 фрагмент с надписью «AVCISSA» ( Обломский , 2021. Рис. 86), Ксизово-17Б – 1 экз. ( Обломский , 2018. Рис. 3: 20 ); Ксизово-8 с надписью «AVCISSA» – 1 экз. (рис. 2: 4 ) ( Обломский , 2018. Рис. 3: 22 ).

Cильнопрофилированная причерноморского типа с двумя призматическими бусинами на корпусе и крючком для удержания тетивы пружины (группа 11, серия 1, вариант I-1 по А. К. Амброзу; группа 10, серия II, форма 2 по В. В. Кропотову). Дата по А. К. Амброзу – вторая половина I в. н. э., по В. В. Кропотову – II – первая половина III в. ( Амброз , 1966. С. 40; Кропотов , 2010. С. 229–233. Рис. 65: 2 ). Стаево-10 – 1 экз., бронза (рис. 2: 6 ) ( Обломский , 2019а. С. 36).

Сильнопрофилированные причерноморских типов с бусиной на головке и крючком для тетивы (группа 11, серия 1, вариант I-2 А. К. Амброза; группа 10, серия II, форма 2 В. В. Кропотова). Дата по А. К. Амброзу – II в. н. э.,

Рис. 2 (с. 142). Фибулы позднескифских поселений Верхнего Подонья

1, 2 – среднелатенской схемы; 3 – позднелатенской схемы; 4, 5 – типа «Авцисса» – шарнирные с дуговидной спинкой и кнопкой на конце корпуса; 6–8 – сильнопрофилированные причерноморских типов с бусинами на корпусе и с крючком для удержания тетивы пружины; 9, 10 – сильнопрофилированные с одной бусиной на корпусе; 11, 12, 14 – одночленные с листовидным корпусом и небольшой кнопкой на конце пластинчатого приемника; 13 – с завитком на конце приемника; 15, 16 – лучковые подвязные одночленные серии 1 А. К. Амброза

1, 2, 5–8, 11, 12, 14 – бронза; 3, 9, 10, 15 – железо; 4 – бронза, игла железная

1, 7–10, 12, 13 – Стаево-5; 2, 16 – Ксизово-19; 3 – Ксизово-17Б; 4 – Ксизово-8; 5 – Стае-во-4; 6 – Стаево-10; 11, 15 – Ольшанец; 14 – Ярок-5 (рисунки и фото А. М. Обломского)

по В. В. Кропотову – II – первая половина III в. ( Амброз , 1966. С. 40, 41; Кропотов , 2010. С. 229–233. Рис. 65: 2 ). Стаево-5 – 2 экз., бронза (рис. 2: 7, 8 ) ( Облом-ский , 2020. Рис. 10: 5/2015 ; 566, 566а ).

Сильнопрофилированная причерноморских типов с бусиной ( группа 11 А. К. Амброза ) . Поскольку классификация подобных фибул во многом строится на форме их головки, которая утрачена, то точное типологическое определение этого экземпляра невозможно. Стаево-5 – 1 фрагмент железной фибулы (Там же. Рис. 10: 19 ).

Сильнопрофилированные железные фибулы с одной бусиной на корпусе не имеют крючка для крепления пружины, т. е. по классификации А. К. Амброза относятся к серии II группы 11 ( Амброз , 1966. С. 42), но отличаются от них отсутствием бусины под пружиной и верхней тетивой. По классификации В. В. Кропотова соответствует форме 8 группы 11 (гибридные фибулы). Фибулы этого таксона датируются заключительной частью II – первой половиной III в. ( Кропотов , 2010. С. 250–253). Стаево-5 – 2 экз. (рис. 2: 9, 10 ) ( Обломский , 2020. Рис. 10: 2/2015 ; 564 ).

Одночленная бронзовая с листовидным корпусом и небольшой кнопкой на конце пластинчатого приемника (группа 12, вариант 3 А. К. Амброза; группа 9 вариант 1 В. В. Кропотова). Дата по А. К. Амброзу – конец I – первая половина II в., по В. В. Кропотову – вторая половина I – начало II в. ( Амброз , 1966. С. 43; Кропотов , 2010. С. 213. Рис. 59). Ольшанец – 1 экз. (рис. 2: 11 ) ( Облом-ский , 2019б. С. 22. Рис. 62, 64: 3 ).

Одночленная бронзовая с листовидным корпусом и небольшой кнопкой на конце пластинчатого приемника (группа 12, вариант 2–3 А. К. Амброза; группа 9 вариант 2 В. В. Кропотова). У этого экземпляра кнопка не сохранилась, поэтому по классификации А. К. Амброза его можно отнести к двум вариантам. Их суммарная дата – I – первая половина II в. ( Амброз , 1966. С. 43, 44). По В. В. Кропотову эта фибула датируется II в., исключая начало и конец ( Кропотов , 2010. С. 212, 213. Рис. 61). Стаево-5 – 1 экз. (рис. 2: 12 ) ( Обломский , 2020. Рис. 10: 2 ).

Одночленные бронзовые с листовидным корпусом и небольшой кнопкой на конце пластинчатого приемника (группа 12, вариант 4 – крупные с едва намеченной кнопкой – разновидность а – ленточная спинка сужается к ножке – А. К. Амброза; группа 9, вариант 2 – крупные с небольшой сильно заглаженной кнопкой В. В. Кропотова). Дата по А. К. Амброзу – вторая половина II – III в.; по В. В. Кропотову – II в., исключая начало и конец ( Амброз , 1966. С. 44. Рис. 5: 11 ; Кропотов , 2010. С. 212, 213. Рис. 61). Скороварово – 1 экз. ( Инша-ков , 2014. С. 22); Ярок-5 – 1 экз. (рис. 2: 14 ) ( Обломский , в печати. Рис. 3: 1 ); Стаево-5 – 1 экз. ( Обломский , 2020. Рис. 10: 581 ).

Одночленная с листовидной спинкой группы 12 или 13 А. К. Амброза (конец приемника, где мог находиться завиток или кнопка, – признак, отличающий группы, – обломан). По В. В. Кропотову, среди фибул с завитком на конце приемника по размерам и ширине спинки этот экземпляр может соответствовать серии 1 (вторая половина I – II в.), а с кнопкой – варианту 1 (вторая половина I – начало II в.) ( Кропотов , 2010. С. 183, 184, 212, 213). Стаево-5 – 1 экз., бронза ( Обломский , в печати. Рис. 10: 1 ).

Фибула из бронзы с завитком на конце пластинчатого приемника (группа 13 А. К. Амброза, варианты 3–4, группа 8, серия I В. В. Кропотова). Сохранившийся фрагмент не допускает более точное типологическое определение. Дата по А. К. Амброзу – I в. н. э. и отчасти II в., по В. В. Кропотову – вторая половина I – II в., «допуская хождение отдельных экземпляров в начале – первой половине следующего столетия» ( Амброз , 1966. С. 45; Кропотов , 2010. С. 183). Стаево-5 – 1 экз. (рис. 2: 13 ) ( Обломский , 2020. Рис. 10: 131 ).

Кроме типологически определимых, в Стаево-5 и Ксизово-19 обнаружены еще три смятых обломка верхних частей одночленных небольших бронзовых застежек с листовидными спинками ( Обломский , 2018. Рис. 16: 16 ; 2020. Рис. 10: 324; 274 ). Подобные фибулы относятся к ранним вариантам групп 12 или 13 А. К. Амброза.

Лучковые подвязные одночленные ( группа 15, серия 1, вариант 1 А. К. Амброза; группа 4, серия 1, вариант 2 В. В. Кропотова ) . Дата по А. К. Амброзу – I в., возможно, первая половина, по В. В. Кропотову – вторая половина I в. до рубежа I/II вв. ( Амброз , 1966. С. 48; Кропотов , 2010. С. 72–74). Ярок-9 – 1 экз., бронза ( Обломский , 2017б. С. 321), Ольшанец – 1 экз. (фрагмент железной фибулы со следами ремонта, рис. 2: 15 ) ( Обломский , 2019б. С. 22. Рис. 63; 64: 4 ), Мухино, городище – 1 экз. (фрагмент из железа, допустимо, что фибула относится к застежкам позднелатенской схемы варианта М или О Ю. В. Кухаренко) ( Целыковский , 2012. С. 15; Кухаренко , 1964. С. 33); Ксизово-19 – 1 экз., бронза (рис. 2: 16 ) ( Обломский , 2018. Рис. 16: 14 ).

Лучковые бронзовые подвязные одночленные ( группа 15, серия 1, вариант 3 А. К. Амброза; группа 4, серия 1, вариант 3 В. В. Кропотова ) Дата по А. К. Амброзу – II в., возможно, больше первая половина и середина, по В. В. Кропотову – первая половина и середина II в. ( Амброз , 1966. С. 49; Кропотов , 2010. С. 74, 75). Целыковка – 2 экз. (сообщение И. Е. Бирюкова).

Таким образом, по доступным мне источникам (в первую очередь, по публикациям), на поселениях позднескифской археологической культуры Верхнего Подонья обнаружено 36 целых и фрагментированных фибул, этого более чем достаточно для определения хронологических рамок этой археологической общности. Они охватывают (в широких пределах) II в. до н. э. – II в. н. э. А. П. Медведев по амфорному материалу из Третьего Чертовицкого городища показал, что возможность появления древностей этого типа в диапазоне III–II вв. до н. э. вполне допустима ( Медведев , 2000. С. 238). Фибулы типов, которые появляются в III в. н. э., на позднескифских поселениях донской лесостепи, где нет более поздних слоев, отсутствуют.

Фибулы позднезарубинецкого культурно-хронологического горизонта

В днепро-донецкой лесостепи на западе региона распространены древности типа Лютежа, на востоке Днепровского Левобережья – типа Картамышево и Гриней (к западу от водораздела Днепра и Дона), к востоку от него – типа-Терновки, в бассейне Хопра (преимущественно на р. Ворона) – типа Шапкино-

Инясево (рис. 1). Найденные на этих памятниках фибулы относятся к следующим таксонам.

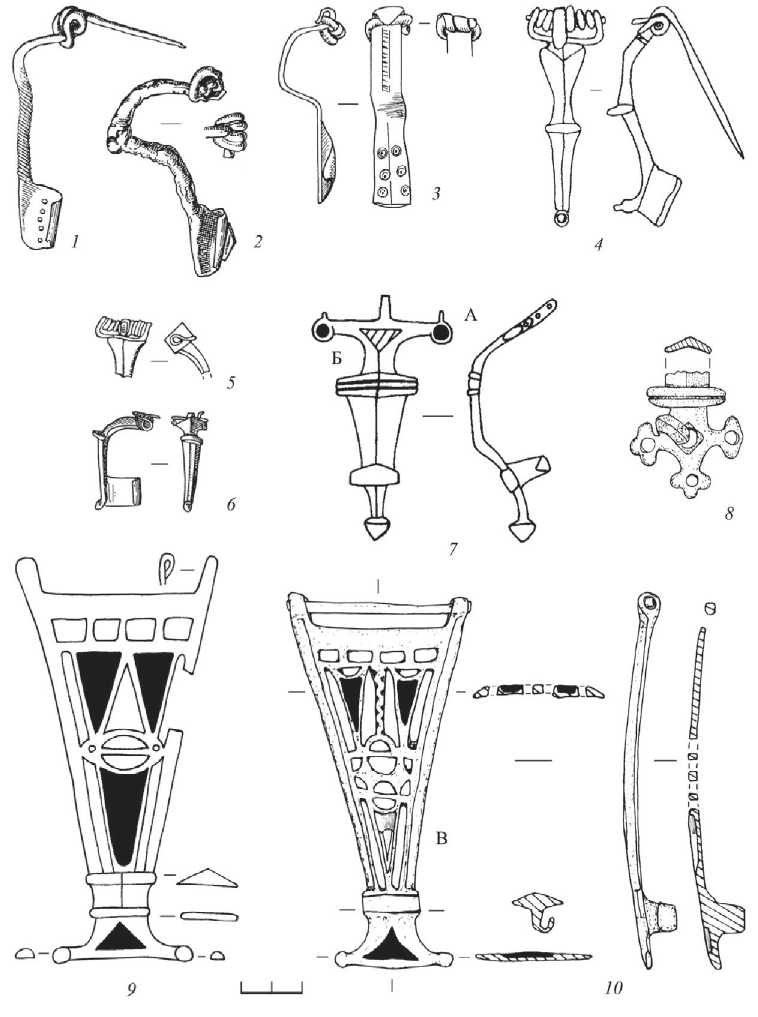

Позднелатенской схемы (варианта П по Ю. В. Кухаренко со сплошным приемником). Дата – вторая половина I в. до н. э. – I в. н. э. ( Обломский , 1997. С. 142–145; 2018. С. 53, 54). Волчков (поселение типа Лютежа) – 1 экз., железо (рис. 3: 2 ) ( Савчук , 1969. Рис. 1: 41 ).

Позднелатенской схемы (со сплошным приемником, группа 4, подгруппа 2, вариант 3 «почепский» по А. К. Амброзу). Дата по А. К. Амброзу – вторая половина I – II в. ( Амброз , 1966. С. 24). Коржи (поселение типа Лютежа) – 1 экз., бронза (рис. 3: 1 ) ( Савчук , 1969. Рис. 1: 22 ).

Глазчатая фибула (группа III, прусская серия, тип 61 по О. Альмгрену; группа 9, прусская серия по А. К. Амброзу). Дата по А. К. Амброзу – первая половина II в., по современным данным – четвертая четверть I – начало II в. ( Almgren , 1897. Fig. 61; Амброз , 1966. С. 35–36; Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 26, 58). Картамышево-2 – 1 экз., бронза (рис. 3: 3 ) ( Горюнова , 2004. Рис. 5: 1 ).

Сильнопрофилированные бронзовые фибулы (группа IV, серия 2, тип 84 по О. Альмгрену; группа 10, подгруппа 2, серия двучленных с гребнем на дужке и высоким приемником А. К. Амброза) ( Almgren , 1897. Fig. 84; Амброз , 1966. С. 38). Дата по А. К. Амброзу – II – начало III в., по современным данным – аналогичная, но «пик использования» приходится на вторую половину II в. ( Амброз , 1966. С. 38; Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 42). Вовки – 1 фрагмент (поселение типа Гриней; рис. 3: 5 ) (Позднезарубинецкие памятники…, 2010. Рис. 127: 7 ); Коваливка – 1 экз. (рис. 3: 4 ) (Там же. Рис. 127: 8 ), Пасишна – 1 экз. (рис. 3: 6 ) ( Савчук , 1969. Рис. 1: 18 ).

Фибулы со вставками эмали. Памятники типа Терновки: Головино-1 – Т-образная фибула средней стадии развития стиля (рис. 3: 4 ) (Памятники…, 2007. С. 126. Рис. 140: 1 ), Колесники – фрагмент треугольной или Т-образной фибулы средней или поздней стадии развития стиля (рис. 3: 8 ) (Там же. С. 136. Рис. 145: 5 ), Ездочное – треугольная фибула средней стадии развития стиля (рис. 3: 9 ) ( Зиньковская, Медведев , 2005. Рис. 5).

Памятники бассейна Хопра: Лесное-2 – треугольная фибула средней стадии развития стиля (рис. 3: 10 ) ( Моржерин и др ., 2020. С. 362. Рис. 1: 1 ; 2: 2 ).

Прочие вещи, входящие в убор украшений с эмалями .

Восточные памятники типа Лютежа: Селище – обломок подвески со вставкой эмали (возможно, лунницы) ( Костенко , 1983. С. 53. Рис. 3: 7 ).

Памятники типа Картамышево: Бобрава-3 – лунница средней стадии развития стиля, обломок еще одной лунницы (Памятники…, 2007. С. 124); Гоче-во-1 – две лунницы ранней стадии развития стиля, лунница средней стадии развития стиля, трапециевидная подвеска (Там же. С. 126, 127. Рис. 147: 3, 6 ; 154: 3 ); Жерновец – обломок лунницы ранней или средней стадии развития стиля (Там же. С. 127, 128. Рис. 147: 5 ); Картамышево-2 – лунница с эмалью средней стадии развития стиля, пластинчатая лунница, целая и фрагментированная трапециевидные подвески (Там же. С. 129. Рис. 147: 4 ; 154: 5, 8 ; 155: 9 ); Осиповка – пластинчатая лунница (Там же. С. 131).

Рис. 3. Фибулы позднезарубинецких памятников днепро-донской лесостепи

1, 2 – позднелатенской схемы; 3 – глазчатая; 4–6 – сильнопрофилированные типа Альм-грен-84 и производная от него; 7–10 – круга восточноевропейских выемчатых эмалей

1 – Коржи; 2 – Волчков; 3 – Картамышево-2; 4 – Коваливка; 5 – Вовки; 6 – Пасишна; 7 – Головино-1; 8 – Колесники; 9 – Ездочное; 10 – Лесное-2

1, 3–6, 8 – бронза; 2 – железо; 7, 9, 10 – бронза и эмаль (цвет эмали: А – красный; Б – зеленый; В – сине-голубой). Источники: Савчук , 1969; Горюнова , 2004; Позднезарубинецкие памятники…, 2010; Моржерин и др ., 2020

Памятники типа Терновки: Родной Край-1 – пластинчатая лунница (Памятники…, 2007. С. 131. Рис. 155: 11 ), Терновка-2 – пластинчатая обойма головного венчика (Там же. С. 132), 2 красные параллелепипедные бусины типа 104 монохромных по Е. М. Алексеевой ( Обломский , 1991. С. 23), Колесники – 2 фрагмента лунниц поздней стадии развития стиля (Памятники…, 2007. С. 136. Рис. 148: 7 ; 149: 7 ), Ездочное – обломок бронзового браслета с треугольной лопастью-гребнем ( Зиньковская, Медведев , 2005. Рис. 5).

Неопределимое в культурном отношении: Раковка-1 – трапециевидные подвески (целая и фрагментированная) (Памятники…, 2007. С. 139. Рис. 154: 4, 9 ).

Памятники бассейна Хопра: Инясево – 5 трапециевидных подвесок (Там же. С. 128. Рис. 115: 1–5 ), Шапкино-1 – лунница с эмалью ранней стадии развития стиля ( Хреков , 2013. Рис. 2: 1 ), Шапкино-2 – подвеска-колокольчик поздней стадии (Памятники…, 2007. С. 133. Рис. 150: 6 ), Нижний Карачан – кресторомбическая накладка средней стадии развития стиля, большая лунница поздней стадии (Там же. Рис. 147: 1 ; 150: 5 ), Лесное-2 – подвеска – пирамидальный колокольчик ( Моржерин и др ., 2020. Рис. 1: 3 ; 3: 1 ), Богатырка – пластинчатая лунница, браслет с треугольными выступающими ребрами ( Хреков , 2013. С. 122. Рис. 9: 1, 5 ), Разнобрычка – фрагмент трапециевидной подвески (Там же. С. 123. Рис. 11: 5 ).

Древности позднезарубинецкого культурно-хронологического горизонта, как особое археологическое явление, возникли в результате распада классической зарубинецкой культуры и сопутствующих этому процессу массовых миграций около середины – третьей четверти I в. н. э. ( Щукин , 1986; Обломский, Терпиловский , 1991. С. 9–11; Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 98). Следовательно, появление на востоке днепровской лесостепи, на Северском Донце и Осколе, а также в Прихоперье позднезарубинецкого населения допустимо, минимально, около середины I в. Реально же фрагменты амфор на поселениях Картамышево-2 и Осиповка (Пляж), которые относятся к позднезарубинец-ким древностям типа Картамышево, распространенных к западу от водораздела Днепра и Дона, показывают, что памятники этого круга существовали уже в I в. н. э. ( Обломский, Терпиловский , 1991. С. 71–73; Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 59, 62).

Для более восточных территорий отчетливых сведений о времени проникновения в эти регионы позднезарубинецкого населения пока нет. По имеющимся в настоящее время данным, его пребывание в бассейне Северского Донца и в Прихоперье фиксируется в период использования восточноевропейских украшений с выемчатыми эмалями.

Для лесостепного Поднепровья предложено деление эволюции изделий этого круга на три стилистические стадии.

Эмали ранней стадии (по материалам Поднепровья) датируются второй половиной II – началом III в., средней – концом II – cерединой – второй половиной III в., поздней – серединой III – IV в. (Памятники…, 2007. С. 120–124). В Прибалтике допускается появление вещей варварского эмалевого стиля и несколько раньше – около середины II в. ( Битнер-Врублевска , 2019. С. 185).

Вещи круга эмалей, которые происходят с позднезарубинецких памятников Днепровского Левобережья и бассейна Северского Донца, относятся к ранней и средней стадиям развития стиля. Типологически третьей стадии его эволюции соответствуют только лунницы из Колесников, но на этом памятнике кроме позднезарубинецких обнаружены и более поздние черняховские материалы, а сами вещи происходят не из раскопок, а из сборов (Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 61, 143, 144).

Около рубежа II/III вв. или в самом начале III в. в этом регионе в результате микромиграций населения формируются памятники киевской культуры ( Терпи-ловский, Абашина , 1992. С. 21–23; Памятники…, 2007. С. 10, 11, 40, 41). На востоке в Прихоперье какие-либо новации в археологическом комплексе, которые могли бы свидетельствовать о возникновении новой археологической общности, не зафиксированы, по крайней мере, при нынешнем состоянии источников. По этой причине отделить здесь более ранние древности от более поздних достоверно пока невозможно. На памятниках этого региона встречены вещи круга восточноевропейских эмалей всех трех стадий развития стиля. Как особое археологическое явление памятники типа Шапкино-Инясево в Прихоперье существовали до середины – второй половины III в. ( Обломский , 2017а. С. 78; Хреков , 2013).

Тем не менее теоретически позднезарубинецкое население могло проникнуть в бассейн Северского Донца и в Прихоперье и раньше, но не ранее середины – третьей четверти I в. н. э. Соседство населения позднезарубинецкого горизонта и донской группы позднескифской археологической культуры могло начаться около этого рубежа, но не исключено, что позднезарубинецкое население продвинулось на восток и позднее. Судя по датировкам фибул, позднескифские памятники прекращают свое существование в донской лесостепи не позже конца II в. н. э. Период сосуществования позднезарубинецкого и позднескифского населения в Верхнем Подонье охватывает в широких рамках середину I – II в., а в узких – вторую половину II в.

Типологический спектр фибул

Большинство таксонов фибул, найденных на памятниках позднескифской культуры Верхнего Подонья, имеет аналогии в сарматских погребениях той же территории. Фибулы типа «Авцисса» были обнаружены в кургане 11 Второго Чертовицкого могильника ( Медведев , 1990. С. 87), в месте сражения Нижнее Казачье-5 ( Обломский , 2010. Рис. 6: 1 ), сильнопрофилированные группы 11 серии 1 А. К. Амброза с относительно узкой спинкой происходят из Ново-Никольского и Вязовского могильников ( Медведев , 1990. С. 152. Рис. 31: 7, 18 ; 32: 4, 33 ; 33: 9 ; 34: 1, 2 ; 35: 16 ; 36: 13 ; 38: 12 ; 39: 3 ; 41: 9, 18 ; 42: 6 ; 47: 2 ; Бирюков , 2007. Рис. 3: 5 ), из сарматских могильников Новая Чигла ( Березуцкий , 2019. Рис. 3), Ключи, Каменка ( Берестнев , 2017. Рис. 11: 9, 11 ), из княжеского захоронения на окраине г. Липецка ( Медведев , 2008. С. 118), с кнопкой на конце приемника – из погребений могильников Второго Чертовицкого, Ново-Никольского, Караяш-ник, Сидоры ( Медведев , 1990. С. 153. Рис. 28: 9 ; 36: 5 ; 2008. Рис. 11: 27 ; Бирюков , 2007. Рис. 4: 4 ; Берестнев , 2017. Рис. 11: 20 ), лучковые подвязные одночленные с узкой и слегка расширенной ножкой – из могильников Короли, Каменка,

Новоаннинск, Сидоры ( Берестнев , 2017. Рис. 11: 1–5 ), Чертовицкое-1 ( Медведев , 1990. Рис. 9: 5 ; 12: 12 ; 23: 5 ); Архиповские курганы, Сады ( Медведев , 2008. Рис. 12: 25 ; 35: 6 ). Фибулы с завитком на конце приемника серии I В. В. Кропотова в Верхнем Подонье пока не встречены, но они хорошо известны на могильниках раннеримского времени низовьев Дона – в Танаисе, в Азове на Крепостном городище, на Нижне-Гниловском и Кобяковом городищах, в Красногоровке, Сагване, Сладковском ( Кропотов , 2010. С. 199–201), а также на прилегающем к Дону участке Поволжья (Блюмельфельд, Покровск, Бородаевка, Суслы, Кали-новка) ( Скрипкин , 1984. Рис. 12: 29–34 ). Исключениями являются фибулы средне- и позднелатенских схем, что неудивительно, поскольку в основной период их использования сарматские комплексы известны лишь в южной части донской лесостепи, а в северную сарматы еще не проникли. Массовое распространение сарматского населения на р. Воронеж относится к первой половине – середине I в. н. э. ( Медведев , 2008. С. 48), в бассейне Хопра – к I в. н. э., не считая отдельных более ранних захоронений ( Берестнев , 2020. С. 368). Курган с «княжеским» погребением на окраине г. Липецка (Ленино) относится к горизонту конца I – II в. ( Медведев , 2008. С. 125), могильник в центре этого города, судя по предварительной публикации, к I–II вв. ( Клюкойть , 2017. С. 117, 118).

Все типы фибул, найденные на памятниках позднескифского круга в Подо-нье, имеют полное соответствие в Причерноморском регионе. Таким образом, фибулы демонстрируют южные связи оседлого донского позднескифского населения. Не исключено, что начиная с I в. н. э. причерноморское влияние распространялось через посредство местных верхнедонских сарматов.

Набор фибул древностей позднезарубинецкого круга совершенно другой.

Фибулы позднелатенской схемы со сплошным приемником встречаются в Северном Причерноморье ( Кропотов , 2010. С. 59–65), но достаточно часты они на классических могильниках и поселениях зарубинецкой культуры, где относятся к ее заключительной стадии ( Обломский , 1997. С. 142–145; Пачко-ва , 2006. С. 82–86, 129; Обломский, Терпиловский , 1991. С. 21–24). Встречены застежки этой группы также на поселениях позднезарубинецкого горизонта в Среднем Поднепровье и Подесенье. Фибулы особого «почепского» варианта специфичны для позднезарубинецких памятников, преимущественно Подесе-нья (Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 37, 48, 49).

Глазчатые застежки прусской серии широко распространены в Средней Европе, на позднезарубинецких памятниках они найдены в Подляшье (Гриневичи Вельки), в бассейне Южного Буга (Рахны), в Среднем Поднепровье (Лютеж, Таценки), в Подесенье (Курово-6) ( Andrzejowski , 1999. Ryc. 3: 5, 6 ; Позднезару-бинецкие памятники…, 2010. С. 26, 37; Максимов , 1969. Рис. 6: 12 ).

Сильнопрофилированные фибулы Альмгрен-84 происходят из Шестовицы в Подесенье (Позднезарубинецкие памятники…, 2010. Рис. 127: 9 ), с поселения Пасеки-Зубрецкие в Прикарпатье. Близкая к ним фибула найдена на поселении Пидберизцы того же региона ( Козак , 2008. С. 45–52. Рис. 15: 2, 11 ). В Северном Причерноморье они встречены в виде исключения ( Кропотов , 2010. С. 260).

Основной ареал глазчатых фибул и т. н. сильнопрофилированных западных типов (по терминологии А. К. Амброза) – Средняя Европа и Юго-Восточная Прибалтика ( Godłowski, Woźniak , 1981. S. 53–55; Кулаков , 2014. С. 21–30).

Восточноевропейские украшения с эмалями разных категорий найдены на позднезарубинецких памятниках не только Днепровского Левобережья и бассейна Хопра, но и Припятского Полесья и Среднего Поднепровья ( Бе-лявец, Бялiцкая , 2019. Мал. 5: А8, В4 ; Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 37, 38).

В Причерноморье и степной зоне украшения с эмалями единичны ( Облом-ский , 2017в; Воронятов , 2016; 2020; Воронятов, Раев , 2020). Их основной ареал находится севернее – в Поднепровье, Поочье, Юго-Восточной Прибалтике (Брянский клад…, 2018. С. 237–246; Bitner-Wróblewska , 2021).

Таким образом, наборы фибул позднезарубинецких памятников Днепровского лесостепного Левобережья и Прихоперья, с одной стороны, и позднескифских Верхнего Подонья, с другой, достаточно резко отличаются друг от друга и демонстрируют разное направление связей: первый – со Средней Европой, возможно, с Прибалтикой, второй – со степью и Причерноморским регионом.

Сказанное выше не обозначает, что фибулы причерноморской традиции не известны на позднезарубинецких памятниках. Они встречены на могильнике и поселении Рахны в бассейне Южного Буга (сильнопрофилированная серии 1, варианта I-1; две небольшие с кнопкой на конце приемника на конце приемника вариантов 1–3; две крупные с едва намеченной кнопкой по А. К. Амброзу) и на поселении Почеп в Подесенье (лучковая подвязная фибула серии I варианта 2) (Позднезарубинецкие памятники…, 2010. С. 27, 49). Тем не менее их пока немного. На обширной территории, которую занимают древности поздне-зарубинецкого горизонта, большинство находок импортных причерноморских украшений концентрируется на памятниках Южного Побужья.

Показательно, что украшения с эмалью и обычно сопутствующие им изделия из бронзовых листов совершенно отсутствуют на позднескифских памятниках Верхнего Подонья, где во время раскопок не зафиксированы слои позднеримского периода. Нет украшений, входящих в убор изделий с эмалями, и в сарматских погребениях Подонья II–III вв.

Создается ощущение, что контакты двух массивов оседлого населения Верхнего Подонья – позднескифского и позднезарубинецкого – были минимальными, хотя это требует проверки и по другим составляющим археологического комплекса, не только по фибулам и деталям женского убора. Население каждого из них, тем не менее, сохраняло связи со своими соплеменниками за пределами донской лесостепи, иначе трудно объяснить тот факт, что направление эволюции эмалей в Прихоперье – такое же, как в Поднепровье в целом. Каким был механизм этих связей, совершенно неясно, но у населения бассейна Хопра они были устойчивыми, даже несмотря на «позднескифско-сарматский» барьер на Дону, отделяющий (по крайней мере, во II в.) Прихоперье от позднезаруби-нецких культурных групп днепро-донецкой лесостепи.