Фигурка лося с памятника Турист-2 (г. Новосибирск): особенности технологии и стилистики

Автор: Зоткина Л.В., Басова Н.В., Постнов А.В., Колобова К.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Большая часть предметов мелкой пластики из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2 (г. Новосибирск) - антропоморфные фигурки, выполненные в единой своеобразной иконографической манере, которая названа «крохалевским» стилем. Однако в комплексе присутствуют два фрагмента, передающие зооморфный образ (лось). Поскольку они не апплицируются, был проведен специальный анализ. Посредством программных измерений и статистических сравнений значений толщины обоих фрагментов удалось доказать их принадлежность одной фигурке, что крайне важно для дальнейшего ее изучения, поиска аналогий и последующих интерпретаций. Сопоставление стилистики этого изображения и других образцов мобильного искусства с памятника Турист-2 затруднено тем, что большинство предметов передают антропоморфные образы. Тем не менее, как показал анализ, с точки зрения технологических особенностей фигурка лося прекрасно вписывается в достаточно однородный и устойчивый комплекс приемов оформления мелкой пластики. Сопоставление технологических характеристик и стилистических приемов, использованных для создания этой скульптурки, позволяет искать аналогии среди изображений позднего этапа развития ангарской изобразительной традиции. Поскольку могильник Турист-2 не был датирован, для уточнения возраста рассматриваемой фигурки была получена одна предварительная радиоуглеродная дата - 4 601 ± 61 л.н. (калиброванный интервал 3511-3127 гг. до н.э.). Учитывая эту дату и археологический контекст скульптурки лося, в дальнейшем ее можно использовать как один из опорных предметов для культурнохронологической атрибуции других изображений, близких по манере и технологии исполнения.

Каменная мелкая пластика, технология, стиль, эпоха бронзы, крохалевская культура, наскальное искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/145146209

IDR: 145146209 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.075-083

Текст научной статьи Фигурка лося с памятника Турист-2 (г. Новосибирск): особенности технологии и стилистики

Среди предметов мобильного искусства с памятника Турист-2, представляющих преимущественно антропоморфные образы, была обнаружена фигурка лося из сланца. Она особенно интересна тем, что по манере исполнения близка другим образцам мелкой пластики с этого памятника, которые относятся к весьма специфическому сюжетно-стилистическому комплексу т.н. каракольско-окуневского круга [Басова и др., 2017; Колобова и др., 2019, с. 73; Басова и др., 2019]. Данный артефакт имеет особый контекст обнаружения. Если остальные предметы мобильного искусства найдены непосредственно в погребениях, то фрагменты фигурки лося – вне могильных комплексов. Сланец в месте разломов выкрошился, и две части не аппли-цируются друг с другом.

Поселение Турист-2 расположено на возвышении надпойменной террасы правого берега р. Обь, в 1,3 км к северу от современного устья р. Иня, в центральной части г. Новосибирска. Памятник изучался раскопами в 1990 г., и уже тогда было отмечено многолетнее техногенное воздействие на территорию расположения объекта культурного наследия [Молодин и др., 1993, с. 6–7]. В процессе спасательных полевых работ 2017 г., проводившихся в связи с благоустройством набережной, был обнаружен могильник раннего бронзового века, включавший 21 грунтовое захоронение. Все погребенные были уложены в вытянутом положении

5 cм

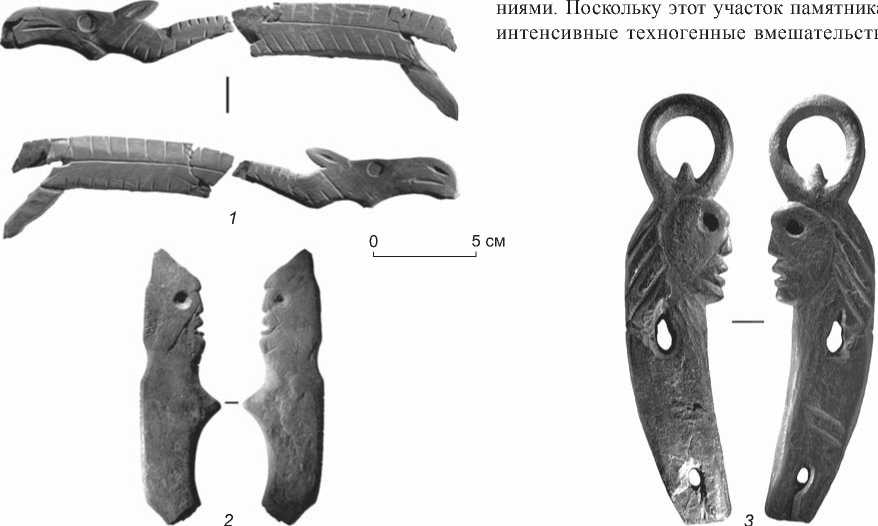

Рис. 1. Образцы мобильного искусства с памятника Турист-2.

1 – фигурка лося из сланца; 2 – антропоморфное изображение из сланца (погр. 6); 3 – антропоморфная пряжка из капа (погр. 5).

на спине [Басова и др., 2017, с. 510]. В некоторых могилах присутствовала крохалевская керамика, что позволило отнести весь комплекс мобильного искусства к этой культуре [Басова и др., 2019, с. 54; Молодин, 1977, табл. LXIV, 1; LXVI, 3, 4; Бобров, Марочкин, 2016; Полосьмак, 1978, 1979]. Памятник был раскопан полностью. Вскрытая площадь составила 6 040 м2, коллекция артефактов, зафиксированных в 2017 г., насчитывает 10 394 ед. Подавляющая часть идентифицируемых предметов поселенческого комплекса относится к крохалевской культуре. Стилистическое и иконографическое единство образцов мобильного искусства на фоне вполне определенного культурнохронологического контекста находок позволило определить изобразительный стиль как «крохалевский» [Басова и др., 2019].

Два фрагмента предположительно одной фигурки лося (рис. 1, 1) были найдены вместе, лежащие один на другом, на территории могильника вне погребения (раскоп, кв. 101/364). Они идентичны по сырью, текстуре и цвету, на обоих фиксируются очень схожие приемы обработки. Это и дало основание предположить, что они составляли один предмет – двустороннюю плоскую фигурку лося. Длина изделия с учетом отсутствующего фрагмента со ставляла ок. 22 см, ширина (по туловищу) – 2,9, толщина – примерно 0,4 см [Басова и др., 2019, с. 59, рис. 8]. Предметы были найдены при разборе бровки. Стратиграфически их залегание прослеживалось в самой кровле культуросодержащего слоя на контакте с тех-ногенно измененными литологиче скими образованиями. Поскольку этот участок памятника испытал интенсивные техногенные вмешательства, можно предположить, что фрагменты фигурки лося находились в могиле, как и другие предметы мобильного искусства, но само погребение было уничтожено техникой, а фрагменты фигурки остались лежать в углублении. Их расположение один на другом может свидетельствовать о том, что данные предметы не были переотложены в результате земляных работ, поскольку такое вмешательство, несомненно, разлучило бы их. Как показали раскопки, часть могильника была разрушена. В техногенно измененных слоях фиксировались фрагменты человеческих костей, расположенных не в анатомическом порядке, и хаотично распространенные артефакты, залегающие в одном слое с современным мусором.

Можно предположить, что фрагменты скуль-птурки лося отно сятся к поселенческому комплексу крохалевской культуры, но это маловероятно, поскольку ниже их отсутствовали археологические находки данного комплекса и фрагменты залегали на том же уровне, что и предметы из погребений. Кроме того, их расположение (один на другом в одинаковой ориентации) мало соответствует пространственному распределению находок на поселении с характерным разбросом обломков одного предмета. Однако нельзя полностью исключать возможность того, что фрагменты скульптурки лося составляли клад, как и вероятность их принадлеж-но сти не одной, а разным фигуркам. Этот вопрос требует специального изучения.

Комплекс предметов мобильного искусства из могильника Турист-2 является одним из опорных для сравнительно-стилистического и стилистико-технологического анализа примеров изобразительного творчества эпохи ранней бронзы на территории Сибири [Там же, с. 53–65]. Если все остальные предметы мелкой пластики с этого памятника происходят из могил, которые могут быть датированы радиоуглеродным методом, то скульптурка была найдена вне погребения. Таким образом, контекст находки требует решения вопроса о ее принадлежности к достаточно однородному с точки зрения стилистики и технологии комплексу образцов мобильного искусства из могильника Турист-2, а также ее сопоставления с другими предметами мелкой пластики, имеющими надежный датируемый контекст (в погребениях).

Необходимо определить место рассматриваемой скульптурки лося в общей картине развития стилистики древнего искусства региона. Ранее уже была дана краткая стилистическая характеристика этого изображения и приведены некоторые аналогии, в результате было отмечено, что фигурка имеет признаки ангарской изобразительной традиции [Там же, с. 62]. Однако для того, чтобы ответить на поставленный выше вопрос и уточнить место данной скульптурки в пределах ангарской стилистики, необходимо более детально рассмотреть как художественные, так и технологические приемы ее создания.

Для получения надежных сведений о возрасте памятника Турист-2 нужна серия дат. Однако предметы мобильного искусства, найденные в датируемом археологическом контексте, – исключительно редкое явление для Сибири. Поэтому даже одна радиоуглеродная дата имеет большое значение для получения представлений о возрасте рассматриваемой мелкой пластики. По кости животного из погр. 6 памятника Турист-2 была определена первая предварительная радиоуглеродная дата – 4 601 ± 61 л.н. (NSKA-2423). Ее калибровка в программе OxCal 4.3 [Bronk Ramsey, 2009] с применением калибровочной кривой IntCal13 [Reimer et al., 2013] дала интервалы 3511–3127 (1σ – 68,2 %) и 3622–3101 (2σ – 95,4 %) гг. до н.э. Эта дата может рассматриваться как важная хронологическая привязка и делает изучаемый артефакт одним из опорных образцов мобильного искусства эпохи ранней бронзы на территории Сибири.

Методы

Изучение фигурки лося с памятника Турист-2 осу-ще ствляло сь в двух направлениях: производились технологический анализ и поиск стилистических аналогий. Для характеристики технологических приемов оформления скульптурка исследовалась при помощи бинокулярного стереоскопического микроскопа Olympus SZ2-ET (×8–56). На основе полученных данных была выполнена техническая прорисовка всех выявленных следов изготовления артефакта. Макрофотографии сделаны по методу стекинга дистанционно посредством указанного микроскопа и камеры Nikon D750, склейка производилась при помощи программы Helicon Focus. Следует отметить, что была проанализирована не только фигурка лося, но и все предметы мобильного искусства с памятника Турист-2. Это позволило говорить о степени однородности технологических и изобразительных приемов исполнения и о месте рассматриваемой скульптурки в комплексе.

Для поиска аналогий были привлечены опубликованные материалы по мобильному и наскальному искусству региона. Изучение технологических и стилистических характеристик образцов древнего изобразительного творчества в комплексе как признаков плана выражения [Шер, 1980, с. 25] является весьма перспективным направлением. Такой подход позволяет выявить важные их сочетания, которые сложно обнаружить, исследуя лишь один из этих аспектов (см., напр.: [Молодин и др., 2019]).

Для того чтобы выяснить, являлись ли два фрагмента (голова и туловище) частями одной скульптур- ки, был применен метод определения принадлежности неапплицируемых фрагментов одному артефакту. В рамках этого метода исследуются масштабированные трехмерные модели, на которых проводятся высокоточные измерения наиболее стабильного метрического параметра (в данном случае толщины). Затем выборки сравниваются с применением параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических (критерий Манна-Уитни) тестов. Если фрагменты принадлежат одному артефакту, будет подтверждена нулевая гипотеза, утверждающая однородность статистических выборок. Этот метод позволяет дать однозначный ответ [Колобова и др., в печати].

Технологические особенности

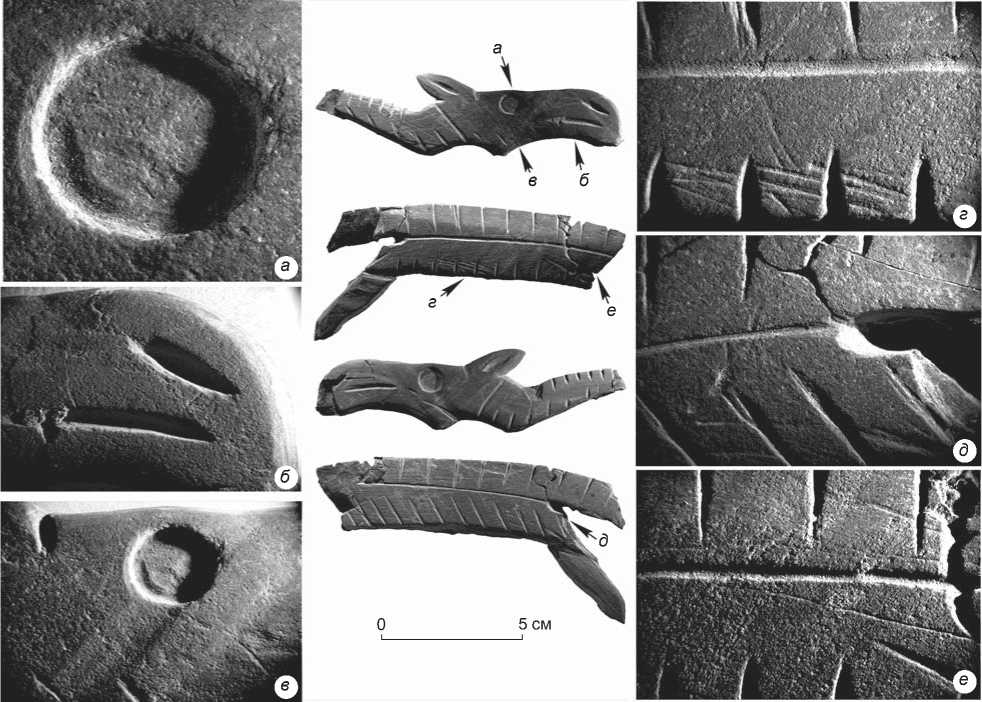

Чтобы выяснить, является ли фигурка лося, обнаруженная вне погребений на территории могильника Турист-2, синхронной остальным предметам мобильного искусства, найденным в могилах, был проведен сравнительный анализ их технологических особенностей. Схожие приемы сверления, оформления контуров фигурок и декора желобками при помощи пиления, а также интенсивная абразивная обработка (рис. 2) встречаются именно в таком сочетании практически на всех предметах мобильного искусства с этого памятника. Детальное рассмотрение каждого образца позволяет сделать вывод о технологическом единстве всей серии. Наиболее близки фигурке лося два антропоморфных изображения из сланца и капа (см. рис. 1, 2, 3). На этих предметах технологическое сходство особенно ярко выражено. В настоящей статье мы не будем подробно останавливаться на их технологических характеристиках, отметим лишь, что на антропоморфных скульптурках фиксируются идентичные способы оформления контуров (например, серьга лося и туловище/руки антропоморфной фигурки из камня), все глубокие линии на поверхности артефактов выполнены пилением, глаза персонажей подчеркнуты специфическими приемами сверления, в т.ч. циркульным или трубчатым, а выравнивание и заглаживание поверхно сти осуществлено интенсивной абразивной обработкой. Фигурка лося, выполненная из мягкого сланца, отличается следующими технологическими особенностями (рис. 3). Заготовка

Рис. 2. Макрофотографии деталей фигурки лося. а, д, e - увеличение х12,5; б-г - увеличение х8.

5 cм

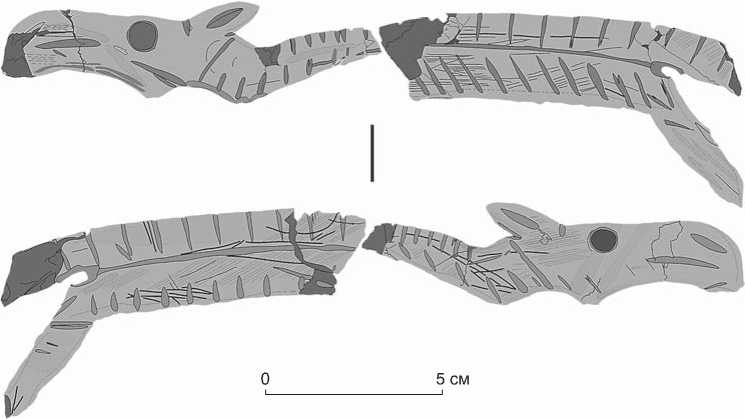

Рис. 3. Техническая прорисовка следов изготовления скульптурного изображения лося.

обрабатывалась при помощи сочетания техник: шлифовки для придания формы в целом и пропиливания желобков для оформления деталей контура (например, у основания уха хорошо видны окончания желобков, послуживших для придания выпуклости этому участку). Такой же прием применялся и для декора в виде глубоких насечек, выполненных по обе стороны предмета. Желобки для оформления контуров фигурки в отличие от декоративных могли быть скругленными в плане, а не только прямыми.

Шлифовка и пришлифовка использовались для уплощения поверхности и придания более сглаженных очертаний уже оформленным участкам. На всей поверхности наблюдаются тонкие линейные параллельные следы, в основном однонаправленные (кинематика движений была возвратно-поступательной, а не круговой). Встречаются участки, на которых угол шлифования слегка изменен. Этот прием позволял мастеру оформлять грани и тем самым даже на плоской фигурке «играть» с объемом (как, например, в области шеи лося). Встречаются также неглубокие, но относительно широкие желобки (например, в области глаза лося два параллельных желобка без резких границ), которые выполнены скорее в технике шлифовки, чем пиления. При этом использовался инструмент с узкой рабочей поверхностью. Дополнительная абразивная обработка фигурки была осуществлена после оформления контуров изображения лося, о чем свидетельствуют длинные линейные следы шлифовки с обеих сторон, проходящие через весь артефакт параллельно его краям.

Основным элементом декора является глубокий желобок, который выполнялся в технике пиления. В большинстве случаев его центральная часть глубже и шире, чем окончания. Это связано с тем, что при пилении рабочим является не острие, а лезвие орудия, которое лучше прорабатывает именно центральную часть образовавшейся бороздки.

На обоих фрагментах фиксируется гравировка. На одном (голова) отмечены две тонкие соединяющиеся линии, на другом (туловище и задняя нога) – несколько параллельных некоторым желобкам. Возможно, эта техника служила для разметки будущих более глубоких линий. Однако встречается и гравировка, не связанная с желобками. Эти тонкие линии, в т.ч. и изогнутые, могут быть как частью эскизов фигуративных элементов, так и случайными, о чем сложно судить в связи с неполной целостностью предмета.

Особого внимания заслуживает проработка глаз фигурки. Учитывая относительно большой диаметр, одинаковую глубину, плоское дно лунок и перпендикулярные ему стенки, можно сделать вывод о том, что эти лунки не могли быть просто вырезаны заостренным орудием. Здесь должен был применяться более сложный прием, например циркулярное сверление. Судя по небольшим неровностям на дне углубления, после оформления округлого контура пространство внутри него выскабливали.

Следов износа, которые позволили бы установить функциональное назначение (способ использования) фигурки лося, не обнаружено. Присутствует небольшая сглаженность по контурам, особенно в области головы и морды животного, однако это может быть связано с финальной стадией оформления скульптурки путем заглаживания поверхности мягким абразивом.

Результаты многочисленных измерений толщины трехмерных моделей и их последующее сравнение при помощи непараметрического теста Манна–Уитни (U = 19; p = 0,325) однозначно указывают на то, что фрагменты являлись частью одной фигурки [Колобова и др., в печати]. В пользу этого свидетельствуют и одинаковое сырье, и аналогичные технические приемы, использовавшиеся для оформления.

Как показывает изучение всей серии предметов мобильного искусства из могильника Турист-2, основная особенность изготовления фигурок, вне зависимости от обрабатываемого материала, – активное использование двух приемов: шлифовки и пиления глубоких желобков. Особый интерес вызывает специфический способ сверления, который применялся для оформления глаз. Можно считать, что фигурка лося является частью вполне однородного с точки зрения технологических приемов комплекса предметов мелкой пластики из могильника Турист-2.

Дискуссия

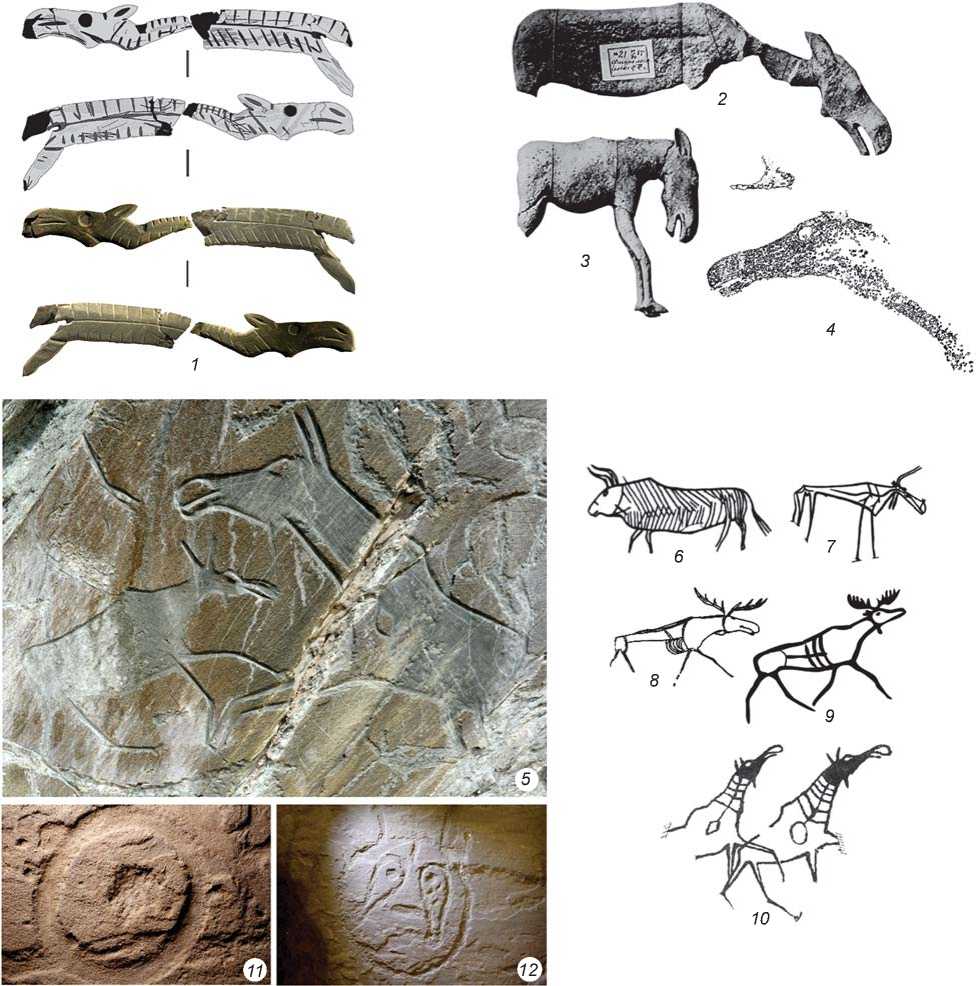

Рассматриваемый образец мелкой пластики с поселения Турист-2 представляет собой изображение лося, стилистически близкое ангарской изобразительной традиции в наскальном искусстве Сибири [Басова и др., 2019, с. 62]. Несмотря на то что фигурка не целая и сложно судить о положении туловища и ног животного, все же есть основания относить ее к этой традиции. Прежде всего следует отметить реалистичность изображения головы. С обеих сторон фигурки желобками переданы ноздри и рот, выделена серьга, детально проработано ухо. Ровными округлыми углублениями показаны глаза. Морда животного оформлена характерным скругленным контуром [Там же]. Образ выглядит весьма реалистичным, детализированным, но при этом хорошо прослеживается стилизация, свойственная всей серии образцов мобильного искусства с поселения Турист-2 (рис. 4, 1 ). Единство технологических и стилистических приемов передачи образа лося и антропоморфных фигур позволяет говорить об определенном изобразительном каноне, в целом характерном для культур эпохи ранней бронзы на территории Сибири [Басова и др., 2017; Колобова и др., 2019, с. 73]. При этом у рассматриваемой скульптурки гипертрофированная по сравнению с шеей и туловищем голова. Стоит отметить, что в области шеи фигурка целая, обломана лишь у основания. Следовательно, шея была преднамеренно оформлена именно таким образом. Туловище декорировано в т.н. скелетной манере, которая часто встречается среди наскальных изображений на территории Сибири (рис. 4, 1 ).

При поиске стилистических аналогий в первую очередь следует сравнивать артефакты одной категории и идентичные или максимально близкие по содержанию образы. В данном случае рассматривается изображение лося в мелкой пластике. Сопоставление с образцами мобильного искусства из кости с поселения у с. Базаиха [Рапорт..., 2013, с. 12, ил.], на основе которых во многом был выделен ангарский стиль [Окладников, 1966, с. 124–125; Подольский, 1973], позволяет сделать следующие выводы. Базаихинские статуэтки лосей (рис. 4, 2, 3) отличаются не только реалистичностью исполнения, но и плавностью, обтекаемостью форм. Отсутствуют резкие линии декора, как, например, желобки. Основная специфика скуль-птурок из Базаихи состоит в работе с объемом материала. Указанные особенности не характерны ни для плоской фигурки лося, ни для большинства предметов мобильного искусства из могильника Турист-2. Таким образом, несмотря на общее содержание (образ лося), приемы исполнения статуэток с этих памятников сложно признать схожими с точки зрения способов реализации (рис. 4, 1–3). Сопоставление с костяной мелкой пластикой китойской культуры (классические образцы из могильников Шаманка II и Локомотив) [Студзицкая, 2011, рис. 1, 2–9], где одним из преобладающих сюжетов является голова лося, позволяет сделать примерно те же выводы: обтекаемые скругленные формы и своеобразная лаконичная натуралистичная манера исполнения [Там же, с. 39] чужды рассматриваемой фигурке. Безусловно, стоит учитывать разницу материалов (сланец и кость). Но среди образцов мобильного искусства с памятника Турист-2 встречаются и предметы из костяного сырья (рог, бивень мамонта), однако способы их обработки и передачи образов все же близки единому стандарту и кардинально внутри комплекса не меняются. Тем не менее с точки зрения визуальных характеристик нельзя не отметить сходство в исполнении головы животного: намеренно очерченная серьга, оформленная ноздря и специфическая округлая форма уха с углублением внутри – признаки, сближающие базаихин-ские скульптурки с рассматриваемой фигуркой лося. Это сходство обусловлено принадлежностью к ангарской изобразительной традиции* в целом, но в данном случае вряд ли уместно говорить об абсолютном стилистическом совпадении. Речь идет скорее о разных вариациях на тему ангарской сюжетно-стилистической традиции.

Учитывая, что ангарская стилистика лучше всего представлена в наскальном искусстве, обратимся к петроглифам. Довольно часто на ангарских изоб-

Рис. 4. Аналогии среди примеров мобильного и наскального искусства (единый масштаб не соблюден).

1 – фигурка лося с поселения Турист-2; 2, 3 – костяные скульптурки лосей с поселения у с. Базаиха (по: [Савенков, 2013]); 4 – наскальное изображение головы лося на Шалаболинской писанице; 5 – композиция из двух фигур лосей на Томской писанице (фото Е.А. Миклашевич); 6 – изображение быка в скелетной манере, Черновая VIII (по: [Есин, 2009]); 7 – «тощий бык», Разлив X (по: [Кызласов, 1991]); 8–10 – изображения лося: 8 – Верхний Аскиз I, кург. 1 (по: [Савинов, 2006]), 9 – улус Сартыгой (по: [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006]), 10 – Томская писаница (по: [Окладников, Мартынов, 1972]); 11 – фрагмент антропоморфной личины на стеле из окуневского кургана Черновая XI (Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, экспозиция, № А 12912; фото Л.В. Зоткиной); 12 – антропоморфная «двулучевая» личина на плите из кургана Тас-Хазаа (Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, КП А ОФ, № 304/5; фото Л.В. Зоткиной).

ражениях лося можно встретить переданный контррельефом глаз округлой формы (рис. 4, 4 ). Технологически этот вариант отличается от ровного округлого углубления на фигурке с памятника Турист-2. Однако визуально оба способа выделяют и подчеркивают глаз, который выглядит иначе по сравнению с фоном

(рис. 4, 1, 4 ). В целом все детали изображения головы и морды лося довольно типичны для ангарской традиции в широком понимании [Подольский, 1973, с. 267; Шер, 1980, рис. 101].

Среди петроглифов Томской писаницы довольно активно использовалась пришлифовка поверх вы- бивки и пропиливание глубоких желобков по контуру, особенно характерно такое сочетание приемов для оформления головы и шеи лосей (рис. 4, 10). В некоторых случаях шлифовка и пропиливание желобков применялись для выполнения всего изображения целиком (рис. 4, 5). Именно эти приемы были выбраны мастером для изготовления фигурки лося с памятника Турист-2. Глаз в виде ровного круглого углубления напоминает многочисленные образцы окуневского искусства, на которых ровные округлые лунки с амых различных очертаний использованы как элементы оформления стел (рис. 4, 11, 12). И в целом шлифовка и пропиливание глубоких желобков являются частыми техническими приемами в окуневской изобразительной традиции. Специфический способ оформления глаз находит аналогии и среди предметов, обнаруженных в захоронениях одиновской культуры эпохи бронзы (например, погр. 542 памятника Сопка-2/4А) [Мо-лодин, 2012, с. 167, рис. 230, 4].

Кроме того, особого внимания заслуживает скелетная манера изображения туловища животного [Ковтун, 2001, табл. 30а]. Такой вариант встречается на скалах Нижнего Притомья (изображения лосей) (рис. 4, 10 ), а также в окуневской изобразительной традиции (изображения лосей, быков) (рис. 4, 6–9 ).

Еще одна характерная особенность – глубокая линия, отделяющая голову от туловища на скуль-птурке лося с памятника Турист-2. Этот прием встречается на некоторых окуневских зооморфных изображениях и фигурах лосей среди петроглифов Нижнего Притомья (рис. 4, 6, 8–10 ). Такая особенность скульптурки с памятника Турист-2, как гипертрофированная голова, характерна для искусства окуневской культуры и для петроглифов Притомья [Пономарева, 2016, с. 76].

Все перечисленные стилистические и технологические характеристики в комплексе позволяют полагать, что фигурка лося с поселения Турист-2 тяготеет не столько к классической ангарской изобразительной традиции, сколько к ее вариациям с усилением геометризации. Как не раз отмечалось, продолжение этой неолитической традиций вполне характерно для более поздних изобразительных пластов, и несколько видоизмененная или даже сильно трансформированная ангарская манера транслируется и в каракольском, и в окуневском искусстве эпохи ранней бронзы [Подольский, 1973, рис. 8, с. 273; Савинов, 1997, с. 205; 2006, с. 160–161]. Большинством исследователей изображения лосей среди петроглифов Нижнего Притомья относятся к бронзовому веку, а ангарская манера рассматривается как составной элемент своеобразной локальной геометризованной стилистики: томская группа «ангарской» изобразительной тра- диции (по: [Ковтун, 2001, с. 48]) или самостоятельный томский стиль (по: [Пономарева, 2016, с. 78]). В целом рассмотренная фигурка лося из комплекса предметов мобильного искусства с памятника Турист-2, найденная в датированном археологическом контексте, может служить одним из опорных артефактов для изучения развития ангарской стилистики как эпохального явления на территории Сибири, а также интеграции ангарских изобразительных приемов в последующие иконографические традиции.

Заключение

Исследование показало, что два неапплицирующих-ся фрагмента мелкой пластики из камня, обнаруженные вне погребений могильника Турист-2, следует рассматривать как части одного предмета. Проведенный технологический анализ не только фигурки лося из сланца, но и всей серии образцов мобильного искусства с этого памятника позволяет говорить о единстве технологических характеристик комплекса рассмотренных артефактов. Сопоставление изображения лося с могильника Турист-2 с известными примерами мобильного и наскального искусства на территории Сибири позволяет сделать вывод о том, что данная фигурка относится к ангарскому стилю в широком понимании, но приемы исполнения ближе к томской и окуневской изобразительной манере. Это вполне соотносится с полученной для могильника Турист-2 предварительной датой, позволяющей отнести его к эпохе ранней бронзы. Однако стоит подчеркнуть, что она не дает полного представления о возрасте памятника. Для его уточнения требуется серия дат.

Таким образом, скульптурное изображение лося с памятника Турист-2 может рассматриваться как один из опорных артефактов, хронологически и стилистически маркирующих развитие ангарской традиции. Особенно важно, что эта фигурка не только найдена в датируемом археологическом контексте, предположительно в разрушенном погребении, но и является составляющей целой серии предметов мобильного искусства, однородных с точки зрения иконографии и технологических приемов исполнения, характерных для каракольско-окуневского искусства или, точнее, «крохалевского» стиля.

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Фигурка лося с памятника Турист-2 (г. Новосибирск): особенности технологии и стилистики

- Басова Н.В., Постнов А.В., Нестеркина А.Л., Ахметов В.В., Морозов А.А. Результаты охранно-спасательных раскопок на поселении Турист-2 в Новосибирске в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – T. XXIII. – С. 509–512.

- Басова Н.В., Постнов А.В., Заика А.Л., Молодин В.И. Предметы мобильного искусства из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2 // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 53–65.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Крохалевская культура ранней бронзы на территории Кузнецкой котловины (специфика материального комплекса и хронология) // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2016. – Т. 42. – Вып. 4: История. – С. 108–112.

- Есин Ю.Н. Древнее искусство Сибири: самусьская культура. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2009. – 526 с. – (Тр. Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета; т. II).

- Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии: Проблемы генезиса и хронологии иконографических комплексов северо-западного Саяно-Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – 184 с.

- Колобова К.А., Федорченко А.Ю., Басова Н.В., Постнов А.В., Ковалев В.С., Чистяков П.В., Молодин В.И. Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 66–76.

- Колобова К.А., Чистяков П.В., Басова Н.В., Постнов А.В., Зоткина Л.В. Метод определения принадлежности неапплицируемых фрагментов к одному артефакту на примере плоских скульптур бронзового века // Археология, этнография и антропология Евразии (в печати).

- Кызласов Л.Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири (в кратком изложении). – Абакан: Хакас. отдние Краснояр. кн. изд-ва, 1991. – 58 с.

- Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю.Н. Изваяния и стелы окуневской культуры. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006. – 236 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 173 с.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. 3. – 220 с.

- Молодин В.И., Женест Ж.-М., Зоткина Л.В., Черемисин Д.В., Кретэн К. «Калгутинский» стиль в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 3. – С. 12–26.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Росляков С.Г., Новикова О.И., Колонцов С.В. Археологические памятники города Новосибирска. – Новосибирск: Наука, 1993. – 33 с. – (Материалы «Свода памятников истории и культуры России»; вып. 1).

- Окладников А.П. Петроглифы Ангары. – Новосибирск: Наука, 1966. – 321 с.

- Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц: Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы. – М.: Искусство, 1972. – 296 с.

- Подольский М.Л. О принципах датировки наскальных изображений: По поводу книги А.А. Формозова «Очерки по первобытному искусству: Наскальные изображения и каменные извания эпохи камня и бронзы на территории СССР» // СА. – 1973. – № 3. – С. 265–275.

- Полосьмак Н.В. Керамический комплекс поселения Крохалёвка-4 // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 39–46.

- Полосьмак Н.В. Крохалёвка-17 – новый памятник крохалёвского типа // Сибирь в древности. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 45–49.

- Пономарева И.А. К вопросу о выделении ангарского стиля // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 69–80.

- Рапорт Жозефа де Бая о докладе И.Т. Савенкова на XI международном антропологическом конгрессе в Москве «О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее». – Красноярск: Тренд, 2013. – 44 с.

- Савинов Д.Г. К вопросу о формировании окуневской изобразительной традиции // Окуневский сборник: Культра. Искусство. Антропология. – СПб: Петро-РИФ, 1997. – С. 202–212.

- Савинов Д.Г. О выделении стилей и иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник-2: Культура и ее окружение. – СПб: Элексис Принт, 2006. – С. 157–190.

- Студзицкая С.В. Древнее искусство в зеркале археологии: К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 37–50. – (Тр. Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства; вып. VII).

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

- Bronk Ramsey C. Bayesian analysis of radiocarbon dates // Radiocarbon. – 2009. – Vol. 51, iss. 1. – P. 337–460.

- Reimer P., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hafi dason H., Hajdas I., Hatté C., Hea-ton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., McCormac F.G., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S.M., Plicht J., van der. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55, iss. 4. – P. 1869–1887.