Фиксация бактерий E. Coli на подложке для измерений в жидкости методом атомно-силовой микроскопии

Автор: Кухтевич Игорь Владимирович, Жуков М.В., Чубинский-надеждин В.И., Букатин А.С., Евстрапов А.А.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Поверхность

Статья в выпуске: 4 т.22, 2012 года.

Бесплатный доступ

Для фиксации биологических объектов в жидкости использованы гелеобразующие вещества (желатин и агар-агар). Выполнены исследования по подбору наиболее подходящей массовой доли желатина и агар-агара в исходном растворе для фиксации бактерий E.Coli в жидкости и проведено изучение результатов фиксации методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Методом атомно-силовой микроскопии получены изображения бактерий E. Coli в нативном состоянии, зафиксированных на пленках агар-агара в жидкости.

Бактерия e.coli, гелеобразующее вещество, желатин, агар-агар, конфокальная лазерная сканирующая микроскопия, атомно-силовая микроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14264828

IDR: 14264828 | УДК: 57.086.2+57.086.164

Текст научной статьи Фиксация бактерий E. Coli на подложке для измерений в жидкости методом атомно-силовой микроскопии

В последнее время интерес к изучению биологических объектов (клеток, бактерий, ДНК и т. д.) методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) существенно возрос благодаря возможности получения более высокого пространственного разрешения при изучении биообъектов, чем методами традиционной оптической микроскопии [1–4]. Важной особенностью метода АСМ, препятствующей его широкому распространению при исследовании биологических объектов, является необходимость фиксации объекта исследования на время его измерений. Для неживых объектов или структур, обработанных специальным способом, это условие легко реализовать. При исследованиях в воздушной среде биологические объекты размещаются на предварительно очищенной подложке (щелочью, спиртом, дистиллированной в ультразвуке водой и т. д.) и высушиваются различными способами [5]. Недостатком такого метода является то, что биологические объекты подвергаются дегидратации и, как правило, усыхают в несколько раз, что вносит существенные искажения в получаемые методом АСМ данные. Устранить этот недостаток призваны более сложные методы пробопод-готовки, позволяющие проводить измерения не только на воздухе, но и в жидкости. К ним следует отнести:

-

1. Методы химической обработки пробы. Проводят замену ростовой среды биологических объектов на натриево-фосфатный буфер (PBS), при этом сменяют буфер как минимум 2 раза. Далее в пробу добавляют глутаральдегид, параформальдегид, формалин, метанол (или ацетон, или этанол, или уксусную кислоту) и наносят полу-

- ченную суспензию на предварительно очищенное предметное стекло, после чего ее высушивают [6]. Это позволяет достичь снижения эффекта дегидратации на воздухе, однако о проведении исследований биологических объектов в нативном состоянии говорить нельзя.

-

2. Методы с применением гелей. Используются специальные гелеобразующие вещества, предварительно наносимые на подложку, например желатин [7] или агар-агар. Главными достоинствами методов являются относительная простота и возможность фиксировать биологические объекты не только на воздухе, но и в жидкости, что позволяет проводить их измерение в нативном состоянии.

-

3. Методы специальной обработки поверхности. Ярким примером таких методов может служить метод с обработкой поверхности полилизином [7]. В этом случае биологические объекты могут быть зафиксированы и в воздушной, и в жидкой средах.

-

4. Методы с использованием специальных материалов и структур. К данным методам можно отнести нанесение пробы на нано- или микроструктурированные материалы, например на полидиметилсилоксан с поверхностью в виде матрицы квадратных ячеек микронного размера [8]. В такой системе за счет конвективного/капилляр-ного осаждения происходит концентрирование и фиксация биологических объектов непосредственно в ячейках, после чего остается только закрепить полученный образец и проводить измерения. При подборе соответствующих условий измерения можно осуществлять в жидкости. Другими примерами подобных методов является использование пористых мембран [9] и специальных структур,

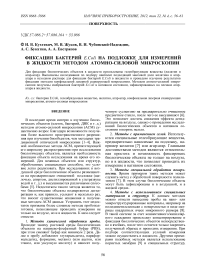

Рис. 1. КЛСМ-изображение суспензии E.Coli на предметном стекле (образец-свидетель).

Размер изображения 50×50 мкм размещенных в канале микрофлюидного чипа, на которых за счет гидродинамических сил фиксируются и удерживаются биологические объекты [10]. К достоинствам этих методов следует отнести возможность подбора материалов и структур, которые будут наиболее эффективны для выбранного биологического объекта как при измерениях на воздухе, так и в жидкости. Однако это является и их недостатком, поскольку процесс производства материалов и структур с заданными характеристиками требует специального технологического оборудования и поэтому является дорогим.

Целью данной работы являлось изучение возможности применения гелеобразующих веществ (желатина и агар-агара) для фиксации бактерий E.Coli в нативном состоянии в жидкости и проведения их исследований методом АСМ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ УСЛОВИЙ ФИКСАЦИИ

БАКТЕРИЙ E.Coli НА ГЕЛЕ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ

Для иммобилизации бактерий E.Coli, предоставленных Институтом цитологии РАН (Санкт-Петербург), на поверхности пластиковых чашек Петри использовались гелеобразующие вещества желатин и агар-агар. Изучение влияния состава геля на эффективность иммобилизации проводилось с использованием гелей с массовой долей желатина или агар-агара 0.5 % и 1.8 %.

В работе использовался следующий протокол подготовки желатина и агар-агара.

-

1. Желатин (агар-агар) массовой долей 0.5 % или 1.8 % разводился в дистиллированной воде в термоустойчивой стеклянной посуде.

-

2. Полученный раствор в течение часа перемешивался при помощи шейкера до набухания желатина (в случае агар-агара данный пункт не выполнялся).

-

3. Раствор желатина (агар-агара) в термоустойчивой стеклянной посуде доводился до кипения.

-

4. Остывший до ~ 60 ºC раствор разливался в заранее подготовленные стерильные чашки Петри.

-

5. При комнатной температуре раствор желатина (агар-агара) в чашках Петри оставался до полного затвердевания (образования пленок на дне чашек).

Бактерии E.Coli культивировались в среде LB (Триптон + дрожжевой экстракт + NaCl, pH = = 7.0–7.2) в течение 15–18 ч в термостатируемом шейкере-инкубаторе Biosan ES-20 при температуре t = 37 ºC и скорости вращения 250 об./мин. Перед проведением исследований бактерии окрашивались флуоресцеин-изотиоцианатом ( fluorescein isothiocyanate — FITC). Для этого бактерии были ресуспендированы в растворе FITC в натрийфосфатном буфере PBS (0.1 мг / мл, pH = 7.0–7.3), инкубировались в течение 30 мин при температуре 37 ºC, а затем пятикратно промывались в PBS-буфере, не содержащем красителя.

Регистрация результатов по иммобилизации бактерий Е.Coli на геле осуществлялась при помощи конфокального лазерного сканирующего микроскопа Leica TCS SL (Германия). Возбуждение флуоресценции производилось на длине волны 488 нм, а регистрация в диапазоне 510–530 нм.

Первоначально для получения изображения-свидетеля суспензия, содержащая E.Coli , наносилась непосредственно на предметное стекло, и выполнялись измерения методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ) (рис. 1). Затем суспензия объемом 50 мкл, содержащая E.Coli , распределялась по поверхности пленки желатина / агар-агара, образовавшейся на дне чашек Петри, и выдерживалась в таком виде в течение 10–15 мин. Далее осуществлялась 3-кратная промывка чашек Петри дистиллированной водой для предотвращения оседания соли во время измерений. После промывки чашка Петри

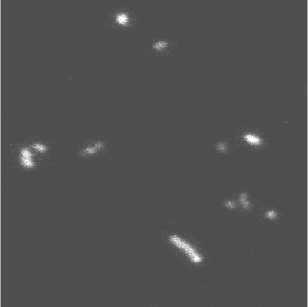

а

б

в

г

Рис. 2. КЛСМ-изображение E.Coli после 3- (а, б) и 5-кратной (в, г) промывок на пленках агар-агара с массовой долей в исходном растворе 0.5 % (а, в) и 1.8 % (б, г).

Размер изображения 50×50 мкм заполнялась на 1/3 дистиллированной водой, и затем проводились измерения бактерий методом КЛСМ. Изображения, полученные методом КЛСМ для пленки агар-агара, приведены на рис. 2. Изображения для пленки желатина в статье не приводятся. Отметим, что в сравнении с изображением-свидетелем (рис. 1) в случае 3-кратной промывки дистиллированной водой суспензии с E.Coli, распределенной на поверхности пленки желатина (как для 0.5 %, так и для 1.8 %), наблюдается фиксация около половины нанесенных бактерий. Напротив, на агар-агаре с массовой долей 0.5 % в исходном растворе наблюдалась худшая фиксация по сравнению с пленкой желатина, имеющей такую же массовую долю. На агар-агаре с массовой долей 1.8 % в исходном растворе наблюдается лучшая фиксация, чем для желатина такой же массовой доли.

Для выяснения прочности фиксации бактерий были проведены эксперименты по изучению результатов после 5-кратной промывки дистиллированной водой чашек Петри с пленками желатина (агар-агара) с массовой долей 0.5 % и 1.8 % в исходном растворе и нанесенной суспензией с бактериями E.Coli . После этого, как и в предыдущих экспериментах, чашки Петри заполнялись на 1/3

дистиллированной водой, и выполнялись измерения методом КЛСМ. Результаты этих измерений для пленки агар-агара приведены на рис. 2 (в, г). В случае использования пленок желатина (0.5 % и 1.8% в исходном растворе) наблюдалась фиксация бактерий, намного меньшая, чем в случае 3-кратной промывки. При использовании пленок агар-агара с массовой долей 0.5 % наблюдалось хаотичное круговое движение бактерий вокруг точек фиксации, что, вероятно, является следствием локального связывания бактерий в отдельных точках, а не по всей поверхности. Напротив, в случае агар-агара с массовой долей 1.8 % в исходном растворе наблюдается более устойчивая фиксация бактерий, чем для желатина такой же массовой доли после 5-кратной промывки.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БАКТЕРИЙ E.Coli

В ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

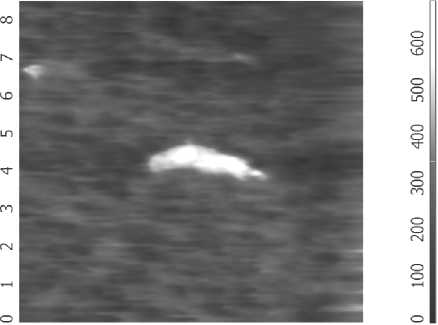

На основании результатов вышеописанных экспериментов было решено использовать агар-агар с массовой долей 1.8 % в исходном растворе для

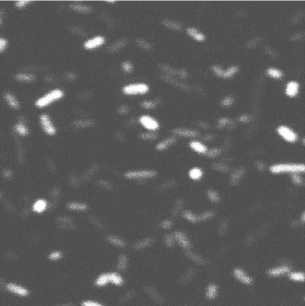

цт

Рис. 3. АСМ-изображение бактерии Е.Соli, зафиксированной на пленке агар-агара (массовая доля 1.8 %) в жидкости проведения исследований бактерий E.Coli методом АСМ.

Измерения проводились на сканирующем зондовом микроскопе ИНТЕГРА Аура (НТ-МДТ, Россия) в контактном режиме. Для измерений использовалась штатная ячейка и держатель зонда c призмой для работы в жидкости. Для подготовки бактерий E.Coli использовался тот же протокол, что и в случае проведения экспериментов методом КЛСМ за исключением операций по окраске бактерий. При измерениях бактерий E.Coli методом АСМ в жидкости применялся следующий порядок подготовки образцов:

-

1. Пленка агар-агара с массовой долей 1.8 % в исходном растворе сегментировалась на неболь-

- шие кусочки (~ 10×10 мм), отделялась от дна чашки Петри и переносилась в ячейку для измерений в жидкости, где неподвижно крепилась на дно измерительной ячейки.

-

2. На пленку агар-агара наносилась суспензия с бактериями E.Coli объемом 10 мкл и выдерживалась в таком виде в течение 10–15 мин.

-

3. Осуществлялась 3-кратная помывка ячейки дистиллированной водой.

-

4. Ячейка с пленкой агар-агара и с распределенными на ней бактериями Е.Coli заполнялась на 1/2 дистиллированной водой.

В ходе измерений методом АСМ удалось визуализировать отдельную бактерию E.Coli в жидкости, зафиксированную на пленке агар-агара (рис. 3). Однако оказалось, что из-за наличия микротечений в жидкости, где находился образец, высокой эластичности пленки агар-агара в ряде случаев при попадании жидкости под пленку наблюдалось ее набухание и деформация. Это приводило к тому, что не удавалось измерить относительно протяженные участки поверхности с высоким пространственным разрешением и, следовательно, визуализировать группы бактерий E.Coli .

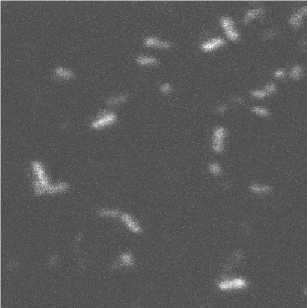

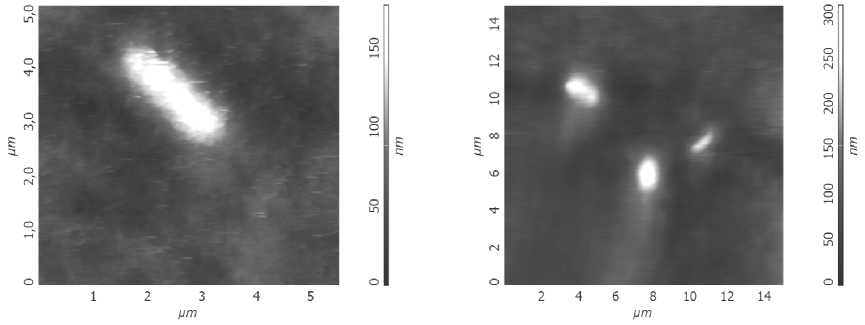

Для устранения этого эффекта решено было нанести агар-агар на пластинку слюды таким образом, чтобы на ее поверхности образовалась тонкая пленка. Применяя данный подход, удалось визуализировать не только одиночные бактерии, но и группы бактерий E.Coli (рис. 4). Результаты исследований позволили получить оценки размеров бактерий E.Coli , соответствующие литературным данным (диаметр ~ 0.5 мкм, длина ~ 2–3 мкм) [11].

б

а

Рис. 4. АСМ-изображения бактерий E.Coli , зафиксированных на пленке агар-агара (массовая доля 1.8 %) на слюде в жидкости.

а — отдельная бактерия, б — группа бактерий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате экспериментов по подбору массовой доли желатина и агар-агара для фиксации бактерий E.Coli выявлено следующее.

— При 3-кратной промывке дистиллированной водой пленки желатина с распределенными на поверхности бактериями E.Coli (как для 0.5 %, так и для 1.8 %) наблюдается фиксация как минимум половины бактерий E.Coli . На пленке агар-агара с массовой долей 0.5 % наблюдалась худшая фиксация по сравнению с желатином, в то время как на пленке агар-агара с массовой долей 1.8 % наблюдается лучшая фиксация, чем для желатина.

— При 5-кратной промывке и при использовании пленок желатина (0.5 %, 1.8% в исходном растворе) наблюдалось меньшее число зафиксированных бактерий E.Coli , чем в случае 3-кратной промывки. Для пленок агар-агара с массовой долей 0.5 % наблюдались осцилляции большинства бактерий E.Coli , свидетельствующие о локальном (точечном) связывании с агар-агаром, в то время как для агар-агара с массовой долей 1.8 % наблюдалась лучшая фиксация бактерий E.Coli , чем для желатина.

— При использовании пленок агар-агара для фиксации бактерий E.Coli в жидкости при проведении измерений методом АСМ из-за наличия микротечений и высокой эластичности пленки агар-агара при попадании жидкости под пленку происходит ее набухание и деформация, что не позволяет проводить измерения на относительно протяженных участках поверхности. Это приводит к тому, что удается визуализировать только отдельные бактерии E.Coli .

— Использование тонкого слоя агар-агара, нанесенного на поверхность слюды, позволяет предотвратить набухание и деформацию пленки и визуализировать достаточно протяженные участки исследуемой поверхности, что дает возможность получить изображения как групп, так и одиночных бактерий E.Coli .

Таким образом, фиксация бактерий E.Coli на агар-агаре, нанесенном на поверхность слюды, позволяет проводить измерения методом АСМ в жидкости и осуществлять визуализацию бактерий в нативном состоянии с высоким пространственным разрешением.

Работа проведена при поддержке: ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы; программы У.М.Н.И.К.