Фиксация сухожилий вращательной манжеты при полном лизисе большого бугорка плечевой кости

Автор: Маковский А.А., Шнайдер Л.С., Поправка Е.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4 т.30, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вопросы тактики ведения пациентов с переломом большого бугорка плечевой кости в настоящий момент остаются открытыми, и хирургическое лечение активно обсуждается в литературе. Переломы без смещения не требуют оперативного лечения, но в случаях асептического лизиса большого бугорка плечевой кости при значимом ограничении функции верхней конечности пациенту может быть показано эндопротезирование плечевого сустава, так как рефиксация сухожилий вращательной манжеты плеча затруднительна ввиду отсутствия анатомического места крепления сухожилий. Решение данной проблемы потенциально позволит улучшить качество жизни пациентов с лизисом большого бугорка плечевой кости.Цель работы - оценить результат лечения пациентки с лизисом большого бугорка плечевой кости после открытой рефиксации сухожилий вращательной манжеты плеча с медиализацией границы суставной поверхности плечевой кости.Материалы и методы. Пациентка 46 лет обратилась на консультацию по поводу ограничения движений и выраженного болевого синдрома в области левого плечевого сустава после вывиха плечевой кости с переломом большого бугорка.Результаты. Пациентке произведен открытый шов сухожилий вращательной манжеты плеча с медиализацией границы суставной поверхности плечевой кости. Через год на контрольном приеме у пациентки отсутствуют жалобы на боли и ограничение движений в левом плечевом суставе.Обсуждение. На сегодняшний день тактика ведения пациентов с лизисом большого бугорка остается открытым вопросом. Эффективность и результаты органосохраняющей хирургии широко не изучены и требуют научной оценки на большем количестве пациентов.Заключение. При помощи хирургической рефиксации сухожилий вращательной манжеты плеча с медиализацией хрящевой поверхности достигнуты отличные функциональные результаты у пациентки с лизисом большого бугорка.

Перелом плечевой кости, повреждение вращательной манжеты плеча, шов сухожилий вращательной манжеты плеча

Короткий адрес: https://sciup.org/142242623

IDR: 142242623 | УДК: 616.717.44-001.5:616.747.12/.16-001:616.74-018.38-089.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2024-30-4-581-587

Текст научной статьи Фиксация сухожилий вращательной манжеты при полном лизисе большого бугорка плечевой кости

Переломы проксимального отдела плечевой кости — очень распространенная травма, среди них отдельно выделяют перелом большого бугорка, который составляет примерно 16,5 % от всех переломов проксимального отдела [1, 2]. До 30 % всех переломов большого бугорка возникают вследствие вывиха плечевой кости [3]. Вывих плеча может сопровождаться определенным характерным комплексом повреждений: переломом суставной впадины лопатки, импрессионным переломом головки плечевой кости, повреждениями капсулы, связок и хрящевой губы сустава, повреждением вращательной манжеты плеча, а также переломами проксимального отдела плечевой кости [3]. После вправления зачастую наступает удовлетворительная репозиция, так как к этому бугорку крепятся сухожилия вращательной манжеты плеча. По данным литературы, тактика ведения пациентов с переломами большого бугорка плечевой кости сводится к тому, что пострадавших с переломами без смещения следует лечить консервативно при помощи иммобилизации, реабилитации и физиотерапии, а смещение больше чем на 3–5 мм требует оперативного вмешательства, суть которого состоит в репозиции и фиксации большого бугорка плечевой кости, в том числе с применением артроскопических методик [4–10].

При случившемся лизисе фрагмента кости возникает вопрос, куда именно фиксировать сухожилия [11–13]. Кость в месте разрушения подвержена остеопорозным изменениям и не имеет кортикальной пластины для фиксации якорных приспособлений, а фиксация к суставной поверхности не обладает должными биологическими возможностями для сращения [11, 12]. Поэтому таким пациентам для восстановления функции и уменьшения болевого синдрома предлагается реверсивное эндопротезирование плечевого сустава [14, 15].

В силу сохранности плечевого сустава, а именно хрящевой поверхности лопатки и плечевой кости, возникает желание отложить эндопротезирование на максимально возможный срок и попытаться восстановить функции плечевого сустава, особенно у молодых пациентов. Поэтому решение этой проблемы поможет улучшить результаты лечения пациентов с лизисом большого бугорка после перелома без использования реверсивного эндопротезирования.

Цель работы — оценить результат лечения пациентки с лизисом большого бугорка плечевой кости после открытой рефиксации сухожилий вращательной манжеты плеча с медиализацией границы суставной поверхности плечевой кости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациентка 46 лет обратилась в консультативно-диагностическое отделение МКНЦ им. Логинова в сентябре 2022 г. В анамнезе — травма при падении с мотоцикла в июне 2022 г., когда пострадавшая была госпитализирована в круглосуточный экстренный стационар г. Москвы с закрытым переломом плато правой большеберцовой кости со смещением отломков и переломовывихом левой плечевой кости. В стационаре произведено устранение вывиха плеча и хирургическое лечение перелома плато большеберцовой кости.

Пациентке осуществляли иммобилизацию левой верхней конечности при помощи косыночной повязки в течение 6 нед. После пациентка была направлена в реабилитационный центр, где в течение 4 недель проходила курс реабилитации. По результатам реабилитационного лечения улучшения функции верхней конечности пациентка не отметила, болевой синдром нарастал, с чем пациентка и была направлена на консультацию в МКНЦ имени А.С. Логинова.

Жалобы на момент обращения — на выраженные боли в течение дня и ночью, существенное ограничение движений в левом плечевом суставе.

Местный статус . Область плечевого сустава без признаков воспаления, деформация и дефигурация отсутствуют. Движения ограничены: отведение 20 ° , приведение 25 ° , внутренняя ротация 40 ° , наружная ротация 0 ° . Движения также ограничены выраженным болевым синдромом. Пассивное отведение 120 ° . Нейроциркуляторных нарушений в верхней конечности нет.

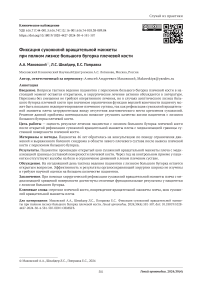

Результаты рентгенологических методов обследования . На рентгенограммах определяется отсутствие анатомических контуров большого бугорка плечевой кости, разрежение костной ткани в его проекции, а также нетипичное положение костного фрагмента, предположительно, фрагмента большого бугорка (рис. 1). Заключение: несросшийся перелом большого бугорка плечевой кости со смещением отломков. При проведении МРТ плечевого сустава диагностирован лизис большого бугорка плечевой кости, отсутствие анатомического места крепления сухожилий вращательной манжеты плеча, дислокация костных остатков большого бугорка кзади и кверху, асептический некроз остатков большого бугорка (рис. 1).

Рис. 1.: а — рентгенограмма плечевого сустава, передне-задняя проекция, 3 мес. после травматического вывиха плеча; б — МРТ плечевого сустава в режиме Т2 с подавлением сигнала от жировой ткани, аксиальная проекция, визуализируется отсутствие большого бугорка плечевой кости; в — МРТ плечевого сустава в режиме Т2 с подавлением сигнала от жировой ткани, корональная проекция, визуализируется отсутствие большого бугорка и свободно лежащее сухожилие надостной мышцы; г — МРТ плечевого сустава в режиме Т2 с подавлением сигнала от жировой ткани, корональная проекция, визуализируется остаток большого бугорка с дислокацией в субакромиальное пространство с признаками аваскулярного некроза

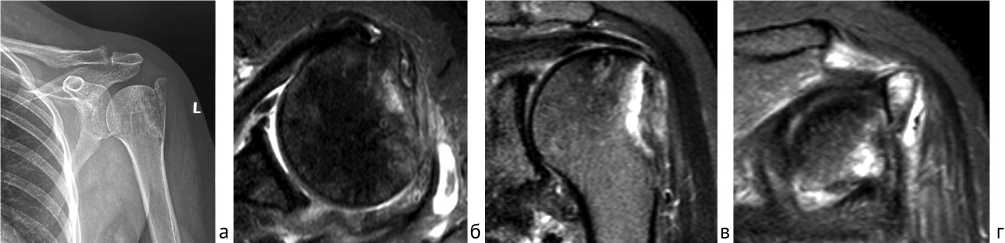

Хирургическое вмешательство осуществляли в положении пляжного кресла. Пациентку размещали на самом краю операционного стола со свисанием плечевого сустава для возможности манипулирования конечностью во время вмешательства. Прямой разрез осуществляли по стандартной методике по типу антеролатерального трансдельтовидного доступа с заходом на акромиальный отросток лопатки на 1 см. Дельтовидную мышцу отсекали от акромиального отростка лопатки при помощи электроножа, вдоль волокон мышцу разводили тупым способом. При ревизии субдельтовидного, субакромиального пространства и сустава обнаружено отсутствие большого бугорка плечевой кости, а также костный фрагмент — остаток большого бугорка, который располагался в субакромиальном пространстве, был подвижен и ограничивал движения в плечевом суставе только в положении крайнего отведения (рис. 2).

Из рубцов выделены сухожилия вращательной манжеты плеча и костный отломок — остаток большого бугорка плечевой кости. После произведена мобилизация сухожилий при помощи леватора тупым способом; при помощи тракции капсулярным зажимом осуществлена проверка мобильности сухожилий (рис. 2).

Рис. 2. Вид операционной раны: а — на сухожилия вращательной манжеты плеча после осуществления доступа к проксимальному отделу плечевой кости браншами пинцета зафиксирован остаток большого бугорка плечевой кости; б — между браншами пинцета костный фрагмент большого бугорка плечевой кости; в — в ране определяется хрящевая поверхность плечевой кости, отсутствие большого бугорка плечевой кости; г — после высвобождения сухожилий вращательной манжеты плеча из рубцов; проверка мобильности сухожилий при помощи тракции

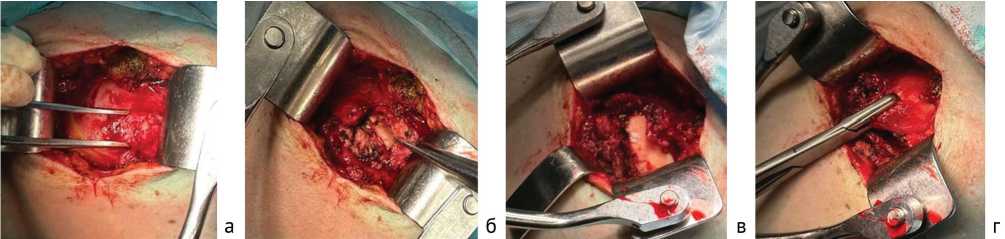

После удаления рубцов и высвобождения сухожилий вращательной манжеты плеча произведена разметка электроножом на суставной поверхности в виде полосы примерно 1 см вдоль всей линии хряща [10]. Хрящ удален при помощи острого распатора, а субхондральная кость зачищена до появления ячеистости (рис. 3).

После сформированы три канала в плечевой кости аналогично тому, как формируются каналы в большом бугорке плечевой кости при трансоссальной фиксации сухожилий вращательной манжеты плеча. В каналы проведены нити-шаттлы (рис. 3).

Произведено rip-stop прошивание сухожилий вращательной манжеты плеча по технике Mason – Allen; лигатуры, выходящие из сухожилий в области суставной поверхности, при помощи нитей-шаттлов проведены через плечевую кость по сформированным каналам; осуществлено завязывание нитей с натяжением сухожилий. С помощью перекреста нитей сформирован двухрядный шов и обеспечена прочная и надежная фиксация с прижиманием большой площади сухожилия к костной ткани (рис. 3), произведено послойное ушивание раны.

Рис. 3. Вид операционной раны: а — после удаления хряща с латерального края суставной поверхности проксимального отдела плечевой кости; б — после проведения нитей-шаттлов через головку плечевой кости; в — после затягивания и завязывания нитей и фиксации сухожилий вращательной манжеты плеча к головке плечевой кости. Контрольная рентгенограмма после операции, прямая проекция (г)

После операции пациентке рекомендована иммобилизация при помощи косыночной повязки в течение 3 нед. и далее курс стандартного реабилитационного восстановительного лечения для пациентов после шва сухожилий вращательной манжеты плеча.

РЕЗУЛЬТАТЫ

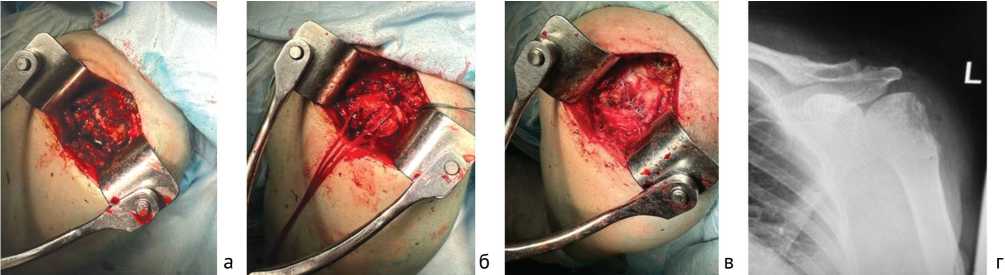

Через год на контрольном приеме у пациентки отсутствуют жалобы со стороны левой верхней конечности. Пациентка не отмечает болевого синдрома в области плечевого сустава и ограничений его движений.

Местный статус: область плечевого сустава без признаков воспаления, без деформации и дефигурации. Амплитуда движений: сгибание — 170 ° , разгибание — 40 ° , отведение — 180 ° , приведение — 25 ° , внутренняя ротация — 70 ° , наружная ротация — 60 ° (рис. 4). Нейроциркуляторных нарушений нет.

V

Рис. 4. Амплитуда движений в плечевых суставах через год после операции

ОБСУЖДЕНИЕ

Данный клинический пример демонстрирует альтернативную хирургическую тактику ведения пациентов с лизисом большого бугорка. Болевой синдром объяснялся наличием поврежденных сухожилий в плечевом суставе, а также элементами капсулита и воспаления в области плечевого сустава. Ограничение движений обусловлено, во-первых, отсутствием фиксации мышц вращательной манжеты плеча, во-вторых, наличием фрагмента бугорка плечевой кости со смещением в область субакромиального пространства, который ограничивал отведение только в крайнем положении. Хрящ сустава абсолютно сохранен. С учетом лизиса большого бугорка и невозможности фиксации сухожилий к плечевой кости пациентке в других медицинских организациях предложено реверсивное эндопротезирование плечевого сустава. В силу молодого возраста пациентка отказалась от предложенной тактики лечения.

При описанном вмешательстве медиализация суставной линии за счет удаления хряща с головки плечевой кости позволяет сформировать аналог большого бугорка плечевой кости и обеспечить фикса- цию сухожилий к головке плечевой кости. Фиксация сухожилий в область нативного бугорка в зону лизиса невозможна ввиду отсутствия костной ткани хорошего качества для подшивания сухожилий как трансоссально, так и с использованием якорных фиксаторов. Учитывая, что суставная поверхность плеча составляет примерно 160°, а её центр смещен примерно на 6 мм медиально, выбранная тактика позволяет сохранить основную часть суставной поверхности. Принимая во внимание, что в норме верхушка большого бугорка располагается всего на 8 мм дистальнее, рычаг силы изменяется незначительно вследствие медиализации точки фиксации сухожилий [16, 17].

Медиализация, конечно, уменьшает площадь суставной поверхности и, тем самым, сокращает объем движений в плечевом суставе, но остаточного объема движений достаточно для бытовых нагрузок [16, 17]. Кроме того, данное вмешательство позволило избежать или отсрочить эндопротезирование плечевого сустава у пациентки 46 лет.

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных этой теме, установление показаний к оперативному лечению и определение хирургической тактики у пациентов после вывиха плеча с переломом большого бугорка на сегодняшний момент остается затруднительным, что делает непростым выбор правильного алгоритма ведения таких больных [18–20].

Основные проблемы при консервативном ведении пациентов с переломом большого бугорка плечевой кости составляют сложности репозиции и проблема кровоснабжения. В ходе консервативного лечения у 50–60 % отмечают смещение отломков [13, 15, 20], что можно связать с уменьшением отека мягких тканей. При неточной репозиции бугорок, сросшийся со смещением, может влиять на ограничение движений в плечевом суставе, нарушая движение мышц вращательной манжеты плеча, которые крепятся к большому бугорку, и просто механически формируя импинджмент-синдром с акромиальным отростком лопатки в момент отведения плеча [13]. Выполнив оперативное вмешательство с достижением точной репозиции и надежной фиксации, клиницисты могут управлять числом подобных осложнений, что нельзя сказать о проблеме кровоснабжения отломанного фрагмента плечевой кости. Этот вопрос остается неизученным и практически неуправляемым. В момент установки диагноза невозможно определить, насколько нарушено кровоснабжение в отломке плечевой кости для дальнейшего формирования правильной тактики ведения пациентов этой группы.

Существующие данные свидетельствуют о том, что адекватная репозиция и надежная фиксация позволяют влиять на кровоснабжение фрагмента кости, уменьшая риски развития лизиса фрагментов или несращения перелома [2, 4, 6, 10, 13]. Но лизис большого бугорка описан и при консервативном лечении переломов без смещения [12].

В настоящее время в нашей клинике осуществлено три хирургических вмешательства предложенным способом у пациентов в возрасте 28, 46 и 53 лет со схожей клинической картиной. Применение данной методики позволило у всех пациентов добиться отличных функциональных результатов.

Остается неизученным вопрос о необходимости фиксации всех переломов большого бугорка плечевой кости во избежание лизиса фрагмента. Описанные выше трудности в лечении встречаются даже у молодых пациентов. Фиксация бугорка возможна миниинвазивно множеством способов и не относится к сложным технически вмешательствам. Данная тема требует дальнейшего изучения и обобщения клинического материала для возможной научной оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентки с лизисом большого бугорка медиализация суставной линии с удалением полоски суставного хряща позволила сформировать место для фиксации сухожилий вращательной манжеты плеча. Предложенный в описанном клиническом случае способ хирургической фиксации сухожилий вращательной манжеты плеча стал хорошей альтернативой реверсивному эндопротезированию и позволил достичь отличных функциональных результатов.

Список литературы Фиксация сухожилий вращательной манжеты при полном лизисе большого бугорка плечевой кости

- Bergdahl C, Ekholm C, Wennergren D, et al. Epidemiology and patho-anatomical pattern of 2,011 humeral fractures: data from the Swedish Fracture Register. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:159. doi: 10.1186/s12891-016-1009-8

- Rudran B, Little C, Duff A, et al. Proximal humerus fractures: anatomy, diagnosis and management. Br J Hosp Med (Lond). 2022 2;83(7):1-10. doi: 10.12968/hmed.2021.0554

- Robinson CM, Shur N, Sharpe T, et al. Injuries associated with traumatic anterior glenohumeral dislocations. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(1):18-26. doi: 10.2106/JBJS.J.01795

- Rouleau DM, Mutch J, Laflamme GY. Surgical Treatment of Displaced Greater Tuberosity Fractures of the Humerus. J Am Acad Orthop Surg. 2016;24(1):46-56. doi: 10.5435/JAAOS-D-14-00289

- Huntley SR, Lehtonen EJ, Robin JX, et al. Outcomes of surgical fixation of greater tuberosity fractures: A systematic review. Orthop Traumatol Surg Res. 2020;106(6):1119-1126. doi: 10.1016/j.otsr.2020.05.005

- Kumar S, Mishra A, Singh H, et al. Surgical fixation of isolated greater tuberosity fractures of the humerus- systematic review and meta-analysis. J Clin Orthop Trauma. 2021;23:101670. doi: 10.1016/j.jcot.2021.101670

- Hohmann E, Keough N, Glatt V, Tetsworth K. Surgical treatment of proximal humerus fractures: a systematic review and meta-analysis. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2023;33(6):2215-2242. doi: 10.1007/s00590-022-03436-3

- Huntley SR, Lehtonen EJ, Robin JX, et al. Outcomes of surgical fixation of greater tuberosity fractures: A systematic review. Orthop Traumatol Surg Res. 2020;106(6):1119-1126. doi: 10.1016/j.otsr.2020.05.005

- Ji JH, Jeong JJ, Kim YY, et al. Clinical and radiologic outcomes of arthroscopic suture bridge repair for the greater tuberosity fractures of the proximal humerus. Arch Orthop Trauma Surg. 2017;137(1):9-17. doi: 10.1007/s00402-016-2586-6

- Li R, Cai M, Tao K. Arthroscopic reduction and fixation for displaced greater tuberosity fractures using the modified suture-bridge technique. Int Orthop. 2017;41(6):1257-1263. doi: 10.1007/s00264-017-3461-y

- Hess F, Bohnert L, Jaberg L, et al. Tuberosity union in patients with proximal humerus fractures treated with reverse shoulder arthroplasty: a technical note and exploratory analysis. Int Orthop. 2020;44(12):2711-2717. doi: 10.1007/s00264-020-04831-3

- Miyamura S, Lans J, Min KS, et al. Bone resorption of the greater tuberosity after open reduction and internal fixation of complex proximal humeral fractures: fragment characteristics and intraoperative risk factors. J Shoulder Elbow Surg. 2021;30(7):1626-1635. doi: 10.1016/j.jse.2020.09.014

- Su F, Tangtiphaiboontanam J, Kandemir U. Management of greater tuberosity fracture dislocations of the shoulder, JSES Reviews, Reports, and Techniques. 2023. doi: 10.1016/j.xrrt.2023.07.007

- Гюльназарова С.В., Мамаев В.И., Зубарева Т.В. Осложнения при эндопротезировании плечевого сустава у пациентов с застарелыми переломами и переломо-вывихами проксимального отдела плечевой кости. Гений ортопедии. 2016;(1):48-51. doi: 10.18019/1028-4427-2016-1-48-51

- Chandra Mohapatra N, Sahoo US, Sahoo MM. Effect of tuberosity repair on functional outcome of reverse shoulder arthroplasty in proximal humerus fractures. Chin J Traumatol. 2023;26(2):94-100. doi: 10.1016/j.cjtee.2022.12.001

- Mizuki Y, Senjyu T, Ito T, et al. Extreme Medialized Repair for Challenging Large and Massive Rotator Cuff Tears Reveals Healing and Significant Functional Improvement. Arthroscopy. 2023;39(10):2122-2130. doi: 10.1016/j.arthro.2023.03.030

- Lee KW, Moon KH, Ma CH, et al. Clinical and Radiologic Outcomes After Medializing and Not Medializing Rotator Cuff Tendon Attachment Site on Chronic Retracted Rotator Cuff Tears. Arthroscopy. 2018;34(8):2298-2307. doi: 10.1016/j.arthro.2018.03.015

- Guo S, Zhu Y, Lu Y, et ak. Clinical and radiologic outcomes after tendon insertion medialized repair of large-to-massive rotator cuff tears. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2023;37(4):391-397. (In Chinese) doi: 10.7507/1002-1892.202212019

- Iglesias-Rodríguez S, Domínguez-Prado DM, García-Reza A, et al. Epidemiology of proximal humerus fractures. J Orthop Surg Res. 2021;16(1):402. doi: 10.1186/s13018-021-02551-x

- Brorson S, Palm H. Proximal Humeral Fractures: The Choice of Treatment. In: Falaschi P, Marsh D, editors. Orthogeriatrics: The Management of Older Patients with Fragility Fractures [Internet]. 2nd ed. Cham (CH): Springer; 2021. doi: 10.1007/978-3-030-48126-1_10