Филипповские трикветры (Южный Урал)

Автор: Фдоров В.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Знак трикветра в культурах ранних кочевников встречается сравнительно нечасто. Он имеет распространение преимущественно в степных районах, расположенных к востоку от Южного Урала, где известен в петроглифах, на металлических предметах конской упряжи, бронзовых зеркалах, металлических бляхах, войлочных изделиях. В статье рассматривается серия изображений трикветра на изделиях из кург. 1 и 4 могильника Филипповка I, который принадлежит высшей знати ранних кочевников Южного Урала. Погребения, где они найдены, имеют «царский» статус. Там обнаружены золотые оковки в виде трикветра, 20 фигурок архаров и ручка сосуда в виде фигуры лошади, на бедрах которых нанесен этот знак. Наибольший интерес представляет железный меч, на инкрустированном золотом клинке которого изображены сцены с участием людей и животных. Трижды в этих инкрустациях встречается знак трикветра. На основе анализа изображений выдвинута гипотеза о том, что на мече представлены сцены из иранской мифологии, в которых трикветром обозначена Хварна (фарн). Они имеют аналогии в сасанидском искусстве: на серебряных блюдах часто встречается мотив добычи Хварны иранскими царями. Тот факт, что изображения трикветра в Филипповке I обнаружены только в материалах «царских» курганов и все они выполнены из золота или находятся на золотых предметах, указывает на принадлежность этого знака к символике, использование которой было прерогативой высшей знати ранних кочевников Южного Урала.

Ранние кочевники, Южный Урал, «царские» курганы, символика, трикветр, хварна

Короткий адрес: https://sciup.org/145145974

IDR: 145145974 | УДК: 903.5(470.56):903'15:003.628 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.101-109

Текст научной статьи Филипповские трикветры (Южный Урал)

Знак трикветра*, известный во многих культурных традициях древности, сравнительно редко встречается в памятниках скифского времени на территории Великого пояса степей. Специалисты чаще всего рассматривают его вместе со свастикой и «вихревыми розетками» [Королькова, 2009; Бейсенов и др., 2017; Джумабекова, Базарбаева, 2018], в которых видят преимущественно солярную символику. В археологических материалах встречаются как изображения собственно знака трикветра, так и зооморфные изделия, в которых головы или тела различных животных образуют подобие этого знака. На Южном Урале знак трикветра изве стен только в материалах царских кург. 1 и 4 могильника Филипповка I (рис. 1). В них встречено 31 его изображение, все из золота или на золотых изделиях. В Филипповке I нет свастик, «вихревые розетки» использованы в декоре только очень немногих предметов конской упряжи [Яблонский, 2013, кат. 45, 48, 49, 2741]. Трикветры же представлены в золотых оковках деревянных сосудов, на нашивных бляшках и в золотых инкрустациях на мече. Между ними и «вихревыми розетками» в Филипповке I нет «точек соприкосновения», что позволяет сосредоточить свое внимание только на самом знаке трикветра.

Объекты исследования и обсуждение результатов

В материалах Филипповки I, датированных в интервале от рубежа V–IV до третьей четверти IV в. до н.э. [Трейстер, Яблонский, 2012, с. 284], имеются следующие предметы с изображением трикветра:

-

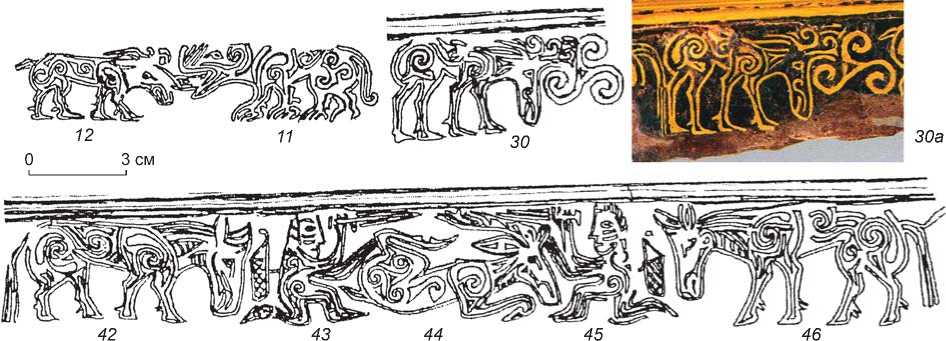

1) пять небольших плоских оковок деревянных сосудов в виде трикветра, кург. 1, тайник 1 [Коллекции…, 2018, кат. 540, 582–585] (рис. 2);

-

2) прорезная оковка сосуда, в нижней части которой вписано в круг изображение трикветра с сильно изогнутыми серповидными ветвями, подчеркнутыми отверстиями в виде «запятой»-магатамы**, кург. 1, тайник 1 [Там же, кат. 335] (рис. 3);

-

3) полая ручка со суда в виде фигурки лошади, на каждом бедре которой находится углубленное изоб-

- 55*

Рис. 1. Местоположение курганного могильника Филипповка I.

ражение трикветра со спирально закрученными концами ветвей, кург. 1, тайник 1 [Там же, кат. 466] (рис. 4, 1 );

-

4) 20 фигурок архаров с аналогичным изображением трикветра, кург. 1, тайник 2 [Там же, кат. 785–804] (рис. 4, 2 );

-

5) железный меч, на инкрустированном золотом клинке которого имеются три изображения трикве-тров со спирально закрученными концами ветвей, кург. 4, погр. 2 [Яблонский, 2013, кат. 296] (рис. 5).

Пять оковок из кург. 1 представляют собой изображения собственно трикветра, лишенные какого-либо контекста. Они имеют небольшие размеры – от 1,1 × × 1,3 см до 1,6 × 2,0 см. У четырех слегка изогнутые ветви трикветра закручены вправо, у одной – влево (см. рис. 2). Среди других небольших оковок, во множестве найденных в этом кургане и имеющих в основном вид разного рода завитков, они, собственно говоря, ничем не выделяются [Фёдоров, 2012, рис. 13, 5 ; 14, 5 ]. Похожая ситуация наблюдается в древностях Кубани среднесарматского времени, где золотые нашивные бляшки в виде трикветра являются лишь одним из многих типов бляшек [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 54, 6 ; Марченко, 1996, рис. 11, 72], но ввиду большого хронологического разрыва между ними и филипповскими скорее можно предполагать простое совпадение.

Остальные филипповские трикветры явным образом связаны с другими изображениями, что делает небезнадежными попытки выявить их семантику. Оковка с трикветром в круге плоская, размером 3,8 × 2,5 см (см. рис. 3). Знак выполнен гравировкой, посередине небольшая окружность, пространства между ветвями представляют собой отверстия в виде «запятой»-магатамы. Круг с вписанным в него трикветром составляет единое целое с трапециевидной пластиной, на которой изображена голова грифона с сильно вытянутым сомкнутым клювом без вос-

Рис. 2. Золотые оковки деревянных сосудов в виде трикветров, могильник Филипповка I, кург. 1, тайник 1 (по: [Коллекции…, 2018, кат. 540, 582–585]).

Рис. 3. Золотая оковка деревянного сосуда с изображением вписанного в круг трикветра (по: [Коллекции…, 2018, кат. 335]).

ковицы, за затылком – два завитка. В Филипповке I известно несколько аналогичных изображений, например на окончании ручки деревянного сосуда [Коллекции…, 2018, кат. 453].

Подобные трикветры встречаются и в других культурах кочевников восточной части Евразийских степей эпохи раннего железа. В Северо-Западном Китае (Синьцзяне) в могильнике Яньбулакэ VII–VI вв. до н.э. найдено колесико, форма которого аналогична филипповскому знаку [Шульга, 2010, рис. 52, 25 ; 81, 32 ] (рис. 6, 2 ). Такой трикветр изображен на уздечной

Рис. 4. Золотые фигурки животных с углубленными изображениями трикветра на бедрах, Филипповка I, кург. 1.

1 – ручка сосуда в виде фигурки лошади, тайник 1 (по: [Коллекции…, 2018, кат. 466]); 2 – фигурка архара, тайник 2 (по: [Коллекции…, 2018, кат. 801]).

3 cм

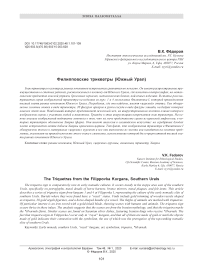

Рис. 5. Изображения на инкрустированном золотом лезвии железного меча (указаны их порядковые номера в линейных композициях), Филипповка I, кург. 4, погр. 2.

11 , 12, 30, 42–46 – по: [Яблонский, Рукавишникова, Шемаханская, 2011, рис. 5, 7, 8]; 30а – по: [Яблонский, 2013, с. 87, кат. 296].

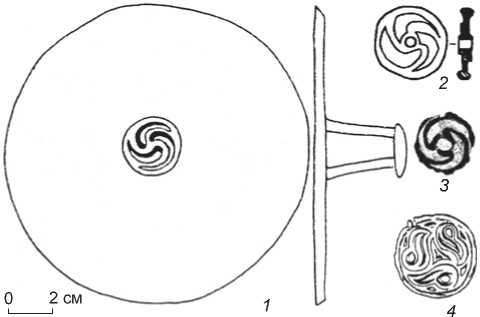

Рис. 6. Знак трикветра на предметах из Северного Казахстана и Восточной Сибири.

1 – бронзовое зеркало, с. Тесинское, Минусинская котловина, тагар-ская культура (по: [Членова, 1967, табл. 21, 1 ]); 2 – бронзовое колесико, могильник Янбулакэ, Синьцзян (по: [Шульга, 2010, рис. 52, 25 ]); 3 – железная уздечная бляшка с золотой инкрустацией, могильник Тасмола-5, Северный Казахстан, тасмолинская культура (по: [Кадырбаев, 1966, рис. 72]); 4 – золотая «кокарда», могильник Дужерлиг-Ховузу I, Тува, саглынская культура (по: [Грач, 1980, рис. 68]).

Рис. 7. Фрагмент седельной покрышки, Второй Башадар-ский курган, пазырыкская культура (по: [Руденко, 1960, табл. CXVII, 2 ]).

бляшке из кург. 3 могильника Тасмола-5 того же времени [Кадырбаев, 1966, рис. 72] (рис. 6, 3). Достаточно много и других металлических изделий, несущих данный тип знака. Он есть на кнопках тагарских зеркал (рис. 6, 1), бляшках [Членова, 1967, с. 85, табл. 21, 1; Кунгурова, Оборин, 2013, рис. 3, 1; 9, 1], но никогда не сочетается с образом хищной птицы. Трикветры, связанные с этим образом, встречаются в разных регионах и в различные периоды. Более всего известны изделия с окончаниями всех ветвей в виде голов хищной птицы. Подобные изображения не имеют ничего общего с филипповским. Пожалуй, лишь у золотой «кокарды» из кург. 2 могильника саглынской куль- туры Дужерлиг-Ховузу I VI–V вв. до н.э. можно уловить некоторое сходство. На ней трикветр составлен из трех изображений головы хищной птицы, вписанных в круг, причем эти головы по форме напоминают «запятые»-магатамы [Грач, 1980, с. 35–36, рис. 68] (рис. 6, 4).

Аналогии филипповскому трикветру, находящиеся в контекстуальной связи с образом хищной птицы, имеются в материалах пазырыкской культуры – на войлочном украшении седельной покрышки из Второго Башадарского кургана. На двух изображениях грифонов анфас объем груди передан тремя «запятыми»-магатамами из войлока другого цвета, образующими трикветр [Руденко, 1960, табл. CXVII, 2 ]. У одной фигуры направление ветвей по часовой стрелке, у другой – против (рис. 7). Круг с трикветром в сочетании с изображением головы грифона очень напоминает филипповское изделие.

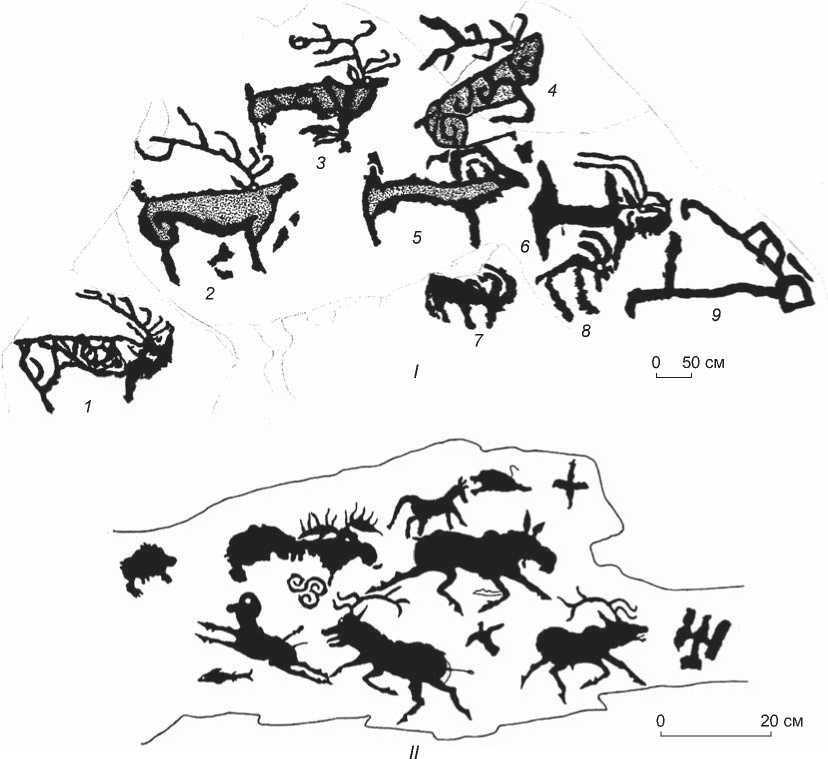

Если происхождение знака с ветвями, образованными фигурами в виде «запятой»-магатамы, устанавливается легко – это степи к востоку от Южного Урала, то истоки изображения трикветров с узкими, спирально закрученными ветвями, наиболее распространенные в Филипповке I, не ясны. Такие знаки иногда встречаются в петроглифах, например на камне 40 у подножия горы Алды-Мозага на верхнем Енисее [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, рис. 197] (рис. 8, II ), но их датировка затруднительна, они могут быть как старше, так и младше филипповских. Углубленные в металл изображения трикветров, т.е. такие, как на фигурках животных из Филипповки I, хорошо известны в кобанской культуре Северного Кавказа, на щитках полуовальных (сегментовидных) пряжек [Козенкова, 2013, табл. 35, 5 , 7 ]. Несмотря на большое сходство с филипповскими, генетически их никак нельзя связать. Кобанские пряжки датируются XIII – первой половиной XII в. до н.э. [Там же, с. 75] и имеют только внутрикавказские аналогии [Там же, табл. 35, 10 , 12 ].

Трем трикветрам, выполненным золотом на железном клинке меча, имеется единственная аналогия по способу исполнения – на уздечной бляшке из могильника Тасмола-5, но сам знак иного типа (см. рис. 6, 3 ). В специальной статье, посвященной этому мечу, авторы очень подробно рассмотрели все изображения людей и животных. Каждому из них были присвоены номера, на которые мы будем далее ссылаться. Авторы предполагают, что в сюжетных сценах, разворачивающихся на плоскостях клинка, изображено «сказание о воине-герое и воине-колдуне» [Яблонский, Рукавишникова, Шемаханская, 2011, с. 240]. Но трикветрам в статье уделено очень мало внимания, между тем их роль в повествовании, с нашей точки зрения, одна из ключевых. Один трикветр, закрученный по часовой

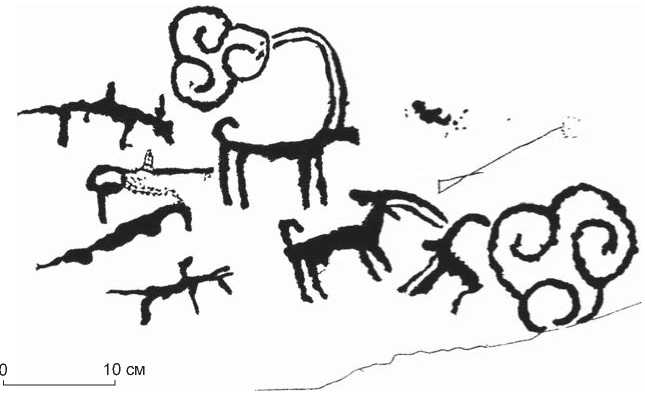

Рис. 8. Наскальные рисунки с изображениями трикветров на фигурах животных.

I – знак на плече оленя-вожака ( 4 ), петроглифы горы Хербис, группа 5 (по: [Килуновская, 2003, рис. 7, 4 ]); II – трик-ветр, проецирующийся на тело лося-самца, петроглифы у подножия горы Алды-Мозага, камень 40 (по: [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, рис. 197]).

стрелке, изображен на бедре хищника с когтистыми лапами (см. рис. 5, 11 ), раскрывшего пасть и старающегося схватить оленя (см. рис. 5, 12 ) за морду, но в пасть, по мнению авторов статьи, попадают направленные вперед оленьи рога. Если это так, то перед нами редчайший случай изображения успешного противостояния травоядного животного хищнику. Во всех остальных «сценах терзания», коих на клинке еще 10, хищник хватает жертву за морду, что вообще характерно для филипповского искусства (только в одной из них второй хищник хватает оленя за зад). На рассматриваемом изображении морда оленя действительно направлена вниз, мимо пасти хищника, изгиб «шея–морда» образует достаточно крутую дугу, как у тех животных, на которых никто не нападает (см. рис. 5, 30 , 30а ). У оленей же, подвергшихся нападению, изгиб очень невелик ( 9 , 17 , 20 , 31 , 39 , 41 ) либо эта линия практически прямая ( 22 , 24 ). Рога у многих фигур сохранились плохо.

Там, где они хорошо различимы, рога откинуты далеко назад и частично торчат прямо вверх, иначе бы они мешали изображению терзания. В интересующей нас сцене рога сохранились плохо. Виден один откинутый назад рог, один отро сток торчит вверх, другой, короткий, направлен вперед и вниз. Что касается направления отро стков прямо вперед, в результате чего «в пасти у хищника оказываются рога» [Там же, с. 233], то это не очевидно, линии инкрустации здесь как будто смещены, скорее всего, из-за плохой сохранности полотна меча в данном месте. На соответствующем участке оборотной стороны клинка находится совершенно разрушенное изображение 35. Так что, возможно, «сцена отражения оленем нападения хищника» [Там же] – результат огрехов реконструкции, и здесь изображена обычная «сцена терзания». Но полно стью исключать более сложные «отношения» между оленем и хищником, по-видимому, нельзя. Это единственная сцена, где на теле хищника изображен трикветр и, возможно, не случайно. На оборотной стороне меча он находится уже на фигуре оленя, причем закручен в противоположном направлении.

Изображение трикветра с ветвями, закрученными по часовой стрелке, имеется на свободном поле лезвия того же меча, между фигурками оленя и горного барана, причем он касается оленьих рогов (см. рис. 5, 30 ). Авторы статьи даже предполагают, что знак «является продолжением рогов наклоненной головы оленя» [Там же, с. 235]. Кажется, это не так, знак изображен отдельно, но очень близко к рогам. Трикветры, расположенные среди фигур животных (преимущественно травоядных), – достаточно известный мотив в петроглифах Саяно-Алтая. Иногда они находятся изолированно от других фигур, как, например, в Куйлуг-Хеме (камень VIII) [Дэвлет, 2001, табл. 6], но иногда непосредственно взаимодействуют с ними. На камне VII Куйлуг-Хема среди изображений животных и людей размещено семь трикветров, причем два самых крупных касаются рогов горных козлов [Там же, табл. 4, 3 ; 5] (рис. 9). Мотив касания рогами трикветра, имеющийся и на филипповском мече, как бы подчеркивает, что этот знак и травоядные животные притягиваются друг к другу. На некоторых рисунках трикветр изображен на фигуре животного. Так, в группе 5 петроглифов горы Хербис (Тува) он нанесен на плечо одного из четырех оленей, который расположен выше всех, идет вперед и вверх, это явный вожак [Килу-новская, 2003, рис. 7, 4 ] (см. рис. 8, I , 4 ). На камне 40 у подножия горы Алды-Мозага на верхнем Енисее выразительный трикветр со спирально закрученными ветвями проецируется на фигуру лося-самца примерно в районе плеча [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, рис. 197] (см. рис. 8, II ).

Как уже отмечалось, в материалах Филипповки I наиболее часто встречается изображение трикве-тра на фигурах травоядных животных. О том, что это не просто орнамент, говорит как сам знак, так и его расположение на бедре центрального персонажа в сцене жертвоприношения оленя, изображенной на лезвии меча. Именно в этой сцене, возможно, кроется разгадка семантики знака у ранних кочевников Южного Урала. Вряд ли можно сомневаться в том, что в композициях на клинке олень, противостоящий хищнику с трикветром на бедре, олень, касающийся рогами трикветра, и олень с трикветром на бедре – одно и то же животное. Предлагавшиеся до сих пор толкования изображений на мече исходили из того, что главные герои этого «рассказа» – люди. «История оленя с трикветром» оставалась фактически за рамками истолкований.

Сцена жертвоприношения оленя (см. рис. 5, 42–46 ) привлекает наибольшее внимание среди всех, представленных на полотне меча. Два человека схватили лежащего оленя, один за вывернутую вверх ногу, другой за рога или ухо, и каждый направляет вперед вторую руку с кинжалом. Персонажи, схватившие оленя, во всем подобны друг другу, у них одинаковые позы, фигуры, лица, оружие (кинжалы и висящие за спиной колчаны с луками). Кони, стоящие позади каждого, тоже абсолютно одинаковые. Очевидно, правы В.Г. Котов и Р.Б. Исмагил, предположившие, что здесь изображено противостояние двух братьев, ведь персонажи направляют острия оружия не столько на оленя, сколько друг на друга [2013, с. 80]. Сюжет противостояния братьев весьма характерен для многих мифологий мира, и в частности иранской, где нередок мотив гибели праведного героя от руки его злобного и завистливого брата. Так погибают Йима и Эрадж. Причем эти

Рис. 9. Изображения горных козлов, касающихся рогами трикветров, петроглифы Куйлуг-Хема, камень VII (по: [Дэвлет, 2001, табл. 4, 3 ]).

Рис. 10. Сасанидское блюдо с изображением шаха Йездигерда I, поражающего копьем оленя с трехчастной фигурой на бедре, Метрополитен-музей (по: [Plate…]).

события имеют глобальные последствия: после убийства Йимы на земле восторжествовало зло, а гибель Эраджа предопределила участь Турана быть вечным врагом Ирана. Предводители иранцев и туранцев в перипетиях этой вражды стремятся овладеть Хварной, потерянной их общим предком Йимой, причем вновь совершаются братоубийства: Франграсйан убивает своего брата Агрераса, а Рустам гибнет от рук своего брата Шагада*.

В сцене жертвоприношения оленя, может быть, представлена аллегория борьбы ариев и туранцев за Хварну, изображенную в виде оленя с трикве-тром на бедре. Каждый из персонажей тянет его в свою сторону и в то же время

Рис. 11. Сасанидское блюдо с изображением орла, схватившего газель, на плече и бедре которой имеются знаки трикветра, Государственный Эрмитаж (по: [Тревер, Луконин, 1987, с. 115]).

стремится поразить другого кинжалом. Добыча, поимка Хварны в виде дикого, преимущественно копытного, животного – один из частых мотивов иранского искусства. Так, на сасанидских блюдах нередко изображены иранские шахи, поражающие разных зверей – баранов, горных козлов, газелей, кабанов, львов, и это мотив добычи Хварны [Тревер, Луконин, 1987, с. 56–57]. В числе жертв есть и олени, причем в одной сцене (блюдо из собрания Метрополитен-музея) шах Йездигерд I поражает оленя с фигурой на бедре, состоящей из трех полукругов, т.е. родственной трик-ветру [Plate…] (рис. 10). Заметим, что на телах травоядных животных в сценах охоты, изображенных на са-санидских блюдах, известны и настоящие трикветры, например, на бедре и плече газели, которую схватил орел [Тревер, Луконин, 1987, с. 115] (рис. 11).

Таким образом, на мече из погр. 2 кург. 4 запечатлена своеобразная «история Хварны». Потерянная Йимой, она пребывает в природе, находясь то на небе, то в глубине моря. На полотне меча происходящие с Хварной перипетии, вероятно, показаны в виде ее перехода от животного к животному – от мира мрака (волк) к миру света (олень). В то время, когда Хварна пребывает в «солнечном олене», за нее завязывается борьба между братьями – арием и туром. На мече не показан результат борьбы, но контекстуально он выражается в том, что Хварна теперь находится у того, в чьих руках меч.

Остальные изображения трикветра в материалах Филипповки I также могут быть истолкованы в рамках сюжетов, связанных с Хварной. Она отлетела от Йимы в виде птицы Варагн (орла, сокола) и в том же обличье вернулась к Траэтаоне. Трикветр с головой хищной птицы сверху, очевидно, изображает Хвар-ну в этой ипостаси. В сказании об Ардашире Хварна сопровождает его в виде красивого барана, а потом оказывается на крупе коня Ардашира. И этому соответствуют изображения трикветров на фигурах баранов и коня.

Заключение

Поиск аналогий филипповским трикветрам показал, что основной ареал распространения знака, вписанного в круг и образованного при помощи углубле-ний/отверстий в виде «запятых», в VII–IV вв. до н.э. – степная полоса к востоку от Южного Урала. Здесь же находятся наскальные рисунки, на которых изображены трикветры, касающиеся рогов и помещенные на тело травоядных животных, – сюжеты, зафиксированные и в Филипповке I.

Не очень ясно происхождение трикветра со спирально закрученными концами, наиболее часто встречающегося в материалах памятника. Близкие по морфологии знаки известны в комплексах очень ранних могильников кобанской культуры, расположенных далеко на западе. В ранней и классической скифской культуре этот знак как будто совсем не представлен, равно как и в древностях савроматов Подонья и Поволжья. На Южном Урале, кроме Филипповки I, его тоже больше нигде нет. К востоку от Урала подобные трикветры известны только в петроглифах, точная датировка которых затруднительна. И все же восточное происхождение этого типа знака более вероятно, чем западное.

В Филипповке I изображения трикветра обнаружены только в материалах «царских» кург. 1 и 4, причем в значительном количестве – более 30 экз. Эти обстоятельства, а также то, что все они или выполнены из золота, или находятся на золотых предметах, указывают на принадлежность знака к символике, использование которой входило в прерогативу лишь высшей знати ранних кочевников Южного Урала. Контекст изображений позволяет предположить, что знак трикветра является символом Хварны. Обладающий Хварной предводитель или военачальник попадал под особое покровительство богов и, как следствие, становился непобедимым, неуязвимым, удачливым. В военизированном обществе ранних кочевников Южного Урала, ориентированном во внешних связях на ахеменидский Иран, подобная идея могла иметь большую популярность. Сам трикветр, образ которого попал на Южный Урал из восточных по отношению к нему районов Великого пояса степей, в процессе контактов с Ираном мог быть переосмыслен как символ Хварны. Хотя нельзя исключать и того, что подобные преставления существовали и в собственно кочевнической среде, причем не только на Южном Урале, но и в районах, расположенных восточнее. При изучении семантики головного убора из Алучайдена китайский исследователь Чжен Зы-минь пришел к выводу, «что в то время племена в Ор-досе верили в зороастризм. На этом основании можно говорить о разнообразных культурных обменах и этнических взаимодействиях между кочевниками Евразии по трассе Шелкового пути» [Чжен Зыминь, 2015, с. 380]. Предположение о зороастризме в Ордосе, конечно, чересчур смелое. Но то, что ордосские кочевники могли исповедовать какую-то форму дозоро-астрийской религии, сходную с верованиями номадов Южного Урала, исключать нельзя. Следует отметить и наличие среди находок в Алучайдене зооморфного трикветра [Ковалев, 1999, рис. 2, 11].

Работа выполнена в рамках НИОКТР № АААА-А19-119042490023-5 «Музей археологии и этнографии: коллекционные ресурсы, исследовательская деятельность и новые информационные технологии».

Список литературы Филипповские трикветры (Южный Урал)

- Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., Дуйсенбай Д.Б., Ахияров И.К. Вихревые композиции в искусстве саков Центрального Казахстана // Археологiя i давня iсторiя України. – 2017. – Вып. 2. – С. 40–58.

- Голан А. Миф и символ. – Иерусалим: Тарбут; М.: Русс-лит, 1994. – 376 с.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

- Гущина И.И., Засецкая И.П. «Золотое кладбище» Римской эпохи в Прикубанье. – СПб.: Фарн, 1994. – 172 с.

- Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А. Иллюстрация к эпосу об Алпамысе и некоторые параллели сюжету в искусстве древних кочевников: К изучению семантики вихревых композиций // Археология Казахстана. – 2018. – № 1/2. – С. 106–117.

- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне: мир наскального искусства России. – М.: Алетейя, 2005. – 472 с.

- Дэвлет М.А. Петроглифы Куйлуг-Хема // Мировоззрение древнего населения Евразии. – М.: Старый сад, 2001. – С. 370–438.

- Кадырбаев М.К. Памятники тасмолинской культуры // Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.И. Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1966. – С. 303–433.

- Килуновская М.Е. Наскальные изображения на горе Хербис (Пий-Хемский кожуун Республики Тыва) // Семенов Вл.А. Суглуг-Хем и Хайыракан – могильники скифского времени в Центрально-Тувинской котловине. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2003. – С. 214–237.

- Ковалев А.А. О связях населения Саяно-Алтая и Ордоса в V–III вв. до н.э. // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – С. 75–82.

- Козенкова В.И. Кобанская культура и окружающий мир: Взаимосвязи, проблемы судьбы и следов разнокультурных инфильтраций в местной среде. – М.: Таус, 2013. – 252 с.

- Коллекции Филипповских курганов из фондов Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН. – Уфа: Китап, 2018. – 400 с.

- Королькова Е.Ф. Знаковая система, приемы композиции и некоторые устойчивые мотивы в искусстве звериного стиля (зооморфные свастики и вихревые розетки) // Нижневолж. археол. вестн. – 2009. – Вып. 10. – С. 64–72.

- Котов В.Г., Исмагил Р.Б. Семантика декорированного оружия ранних кочевников Евразии // Уфим. археол. вестн. – 2013. – Вып. 13. – С. 68–90.

- Кунгурова Н.Ю., Оборин Ю.В. Клад, обнаруженный на р. Уйбат (Минусинская котловина) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 2. – С. 126–136.

- Марченко И.И. Сираки Кубани: По материалам погребений Нижней Кубани. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 1996. – 336 с.

- Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). – СПб.: Журнал «Нева»; М.: Летний сад, 1998. – 560 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 360 с.

- Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро: Собрание Государственного Эрмитажа: Художественная культура Ирана III–VIII веков. – М.: Искусство, 1987. – 156 с., 124 табл. ил.

- Трейстер М.Ю., Яблонский Л.Т. К вопросу об абсолютной дате могильника Филипповка I // Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье (V–III вв. до н.э.) / под ред. М.Ю. Трейстера, Л.Т. Яблонского. – М.: Таус, 2012. – Т. 1. – С. 282–284.

- Фёдоров В.К. Материалы к каталогу неизданных предметов из драгоценных металлов, найденных в кургане 1 Филипповского могильника // Пшеничнюк А.Х. Филипповка: Некрополь кочевой знати IV в. до н.э. на Южном Урале. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. – С. 235–257.

- Чжен Зыминь. К вопросу распространения и связи ордосских бронз в степях Великого Шелкового пути // Древние культуры Северного Китая, Монголии и Байкальской Сибири. – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2015. – Т. I. – С. 377–385 (на кит., рус., монг., англ. яз.).

- Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. – М.: Наука, 1967. – 300 с.

- Шульга П.И. Синьцзян в VIII–III вв. до н.э.: (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2010. – 240 с.

- Яблонский Л.Т. Золото сарматских вождей: Элитный некрополь Филипповка I (по материалам раскопок 2004–2009 гг.): каталог коллекции. – М.: ИА РАН, 2013. – Кн. I. – 232 с.

- Яблонский Л.Т., Рукавишникова И.В., Шемаханская М.С. «Золотой» меч из царского кургана № 4 могильника Филипповка I // ВДИ. – 2011. – № 4. – С. 219–250.

- Mackenzie D.A. The Migration of Symbols. – L.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.; N.-Y.: Alfred A. Knopf, 1926. – 220 p.

- Plate: the king Yazdgard I, slaying a stag, ca. A.D. 399–420. Metropolitan Museum of Art. – URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/326007 (дата обращения: 26.03.2019 г.)