Философия творчества и наука: грани взаимодействия

Автор: Бескова И.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Философские науки

Статья в выпуске: 10-1 (37), 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследования в сфере философии творчества носят не просто междисциплинарный характер, но обладают мультидисциплинарным статусом, столь ярко выраженным, что, по существу, знания из практически любой дисциплины могут быть привлечены для более адекватного и расширенного понимания творческого процесса. И поскольку философия творчества способна выступать как сфера приложимости объединенных усилий и зона ассоциации интересов разных дисциплин, она может рассматриваться как, своего рода, пробный камень для выявления эффективности разработок не только в отдельных отраслях науки, но и возможностей их плодотворной интеграции. Современная философия обладает достаточным потенциалом развития для того, чтобы, используя свои ресурсы, помогать исследователям, работающим в рамках других дисциплин, взглянуть непредвзято на те методологические основания их подходов, которые лежат в самом сердце стратегий их работы. В статье обосновывается нереалистичный характер ожиданий того, что выявление нейрологических коррелятов разных составляющих мыслительной активности позволит реконструировать ситуацию рождения сознания. Показано, почему такое положение вещей невозможно.

Философия творчества, сознание, разум, когном, нейронаука, креативность, эпистемология, знание, мозг, субъективный опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/170190487

IDR: 170190487 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11633

Текст научной статьи Философия творчества и наука: грани взаимодействия

В настоящее время крайне актуальной является проблема снижения негативного воздействия производственных предприятий на окружающую среду и эффективное использование ресурсов. В связи с тем, что Россия располагает значительными лесосырьевыми ресурсами, к ведущим отраслям народного хозяйства, среди прочих, относится целлюлозно-бумажная промышленность. Большой объём выпускаемой продукции как в России, так и за рубежом обуславливает значительная потребность. Исходя из этого, целью научной работы является разработка механизмов снижения негативного воздействия целлюлозно-бумажных предприятий на окружающую среду. Для достижения указанной цели, необходимо выполнить ряд задач: провести анализ техногенной нагрузки целлюлозно-бумажного предприятия, как источника образования отходов, выделить группы отходов целлюлознобумажной промышленности с превышением нормативов образования, определить пригодные для переработки и повторного использования отходы, рассмотреть стадии технологического процесса изготовления целлюлозно-бумажной продукции из вторичного сырья, исследовать особенности основных технических решений в области переработки и обезвреживания отходов целлюлозно-бумажных предприятий, рассмотреть возможность повышения энергоэффективности процессов переработки отходов, посредством внедрения технических инноваций.

Проводя анализ техногенной нагрузки целлюлозно-бумажного предприятия как источника образования отходов, можно сделать следующие выводы. Примерно 99% отходов предприятия целлюлознобумажной промышленности относятся к V классу, 2% относятся к IV классу, доля отходов оставшихся III, II, I классов опасности отходов составляют менее 1%. Превышения нормативов образования отходов имеют:

– отходы переработки целлюлозы;

– срыв бумаги;

– лом;

– отходы алюминия несортированные;

– отходы минеральных масел трансмиссионных;

– отходы минеральных моторных масел.

С учетом обработанных статистических данных, 23% отходов передаются на полигоны ТБО, 26% используется повторно на предприятиях, наибольшее количество отходов с предприятий передается другим организациям – 51%.

На целлюлозно-бумажных предприятиях имеются отходы, которые возможно использовать повторно:

– «Отходы переработки целлюлозы» (в большинстве случаев вывозятся на полигоны ТБО).

– «Отходы при обработке осадков сточных вод» (передается для использования сторонним организациям).

В результате проведенного анализа статистических данных по техногенной нагрузке предприятий, как источника образования отходов, было выявлено превышения норматива образования следующих отходов:

– «Отходы переработки целлюлозы» – образуется на 7-14% больше нормативного значения, V класса опасности (отходы переработки целлюлозы представляют собой волокнистые отходы различных фракций и состава в частности мелко- и крупноволокнистые отходы, в составе которых имеются примеси клея, которые нельзя использовать в бумажном производстве, в настоящее время данный отход передается на захоронение на полигон ТБО);

– «Отходы минеральных масел моторных», образуется на 28-32% больше нормативного значения, III класса опасности (в состав отхода входят нефтепродукты, сера, механические примеси, присадки; данный отход значительно превышает норматив образования, является умеренно опасным, повторное использование на целлюлозно-бумажном предприятии невозможно, для его утилизации необходима лицензия).

На целлюлозно-бумажных предприятиях так же в большом количестве образуются «Отходы переработки осадков сточных вод» (скоп), V класса опасности в количестве 7-14% свыше нормативных значений (в состав отхода входят вода, короткие волокна целлюлозы; этот отход временно хранится на предприятии, а в дальнейшем передается на захоронение на полигон ТБО).

В связи с этим, наибольшее внимание стоит обратить на два отхода: «Отходы переработки целлюлозы», который в настоящее время превышает нормативы образования отхода, передаётся на захороне- ние на полигон ТБО, а его составные компоненты не используются на самом предприятии как потенциальные вторичные ресурсы; «Отходы переработки осадков сточных вод», которых образуется достаточно большое количество, но так же предприятием не используется.

Поэтому далее стоит рассматривать вопросы утилизации, сортировки и повторного использования отходов производства бумажной массы.

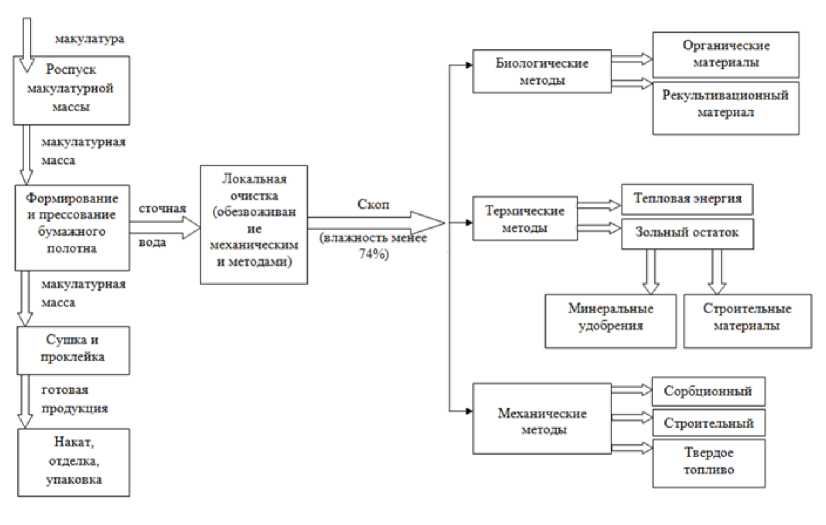

Технологический процесс изготовления целлюлозно-бумажной продукции из вторичного сырья включает в себя следующие стадии: подготовку макулатурной массы (роспуск в гидроразбивателе с извлечением отходов синтетических полимеров, последующей сортировкой с выделением мелких фракций полимеров, металлических включений, прочих загрязнений), подачу очищенной макулатурной массы на бумагоделательную машину, формовку, проклейку, сушку, накат и отделку готового бумажного полотна. В процессе формования бумажной массы и промывки технологического оборудования образуется сток с высоким содержанием взвешенных веществ (мелкая фракция макулатурного волокна), при очистке которой образуется большое количество осадка – скопа, состоящего из макулатурного волока 90 % и механических примесей 10%.

Для исследований были отобраны пробы скопа, образующегося в ходе очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства, являющегося типичным представителем отрасли.

Поскольку скоп является сильно обводненным продуктом (влажность около 80%), сложно поддающимся переработке, на первом этапе выполнялись исследования по повышению эффективности его обезвоживания.

На основании анализа научнотехнической информации [2, 3, 4] установлено, что обезвоживание может быть реализовано механическими и термическими методами. Среди способов механического обезвоживания в промышленной практике широко распространены: фильтр - прессы, вакуум-фильтры, отжимные аппараты, центрифуги и осадительные аппараты раз- личных конструкций. Термические методы на практике реализуются реже в связи с высокими капитальными и эксплуатационными затратами и сложностью реализации технологического процесса. Термическое обезвоживание скопа может быть реализовано на второй стадии после предварительного механического обезвоживания, при этом процесс может производиться в сушильных установках различной конструкции (кондуктивные, конвективные (распылительные, пневматические, сушилки с кипящим слоем) и барабанных сушилках.

Теоретические исследования по подбору оптимального технологического решения по обращению со скопом с учетом экологических, экономических, технологических критериев. В ходе анализа было установлено, что для переработки и обезвреживания скопа могут применяться биологические, термические и механические методы (рисунок).

Рисунок. Основные технологические решения в области переработки и обезвреживания скопа

Поскольку скоп в основном содержит органические компоненты и небольшое количество биогенных компонентов, то он потенциально может быть переработан путем полевого компостирования в буртах. В результате того, что скоп содержит небольшое количество биогенных компонентов, рекомендуется его компостирование в смеси с биоразлагаемыми отходами, например, кородревесными отходами, образующимися в ходе окорки древесины на предприятиях ЦБП. Кородревесные отходы содержат гумус, лигнин, обладают высокой пористостью и влагоемкостью, также высоким содержанием органических веществ. Также в составе кородревесных отходов содержится азот, который служит источником питания для растений. Кроме того, процесс может быть интенсифицирован путем внесением минеральных и органических удобрений.

Скоп, обезвоженный на вакуум-фильтрах, может подвергаться термическому обезвреживанию путем сжигания в печах различных конструкций. При этом в качестве побочного продукта будет получен зольный остаток, а тепло, выделяющееся в ходе термического процесса, может быть использовано в производственных целях. Поскольку скоп характеризуется высокой зольностью и повышенной влажностью целесообразно его сжигание в смеси кородревесных отходов, образующихся в ходе окорки древесины. Топлив- ная смесь может подаваться на обезвреживание навалом либо использоваться для производства топливных брикетов.

Кроме того, известны технологии применения скопа в производстве строитель- ных материалов.

Скоп может быть использован как компонент бетонной смеси, повышающий ее удобоукладываемость; в качестве выгорающей добавки в производстве керамического кирпича, при получении сухой гипсовой штукатурки, в качестве добавки к смеси для изоляционных плит, в производстве строительных блоков и отделочных материалов. Преимуществом использования скопа в производстве строительных материалов является экономия первичных ресурсов [5].

Поскольку скоп обладает сорбционны ми свойствами, возможно его использова ние для производства сорбционных изде лий. Для придания сорбенту антибактери альных свойств и снижения горючести ре комендуется использовать различные добавки (например, буру, антипирен и др.) [6].

На основании выполненных теоретических исследований [4, 5, 6], с учетом экологических, экономических и технологических критериев было установлено, что наиболее рациональным направлением по обращению со скопом является его электроосмотическое обезвоживание с применением технической инновации в виде электроосмотической установки в целях дальнейшего использования.

Список литературы Философия творчества и наука: грани взаимодействия

- Хиппель М. фон. Код частицы // В мире науки / Scientific American. - 2019. - №3. - С. 70-77.

- Зохар Д. Квантовый лидер: Революция в мышлении и практике бизнеса. - М.: ООО "София", 2017. - 352 с. С. 62-88.

- Wilson E. O. How to Unify Knowledge // Unity of Knowledge: the Convergence of Natural and Human Sciences (ed. by Antonio R. Damasio et al.) New York: The New York Academy of Sciences, 2001. - P. 12-18.

- Мэнсфилд В. Тибетский буддизм и современная физика: На пути к единству любви и знания. - М.: Новый Акрополь, 2010. - 208 c.

- Лоренц К. По ту сторону зеркала // Эволюция. Язык. Познание. / Отв. ред.: И.П. Меркулов. - М.: Языки русской культуры, 2000. - С. 55-69.