Философия в ВолГУ: мечта сбывается? Размышления по итогам всероссийского круглого стола "Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ"

Автор: Диденко О.Н., Соловьева Л.С.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

20 июня 2024 года в Волгоградском государственном университете состоялся Всероссийский круглый стол, организованный кафедрой философии и теории права и посвященный знаменательной для университета дате - 30-летию начала профессиональной подготовки философов. Круглый стол собрал как выпускников-философов разных лет, так и исследователей и преподавателей из Белгорода, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и других городов. Предметом активного обсуждения стали вопросы, связанные с анализом современного состояния философии с фокусированием на проблеме ее академичности или публичности; траекториями профессионального успеха, на выбор которых влияет профессиональное философское образование; исследованием специфики регионального аспекта философского сообщества и философских школ; актуальными вопросами преподавания философии. Дискуссия участников способствовала рассмотрению темы круглого стола через призму идеалов и ценностей образованного человека, междисциплинарности философского знания, социального признания философского образования, а также перспектив сохранения и развития философского образования в Волгоградском государственном университете. Открывший заседание круглого стола проректор по учебной работе, доктор филологических наук, профессор Дмитрий Юрьевич Ильин высказал в своем выступлении важную для университетских философов мысль о том, что все классические университеты начинались с философской школы. А потому открытие специальности «Философия» - это оправданный самой жизнью шаг в истории развития университета. Но без энтузиазма, энергии и харизмы зачинателей дела по созданию такой философской школы этот процесс трудно было бы представить. В первую очередь, эти слова справедливы по отношению к Николаю Викторовичу Омельченко, который всей своей деятельностью способствовал тому, чтобы направление «Философия» получило развитие в нашем университете. Модератором круглого стола выступила Светлана Борисовна Токарева, предложившая интересный формат мероприятия, предусматривающий рассмотрение заявленных в программе вопросов через призму истории возникновения и развития подготовки философов в ВолГУ.

Философия, философское образование, университетское образование, подготовка философов, волгу, преподавание философии

Короткий адрес: https://sciup.org/149147301

IDR: 149147301 | УДК: 101.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.4.6

Текст научной статьи Философия в ВолГУ: мечта сбывается? Размышления по итогам всероссийского круглого стола "Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ"

DOI:

Цитирование. Диденко О. Н., Соловьева Л. С. Философия в ВолГУ: мечта сбывается? Размышления по итогам Всероссийского круглого стола «Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ» // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 44–52. – DOI: 10.15688/

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проведение Всероссийского круглого стола по теме «Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ» объясняется многими причинами, и главная из них, как нам представляется, – это положение с гуманитарным образованием в целом и с философским в особенности. Как выяснилось в процессе подготовки мероприятия, тема эта болезненная не только для философов нашего университета, но и для философского сообщества в целом (достаточно познакомиться с программой круглого стола и географией участников). Для нас начало подготовки философов в далеком 1994 году стало дуновением свежего ветра и ознаменовало появление новых перспектив, интересных и думающих студентов, с которыми можно было горы свернуть. Поэтому красной нитью через всю дискуссию прошла тема истории возникновения и развития философского образования в ВолГУ и судьба современного состояния философии: как не допустить превращения философии в «шпаргалку за 40 минут», как сохранить ее мощный эвристический потенциал в условиях сложного общества.

Выступление доктора философских наук, профессора кафедры социологии и политологии ВолГУ Александра Леонидовича Стризое «Философское образование и новые формы презентации философского знания в современном обществе», собственно, и задало настрой всей дискуссии. Мы остановимся только на ключевых моментах его выступления, так как с самим докладом можно познакомиться в этом номере журнала. А.Л. Стри-зое прежде всего обратил внимание на то, что проблема презентации философского знания непосредственным образом связана с анализом социокультурных рисков и вызовов, с которыми столкнулось не только российское общество, а все человечество в целом. Автор аргументирует тезис о том, что сегодня технологический выбор становится экзистенциальным, и в этих условиях только философское знание ориентировано на поиск разумного выбора отношения человека к действительности. Он обращает внимание на то, что традиционные формы презентации философского знания, которые осуществлялись в процессе изучения общего курса философии, а также ряда спецкурсов на философских факультетах, сегодня очевидны только узкой группе специалистов. Реальность требует обращения к проблемному полю целого ряда социально-гуманитарных дисциплин. Нужны новые формы и методические приемы, нужна системная работа в обучении философов практическим навыкам анализа категорий и понятий, аналитического чтения, академического письма. Но мы должны понимать, подчеркивает А.Л. Стризое, что параллельно с решением этих задач изменится и сам субъект философствования. А для нас как представителей философского сообщества очень важно философское просвещение элиты, создание философских коллективов, способных решать сложные мировоззренческие и социально-технологические задачи.

Петр Михайлович Колычев, доктор философских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, выступил с докладом «Актуальность философии как знание о мире в целом. Прошлое, настоящее, будущее» . Под философией автор понимает знание о мире в целом, имеющее теоретическую, системно-понятийную форму. Он обращает внимание на историческое развитие знания о мире, выделяя в качестве основных форм магическое, религиозное и научное. Автор отмечает, что современная философия как знание о мире интересует только научное сообщество, а для остальной части общества актуальным остается религиозное знание о мире. Автор предлагает собственное понимание актуальности философии, с которым читатель может ознакомиться в его публикациях.

Представляя следующего автора, хотелось обратиться к истории начала подготовки философов в Волгоградском государственном университете. В одной из своих статей доктор философских наук, профессор Николай Викторович Омельченко писал: «...Можно говорить о триединой сущности мечты. Во-первых, мечты демонстрируют наш потенциал. Если вы можете мечтать о великом, значит, способны и совершить это великое. Мы мечтаем о великом, манифестируя эту свою внутреннюю данность. Одним словом, мечты позволяют нам лучше узнать самих себя: мечты – инструмент самопознания» [Омельченко 2006, 6]. Нам представляется, что эти слова, написанные в 2006 году, отражают существо того процесса, к которому многие участники круглого стола были причастны. С чего началась подготовка философов в ВолГУ? С мечты! С мечты одного человека – Н.В. Омельченко о том, что в классическом университете должен быть философский факультет. Мы не будем глубоко вдаваться в детали того, как все происходило, они уже изложены в ряде публикаций [Омельченко 2009; Омельченко, Соловьева 2023, 15], остановимся на выступлении «мечтающего философа» Николая Викторовича Омельченко. В своем выступлении «Опыт философского образования» он представил собственный опыт многолетнего преподавания философии в Волгоградском государственном университете, в других вузах и за рубежом. По его мнению, современному миру нужны одухотворенные личности, а эффективным способом одухотворения личности является качественное образование. Таковым является и философское образование, среди ценностей которого следует выделить развитие самостоятельного мышления студентов и формирование антипозитивистского мышления. Автор убеждает, что нужно начать думать, чтобы увидеть, почувствовать и понять философию. Приводя примеры своих занятий со студентами, Н.В. Омельченко подчеркивает, что философия уже сама по себе обладает огромным терапевтическим эффектом, но ее нужно так представлять, чтобы студенты сами начинали думать и чувствовать. В этой работе персонального духа и заключается одухотворение личности.

Тема выступления доктора философских наук, профессора Светланы Борисовны Токаревой «Преодоление семантического дефицита и процессы смыслообразования в преподавании философии» связана с особенностями использования концептуальных метафор, которые выполняют роль интерпретирующих и объяснительных моделей (и одновременно когнитивных механизмов) при введении новых или сложных для понимания обучающихся философских понятий. По сути, концептуальные метафоры задают интеллектуальные рамки, в которых человек осу- ществляет выбор между концептуальными решениями философских проблем. Сформированный «рамочный» образ реальности обеспечивает студенту понимание общей модели интерпретации понятийно-концептуальных схем философии. Автор подчеркивает, что чтение философских текстов требует от студентов владения понятийным аппаратом философии, знакомства с историко-философской традицией, понимания логико-смысловой структуры философского текста, способности понимать, интерпретировать, самостоятельно создавать и композиционно оформлять философский текст в рамках учебной или научно-исследовательской деятельности. С точки зрения С.Б. Токаревой, в преподавании философии продуктивны три вида концептуальных метафор: во-первых, авторские метафоры, использованные философом в ходе разработки концепции; во-вторых, универсальные (архетипические) метафоры, закрепившиеся в философском знании и ставшие общими для философской традиции; в-третьих, «стертые» метафоры, которые целесообразно «оживить» в ходе изложения философского материала [Токарева (ред.) 2023, 143].

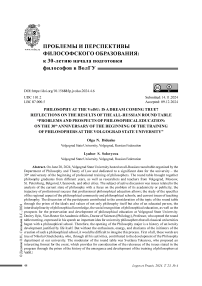

Любовь Сергеевна Соловьева, кандидат философских наук, провела большую архивную работу и представила презентацию, отражающую в цифрах развитие философского направления в университете. Подготовка философов в ВолГУ в той или иной форме ведется начиная с 1994 года по настоящее время. За этот период для получения философского образования были зачислено 594 человека. Данные о наборе студентов-философов на программы специалитета, бакалавриата, магистратуры представлены на рисунке 1.

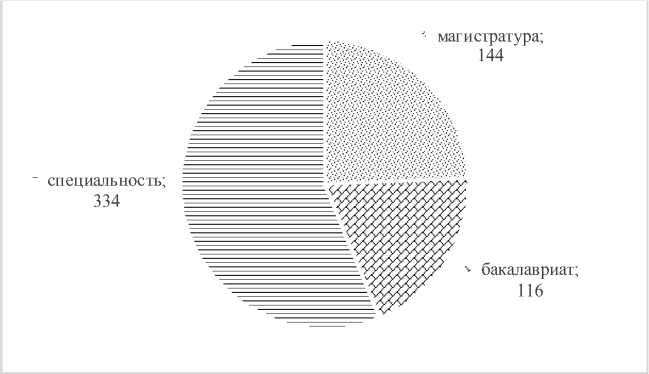

Первый набор студентов на специальность «Философия» в Волгоградском государственном университете состоялся в 1994 году, когда на первый курс были зачислены 25 человек. Возможность получить в ВолГУ диплом специалиста с достаточно редкой квалификацией «философ» сохранялась у абитуриентов до 2005 года включительно. Воспользовались ею 334 человека, зачисленных в число студентов-философов в период 1994– 2005 гг. на разные формы обучения. Примечательно, что немалая доля из них (18 %) пришлась на желающих и готовых получать фи-

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ лософское образование в заочной форме (рис. 2). Такая возможность сохранялась у абитуриентов до 2000 года.

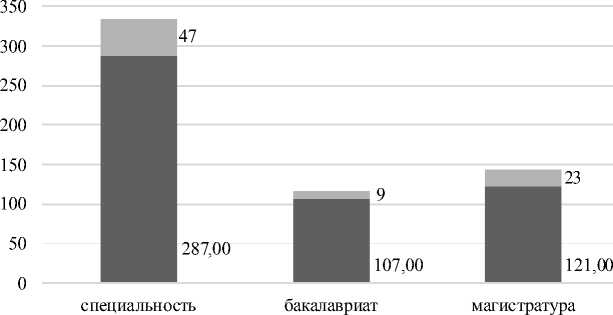

Через десять лет после первого набора философов, в 2004 году в Волгоградском государственном университете был открыт бакалавриат по направлению подготовки «Философия». Обучение было возможно только в очной форме. Прием философов-бакалавров осуществлялся до 2010 года включительно и был прерван в связи с прекращением бюджетного финансирования их подготовки.

Конечно, среди желающих получить классическое университетское образование (философское) были те, кто готов был оплатить свое обучение, но, в силу разных причин, их было не так много (см. рис. 3).

Особое место в подготовке философов в Волгоградском государственном универси- тете занимает магистратура, открытая в 2003 году. За двадцатилетний период ее существования возможностью получить профильное философское образование воспользовались 144 человека. В разное время обучение в магистратуре по философии велось по таким программам как «История зарубежной философии», «Онтология и теория познания», «Философская антропология и философия культура», «Социальная философия».

В выступлении Натальи Николаевны Плужниковой, кандидата философских наук, доцента кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского политехнического университета, преподавателя института Логотерапиии ЭкзАнализа г. Гамбурга « Популяризация философии сегодня: вызовы и риски» был поднят вопрос о тех подводных камнях, которые характеризуют процесс востребован-

Рис. 1. Зачислено студентов-философов в период 1994–2023 годов

Рис. 2. Формы обучения по специальности «Философия»

■ очная форма заочная форма

ности философии. В своем выступлении она отметила, что в современных условиях философия как особый вид знания становится крайне востребованной. Такая востребованность и связанная с нею популяризация, с одной стороны, положительно сказывается на философии. Но вместе с этим появляется опасность идеологизации и политизации философского знания, что противоречит самой сущности философии. Сегодня философия находится в поисках собственной идентичности. О том, какие перипетии ожидают философию на этом пути, как не превратить популяризацию в упрощение, можно прочитать в статье автора, представленной в данном номере журнала.

Доктор философских наук, профессор Дмитрий Ромуальдович Яворский в своем выступлении «Акторы философского образования в меняющемся мире» назвал «золотым веком» волгоградской философии период, начавшийся в 1994 году и закончив- шийся с прекращением набора бакалавров в 2011 году. Констатируя кризисную ситуацию, сложившуюся в волгоградском философском образовании вследствие отсутствия регулярного набора студентов, профессор поставил вопрос: а что мы можем сделать в данной ситуации? Поиск ответа на этот вопрос предполагает понимание причин повышенного интереса к философскому образованию ранее (см. таблицу).

Д.Р. Яворский выделил четыре субъекта образовательного процесса, рассмотрев возможные мотивы их обращения к философии в указанный период.

Рассуждая о том, нужно ли нам сегодня философское образование в университете, Дмитрий Ромуальдович поддержал Н.Н. Плужникову, отметившую в своем выступлении значимость базы, которая рождается тогда, когда человек находится в своей профессиональной среде. Если мы хотим сохранить профессиональную

■ бюджет ■ договор

Рис. 3. Финансовая основа обучения (количество человек)

Акторы философского образования в меняющемся мире

|

Акторы философского образования |

Мотивация |

|

Федеральный заказчик – Министерство науки и высшего образования РФ, представляющее государство как общественный институт |

Своеобразный идеологический заказ на подготовку философов в 90-е гг. ХХ в., обусловленный осознанием необходимости изменения общественного сознания как условия социальных трансформаций: «Нужно вложиться в подготовку людей, которые это общественное сознание будут менять» |

|

Профессорско-преподавательский корпус |

Профессиональные цели и устремления новой генерации философов-преподавателей ВолГУ, которые откликнулись на этот общественный запрос (например, С.Э. Крапивенский и А.И. Пигалев и др.) |

|

Частный заказчик – абитуриенты, которые хотят стать философами |

Интерес к свободному интеллектуальному творчеству |

|

Руководство университета |

Осознание значимости присутствия философии в университетском пространстве. Университет и философия – вещи неразделимые |

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ среду, нам нужно постараться сохранить философское образование в Волгоградском государственном университете. Шагом к этому стало возобновление набора бакалавров-философов в 2022 году благодаря выделению Минобрнауки бюджетных мест. Без преувеличения можно сказать, что для нашей кафедры этот набор студентов стал своеобразным «жизненным импульсом», событием, символизирующим осуществление коллективной профессиональной мечты.

«Идеал образованного человека» – тема выступления доктора философских наук Андрея Ивановича Макарова. Предметом оживленной дискуссии стали поднятые им вопросы о том, что такое «образовательный идеал», о чем идет речь, когда мы говорим «образованный человек» и как с этим связана система образования? Отвечая на последний вопрос, А.И. Макаров обратил внимание, что речь идет о такой «машине», которая бы отчеканила адекватного данному обществу человека. В контексте этого тезиса были рассмотрены основные модели образовательного идеала в рамках европейского университетского образования. Так, в средневековом обществе образовательный идеал – это образованный светский христианин. Позднее на смену христианину пришел «гражданин» – член нации. Следующей моделью образованного человека стал человек-работник, обслуживающий «машины рынка», так называемый «специалист». Современное университетское образование столкнулось с кризисом образовательного идеала: кого готовить –христиа-нина, гражданина или специалиста? Образованный человек, отметил автор, – это тот, кто умеет говорить на профессиональном языке. А философ, подчеркнул Андрей Иванович, подводя итоги своего выступления, – это тот, кто умеет говорить на профессиональном языке с определенными последствиями. Эти последствия предполагают влияние на социальные группы, поскольку умение говорить на профессиональном языке означает способность не пересказывать чужое, а говорить то, что ново и актуально, постольку делать это может только тот, кто имеет опыт исследований.

Старший преподаватель кафедры философии Ульяновского государственного техни- ческого университета Дарья Фаразхановна Морозова посвятила свой доклад роли преподавания философии в формировании soft skills. К сожалению, многие студенты-«нефилосо-фы» воспринимают эту дисциплину как излишнюю, на которую нужно ходить только «для галочки». Нужна ли философия «нефилософу»? Дарья Фаразхановна отметила, что в большинстве современных профессий ценятся «мягкие навыки», обычно связанные с коммуникабельностью, критическим мышлением и креативностью. Важно перевести внимание студента из поля технических решений в сторону понимания духовной жизни человека. Д.Ф. Морозова проанализировала возможности использования при формировании soft skills студентов учебных дискуссий по проблемам философии, а также работы с первоисточниками. Чтение философских текстов помогает найти источник способности свободного мышления, научиться генерации идей, используя принцип сомнения. Эти идеи нашли отражение и в выступлении кандидата философских наук Н.А. Калашниковой, поддержавшей коллегу в вопросе об актуальности применения принципа сомнения в обучении студентов. С применением принципа сомнения, с умением формулировать и аргументировать собственные суждения связано критическое мышление. Критическое мышление – тема, связывающая обыденность и академическую среду. Критическое мышление – это фундамент философского мышления, однако навыки критического мышления востребованы и в повседневной жизни. Это позволяет предположить, что развитие критического мышления в процессе преподавания философии позволит сформировать компетенции, которые пригодятся не только в профессии, но и в обычной жизни.

О практическом применении философского знания шла речь в выступлении руководителя клинического направления ГК «Р-Фарм» Александра Евгеньевича Горькова «Навыки организационной работы и философское образование». Управление организацией, в том числе коммерческой – это методологическая задача, поэтому на уровне высшего и среднего менеджмента коммерческих организаций философия вполне востребована. Выделены преимущества философского обра- зования: 1) прозрачность оснований знания; 2) навыки логически стройного мышления и коммуникации; 3) системный характер обучения; 4) знакомство с методикой исследования и навык проектной деятельности.

Валерия Андреевна Копанева, преподаватель ВолГМУ, в выступлении «Условия социальной признанности философского образования» обратилась к вопросу о том, как воспринимаются философы и философия в общественном сознании? Возникает противоречивый образ. С одной стороны, философия и философ – это что-то «не от мира сего», человек, по отношению к которому трудно идентифицировать, чем же он занимается; распространено восприятие данного вида деятельности как излишнего, как пустой траты времени. С другой стороны, распространенным является образ философии как чего-то глубокого, элитарного, чем могут заниматься только какие-то особенные люди. С туманностью и неопределенностью данной деятельности связана одна из проблем признания философии. К ее вольному или невольному игнорированию ведет отсутствие понятных критериев оценивания. В.А. Копанева выделила несколько условий признанности. Во-первых, объект признания, в данном случае философское образование, с одной стороны, должен быть отделен от обычной повседневной практики, с другой – должен находиться в поле внимания людей. Примером может служить театр. Второе условие связано с ценностью, с пониманием того, какое именно благо содержится в философском образовании. В-третьих, должны существовать условия для межличностного профессионального взаимодействия.

В завершение круглого стола Н.В. Омельченко от имени всех участников выразил слова благодарности организаторам за те усилия, которые они приложили для создания данного «историко-культурного события». Сам по себе факт проведения этого круглого стола служит делу укрепления философии в Волгоградском государственном университете и консолидации философского сообщества.

Позволим себе снова процитировать уже упомянутую статью Н.В. Омельченко: «В этой связи любопытным представляется вопрос о соотношении философии и мечты. Мечта философа рано или поздно воплощается в слове. Оказывается, вначале была мечта. Если вся- кая идея начинается с мечты, то национальная идея начинается с национальной мечты. Как можно ее сформулировать? Пожалуй, ответ напрашивается сам собой: философия должна быть мечтающей, чтобы затем стать разумной, т.е. мыслить в идеях. Философия способна трансформировать туманные мечтания в ясные идеи. При этом следует иметь в виду, что философия не только “протоколирует” мечту, но и содержательно формирует ее. Неизбежно встает вопрос: о чем же мечтает сегодняшняя философия? Скажи, о чем ты мечтаешь, и я скажу, кто ты» [Омельченко 2006, 8].

Список литературы Философия в ВолГУ: мечта сбывается? Размышления по итогам всероссийского круглого стола "Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ"

- Омельченко 2006 - Омельченко Н.В. О значении мечты // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. 2006. № 5 (5). С. 5-8.

- Омельченко 2009 - Омельченко Н.В. Нам 15 лет // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. 2009. № 2 (10). С. 222-224.

- Омельченко, Соловьева 2023 - Омельченко Н.В., Соловьева Л.С. "Любите философию в себе, а не себя в философии": интервью с Омельченко Николаем Викторовичем // Logos et Praxis. 2023. Т. 22. № 4. С. 6-16. DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.4.1 EDN: NPGNOU

- Токарева (ред.) 2023 - Токарева С.Б. (ред.). Философ: мыслитель, исследователь, наставник: монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2023.