Философия визуальной грамотности: роль инфографики и визуального мышления в социальном планировании

Автор: Макулин Артем Владимирович

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Одной из черт современного социально-философского познания является его включенность в визуальный поворот, который ознаменовал собой стремление визуального мышления не только дополнить строгий понятийный дискурс, но и сформировать новую визуальную стратегию понимания социальной реальности. Ключевым инструментом в рамках визуального мышления стала инфографика, которая выступила как графический способ подачи информации, данных, знаний и метод извлечения новых нетривиальных данных из больших массивов информации. В статье излагается точка зрения, согласно которой процессы социально-экономического планирования могут быть эффективно дополнены эмерджентными эффектами визуального мышления и инфографики. В работе кратко рассмотрены вопросы визуализации проблем социального прогнозирования и планирования, показана их роль для конкретизации и понимания принимаемых программ. Приведены примеры социальной инфографики. Определены ключевые понятия инфографического понимания социального прогнозирования.

Визуализация, инфографика, социальное планирование, социальное прогнозирование, визуальная грамотность, визуальное мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/149133831

IDR: 149133831 | УДК: 141.201 | DOI: 10.24158/fik.2019.1.4

Текст научной статьи Философия визуальной грамотности: роль инфографики и визуального мышления в социальном планировании

В СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Когда управленцы и организаторы разных уровней, т. е. государственные служащие или предприниматели, формулируют программы социального или социально-экономического развития тех или иных секторов общества, они тем самым выстраивают контур некоторого будущего, которое должно наступить, если заявленные в программе задачи будут решены. Главной целью этих программ, как правило, провозглашается увеличение тех или иных показателей к обозначенному сроку, в связи с чем разработчики обычно рассчитывают различные показатели, которые должны быть достигнуты по итогам реализации программы.

О качестве программы обычно можно судить по разным критериям. Как правило, критерием «правильности» является время, т. е. успешная реализация на практике, критерием «ложности» – провал декларируемых в программе показателей. Но как рассмотреть эффективность до того, как план начнет реализовываться, существуют ли кроме статистических, прогнозных методов такие, которые позволили бы посмотреть на программу в момент ее создания? Такие методы, которые не требовали бы значительных затрат для текстуального анализа, проверки показателей? На эти вопросы можно дать вполне утвердительный ответ – это все многообразие возможностей, которое инфографика предоставляет исследователю.

Итак, не вдаваясь в принципы построения, попытаемся обратить внимание лишь на два критерия в анализе социально-экономических программ, которые, по нашему мнению, часто игнорируются как разработчиками, так и теми, кто визирует проекты в качестве эффективных: первый – это визуальная грамотность, второй – инфографика.

Указанные понятия отражают ключевые аспекты так называемого визуального мышления, которое является важнейшим признаком произошедшего во второй половине XX в. «визуального поворота» как в массовой культуре, так и в научных способах инфографической репрезентации, обработки, получения и извлечения новых знаний. К тому же указанные явления дополняются, актуализируются и интенсифицируются надвигающейся четвертой промышленной революцией (The Fourth Industrial Revolution) – прогнозируемым событием, которое будет сопровождаться массовым внедрением цифровых, киберфизических систем не только в производство и обслуживание человеческих потребностей, но и в социально-экономическое планирование. Одной из ключевых инноваций будет так называемая дополненная реальность, которая позволит человеку работать в привычной для него среде, расширенной цифровой визуализацией, которая, в свою очередь, будет сообщать ему множество полезной информации, позволять охватывать большие данные, проводить между ними связи. Осуществлено это будет за счет так называемой умной графики, которая позволит не только управленцу, но и рядовому исполнителю и потребителю, владеющему визуальными методами анализа, быть активными и интерактивными участниками общественных отношений с обязательной и развитой обратной связью. Именно эти навыки в современном социально-философском дискурсе о проблеме визуального мышления называют визуальной грамотностью.

Примечательно, что в рамках эволюции философских дисциплин появилась целая группа направлений, анализирующих визуальную составляющую в решении классических философских проблем: визуальная онтология, визуальная этика, визуальная эпистемология, визуальная антропология, визуальная семиотика, визуальное мышление, диаграмматология, визуальная экология, визуальная социология. Подходом, интегрирующим все вышеперечисленные направления в современном философском дискурсе, стала так называемая «визуальная грамотность» (visual literacy) [1]. Пауль Клее в книге Жиля Делеза и Феликса Гваттари так определил значение визуального материала и оперирующего с ним визуального мышления для современной философии: «Теперь речь идет о выработке материала, нагруженного захваченными силами иного порядка – визуальный материал должен захватывать невидимые силы… Современная философия стремится к тому, чтобы вырабатывать материал мысли, дабы захватывать силы, немыслимые сами по себе» [2, с. 572]. В свою очередь Жан Полан сказал: «Нет недостатка в науках, исследующих совершенно невидимые и даже немыслимые вещи» [3, c. 284].

Исключение арсенала методик инфографики из практики функционирования управленческого звена, по нашему мнению, неминуемо будет приводить к тому, что управленцы всех рангов не смогут проводить эффективное планирование, так как просто не будут способны выстраивать целостную картину проекта. Те же, кто воплощает социальные программы в практику, часто не будут понимать собственных целей и задач. Кроме того, потребители услуг всегда будут недовольны достигнутым результатом.

Причина, по которой визуальная грамотность, построенная на всей полноте визуального мышления и специфике образно-визуальной логики, должна быть гармонично внедрена в процессы социального планирования, заключается в том, что эффективность различного рода программ социально-экономического развития также может быть проверена посредством философской инфографики. Информация, представленная таким образом, позволит наблюдателю, не вникая в многочисленные таблицы и декларативные заявления, как правило изложенные на нескольких сотнях страниц, увидеть наглядно цифровую или графическую модель данной программы, понять программу, взвесить ее слабые и сильные стороны.

Если же программа не будет снабжена визуальной инфографикой, то это в определенной степени может быть признаком того, что она не обладает внутренней структурностью и логикой, а сами составители не имеют целостной картины, необходимой для осуществления мер. Следовательно, управленцы должны обладать определенными компетенциями в области визуального мышления, визуальной логики и наглядно-графического моделирования.

Как в отечественной традиции, так и в западном философском дискурсе присутствует значительный массив исследований, направленных на визуально-философскую интерпретацию социальных феноменов. В отечественной литературе по данному направлению примечательны работы А.А. Жигаревой [4], А.В. Колосова [5], М.И. Ильбейкиной [6], Н.И. Юстиной [7], К.В. Соболевой [8], Е.В. Сальниковой [9]. В западной традиции проблема визуализации социального пронизывает работы таких авторов, как П. Вирильо [10], М. Мерло-Понти [11], К. Уилбер [12], С. Жи-жек [13], Б. Латур [14], и др.

Решением вышеобозначенной проблемы может стать формирование визуальной грамотности управленческого звена, создание программ повышения квалификации в области визуального мышления, планирования и моделирования.

Что касается классической инфографики, которая первоначально возникла в известном смысле вне философии, то ее основателем по праву считается американский ученый Эдвард

Тафти, который первым придал инфографическому знанию законченный вид систематизированного учения о закономерностях информационного дизайна. Тафти определил инфографику как «графический способ подачи информации, данных и знаний» [15].

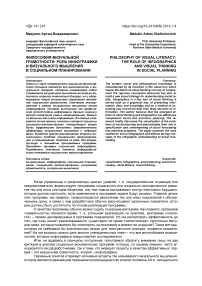

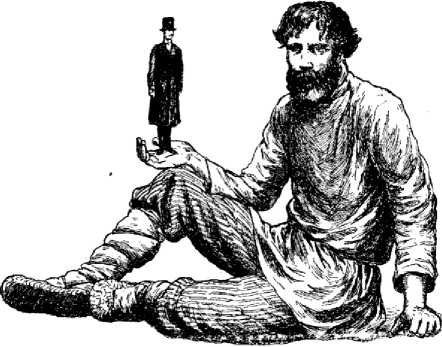

Следует отметить, что в отечественной традиции интерес к социальной инфографике возник достаточно давно. Присутствовал он как в дореволюционное время, так и в советское. Дореволюционный период связан с деятельностью библиографа Николая Рубакина (1862–1946). Его труд «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы», опубликованный в 1912 г., содержал интересный инфографический материал, показанный на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 2 – Сравнение смертности [17, с. 44]

Сравнительная численность крестьянства и еаужиаасо сословия.

Рисунок 3 – Сравнительная численность крестьянства к служивому сословию [18, с. 63]

Сравнительная численность народов!., иаселяющихъ Росою.

Рисунок 1 – Сравнительная численность народов, населяющих Россию [16, с. 35]

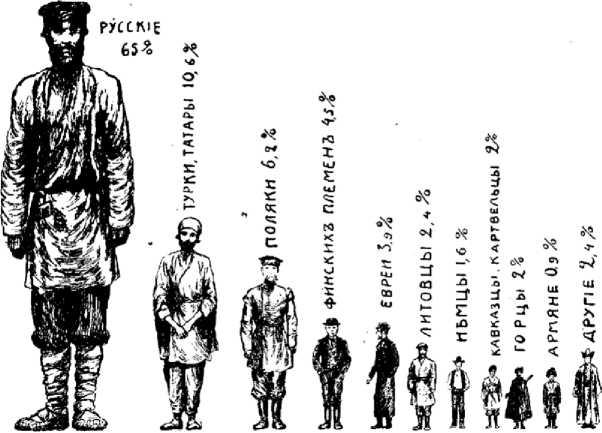

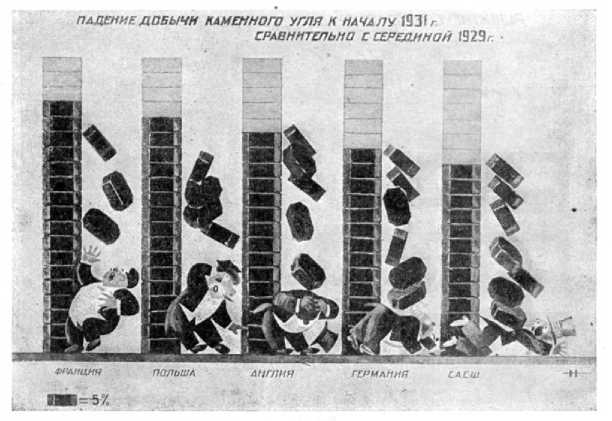

В советский период судьба инфографики складывалась неоднозначно. Несмотря на то что большой проект советского ученого Л.А. Бызова по созданию Института графического языка при Академии наук не был поддержан в 1933 г. официальными органами власти [19], другой проект, известный как ИЗОСТАТ – изобразительная статистика, приобрел всесоюзное значение, благодаря усилиям И.П. Иваницкого, который опирался на идеи знаменитого венского философа и ученого Отто Нейрата. Его работа «Изобразительная статистика и венский метод» представлена на рисунках 4, 5. Заметим также, что СНК СССР было выпущено постановление от 12 сентября 1931 г. о принятии госучреждениями, а также общественными, профсоюзными, кооперативными организациями методов изобразительной статистики доктора Нейрата.

Рисунок 4 – Расовые подразделения народонаселения государств земного шара (О. Нейрат) [20, с. 28]

Рисунок 5 – Падение добычи каменного угля к началу 1931 г. сравнительно с серединой 1929 г. (И.П. Иваницкий) [21, с. 36]

В современном социально-философском дискурсе идея визуализации управления была рассмотрена социологом Б. Латуром. Он полагал, что государственные служащие, бизнесмены, картографы имеют уникальную возможность контаминации графического материала, т. е. возможность накладывать друг на друга всевозможные схемы, графики, диаграммы и получать неожиданные выводы, которые рождаются из эмерджентных эффектов визуального мышления. Б. Латур писал: «Работая лишь с бумагой, над хрупкими записями, гораздо меньшими, нежели те вещи, из которых они были извлечены, можно господствовать над всеми вещами и всеми людьми. Незначительное для всех других культур становится самым важным, единственно важным аспектом реальности. Слабейший, лишь страстно манипулируя всевозможными записями, становится сильнейшим. Такой образ власти мы получаем, изучив тему визуализации и познания со всеми ее следствиями» [22, с. 148].

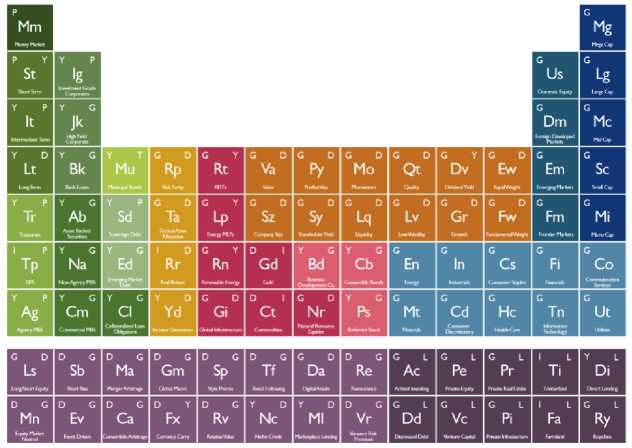

С точки зрения новейших феноменов в области визуализации планирования примечательна деятельность канадской компании под ярким названием Visual Capitalist [23]. Специализируясь в области инфографического оформления социально-экономических новостей, данная компания реализует множество проектов в области лаконичного представления сложной информации в виде схем, таблиц, графов, диаграмм и моделей. Так, примечательна «Периодическая таблица инвестиций» (Periodic Table of Investments), представленная на рисунке 6, которая дает наглядное представление о видах, природе инвестирования и структурирована подобно знаменитой таблице Менделеева. Каждая клетка (рис. 7) обозначает тип инвестиций, первичную и вторичную стратегию, связанную с ними, и др.

Рисунок 6 – «Периодическая таблица инвестиций» группы Visual Capitalist [24]

Primary

Objective

Secondary

Objective

D

Us

• Symbol

Domestic Equity

Investment Type

Y Income/Yield

P Capital Preservation

Inflation Protection

G Growth

0 Diversification

Illiquidity Premium

Tax Efficiency

Рисунок 7 – Клетка «Периодической таблицы инвестиций»

В РФ каждый год публикуется множество документов, носящих статус планов социальноэкономического развития. Большинство из них имеют текстуальную природу, сопряженную с громоздкими таблицами. Лишь изредка в этих документах присутствует инфографика, зачастую выполняющая роль украшения и не применяющаяся по своему прямому назначению, т. е. не играющая роль логического маршрутизатора и не отражающая структурные особенности программы.

Однако в части социальных программ присутствуют компоненты инфографики, которые усиливают логическую структурированность и позволяют более очевидно понять цели этих проектов и средства их достижения.

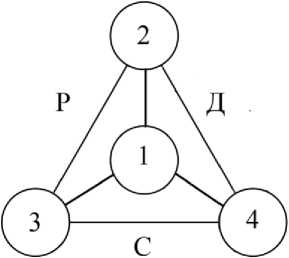

В качестве примера можем взять диаграмму из буклета программы социально-экономического развития «Архангельская область 2035» (рис. 8) [25]. Электронные версии программы и буклета представлены широкой общественности на портале [26]. Программа носит разносторонний характер и является попыткой системного планирования основных показателей социальноэкономического развития Архангельской области до 2035 г.

Рисунок 8 – Диаграмма «Социальный капитал»

Инфографический анализ данной диаграммы показывает, что она представляет собой граф с четырьмя вершинами, в котором дуги не являются ориентированными.

Основной вершиной, с точки зрения разработчиков, является «социальный капитал», на который направлены три другие: «социальное доверие, честность и надежность», «моральные стандарты и человеческие ценности», «социальные сети и общественные проекты». Данные вершины соединены между собой дугами, которые обозначены такими понятиями, как «справедливость», «равенство» и «доверие» (рис. 9). Следует отметить, что в программе отражена содержательная сущность как вершин, так и дуг. Однако в качестве дополнительного критерия в диаграмму можно было бы внести ориентированность дуг, так становится более понятна последовательность достижения основной цели - сохранение и развитие социального капитала. Было бы уместно привести пример структуры самого социального капитала. Последнее выявило бы логику его формирования. Также бросается в глаза то, что семантика одной из дуг частично совпадает со значением одной из вершин, а это затрудняет процесс понимания разграничения цели и средств ее достижения.

Рисунок 9 – Схема диаграммы «Социальный капитал»

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что социально-философская инфографика может стать не только эффективным дополнительным средством социально-экономического планирования и прогнозирования, но и методом проверки логичности и полноты стратегических программ, направленных на трансформацию социальной реальности конкретного общества. Таким образом, социально-философская инфографика должна помочь обществу стать конкурентоспособным в современном рыночном пространстве цифровой экономики и успешно адаптироваться к трансформациям, которые неизбежно будут порождены эффектами четвертой промышленной революции.

Примечательно, что визуальный анализ позволяет не только сократить время на изучение стратегических аспектов программ социально-экономического развития, но и сделать его результаты широко доступными, что, как правило, положительно сказывается как на обратной связи общества и системы управления, так и на степени достижимости тех или иных социальных ориентиров.

Философское осмысление социальных феноменов, опирающееся на визуальное мышление, представляется актуальным и востребованным в условиях «гегемонии» визуального в современном цифровом обществе. Философы, социологи, антропологи и менеджеры разных уровней должны учитывать тот факт, что объемы информации в современном обществе непрерывно растут. Управление социальными изменениями в таких условиях детерминируется двумя проблемами: «информационным стрессом» у менеджеров разного уровня и отсутствием понимания у рядовых исполнителей способов достижения поставленной перед ними цели.

Лаконичное инфографическое схватывание и предвосхищение результатов в социальных программах, построенное на основе наглядно-образного моделирования и имманентного ему опережающего отражения, позволяет творчески интегрировать классическое понятийное мышление и визуальное мышление. Как следствие, решается проблема синтеза лево- и правополушарной познавательной стратегии познания в процессе описания, объяснения и прогнозирования сложных социальных систем. Визуальное мышление, основанное на визуальной грамотности и гармонично встроенное в систему социального планирования, способно поднять культуру управления на новый уровень, сделать ее более прозрачной и демократичной, находить общие и понятные траектории социального развития в сложной конкурентной среде цифровой экономики.

Ссылки:

А.В. Густыря. М., 1992. 63 с.

Список литературы Философия визуальной грамотности: роль инфографики и визуального мышления в социальном планировании

- Avgerinou M.D., Ericson J. A Review of the Concept of Visual Literacy // British Journal of Educational Technology. 2002. Vol. 28, no. 4. P. 280-291. DOI: 10.1111/1467-8535.00035

- Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: капитализм и шизофрения. СПб., 2010. 896 c.

- Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб., 2002. 336 c.

- Жигарева А.А. Визуализация социального пространства современного общества: социально-философский анализ: дис. … канд. филос. наук. М., 2011. 189 с.

- Колосов А.В. Визуальная культура: опыт социологической реконструкции: монография. М., 2004. 143 с.

- Ильбейкина М.И. Роль визуальной антропологии в социальном конструировании ценностей: дис. … канд. филос. наук. Красноярск, 2013. 181 с.

- Юстина Н.И. Влияние визуальной коммуникации на идентификацию в современном российском обществе: дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2012. 211 с.

- Соболева К.В. Визуальные стратегии социальной идентификации в современном российском городе: на примере Санкт-Петербурга: дис. … канд. социол. наук. СПб., 2014. 266 с.

- Сальникова Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века: монография. М., 2012. 575 с.

- Вирильо П. Машина зрения / пер. с фр. А.В. Шестакова; под ред. В.Ю. Быстрова. СПб., 2004. 140 с.

- Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск, 2006. 400 с.

- Мерло-Понти М. Око и дух / пер. с фр., предисл. и коммент. А.В. Густыря. М., 1992. 63 с.

- Уилбер К. Краткая история всего / пер. с англ. С.В. Зубкова. М., 2009. 476 с.

- Жижек С. Устройство разрыва: параллаксное видение / пер. с англ. А. Смирнов [и др.]. М., 2008. 511 с.

- Латур Б. Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т. 27, № 2. С. 95-156.

- Tufte E.R. Envisioning Information. Cheshire, 1990. 126 p.

- Рубакин Н.А. Россия как единое целое [Электронный ресурс] // Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы: опыт статистической характеристики сословно-классового состава населения русского государства. Гл. 1. 1912. URL: http://istmat.info/files/uploads/24767/glava_1.pdf (дата обращения: 17.01.2019).

- Рубакин Н.А. Сословный строй современной России [Электронный ресурс] // Страна. Народ. Сословия. Классы: опыт статистической характеристики сословно-классового состава населения русского государства. Гл. 2. 1912. URL: http://istmat.info/files/uploads/24767/glava_2.pdf (дата обращения: 17.01.2019).

- Бызов Л.А. Об организации Института графического языка: общие проблемы графического языка // Клуб работников народного хозяйства им. Дзержинского. Кабинет рационализации. М., 1933.

- Иваницкий И.П. Изобразительная статистика и венский метод. М.; Л., 1932. 44 с.

- Visual Capitalist [Электронный ресурс]. URL: https://www.visualcapitalist.com/website/ (дата обращения: 17.01.2019).

- Periodic Table of Investments [Электронный ресурс]. URL: https://www.visualcapitalist.com/periodic-table-investments/ (дата обращения: 17.01.2019).

- Буклет Архангельск 2035 (Версия от 07.12.2018) [Электронный ресурс]. URL: https://strategy29.ru/upload/iblock/ea2/ea2bcc12485f965b0b65a3057b7bcf80.pdf (дата обращения: 17.01.2019).

- Разработка Стратегии 2035 (Архангельской области) [Электронный ресурс]. URL: https://strategy29.ru/ (дата обращения: 17.01.2019).