Философское учение профессора Санкт-Петербургской духовной академии Д. П. Миртова (к 150-летию со дня рождения)

Автор: Шевцов Александр Викторович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Философские науки

Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена исследованию философского наследия профессора Санкт-Петербургской духовной академии Д. П. Миртова (1867-1941) и приурочена к 150-летнему юбилею со дня его рождения. К сожалению, труды Миртова до сих пор являются малоизвестными, хотя он был учеником проф. СПбДА М. И. Каринского и в чем-то продолжал его дело. Круг научных интересов Д. П. Миртова касался вопросов гносеологии, логики, истории философии, проблем религии и веры. Анализируя фундаментальноое исследование по философии Германа Лотце, Д. П. Миртов рассматривал проблематику соотношения веры и действительности. В статье на примере нескольких работ Миртова прослеживается становление его философских взглядов, от философии Хр. Вольфа, Хр. Баумейстера, к первым преподавателям философии СПбДА иером. Евгению (Казанцеву) и Игнатию Фесслеру. В статье проводится анализ работ Миртова о Клименте Александрийском и о Германе Лотце. Также представлен проведенный Д. П. Миртовым критический анализ концепции панентеизма Лотце

Д. п. миртов, м. и. каринский, санкт-петербургская духовная академия, хр. вольф, хр. баумейстер, панентеизм, субстанция, бытие, гносеология, логика

Короткий адрес: https://sciup.org/140223436

IDR: 140223436

Текст научной статьи Философское учение профессора Санкт-Петербургской духовной академии Д. П. Миртова (к 150-летию со дня рождения)

Д. П. Миртов (1867–1941)

Еще со студенческой поры Миртов серьезно занимался исследованиями по истории философии. С декабря 1894 г. он начал преподавать в СПбДА. В 1914 г. за труд «Учение Лотце о духе человеческом и духе абсолютном» ему была присуждена степень доктора богословия без защиты. С 15 августа 1919 г. и вплоть до выхода на пенсию Д. П. Миртов работал в Публичной библиотеке. Он умер в 1941 г. во время блокады Ленинграда.

Творчество Дмитрия Павловича Миртова, историка философии, выпускника и профессора Санкт-Петербургской духовной академии, до сих пор остается недостаточно изученным. Миртов был среди учеников профессора СПбДА М. И. Каринского. Он написал ряд самостоятельных и глубоких исследований по истории философии. Так, его перу принадлежит сочинение по философии немецкого мыслителя XIX века Германа Лотце1, работы по Канту и Ницше, Клименту Александрийскому, статьи и монографии по гносеологии М. И. Каринского и Г. И. Челпанова. Среди многих статей по истории философии у Д. П. Миртова есть целый ряд литографированных либо самим профессором, либо его учениками лекций по древней и новой философии. Поэтому обширное наследие Дмитрия Павловича Миртова, всего свыше 40 источников, еще ожидает подробных исследований.

В своей статье «Первые профессоры философии в С.-Петербургской духовной академии — иером. Евгений и Игн. Фесслер (к столетию академии)» Миртов останавливался на раннем периоде формирования и специфике преподавания философии в начальный период существования Академии2. В этой статье Д. П. Миртов освещал ситуацию с преподаванием в самом начале образования СПбДА. Так, Миртову, на наш взгляд, вполне удалось прояснить ситуацию с первыми преподавателями философии иером. Евгением (Казанцевым) и Игнатием Фесслером: почему и с чем был связан отказ от первоначально приглашенного на эту должность Лодия (в силу нехватки времени у последнего); утверждением первого преподавателя иером. Евгения и скорой, менее чем через год, отставкой его от должности и которого «заменяют другим, более способ-нейшим»3 (12 января 1810 г.).

Миртов подробно исследовал и этот вопрос: «Оказывается, в самый начальный период становления академии были не вполне еще согласованы нормы и порядок преподавания в частности курса философии. Так, например, комиссия не определилась с тем, какими именно пособиями руководствоваться — Винклером или Голманном (у которых порядок системы, то есть изложения, не совпадал)4. Д. П. Миртов сообщил, что поэтому был приглашен Фесслер, а иером. Евгений был переведен в его ассистенты. И поскольку Фесслер «в данном отношении был человек наиболее компетентный, а искренность отзыва его явствует из того, что Евгений в это время уже оставил академию, назначенный (11 февраля 1810) ректором московской Троицкой гимназии»5.

Д. П. Миртов так описывал ситуацию, которая была в тот момент. Фесслера на кафедру философии фактически случайно пригласил М. М. Сперанский, по рекомендации своего земляка и сослуживца по львовскому университету П. Д. Лодия, причем собственно на кафедру еврейского языка. Но когда Сперанский, в беседе с Фесслером, обнаружил в нем глубокие знания и в философии, то сразу же и стал ходатайствовать перед комиссией Академии о предоставлении Фесслеру и кафедры философии.

«Изучение философии у Фесслера идет по такому же плану, как и у иером. Евгения (курс также шестигодичный): прежде всего, история философии, предваряемая общими вводными сведениями по философии и разделяемая на три отдела — древняя, средневековая и новейшая философия (заканчивается Кантом, Фихте, Якоби и Шеллингом), затем, положительная система философии, разделяющаяся на теоретическую, в которую входят логика и метафизика природы <примечательно, как метафизику природы трактовал Миртов> (умственная онтология, физиология природы, умственная космология, умственное богопознание, эмпирическая психология и антропология) и практическую, в которую входят метафизика нравов, этика и естественное право»6.

Но в скором времени возникают разногласия и с Фесслером, и Д. П. Миртов оставил подробный отчет, в чем там было дело. Главным противником преподавания Фесслера был архиепископ Феофилакт, который представил пять критических замечаний на систему Фесслера, согласно которым начала фесслеровой философии «что всего удивительнее совершенно ниспровергают саму философию»7.

Итак, в чем же состояли эти пять тезисов против Фесслера? 1) Фесслер искажает естественный порядок человеческих познаний, когда производит их начало от разума, независимо от чувств; 2) приписывает этим началам только условную и от этого вторичную вещественность и истину; 3) подрывает религию, приняв в основании своей философии мнения иллюминатов; 4) вводит философию Платона, которая и в первые три века христианства породила столько ересей, сколько во Франции, при попустительстве Вольтера, наделала метафизика Локка и которая восторжествовала над философией Декарта. И, наконец, пятый тезис, который по виду был продолжением четвертого, но содержал итоговое замечание: Фесслер кроме того, что следовал Платону, еще и почитал Плотина, от языческого влияния которого было трудно избавиться. «И в заключение архиепископ ставит на вид Фесслеру, что последний должен был руководствоваться указаниями комиссии и назначенными ею Винклером и Бруккером, или же представить начальству об отмене последних, а сам ничего нового не вводить»8.

Необходимо отметить, что капитальный анализ формирования как всей российской духовно-академической философии, так и ее петербургской традиции, принадлежал Г. Г. Шпету, труд которого «Очерк развития русской философии» выходил частями (1922)9. Ситуацию вокруг Фесслера Шпет фактически изложил так же10, как и Миртов, однако у Д. П. Мирто-ва мы находим описание более объективным. Так, например, он привел слова защитника Фесслера М. М. Сперанского, который считал, что: «Цель философского образования в точном разуме устава академии не в том состоит, чтобы продолжать мрачную систему материализма, на коей вся чувственная философия основана, но чтобы отвергнуть все сии суесловные блуждания разума, призвать его и приготовить к христианской философии, к той философии, которая по слову св. Павла, не по стихиям мира, но по началам вечной истины, которая есть едина и коей источник тщетно будем мы искать в ушах, в руках и в прочих чувствах»11. Но, по Миртову, не только мнение архиеп. Феофилакта сыграло против Фесслера, очевидно даже большую роль сыграло влияние бакалавра словесных наук иером. Леонида (Зарецкого) на тогдашнего ректора Академии архимандрита Сергия.

В труде по истории русской философии А. И. Абрамов при рассмотрении вопроса становления философии в Санкт-Петербургской духовной академии опирался в основном на исследование Г. Г. Шпета12. Абрамов писал, что «традиционный учебник Иоганна Генриха Винклера “Физика, или Естественная философия в сокращенной баумейстеровой философии напечатанная и с лат. на рос. яз. переведенная… синтаксис с учителем диаконом Иоанном Ушаковым” (М., 1785), и последний был заменен на “Institutiones” Ф. С. Карпе»13. Отсюда следовало, что состав учебников еще не сложился и их подбор осуществлялся в процессе учебной практики.

Например, учебник Карпе был введен с приходом в Академию Иоганна фон Горна (Хорна) как некое обновление системы Х. Вольфа, излагавшейся в учебнике И. Г. Винклера. И это при том, что еще использовалось русское издание учебника одного из первых историков философии как науки в Европе, Иоанна Якова Бруккера (1696–1770) и который «написал для своего времени самую полную историю философии — “Historia critica Philosophiae a mundi incunabilis ad nostram usque aetatem deducta” (1747)»14. Но, как замечал А. И. Абрамов, если учебник Бруккера все же следовал Лейбницу, то учебники Винклера и его последователей развивали философию в системе Вольфа.

Так, «наибольшим влиянием и авторитетом среди учебников воль-фианской философии, преподаваемой и изучаемой в русских духовных академиях и семинариях, пользовались книги Фридриха Христиана Баумейстера (1698–1785), который был наиболее известным последователем философских учений Лейбница и Вольфа, разрабатывал и пропагандировал почти все разделы их философских систем»15. Однако и Баумейстер выступал резко против догматичности систем Лейбница и Вольфа, поэтому его сочинения издавались в России большими тиражами.

Еще несколько слов о типе философской системы Баумейстера. Его доктрина была метафизикой16, которая включала в себя как свою основу и свою структуру онтологию. Онтология давала ответ на вопрос, как устроен мир, она была неким сущесловием , входившей, по Баумейстеру, в метанауку, то есть в науку о мире, или в метафизику17. В онтологии ставились вопросы основания истин, которые далее обосновывались в физике и этике. Это была линия в философии, типологически восходившая к философии Христиана Вольфа и развиваемая его последователями.

Систематический подход к философии, как наследие вольфиан-ства, как и у М. И. Каринского, находил свое отражение и в творчестве Д. П. Миртова. В своей ранней работе о Клименте Александрийском (1900)18, как и прежде у его учителя М. И. Каринского в цикле трудов об Анаксимандре и древней философии, Д. П. Миртов также фундаментально исследовал философское учение Климента, поместив его в центр доксографически выполненного анализа философии поздней античности и Александрийской школы.

Мысль Климента Д. П. Миртов рассматривал под углом историко-философского анализа на фоне Филона, Платона и Аристотеля. Он дал обширную картину исследований по Клименту, указывая и опираясь при этом на Мерка, Конъя (Cognat), Дэне, Ройтера, Баура, Грота (Groot), Фойе (Faye), Винтера19. Миртов отмечал, что творения Климента носили, прежде всего, педагогический характер, в которых Климент стремился изложить свое нравственное учение не в системе, построенной на указанных им принципах соглашения философии и Писания, а — применительно к задачам и фактам воспитания20. Д. П. Миртов показал, что сочетание греческой философии и христианства у Климента если и было вначале равным, то постепенно христианские взгляды стали доминировать.

Опираясь на современного ему доксографа, П. Цигерта (P. Ziegert)21, Миртов писал, «что и по обращении уже находясь в изгнании, [философия] держала [Климента] в железных оковах. Философия претворилась у него в плоть и кровь, осталась руководящим началом его мысли. Так отомстила ему за себя отвергнутая философия. Служанка стала господствовать над госпожой»22.

Д. П. Миртов в заключении писал, что: «Климент Александрийский считается основателем христианской науки, потому

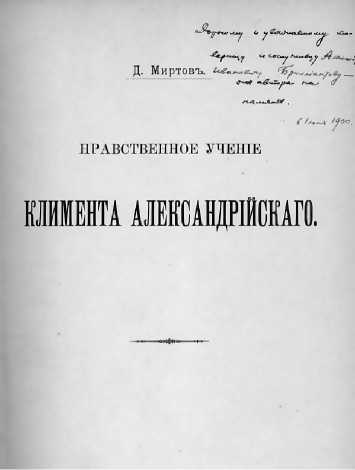

Фрагмент титульного листа с автографом Д. П. Миртова: «Дорогому и уважаемому товарищу и сослуживцу Александру Ивановичу Бриллиантову от автора на память. 6 июня 1900»

что он первый положил начало церковно-христианскому гнозису, т. е. научно-философскому, но стоящему на почве церковного понимания, уяснению и изложению откровенных истин»23. Поскольку, как это подчеркивал и Миртов, «в сочинениях, до нас сохранившихся, он [Климент] применяет, однако, установленные им принципы соглашения философии с Откровением не ко всей области христианского вероучения, а главным образом к области нравственных истин»24.

Мы здесь видим результат испытанного Д. П. Миртовым влияния, опосредованного как учением Вольфа, так и позднейшими влияниями ученика Вольфа — Христиана Баумейстера на духовно-академическую философию в начале XIX в., так и позднее преломившееся, в частности, через Каринского и на тексте Миртова. Поэтому он, развивая онтологию в метафизике (по Баумейстеру), делал вывод, что Климент и Тертуллиан были первыми моралистами в ранней христианской философии.

«Филон и в учении о Логосе, как и в других случаях, служит примером объединения философии с Откровением для Климента Александрийского, хотя нельзя сказать, чтобы последний рабски следовал этому примеру. Существенным отличием Климента от Филона является то, что он во всей строгости удерживает Евангельское учение о Логосе, как Личном существе. Соответственно этому, и платоновские и стоические воззрения, которые он объединяет с христианскими, получают особый смысл в его нравоу-чении»25. Миртов увидел, что Климент позаимствовал из платоновской философии идею демиурга, «как посредника Божия при творении мира»26 и сами идеи. Как и у Платона, Климент тоже называл Бога Умом и местом идей. Здесь же Д. П. Миртов писал, что: «Если идея есть мысль Бога, а Логос — Сын Ума, то и Логоса можно характеризовать как идею, именно как Идею Истины, не отрицая этим Его личное бытие»27.

И наконец, в данной статье мы обратимся к фундаментальному и блестящему труду Д. П. Миртова, за который ему и была в сентябре 1914 г. присуждена без защиты степень доктора богословия, и за который он был отмечен половиной Макарьевской премии. Речь идет об исследовании «Учение Лотце о духе человеческом и Духе Абсолютном» (1914)28. Миртов подчеркивал, что: «Лотце стремится свести к единству то, что вошло в его богатое содержанием понятие об Абсолютном из этих обоих различных источников [веру и знание]»29.

Однако, заявляя, что задача объединения знания и веры хотя и является высшим идеалом, но сам Лотце не предложил никакого способа разрешения этой проблемы. Единственное, что Лотце делает, по Мирто-ву, это то, что в своем опыте «синтеза научно-философских христиан-ски-религиозных воззрений о Боге, видит удачный шаг на пути к тому высшему научно-философскому идеалу»30. Миртов заметил, что у Лотце религиозное учение о Боге и философское учение об Абсолютном не только не противопоставляются или уравниваются, но «Лотце делает прямую попытку представить такой синтез, — именно в форме панен-теистического мировоззрения…»31 как приближение к своему научно-философскому идеалу.

Однако здесь Д. П. Миртов указывал на ошибочность трактовки Лотце решения им метафизически-религиозного синтеза — чтобы и гармонически сочетались предикаты, входящие и в понятие метафизики, и в понятие религии, и с другой стороны, чтобы «гармонически удовлетворялись запросы и ума, и сердца, и воли этим синтезом»32. И основным противоречием здесь, в концепции Лотце, служило то, что его учение об Абсолютной Субстанции в ее отношении к миру примыкало к спиритуалистическому пантеизму. Миртов подчеркивал, что Лотце отстаивал субстанциальное единство конечного с Бесконечным, но он делал в своей аргументации из пантеистических посылок много неясных пунктов, одновременно ослаблял ее, энергично отстаивая «субстанциальное единство конечного с Бесконечным».

Но здесь обнаруживается ошибочность у Лотце, на которую и указывал Д. П. Миртов: «Он <Лотце> убежден, что его доказательство бытия Божия из факта взаимодействия между существами имеет очевидность аналитического суждения: взаимодействие между существами будто бы для нашей мысли непреодолимо связывается с субстанциальным единством их в общей основе, и раз есть это взаимодействие, необходимо есть и эта единая и объединяющая их в себе субстанция»35. Но, ведь, по крайней мере, это надо доказать, если мы привлекаем логику, даже если с другой стороны истины метафизики. И прав был Миртов, когда писал, что не только единство субстанции не является очевидным, но и взаимодействие между состояниями одной вещи столь же не объяснимо, как и между отдельными вещами. Сам Г. Лотце это признает, но вопрос, как возможно взаимодействие, он ставит по отношению только к вещам, а не к состояниям вещи. Д. П. Миртов справедливо сделал вывод, что концепция Лотце носила очень «привлекательный колорит» своей постановкой всеединого, но и не смогла решить задачу постулата одновременной самостоятельности конечных существ, признавая их, вместе с тем, за состояния Абсолютного.

У Г. Лотце, — писал Миртов, — удобоприемлемы для христианского веросознания те разъяснения и то обоснование тезиса, что «Бог есть существо личное, т. е. самочувствующее и самосознающее. Однако со всем этим далеко не гармонирует пантеистическое положение, что и вещи и конечные духи суть состояния, мысли, модификации Бесконечного, пусть Лотце и желает и старается придать ему панентеистический смысл. Панентеизм вовсе не требует субстанциального единства Бесконечного с конечным»36. Д. П. Миртов замечает, что наука и вера поставлены у Лотце только рядом друг с другом, но не связаны внутренним единством на основе принципов его философии.

Еще одна проблема, это была полемика о связи концепции Лотце и теории Ричля (т. е. о близости Лотце к неокантианству и о том, что принципы философии Г. Лотце вели к разногласию с христианством). На самом деле, в гносеологии теория Ричля скорее примыкала к Канту, а не к Лотце. Миртов отмечал, что, «во-первых, у Лотце нет различения между действительными вещами, которые лежат в основе явлений и сообщают им реальность, и вещами в себе, — что различается у Ричля; а во-вторых, если последний отрицает познаваемость вещей в себе, то первый, напротив, утверждает таковую: хотя явления, по Лотце, не служат объективно-точным отобразом действительных вещей, однако все же мы можем путем умозаключения достигнуть вещи в себе, именно полагать ее в духовном существ е»37.

Таким образом, Д. П. Миртов, подводя итоги своего исследования, пришел к выводу, что гносеология А. Ричля по существу была нигилистичной, тогда как у Лотце, его принципы, «при последовательном проведении, должны, как мы могли уже видеть из его учения о Боге, привести к противоположным результатам: духу его философии, стремящейся постигнуть истину объективную, общезначимую и необходимую, противны как односторонний субъективизм, так и прагматический релятивизм»38. Здесь важно отметить, что критический подход, проверка утверждений на догматичность появились и были свойственны русской духовно-академической философской культуре уже с самого начала образования Академий.

Некоторые труды профессора Санкт-Петербургской духовной академии Д. П. Миртова

-

1. Учение Лотце о духе человеческом и духе абсолютном: (Из истории борьбы с материализмом и опытов примирения веры и знания в философии XIX в.). СПб., 1914.

-

2. Нравственная автономия по Канту и Ницше. СПб., 1905.

-

3. Нравственное учение Климента Александрийского. СПб., 1900.

-

4. Конспект по истории древней философии (1900–1901). СПб., 1895.

-

5. Из лекций по истории философии, читанных студентам Петербургской Духовной академии в 1900–1901 уч. гг. СПб., 1901.

-

6. Из лекций проф. Каринского, в лекционном изложении Д. П. Мир-това за 1896–1897 гг. СПб. 1897.

-

7. Первые профессоры философии в С.-Петербургской духовной академии иером. Евгений и Игн. Фесслер (к столетию академии). СПб., 1909.

-

8. Двадцатипятилетие ученой и учебной деятельности проф. В. С. Серебренникова. СПб., 1912.

-

9. М. И. Каринский и его философские воззрения // Мысль и слово. 1917–1921 гг., М., Т. 2. С. 3–75.

-

10. Обзор книги М. И. Каринского «Разногласия в школе нового эмпиризма по вопросу об истинах самоочевидных» // Христианское чтение. 1915. № 3. С. 424–428.

-

11. Пятидесятилетие ученой деятельности М. И. Каринского // Церковный Вестник. 1913. № 8.

-

12. Студенческие записки лекций по истории философии. СПб. 1896–97.

-

13. Ученые труды императорской С.-Петербургской Духовной академии. К 100-летию академии. СПб., 1917. Вып. 3.

-

14. Лекции по истории новой философии, читанные и. д. доцента Д. П. Миртовым студентам С.-Петербургской дух. академии в 1899–1900 ак. г. СПб. 1900.

-

15. Лекции по истории новой философии, читанные и. д. доцента Д. П. Миртовым студентам С.-Петербургской дух. академии в 1901–1902 ак. г. СПб. 1902.

-

16. Лекции по истории древней философии, читанные студентам С.-Петербургской духовной академии в 1902–1903 ак. г. СПб., 1903.

-

17. Заслуги проф. В. Н. Карпова для русской философской мысли // Памяти русского философа В. Н. Карпова. Речи на торжеств. собрании СПбДА по случаю 100-летия со дня рождения Карпова // Христианское чтение. 1898. № 5. С. 684–731.

Список литературы Философское учение профессора Санкт-Петербургской духовной академии Д. П. Миртова (к 150-летию со дня рождения)

- Абрамов А. И. Философия в русских Духовных Академиях: изучение, преподавание, исследования//Сборник научных трудов по истории русской философии/сост., подготовка текста, предисл. В. В. Сербиненко. М.: Кругь, 2005.

- Миртов Д. П. Лекции по истории новой философии, читанные и. д. доцента Д. П. Миртовым студентам С.-Петербургской духовной академии в 1899-1900 уч. году. (литограф.).

- Миртов Д. П. Первые профессоры философии в С.-Петербургской духовной академии -иером. Евгений и Игн. Фесслер. (К столетию академии).//Церковный Вестник. СПб., 1909. С. 1-14.

- Миртов Д. П. Учение Лотце о духе человеческом и духе абсолютном:(Из истории борьбы с материализмом и опытов примирения веры и знания в философии XIX в.). СПб., 1914. Вып. 3.

- Шевцов А. В. М. И. Каринский и русская гносеология конца XIX -начала XX века. М., 2017.

- Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии//Введенский А. И.,Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии/сост.,вступ. ст., примеч. Б. В. Емельянова, К. Н. Любутина. Свердловск, 1991.

- Яковенко Б. В. История русской философии. М., 2003