Финал дьяковской культуры в Подмосковье

Автор: Кренке Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье анализируются находки с заключительного этапа культуры Дьяковского раннего железного века, обнаруженного в окрестностях Москвы. Автор пришел к выводу, что в 4-м и 5-м вв. AD, жизнь в укрепленных поселениях по-прежнему активна, и их культура характеризуется особыми особенностями. Важные нововведения можно проследить в материальной культуре. Возможно, что в 5-м в. AD новый стиль гончарного искусства в культурном кругу Moschchino распространился на укрепленные поселения. В 6 и 7 вв. произошло резкое падение количества находок, что свидетельствует о постепенном сокращении жизни укрепленных поселений. В 7 и 8 вв. деятельность завершилась на укрепленных участках бассейна Москвы-реки. На краях территории, занимаемой этими объектами, появляются новые участки в 7-м и 8-м куб. с новым типом керамики, подобным тому, что мы знаем из соседних регионов, между древностями той же даты, оставленной балтами.

Дьяковская культура, украшения, радиоуглеродные датировки, геральдический стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14328661

IDR: 14328661

Текст научной статьи Финал дьяковской культуры в Подмосковье

Задача настоящей статьи – рассмотреть еще раз серию наиболее поздних находок эпохи раннего средневековья, встреченных на городищах дьякова типа Подмосковья, а также новые комплексы лепной керамики, предположительно относящихся к последьяковскому времени.

На поздней стадии развитии позднедьяковской культуры, примерно в IV в. н. э., продолжалось эволюционное развитие материального комплекса, а также проявились инновации. Эволюционное развитие прослеживается в наборе бронзовых украшений.

Важно отметить, что, безусловно, существовала очень сильная развивавшаяся локальная ювелирная традиция, в ряде случаев подчинявшая внешние влияния. Уникальным примером подобного рода может служить бронзовая подвеска-гребень с Успенского городища ( Кренке , 2011. Рис. 244, 23 ). Возможно, в качестве исходного образца в данном случае послужил черняховский костяной гребень, но в итоге вещь очень отдалилась от оригинала. Гребень был выполнен с использованием элементов местного ювелирного стиля (трапециевидные подвески с двойной зернью, перевитая нить по периметру) и по привычной технологии литья по восковой модели.

Специфика местного ювелирного стиля заключалась в соединении двух стилистических направлений – 1) «шумящих» украшений и 2) вещей, состоящих из комбинаций соединенных друг с другом маленьких скорлупок. Оба эти направления соединились вместе в таких вещах, как, например, крупные нашивные украшения из клада Троицкого городища и случайная находка с Борисоглебского городища ( Дубынин , 1970. Рис. 19, 4 ; Розенфельдт , 1982. Рис. 16, 2 ).

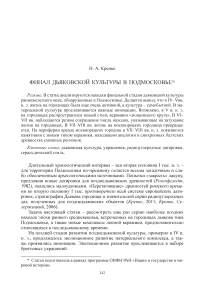

Украшения местного стиля представлены серией подвесок с треугольными щитками и привесками в виде трапеций или треугольников (рис. 1). Видимо, одновременно бытовали украшения с большими и малыми щитками. Можно предполагать, что поздняя стадия развития этих украшений представлена экземплярами, у которых привески имели вид «низких» треугольников с переходниками, «приросшими» к привескам.

Примером является находка с Дьякова городища ( Кренке , 2011. Рис. 143, № 57–83). По типологии И. Г. Розенфельдт она относится к типу V, варианту 3б ( Розенфельдт , 1982. С. 35–37). Это украшение с двумя подвесками имеет маленький щиток, состоящий из двух рядов волют, и два кольца для привесок. Шарики зерни крупнее и составляют сплошные ряды с каждой стороны щитка. Типологическую специфику вещи определяют привески – они в виде низких треугольников с тремя группами двойной зерни и имеют «приросший» неподвижный переходник в виде плетенки, обрамленной зернью. Единственная аналогия происходит с Кунцевского городища (Там же. Рис. 8, 1 ). Можно согласиться с И. Г. Розенфельдт, что данная привеска является позднейшим вариантом в группе привесок с маленьким щитком. Основание для такого заключения – особая форма привески в виде именно низкого треугольника и «приросший» переходник. К данному типу очень близки украшения типа 5 варианта 3в (с подвижным переходником). Они найдены на Саввино-Сторожевском ( Краснов Ю., Краснов Н ., 1978) и Ростиславльском ( Коваль , 2009) городищах.

Крупная привеска с Дьякова городища (рис. 1, 1 ) относится к типу привесок с большим щитком. У нее имеется четыре треугольные привески, прикрепленные с помощью переходников, в основе которых – косое плетение. Ближайшая аналогия – находка с городища Луковня 1 ( Розенфельдт , 1982. Рис. 8, 14 ). Аналогичные переходники встречены у вышеупомянутых маленьких подвесок типа 5 вариант 3в, а также у подвески с большим щитком с городища Орлов городок в Тверской обл. ( Максимов , 1981. Рис. 62). Предположительно можно думать, что описанные выше украшения характеризуют местное ювелирное производство IV–V (VI?) вв. н. э.

Рис. 1. Дьяково городище. Бронзовые украшения V–VII вв.

1–5 – местная ювелирная традиция; 6–10 – импорты

Развитие линии подвесок с большими и малыми щитками прослеживается в других культурных контекстах на финно-угорских памятниках ВолгоОкского бассейна вплоть до X–XI вв. ( Голубева , 1973. Рис. 5, 4 ; Горюнова , 1961. Рис. 39; 40).

Новацией являлось широкое распространение совершенно не применявшейся ранее в Москворечье технологии изготовления бронзовых (?) и оловянных украшений в двусторонних глиняных и каменных формочках. Эти технологические новации во второй половине I тыс. н. э. имели очень широкое распространение в лесной зоне Восточной Европы от Прибалтики до Рязанского Поочья (Ахмедов, 2010; Моора, 1963; Volkaite-Kuliskauskiene, Jankauskas, 1992). Именно литейные формочки, но не сами украшения были найдены большими сериями на таких москворецких городищах, как Дьяково и Луковня 1, единичные – на городищах Троицкое и Боршева, а также в смежных регионах на городищах Кикино, Ростиславль, Огубское, селище Щурово (Сыроватко и др., 2012. Рис. 2, 13).

Ассортимент изделий, отливавшихся в формах, найденных на москворецких городищах, был достаточно широк, но в целом это разнообразные мелкие украшения: подвески, нашивные бляшки, накладки и т. п.

Аналогии прямоугольным декорированным поперечными линиями пластинкам, которые отливали в москворецких формочках, встречены в бассейне Верхней Волги и в Прибалтике на городищах Кикинское ( Вишневский , 1998. Рис. 2, 22 ), Осечен ( Исланова, Мирецкий , 1997. С. 15. Рис. 2, 2 ), Хлепень ( Смирнов , 1974. Табл. 19) и Рыуге в Восточной Эстонии ( Шмидехельм , 1959. Табл. V, 6а, 10 ), Старой Ладоге ( Давидан , 1980. Табл. 2, 17 ).

Большая часть негативов на москворецких формах типична для лесной и лесостепной зон Восточной Европы, где они встречаются на памятниках второй пол. I тыс. н. э. Есть негативы, отнесенные О. А. Щегловой к группе общих, «сквозных» типов украшений, распространенных не только на Северо-Западе, но и в южной части Восточной Европы. Сюда входят бляшки-розетки и круглые выпуклые нашивные бляшки ( Щеглова , 2002).

Нужно отметить, что позднедьяковские литейные формочки имеют технологические отличия от более поздних мерянских. На дьяковских формочках никогда не встречаются расходящиеся веером литейные каналы. Вероятно, время бытования дьяковских литейных форм следует отнести к V–VI (VII) вв. н. э. Они являются исключительно важным хронологическим маркером, указывающим на продолжение жизни москворецких городищ в это время.

С дьяковских городищ происходит серия бронзовых трапециевидных высоких привесок (часто с эсовидными переходниками), относительно которых можно с равной вероятностью предполагать либо их импортное, либо местное производство. Семь экземпляров происходят с Дьякова городища ( Кренке , 2011. Рис. 146, № 342–81; 377–81; 1404–87; 1432–87 ). Две привески имеют высокие пропорции, у них сохранились эсовидные переходники. Две из них являются комбинированными украшениями: состоят из трех привесок, соединенных вместе переходниками-колечками (рис. 1, 5 ). Оба варианта представлены в самом верхнем горизонте культурного слоя Дьякова городища. Аналогии на других дьяковских памятниках, собранные И. Г. Розенфельдт, единичны ( Розенфельдт , 1982. Рис. 5). Очень близкие аналоги привескам имеются в рязано-окских могильниках, например из погребений 79 могильника Кораблино и 195 могильника Заречье происходит целая серия тождественных привесок с переходниками, украшавших поясок головного венчика ( Ахмедов , 2007. Рис. 26; Белоцерковская , 2007. Рис. 2; Белоцерковская, Ахмедов, 2009). Относительная датировка этих погребений – период 3, по И. В. Белоцерковской, который датируется V – нач. VI в.

( Белоцерковская , 2007. С. 201). Аналогичным образом датируется Никитинский могильник, где также встречены подобные украшения ( Воронина и др ., 2005). Есть они и в Безводнинском могильнике, где являлись элементом головного убора ( Краснов , 1980. Рис. 28). Список аналогий можно существенно расширить, но приведенные выше наиболее близки находкам с Дьякова городища.

Подвески, состоявшие из трех соединенных трапеций, встречены на дьяковских городищах Саввино-Сторожевское, Кунцево, Дьяково, Подмоклово. Тождественная подвеска представлена в погребении 195 могильника Заречье ( Белоцерковская , 2007. Рис. 8, 40 ), которое, как отмечалось выше, датируется V – нач. VI в. Аналогичные вещи есть и в других финских могильниках того же культурного круга – Хотимльском, Борковском ( Розенфельдт , 1982. Рис. 6). Находка тождественной подвески имеется на мощинском городище Акиньши-но, расположенном на правом притоке Оки выше Алексина ( Воронцов , 2010. Рис. 42).То есть ареал сложносоставных подвесок – бассейн Оки, вероятная датировка – гуннское время или кон. V – нач. VI в. н. э. Одиночные трапециевидные подвески есть в Ратьковском могильнике ( Вишневский, Новоселова , 2010. Рис. 6, 12, 13 ; 8, 11 ), нижняя дата которого определяется VI (V?) в. н. э.

Такие знаковые вещи, как грузики дьякова типа, продолжали бытовать в финальный период позднедьяковской культуры. Наибольшее количество составляли грузики типа 1 (по К. А. Смирнову), небольшой серией представлены грузики с уплощенным верхом, форма которых представляет переходный вариант между конусом и цилиндром. Специфичен для данного периода уплощенный тип грузика в виде низкого конуса.

Важно отметить наличие грузиков с намеренно сточенным верхом. Такая переработка превратила их в дисковидные пряслица с зубчатым краем ( Кренке , 2011. Рис. 122, № 1353–86; 172–83; 202–83 ). Эта переделка вряд ли может быть названа ремонтом. Можно предположить, что таким образом была реализована попытка «культурной адаптации»– переделка грузика в пряслице. Размеры всех поздних грузиков маленькие, окончательно вышли из обихода предметы крупных и средних размеров.

Относительно увеличивается количество глиняных биконических пряслиц с широким каналом. При этом важно отметить, что в бассейне Москвы-реки не представлены пряслица мощинского типа с лощеной поверхностью и широким каналом. По-видимому, долина Оки на участке ее течения от Серпухова до Коломны являлась пограничным районом, «тянувшим» все же скорее к югу, нежели к северу.

В IV–V вв. н. э. в Москворечье наблюдался своеобразный бум мелкой глиняной антропоморфной пластики. Статуэтки однотипны. Крестообразная фигура, голова всегда показана очень схематично, никаких черт лица не изображалось. Руки раскинуты, ноги прямые, часто сомкнуты, иногда выделены ступни, ягодицы подчеркнуты, плоский перед. На некоторых статуэтках есть орнамент, нанесенный вдавлениями тонкой палочки, встречаются отпечатки ногтей. По-видимому, какие-то важные события происходили в религиозной сфере, местный культ получил уникальное материальное выражение для лесной зоны Восточной Европы в эпоху переселения народов. Специфика глиняной мелкой пластики еще раз указывает на то, что население, проживавшее в Москворечье, имело явную культурную обособленность от соседей. Находки глиняных статуэток распространены очень неравномерно. Есть городища, где проводились большие раскопки позднедьяковских слоев, но статуэток не было найдено (Троицкое, Кунцевское, Боршева и др.). Антропоморфные статуэтки концентрируются всего на нескольких городищах. Это Успенское, Дьяково, Лу-ковня, Щербинское, Кузнечики, Борисоглебское. Можно выдвинуть предположение, что эти памятники являлись не просто поселениями, но и сакральными центрами москворецкого региона в это время. В один комплект с антропоморфными статуэтками входили глиняные орнаментированные таблички. Между статуэтками и изображениями на табличках, видимо, имелась смысловая связь (Кренке, 1989).

Разнообразен состав импортов, относящихся к финальной стадии позднедьяковской культуры, – от стеклянных бус до бронзовых украшений, монет и предметов вооружения. Это разнообразие само по себе, как мне кажется, указывает скорее на торговые контакты, нежели на след вторжений завоевателей.

Среди стеклянных бус нужно в первую очередь отметить синие 14-гранные, стратиграфическое положение которых на городище Дьяково зафиксировано именно в верхней части верхнего культурного горизонта.

В IV в. н. э. дальние контакты южного направления продолжали проявлять себя в находках таких предметов импорта, как черняховская фибула с Дьякова городища или бронзовая монета императора Костантина II, чеканенная в Кизике, с городища Бушарино ( Кренке , 2011. Рис. 244).

Имеется серия импортов V–VI вв. н. э., также указывающих на условный «юг». К ним относятся найденные на городище Луковня 1 железный умбон щита, язычок пряжки с поперечными каннелюрами у основания, фрагмент браслета с расширенными концами и браслетообразного височного кольца, трехлопастная стрела с городища Кунцево ( Ахмедов, Казанский , 2004. Рис. 5) и серия аналогичных стрел, найденных возле городища у Саввино-Сторожев-ского монастыря (коллекция ЗИАиХМ). Датировку этих предметов И. Р. Ахмедов и М. М. Казанский определяют V в. н. э. (Там же. С. 174).

К перечисленным выше находкам примыкает щиток пряжки с Дьякова городища – массивный, литой, овальной формы, с одной заклепкой в центре. (Рис. 1, 10). Аналогии на памятниках дьякова типа отсутствуют. Очень близки находке с Дьякова городища пряжки из склепа 78 Боспорского некрополя. И. П. Засецая датирует их второй пол. V – рубежом V/VI вв. (Засецкая, 2003. С. 38. Табл. 12, 36, 45). В могильнике Дюрсо близ Новороссийска также есть пряжки с аналогичными щитками с одной заклепкой в центре. Ранний пласт погребений, где они найдены, датирован кон. V – первой пол. VI в. (Дмитриев, 2003. Табл. 79, 14. С. 201). Пряжку с овальным щитком и одной заклепкой из Кон-стантиновграда И. О. Гавритухин датировал второй пол. V – первой пол. VI в. (Гавритухин, 2007. С. 32. Табл. 22, 12). Сходные находки из склепа 495 в Скалистом в Крыму (Хайретдинова, 2003. Рис. 1, 9, 10) определены как обувная гарнитура и датированы первой пол. VI в. По мнению Э. А. Хайретдиновой, они произведены в Херсонесе по византийским образцам (Там же. С. 126). На Верхнем Дону в могильнике с трупоположениями на Животинном городище были найдены погребения, содержавшие портупейный пряжки, аналогичные находке с Дьякова городища. И. Р. Ахмедов и М. М. Казанский датируют эти комплексы 450–480 гг. н. э., считают, что погребения принадлежат «носителям западной воинской цивилизации» (Ахмедов, Казанский, 2004. С. 179. Рис. 13, 7), и делают далее заключение, что именно лесостепной район междуречья Днепра и Дона мог быть источником инноваций для лесной зоны.

Есть слабые признаки юго-восточных связей V в. н. э. с культурой рязаноокских могильников. Находки предметов этой культуры в Москворечье редки. Крестовидные фибулы из Можайска ( Янишевский , 2012а) и Хотяжей ( Алексеев , 2004) скорее являются исключением. Показательно, что обе найдены вне контекста поселений дьякова типа.

Достоверных импортов VI–VII вв. н. э. в бассейне Москвы-реки очень мало. Их число едва выходит из первого десятка. В этот короткий список входят широкопластинчатая фибула со Щербинского городища ( Дубынин , 1974. Табл. XI), которая датируется VII–VIII вв. ( Горюнов, Казанский , 1978); накладка геральдической формы с городища Луковня 1 VI–VII вв. ( Розенфельдт , 1982. С. 113, 114), двурогая одночастная поясная накладка геральдического стиля с Дьякова городища, датируется, скорее всего, первой пол. VII в. н. э. ( Кренке , 2011. С. 72, 73), браслет с расширенными концами с Успенского городища ( Успенская , 1957. Рис. 46), датируемый третьей четвертью I тыс. н. э. ( Родинкова, Седин , 2004. С. 244). Ближайшей к Москворечью территорией, где геральдические поясные наборы были широко представлены в кон. VI – первой пол. VII в. н. э., является ареал рязано-окских могильников ( Ахмедов , 2010).

Две трапециевидные подвески, орнаментированные двумя рядами точек с Дьякова городища ( Кренке , 2011. Рис. 146, 75–83 ), датируются VII в. ( Гаври-тухин , 1997).

На городищах Москворечья было найдено несколько вещей, указывающих на контакты с северо-западными территориями, Прибалтикой. Это, во-первых, три тисненых бляшки-обоймицы. Две из них происходят с Дьякова городища. Одна была найдена в 1984 г. (рис. 1, 6), другая – при раскопках под руководством А. Г. Векслера (Векслер, 2007. Цв. вклейка между с. 240 и 241). Аналогичная бляшка была найдена на городище Луковня 1 (Розенфельдт, 1982. Рис. 1, 7). Они относятся к типу «квадратных», выделенному Е. Р. Михайловой (2007). Орнамент выпуклый, выполнен тиснением. На пересечении диагоналей, обозначенных двойными линиями, – кольцо с точкой в центре, по двум боковым краям – линии из точек, верх и низ ограничены двумя параллельными линиями. Практически точные аналоги (3 экз.) представлены в псковских длинных курганах (Михайлова, 2007. Илл. 1). Очень близкая по особенностям декора бляшка происходит из кургана Любахин 1 (Башенькин, 1995. Рис. 8). В памятниках культуры псковских длинных курганов встречены разнообразные стилистически схожие украшения, что дало основание Е. Р. Михайловой выделять их в качестве культуроопределяющих (Михайлова, 2009; 2014). Это позволяет предполагать, что находки на позднедьяковских городищах Москворечья происходят из региона культуры псковских длинных курганов. Е. Р. Михайлова приводит аргументы в пользу определения нижней даты этой культуры кон. V в. н. э. (Там же). Курган 6 могильника Березно 1 она датирует второй пол. VI – нач. VII в., привлекая при этом радиоуглеродные датировки. Имеются также предположения о несколько более ранних датировках. Так, А. Н. Башенькин по набору инвентаря относит курган Любахин 1 к V в. н. э. (Башенькин, 1995. С. 25). Косвенным подтверждением данной точки зрения являются находки из Литвы. В могильниках III–V вв. н. э. Велиона и Марвеле были найдены головные украшения, элементы которых могут рассматриваться как прототипы тисненых подвесок (Bertašius, 2005; Michelbertas, 1986. Pav. 13).

Типичными прибалтийскими украшениями являются бубенчики с полями, напоминающие шляпку. Три бубенчика были найдены на Дьяковом городище (рис. 1, 7 ). Бубенчики имеют характерные эсовидные переходники для подвешивания. Бубенчики подобной формы являются уникальной находкой в пределах Москворечья. Изготовлены методом штамповки из бронзового листа, на полях бубенчиков имеется разрез. Многочисленные аналогии известны на территории Эстонии, Восточной Латвии ( Аун , 1980. Рис. 18; Latvijas PSR Arheologija…, 1974. Tab. 42, 43; Urtāns , 1970). Нижняя дата находок из Латвии – VII в. н. э.

Наконец, есть импорты, указывающие на восточное направление контактов. С Дьякова городища происходит шумящая подвеска-пронизь (рис. 1, 9 ). Корпус полый, круглый в сечении, отлитый по модели, выполненной из нити, скрученной в цилиндр, – «спиралевидный», по терминологии В. И. Вишневского ( Вишневский и др. , 2007. С. 96). К корпусу прикреплены снизу два кольца, в которые продеты подвески. На памятниках дьякова типа эти находки редки. Большая серия аналогий происходит из Ратьковского могильника. Схожие пронизи были найдены во многих других финских могильниках – Никитинском ( Воронина и др ., 2005. Рис. 36), Заречьинском ( Белоцерковская , 2007. Рис. 2, 38 ; 7, 23 ), Большое Молочное ( Леонтьев , 1996. Рис. 128, 4 ), Сарском городище ( Леонтьев , 1996. Рис. 73, 4 ). В Москворечье такая пронизь была найдена на поселении Хотяжи вместе с крестовидной окской фибулой V в. н. э. ( Алексеев , 2004. Рис. 4, 14 ). Судя по находкам в рязано-окских погребениях стадии 3 (по И. В. Белоцерковской), украшение может быть датировано начиная с V в. н. э. Безусловно, данные вещи бытовали и позже – в VI–VII вв. н. э.

Нашивное украшение с городища Боршева ( Розенфельдт , 1982. Рис. 15, 16 ) с привесками ромбической формы уникально для дьяковских памятников и имеет аналогии в финских древностях Поочья.

Бубенчики в форме бутылочки были найдены на городище Дьяково ( Кренке , 2011. Рис. 144, № 43–83, 332 ). Для дьяковских памятников Москвы-реки вещь редкая. Многочисленные аналоги представлены в финно-угорских могильниках и поселениях в бассейнах Верхней Волги и Оки – Ратьковском ( Вишневский, Новоселова , 2010, рис. 8, 7 ; Вишневский и др. , 2007. Рис. 7, 18, 19 ); Безводнин-ском ( Краснов , 1980. Рис. 27, 29); Заречье ( Белоцерковская , 2007. Рис. 3, 1 ); селище Усть-Черная, Сарском и Мало-Давыдовском городищах ( Леонтьев , 1996. Рис. 73, 14 ; 90, 8 ; 96, 4–6 ). Датировка комплексов, где они встречены, находится в интервале V–VII вв. Вероятно, на Дьяковом городище данные изделия являются привозными и датируются в рамках указанного интервала.

Показательно, что перечисленные находки были найдены на тех же самых ключевых памятниках, о которых говорилось выше, – это городища Успенское, Кунцево, Дьяково, Луковня 1, Щербинское, расположенные в относительно небольшом ареале среднего течения Москвы-реки и Пахры.

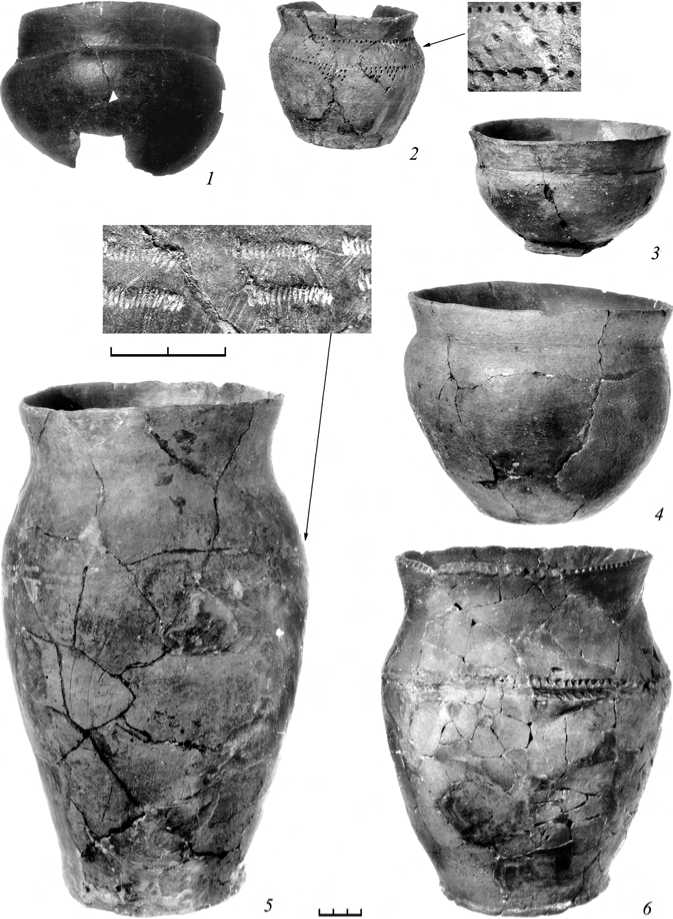

В IV–V вв. н. э. в Москворечье распространяется новый керамический стиль, так называемого мощинского круга (рис. 2). Очень широкое распространение в Волго-Окском бассейне керамики этого стиля с его ведущим признаком в виде прямого венчика и переходом к округлому плечику, подчеркнутым уступом и горизонтальной каннелюрой, заставляет думать, что это, прежде всего, явление моды. В этом стиле изготавливалась как грубая гладкостенная, так и лощеная керамика. Можно предполагать, что исходной точкой развития этого стиля был регион верхнего Поочья, где на памятниках мощинской культуры он представлен особенно ярко. Для датирования керамики Волго-Окского междуречья, выполненной в этом стиле, важны радиоуглеродные датировки, указывающие на V–VII вв. н. э., полученные для селища Кибол-7 в Суздальской округе ( Макаров и др. , 2011).

Вероятно, с южным влиянием следует связывать появление в керамическом комплексе дьяковских городищ в бассейне р. Пахры глиняных сковородок ( Ро-зенфельдт , 1974. Рис. 43).

Важно подчеркнуть также, что далеко не все формы сосудов, характерные для памятников мощинской культуры, представлены в Москворечье. Здесь совершено отсутствуют типичные мощинские цилиндроконические формы, не менее значимые для определения мощинской культуры, чем сосуды с прямой шейкой и горизонтальной каннелюрой при переходе к плечику. Для Москворечья характерны грубые гладкостенные сосуды для хранения припасов, имевшие вытянутые пропорции и орнаментированные отпечатками палочки с веревочкой (рис. 1, 5 ), а также горшки малых форм с разнообразной ямочной орнаментацией (рис. 1, 2 ), специфичные именно для этого региона. Сравнение составляющих набора вещей мощинских памятников бассейна Верхней Оки и позднедьяковских в Москворечье с очевидностью показывает их различия (следует учесть грузики дьякова типа, мелкую глиняную пластику, лощеные пряслица, бронзовые украшения). То есть границу мощинской культуры нельзя отодвигать так далеко на север, чтобы она включала бассейн Москвы-реки, как это сделано в монографии М. Б. Щукина и соавторов ( Ščukin et al. , 2006. Fig. 42).

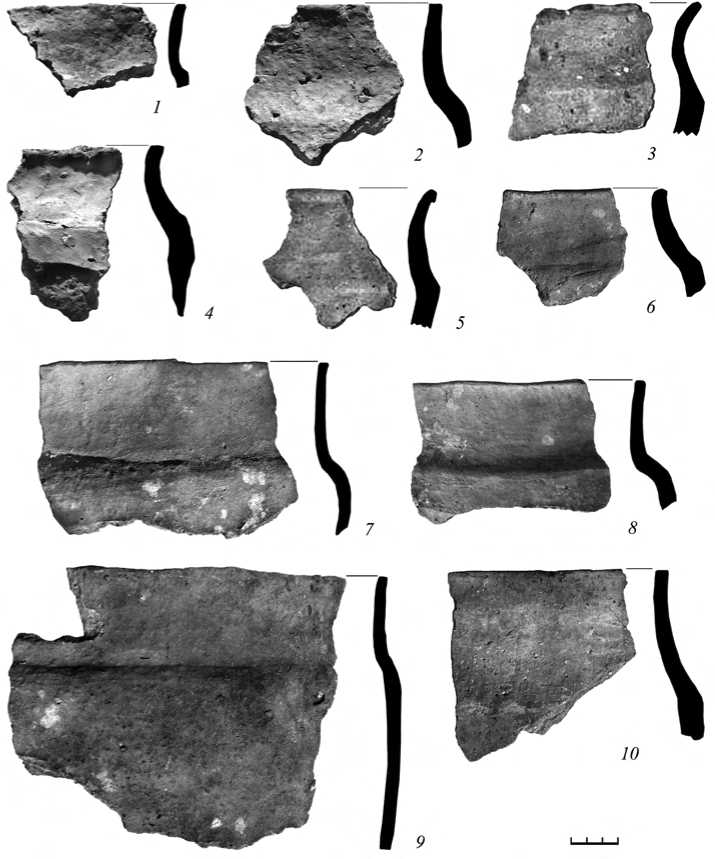

В VI–VII (VIII?) вв. н. э. в развитии керамического комплекса на памятниках Волго-Окского междуречья наблюдаются некоторые общие тенденции. К сожалению, остро ощущается недостаток материалов и надежных датировок. Тем не менее некоторые памятники с находками керамики третьей четверти I тыс. н. э. имеются, и они могут служить отправными точками для рассуждений (рис. 3; 4). Это позднемощинские городища, такие как Акиньшино на Правобережье Оки ( Воронцов , 2011), позднедьяковское городище Кикино на р. Веле ( Вишневский , 2007), селище Болшево-3 на р. Клязьме ( Чернов, Волков , 2009), городище Бородино-2 на Москве-реке, городища Борисов городок ( Янишевский , 2012б) и Ма-ломахово ( Прошкин, Фролов , 2012) в бассейне р. Протвы, селище и могильник Соколова Пустынь на р. Оке выше устья Москвы-реки ( Потемкина и др. , 2013), селище Рогово на Верхней Волге под Ржевом. В качестве таких общих явлений в развитии керамического комплекса можно отметить сокращение (исчезновение?) доли лощеной и орнаментированной керамики. Приоритет получают формы грубой гладкой керамики с высоким венчиком и «сглаженным ребром-уступом» в верхней части плечика при переходе к венчику. Венчик может быть

Рис. 2. Дьяково городище. Керамика IV–V вв. периода влияния «мощинского стиля»

либо уплощенным по торцу, либо, наоборот, приостренным, что придает его профилю «саблевидный» (по С. З. Чернову) вид. Высокий почти прямой венчик с резким переходом к плечику через уступ может рассматриваться как наследие формы сосудов мощинского круга. Особенно эта преемственность ясна на примере городища Акиньшино. К материалам городища Акиньшино близка керамика расположенного на противоположном берегу Оки селища Соколова

Рис. 3. Керамика «постдьяковского» периода и финала позднедьяковской культурыVII–VIII вв. с памятников Москворечья и Верхней Волги

1–5 – селище Бородино (по Б. Е. Янишевскому); 6–10 – городище Кикино (по В. И. Вишневскому)

Пустынь ( Потемкина и др. , 2013). В этот же круг входит относительно удаленный на север комплекс селища Болшево-3. Сравнение последнего с керамикой «ладожского типа» ( Чернов, Волков , 2009) лишь по наличию ребра на плечике не выглядит убедительным, так как морфология верхней части венчика болшевских сосудов совершенно иная.

В середине – 3-й четверти I тыс. н. э. от Ржевского течения Волги на северо-западе до верховьев Москвы-реки и Протвы на юго-востоке получила

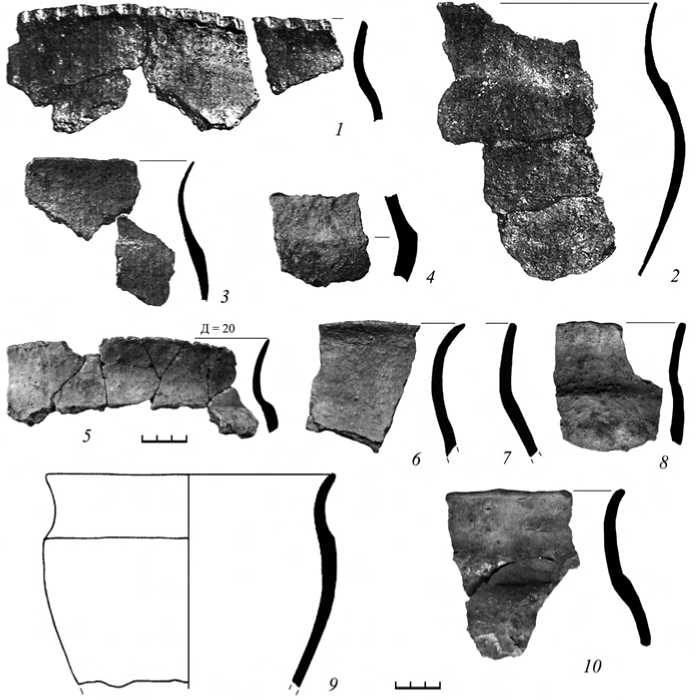

Рис. 4. Керамика «постдьяковского» периода VII–VIII вв. в Подмосковье и Поочье

1–4 – селище Болшево 3 (по: Чернов , 2009); 5 – поселение Соколова Пустынь (по: Потемкина , 2013); 6–10 – городище Акиньшино (по: Воронцов , 2011)

распространение керамика, которую И. В. Исланова обозначила как «верхневолжский керамический набор» ( Исланова , 2007. С. 313). У этой керамики нет такой выраженной преемственности с сосудами мощинского круга. Венчик также прямой или слабо отогнутый, но короче и толще, переход к плечу плавный, на плечике имеется сглаженное ребро-уступ, отсутствуют следы типичной для мощинской керамики каннелюры. В некоторых случаях (Борисов городок на р. Протве) ребро-валик на тулове проявляется достаточно отчетливо. Эта керамика вызывает ассоциации с керамикой Верхнего Поднепровья середины – 3-й четверти I тыс. н. э. Особенно важно обратить внимание на сглаженное ребро в верхней части плечика. Этот признак характерен для горшков типа Р-4, выделенных Н. В. Лопатиным ( Лопатин, Фурасьев , 2007. Рис. 11), встреченных на памятниках типа Заозерье–Узмень и затем присутствующих в культуре псковских длинных курганов. Отличие описываемой керамики

«верхневолжского набора» от лепной славянской керамики роменского типа заключается, в первую очередь, в наличие «высокого» венчика и отсутствии типов орнаментации, характерных для последней. В тоже время, сглаженное ребро – это признак, встречающийся и на древнейшей славянской керамике южного Подмосковья. В качестве примера можно привести курган у д. Рыж-ково на Протве ( Бубликов и др ., 2008).

Важно отметить, что керамика «верхневолжского набора» не похожа на мерянскую и сходную с ней, вроде комплекса Ратьковского могильника. Ареал мерянской / муромской керамики образует особую область, которая «нависает» над Подмосковьем с востока и северо-востока.

В коллекциях позднедьяковских городищ Москворечья керамика верхневолжского набора и позднейшие ипостаси мощинских форм пока не были выявлены. При этом надо отметить, что не производился целенаправленный анализ коллекций именно с такой задачей выявления позднейших керамических материалов. Таким образом, вывод об отсутствии описываемого керамического комплекса в среднем Москворечье пока не может считаться окончательным.

Единичные вещевые импорты VII в. н. э., обнаруженные на городищах среднего течения Москвы-реки, пока как бы повисают в воздухе, так как керамические комплексы, которые соответствуют этим находкам, не описаны. Данных о находках VIII–IX вв. н. э. в среднем течении Москвы-реки нет совсем, лишь нескольких кладов куфических монет (все документированы очень слабо) заполняют лакуну.

Выводы. Позднедьяковские памятники Москворечья IV–V вв. н. э. испытывали сильное влияние, распространявшееся с юга, но при этом продолжали сохранять свою культурную обособленность. Многие элементы в культуры (на мой взгляд, преобладающие) связывают эти памятники с восточными соседями, финским миром. Однако и западные связи несомненны. Поэтому мы можем лишь весьма схематично предполагать, что этнический облик позднедьяковского населения в Москворечье был смешанным финно-балтским.

Жизнь на москворецких городищах в IV–V вв. н. э., безусловно, продолжалась. Численность поселений, видимо, мало изменилась сравнительно с предшествовавшим этапом.

И. Р. Ахмедов, М. Б. Щукин, М. М. Казанский предполагали, что в конце IV – V в. н. э. Москворечье стало ареной военных действий, в том числе из-за походов короля готов Германариха (Ščukin et al., 2006. Fig. 43). Конечно, единичные находки импортных черняховских вещей на памятниках бассейна Москвы-реки не могут служить доказательством такой реконструкции. Однако необъясненным остается факт спада жизненной активности на москворецких городищах, который можно ориентировочно датировать V–VI вв. н. э., а затем и вовсе их запустение. Возможно, что какие-то насильственные действия, приведшие к упадку культуры москворецких городищ, все же были. Учитывая, в общем-то, незначительную численность жителей Москворечья в дьяковское время, можно предполагать, что демографическое благополучие этого населения было очень уязвимо. Нельзя не отметить хронологическое совпадение прекращения жизни на дьяковских городищах Москворечья и катастрофических потрясений, которые испытали их ближайшие соседи – рязано-окские финны – около середины VII в. н. э. (Ахмедов, 2010).

Необходимо учитывать, что для «подрыва» жизненной силы населения, оставившего позднедьяковские городища, было достаточно совсем небольшой группы от одной до нескольких сотен профессиональных воинов-агрессоров, археологический след которой вряд ли может быть уловлен. История дает нам массу примеров подобного рода.

В VII–VIII (?) вв. н. э. мы видим на месте бассейна Москвы-реки своеобразное белое пятно, которое лишь по периферии окаймлено памятниками типа селища Соколова Пустынь (на юге), Маломахово и Борисов городок (на юго-западе), Бородино (на западе в верховьях Москвы-реки), Болшево-3, Кикино, Ратьковский могильник (на севере). Все эти памятники имеют, скорее всего, финский или финно-балтский облик. Видимо, этого населения было достаточно, чтобы сохранить гидронимический пласт Подмосковья, в том числе и гидронимы бассейна Москвы-реки, и передать их пришедшим сюда позднее славянским колонистам.

Список литературы Финал дьяковской культуры в Подмосковье

- Алексеев А.В., 2004. Группа памятников древнерусского времени у д. Хотяжи//АП. Вып. 1. С. 177-192.

- Аун М., 1980. Курганные могильники Восточной Эстонии во второй половине I тыс. н. э. Таллин: Валгус. 136 с.

- Ахмедов И.Р., 2007. Инвентарь мужских погребений//РСМ-9. С. 137-185.

- Ахмедов И.Р., 2010. Проблема «финального» периода культуры рязано-окских финнов: (к современному состоянию вопроса)//Археология Восточной Европы в I тыс. н. э.: проблемы и материалы/Отв. ред. И.В. Исланова, В.Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 7-34. (РСМ; Вып. 13.)

- Ахмедов И.Р., Казанский М.М., 2004. После Аттилы. Киевский клад и его культурно-исторический контекст//Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье: доклады науч. конф., посвященной 60-летию со дня рождения Е.А. Горюнова (Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г.)/Ред. В.М. Горюнова, О.А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 168-202. (Труды ИИМК РАН; Т. 11.)

- Башенькин А.Н., 1995. Культурно-исторические процессы в Молого-Шекснинском междуречье в конце I тыс. до н. э. -I тыс. н. э.//Проблемы истории Северо-Запада Руси/Отв. ред. И.В. Дубов, И.Я. Фроянов. Вып. 3. СПб.: Санкт-Петербургский университет. С. 3-29. (Славяно-русские древности; Вып. 3.)

- Белоцерковская И.В., 2007. Инвентарь женских погребений//РСМ-9. С. 186-212.

- Белоцерковская И.В., Ахмедов И.Р., 2009. Работы археологических экспедиций ГИМ на Оке: некоторые итоги и перспективы изучения рязано-окских могильников III-VII вв. н. э.//Археологические открытия 1991-2004. Европейская Россия/Под ред. Н.А. Макарова. М.: ИА РАН. С. 283-298.

- Бубликов В.В., Прошкин О.Л., Добровольская М.В., 2008. Курганный могильник Рыжково на реке Протве//АП. Вып. 4. С. 108-123.

- Векслер А.Г., 2007. Спасательная археология Москвы. М.: Вече. 320 с.

- Вишневский В.И., 1998. Кикинское городище//ТАС. Вып. 3. С. 359-366.

- Вишневский В.И., 2007. Керамический комплекс посуды Кикинского городища//ТАС. Вып. 6. Ч. 2. С. 85-93.

- Вишневский В.И., Кирьянова Н.А., Добровольская М.В., 2007. РАтьковский РАннесредневековый финно-угорский могильник: хронология, культуРА, обряд//РА. № 2. С. 89-107.

- Вишневский В.И., Новоселова Т.Н., 2010. Раннесредневековый финно-угорский могильник на Ратьковском городище (результаты раскопок 2006-2007 гг.)//АП. Вып. 6. С. 67-82.

- Воронина Р.Ф., Зеленцова О.В., Энговатова А.В., 2005. Никитинский могильник. М.: ИА РАН. 168 с.

- Воронцов А.М., 2010. Отчет об археологических исследованиях в Суворовском и Кимовском районах Тульской области в 2009 г.//Архив ИА РАН.

- Воронцов А.М., 2011. К вопросу о поздней дате мощинской культуры//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда/Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. Т. 2. СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН. С. 14-15.

- Гавритухин И.О. 1997. Маленькие трапециевидные подвески с полоской из прессованных точек по нижнему краю//ГАЗ. № 12. С. 43-53.

- Гавритухин И.О., 2007. Ингумации, связанные с культурой оседлого населения, и отдельные находки постгуннского времени//РСМ-9. С. 30-33.

- Голубева Л.А., 1973. Весь и славяне на Белом озере X-XI вв. М.: Наука. 212 с.

- Горюнов Е.А., Казанский М.М., 1978. О происхождении широкопластинчатых фибул//КСИА. Вып. 155. С. 25-31.

- Горюнова Е.И., 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. М.: Наука. 267 с. (МИА; № 94.)

- Давидан О.И., 1980. Бронзолитейное дело в Ладоге//АСГЭ. Вып. 21. Л.: Аврора. С. 59-67.

- Дмитриев А.В., 2003. Могильник Дюрсо -эталонный памятник древностей V-IX вв.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв./Отв. ред. Т.И. Макарова, С.И. Плетнева. М.: Наука. С. 200-206.

- Дубинин А.Ф., 1970. Троицкое городище//Древнее поселение в Подмосковье. М.: Наука. С. 5-98. (МИА; № 156.)

- Дубинин А.Ф., 1974. Щербинское городище//Дьяковская культура: Сб. ст./Отв. ред. Ю.А. Краснов. М.: Наука. С. 198-281.

- Засецкая И.П., 2003. Боспорский некрополь как эталонный памятник древностей IV -начала VII в.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв./Отв. ред. Т.И. Макарова, С.И. Плетнева. М.: Наука. С. 31-40.

- Исланова И.В., 2007. Верхневолжье и Валдай//РСМ-9. С. 301-332.

- Исланова И.В., Мирецкий А.В., 1997. Находки с городища Осечен//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья/Отв. ред. А.Н. Хохлов. Вып. 2. Тверь: Тверской научно-исследовательский историко-археологический и реставрационный центр. С. 12-20.

- Коваль В.Ю., 2009. Отчет о работах Ростиславльской археологической экспедиции в 2009 г.//Архив ИА РАН.

- Краснов Ю.А., 1980. Безводнинский могильник. М.: Наука. 224 с.

- Краснов Ю.А., Краснов Н.А., 1978. Погребальное сооружение на городище «дьякова типа»//Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы/Отв. ред. В.И. Козенкова, Ю.А. Краснов, И.Г. Розенфельдт. М.: Наука. С. 140-153.

- Кренке Н.А., 1989. Глиняная пластика и некоторые особенности позднедьяковских городищ Подмосковья//СА. № 2. С. 79-87.

- Кренке Н.А., 2011. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 546 с.

- Кренке Н.А., Сулержицкий Л.Д., 2006. Хронология городищ «дьякова типа» в бассейне Москвы-реки в свете результатов РАдиоуглеродного датирования//РА. № 2. С. 121-133.

- Леонтьев А.Е., 1996. Археология мери. М.: ИА РАН. 341 с.

- Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира в III-V вв. н. э. М.: ИА РАН. 252 с. (РСМ; Вып. 8.)

- Макаров Н.А., Федорина А.Н., Зайцева Г.И., Гроотс П.М., 2011. РАдиоуглеродные даты памятников РАннего железного века -средневековья в Суздальском ополье//РА. № 4. С. 35-51.

- Максимов А.Д., 1981. Отчет о раскопках городища Орлов городок и разведках на оз. Селигер в 1980 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 8477.

- Михайлова Е.Р., 2007. Тисненые бляшки-обоймицы из памятников культуры псковских длинных курганов//А. В.: Сб. науч. тр. в честь 60-летия А.В. Виноградова/Отв. ред. С.В. Хаврин. СПб.: Культ-Информ Пресс. С. 158-164.

- Михайлова Е.Р., 2009. Культура псковских длинных курганов. Проблемы хронологии и развития материальной культуры: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. СПб. 18 с.

- Михайлова Е.Р., 2014. Вещевой комплекс культуры псковских длинных курганов. Типология и хронология. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 427 c.

- Моора Х., 1963. Об оловянных украшениях и их изготовлении в Прибалтике//Muneraarcheologica Iosepho Kostrzewski. Poznań. S. 355-365.

- Потемкина О.Ю., Сироватко А.С., Добровольская М.В., Клещенко Е.А., Свирина Н.Г., Олейник А.Б., 2013. Соколова Пустынь -новый погребальный памятник позднедьяковского времени (итоги работ 2011-2012 гг.)//Оки связующая нить/Отв. ред. Э.Э. Фомченко. Ступино: Ступинский историко-краеведческий музей. С. 146-156.

- Прошкин О.Л., Фролов А.С., 2012. Ранние периоды поселения Маломахово в бассейне р. Протвы//АП. Вып. 8. С. 96-113.

- Родинкова В.Е., Седин А.А., 2004. Браслеты Никодимова городища//Восточная Европа в средневековье/Ред. Н.А. Макаров, А.В. Чернецов, Н.В. Лопатин. М.: Наука. С. 234-246.

- Розенфельдт И.Г., 1974. Керамика дьяковской культуры//Дьяковская культура: Сб. ст./Отв. ред. Ю.А. Краснов. М.: Наука. С. 90-197.

- Розенфельдт И.Г., 1982. Древности Волго-Окского междуречья VI-IX вв. М.: Наука. 190 с.

- Смирнов К.А., 1974. Дьяковская культура//Дьяковская культура: Сб. ст./Отв. ред. Ю.А. Краснов. М.: Наука. С. 7-89.

- Сыроватко А.С., Трошина А.А., Спиридонова Е.А., 2012. Хронология Щуровского могильника по естественно-научным данным//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и великого переселения народов. Конференция 3/Отв. ред.: А.М. Воронцов, И.О. Гавритухин. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». C. 119-132.

- Успенская А.В., 1957. Успенское городище//КСИИМК. Вып. 68. С. 117-122.

- Хайретдинова Э.А., 2003. Обувные наборы V-VII вв. из Юго-Западного Крыма//МАИЭТ/Ред-сост. А.И. Айбабин, В.Н. Зинько. Вып. X. С. 125-160.

- Чернов С.З., Волков И.В., 2009. Болшево-3 -древнерусское поселение XI в. на верхней Клязьме//АП. Вып. 5. С. 112-136.

- Шмидехельм М.Х., 1959. Городище Рыуге в Юго-Восточной Эстонии//Вопросы этнической истории народов Прибалтики/Ред. С.А. Тараканова, Л.Н. Терентьева. М.: Академия наук СССР. С. 154-185. (Труды ПОКЭ; Т. 1.)

- Щеглова О.А., 2002. Свинцово-оловянные украшения VIII-X вв. на северо-западе Восточной Европы//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья/Отв. ред. А.Н. Кирпичников. СПб.: ИИМК РАН. С. 134-150.

- Янишевский Б.Е., 2012а. Новые памятники археологии раннего железного века в верховьях рек Москвы и Протвы//Вопросы археологии, истории и культуры верхнего Поочья: Материалы XIV Всерос. науч. конф. (5-7 апреля 2011 г.). Калуга: Полиграф-Информ. С. 28-33.

- Янишевский Б.Е., 2012б. Раскопки на Борисовом городке в 2009 г//АП. Вып. 8. С. 229-245.

- Bertašius M., 2005. Marvelè. Ein Gräberfeld Mittellitauens. Bd I. Kauno: Kauno technologies universitetas Humanitarinių mokslų fakultetasno. 296 p.

- Latvijas PSR Arheologija,1974. Riga:Zinātne. 374 p.

- Michelbertas M., 1986. Senasis geležius amžius Lietuvoje. Vilnius: Mokslas. 272 p.

- Ščukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des les goths aux huns: Le nord de la mer noire au Bas -empire et a l'epoque des grandes migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR International Series; 1535.)

- Urtāns V., 1970. Bronzas zvaninu rotas VII-XI gs.//Изв. АН Латвийской ССР. № 8. P. 64-75.

- Volkaite-Kuliskauskiene R., Jankauskas K., 1992. Iš Senosios Lietuvių amatininkystes istorijos (alavas senuosiose lietuvių papuošaluose)//Lietuvos Archeologija. 8. Vilnius: Mokslas, 135-170.