Финальный палеолит и мезолит Мещерской низменности: современный взгляд

Автор: Сорокин А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 250, 2018 года.

Бесплатный доступ

Источниковедческая база мезолита и финального палеолита Мещерской низменности была сформирована преимущественно в 1975-1995 гг. и включает свыше 150 памятников, 45 из которых были раскопаны стационарно. В пределах региона зафиксированы материалы рессетинской и аренсбургской финально-палеолитическихи трех мезолитических культур - заднепилевской, култинской и пургасовской. Спецификой зандровых геоархеологических объектов служит единичность гомогенных комплексов и многочисленность коллекций с поликультурными признаками, генезис которых, по-видимому, не связан с причинами культурно-исторического характера.

Плейстоцен, голоцен, финальный палеолит, мезолит, мещерская низменность, рессетинская культура, аренсбургская культура, заднепилевскаякультура, култинская культура, пургасовская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143164022

IDR: 143164022

Текст научной статьи Финальный палеолит и мезолит Мещерской низменности: современный взгляд

Наиболее плодотворным оказался второй этап изучения Мещерской низменности, совпавший с отрезком 1975 по 1995 г. Это было время целенаправленных поисков в регионе мезолитических памятников и их систематических раскопок http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.250.145-172

( Кольцов , 1976; Фролов и др. , 1977; Сорокин , 1981а; 1981б; 1984; 1986; 1987; 1989; 1990; 1995; Кравцов , 1988а; 1988б; 1991; Кравцов и др. , 1994; Кравцов, Лозовский , 1989; Кравцов, Сорокин , 1991; Кравцов, Луньков , 1994; Леонова , 1994). Главным его итогом для изучаемого полигона стало создание современной источниковедческой базы. В теоретическом отношении этап ознаменовался развитием парадигмы археологических культур ( Медведев и др. , 1975; Кольцов , 1976; 1989; Формозов , 1977; Крайнов, Кольцов , 1979; 1983; Сорокин , 1990).

Третий этап, начавшийся со второй половины 1990-х гг., характеризуется резким спадом полевой активности и несистемными исследованиями объектов данного времени в пределах исследуемого полигона ( Кравцов , 1999; 2004; Леонова , 1998; 2000; 2007; Кравцов, Леонова , 2001; Сорокин , 2004а; 2004б; Аверин , 2005; 2010а; 2010б; 2011; Аверин, Аверина , 2007; Аверин, Чечулин , 2015). В теоретическом отношении, однако, для мезолитоведения в целом – это наиболее продуктивный этап, когда идет процесс дальнейшей разработки основ мезолитогенеза, заключающийся в поиске экономических основ эпохи и выработке адаптационных моделей развития популяций ( Медведев и др. , 2000; Сорокин , 2002; 2006а; 2006б; 2008; 2013; 2016; Тетенькин , 2003; Сорокин и др. , 2009; Берд никова , 2014). Что касается изучаемого полигона, именно в этот период происходит осознание наличия здесь и стоянок финально-палеолитического времени ( Сорокин , 2008; Сорокин и др. , 2009).

Среди наиболее известных имен исследователей мезолита и финального палеолита Мещеры можно назвать В. А. Городцова, С. А. Локтюшева, О. Н. Бадера, А. Я. Брюсова, А. А. Формозова, Л. В. Грехову, Б. А. Фоломеева, В. В. Сидорова, А. В. Трусова, А. С. Фролова и А. Е. Кравцова. В результате их труда и усилий десятков других исследователей была создана современная источниковедческая база, включающая свыше 150 стоянок, где присутствуют финально-палеолитические и мезолитические материалы ( Сорокин , 2006а).

Необходимо отметить, что не менее 45 памятников были раскопаны стационарно, в том числе и на значительной площади, при этом наиболее выразительные собрания были получены в 16 пунктах – это Петрушино ( Фролов и др. , 1977; Сорокин , 1981а; 1984; 1990), Микулино ( Сорокин , 1981б; 1990), Борисово 1 ( Сорокин , 1990), Исток 1 ( Сорокин , 1988; 1990; Кравцов, Сорокин , 1991), Задне-Пилево 1, 2 ( Сорокин , 1990), Шильцева Заводь 5 ( Кравцов, Сорокин , 1991), Шагара 4 (Там же), Шабаево 5 ( Сорокин , 1995), Жабки 3 (Алешино), Черная 1 (Колионово) ( Кравцов, Лозовский , 1989), Панюшенка ( Кравцов , 1988а), Беливо 4А ( Кравцов, Луньков , 1994) Беливо 4Г Северная ( Кравцов , 1988б; Кравцов, Жилин , 1995); Беливо 6Б (3) ( Леонова , 1998) и Беливо 6В (14) ( Жилин и др. , 1998). Суммарно на них было выделено 29 отдельных комплексов. На их основе и будет рассматриваться современное состояние изученности финально-плейстоценовых и раннеголоценовых культур региона.

К настоящему времени в пределах Мещерской низменности зафиксированы материалы не менее трех финально-палеолитических (рессетинская, бромме, аренсбург) и трех мезолитических культур (заднепилевская, култинская и пур-гасовская). К сожалению, «чистые» и представительные коллекции среди них крайне немногочисленны, а стратифицированные памятники, за редчайшим исключением, практически отсутствуют, что сильно осложняет их восприятие и создает дополнительные сложности понимания культурной мозаики. Для упрощения задачи логично рассмотреть не весь инвентарь, собранный на стоянках Мещерской низменности, а только наиболее важный для культуроразличения. Как известно, в подобном качестве принято рассматривать предметы охотничьего вооружения (Формозов, 1959). Разумеется, в расчет при этом не приходится брать различные силки, сети, капканы и ловушки, изготавливавшиеся из органических материалов, точнее растительных остатков, и практически не доходящие до исследователя, но хорошо известные по этнографическим данным. Невозможно в этом ряду рассматривать и разнообразные ловчие ямы, сложность поиска которых и интерпретации в качестве охотничьих объектов очевидна любому исследователю. В силу особенностей источника большинство памятников Мещеры, как и других зандровых низменностей, лишено и фаунистических остатков, а также изделий из кости, рога и древесины. Таким образом, речь может идти исключительно о нетленном каменном инвентаре.

В результате к охотничьему вооружению на памятниках финального палеолита и мезолита Европейской России традиционно относятся наконечники стрел, вкладыши, геометрические микролиты и косые острия. Внутри каждой из этих категорий выделяются различные типы изделий, отличающиеся особенностями формы и характером вторичной обработки, однако далеко не все они могут использоваться для культурологического анализа. Например, чаще всего в виде вкладышей в составном охотничьем вооружении использовались медиальные сегменты пластин. Они не просто весьма многочисленны в каждой из культур, где были вкладышевые изделия и известны разнообразные костяные, роговые и деревянные оправы и муфты, но их количество разительно превосходит все другие предметы, использовавшиеся в виде вставок-вкладышей. Однако в силу глобального характера их распространения и типологической аморфности они непригодны для процедуры сравнения и различения культур, так как одинаковы практически во всех пластинчатых индустриях вне зависимости от степени развития в них стандартизированных вкладышевых форм. Более того, производство медиальных сегментов практически не требовало применения специальных приемов рассечения заготовок: они продуцировались в значительной мере непроизвольно в процессе расщепления. Совсем иное дело, когда речь идет о вкладышах, имеющих вторичную обработку, роль которой в формообразовании чрезвычайно высока, но и здесь достаточно часты повторы и использование одних и тех же технологических приемов и типов. Например, в рессетинской и заднепилевской культурах были широко распространены микролиты с затупленным ретушью краем. Обычно они имеют один длинный край, обработанный крутой или полукрутой ретушью. В тех случаях, когда на памятнике представлены материалы обеих культур, понять, к какой из них относятся те или иные вкладыши, не удается. Хотя нюансы существуют и здесь, например: в рессе-тинском наборе эпизодически использовалось встречное ретуширование, тогда как среди заднепилевских подобные формы неизвестны. И напротив, в задне-пилевском наборе достаточно обычны, хоть немногочисленны, длинные низкие прямоугольники и треугольники, тогда как для рессетинской культуры известен единственный случай (Минино 2), когда они входят в набор наконечника копья ( Сорокин , 2011; Сорокин, Хамакава , 2014).

Наиболее широко на стоянках Мещерской низменности в составе охотничьего вооружения были распространены кремневые наконечники, среди которых присутствуют как симметричные, так и асимметричные формы. Первые характерны для аренсбургской, заднепилевской и пургасовской культур, вторые – для рессетинской и аренсбургской культур. Среди первых весьма обыденно вентральное ретуширование, особенно часто оно присутствует в заднепилевских коллекциях. На них часто сочетается вентральное и дорсальное ретуширование, которое присуще и пургасовским наконечникам. Крутое дорсальное ретуширование встречается в целом реже и характерно для памятников рессетин-ской и аренсбургской культур. Изредка вентральное ретуширование черешков использовалось и на рессетинских наконечниках с боковой выемкой. В то же время плоское вентральное ретуширование в целом не характерно для аренс-бургских наконечников и, напротив, для них стандартно использовалось крутое дорсальное ретуширование, а в качестве дополнения – противолежащая и встречная ретушь.

Рассмотрим характерные типы охотничьего вооружения, встречающегося на Мещерских стоянках, детальнее.

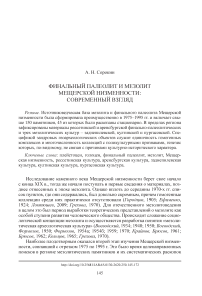

Рессетинские наконечники все асимметричные (рис. 1; 4; 7). Они изготавливались исключительно из микропластин и узких пластинок. Выделяются две разновидности, первая или тип А – это простые формы с минимумом обработки. Обычно ретушь оформляет в виде выемки исключительно насад по одному из краев заготовки. Подобные изделия эпизодически называются флажковыми. Их боевая часть обработки, как правило, не имела и ею служила дистальная, естественно заостренная часть микропластины. Тем не менее эпизодически могло ретушироваться и перо. В результате край с боковой выемкой мог иметь небольшой разрыв на латерали, что формировало своеобразный выступ. В ряде случаев ретушировался и сам выступ, из-за чего длинный край полностью получал новый контур. В качестве ретуши обычно использовалась средняя затуп-ливающая дорсальная. Изредка острие могло подвергаться обработке крутой ретушью и по второму краю со спинки, т. е. боевая часть как бы дополнительно заострялась. Эпизодически на острие с вентральной стороны могла наноситься еще и уплощивающая ретушь.

Вторая разновидность наконечников из микропластин, или тип Б, – это собственно рессетинские острия, т. е. изделия, оформленные как тип А, но дополнительно на перегибе длинного края у них крутой ретушью выделялся особый шип. Другой их особенностью служит то, что боевой частью большинства изделий типа Б обычно была проксимальная часть заготовки. Ударный бугорок при этом удалялся микрорезцовым сколом. Этот прием сопровождался появлением в рес-сетинских комплексах технологических отходов, именуемых микрорезцами.

Вентральная часть рессетинских острий также могла иметь подправку плоской ретушью. В свою очередь, черешки наконечников типа А и типа Б могли иметь естественное окончание, слом или выделялись специальным шипом. Один из наиболее выразительных экземпляров подобного наконечника встречен в Замостье 5 (слой 9) ( Сорокин, Хамакава , 2014).

Среди представительных коллекций Мещерской низменности нет ни одного «чистого» комплекса рессетинской культуры. Все, что известно о ней в пределах

|

Памятник |

Рессетинские |

Аренсбургские |

Косолезвийные |

|||||

|

Беливо 4А |

Й^^ |

|||||||

|

Беливо 4Г Северная |

'^ь |

|||||||

|

Беливо 6Б |

|ДП6| |

|т |

^w? |

|||||

|

Беливо 6В |

tp^i 1 |

1 ^^^^ ^^^^ |

^>^ |

|||||

|

Борисово 1 Ж-1 |

||||||||

|

Борисово 1 пер. Ж-1 |

||||||||

|

Борисово 1 Ж-2 |

||||||||

|

Борисово 1 пер. Ж-2 |

||||||||

|

Жабки 3 Р-1 |

||||||||

|

Жабки 3 Р-2 |

I |

|||||||

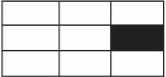

Рис. 1. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: наконечники рессетинские, аренсбургские и косолезвийные изучаемого полигона, представлено выборками в составе коллекций с поликуль-турными признаками. В совокупности насчитывается 16 рессетинских наконечников. Среди памятников, где они есть, можно назвать Беливо 4А, где имеется обломок острия с микрорезцовым сколом, и Беливо 4Г Северная, где присутствует микрорезец. Раскоп 1 стоянки Жабки 3 дал фрагмент наконечника с боковой выемкой, и еще три аналогичных изделия были обнаружены в раскопе 2. Целый из них всего один, он имеет дорсально оформленную выемку на черешке и упло-щивающую вентральную ретушь на пере. Аналогии ему имеются в материалах стоянок Ивановское 7 (Жилин и др., 2002), Прислон (Жилин и др., 1996), Бутово 1 (Кольцов, Жилин, 1999) и слое 9 Замостья 5 (Сорокин, Хамакава, 2014).

Фрагменты наконечников с боковой выемкой из микропластин присутствуют в Микулино ( Сорокин , 1981б; 1984; 1990) и Шагаре 4, где они встречены в раскопе № 1 1987 г. (жилище 1 и его периферия) и в раскопе № 2 1994 г., а также в нижнем слое стоянки Шильцева Заводь 5. Рессетинские микрорезцовые острия еще более редки и известны в Черной 1 (раскоп 1) и Шагаре 4 (периферия жилища № 1). Помимо Беливо 4Г Северная микрорезец обнаружен лишь однажды – в Шагаре 4 (периферия жилища № 1).

Все три рессетинских наконечника из раскопа 1 стоянки Черная 1 имеют явно пережиточные признаки ( Кравцов, Лозовский , 1989). В качестве рудиментарных можно рассматривать и оба наконечника из Шагары 4 (периферия жилища № 1), у которых черешки были получены простым скашиванием оснований. Судя по всему, в обоих случаях мы имеем явное угасание рессетинских традиций в заднепилевской среде.

Аренсбургские наконечники (рис. 1; 4; 7) в Мещерских коллекциях более многочисленны, всего их насчитывается 24 на девяти памятниках. Они бывают симметричными и асимметричными, при этом первые численно уступают. Вторые – эпизодически называют флажковыми, хотя их отличие от рессетинских наконечников никакого сомнения не вызывает. Аренсбургские черешковые наконечники были встречены на стоянках Беливо 4А (2 экз.), Беливо 6В (2 экз.), в жилище 2 Петрушино (1 экз.), в раскопе 2 Черной 1 (2 экз.), в раскопе 2 Ша-гары 4 (3 экз.) и нижнем слое Шильцевой Заводи 5 (1 экз.). В качестве заготовок обычно использовались широкие массивные пластины или, реже, отщепы. Черешки обрабатывались преимущественно крупной крутой дорсальной ретушью, в одном случае (Беливо 6В) ретушь нанесена противолежащим способом. На двух предметах с вентральной стороны отмечены технологические выколы, образовавшиеся в результате использования жесткого отбойника (Беливо 4А; Черная 1, раскоп 2). Перо сохранилось лишь на пяти предметах, в трех случаях – это естественно сходящиеся латерали, не имеющие дополнительной обработки (Беливо 4А; Беливо 6В; Петрушино, жилище 2), и еще в двух случаях – перо скошено по одному краю крутой среднефасеточной ретушью (Беливо 4А; Шага-ра 4, раскоп 2). На остриях обоих предметов имеются резцовые сколы, возникшие от удара при попадании в твердый предмет.

Прочие экземпляры представлены наконечниками с боковой выемкой. Целых или почти целых – из 13 имеющихся – насчитывается восемь (Беливо 4Г Северная; Беливо 6Б и 6В; Исток 1, нижний слой; Шильцева Заводь 5, нижний слой). Доминируют изделия с длинным дугообразно ретушированным краем, оформленным крупной дорсальной ретушью (5 экз.) или, реже, встречной ретушью (1 экз.). Выемка на черешке также бывает получена крупной дорсальной ретушью (6 экз.). Еще два из целых наконечников имеют выемку на черешке и выемчато-скошенное перо. Они присутствуют в коллекциях Беливо 6Б и нижнем слое Истока 1.

Формой, производной от наконечников с боковой выемкой, являются так называемые косолезвийные наконечники (рис. 1; 4; 7), отличающиеся укоро-ченностью пропорций, за что их называют атипичными. Их найдено не менее 24, они происходят с 12 стоянок (Беливо 4А; Беливо 4Г Северная; Беливо 6Б 6В; Исток 1А, верхний слой; Исток 1, нижний слой; Петрушино, скопление 2 и жилище 2; Шагара 4, жилище 1; Шильцева Заводь 5, верхний и нижний слои). В качестве заготовок для косолезвийных наконечников обычно использовались отщепы. Внешне они напоминают сильно скошенные трапеции, но форма их менее правильная. Асимметрия достигалась крутым краевым усечением дорсальных поверхностей у основания заготовки и по противолежащему краю. В двух случаях для обработки черешков использовалось дополнительно упло-щивающее вентральное ретуширование (Беливо 4А и 6Б). Поскольку обработке подвергалась лишь незначительная часть брюшка, причем явно с целью утонь-шения насада, и форма их явно асимметричная, эти изделия и были отнесены к данной категории, а не к наконечникам с вентральной ретушью. Еще в двух случаях на насадах косолезвийных наконечников с вентральной стороны имеются технологические выколы (Беливо 4Г Северная; Беливо 6В). Ретушь краев или исключительно дорсальная, или противолежащая. В единичных случаях может присутствовать и встречное ретуширование длинного края.

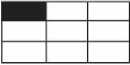

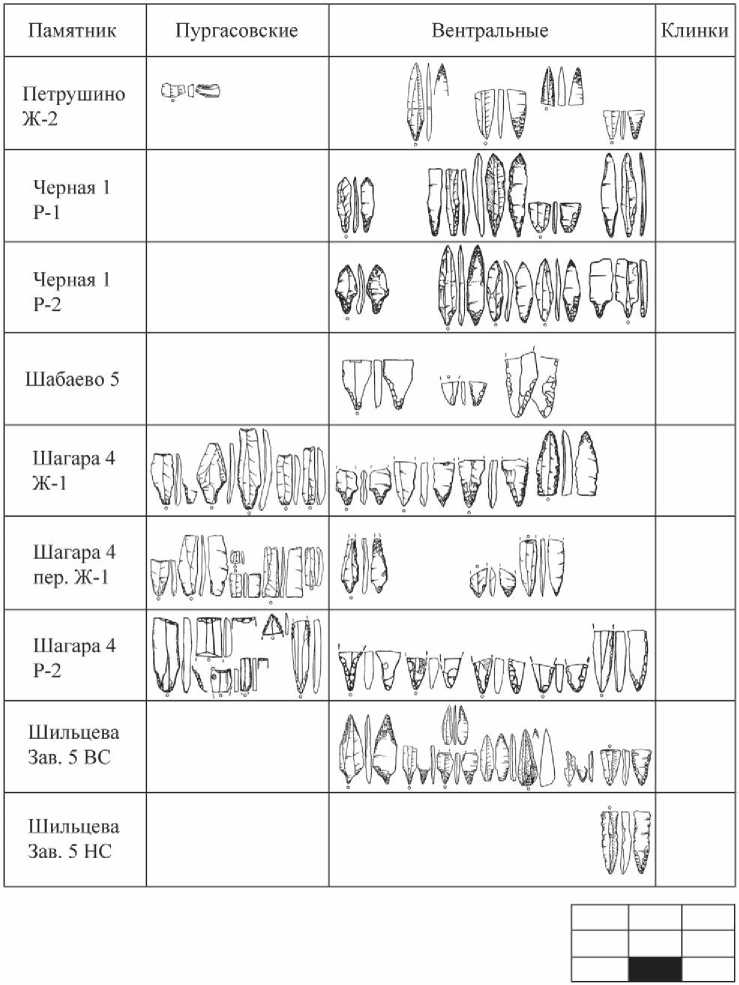

Наконечники с вентральной ретушью (рис. 2; 5; 8) наиболее часто встречаются на Мещерских стоянках: из 29 коллекций они представлены в 25. Фактически их нет лишь в Беливо 4Г Северная; Беливо 6Б и 6В и в нижнем слое Истока 1. По характеру оформления насада различают две основные формы – черешковые и иволистные. Массив составляет 112 предметов, при этом целых экземпляров всего 30, включая две заготовки. Характер обработки весьма разнообразен, это касается как насадов, так и боевых частей. Традиционно использовалась уплощивающая ретушь и крутая или полукрутая, обычны и сочетания названных видов ретуши на одной заготовке. В качестве особой разновидности оформления черешков присутствует полукрутое краевое вентральное ретуширование. Оно встречено в Беливо 4А, Борисово 1 (периферия жилищ 1 и 2), Петрушино (скопление 1, жилище 2), Черной 1 (раскопы 1 и 2), Шабаево 5, Шагаре 4 (раскоп 2), Шильцевой Заводи 5 (верхний и нижний слои). В западноевропейской литературе подобные формы называются наконечниками типа хинтерзее. Обычно их соотносят с аренсбургскими древностями ( Taute , 1968). В рассматриваемую группу они отнесены исключительно по месту дислокации вторичной обработки. Их реальное положение в составе Волго-Окских культур требует предметного изучения.

Наконечники с уплощивающей вентральной ретушью наиболее характерны для памятников заднепилевской культуры. Встречаются эпизодически они и в коллекциях других Волго-Окских культур, однако отсутствие стратифицированных памятников не позволяет корректно решить причины их появления в них. Наиболее вероятно, по-видимому, это их механическая примесь.

|

Памятник |

Пургасовские |

Вентральные |

Клинки |

|||||

|

Бел и во 4 А |

1 |

|||||||

|

Бел и во 4 Г Северная |

йЖ |

|||||||

|

Бел и во 6Г |

||||||||

|

Бел и во 6В |

||||||||

|

Борисово 1 Ж-1 |

Kwf |

Ww |

1 |

|||||

|

Борисово 1 пер. Ж-1 |

^^1^^ |

|||||||

|

Борисово 1 Ж-2 |

№ yw |

|||||||

|

Борисово 1 пер. Ж-2 |

^^ ^j^O^v |

Г, W |

WW |

|||||

|

Жабки 3 Р-1 |

|? И 1 |

1 |

||||||

|

Жабки 3 Р-2 |

|^||ф 1 |

|||||||

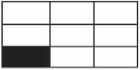

Рис. 2. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: наконечники пургасовские, вентральные и обушковые (клинки)

Еще одну реально осязаемую категорию охотничьего вооружения представляют собой наконечники пургасовского типа (рис. 2; 8). В качестве заготовок для них обычно использовались пластины и пластинки, в исключительных случаях могли использоваться и микропластины ( Сорокин , 2005). Они известны в двух разновидностях. Наиболее часто встречаемая среди них форма представлена поперечно-лезвийными черешковыми образцами, имеющими тупой боевой конец. Он может быть оформлен либо в виде выемки, либо прямо или косо срезан. При оформлении боевых частей срезней использовалось одностороннее крутое краевое ретуширование и двухсторонняя краевая полукрутая ретушь. Довольно часто с вентральной стороны присутствует плоская подтеска.

Другую, более редкую, разновидность пургасовских наконечников составляют изделия, латерали заостренных боевых концов которых сформированы пильчатой ретушью. Проксимальные части заготовок при этом оставались либо вообще без обработки, либо ретушировались подобно боевым частям срезней. В подобных случаях при отсутствии древка сложно определить, какое окончание было боевым, а какое – насадом.

Насколько можно судить по целым экземплярам, черешки пургасовских наконечников оформлялись либо краевой дорсальной крутой (полукрутой), либо двусторонней краевой ретушью. Изредка при их обработке в сочетании с дорсальной ретушью использовалось и вентральное уплощивающее ретуширование. В таких случаях обработка черешков пургасовских наконечников ничем принципиально не отличалась от заднепилевских изделий. Из-за этого при отсутствии боевых частей фрагменты насадов не удается корректно соотнести с одной или другой культурой.

Пургасовские наконечники (25 экз.) известны всего на трех Мещерских стоянках в пяти комплексах – это Петрушино (жилище 2) (1 экз.), Борисово 1 (жилище 1) (4 экз.) и Шагара 4 (жилище 1 и его периферия и раскоп 2) (20 экз.). Таким образом, стоянка Шагара 4 дала наиболее выразительную серию этих изделий, что придает ей особую значимость.

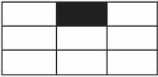

Еще одну массовую категорию охотничьего вооружения составляют микролиты с затупленным ретушью краем (рис. 3; 6; 9), которые в отличие от наконечников стрел служили боковыми вкладышами составного охотничьего вооружения. Всего их насчитывается не менее 126, они имеются в 22 из 29 Мещерских коллекций. Их нет лишь в Беливо 4Г Северная, Беливо 6Б, Беливо 6В, Задне-Пилево 2, Исток 1 (нижний слой), Панюшенке и Черной 1 (раскоп 2). Их отсутствие в аренсбургских стоянках вполне закономерно, ибо в этой культуре не было составного вкладышевого охотничьего вооружения. Присутствие двух предметов в Беливо 4А, где основной комплекс аренсбургский, явно указывает на их механическую примесь. А вот отсутствие в некоторых заднепилевских стоянках (Задне-Пилево 2; Черная 1, раскоп 2; Панюшенка) связано, по-видимо-му, с постепенной утратой вкладышевого вооружения на позднем этапе развития культуры.

Микролиты с затупленным краем в Волго-Окском бассейне характерны для ансамблей двух культур – рессетинской и заднепилевской, являющихся, по мнению автора, разными этапами развития граветтской традиции ( Сорокин , 1990; 2002; 2006а; 2006б; 2008; 2011; 2016; Сорокин и др. , 2009). Судя по всему, общая

|

Памятник |

МПЗК |

Геомикролиты |

Острия |

Бифасы |

||||

|

Бел и ro 4 А |

0 |

13 |

||||||

|

Беливо 4Г Северная |

№ |

|||||||

|

Беливо 6Б |

•Д» $ |

|||||||

|

Беливо 6В |

11 |

til |

^ 6 |

|||||

|

Борисово 1 Ж-1 |

@М№№ |

|||||||

|

Борисово I пер. Ж-1 |

1 |

8 |

||||||

|

Борисово-1 Ж-2 |

ш |

||«^ |

||||||

|

Борисово-1 пер. Ж-2 |

1 |

О |

@№3 |

|||||

|

Жабки-3 Р-1 |

18 ив |

8 |

||||||

|

Жабки-3 Р-2 |

8* |

|||||||

Рис. 3. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: микролиты с затупленным ретушью краем (МПЗК)

|

Памятник |

Рессетинские |

Аренсбургские |

Косолезвийные |

|

З-Пилево 1 |

|||

|

З-Пилево 2 |

|||

|

Исток 1А ВС |

|||

|

Исток 1Б ВС |

|||

|

Исток 1 НС |

жж |

||

|

Микулино |

Й |

||

|

Панюшенка |

|||

|

Петрушино скопл. 1 |

|||

|

Петрушино СК.2 (2) |

|||

|

Петрушино ск. 2 Ж-2 |

адм |

Рис. 4. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: наконечники рессетинские, аренсбургские и косолезвийные

|

Памятник |

Пургасовские |

Вентральные |

Клинки |

|

З-Пилево-1 |

|||

|

З-Пилево 2 |

ЙА № W не |

||

|

Исток 1А ВС |

6 Ж |

||

|

Исток 1Б ВС |

|||

|

Исток 1 НС |

|||

|

Микулино |

О№ |

||

|

Панюшенка |

йй |

||

|

Петрушино скопл. 1. |

У |

!Ю к» ИУ |

|

|

Петрушино ск. 2 (2) |

)В164 |

||

|

Петрушино ск.2 Ж-2 |

Wall/ Wl/ W v V |

Рис. 5. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: наконечники пургасовские, вентральные

|

Памятник |

МПЗК |

Геомикролиты |

Острия |

Бифасы |

|||||

|

З-Пилево I |

Ж |

। ИлИ $|® |

№ |

||||||

|

3-Пи лево 2 |

®® |

||||||||

|

Исток 1А ВС |

1 |

1188 |

|||||||

|

Исток 1Б ВС |

эй |

А1Й <е |

III ft |

||||||

|

Исток 1 НС |

|||||||||

|

Микулино |

ei |

л ™г И№< |

ш и |

fell |

|||||

|

Панюшенка |

9 ^^^^ |

||||||||

|

Петрушино скопл. 1 |

Й |

In! |

|||||||

|

Петрушино ск. 2 (2) |

11 |

^1 ^ |

|||||||

|

Петрушино ск. 2 Ж-2 |

gill |

II |

|||||||

Рис. 6. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: микролиты с затупленным ретушью краем (МПЗК), геометрические микролиты, косые и симметричные острия, бифасиальные наконечники

|

Памятник |

Рессетинские |

Аренсбургские |

Косолезвийные |

||

|

Петрушино Ж-2 |

|||||

|

Черная 1 Р-1 |

11 III |

||||

|

Черная 1 Р-2 |

|||||

|

Шабаево 5 |

|||||

|

Шагара 4 Ж-1 |

|||||

|

Шагара 4 пер. Ж-1 |

эд '5 81 |

||||

|

Шагара 4 Р-2 |

DI |

||||

|

Шильцева Зав. 5 ВС |

|||||

|

Шильцева Зав. 5 НС |

fl |

||||

Рис. 7. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: наконечники рессетинские, аренсбургские и косолезвийные

Рис. 8. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: наконечники пургасовские и вентральные тенденция их развития состоит в постепенной утрате предметов, оформленных встречной ретушью, и вытеснении микролитов с дорсальной ретушью микролитами с вентральной ретушью.

Среди вкладышей с затупленным ретушью краем, выполненных из микропластин, имеется небольшое число геометрических форм – низких прямоугольников и так называемых низких треугольников. Они встречены в Беливо 4А, Борисово 1 (жилище 1), Жабках 3 (раскоп 2), Микулино, Петрушино (скопление 1 и жилище 2), Шагаре 4 (жилище 1), Шильцевой Заводи 5 (верхний слой). Всего их найдено около десятка. Как показывает находка копья в Минино 2, эти изделия могут входить в состав одного предмета ( Сорокин , 2011; Сорокин, Хамакава , 2014).

Эпизодически в качестве отхода при производстве микролитов с затупленным ретушью краем встречаются и псевдомикрорезцы (Задне-Пилево 1; Борисово 1, жилище 1; Шильцева Заводь 5, верхний слой).

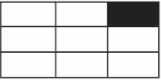

Геометрические микролиты (рис. 3; 6; 9) в Мещерских коллекциях серий не образуют. Они представлены трапециями, сегментами, треугольником и ромбом. Весь «массив» составляет не более 33 предметов. Чаще других попадаются трапеции, всего их найдено 25 экз. Они встречены на 15 памятниках, включая Бе-ливо 4А, Беливо 4Г Северная, Беливо 6Б и 6В, Борисово 1 (периферия жилища 1, жилище 2 и его периферия), Жабки 3 (раскоп 2), Исток 1А (верхний слой), Исток 1Б (верхний слой), Микулино, Шабаево 5, Шагара 4 (жилище 1 и раскоп 2), Шильцева Заводь 5 (нижний слой). Присутствуют как высокие, так средние и низкие экземпляры. Первые численно преобладают. Они наиболее характерны для аренсбургских коллекций, но встречаются единично с заднепилевскими и пургасовскими материалами. Особо следует выделить находки низких трапеций, которые имеются в Борисово 1 (жилище 2), Жабках 3 (раскоп 2), Шабаево 5 и Шагаре 4 (жилище 1). Всего их найдено пять, это немного, но важно то, что пока они практически не отмечены в аренсбургских стоянках. Не исключено, что этот факт может указывать на независимый источник их происхождения.

Сегментовидных острий (рис. 3; 6; 9) имеется также всего пять. В Беливо 6Б и 6В, Микулино они довольно грацильные, в Шагаре 4 (жилище 1) и Шильце-вой Заводи 5 (нижний слой), напротив, весьма крупные. Все частично сломаны, поэтому первые три выделены из разряда микролитов с затупленным ретушью краем достаточно условно. Кроме того, малочисленность сегментов не позволяет говорить о них как о неслучайном типе изделий.

Треугольники еще более редки. Микролит подтреугольной формы со струганой спинкой присутствует в Борисово 1 (жилище 2) и крупный массивный треугольник имеется в Шильцевой Заводи 5 (нижний слой). Единственный ромб встречен в Исток 1Б (верхний слой). Единичность не позволяет рассматривать эти предметы (рис. 3; 6; 9) в качестве самостоятельных форм.

Фрагменты острий типа федермессер или клинки (рис. 2) встречены в Бе-ливо 4А и Беливо 4Г Северная. Кроме того, обушковый нож присутствует в Борисово 1 (жилище 1). О какой-либо закономерности их распределения в силу малочисленности судить трудно. Заведомо лишь понятно, что изделие из Борисово 1 (жилище 1) по характеру обработки и форме не имеет никакого отношения к первым двум из них.

|

Памятник |

МПЗК |

Геомикролиты Ocr |

грия Бифасы |

||

|

Петрушино Г Ж-2 [ |

Ы |

e |

|||

|

Черная 1 |

|||||

|

Черная 1 Р-2 |

1 |

)0 |

|||

|

Шабаево 5 |

шо g |

JIUsrSOQ 0 |

1 ^ |

||

|

Шагара 4 Ж-1 |

m II Mtomi L |

i 11 ^^0 |

|||

|

11 larapa 4 пер. Ж-1 |

®180|1й |

IB |

|||

|

Шагара 4 Р-2 |

Номада |

Д |

|||

|

Шильцева Зав. 5 ВС л |

№ #1 |

1® |

^^{7 |

||

|

Шильцева Зав. 5 НС |

^^^^ ^^^^ ^^ Й1 |

||||

Рис. 9. Охотничье вооружение стоянок Мещерской низменности: микролиты с затупленным ретушью краем (МПЗК), геометрические микролиты, косые острия, бифасиальные наконечники

Скошенные острия (рис. 3; 6; 9), присутствующие в большинстве Мещерских коллекций, отнесены к категории охотничьего вооружения достаточно условно. Морфология позволяет использовать их как в качестве боковых вкладышей в составных орудиях, так и в качестве микроскребков. В силу этого, в отличие от наконечников стрел, микролитов с затупленным ретушью краем и геомикролитов, определение их реальной функции требует трасологического анализа. Поскольку они присутствуют практически во всех представительных Мещерских коллекциях, их роль в культуроразличении крайне невелика. Лучше подходят для этого косые острия, которые в границах полигона присутствуют весьма избирательно. От скошенных острий они отличаются значительно большим углом заострения. Косые острия встречены в Беливо 4А, Беливо 4Г Северная, Задне-Пилево 2, Исток 1А (верхний слой), Микулино, Петрушино (скопление 2), Черная 1 (раскопы 1 и 2), Шагара 4 (жилище 1) и Шильцевой Заводи 5 (нижний слой). Морфология позволяет использовать их в качестве основных и боковых вкладышей составных наконечников, а также в виде проколок. В силу потенциальной полифункциональности определение их реального назначения требует применения трасологического анализа. Как единственный тип предметов охотничьего вооружения косые острия широко использовались лишь в култинской культуре, однако отсутствие в ней иных уникальных типов наконечников и наличие косых острий в памятниках других культур не позволяет достоверно выделять култинский компонент в смешанных коллекциях. Вот и в перечисленных мещерских стоянках нет весомых оснований для его вычленения.

Бифасы (рис. 3; 6; 9) в Мещерских коллекциях относятся к более позднему, чем финальный палеолит и мезолит, времени, поэтому их присутствие указывает на явную механическую примесь. В силу этого они здесь не обсуждаются.

Подведем краткие итоги. Материалы с гомогенными комплексами на территории Мещерской низменности малочисленны, но они есть. В качестве подобных можно рассматривать коллекции Беливо 6Б, Беливо 6В и Исток 1 (нижний слой) с аренсбургским охотничьим вооружением; Задне-Пилево 1, Задне-Пиле-во 2, Панюшенку 1 и Петрушино 1 (скопление 1) – с заднепилевскими материалами. В то же время в Беливо 4А, Истоке 1А (верхний слой), Петрушино (жилище 2), Черной 1 (раскоп 2) и, по-видимому, в Шильцевой Заводи 5 (верхний слой) имеются сочетания изделий обеих этих культур. В Борисово 1 (жилище 1) присутствуют заднепилевские и пургасовские изделия, в Жабках 3 (раскопы 1 и 2) представлены рессетинские и заднепилевские артефакты, а в Беливо 4А одновременно наблюдаются три компонента – рессетинский, аренсбургский и заднепилевский.

В Беливо 4Г Северная имеется микрорезец, явно не имеющий никакого отношения к основному аренсбургскому комплексу. Для Волго-Окского междуречья реально доказано присутствие микрорезцов исключительно в рессетинских древностях. В коллекции Шагары 4 (раскоп 2) имеются артефакты не менее чем пяти Волго-Окских культур финала плейстоцена – начала голоцена – рессетин-ской, аренсбургской, заднепилевской, пургасовской и култинской. В нижнем слое Шильцевой Заводи 5 наблюдается сочетание аренсбургских, рессетинских и култинских элементов.

Рессетинские наконечники достоверно присутствуют в Микулино, Жабках 3 (раскопы 1 и 2) и Черной 1 (раскоп 1) совместно с заднепилевскими наконечниками, в Беливо 4А – вместе с аренсбургскими и заднепилевскими изделиями, в Шагаре 4 (жилище 1) – с аренсбургскими, заднепилевскими и пургасовскими наконечниками, в Шагаре 4 (периферия жилища 1) – с заднепилевскими и пур-гасовскими материалами и, наконец, в нижнем слое Шильцевой Заводи 5 они сочетаются с аренсбургскими наконечниками. Наличие косых острий в ряде перечисленных стоянок, возможно, указывает еще и на култинский компонент.

Аренсбургское охотничье вооружение встречается как в «чистом» виде (Бе-ливо 6Б и 6В; Исток 1, нижний слой), так и в разнообразных сочетаниях: с рес-сетинскими изделиями (в Беливо 4Г Северная), с рессетинскими и заднепилев-скими наконечниками (в Беливо 4А), с заднепилевскими (в раскопе 2 Черной 1 и верхнем слое Шильцевой Заводи 5), а также с рессетинскими, заднепилевски-ми, возможно култинскими, и пургасовскими артефактами – в Шагаре 4.

Заднепилевские вентральные наконечники обнаружены совместно с аренс-бургскими в Беливо 4А, Исток 1А (верхний слой), Черной 1 (раскоп 2) и Шиль-цевой Заводи 5 (верхний слой); в Борисово 1 (жилище 1) – с пургасовскими, в Черной 1 (раскоп 1) – с рессетинскими, в Шагаре 4 (жилище 1 и его периферия) – с аренсбургскими и пургасовскими, в Шагаре 4 (раскоп 2) – с рессетин-скими, аренсбургскими и пургасовскими.

Пургасовское охотничье вооружение было встречено совместно с задне-пилевским в жилище 1 стоянки Борисово 1; в жилище 2 Петрушино – с зад-непилевским и аренсбургским и, наконец, в Шагаре 4 наблюдается сочетание пургасовских наконечников с рессетинскими и аренсбургскими в жилище 1, с рессетинскими и заднепилевскими – на периферии жилища 1, и в раскопе 2 можно выделить не менее трех разных компонентов – рессетинский, аренсбург-ский и заднепилевский.

Присутствие в Микулино трапеции и сегментовидного острия, а также серии косолезвийных наконечников в Петрушино вряд ли можно рассматривать как факты заимствования от населения аренсбургской культуры из-за специфичности этих форм и их непохожести на «аренсбургские прототипы». Нельзя объяснить заимствованием из аренсбургской культуры и присутствие в Шабаево 5, Шагаре 4 (жилище 1), Борисово 1 (жилище 2), Жабках 3 (раскоп 2) очень низких трапеций за отсутствием в ней таковых.

Гомогенных стоянок рессетинской, пургасовской и култинской культур на территории Мещерской низменности в настоящее время не известно. Эти материалы встречаются лишь в разнообразных сочетаниях друг с другом. Если изделия первых двух реально присутствуют в некоторых коллекциях и их можно выделить вполне достоверно, то наличие култинского компонента в виде косых острий в некоторых Мещерских памятниках на имеющихся данных вообще не может быть корректно разрешимо и требует отдельного предметного изучения. Вместе с тем наличие Шагары 4, где наблюдаются компоненты всех известных в Волго-Окском междуречье культур, явно указывает, что при совместном рассмотрении эти артефакты будут неизбежно искусственно механически смешаны. Присутствие наряду с Шагарой 4 на территории Мещерской низменности многокомпонентных стоянок ставит под сомнение источниковедческую надежность большинства изучаемых коллекций и обязывает относиться к ним с предельной осторожностью. Как показала практика, для доказательства эпизодов взаимодействия разнокультурного населения материалы зандровых стоянок не годятся (Сорокин, 2002; 2016). Судя по всему, истинные причины наблюдаемой поликультурности явно не имеют исторической природы.

Несмотря на исключительность стратиграфических наблюдений, присутствие в Истоке 1 и Шильцевой Заводи 5 нижних культурных слоев позволяет установить соотношение отдельных типов охотничьего вооружения друг с другом. Так, не вызывает сомнения факт предшествования асимметричных наконечников с боковой выемкой, характерных для аренсбургских древностей, и, по-видимому, рессетинского наконечника симметричным наконечникам с уплощивающей вентральной ретушью, характерным для заднепилевской культуры.

Радиоуглеродный возраст образца погребенной почвы из Истока 1 определить, к сожалению, не удалось. Зато палинологические образцы из погребенной почвы, к которой приурочен нижний слой стоянки Шильцева Заводь 5, были определены Е. А. Спиридоновой как соответствующие растительности конца ледникового времени. Поскольку в молодом дриасе развитый почвенный горизонт явно сформироваться не мог, эта почва формировалась в интерстадиале. В качестве возможных имеет смысл рассматривать беллинг или аллеред. Учитывая имеющиеся даты, первый из них представляется наиболее вероятным для культуры бромме (лингби), второй – для аренсбургской. Судя по материалам памятника, речь должна идти о втором эпизоде. В любом случае, однако, в Истоке 1 и Шильцевой Заводи 5, где присутствуют выразительные горизонты погребенных почв и приуроченные к ним нижние слои, асимметричные наконечники достоверно предшествуют симметричным с вентральной ретушью. Это однозначно указывает на предшествование аренсбургских комплексов заднепи-левским. К сожалению, точного соотношения рессетинских и аренсбургских материалов между собой, а также реальной последовательности или, напротив, одновременности культур эпохи мезолита (заднепилевской, пургасовской и кул-тинской), несмотря на все усилия, установить не удалось и это настоятельная задача для ближайшей перспективы исследований.

Так вкратце выглядят современные представления о финальном палеолите и мезолите Мещерской низменности.

Список литературы Финальный палеолит и мезолит Мещерской низменности: современный взгляд

- Аверин В. А., 2005. Мезолит Волго-Клязьминского междуречья: обзор источников//Каменный век лесной зоны Восточной Европы и Зауралья. М.: Academia. С. 148-167.

- Аверин В. А., 2010а. Иеневская мезолитическая культура в Волго-Клязьминском междуречье//Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород: Нижегородский ун-т. С. 3-11.

- Аверин В. А., 2010б. Мезолит Владимирского Поочья: история изучения//Материалы по истории и археологии России. Т. 1. Рязань: Александрия. С. 34-52.

- Аверин В. А., 2011. История изучения и основные культурные характеристики мезолита Волго-Клязьминского междуречья//ТАС. Вып. 8. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 93-101.

- Аверин В. А., Аверина А. В., 2007. Результаты археологической разведки на территории Клязьминского заказника//Материалы областной краеведческой конференции (20 апреля 2007 г.). Т. 2. Владимир. С. 106-109.

- Аверин В. А, Чечулин П. Н., 2015. Новые памятники мезолита во Владимирской Мещере//Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. Вып. IV: К 60-летию А. В. Уткина/Ред.: Е. Л. Костылева, В. А. Аверин. Иваново: Ольга Епишева. С. 14-19.

- Бердникова Н. Е., 2014. Мезолит как исследовательская традиция. Ч. 1: В поисках идентификации//Известия Иркутского государственного университета. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 8. С. 15-30.

- Брюсов А. Я., 1962. Мезолитическая неурядица//Историко-археологический сборник: К 60-летию со дня рожд. и к 35-летию научно-педагогической и общественной деятельности А. В. Арциховского. М.: МГУ. С. 24-30.

- Воеводский М. В., 1934. К вопросу о ранней (свидерской) стадии эпипалеолита на территории Восточной Европы//Труды 2 Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода. Вып. 5. М.: Гос. научно-техническое горно-геолого-нефтяное изд-во. С. 230-245.

- Воеводский М. В., 1940. К вопросу о развитии эпипалеолита в Восточной Европе//СА. Вып. V. С. 144-150.

- Воеводский М. В., 1950. Мезолитические культуры Восточной Европы//КСИИМК. Вып. XXXI. С. 96-119.

- Воеводский М. В., Формозов А. А., 1950. Стоянка Песочный Ров на реке Десне//КСИИМК. Вып. XXXV. С. 42-54.

- Городцов В. А., 1905. Материалы для археологической карты долины и берегов реки Оки//Труды двенадцатого Археологического съезда в Харькове, 1902 г./Под ред. графини П. С. Уваровой. Т. 1. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. С. 515-672.

- Грехова Л. В., 1970. Памятники эпохи палеолита и мезолита//Окский бассейн в эпоху камня и бронзы. М.: Советская Россия. С. 10-34. (Труды ГИМ; вып. 44.)

- Ефименко П. П., 1924. Мелкие кремневые орудия геометрических и иных своеобразных очертаний в русских стоянках ранненеолитического возраста//Русский антропологический журнал. Т. 13. Вып. 3-4. С. 211-228.

- Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья (по мат-лам стоянки Ивановское VII). М.: Наука. 245 с.

- Жилин М. Г., Кравцов А. Е., Леонова Е. В., 1998. Мезолитическая стоянка Беливо 6B//Археологический сборник. М.: ГИМ. С. 88-108. (Труды ГИМ; вып. 96.)

- Жилин М. Г., Фролов А. С., Крымов Е. Ю., 1996. Мезолитическая стоянка Прислон 1 на верхней Волге//ТАС. Вып. 2. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 126-133.

- Кольцов Л. В., 1965. Некоторые итоги изучения мезолита Волго-Окского междуречья//СА. № 4. С. 17-26.

- Кольцов Л. В., 1976. Культурные различия в раннем мезолите Волго-Окского бассейна//Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М.: Наука. С. 21-26.

- Кольцов Л. В., 1989. Мезолит Волго-Окского междуречья//Мезолит СССР/Отв. ред. Л. В. Кольцов. М.: Наука. С. 68-84, 86, 247-259. (Археология СССР.)

- Кольцов Л. В., Жилин М. Г., 1999. Мезолит Волго-Окского междуречья (памятники бутовской культуры). М.: Наука. 157 с.

- Кравцов А. Е., 1988а. Памятники позднего мезолита и эпохи бронзы в Подмосковной Мещере//СА. № 1. С. 113-129.

- Кравцов А. Е., 1988б. Стоянка Беливо 4Г//Памятники каменного века бассейна р. Оки. Вып. 1. М.: ИА АН СССР. С. 15-21.

- Кравцов А. Е., 1991. К хронологии бутовской и иеневской мезолитических культур//СА. № 2. С. 21-35.

- Кравцов А. Е., 1999. Некоторые результаты изучения мезолитической иеневской культуры в Волго-Окском бассейне (по мат-лам середины 1980-1990-х гг.)//Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры. М.: ГИМ. С. 77-108. (Труды ГИМ; вып. 103.) (Забелинские научные чтения -1995-1996 гг.)

- Кравцов А. Е., 2004. Об источниках для изучения Волго-Окского мезолита и некоторых принципах их анализа//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 29-48.

- КРАвцов А. Е., Жилин М. Г., 1995. Опыт функционально-планигРАфического анализа мезолитической стоянки Беливо 4Г-Северная//РА. № 2. С. 135-148.

- Кравцов А. Е., Леонова Е. В., 2001. Структура памятников и вопрос периодизации мезолитической иеневской культуры//Каменные век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: мат-лы Междунар. конф. (Сергиев Посад, 1-5 июля 1997)/Ред. Т. Н. Манушина. Сергиев Посад: Подкова. С. 133-142.

- Кравцов А. Е., Леонова Е. В., Лев С. Ю., 1994. К вопросу о месте иеневской культуры в мезолите Волго-Окского междуречья//ТАС. Вып. 1. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 26-29.

- Кравцов А. Е., Лозовский В. М., 1989. Мезолитическая стоянка Черная 1 в Мещере//СА. № 4. С. 143-162.

- КРАвцов А. Е., Луньков В. Ю., 1994. Новая мезолитическая стоянка в западной части Мещерской низменности//РА. № 2. С. 112-117.

- Кравцов А. Е., Сорокин А. Н., 1991. Актуальные вопросы Волго-Окского мезолита. М.: ИА АН СССР. 74 с.

- Крайнов Д. А., Брюсов А. Я., 1961. Проблемы северного мезолита//Материалы совещания по изучению четвертичного периода (Москва, 1957 г.). Т. 1. М.: АН СССР. С. 479-482.

- Крайнов Д. А., Кольцов Л. В., 1979. Проблемы первобытной археологии Волго-Окского междуречья (по результатам работ Верхневолжской экспедиции ИА АН СССР)//Советская археология в 10-й пятилетке: Всесоюз. конф. (18-20 апреля 1979 г.).: Тез. пленар. докл. Л. С. 22-26.

- Крайнов Д. А., Кольцов Л. В., 1983. 25 лет (1959-1983) Верхневолжской экспедиции Института археологии Академии наук СССР//СА. № 4. С. 267-271.

- Леонова Е. В., 1994. Опыт планиграфического анализа иеневских мезолитических стоянок с тонким культурным слоем//ТАС. Вып. 1. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 30-35.

- Леонова Е. В., 1998. Планиграфический анализ «дюнных» мезолитических стоянок Волго-Окского междуречья: автореф. дис.... канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 19 с.

- Леонова Е. В., 2000. Некоторые результаты планиграфического анализа Волго-Окских мезолитических стоянок на песке//ТАС. Вып. 4. Т. 1. Тверь: Тверской гос. объед. музей.С. 49-51.

- Леонова Е. В., 2007. К проблеме археологического содержания иеневской культуры Волго-Окского бассейна//Проблемы каменного века (к юбилею М. Д. Гвоздовер). М.: Дом еврейской книги. С. 119-154.

- Локтюшев С. А., 2009. Каменный период в Рязанской губернии. Доисторический очерк. 1915//Археологiчне надбання С. О. Локтюшева (до 130-рiччя вiд дня нарождення). Луганськ: Шико. С. 27-41. (Краєзнавчi записки/Луганський областний краєзнавчiй музей; вип. V.)

- Медведев Г. И., Липнина Е. А., Новосельцева В. М., Шмыгун П. Е., 2000. О мезолите. В который раз?!//Архаические и традиционные культуры Северо-Восточной Азии. Проблемы происхождения и трансконтинентальных связей: Междунар. науч. семинар (22-28 апреля 2000 г.): мат-лы докладов. Иркутск: Иркутский гос. ун-т. С. 69-81.

- Медведев Г. И., Михнюк Г. Н., Шмыгун П. Е., 1975. Мезолит юга Восточной Сибири//Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск: Иркутский госуниверситет. Вып. 3. С. 74-81.

- Сорокин А. Н., 1981а. Мезолитическая стоянка Петрушино во Владимирской области (Мещера)//СА. № 4. С. 159-170.

- Сорокин А. Н., 1981б. Позднемезолитическая стоянка Микулино (Мещера)//СА. № 1. С. 118-133.

- Сорокин А. Н., 1984. Мезолит Великих Мещерских озер//СА. № 1. С. 46-65.

- Сорокин А. Н., 1986. Мезолит бассейнов Десны и Оки: по материалам работ Деснинской экспедиции//КСИА. Вып. 188. С. 28-35.

- Сорокин А. Н., 1987. Культурные различия в мезолите бассейна р. Ока//КСИА. Вып. 189. С. 41-46.

- Сорокин А. Н., 1988. Коллекция нижнего слоя стоянки Исток 1 (к вопросу о памятниках с асимметричными наконечниками в Мещере)//Памятники каменного века бассейна р. Оки. М.: ИА АН СССР. С. 9-14.

- Сорокин А. Н., 1989. Рессетинская культура//Мезолит СССР. М.: Наука. С. 84-86, 260. (Археология СССР.)

- Сорокин А. Н., 1990. Бутовская мезолитическая культура (по мат-лам Деснинской экспедиции). М.: ИА АН СССР. 220 с.

- Сорокин А. Н., 1995. Стоянка Шабаево 5//Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 4. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры. С. 5-12.

- Сорокин А. Н., 2002. Мезолит Жиздринского полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы. М.: Наука. 251 с.

- Сорокин А. Н., 2004а. Мезолит Волго-Окского бассейна//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 69-91.

- Сорокин А. Н., 2004б. Окская экспедиция в 1989-2002 гг.//30 лет Отделу охранных раскопок. М.: ИА РАН. С. 81-85. (Труды Отдела охранных раскопок; т. 2.)

- Сорокин А. Н., 2003. Мезолитические стоянки низовьев р. Мокши//SP. № 1: В эпоху мамонтов. С. 359-443.

- Сорокин А. Н., 2006а. Мезолит Оки. Проблема культурных различий. М.: Таус. 312 с. (Труды Отдела охранных раскопок; вып. 5.)

- Сорокин А. Н., 2006б. Проблемы мезолитоведения. М.: Гриф и К. 214 с.

- Сорокин А. Н., 2008. Мезолитоведение Поочья. М.: Гриф и К. 328 с.

- Сорокин А. Н., 2011. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье: каменный инвентарь. М.: Гриф и К. 264 с.

- Сорокин А. Н., 2013. Пролог. М.: ИА РАН. 144 с.

- Сорокин А. Н., 2016. Очерки источниковедения каменного века. М.: ИА РАН. 248 с.

- Сорокин А. Н., Ошибкина С. В., Трусов А. В., 2009. На переломе эпох. М.: Гриф и К. 388 с.

- Сорокин А. Н., Хамакава М., 2014. Геоархеологические объекты Заболотского торфяника на территории Европейской России//Известия Иркутского госуниверситета. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 10. С. 50-93.

- Тетенькин А. В., 2003. От «хозяйственного уклада» до «геоархеологии»: реконструкция научного дискурса Иркутской школы//Известия Лаборатории древнейших технологий/Иркутский гос. технич. ун-т. Вып. 1. С. 8-25.

- Формозов А. А., 1954а. Локальные варианты культуры эпохи мезолита Европейской части СССР: автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: ИА АН СССР. 16 с.

- Формозов А. А., 1954б. Периодизация мезолитических стоянок Европейской части СССР//СА. Вып. XXI. С. 38-51.

- Формозов А. А., 1959. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. М.: АН СССР. 126 с.

- Формозов А. А., 1970. О термине «мезолит» и его эквивалентах//СА. № 3. С. 6-11.

- Формозов А. А., 1977. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории Европейской части СССР. М.: Наука. 143 с.

- Фролов А. С., Сорокин А. Н., Жилин М. Г., 1977. Первые памятники мезолита в Мещере//СА. № 2. С. 142-151.

- Taute W., 1968. Die Stielspitzen-Gruppen im nördlichen Mitteleuropa: Ein Beitrag zur Kenntnis der späten Altsteinzeit. Köln; Graz: Böhlau. 512 S. (Fundamenta. Reihe A; Bd. 5).