Финансирование импортозамещения в российской текстильной промышленности

Автор: Марченко Мария Сергеевна

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В условиях санкционного развития экономики рассматриваются новые подходы к обеспечению экономической безопасности и повышению конкурентоспособности страны. Переход от модели сырьевого развития к несырьевому способствует выявлению факторов, повышающих внутренний потенциал страны. Одним из таких факторов является импортозамещение. В статье обосновывается существенная значимость импортозамещения в устойчивом развитии экономики России. Доказывается необходимость реализации политики импортозамещения на современном этапе развития страны. Приводятся меры государственной финансовой поддержки по снижению зависимости от импорта на рынке текстильной промышленности. Делается вывод о том, что эффективная реализация политики импортозамещения невозможна без достаточного финансирования со стороны государства.

Импортозамещение, текстильная промышленность, государственная поддержка, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/148309611

IDR: 148309611 | УДК: 338.45 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.18.05.P.76

Текст научной статьи Финансирование импортозамещения в российской текстильной промышленности

Большинство развивающихся стран, отстаивая свои национальные интересы, прибегают к реализации политики импортозамещения. В России впервые курс на импортозамещение был взят

в 2012 г. в рамках продовольственной безопасности. Формирование, развитие и совершенствование мер по импорто-замещению играет важную роль в экономической безопасности страны и её регионов, особенно при проявлении кризисных явлений в экономике и политической нестабильности.

Серия «Человек и общество». Выпуск 1

Актуальность данной проблемы возникла, во-первых, в связи с последовавшими в 2014 г. санкциями, что послужило причиной снижения импорта товаров, во-вторых, в связи с ростом курса иностранной валюты, который привел к удорожанию сырья, а следовательно, и к увеличению стоимости конечной продукции. Это вынудило правительство рассмотреть вопрос более детально. Так, возникла необходимость в замещении импортируемых товаров, в том числе текстильной промышленности, отечественными аналогами и в поиске новой сырьевой базы для снижения себестоимости готовой продукции. Акцент на снижение импортозависимости в сфере развития технологий и в промышленности был озвучен Президентом РФ Федеральному собранию в апреле 2014 года.

В рамках ежегодного отчета Правительства Российской Федерации о результатах своей деятельности в 2013 году Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев сказал: «В условиях искусственных ограничений экономических связей мы будем использовать дополнительные стимулы для сокращения зависимости от импорта. Более того, по некоторым направлениям мы ставим амбициозные цели – полностью обеспечивать потребности за счёт собственного производства» [3].

Становится очевидным тот факт, что в период политико-экономической нестабильности крайне важно иметь возможность качественного обеспечения товарами собственного производства для снижения зависимости от импорта. Далее Д.А. Медведев добавил: «В большинство отраслевых стратегий и государственных программ мы уже включили импортозаменяющие проекты, а для тех предприятий, которые попали в зону риска, стараемся найти оптимальные механизмы поддержки» [там же]. Необходимо отметить, что импортозамещающее производство имеет также и важное стратегическое значение для страны, поскольку в этой связи разрабатываются эффективные механизмы политики промышленного протекционизма. Экономика страны оказалась не готовой к быстрому переходу на импортозамещающее производство не только в текстильной отрасли, но и в промышленности в целом, что объясняется отсутствием отлаженных механизмов производства, отсутствием высокотехнологического оборудования для производства и отсутствием высококвалифицированной рабочей силы. Для реализации механизма перехода к им-портозамещению необходимо адекватное финансирование, которое позволит начать выпуск отечественных товаров, не производившихся на территории страны ранее, увеличить объём существующего производства отечественных товаров и оптимизировать его с учетом потребностей рынка.

Гипотеза данной статьи строится на том, что планомерная реализация мер по снижению зависимости от импорта как важного условия обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности страны в мировой экономике возможна только при оптимальном уровне финансовой поддержки.

Импортозамещение как фактор устойчивого развития экономики России

Идея импортозамещения не является принципиально новой. Такие представители школы меркантилизма как Т. Ман, У. Петти объясняли значимость мер протекционизма как необходимое условие роста национальной экономики страны [11]. В основном, главными идеями меркантилистов были замещение импортных товаров отечественными аналогами и господство вывоза товаров над их ввозом. В России идеи, близкие к школе меркантилизма, затрагивались И.Т. По-сошковым, В.Н. Татищевым, А.Л. Ордин-Нащокиным. Так, И.Т. Посошков в своём фундаментальном труде «Книга о скудности и богатстве» предлагал приобретать только те импортные товары, которых в России нет и без которых нельзя обойтись, также он рекомендовал обходиться преимущественно товарами отечественного производства [9]. Такая категоричность объясняется господствовавшим в то время крепостным правом, которое ввиду зависимости и недостаточно развитой торговой инфраструктуры накладывало отпечаток на конкурентоспособность местных производителей. Это способствовало зарождению первых протекционистских идей. Д.И. Менделеев определял сущность протекционизма в создании экономических условий для развития промышленности, а не в ограничении или запрете импорта. Д.И. Менделеев пишет: «протекционизм подразумевает не их [таможенные пошлины] только, а всю совокупность мероприятий государства, благоприятствующих промыслам и торговле и к ним приноравливаемых…» [7].

Позже, в 1899 г., в своем докладе Николаю II министр финансов С.Ю. Витте отмечал: «Создание своей собственной промышленности – это и есть та коренная, не только экономическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное основание нашей протекционной системы». Несмотря на то что данные взгляды несколько устарели, тем не менее участие властей по защите отечественных производителей крайне необходимо для устойчивого развития страны и повышения экономической безопасности. Так, например, ряд современных экономистов таких, как С.Д. Борду-нов, полагают, что, «начав с поэтапного, “послойного”, углубляющегося (от простого к сложному) импортозамещения, продолжаемого реструктуризацией экспорта, мы можем развернуть настоящую реиндустриализацию отечественной экономики и на этой базе – модернизацию России» [4].

Следовательно, основной характеристикой политики импортозамещения является индустриализация отечественной экономики с помощью дифференцированного ограничения импорта. Такая политика предполагает создание подходящей среды для роста национальной промышленности высоких переделов [6]. Таким образом, импортозамещение рассматривается как повышение конкурентоспособности отечественных товаров, с одной стороны, и снижение импортных зависимостей, с другой стороны, что вле- чёт за собой укрепление позиций страны на мировой арене и повышение её экономической мощи.

Востребованность реализации политики импортозамещения на современном этапе

Проблема реализации мер по снижению импортной зависимости всегда вызывала большой интерес со стороны отечественных экономистов не только во времена кризисных явлений, с которыми столкнулась российская экономика в настоящее время, но и при её устойчивом развитии. Несмотря на то что о страя необходимость в решении проблемы им-портозамещения назрела уже давно, западные санкции всё же можно считать основным стимулом к внедрению импор-тозамещения, однако их нельзя воспринимать как исключительно положительное явление [10]. Хотя дискуссии о целях, задачах и участии государства в реализации механизмов импортозамещения продолжается до сих пор, современные исследователи подтверждают необходимость поиска стратегического инструмента развития потенциала российской экономики для перехода к созданию производства пятого технологического уклада.

Для обеспечения планомерного развития отечественной экономики важно грамотно оценить масштабы импорто-зависимости. Некоторые учёные отмечают возможность угрозы социальной безопасности, так как доля импорта, по оценке экспертов, составляет:

– одежды – 80% (фактически больше);

– медикаментов – 70%;

– бытовой техники – 40–95%;

– автомобилей – 70%;

– пищевой продукции – более 35% [5].

Для снижения роли импорта в российской экономике необходимо понимание того, что импортозамещение стоит рассматривать как процесс активизации отечественной промышленности, а не простую замену импортных товаров более дешёвыми отечественными аналогами. Российский рынок на данный момент действительно заполнен импортными товарами из текстиля и кожи. Зачастую

Серия «Человек и общество». Выпуск 1

это товары из Китая, Вьетнама, Казахстана, Индии. Величина импорта в 2014 г., по данным Росстата, составила 287 063 млн долл. США, в 2015 г. – уже 182 902 млн долл. США, а в 2016 г. – 182 267 млн долл. США. Такое снижение импортных поставок связано с изменением курса развития отечественной экономики.

В апреле 2014 г. Правительством РФ было разработано постановление об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в новой редакции. Программа рассчитана на два этапа: первый – с 2012 по 2015 г., второй – с 2016 по 2020 г. с объёмом бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета 37 604 365,9 тыс. рублей. В государственную программу включены такие подпрограммы, как автомобильная промышленность, тяжелое и транспортное машиностроение, лёгкая промышленность, металлургия, химическая промышленность и др. В рамках реализации программы планируется осуществление мероприятия «Реализация инвестиционных проектов в текстильной и легкой промышленности по модернизации и созданию новых производств», которое к 2020 г. позволит:

– обеспечить 20% импортозамеще-ния, повысить на 5% рентабельность продукции, создать более 3 000 новых рабочих мест, ежегодно привлекать дополнительно до 9,5 млрд руб. кредитных средств;

– сформировать рост производственного потенциала отрасли и повышение технического уровня предприятий, конкурентоспособности отечественных товаров и их удельного веса на внутреннем рынке до 51%;

– повысить экспортный потенциал легкой промышленности, увеличить долю готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в объеме экспортных поставок, создать рост экспорта конкурентоспособной наукоемкой продукции на 40% [1].

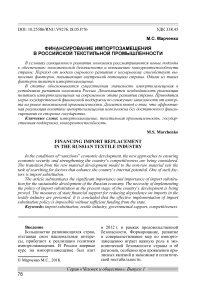

Однако в общей товарной структуре импорта импорт текстиля, текстильных изделий и обуви занимает последние позиции, находясь после импорта машин, оборудования и транспортных средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), продукции химической промышленности, каучука. Товарная структура импорта Российской Федерации за 2016 год представлена на рис. 1.

-

□ продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

-

□ минеральные продукты

-

□ продукция химической промышленности, каучук

-

■ кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

-

□ древесина и целлюлозно-бумажные изделия

-

□ текстиль, текстильные изделия и обувь

-

□ металлы, драгоценные камни и изделия из них

-

□ машины, оборудование и транспортные средства

-

□ другие товары

Рисунок составлен автором, по данным Росстата

Рис. 1. Товарная структура импорта Российской Федерации за 2016 г., млрд долл. США

Хотя объём импорта текстиля, текстильных изделий и обуви за 2016 г. составил 10 979 млн долл. США, что составляет 6% от общего объема импорта Российской Федерации, значение текстильной промышленности с каждым годом возрастает, поскольку применение текстиля выходит за рамки товаров общего потребления и всё чаще используется для космических и военных нужд, что обеспечивает стратегическое значение развития отрасли. Поэтому крайне важно осуществлять меры поддержки текстильной отрасли для модернизации производства товаров, улучшения характеристик выпускаемой продукции и обеспечения спроса на внутреннем рынке страны.

Финансирование текстильной отрасли в целях реализации мер по им-портозамещению

Зависимость от импорта в текстильной промышленности можно ослабить за счёт осуществления комплексной поддержки отрасли, которая, в свою очередь, невозможна без адекватного финансирования.

Текстильные товары поступают из стран СНГ и дальнего зарубежья. Объём импорта текстиля, текстильных изделий и обуви за 2011–2016 гг. приведен в табл. 1.

Таблица 1

Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви в 2011–2016 гг.

|

Годы |

Импорт текстиля, текстильных изделий и обуви (в фактически действовавших ценах) |

|||

|

из стран СНГ |

из стран дальнего зарубежья |

|||

|

млн долл. США |

в процентах к общему импорту |

млн долл. США |

в процентах к общему импорту |

|

|

2011 |

2 263 |

5,1 |

14 502 |

5,6 |

|

2012 |

3 327 |

7,4 |

14 720 |

5,4 |

|

2013 |

2 043 |

5,2 |

15 997 |

5,8 |

|

2014 |

1 670 |

5,0 |

14 648 |

5,8 |

|

2015 |

1 194 |

5,6 |

9 653 |

6,0 |

|

2016 |

1 513 |

7,7 |

9 466 |

5,8 |

Таблица составлена автором, по данным Росстата, за соответствующие годы

Начиная с 2013 г. объём импортных изделий снижается. Эта динамика прослеживается как для товаров, ввозимых из стран СНГ, так и для стран дальнего зарубежья. Это объясняется, в том числе, вступлением в силу государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». На поддержку легкой промышленности в 2014 году был выделен объём бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в размере 1,7 млрд рублей, а в 2015 году – еще 1,5 млрд.

Импортоориентированный курс развития текстильной промышленности невозможен без мер финансовой государственной поддержки, таких, как:

– реализация программы поддержки инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, для которого отбираются инвестиционные проекты, для реализации которых впоследствии выдаются кредиты на специальных льготных условиях;

– льготное заемное финансирование из средств Фонда развития промышленности;

– заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Сторонами соглашения являются инвестор и Российская Федерация (субъект, муниципальное образование). Объем инвестиций может достигать 750 млн рублей;

Серия «Человек и общество». Выпуск 1

– субсидирование организаций лёгкой и текстильной промышленности в части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению;

– поддержка малого и среднего бизнеса, которая осуществляется в рамках реализации специальной программы по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос- сийской Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.

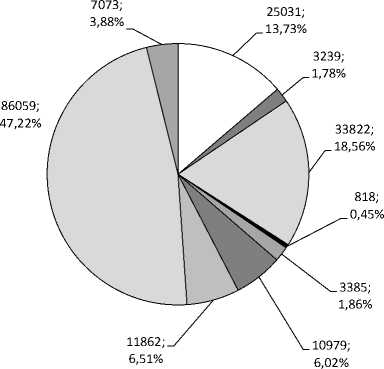

Наряду с государственным финансированием, субсидированием и предоставлением кредитных льгот и налоговых послаблений инвестирование является важным аспектом динамичного развития отрасли в направлении импортозамеще-ния. График динамики изменения инвестиций в основной капитал текстильного и швейного производства представлен на рис. 2.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рисунок составлен автором, по данным Росстата, за соответствующие годы

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал текстильного и швейного производства

Резкий подъём инвестиций отмечен в 2014 г. по сравнению с 2013 г., что объясняется реализацией программы поддержки инвестиционных проектов на основе проектного финансирования. Основной капитал предприятий текстильной и швейной отрасли составляет преимущественно оборудование, которое нуждается в модернизации. Показатели основных фондов предприятий текстильного и швейного производства за 2010–2015 гг. приведены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели основных фондов предприятий текстильного и швейного производства за 2010–2015 гг.

|

Показатель |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Коэффициент обновления основных фондов (по полной учетной стоимости, в процентах) |

12,2 |

10,8 |

7,5 |

11,2 |

12,5 |

11,2 |

|

Степень износа основных фондов в организациях по видам экономической деятельности (на конец года, в процентах) |

42,6 |

41,6 |

43,7 |

44,6 |

43,2 |

37,3 |

|

Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объёме основных фондов организаций (на конец года; по полной учетной стоимости, в процентах) |

11,6 |

10,9 |

11,5 |

12,2 |

11,7 |

11 |

Таблица составлена автором, по данным Росстата, за соответствующие годы

Коэффициент обновления основных фондов предприятий текстильного и швейного производства за 2010–2015 гг. является низким, придерживается одного уровня и составляет 11,2% на 2015 г. Степень износа основных фондов высока и за анализируемый период практически не изменялась, составляя порядка 40%, что свидетельствует об устаревшем техническом оснащении предприятий. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объёме основных фондов организаций не опускался ниже 10% за 2010–2015 гг.

Анализ вышеперечисленных показателей свидетельствует о техническом отставании предприятий текстильного и швейного производства, которое является препятствием к переходу на импортозамещающее производство.

Тем не менее, российский рынок легкой промышленности остается одним из самых быстрорастущих и привлекательных рынков и, по мнению экспертов, может занять достойное место на глобальном мировом рынке в традиционном среднем сегменте по соотношению цены и качества, а при условии долгосрочных инвестиций и реализации эффективных мер – по повышению конкурентоспособности отечественной продукции и в высоком ценовом сегменте. Изучение современного состояния рынка текстильной и легкой промышленности позволяет

Список литературы Финансирование импортозамещения в российской текстильной промышленности

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства».

- Отчет о результатах деятельности Правительства Российской Федерации за 2013 год [Электронный ресурс]. - URL: http://government.ru/info/11897/ (дата обращения: 12.02.2018).

- Бордунов С.Д. Какая индустриализация нужна России // Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики: сборник материалов Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2015). - М., 2015. - С. 25-44.

- Гриценко Н.Н. О снижении импортозависимости российских товарных рынков // Экономика и управление. - 2015. - № 5. - С. 75-82.