Финансирование инновационной деятельности в России и Тульской области

Автор: Артемова А.И., Павлов С.С., Балашев Н.Б.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5-3 (32), 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальным вопросам финансирования инновационной деятельности, как ключевого фактора развития экономической системы современной РФ. Цель исследования - проанализировать динамику изменения объема бюджетных ассигнований на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, и выявить проблемы существующей системы стимулирования инновационного потенциала. Авторы обращают особое внимание на альтернативные источники финансирования, включающие в себя инвестирование частным сектором и консолидированные ассигнования национальных проектов.

Инновационная деятельность, источники финансирования, бюджетные ассигнования, инвестирование инновационной системы

Короткий адрес: https://sciup.org/170190585

IDR: 170190585 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10983

Текст научной статьи Финансирование инновационной деятельности в России и Тульской области

В условиях современного экономического развития каждой стране необходимо обеспечивать конкурентоспособность национальной экономики. Одним из способов повышения данного показателя является совершенствование её инновационного потенциала путем структурных изменений в производстве и его технологиях, а также внедрения современных достижений научно-технического прогресса. В последние годы проблема развития инновационной деятельности становится все более актуальной. Как отмечалось ранее в исследованиях, «это происходит по причине того, что общество приходит к осознанию факта, что обновление всех сфер жизни невозможно без качественных нововведений в таких областях как производство, управление и финансы» [1]. Процесс имплементации инноваций повлечет качественное обновление рыночной структуры, значительное увеличение ассортимента товаров и услуг, рост показателей эффективности управления, а также более рациональную, адресную реализацию продукции конкретному потребителю. «Фактор внедрения новых научно-технических достижений является ключевым в вопросе обеспечения высоких показателей прибы- ли для предприятий и стимулирования экономический роста в масштабе национальной экономики» [1].

Для текущего и перспективного анализа возможностей экономического развития РФ в сфере инновационных технологий необходимо воспользоваться методикой оценки инновационного потенциала. «О данном параметре, в контексте отдельно взятой страны, можно судить после предварительного определения уровня развития прикладных научных, исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также эффективности деятельности учебных заведений и образовательной системы в целом» [1].

Следует отметить, что на современном этапе экономика РФ не может конкурировать с лидерами мировой системы хозяйствования в сфере инновационной деятельности. «В целом инновационная деятельность в России демонстрирует крайне низкие темпы развития, и для решения данной проблемы в долгосрочной перспективе будут требоваться целенаправленные усилия со стороны как государственных органов, так и всех хозяйствующих субъектов частного сектора» [1].

По данным Индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index 2018) Россия поднялась на две строчки и заняла 43 место, а также 49-е место в рейтинге «Инновационный потенциал» [2]. Несмотря на более высокую позицию в сравнении с предыдущим годом, данные показатели свидетельствуют о том, что экономика страны все еще подвержена риску кризисных явлений и также имеет слабый уровень готовности к следующей волне практической реализации инноваций и дальнейшего распространения процесса автоматизации.

Несмотря на факт наличия инновационной системы как таковой, наряду со всей совокупностью составляющих ее институтов и элементов, по-прежнему острыми и актуальными остаются проблемы эффективности, качественного развития и воздействия на экономический рост. На данный момент не созданы условия, необходимые для того, чтобы инновационная деятельность могла играть значимую роль в структуре экономической системы России. Рассмотрим факторы, препятствующие развитию таких условий.

Следует отметить, что «технологическая структура экономики России характеризуется следующими данными: доля третьего уклада составляет около 30%, доля четвертого уклада — более 50%, доля пятого уклада — примерно 10%, а доля шестого уклада ничтожно мала» [3]. Среди факторов, препятствующих повышению инновационного потенциала России, можно выделить такие аспекты, как: неудовлетворительное состояние материальнотехнической базы научных исследований, недостаточная численность высококвалифицированных кадров инженернотехнического профиля и старение кадрового ресурса, недостаточный объем финансирования инновационной деятельности, низкий уровень частных инвестиций в инновации (недостаточная эффективность использования системы государственночастного партнерства), невысокая развитость инновационной культуры, отсутствие системы управления инновациями, не- обеспеченность возможности испытания прикладных исследований на предприятиях, отсутствие научно-обоснованного механизма государственной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса, введение санкций.

Основная проблема низких темпов развития инновационной деятельности в России кроется в недостаточном финансировании из средств бюджета (более 70% науки финансируется за счет федеральных средств). Бюджеты основной части субъектов РФ (кроме 5-7 регионов) не являются «бюджетами инновационного развития» по причине того, что оказались дотационными, и субсидируются из средств федерального бюджета. Согласно основным характеристикам федерального бюджета, утвержденного ФЗ № 415 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, удельный вес расходов бюджетной системы на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу должен быть не менее 0,7% ВВП [4]. Безусловно, данный показатель очень низок (в развитых странах он составляет более 2,5%). Эволюционировало и предполагаемое изменение этого показателя: в соответствии с майскими указами Президента РФ к 2015 году Правительству было поручено увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП (фактически было лишь 1,06%). Однако, согласно Указу Президента от 1 декабря 2016 г. № 642 данный показатель в долгосрочной перспективе должен будет достигнуть 2%, при этом важно отметить, что к 2035 году уровень частных инвестиций должен быть не ниже государственных [4].

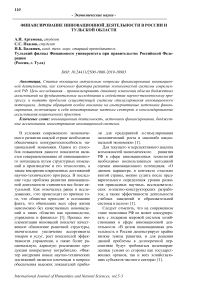

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ общий объем ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составит 416,3 млрд. руб. (2,77% расходов федерального бюджета) (рис. 1) [5].

Рис. 1. Динамика ассигнований на фундаментальные исследования из средств федерального бюджета в % к расходам федерального бюджета.

Несмотря на то, что впервые за 3 года данный показатель приобретает тенденцию к росту, его совокупное значение в процентах по отношению к расходам федерального бюджета по-прежнему ниже уровня 2015 года.

Даже с учетом того, что в последующие годы планируется ежегодно выделять на гражданскую науку свыше 450 млрд. руб., рост доли ассигнований в 2020–2021 гг. составит лишь 0,12%.

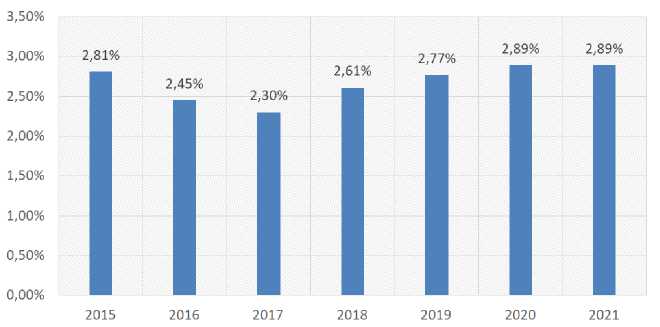

Кроме того, вышеуказанный Федеральный закон предусматривает сокращение финансирования прикладных научных исследований в рамках планового периода 2021 г. более чем на 2,6% по сравнению с 2020 г. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика ассигнований на прикладные научные исследования из средств федерального бюджета, млн. руб.

Таким образом, наблюдается отрицательная тенденция сокращения бюджетных ассигнований на гражданскую науку в стоимостном и относительном выражении.

В этой связи особенно актуальными становятся вопросы эффективного использования выделяемых средств для достижения запланированных показателей разви- тия [6] и контроля за их целевым использованием [7, 8].

На финансирование прикладных научных исследований в области национальной экономики в 2017 году было предусмотрено 171369,3 млн. руб., в 2018 году было запланировано 159003 млн. руб., а в 2019 году – 143594,9 млн. руб. «При такой структуре бюджетного финансирования научных исследований на фоне индифферентности предпринимательского сектора к науке трудно обеспечить целостность научно-исследовательского цикла, технологическое единство научной и научнотехнической деятельности», - заявляют специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ [5].

Тем не менее, прямые ассигнования из федерального бюджета являются не единственным источником финансирования сферы фундаментальных научных исследований. Так, Постановлением от 29 марта 2019 года №377 была утверждена государственная программа «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации», одной из основных целей которой является консолидация ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назна- чения, предусмотренные в других государственных программах [9].

К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпро-граммы планируется довести до более чем 1 трлн. рублей в год. Минобрнауки России поручено начиная с 2020 года осуществить консолидацию расходов на финансовое обеспечение фундаментальных и прикладных научных исследований, предусмотренных в других государственных программах.

Немаловажным остается вопрос финан- сирования и реализации госпрограмм, направленных на повышение инновационно-

На основании анализа Постановления Правительства Тульской области от 02.02.2017 №35 «Об утверждении бюджетного прогноза Тульской области на 2017-2028 годы» рассмотрим динамику предельных объемов финансового обеспечения конкретной государственной программы данного субъекта РФ. Итак, наибольший интерес для нас, в контексте развития инновационной системы, будет представлять государственная программа «Информационное общество Тульской области». Путем наблюдения за изменением статей расходов на ее реализацию по годам периода прогнозирования, мы отмечаем устойчивую тенденцию к росту. В период с 2017 по 2018 гг. объем расходов увеличился на 3,3% (более 30 млн. рублей), и должен достигнуть своего прогнозируемого максимального значения в 1108,5 млн. рублей, с последующим со- хранением данного показателя в плановом периоде 2021 года [12].

В эпоху шестого технологического уклада глобальная конкурентоспособность любого развитого государства будет все больше определяться инновационным потенциалом. В связи с этим, хочется надеяться на то, что в краткосрочной перспективе РФ сохранит и преумножит положительные тенденции увеличения объемов финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований, которые, в свою очередь, являются ключевыми ин- дикаторами прогрессивного развития экономической системы.

го потенциала на региональном уровне [10, 11].

Список литературы Финансирование инновационной деятельности в России и Тульской области

- Артемова А.И., Городничев С.В., Внедрение инновации в экономику региона // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. - 2018. - №1. - С. 391-393. [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35541442 (дата обращения: 16.04.2019).

- Индекс глобальной конкурентоспособности. The Global Competitiveness Report 2018 [Электронный ресурс] URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (дата обращения: 16.04.2019)

- Загидуллина Г.М., Соболев Е.А. Технологические уклады, их роль и значение в развитии инновационной экономики России // Известия КазГАСУ. - 2014. - №4 (30).

- Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" [КонсультантПлюс]. - [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ (дата обращения: 16.04.2019)

- Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/news/36310/ (дата обращения: 16.04.2019)